|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「金武ダム」を後にして、「金武バイパス」を西に進む。

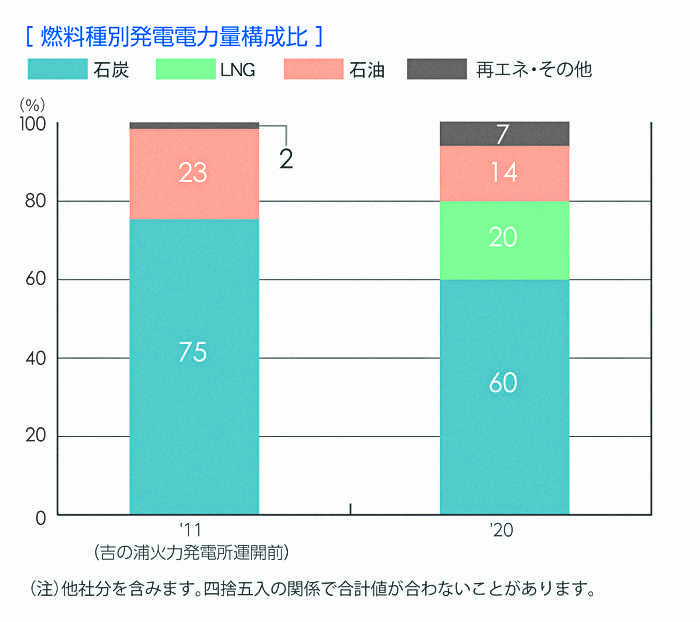

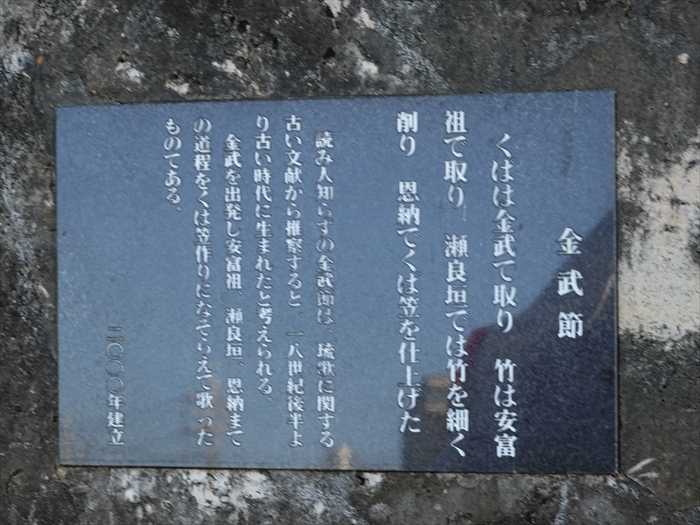

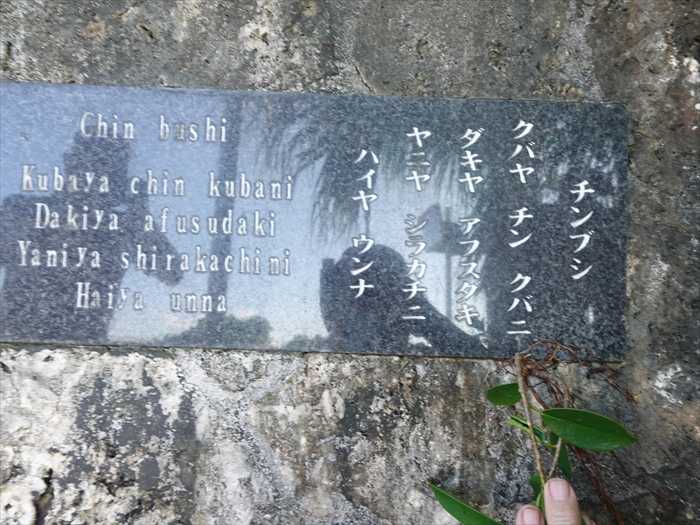

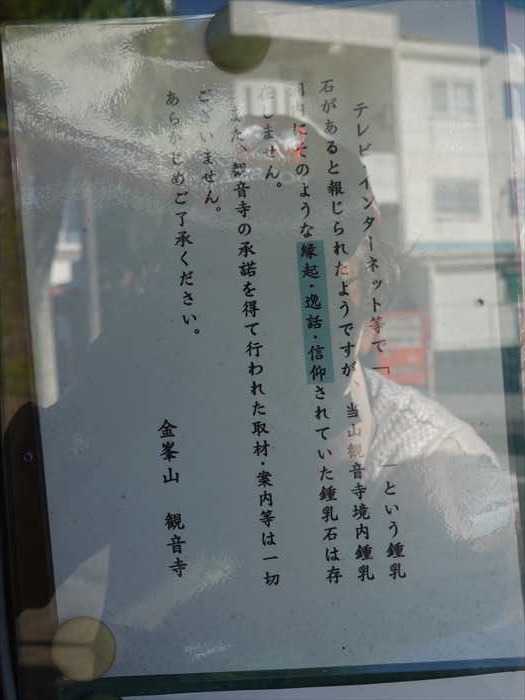

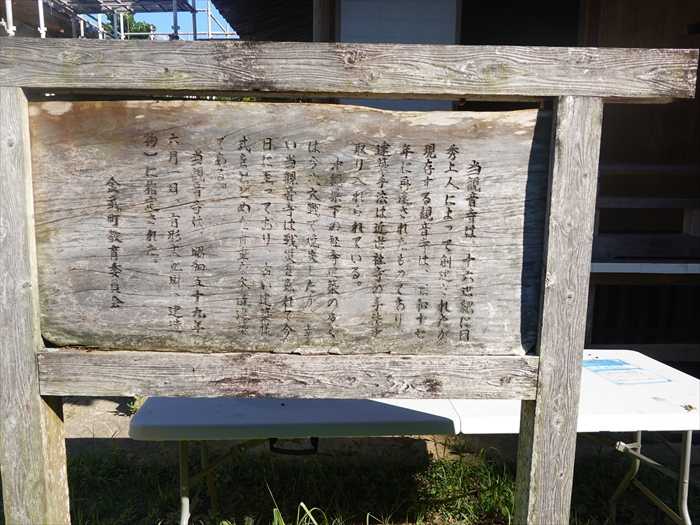

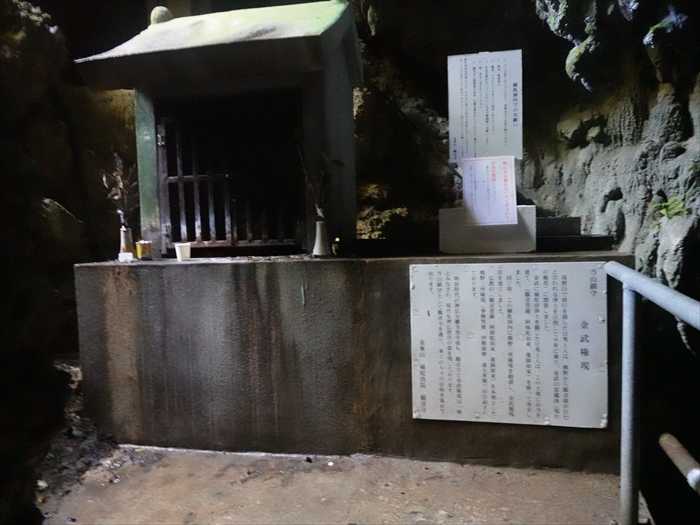

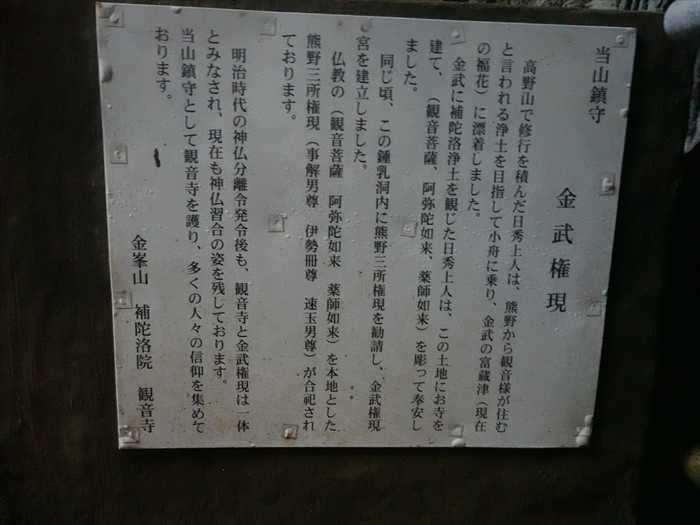

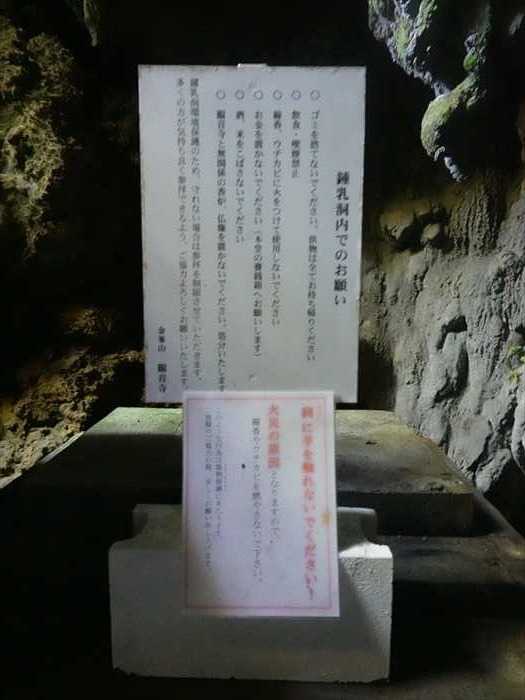

左手に見えて来たのが「沖縄電力株式会社 金武火力発電所」の煙突。 沖縄本島のほぼ中央部に位置する金武町に、具志川火力に続き沖縄電力の2番目の 石炭火力発電として、平成14年2月に1号機、平成15年5月に2号機が運転開始。 当発電所の貯炭場は、県内で2番目に大きな建築面積の建物。 国頭郡金武町金武3333。  煙突は鉄筋コンクリート製、2筒身集合型で高さ170m。  発電所近くの駐車場に車を駐める。 中央の蒲鉾形の建物が「貯炭場」。 鉄骨造 縦 約108m×横 約235m×高さ 約42m×1棟。 その手前に石炭移送用のベルトコンベヤーが並ぶ。  発電所構内の建屋は、「白」とコーポレートカラーの「ブルー」で統一され、晴れた日には、 青い海を背景にそびえ立つ煙突がキラキラ輝いて見えると。  桟橋方向を見る。  ペレット状木質バイオマス約3%(重量比)を混焼する石炭火力発電所。 桟橋から主燃料の石炭を移送するコンベヤーを見る。 半円状の建物が貯炭場。  石炭の主な輸入相手国は、インドネシア、オーストラリアである。  これぞ南国の火力発電所。  ヤシの木の奥に巨大煙突。  沖縄の燃料種別発電電力量構成比。石炭が60%と圧倒的。石炭+石油で80% 日本の石炭の比率は確か32%、石炭+石油で40%弱であるので、石炭火力の比率が 極めて高いことが解るのであった。  次に訪ねたのが、発電所から1km程の場所にあった「金武観音寺」。  途中、「金武節歌碑」に立ち寄る。 国頭郡金武町金武232。 「金武節👈リンク くばや金武こばに 竹や安富祖竹 やねや瀬良垣に 張りや恩納」  「くばは金武で取り 竹は安富祖で取り 瀬良垣では竹を細く削り 恩納でくは傘を仕上げた」 読み人知らずの金武節は、琉球に関する古い文献から推察すると、十八世紀後半より古い時代に 生まれたと考えられる と。 金武を出発し安富祖、瀬良垣、恩納までの道程をくば笠作りになぞらえて歌ったものである と。  「チンブシ クバヤ チン クバニ ダキヤ アフスダキ ヤニヤ シラカチニ ハイヤ ウンナ」。  そして50m程で「観音寺」前の駐車場に到着。  「高野山真言宗 金峯山」。  「観音寺」。  入口左側にあった案内。  右手に「掲示板」。 国頭郡金武町金武222。  「テレビやインターネットで「 」という鍾乳石があると報じられたようですが、当山観音寺 境内鍾乳洞内にそのような縁起・逸話・信仰されていた鍾乳石は存在しません。 また、観音寺の承諾を得て行われた取材・案内等は一切ございません。 あらかじめ了承ください。」と。  左手には、彼岸花が。  「フクギ」の巨木。  「金武町指定文化財 金武観音寺のフクギ(オトキリソウ科) 一、種別 記念物 一、指定 平成三年十二月二十四日 一、現在地 金武町金武二二二番地。 説明 フクギは推定樹齢約三五〇年、胸高円周ニ・八メートル樹高十ニメートルを有し、沖繩本島 各地のフクギのなかでも希少な巨木と云われている。常緑の高木で風や潮害に強く、屋敷林 として昔から沖縄各地で広く利用された樹種である。観音寺のフクギは幾年杙の歳月を積み、 強く根を張りどっしりとそびえ立つその樹影に寺社の長い歴史を見守り寺社の景観を創り、 町民に愛郷の心を育む先人よりの遺産として親しまれている巨木である。」。  その先にあったのが 「新沖縄観光名所 金武鍾乳洞大川」碑。  「水子地蔵尊」であろう。  宝珠、錫杖を持つ子育て地蔵であろうか。  そして「金武観音寺」の「本堂」。 寺社建造物の多くが太平洋戦争で消失した沖縄県下で、戦前の古い建築様式が残る貴重な 木造建造物。 金武に派遣された米軍人が学者で、文化財として保護され奇跡的に難を逃れた。 現在の本堂は昭和11年に再建されたもので、当時をそのままに受け継いでいるもの。 沖縄独特の強い台風の雨風にさらされていせいか、木造部分の痛みがとても激しいのだと。 屋根は神社と同じく赤瓦の建築様式で寺社に赤瓦は珍しいものであると。  「当観音寺は、十六世紀に日秀上人によって創建されたが、現存する観音寺は、昭和十七年に 再建されたものであり、建築手法は近世社寺の手法が取り入れられている。 沖縄県下の社寺建築の多くは今次大戦で焼失したが、幸い当観音寺は戦災を免れて今日に至って おり、古い建築様式をとどめた貴重な木造建築である。 当観音寺は、昭和五十九年六月一日、 有形文化財(建築物)に指定された。」  「内陣」。  正面中央が聖観音菩薩(御本尊)、向かって左が阿弥陀如来、右が薬師如来。  屋根には沖繩特有の赤瓦が。  木組みは本土の神社と同じ。  境内右手の石碑群。  「金峯山 観音寺供養塔」。  そしてその右にあったのが「日秀洞」 「開門時間 午前7時~午後4時 日秀洞内には、観音寺鎮守「金武権現(熊野三所権現)」と「水天」がお祀りされております。 日秀洞は観音寺境内地であり、聖地です。神仏を敬い、礼儀を守り拝観ください。 以下略」  入口の扉。  「鍾乳洞内での御願い」。  石段を下って行った。 地下30m、長さ270mと言われており、戦時中は防空壕として使われ、多くの人々が 命を救われたのだと。  正面に祠が。  「当山鎮守 金武権現 高野山で修行を積んだ日秀上人は、熊野から観音様が住むと言われる浄土を目指して小舟に乗り、 金武の富蔵津(現在の福花)に漂着しました。 金武には補陀洛浄土を観じた日秀上人は、この土地にお寺を建て、(観音菩薩、阿弥陀如来、 薬師如来)を彫って奉安しました。 同じ頃、この鍾乳洞内に熊野三所権現を勧請し、金武権現宮を建立しました。 仏教の(観音菩薩 阿弥陀如来 薬師如来)を本地とした熊野三所権現(事解男尊 伊勢冊尊 速玉男尊)が合祀されております。 明治時代の神仏分離令発令後も、観音寺と金武権現は一体とみなされ、現在も神仏習合の姿を 残しております。 当山鎮守として観音寺を護り、多くの人々の信仰を集めております。 金峯山 補陀洛院 観音寺」 「鍾乳洞内でのお願い」  沖縄の熊野三所権現の始まりの地「金武宮・金武権現宮」。  さらに奥に石段があるようだったがここまでとした。  鍾乳洞であることは鍾乳石から理解できた。  石段の先の外を見上げて。  地上に戻り、さらに境内を巡る。 自然石の上に石像が。  この像は??  「授与所」。  「金峯山 観音寺 本堂修繕及び境内地整備事業勘募のお願い」。  境内の「石灯籠」と「おみくじ結び所」。  彼岸花とブーゲンビリアのコラボ。  そして「金武観音寺」の西側の路地の角にあった「征露(せいろ)記念碑」を訪ねた。 「征露」とは明治年間、日露戦役(1904年(明治37年)~1905年(明治38年))に関わる事。 国頭郡金武町金武245。  こちらが表面か。  「征露記念」碑。  背面に刻まれた文字は、数名の氏名と階級。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.10.28 06:23:46

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|