|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「平安座海中大橋」を後にして県道37号線の海岸線を北に引き返し、途中左折して

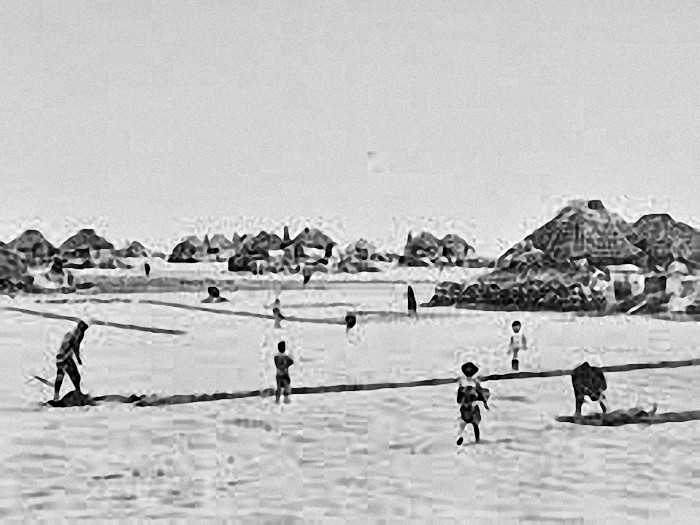

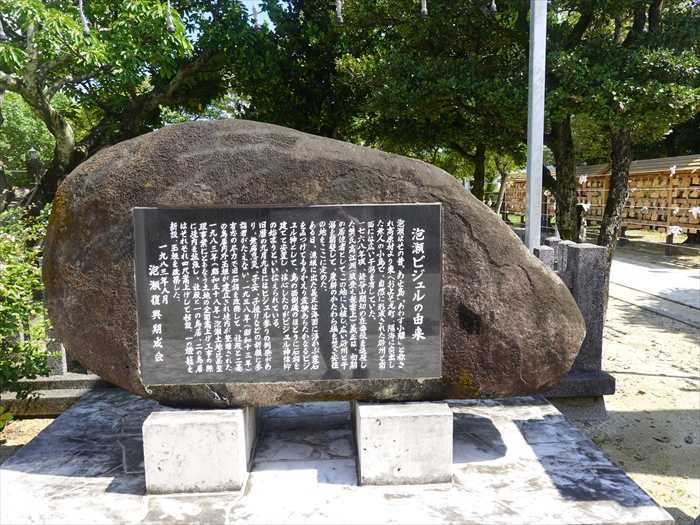

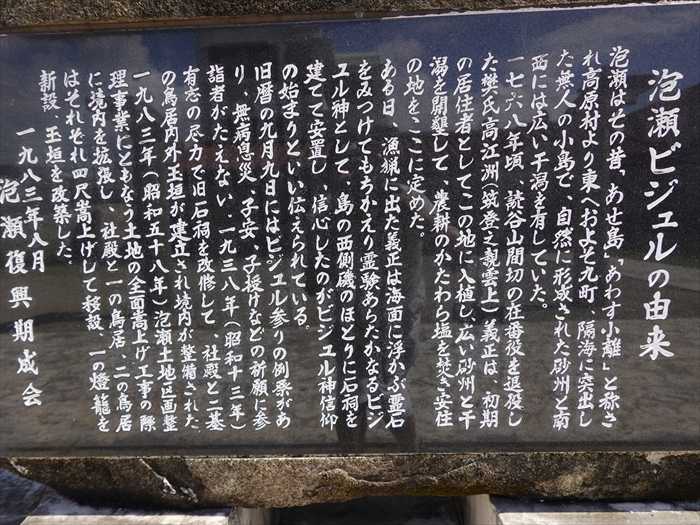

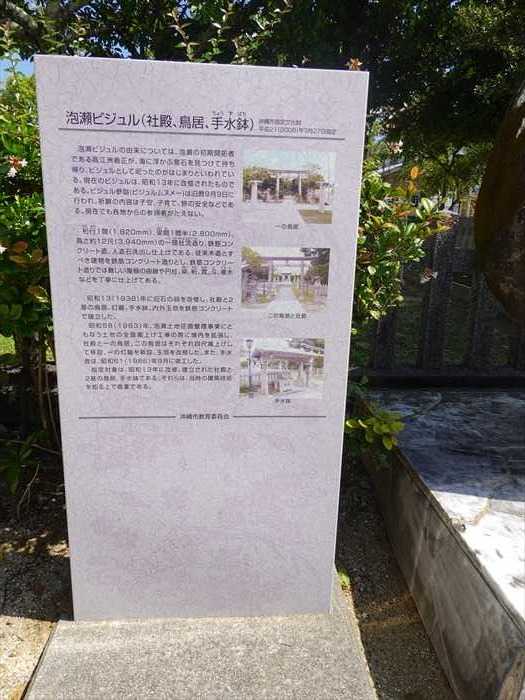

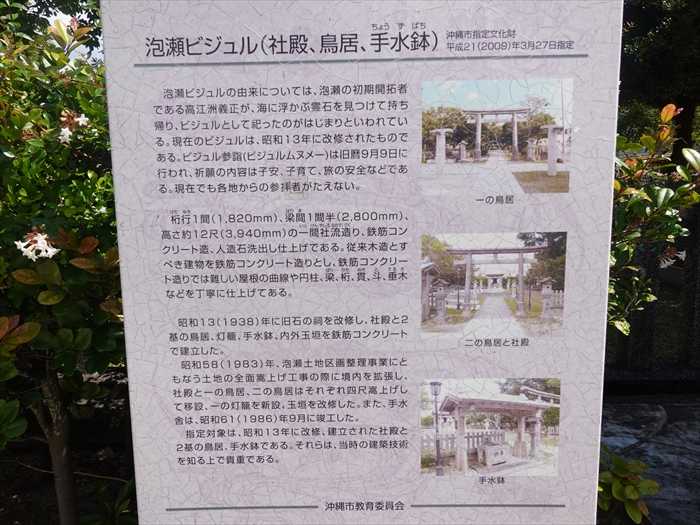

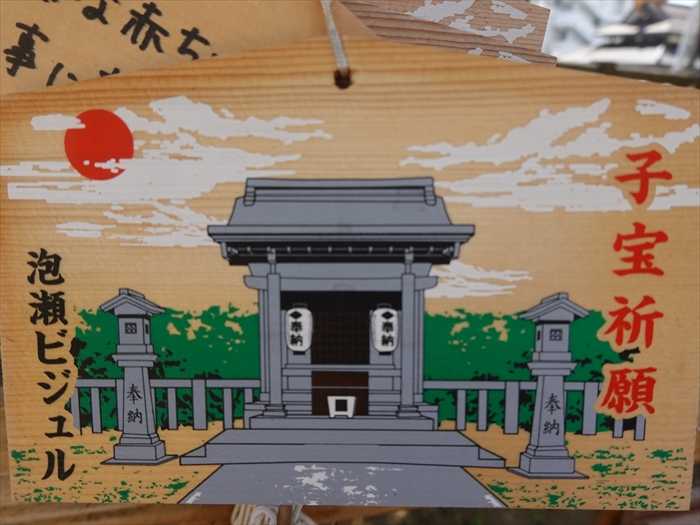

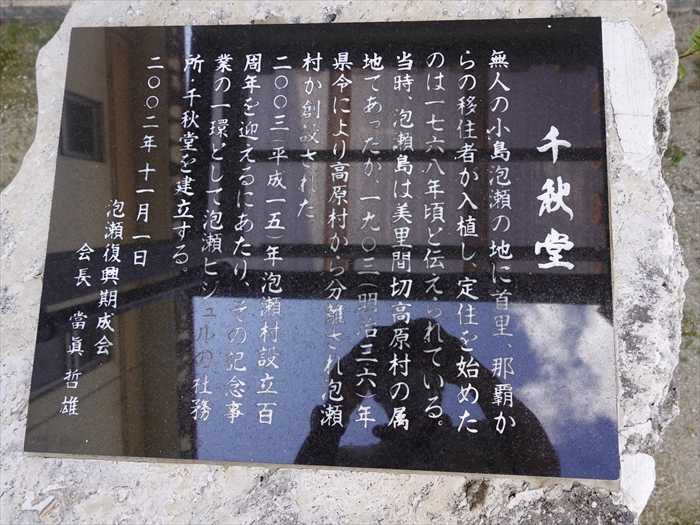

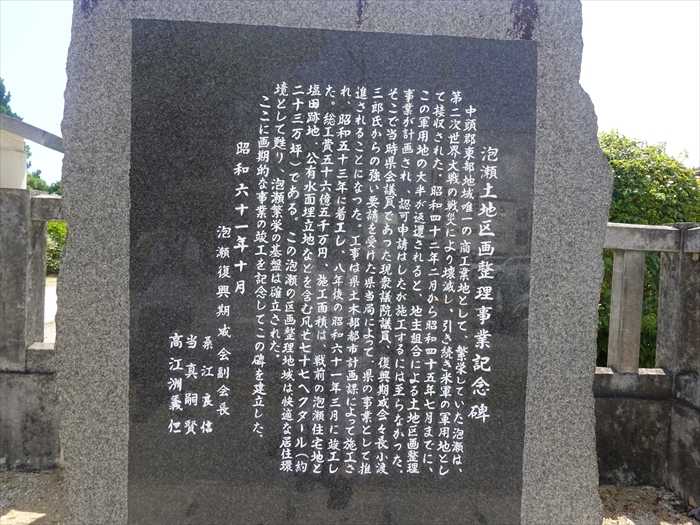

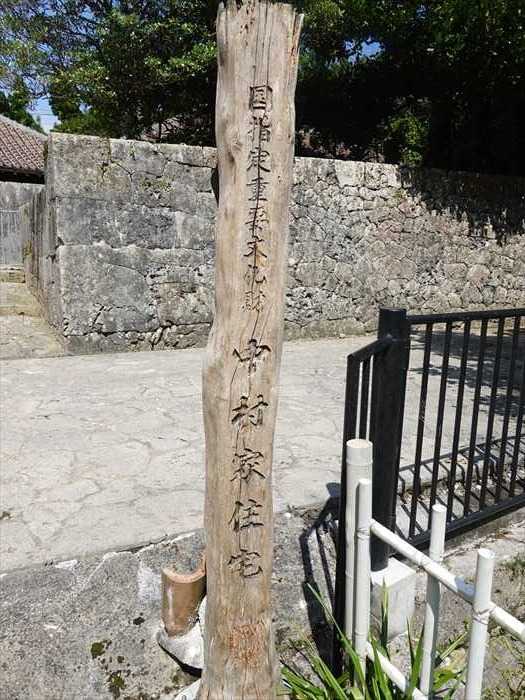

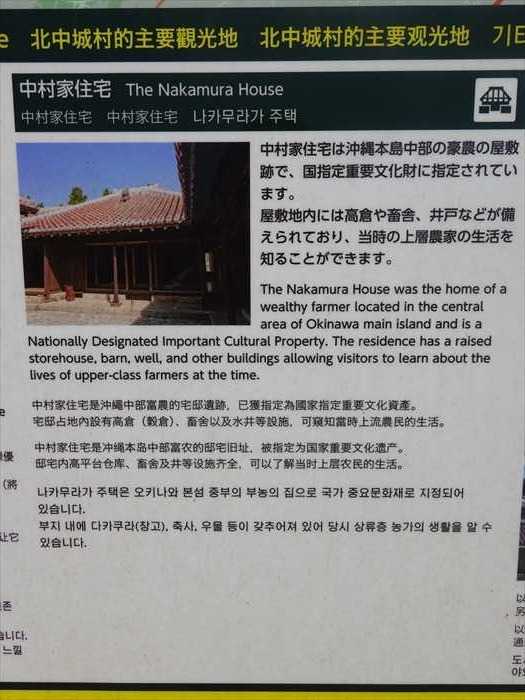

33号線➡85号線を利用して次の目的地・「泡瀬塩田跡」に向かってひたすら進む。  そして「泡瀬塩田跡」に到着。 沖縄市泡瀬3丁目32−1。  「泡瀬塩田跡之碑」。  「泡瀬塩田跡之碑 一七六八(尚◯一七)年頃、無人の小島であった泡瀬に首里・那覇から移住者が入植し、農業の かたわら島の南西砂州に続く干潟を開拓し、「入浜式塩田(シンナー)」を作り製塩業を興した。 廃藩置県(明治十二年)を境に「泡瀬」の製塩業は急速に発展し、一九〇五(明治三)年頃には、 県内一の生産量を誇る。「アーシマース」は県下にその名を馳せた。製塩業と樽皮製造業は 戦前の「泡瀬」の発展を支える二大基幹産業であった。 戦後、一九四六(昭和二一)年には製塩業は復活し、一九五〇(昭和二五)年に沖縄製塩株式会社が 設立された。一九五五(昭和三〇)年入浜式製塩法を改良、真空蒸発釜を導入、新工場を設立したが 一九七二(昭和四七)年沖縄の本土復帰に際し、塩専売法の適用を受けて製造を停止、二百年に亘る 製塩の歴史は幕を閉じた。 広大な塩田地は、一九七三(昭和四八)年の干潟事業によって埋立てられ住宅地になった。 本碑周辺は塩田跡地の一角である。」  「泡瀬塩田風景」。 泡瀬塩田は、18世紀中頃、高江洲義正という男が初めて移住し、干潟を利用して入浜式塩田に よる製塩をしたのが始まりとされていて、高江洲義正の製塩技術は首里勤務の時に那覇の泊り などで修得したものと推測されている と。  ネットから「泡瀬塩田風景」を2枚。石碑の「泡瀬塩田風景」は 下の写真のようであった。  「入浜式塩田」の光景。 「入浜式塩田」は日本に近世初期から行われた製塩施設。 遠浅海岸の満潮水位以下の場所に堤防を築き、その内側に砂層地盤の塩田を設けたもの。 塩田は溝によって短冊形に仕切られ、潮が満ちてくると堤防に設けられた樋門を通って溝から 海水が塩田に浸透する仕組みで、太陽熱で水分が蒸発すると塩田の砂に塩分が付く。 それをかき集めて海水をかけて濃厚な塩水 (鹹水) をとり、釜で煮つめて製塩を行なった。 干満差が大きく遠浅の瀬戸内海沿岸を中心に発達し、近世から昭和年代にいたるまで、 長く日本における製塩の中心をなしたが、1950年代に流下式塩田に転換した と。 「ハマトリ」のオバちゃんの姿。  日本復帰当時の「泡瀬塩田」周辺の地図。  旧「泡瀬集落」の北部に「ぐるくん公園」がありその中央に丘があったが。 沖縄県の県魚、「ぐるくん(タカサゴ)」の名前を冠した公園。 しかし、丘に登ってみても上の方には特に何もなくその向こう側に砂場とすべり台があるだけ。 すべり台以外の遊具は特に無く、つまりは、「ぐるくん」と名前が付けられている理由は良く わからずじまいであったが・・・。  次に近くにあった神社「泡瀬ビジュル」を訪ねた。 「ビジュル」の語源は、<賓頭慮(ビンズル)――不動の意>。 十六羅漢の中の第一の尊者で、その名前の意味は不動であるという。 「ビジュル」とは、石神のことで、その石神を信仰する、いわゆる石体信仰の態容をなすもので、 沖縄県下に91カ所あるといわれる。 泡瀬の「ビジュル」の形態は、自然の陽石を思わせるもので、安置される場所は神社にならって 神殿をつくり、扉の奥深くにビジュルを祀っている。 御利益は無病息災、子安(子育て或いは子授け)、航海、交通の安全。 上記の祈願をするので、住民は年中行事として、ビジュル物参りをする習俗があると。 祭祀は専ら、男性司祭者にゆだねられており、その係を「ビジュルヒチ」といい、ここ泡瀬の 場合は、義正翁の末裔にあたる高江洲義総氏がその役目を果たしているとのこと。 沖縄市泡瀬2丁目1。  「泡瀬ビジュル」の「一の鳥居」。  「泡瀬ビジュルの由来」碑。  「泡瀬ビジュルの由来 泡瀬はその昔「あせ島 」「あわす小離 」と称され高原村より東へおよそ九町、隔海に突出した 無人の小島で、自然に形成された砂州と南西には広い干潟を有していた。 一七六八年頃、読谷山間切の在番役を退役した樊氏高江洲 (筑登之親雲上 )義正は、初期の 居住者としてこの地に入植し、広い砂州と干潟を開墾して、農耕のかたわら塩を焚き安住の地を ここに定めた。 ある日、漁猟に出た義正は海面に浮かぶ霊石をみつけてもちかえり霊験あらたかなるビジユル神 として、島の西側磯のほとりに石祠を建てて安置し、信心したのがビジュル神信仰 の始まりと いい伝えられている。 旧暦の九月九日にはビジュル参りの例祭があり、無病息災、子安、子授けなどの祈願に参詣者が たえない。一九三八年(昭和十三年)有志の尽力で旧石祠を改修して、社殿と二基の鳥居内外 玉垣が建立され境内が整備された。 一九八三年(昭和五十八年)泡瀬土地区画整理事業 にともなう土地の全面嵩上げ工事の際に境内を 拡張し、社殿と一の鳥居、二の鳥居はそれぞれ四尺嵩上けして移設、一の燈籠を新設、玉垣を 改築した。」  「泡瀬ビジュル(社殿、鳥居、手水鉢」案内板。  「泡瀬ビジュル(社殿、鳥居、手水鉢) 沖縄市指定文化財 平成21(2009)年3月27日指定 泡瀬ビジュルの由来については、泡瀬の初期開拓者である高江洲義正が、海に浮かぶ霊石を 見つけて持ち帰り、ビジュルとして祀ったのがはじまりといわれている。 現在のビジュルは、昭和13年に改修されたものである。 ビジュル参詣(ビジュルムヌメー)は旧暦9月9日に行われ、祈願の内容は子安、子育て、 旅の安全などである。現在でも各地からの参拝者がたえない。 桁行1間(1,820㎜)、梁間1間半(2,800㎜)、高さ約12尺(3,940㎜)の一間社流造り、 鉄筋コンクリート造、人造石洗出し仕上げである。 従来木造とすべき建物を鉄筋コンクリート造りとし、鉄筋コンクリート造りでは難しい屋根の 曲線や円柱、梁、桁、貫、斗、垂木などを丁寧に仕上げてある。 昭和13(1938)年に旧石の祠を改修し、社殿と2基の鳥居、灯籠、手水鉢、内外玉垣を 鉄筋コンクリートで建立した。 昭和58(1983)年、泡瀬土地区画整理事業にともなう土地の全面嵩上げ工事の際に境内を拡張し、 社殿と一の鳥居、二の鳥居はそれぞれ四尺嵩上げして移設、一の灯籠を新設、玉垣を改修した。 また、手水鉢は、昭和61(1986)年9月に竣工した。 指定対象は、昭和13年に改修、建立された社殿と2基の鳥居、手水鉢である。 それらは、当時の建築技術を知る上で貴重である。  「二の鳥居と社殿」。  桁行1間(1,820㎜)、梁間1間半(2,800㎜)、高さ約12尺(3,940㎜)の一間社流造り。  鉄筋コンクリート造りとし、鉄筋コンクリート造りでは難しい屋根の曲線や円柱、梁、桁、 貫、斗、垂木などを丁寧に仕上げてあった。  「絵馬掛所」。  「子宝祈願」。  「安産祈願」。  「泡瀬ビジュル」のお守りなどが販売されている社務所「千秋堂」。  近づいて。  「千秋堂 無人の小島泡瀬の地に首里、那覇からの移住者が入植し、定住を始めたのが一七六八年頃と伝え られています。当時「泡瀬島」は美里間切高原村の属地でしたが、1903年(明治36年)に県令に より高原村から分離され泡瀬村が創設されました。 二〇〇三年(平成十五年)の泡瀬村設立一〇〇周年を迎えるにあたり、その記念事業の一環として 泡瀬ビジュルの社務所・千秋堂を建立する。」  表道に面した入口の横には、「泡瀬土地区画整理事業記念碑」が。  「泡瀬土地区画整理事業記念碑 中頭郡東部地域唯一の商工業地として、繁栄していた泡瀬は、第二次世界大戦の戦災により 壊滅し、引き続き米軍の軍用地として接収された。 昭和四十二年二月から昭和四十五年七月までに、この軍用地の大半が返還されると、地主組合に よる土地区画整理事業が計画され、認可申請はしたが施工するには至らなかった。 そこで当時県会議員であった現衆議院議員、復興期成会会長 小渡三郎氏からの強い要請を受けた 県当局によって、県の事業として推進されることになった。 工事は県土木部都市計画課によって施工され、昭和五十三年に着工し、八年後の昭和六十一年 三月に竣工した。総工費三十六億五千万円、施工面積は、戦前の泡瀬住宅地と塩田跡地、 公有水面埋立地などを含む凡そ七十七ヘクタール(約二十三万坪)である。 この泡瀬の区画整理地域は、快適な居住環境として蘇り、泡瀬繁栄の基盤は確立された。 ここに画期的な事業の竣工を記念してこの碑を建立した。」  沖縄市の「汚水マンホール蓋」。 市の木・ビロウと市の花・ハイビスカスをデザイン。 中央に沖縄市の市章、下部に「おきなわし」「おすい」の文字。  そして次に訪ねたのが「中村家住宅」。 中頭郡北中城村大城106。  石塀に囲まれた「中村家住宅」。 中村家住宅は戦前の沖縄の住居建築の特色を全て備えている建物。 沖縄本島内では、第二次世界大戦の沖縄戦を経てこのように屋敷構えがそっくり残っている例は 極めて珍しく、当時の上層農家の生活を知る上にも貴重な遺構であるとのことで、1956年 (昭和31年)に琉球政府から、1972年(昭和47年)復帰と同時に日本政府によっ て国の重要文化財に指定された。  約280年の歴史をもつ民家。約1500平方mの敷地にシーサーをのせた赤瓦屋根の 母屋、高倉、豚舎など5棟が建っている。中村家は当時豪農だった。 中村家の先祖である賀氏(がうじ)は、護佐丸(中城城主)が読谷(本島中部)から城を 中城に移した際に、築城の師としてこの地に移り住んだと伝えられている。 古い沖縄の民家の建築様式で、人々の生活の様子がしのばれるのであった。 「国指定重要文化財 中村家住宅」。  門扉は開いていたが、この日は休館日となっていた。 中に人の姿があったので、入っていったが結婚式前の「前撮り」が行われていたのであった。 そこへ係の女性が現れ、今日は休館日なのでご遠慮くださいと。  やむなく外に出て。 門を入った正面突き当たりには「ヒンプン(屏風)」と呼ばれる石積みの目隠塀があり、 中国の屏風門(ぴんふぉんめん)の琉球化したものであると。 わざわざ目隠しをすることからも、一般庶民の住宅にない手法がここでもよくわかったのだ。 この日の午前中に訪ねた「屋部の久護家」にもあった「ヒンプン(屏風)」なのであった。  「中村家住宅 👈リンク 中村家住宅は沖終本島中部の豪農の屋敷跡で、国指定第要文化財に指定されています。 屋数地内には高倉や畜舎、井戸などが備えられておリ、当時の上層農家の生活を知ることが できます。」。  「中村家住宅」を後にして、県道146号線を下る。 眼下に見えたのが「沖縄電力(株) 吉の浦火力発電所」。 ここは石炭火力発電所ではないようであった。  新たな埋立が不要で、大型LNGタンカーの着岸が可能であることから、新日本石油 (後のENEOS)沖縄油槽所跡地が選定された。沖縄電力初のLNG(液化天然ガス)火力であり、 初のコンバインドサイクル発電方式を導入した発電所となる。天然ガスの一部は都市ガス用として、 2013年~2014年度をめどに沖縄ガスに供給されることが2009年に公表され、2015年8月12日に 沖縄ガスへの供給を開始した。 2012年6月に1号機が試運転を開始し、同年11月27日に営業運転を開始。2013年5月23日には 2号機が運転を開始した。 LNGは化石燃料の中で単位発熱量あたりのCO2発生量が最も少ない燃料。 また、コンバインドサイクル方式はガスタービンと蒸気タービン両方で発電機を回すことから、 従来の汽力発電方式(蒸気タービンのみの発電)と比べて発電効率が高く、より少ない燃料で 同じ量の電気を作ることができるのだ。 これらの特性から、吉の浦火力発電所の発電電力量(kWh)あたりのCO2排出量は沖縄電力の 火力発電所の中で最も少なく、地理的・地形的な特性から火力発電に頼らざるを得ない沖縄電力 にとって、温暖化対策の要の発電所と言えるようだ。 LNGを貯蔵するために容量14万kLのタンク2基と、LNG輸送船が接岸するためのバース、 LNGを陸上に運ぶ配管橋など約1350mの設備も確認できたのであった。  そして次に訪ねたのが「護佐丸公之御墓」。 この西側には以前に訪ねた「中城城跡」👈リンク がある場所。 中頭郡中城村泊886。  「護佐丸公之御墓」碑。  石段を上がって行くと、中城城跡近くの台グスクと呼ばれる丘の麓にあった。 1458年勝連按司「阿麻和利」を総大将とする王府に攻められた護佐丸一族党が、三男盛親を 残し中城城で無念の死をとげた。謀反の疑いも晴れ1686年にその子孫毛氏豊見城家八代目 盛定によって、王府から拝領した土地に建てられたものである。  「毛國鼎護佐丸之墓」と刻まれた石柱。 護佐丸(生年不詳-1458年)」は恩納村出身の15世紀に活躍した琉球王国(中山)の按司。 大和名は中城按司護佐丸盛春(なかぐすくあじごさまるせいしゅん)、唐名は毛国鼎(もうこくてい)。 1422年、第一尚氏王統の第2代国王となった「尚巴志」は二男「尚忠」を北山監守に任じ、 「護佐丸」を読谷村の「座喜味城」に移して北山の統治体制を堅固にした。 その後「護佐丸」は「座喜味城」に18年間居城し、中国や東南アジアとの海外交易で黎明期 の第一尚氏王統の安定を経済的にも支えたのだと。  次に訪ねたのが「沖縄成田山福泉寺」。 最初に訪ねたのが「交通安全祈願の社」。 中頭郡中城村伊舎堂617。  「シーサー」(右)。  「シーサー」(左)。  「交通安全祈願所」の内陣。  内陣には不動明王像が・・・。  「参拝御案内 成田山では、ご信徒の皆様の家内安全 商売繁盛 交通安全 開運厄除などのさまざまのお願いを すべて御護摩という法要儀式を通じご本尊≪不動明王≫に祈願しております。又、成田山の お守りはお不動様が御分体となって皆様方が災難にあわれるような時に皆様のみがわりになって 災難をよけてくれますので「みがわりお守り」と言われております。」  「水子地蔵尊」。  「祖先霊供養 水子霊供養」と。  「生目八幡大明神」  近づいて。 手前に「おかけ水」が。 明神様のお顔に3度おかけし、自身や周りの人の目の健康をお祈りするとのこと。  「人生の幸福は五体健全にして家庭円満なるに勝れるはなし 然るに種々の病に苦しむ人 数知れず殊に生れながらにして明るい世界があたえられない者又不幸にして美しき 両眼を失明され悲しみに暮れて居られる方あるいは眼悪く苦しみ淋しき人生を何の 因縁因果か業かわからねど美観を感ぜず見る楽しみも出来ない方々多し 我が亡き母も 其の類にもれず医術を尽くし種々の薬効の甲斐もなく遂に眼病治ゆすることなく遷化せり 我もし力強く祈りて眼病治ゆせばとこゝに生目八幡大明神を建立し奉る 世の人々の 不自由なる目に光明を授け賜らんことを 祈ろう南無生目の神 影清く照らす生目の氷鏡 末の世までも曇らざりけり 生前の母の目に捧げこゝに沖縄県民の目の不自由なる方々に生目の神の御利益があります様 衷心より祈念する。」  そして「沖縄成田山福泉寺」の「拝殿」が石段上に。 成田山福泉寺は、沖縄県の中部、中頭郡中城村にある真言宗山派の大本山、成田山新勝寺 (千葉県)を総府とした「成田山」の末寺です。交通安全、商売繁盛、学業成就、家内安全などの 参詣はもちろんのこと、毎年、初詣でには多くの人が訪れる、沖縄中部で指折りの初詣スポット でもある と。  再び「沖縄電力(株) 吉の浦火力発電所」。  ズームして。 左側に1号&2号ガスタービン建屋と煙突が。 右側にLNGタンクが2基。 LNG タンク概要 ・ 容 量:140,000kL ・ 直 径:75.2m ・ 側板高さ:31.8m PCLNGタンク方式が採用されている。従来の金属二重殻LNGタンクとPC (Prestressed Concrete) 構造の防液堤を一体化している点が大きな特徴である と。  「全景写真」をネットから。 液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas)は、天然ガスを-162℃まで冷却し液化させたもの。 液化すると体積が約600分の1になることで、タンクローリーや鉄道での輸送やタンクでの 大量貯蔵が可能になる。なお、日本で供給されているLNGの大半は、海外から外航船で輸入されて いる。 またLNGは、石炭や石油に比べて燃焼時のCO₂(二酸化炭素)や酸性雨や大気汚染の原因とされる  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|