|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「沖縄成田山福泉寺」を後にして、県道146&77号線➡国道331号を南下する。

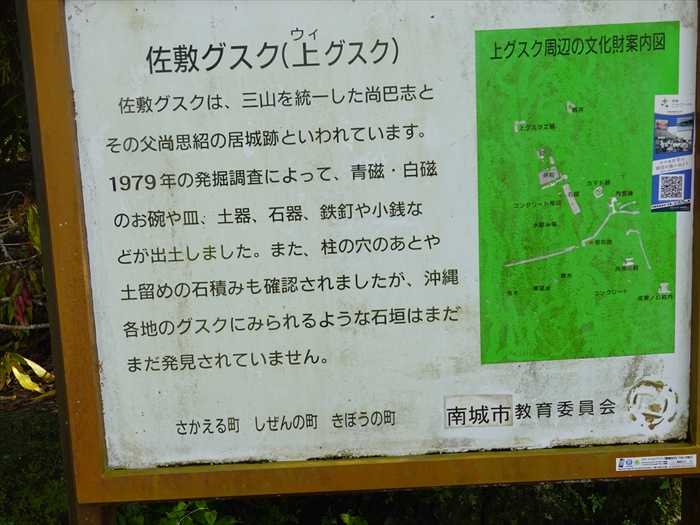

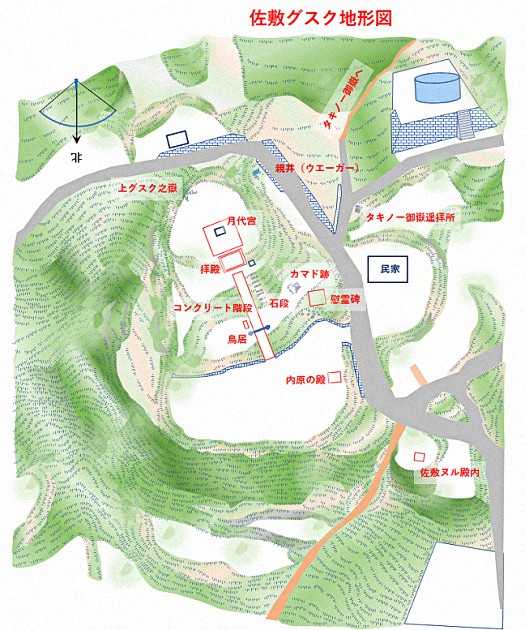

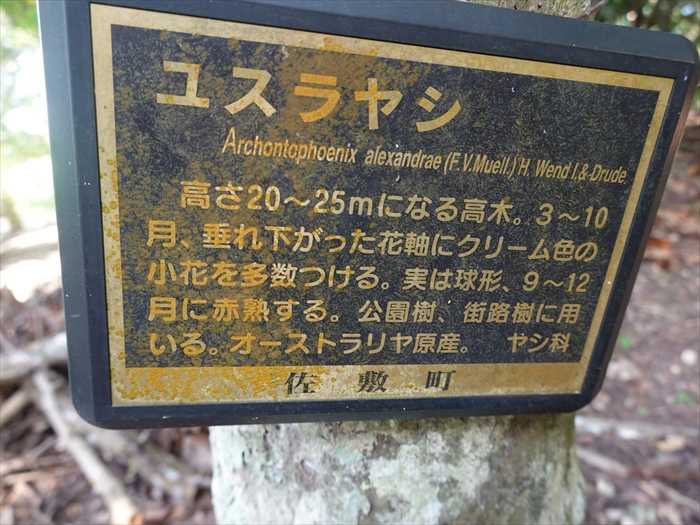

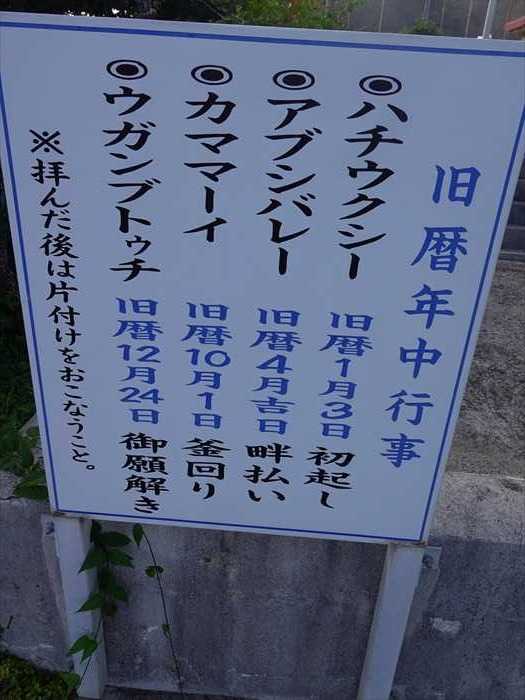

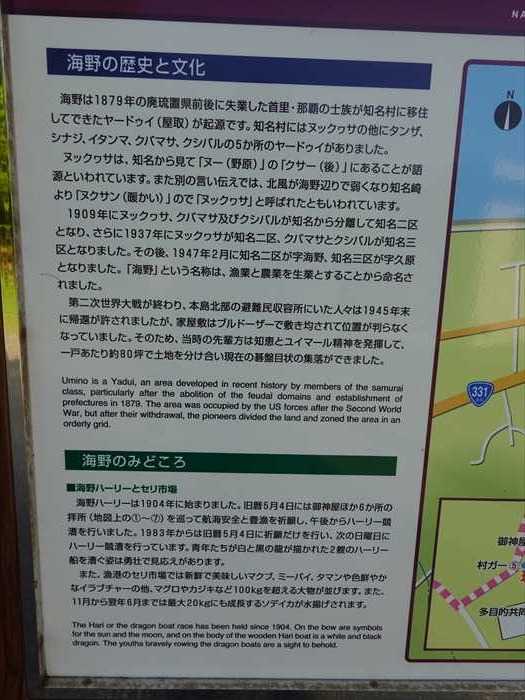

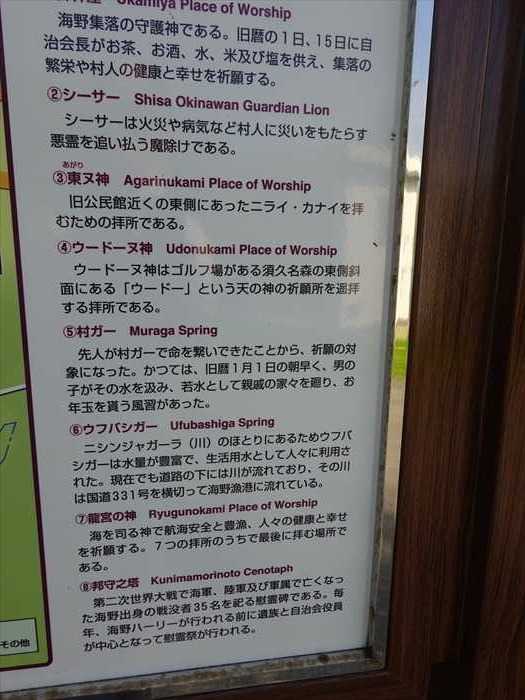

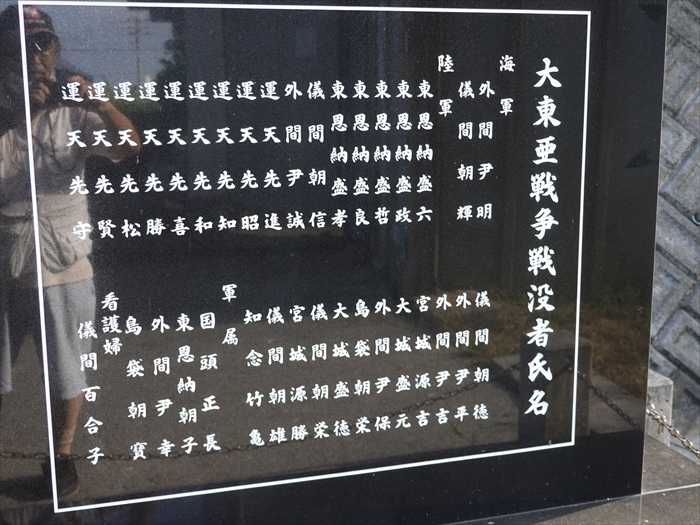

次の目的地として「佐敷グスク」をカーナビにセットしひたすら走る。  この先、国道331号を右折し石鳥居を潜って進むと「佐敷グスク」駐車場に到着。 駐車場から山側に向かって右手には、「慰霊塔」があった。 南城市佐敷字佐敷1155。  こちらは支那事変や大東亜戦争の戦没者の碑のようであった。  佐敷グスク(上グスク)」を見る。  「佐敷グスク(上(うぃ)グスク)」案内板。 佐敷グスクは、三山を統一した尚巴志(しょうはし)とその父尚思招(しょうししょう)の 居城跡といわれています。1979年の発掘調査によって、青磁、白磁のお碗や皿、土器、 石器、鉄釘や小銭などが出土しました。また、柱の穴のあとや土留めの石積みも確認 されましたが、沖縄各地のグスクにみられるような石垣はまだ発見されていません。」  「上グスク周辺の文化財案内図」。  わかり易い地図をネットから。 グスクは、 頂上の一ノ郭より下方に向かって段々上に平場を持つ連郭式のグスクとなっている。 近年の重要遺跡確認調査で周囲の斜面は石張り、段々上の郭は石積みで区画されている事が 分かって来ている。さらに範囲確認調査が進む事で佐敷グスクの縄張りが判明する事に期待が 膨らんでいるのだ と。  「グスク跡内に建てられた、「月代宮(つきしろのみや)」。 「月代宮」碑。  石段を上って行った。 二の鳥居とその先に「月代宮」の拝殿。  中城湾や勝連半島を一望できる、見晴らしのいい高台に位置しており、琉球の聖地巡礼である 「東御廻り(あがりうまーい)」の拝所の一つ。  中城湾や勝連半島を一望する。  「月代宮の拝殿」 「佐敷上グスク」は東側から西側にかけて丘陵の斜面を削り出し、そこに 石灰岩を貼り付けた石列(貼石状石列)が大きな特徴で、この造りは沖縄県内で唯一 「佐敷上グスク」で発見されているのだと。 さらに「尚巴志」が「中山(ちゅうざん)グスク」を滅ぼし、佐敷から首里に移り住む際に 「佐敷上グスク」の城郭の石を全て首里城に移したと伝わっている と。  古い石段が右隣に。 「月代宮」に向かう参道の階段に沿うように古い石段が現在も残されていた。 この石段は「月代宮」や現在の階段の参道が作られる以前からグスク頂上に通じる 主要な石段であったと伝わる。  グスク時代から使われていたと考えられる石段を登った先には、1922年(大正11)の11月に 「沖縄史蹟保存會」により建立された石碑があり「尚巴志王遺蹟」と彫られていた。  「月代宮本殿」。 この本殿は1938年(昭和13)の「尚巴志500年祭」を記念して「つきしろ奉賛会」により建立され、 第一尚氏王統の守護神である「つきしろ」に因んで命名されたと。さらに、1962年(昭和37)には コンクリート製に建て替えられ、周囲には参道の階段などが整備された。 「月代宮」の本殿には「尚巴志王/尚思紹王/鮫川大主/屋蔵大主/尚徳王/尚泰久王/尚金福王/ 尚思達王/尚忠王」の御魂が合祀されているのだと。 現在でも「月代宮」には多くの参拝者が訪れ、本殿にはウコール(香炉)が祀られて献花が 供えられており、さらに「國之主/佐敷世之主/御先神様」と彫られた霊石が鎮座していた。  斜めから。  「上グスク之嶽」。  「上グスク之嶽 拝所巡礼の「東御廻り」のコースの一つで『琉球国由来記』には祭神として スデツカサノ御イベ、若ツカサノ御イベの二神が記されています。 もともとこの場所にあったのかは、まだわかっていません。」  「コスラヤシ」。  「ユスラヤシ 高さ20 ~ 25mになる高木。3 ~10月、垂れ下がった花軸にクリーム色の小花を多数つける。 実は球形、9 ~12月に赤熟する。公園樹、街路樹に用いる。オーストラリヤ原産。ヤシ科」  ヤシの木は真っ直ぐに。  こちらは「上グスクのカマド跡」。  「上グスクのカマド跡 グスク時代のカマド跡といわれており、火の神を祀ったところと考えられています。 また、このあたりは女官たちの働いていた場所といわれています。 このようなことから、女官の詰所といわれる内原の殿は、もとはこのカマド跡に あったともいわれています。 」。  石段の左奥にあった石碑には「佐敷ヌル殿内」と。 佐敷ノロが居住していた屋敷跡であると。 戦前は石柱、茅葺き屋根の祠であった。『由来記』の「佐敷巫火神」に相当するとされ、 佐敷巫火神では佐敷ノロによる「麦穂祭」、「稲穂祭三日崇」、「毎年三・八月 四度御物参」、 「年浴」、「年浴三日祟」、「麦初種子・ミヤタネ三日崇」、「麦初種子・ミヤタネ」が 司祭されたのだ と。  そして「佐敷グスク(上グスク)」を後にして「国道331号」まで戻る。 出口にあった「月代宮」の「一の鳥居」を参道側から。  左に「中城湾」を見ながら、次に訪ねたのが「慰霊之塔」。 満州事変、支那事変、第二次大戦での戦没者の慰霊塔であった。 南城市佐敷冨祖崎41。 ここ冨祖崎は 仲伊保地区 の南に隣接する。 何れの集落も海沿いに位置するが、海は護岸や 埋め立てにより隔てられ、海の幸よりも塩害から農地を守る様に、内陸に向けみどりのモ ザイクが続いている。この冨祖崎の「慰霊塔」は、その海沿いに立つ公民館の傍らに 建てられていた。 碑は「忠霊之塔」として昭和32年8月 自治会によって建立されていた。 当時は地区出身の戦没者42名が祭られ、うち33名が沖縄戦による戦没者と。 一方でこの碑(塔)は現在、慰霊之塔と改められており、昭和の末から平成の初頭に改修された ものと思われる。また、台座に嵌められた戦没者刻銘版には、満州事変、支那(日華)事変での 戦没軍人をはじめ、軍属、防衛隊の別で42の氏名が刻まれている。 更に最終行には「準軍属戦没者 七拾余名」と刻まれており、いわゆる「援護法」に基づき 「九段で祀られた」方々と思われるのであった。  その隣にあった「石祠」。  「慰霊之塔」と「石祠」を振り返る。  「佐敷干潟(さしきひがた)」を左側に見る。  その先の路地の角にも何かがあったので近寄る。  「冨祖崎の石獅子」と。 この石獅子は、冨祖崎集落に入る道路がカーブを曲がった先に鎮座して、集落を守っているようで あった。 先端部が一回り大きな丸みを帯びた、かなり太い尻尾が、お尻の部分から背中中央部にかけて、 背中にのっかっているのがユニーク。  集落に侵入してくる車をにらみつけるような角度で、コンクリート製の台座の上に鎮座。  道路脇には赤く塗られたガスボンベがぶら下がっていた。 米軍が廃棄したボンベを利用した火事を知らせる「半鐘」として使われていたようであった。 戦時中に、この鐘は米軍部隊に近い集落で使われ始め、夜毎集団で襲ってくる米兵の危険を 集落の住民、特に女性へ知らせる為に打ち鳴らされた。 銃を手に襲い来る米兵に対する唯一の抵抗、自衛手段として鐘が打ち鳴らされたと ネットには。  その先にあった「冨祖崎公園」を訪ねた。 「南城市 社会体育施設さしきスポ・レクセンター」の建物の前にあたのが 「佐敷町平和祈念像」。 こちらは、旧町時代に建てられたものであると。 半球と2本の柱で構成される全景は佐敷町の地形を象徴するとともに、半球を2本の柱が支える 形は両手で包み込む「和」を強調するとともに、中心に向かって祈念する求心性を表している ものだと。  半球の中心に空いた穴は佐敷町の町花・テンニンカの輪郭を象っているとか。  「佐敷町平和祈念像」案内碑。  「佐敷町平和祈念像 この像は、終戦50周年事業の中で、世界の恒久平和を願い、平和を希求する全町民統合の 象徴として、町民はじめ内外の事業所、有志等多くの善意を結集して建立されたものである。 平和を希求する立場から、思いや広がりなどを考え、佐敷町の地形や未来に向けての平和の 発信地という位置づけを元に発想を展開させた。  次に訪ねたのが500m程北にあった「仲伊保神社」 祠の左側にあったのは、台座のような構造物のみ。 南城市佐敷仲伊保186−1  拝所に近づいて。 祠の中には香炉が三基。  祠の前面左下に「一班 二班 フンシ 二〇一三年八月十三日 修繕補修完了」と刻まれた プレートが設置されていた。 風水のこと、方言でふんしー。琉球王府にはフンシミー(風水見)の役職があったという。 風水は、もともとはちゃんとした学問で、紀元前の中国で発達したといわれる。占いや 開運術的なものではなく、土地の吉凶を科学的に捉える評価法だった。現在の首里城が風水に よって場所を選定されたことはよく知られているがほかにも、琉球王府の風水師によって 数多くの集落移動が実施されたという。1708年11月から1710年6月まで王の命により福州府で 地理学(風水学)を学んだ蔡温(さいおん)によって風水が、沖縄で本格的に導入されるようになった という。 蔡温が土地の吉凶を判断する評価法として広めたフンシーと民間信仰の風水が長い年月の間に 混同され、沖縄本島南部では、いつの間にか屋敷の神様のことを「フンシー」と呼ぶようになった。 また本島北部では、お墓のことを「フンシー」と呼ぶ地域もある と。  「旧暦年中行事 ●ハチウクシー 旧暦1月3日 初起し ●アブシバレー 旧暦4月吉日 畦払い ●カママーイ 旧暦10月1日釜回り ●ウガンブトゥチ 旧暦12月24日御願解き」と。  拝所の右側にも小さな祠があった。  ブーゲンビリアの花。  「国道331号」・ヤシ並木通りを北東に進む。  「国道331号」を右折し「海野公民館」前で車を駐める。 建物の前に海野集落のガイドマップ「海野ガイドマップ」が設置されていた。  「海野の歴史と文化 海野は1879年の廃琉置県前後に失業した首里・那覇の士族が知名村に移住してできた ヤードゥイ(屋取)が起源です。知名村にはヌックヮサの他にタンザ、シナジ、イタンマ、 クバマサ、クシバルの5か所のヤードゥイがありました。 ヌックヮサは、知名から見て「ヌー(野原)」の「クサー(後)」にあることが語源といわれています。 また別の言い伝えでは、北風が海野辺りで弱くなり知名崎より「ヌクサン(暖かい)」ので 「ヌックヮサ」と呼ばれたともいわれています。 1909年にヌックヮサ、クバマサ及びクシバルが知名から分離して知名ニ区となり、さらに 1937年にヌックヮサが知名ニ区、クバマサとクシバルが知名三区となりました。その後、1947年 2月に知名ニ区が字海野、知名三区が字久原となりました。「海野」という名称は、漁業と農業を 生業とすることから命名されました。 第ニ次世界大戦が終わり、本島北部の避難民収容所にいた人々は1945年末に帰還が許され ましたが、家屋敷はブルドーザーで敷き均されて位置が判らなくなっていました。そのため、 当時の先輩方は知恵とユイマール精神を発揮して、一戸あたり約80坪で土地を分け合い現在の 碁盤目状の集落ができました。 海野のみどころ ■海野ハーリーとセリ市場 海野ハーリーは1904年に始まりました。旧暦5月4日には御神屋ほか6か所の拝所 (地図上の①~⑦)を巡って航海安全と豊漁を祈願し、午後からハーリー競漕をを行いました。 1983年からは旧暦5月4日に祈願だけを行い、次の日曜日にハーリー競漕を行っています。 青年たちが白と黒の龍が描かれた2艘のハーリー船を漕ぐ姿は勇壮で見応えがあります。 また、漁港のセリ市場では新鮮で美味しいマクプ、ミーバイ、タマンや色鮮やかな イラブチャーの他、マグロやカジキなど100kgを超える大物が並びます。また、11月から 翌年6月までは最大20kgにも成長するソディカが水揚げされます。」  海野ハーリー時の拝所地図。  拡大地図。  「海野の集落資源 ①御神屋(うかみやー) 海野集落の守護神である。旧暦の1日、15日に自治会長がお茶、お酒、水、米及び塩を供え、 集落の繁栄や村人の健康と幸せを祈願する。 ②シーサー シーサーは火災や病気など村人に災いをもたらす悪霊を追い払う魔除けである。 ③東(あがり)ヌ神 旧公民館近くの東側にあったニライ・カナイを拝むための拝所である。 ④ウードーヌ神ウードーヌ神はゴルフ場がある須久名森の東側斜面にある「ウードー」という天の神の祈願所を 遥拝する拝所である。 ⑤村ガー 先人が村ガーで命を繋いできたことから、祈願の対象になった。かつては旧暦1月1日の朝早く、 ⑥ウフバシガー男の子がその水を汲み、若水として親戚の家々を廻り、お年玉を貰う風習があった。 ニシンジャガーラ(川)のほとりにあるためウフバシガーは水量が豊富で、生活用水として人々に 利用された。現在でもの下には川が流れており、その川は国道331号を横切って海野漁港に 流れている。 ⑦龍宮の神 海を司る神で航海安全と豊漁、人々の健康と幸せを祈願する。7つの拝所のうちで最後に拝む ⑧邦守之塔場所である。 第ニ次世界大戦で海軍、陸軍及び軍属で亡くなった海野出身の戦没者35名を祀る慰霊碑である。 毎年、海野ハーリーが行われる前に遺族と目治会役員が中心となって慰霊祭が行われる。」  「村ガー」。 先人が村ガーで命を繋いできたことから、祈願の対象になった。かつては旧暦1月1日の朝早く、 男の子がその水を汲み、若水として親戚の家々を廻り、お年玉を貰う風習があった。  「村ガー」案内柱。  道路の左側にも。  「御神屋(うかみやー)」 海野集落の守護神である。旧暦の1日、15日に自治会長がお茶、お酒、水、米及び塩を供え、 集落の繁栄や村人の健康と幸せを祈願する。  「シーサー」。 シーサーは火災や病気など村人に災いをもたらす悪霊を追い払う魔除けである。  近づいて。  「東(あがり)ヌ神」 旧公民館近くの東側にあったニライ・カナイを拝むための拝所である。  「ウードーヌ神」 ウードーヌ神はゴルフ場がある須久名森の東側斜面にある「ウードー」という天の神の祈願所を 遥拝する拝所である。  「邦守之塔」。 第ニ次世界大戦で海軍、陸軍及び軍属で亡くなった海野出身の戦没者35名を祀る慰霊碑である。 毎年、海野ハーリーが行われる前に遺族と目治会役員が中心となって慰霊祭が行われる。  「大東亜戦争戦没者氏名」。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|