|

|

|

カテゴリ:国内旅行

さらに藤沢・「白旗神社」の参道を進む。

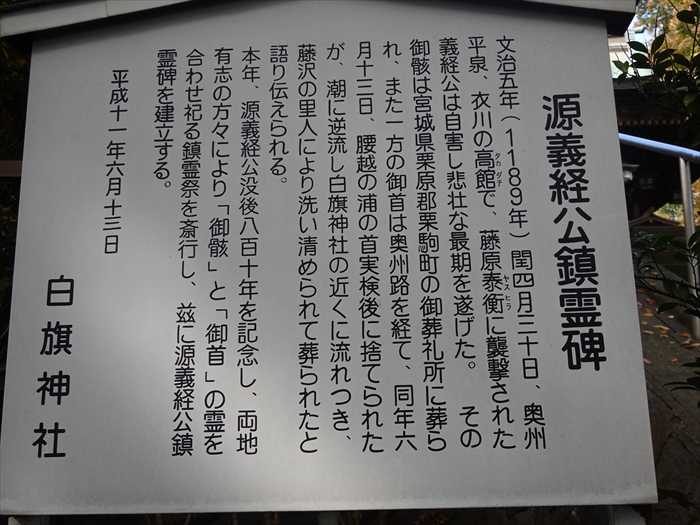

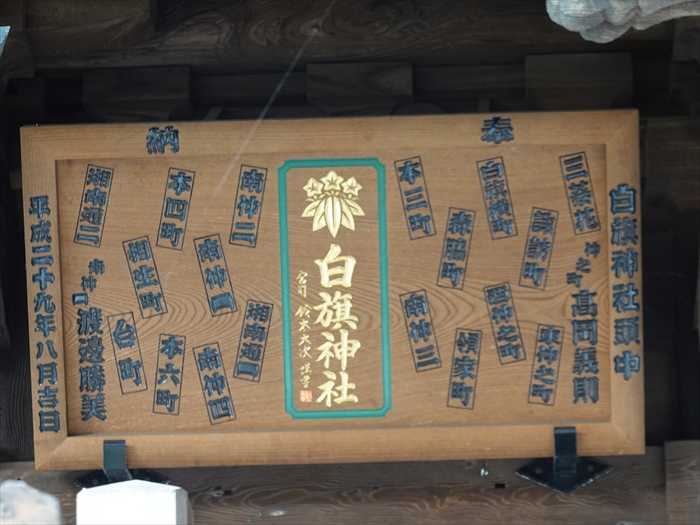

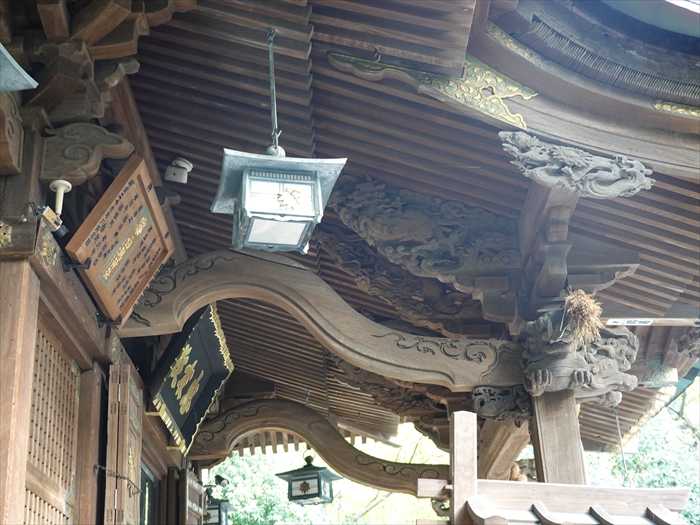

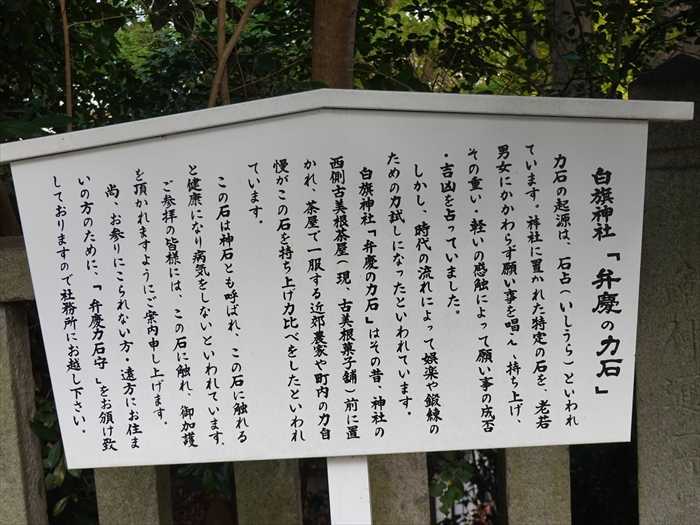

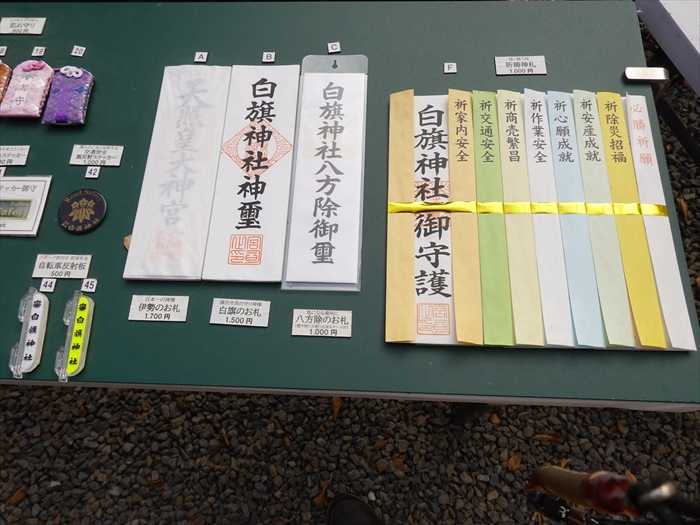

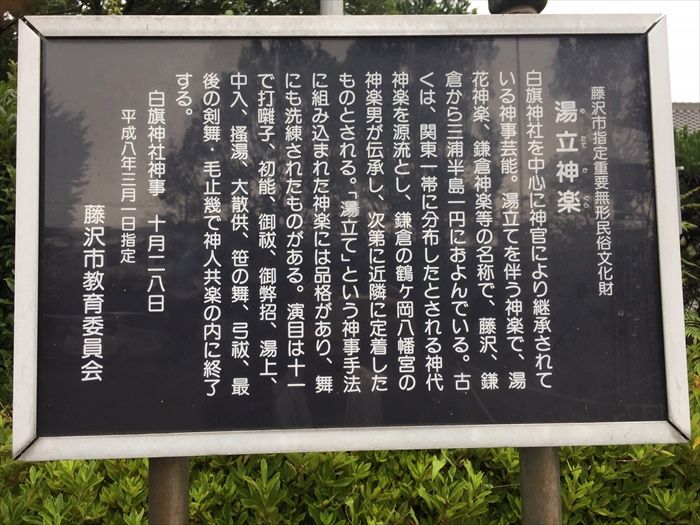

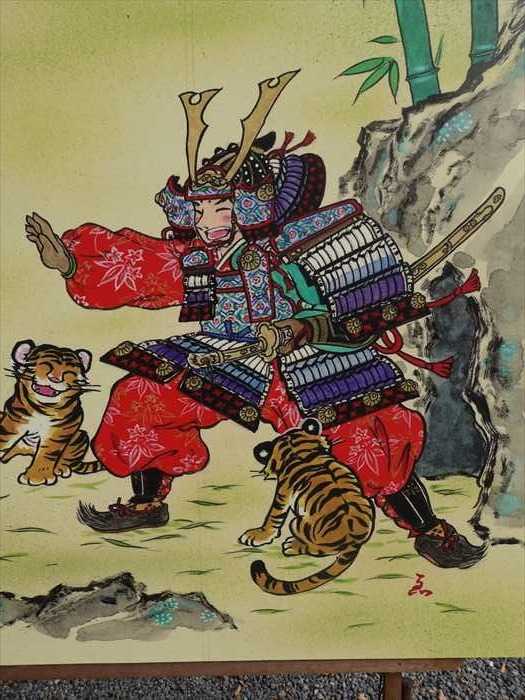

左手にあったのが「絵馬掛所(えまかけどころ)」。  源義経・弁慶の絵馬。  七五三詣の絵馬。  「三夜燈」碑。 旧暦23日の夜、すなわち二十三夜に講員が宿に集まって飲食をともにしながら月の出を待つ ことをいう。 三夜様とも三夜供養ともいい、月待行事のなかでも最も盛んに行われた と。  参道左手には義経公に纏わる「齋源義経公鎮霊碑」が。 白旗神社の御首と宮城県栗駒町半官森御葬札所の御骸、両地の魂土を合祀し、義経公の兜を 象った鎮霊碑で1999年(平成11年)に建立された と。  「義経松」碑。しかし松の姿は見つからなかった。  「源義経公鎮霊碑 文冶五年(1189年)閏四月三十日、奥州平泉、衣川の高館で、藤原泰衝に襲撃された 義経公は自害し悲壮な最期を遂げた。その御骸は宮城県栗原郡栗駒町の御葬礼所に葬られ、 また一方の御首は奥州路を経て、同年六月十三日、腰越の浦の首実検後に捨てられたが、 潮に逆流し白旗神社の近くに流れつき。藤沢の里人により洗い清められて葬られたと 語り伝えられる。 本年、源義経公没後八百十年を記念し、両地有志の方々により「御骸」と「御首」の霊を 合わせ祀る鎮霊祭を斎行し、茲に源義経公鎮霊碑を建立する。」  再び「白旗神社」の幟。  狛犬(右)。  狛犬(左)。  「拝殿」。 現在の社殿は、文政11年(1828)から7年をかけて、天保6年(1835)12月に完成した。 本殿、弊殿、拝殿を連ねた典型的な流権現造り(ながれごんげんづくり)で、外壁部の彫刻は 江戸時代の匠の技が光る貴重な文化財。 昭和55年7月に大改修工事が行われ、平成16年2月に社殿回廊に高欄が設置されたと。  「拝殿」の緻密な彫刻は何度見ても見事。  ズームして。  ここ白旗神社に縁のある亀の姿が。  柱の最下部にも。   賽銭箱には「笹竜胆」の家紋が。 「笹竜胆」といえば清和源氏、すなわち源義経の家系の家紋。  天水桶にも、笹竜胆(ささりんどう)の家紋が。  提灯にも笹竜胆。  「拝殿」の扁額は「忠友殿」。  「白旗神社頭中」板。 白旗神社近隣の町の名前が書かれていた。  頭貫(かしらぬき)の先端が柱より出ている部分・木鼻部の彫刻。  「海老虹梁」を右側から。  左側から。  「本殿」を右側から見る。  ズームして。  左側からズームして。  白旗神社復興事業奉賛者名」の書かれた板。(右側)。  左側にも。  「拝殿」の横に白旗神社「弁慶の力石」があった。  「カ石 の起源 は、石占 (いしうら)といわれています。神社に置かれた特定の石を、老若男女に かかわらず願い事を唱え、持ち上げ、その重い・軽いの感触によって願い事の成否・吉凶を 占っていました。 しかし、時代の流れによって娯楽や鍛練のための力試しになったといわれています。 白旗神社「弁慶の力石 」はその昔、神社の西側古美根茶屋 (現、古美根菓子舗 )前に置かれ、 茶屋 で一服する近郊農家や町内の力自慢がこの石を持ち上げカ比べをしたといわれています。 この石は神石 とも呼ばれ、この石に触れると健康になり病気をしないといわれています。 ご参拝の皆様には、この石に触れ、御加護を頂かれますようにご案内申し上げます。 尚、お参りにこられない方・遠方にお住まいの方のために、「弁慶分石守 」をお頒け致して この石に触れると健康になり病気をしないと。おりますので社務所にお越し下さい。 亀の甲羅に似ている石は茶店で一服した農家や町内の若者たちが持ち上げて力比べをしたのだと。」  「拝殿」前から欅の黄葉を。  ズームして。  「拝殿」前より参道を振り返る。  参道から石鳥居を振り返る。  参道脇の石段を下る。  「神輿殿」。 昭和54年5月、白旗神社神輿保存会が結成され、これを契機に昭和55年11月に造営された。 中央に儀式殿があり、向かって右に義経、左に弁慶の二基の神輿を収蔵していると。  場所を変えて。  見上げて。  さらに。  七五三祝いの記念撮影用グッズも置かれていた。  「御神札授与所・社務所」 昭和51年11月に完成した天平建築様式の社務所。 お神札、お守り、おみくじの頒布、お祓い・お願い事の受付を行っている。  様々な御札。  御守も。  様々な種類、模様の御守。  御朱印帳。  熊手。  「弁慶松」碑。  「弁慶松」はこれ?  それともこれ?  「白幡神社 社務所」  「社務所」の前の藤棚・「義経藤」。  今年、5月に訪ねた時の「義経藤」。  「湯立神楽 舞台」。  「藤沢市指定重要無形民俗文化財 湯立神楽 白旗神社 を中心に神官 により継承されている神事芸能 。湯立てを伴う神楽で、湯花神楽 、 鎌倉神楽 等の名称で、藤沢 、鎌倉 から三浦半島 一円におよんでいる。古くは、関東 一帯に 分布したとされる神代神楽を源流 とし、鎌倉の鶴ヶ岡八幡宮 の神楽男が伝承し、次第に近隣に 定着したものとされる。「湯立て」という神事手法に組み込まれた神楽には品格があり、舞にも 洗練されたものがある。演目は十一で打囃子、初能、御祓、御弊招、湯上、中入、掻湯、大散供、 笹の舞、弓祓、最後の剣舞・毛止幾で神人共楽の内に終了する。」  今年・令和四年の絵馬。  今年の干支・虎と戯れる義経の姿を。  そして早くも来年・令和五年の絵馬が既に。  来年の干支・兎と戯れる義経の姿を。それとも桃太郎?  そして「辨慶藤」の藤棚。  近づいて。  今年の4月28日に訪ねた時の見事な「辨慶藤」の写真。   芭蕉の句碑。  句碑に近づいて。  「草臥て(くたびれて) 宿かる比(ころ)や 藤の花」 「歩きつかれ、くたびれてきて、そろそろ宿をとるころ合いとなってきた。ふと気づくと 藤の花が見事に咲いているよ。」と。この場の昨日の私も、同じ心境なのであったが。 貞亨5年(1688年)4月11日、『笈の小文』の道中大和八木で詠まれた句。 文化2年(1805年)3月、江戸の俳人の以足が建立。別号「牛文庵」。  碑の裏には以足の句が刻まれていた。 「東路や 華にくるまる 鈴の音」 ここ藤沢で詠まれた句ではないが、藤沢の「藤」にちなんで建てられたものであろう。 この句は『猿蓑』にも収録されている。  境内の欅の木の紅葉を振り返る。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.11.24 20:37:33

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|