|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「白旗神社」の境内西側・国道467号沿いの石碑群を訪ねた。

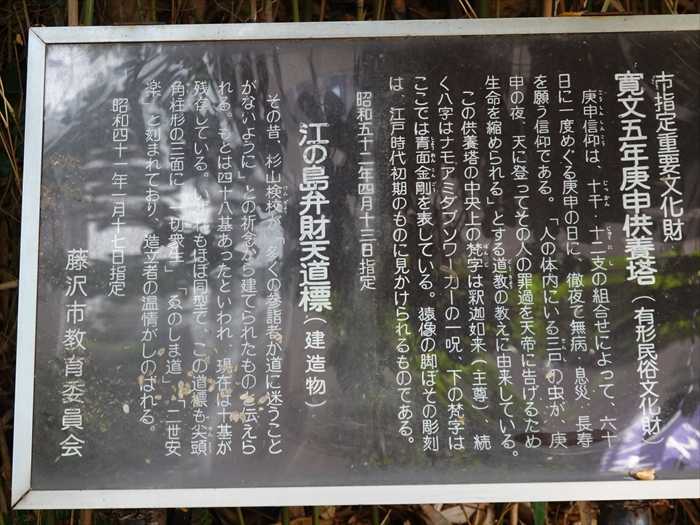

「江の島弁財天道標」が一番手前に。道標の横には、20数基の庚申塔群があった。  「江の島弁財天道標」。 正面に「(梵字)सु(ソ)ゑ能し満道(えのしま道)」、側面に「一切衆生」「二世安楽」と 刻字されていた。 杉山検校が江ノ島弁財天に祈願し、成就したお礼に藤沢宿から江ノ島まで48基の 道標を建てた。10基が現存し、そのうちの1基。 昭和41年1月17日藤沢市重要文化財に指定された。  その隣に多くの「庚申供養塔」。  さらに奥にも。  「一面六臂青面金剛像」。  藤沢市指定重要文化財となっている「寛文五年庚申(1665年)供養塔」。  近づいて。  「市指定重要文化財 寛文五年庚申供養塔(有形文化財) 庚申信仰は十干・十二支の組合せによって、六十日に一度めぐってくる「庚申の日」に、 徹夜で無病・息災・長寿を願う信仰である。 「人の体内にいる三尸(さんし)虫が、庚申の夜、天に登ってその人の罪過を天帝に告げるため 生命を縮められる」とする道教の教えに由来している。この供養塔の中央上の梵字は釈迦如来 (主尊)、続く八字ナムアミダブソワーカーの一呪、下の梵字はここでは青面金剛を表している。 猿像の脚ぼその彫刻は、江戸時代初期のものに見かけられるものである。 「江の島弁財天道標(建造物) その昔、杉山検校が「多くの参詣者が道に迷うことがないようにとの祈念から建てられたものと えられる。もとは四十八基あったといわれ、現在は十基が残存している。いずれもほぼ同型で、 この道標も尖頭角柱形の三面に「一切衆生」「ゑのしま道」「二世安楽」と刻まれており、 造立者の温情がしのばれる。  石塔群を参道入口方向に向かって振り返る。  「歌川 広重 東海道五拾三次の内 藤澤 遊行寺 一般財団法人 藤沢青年会議所」と。 藤沢は遊行寺の参詣者が多く、江ノ島への分岐点として賑わった。 遠くに北条時宗の本山、遊行寺の伽藍が描かれ、その右手にある家並は道場坂の存在を示し、 大鋸橋を挟んで、江ノ島弁天の鳥居がある。お参りをすませた人々が山門をでて橋を渡り、 鳥居をくぐろうとしている。  遊行寺のお参りをすませた人々が山門を出て橋を渡り、江ノ島弁天の鳥居を くぐろうとしている。  奥にあった境内社は共に「稲荷社」。  向かって左。  社殿。  向かって右。  社殿。  そして200mほどの場所にある「伝源義経首洗井戸」を訪ねることに。 「国道467号」の「白旗」交差点を左折する。  直ぐ先にあった「伝源義経首洗井戸」案内柱。  藤沢警察署 本町白旗交番。  住宅街の小路を奥に進むと、突き当りの右手に「伝源義経首洗井戸」があった。 「白旗神社」と向かい合う形、北向きに。  「伝 義経首洗井戸 源義経(鎌倉幕府の将軍源頼朝の弟)は、頼朝に追われ奥州(東北地方)に逃げていましたが、 一一八九年に衣川(岩手県奥州市)で自害しました。腰越(鎌倉市)で首実検の後に浜に捨てられた 義経の首は、潮にのって川をさかのぼり、里人に拾われてこの井戸で清められたと伝えられて います。この絵は、歌川国芳が描いた源義経の浮世絵です。 ここからニ〇〇メートルほど北の白旗神社は祭神として義経を祀っており、境内には、藤沢の 御首と宮城県栗原市の判官森に葬られた御骸の霊を合わせ祀った源義経公鎮霊碑などがあります。 また、常光寺南側の公園には、「弁慶塚」👈リンク と記された石碑が祀られています。」  歌川国芳「本朝武優鏡 源義経」。 「一指 源義経 寿永三年 筆者 弁慶」 「義朝の第九の子にて頼朝の末弟なり。平治元年に誕生して二歳にて父にはなれ幼名牛若丸と云。 又舎那王といへり。幼少の時鞍馬山にて剣術を習ひ、成長して奥州へ下り、路次にて熊坂を 討とり、又元服して源九郎冠者と名のつて、後頼朝義兵の時義経のはたらきにて平家の一ぞくを 討ほろぼせり。 義経武勇すぐれ軍略に達し、讒言の為によつて頼朝の勘気を蒙りて二たび 奥州へ下り、秀衡の館に暫らく止りて後に蝦夷の国へ渡るといふ」と。 また「吾妻鏡」には 「文治五年六月大十三日辛丑。泰衡使者新田冠者高平持參豫州首於腰越浦。言上事由。仍爲加實檢。 遣和田太郎義盛。梶原平三景時等於彼所。各着甲直垂。相具甲冑郎從二十騎。件首納黒漆櫃。 浸美酒。高平僕從二人荷擔之。昔蘇公者。自擔其糧。今高平者。令人荷彼首。觀者皆拭雙涙。 濕兩衫云々」 とあると。 【意訳】 藤原泰衡(ふじわらの やすひら)の使者・新田冠者高平(にった かじゃたかひら)が義経の 首級を持参して腰越に到着。 首実検のため、侍所別当の和田義盛(わだ よしもり)と同所司の梶原景時(かじわら かげとき) らが派遣された。それぞれ直垂の上から鎧を身に着け、鎧兜の郎従20騎を連れていく。 義経の首級は黒漆で塗られた櫃(ひつ)に収められ、中には腐り止めの酒が満たされている。 高平の下人が天秤棒に担いで持って来た。 果たして首級を見た者は、みな涙で両袖を濡らすほど泣いたそうな。  井戸の脇には首塚が。  「武蔵坊辨慶公之霊 九郎判官 源義經公之首塚」碑。 亀井坊 伊勢坊 片岡坊 駿河坊 各霊」と。 かつてはこの奧にある民家の辺りに盛土された義経公の首塚があったとされる。 この碑はそこから運ばれてきたものなのであろう。  「源義経史蹟 藤澤市」碑。  「九郎尊神」碑。  「首洗井戸」。  「首洗井戸」を覗く。  再び「伝源義経首洗井戸」、「源義經公之首塚」を見る。  白旗神社に駐めた車に向かって戻る。 市の花「フジ」を描いたカラーマンホール蓋。  そして「白旗神社」交差点脇の見事な紅葉。  ハゼノキ(櫨の木、黄櫨の木)であろうか?  そして帰路の途中に善行にある「齋藤さんのざる菊畑」を訪ねた。 藤沢市善行3丁目15−1近く。  黄色、白色は満開、赤は既にエピローグに向かっていた。  赤色のざる菊をズームして。  赤と黄色のコラボ。  黄色。  敷地は約1200平方メートルで700株が植えられているとのこと。 5月の連休明けから植え付けをして精魂込めて育てて来た模様。 今年は直径0.8~1m近い丸い株が並び、赤、黄色、白の3色の花が咲き誇っていた。  このアパートの住人はこの時期は我が家の菊花園に。     白色もこの日が満開状態。  ミカンも撓(たわわ)に!!  この時期になると菊園に整列するように赤や白、黄色など色鮮やかな約700株の半球状に 膨らんだざる菊が毎年楽しませてくれるのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・END・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.11.24 22:56:29

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|