|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「奥武島観音堂」を後にして島の南東方向にある「龍宮神」に向かって進む。

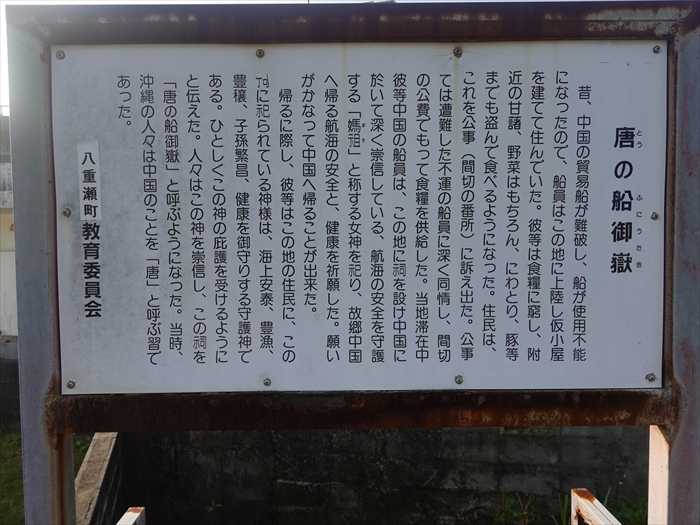

早朝の光る海・太平洋を見る。  前方に案内板があったのでその先で車を駐める。  下りの石段の場所に「竜宮神(りゅうぐうしん)」。  石段を下って行った。  石段の下の岩場に辿り着くと、前方には逆三角形の岩が。  こちらが「龍座」と呼ばれる岩。 大きな龍が天から降りて来て休む場所と言われているとのこと。 そして、その手前にあったのが、 石灰岩上にいくつかの霊石が積まれた拝所・「竜宮神」。 海の神様を祀った拝所で、旧暦3月3日等に航海安全と豊漁等を祈願する場所。 海に接し周辺は巨岩に囲まれ、神秘的な雰囲気が。  近づいて。  右側にも似たような形の大きい岩が2つあり、「母岩」と「子岩」と言われていると。  蟹の姿が。しかし動きはなかったが。 「竜神宮」の周囲は、自然が作り出した変わった形の岩、そして沢山の海の生物がいる やはり神秘的な場所なのであった。  「母岩」と「子岩」を別の場所から。  「龍座」岩と「光る海」。  そして石段に向かって引き返す。  次に訪ねたのが「天仁子乙女王御神」。  手前の道路沿いには石獅子・シーサーが(右)。  シーサー(左)。  石碑と案内柱そして中央の頂にも石柱があった。  左側に 「天川神(てんかわしん) 天仁子乙女王(てんじんしおとめおお) 中龍宮母神(ちゅうりゅうぐうぼしん)』碑のある拝所(うがんじゅ)。  右側に「ヒータチー(灯台)」柱。  そして雑木に覆われていたが、尖った石垣の頂部にある「ヒータチー(灯台)」。 夜間の航海安全のために石油ランプを灯していた場所。 周辺は「火立て毛(ヒータチモー)」という原野でモーアシビー(毛遊び)の場であった。 1912(明治45)年以前には既にあったと。かつては村落祭祀が行われていたが、現在は なくなっており、手前にある石碑は島外の人が建てたとのこと。 現在は、周辺に民家が建ち、石積みにその名残を留めていた。  「奥武島」を一周して戻る事にし、「奥武海道」を時計廻りに進む。 海の向こうに「沖縄平和祈念堂」が見えた。  奥武島の南西部にある岩場「オーガマー」を車窓から。  この場所にあるという「海上遭難者慰霊之塔」をネットから。  そしてほぼ一周すると前方に「奥武橋」が姿を現した。  「奥武橋」の袂の駐車場に車を停める。 橋を渡った所には、石碑が三つあった。 「奥武區」と刻まれた石碑。  「玉城村奥武区 姉妹部落 米海軍警備隊第四」と刻まれた石碑。 特別な石碑ではないのだが、この真中の石碑は米海軍第四警備隊から贈られたもので 「姉妹部落」とある。この地に駐屯していたのだろうか? 石碑には "Okutake Village Tamasiro" とある。沖縄本土復帰前には「おう」「たまぐすく」 ではなく、「Okutake (おくたけ)」「Tamasiro(たましろ)」と呼ばれていたのだろうか? 現在でも奥武島と米軍の交流は続いており、ハーリーの際には米軍も参加しているとのこと。  「新沖縄観光名所 奥武島 1964年1月 琉球新報社」碑。  正面に「奥武島」で「沖縄てんぷら」の行列ができる人気の店・「中本鮮魚店」があった。 「沖縄のてんぷらは衣が厚いのが特長。何もつけずに食べるのがおいしい。 沖縄ではお菓子代わりに食べたりします。奥武島のきれいな海を見ながらてんぷらを食べるのが おすすめ。てんぷらの種類:さかな、もずく、アーサー、イカ、その他」と。  「奥武橋」を渡り引き返す。 橋の欄干にあったサバニ(鱶舟)のオブジェ。 「サバニとは、海人が使っていた舟のことを指します。沖縄県の言葉で「舟・ふね」のことは 「ンニ」「ブニ」と発音されますが、「サバニ」の語源としては「サバ(沖縄でサメのこと)漁に 使うンニ(舟)」が「サバンニ」「サバニ」になったとされるのが有力な説。 帆を掛けて風を利用し、ウェークと呼ばれる櫂(かい)で水をかき進む「帆掛サバニ」で、かつて 海人たちは漁に出ていました」 とネットから。 その先の欄干には 「離れ奥武の島や 観音堂崇め 互に肝合わち 栄ていかな 中村一男」と。  南城市玉城方向を見る。  「奥武橋」は1936年に木造の橋が架けられて以来、架け替え工事が何度か行われていると。  渡り終えると「奥武海道」は左にカーブ。  さらに進み「雄樋川(ゆうひがわ)」を渡る。 左手に見えたのが「国道331号」の「雄樋川橋」。  「雄樋川」の堤防近くにあった「唐の船御嶽(とうのふにうたき)」を訪ねた。 島尻郡八重瀬町長毛290−13。  かつての長毛(ながも)集落の中心地に建てられている航海・漁業の守護神。  かつてこの地に難破した中国の貿易船の船員が建てた祠であり、媽祖(まそ)がまつられている。 媽祖は、航海・漁業の守護神として、中国沿海部を中心に信仰を集める道教の女神だが、 日本在来の船玉信仰や神火霊験譚と結び付くなどして、各地で信仰されるようになった と。  「唐の船御嶽 昔、中国の貿易船が難破し、船が使用不能になったのて、船員はこの地に上陸し仮小屋を建てて 住んていた。彼等は食糧に窮し、附近の甘藷、野菜はもちろん、にわとり、豚等まても盗んで 食べるようになった。住民は、これを公事(間切の番所)に訴え出た。公事では遭難した不運の 船員に深く同情し、間切の公費てもって食糧を供給した。当地滞在中彼等中国の船員は、この地に 祠を設け中国に於いて深く崇信している、航海の安全を守護する「媽祖(まそ)」と称する女神を 祀り、故郷中国へ帰る航海の安全と、健康を祈願した。願いがかなって中国へ帰ることが出来た。 帰るに際し、彼等はこの地の住民に、ここに祀られている神様は、海上安泰、豊漁、豊穰、 子孫繁昌、健康を御守りする守護神である。ひとしくこの神の庇護を受けるようにと伝えた。 人々はこの神を崇信し、この祠を「唐の船御嶽」と呼ぶようになった。当時、沖縄の人々は 中国のことを「唐」と呼ぶ習であった。」  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.12.11 00:00:17

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|