|

|

|

カテゴリ:国内旅行

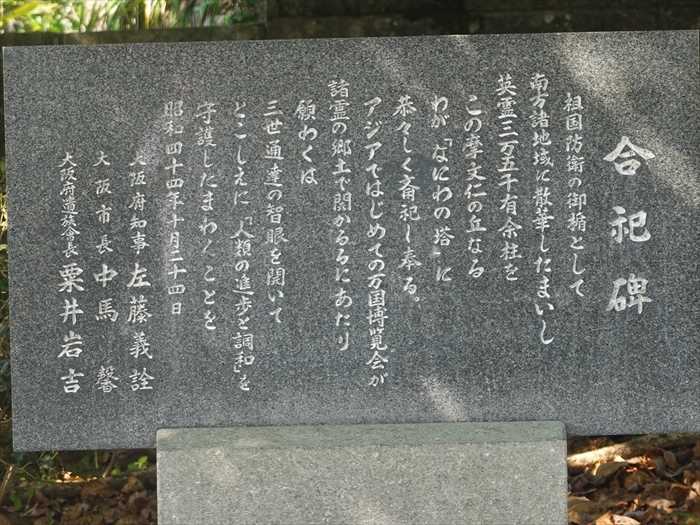

「岐阜県の塔」  岐阜県の塔(岐阜県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和41年3月25日 敷地面積 2,039㎡ 合祀者数 26,831 柱(沖縄戦戦没者 907柱、南方諸地域戦没者 25,924柱) 管理団体 岐阜県  手を合わせた姿、合掌を表している。合掌は、人が祈るときの最も敬虔な姿である。 第1にご英霊の冥福を祈り、第2に遺芳がいつまでも語り伝えられることを祈り、 第3にご遺族の幸福を祈り、第4に沖縄との一体化を祈り、第5に世界の平和を祈る、 という願いが込められている。  「三重の塔」。  三重の塔(三重県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年6月26日 敷地面積 1,950㎡ 合祀者数 53,000柱(沖縄戦戦没者 2,600柱、南方諸地域戦没者 31,300柱、その他地域戦没者 19,100柱) 管理団体 三重県  三重の塔 慰霊塔のデザインについては、三重県戦没者沖縄慰霊塔建立委員会が定め郷土色豊かな塔を建立。  碑文  鳴呼 国破れて山河あり。人は逝いてその名をのこす。 すぐる第二次世界大戦において、ここ本土内激戦終焉の地沖縄に祖国の発展を祈りつつ草むす 屍と化せられし勇士は申すに及ばず、広く異国の山野にまた南海の孤島に玉の緒絶え給いし 本県出身戦没者五万有余の勇士は、三重の男の子の誇りを胸に秘めて祖国日本の守り神 世界平和の礎となり給う。その高く尊き勲は鈴鹿の山の嶺より高く五十鈴の川の流れ尽きざる 如く末永く称えられん。 この諸霊を祀らんと沖縄戦没者友の会の提唱により、県に三重県戦没者沖縄慰霊塔建立委員会を 設置し、広く県民の浄財を集め市町村はじめ各種団体等の協力のもと、一五〇万県民の尽きぬ 平和への祈りを郷土の山の仙石に刻みて、ゆかりの地摩文仁の丘にこの碑を建立す。 ここに謹みて慰霊のまことを永く後世に伝うると共に、沖縄と三重県との親善友好に寄与する ことを願う。 昭和四十年六月 三重県戦没者沖縄慰霊塔建立委員会 会長 三重県知事 田中 覚  沖縄 三重之塔 霊域碑  「岩手の塔」 慰霊塔建立期成会常任理事会において、名称を「岩手の塔」と決め、県民性を表す 「岩のようにどっしりした」県内産の自然石を使うこととなった。 形状は岩手県の地形を意図したものである。  岩手の塔(岩手県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和41年10月20日 敷地面積 825㎡ 合祀者数 34,860柱(沖縄戦戦没者 653柱、南方諸地域戦没者 20,697柱、その他 13,510柱) 管理団体 岩手県  第六十二師團慰霊碑 北白川祥子書  第62師団慰霊碑 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和39年6月 管理団体 石部隊戦友会  第62師団慰霊碑の全景。  第62師団慰霊碑 第62師団は昭和18年6月、中国北部の太原で結成されたが、昭和19年8月首里北方戦線に 配備された。昭和20年5月下旬、第32軍司令部が摩文仁へ後退したのに伴い、同師団も 旧三和村の山城福地地区に移動したが、6月18日までの戦闘で師団はほとんど全滅し、 6月22日には師団長の藤岡武雄中将もこの地で自決した。 昭和39年、藤岡夫人から沖縄県戦没者慰霊奉賛会(現在の沖縄県平和祈念財団)に贈られた 7万2000円をもとに慰霊碑が建立された。 左かわ * 第62師団慰霊碑 * 第62師団長藤岡武雄中将、第63旅団長中島徳太郎中将 両閣下自刃の地 碑 * 歌碑  「福岡の塔」 建設にあたっては、用地(児島氏)、庭石(粕屋郡志免町)、県章の梅花石(西日本新聞社 民生事業団梅花石顕章会)、ツツジ(西日本植木農業協同組合)、国旗掲揚塔(沖縄福岡県人会) などの寄付を受けるとともに、沖縄県遺族連合会や沖縄県戦没者慰霊奉賛会(現在の沖縄県 平和祈念財団)の協力を得て建立された。  福岡の塔(福岡県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和41年12月10日 敷地面積 736㎡ 合祀者数 4,015柱(沖縄戦戦没者) 管理団体 福岡県  福岡の慰霊の塔碑。  福岡の慰霊の塔 太平洋戦争において祖国日本の防衛のために福岡出身の2,400余名の尊いいのちをささげた ここ摩文仁丘に県民の感謝と追悼のまごころを結集してこの慰霊の塔を建立する みたまよ安らかに鎮まりませ  「なにわの塔」  なにわの塔(大阪府) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年4月26日(平成6年3月改修) 敷地面積 2,495㎡ 合祀者数 35,000余柱(沖縄戦戦没者 2,430余柱、南方諸地域戦没者 32,600余柱) 管理団体 (一財)大阪府遺族連合会  終戦20周年記念事業の一つとして太平洋戦争終焉の地、沖縄で戦没した大阪府関係者を追悼する ため、慰霊塔「なにわの塔」を沖縄島の最南端摩文仁に昭和40年4月26日建立した。 昭和44年、なにわの塔建立5周年にあたり、南方諸地域戦没者を新たに合祀し、あわせて当施設を 整備するため、奉安所、休憩所、周囲の石積み工事などが昭和44年4月から進められ同年 10月24日完成した。 昭和60年、終戦40周年を記念して施設内の整備工事をするとともに常夜燈を設置した。 平成4年、外壁の改修工事及び休憩所敷地のタイル敷き工事を実施した。平成6年、なにわの塔 建立30周年にあたり、塔本体の基礎部分、休憩所、奉安所、正面階段などを大改修しスロープを 設置した。  太平洋戦争最后の激戦地たるこの沖縄に勇戦力闘して、悲壮の戦死を遂げられた大阪府出身の 英霊2,400有余柱。ねがわくは奇蹟的復興を遂げえた郷土の現状を見そなわせ。これひとえに 最期まで祈り続けられた諸霊が在天御加護の賜にほかならない。 思えば個人の生命は短く、民族の歴史は永い。 終戦20年に当り最も犠牲の多かりし摩文仁の丘に「なにわの塔」を建立して、恭しく諸霊の 御遺徳を顕彰し、あわせて人類恒久の平和を祈る。 御証悟安からんことを。 昭和40年4月26日 大阪沖縄戦没者慰霊塔建立委員会 代表 大阪府知事 左藤義詮 大阪市長 中馬 馨 大阪府遺族会長 栗井岩吉  合祀碑 祖国防衛の御楯として 南方諸地域に散華したまいし 英霊 3万 5千有余柱をこの摩文仁の丘なる わが「なにわの塔」に 恭々しく斎祀し奉る アジアではじめての万国博覧会が諸霊の郷土で 開かるるにあたり 願わくば 三世通達の智眼を開いてとこしえに「人類の進歩と調和」を 守護したまわんことを 昭和44年10月24日 大阪府知事 左藤義詮 大阪市長 中馬 馨 大阪府遺族会長 栗井岩吉  「徳島の塔」 徳島県名西郡神山町産出の青石(約8トン)を使用し、知事の直筆で「徳島の塔」と刻んだ。 塔の周囲は県内各市町村名の入った飾り石で囲んでいる。  徳島の塔(徳島県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年12月5日 敷地面積 604㎡ 合祀者数 1,597柱(沖縄戦戦没者 941柱 南方諸地域戦没者 656柱) 管理団体 (一財)徳島県遺族会  鎮魂長崎の碑 太平洋戦争において、沖縄をはじめ南方諸地域で戦没された3万5000余柱の御霊を祭るため、 昭和40年10月15日長崎県戦没者沖縄慰霊塔建設委員会が結成され、ここゆかりの地摩文仁の丘を 選び、遺族から寄せられた霊石を礎とし、慰霊碑は郷土の名石蛇紋石で建立された。 慰霊塔は、本道から約40m奥のアワ石コンクリートを敷きつめた一段高まったところに配置され、 参道はガジュマルやソテツなど現地の樹花でおおわれ、碑は現地産の礎石のうえに幅2.6m、 厚さ1.2m、重さ6トンの蛇紋石を置き、碑の下には3万5000個余りの霊石を埋め、蛇紋石は 本土の方向にやや斜め上向きの角度をもたせ、故郷への思慕を表現した。  鎮魂長崎の碑(長崎県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和41年9月吉日 敷地面積 693㎡ 合祀者数 35,000柱(沖縄戦戦没者1,800柱、南方諸地域戦没者33,200柱) 管理団体 長崎県戦没者慰霊奉賛会  「はぐくれの塔」  はがくれの塔 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年10月17日 敷地面積 727㎡ 合祀者数 約28,000柱(沖縄戦戦没者914柱、南方諸地域戦没者27,000柱) 管理団体 (一財)佐賀県遺族会  はがくれの塔  建立の記 第2次世界大戦中、太平洋方面の戦場における本県出身者の戦死者は実に2万8000余柱の多きに 及んだ。 今これらの英霊をなぐさめるために最後の決戦場であったこの摩文仁の丘にはるかに郷土の貞石を 運んではがくれの塔を建てながくその忠勇を顕彰する。 昭和41年10月 佐賀県戦没者沖縄慰霊塔 建設期成会会長 佐賀県知事 池田 直  「防長英霊の塔」 日本古来の千木・勝男木(神社の屋根に設けられる部材)のイメージに、奈良朝時代の 校倉造りの手法を合わせることで、清らかにして優雅な構造を持ち、御霊のよりどころと 県民の心の象徴にふさわしい塔になっている。郷土の石材や花木を持ち寄って造られ、 塔の中には遺族から託された霊石や遺品が収められている。  「防長英霊の塔(山口県)」 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和41年11月6日 敷地面積 628㎡ 合祀者数 24,447柱(沖縄戦戦没者 1,043柱、南方諸地域戦没者 23,404柱) 管理団体 山口県南方地域戦没者慰霊奉賛会  防長英霊の塔について この防長英霊の塔は、今次大戦中沖縄を始め南方諸地域に於いて祖国のため散華された 山口県出身戦没者24,447柱の御霊に深く慰霊の誠を捧げるとともに御冥福を祈って県民あげての 協力と浄財をもって最後の激戦地となったこの摩文仁の丘に郷土の石材や花木をもちよって 昭和41年秋建立したものです。 この塔には、御遺族から託された愛情のこもった霊石や遺品が納めてあります。 また、この塔の発想は、日本古来の千木勝男木のイメージを残し、さらに、奈良時代の校倉造りの 手法をあわせ聖なる御霊のよりどころとしたものであり、清らかにして優雅な構造形式で県民 ひとしく心の象徴としてふさわしい塔であります。慰霊式典は、毎年11月 6日厳粛に執り行って おります。 昭和53年 8月10日 山口県南方地域戦没者慰霊奉賛会   「ふくしまの塔」 春山建築設計事務所長の春山新三氏が、福島県戦没者沖縄慰霊塔建設期成同盟会から慰霊塔の 設計デザインの依頼を受けた。春山氏は、冥福・合掌・祈り、さらに平和への願いなどを 具現化するスケッチを試み、沖縄摩文仁の丘の地も踏んだ。その試案の中で、県の中央に そびえ親しまれている磐梯山を象徴した塔こそ、沖縄の地に建立して英霊を慰めるのに ふさわしいものとして採用した。  「ふくしまの塔(福島県)」 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和41年10月26日(昭和62年改修) 敷地面積 1,231㎡ 合祀者数 66,304柱(沖縄戦戦没者 942柱、南方諸地域戦没者 23,947柱、 その他地域戦没者 41,415柱) 管理団体 (一財)福島県遺族会  「ふくしまの塔」は昭和41年10月この場所 建立されたのであったが、敷地が狭隘で年々の 祭祀にも不便であったばかりでなく、近年塔の一部に破損箇所もできるにいたった。 これがため本会において慎重に協議を重ねた結果敷地を拡張し全面的整備を図ることとした。 これに要する経費金三千万円については各界からの協賛と会員の浄財に據ることとしたが、 県知事松平勇雄殿の御英断により金一千万円の県費助成をいただいた。 敷地については沖縄県御当局の御配慮により従来の面積の約2倍に当たる 830㎡を無償で 借受けることができた。 今この事業の竣工に当たり福島県御当局は勿論のこと沖縄県御当局、沖縄県福島県人会の 御後援に対し厚く感謝の意を表する。 昭和62年11月 6日 財団法人福島県遺族会  「信濃の塔」。  信濃の塔(長野県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和39年4月1日 敷地面積 1,332㎡ 合祀者数 55,405柱(沖縄戦戦没者1,294柱、中部南太平洋諸地域戦没者21,811柱、 その他諸地域戦没者32,300柱) 管理団体 長野県  県歌 信濃の国 一.信濃の国は十州に 境連ぬる国にして 聲ゆる山はいや高く 流るる川はいや遠し 松本伊那佐久善光寺 四つの平は肥沃の地 海こそなけれ物さわに 万ず足らわぬ事ぞなき 二.四方に聳ゆる山々は 御嶽乗鞍駒ヶ岳 浅聞は殊に活火山 いずれも国の鎮めなり 流れ淀まずゆく水は 北に犀川千曲川 南に木曽川天竜川 これまた国の固めなり 三.木曽の谷には真木茂り 諏訪の湖には魚多し 民のかせぎも豊かにて 五穀の実らぬ里やある しかのみならず桑とりて 蚕飼いの業の打ちひらけ 細きよすがも軽からぬ 国の命を 繋ぐなり 四.尋ねまほしき園原や 旅のやどりの寝覚の床 木曽の桟かけし世も 心してゆけ久米路橋 くる人多き筑摩の湯 月の名にたつ嬢捨山 しるき名所と風雅士が 詩歌に詠てぞ伝えたる 五.旭将軍義仲も 仁科の五郎信盛も 春台太宰先生も 象山佐久間先生も 皆此国の人にして 文武の誉たぐいなく 山と聳えて世に仰ぎ 川と流れて名は尽ず 六.吾妻はやとし日本武 嘆き給いし碓氷山 穿つ隆道二十六 夢にもこゆる汽車の道 みち一筋に学びなば 昔の人にや劣るべき 古来山河の秀でたる 国は偉人のある習い 「平成八年三月」  信濃の塔碑文 昭和12年7月勃発した支那事変は遂に大東亜戦争に発展し、戦域は遠く東南アジアを蔽い、 沖縄は死命を制する要衝として一大決戦場となったが、昭和20年8月戦いは史上最大の犠牲を 払って終末を告げた。 その間、本県出身の将兵、文民の逝いて帰らざるものまた数を知らない。顧みれば、諸霊は遠く 祖国を離れ、北漠に北斗を仰ぎ、南溟は十字の星陰のもと、東は太平洋の海原の崖、西は 印度洋の波打つ限りの諸地域において、陸海空の苛烈なる死闘に、はたまた言語に絶する 気象風土等の悪条件下、非運にも異郷に没して、再び家郷に帰らず、祖国のため、貴い犠牲と なられたのである。爾来この犠牲を礎として、世界恒久平和樹立の願い澎湃として高まり、 ここに終戦後18年を迎えるに当り、200万県民は諸霊の崇高なる死に対して報謝以って 慰霊の誠を捧げるとともに天地永遠の平和を祈念するべく、長野県、同議会を始め各種団体の 協賛により、厳かに信濃の塔を最終激戦地として記念すべき沖縄島摩文仁の聖地に建てる。 諸霊よ、遥かなる信濃の故山清流より選ばれた銘石に想いを寄せられ、ここ摩文仁の景勝に おいて、波の楽音に守られながら共にふるさとを語り合われんことを希う。心をしずめ、 はるかなる彼方を望み、なつかしくもまた哀しき諸霊の冥福を祈る。 昭和39年3月 長野県出身戦没者慰霊平和塔建設期成会長 長野県議会議長 西沢寛志謹誌  「沖縄放送局戦歿職員 慰霊碑」 日本放送協会は昭和17年1月、首里市観音堂に放送局を開設し同年3月から放送を始めたが、昭和20年、戦火のためにすべての施設が崩壊し職員30人余りのうち8人が死亡した。戦後、戦没職員の冥福を祈り慰霊碑を建立した。終戦50周年を記念し平成7年2月、全面改修した  沖縄放送局戦歿職員慰霊碑 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和39年5月(平成7年2月改修) 合祀者数 8柱 管理団体 日本放送協会  「熊本県 火乃国之塔」  「火乃国之塔(熊本県)」 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和38年5月5日 敷地面積 397㎡ 合祀者数 2,009柱 管理団体 (一財)熊本県遺族連合会  火乃国之塔 塔上段に平和を象徴する球体を配し、正面には「火乃国之塔」の題字を刻んでいる。 また、題字の下に、安永蕗子女史の弔歌 「花きよき列島まもり逝きたりと嘆けば炎ゆる緋の仏桑華」を記している。 台座には、熊本県を代表する銀杏の葉型があり、塔の両側面には熊本県出身の英霊2009人の 氏名が焼きこまれている。  「黒百合の塔」  「黒百合の塔(石川県)」 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和37年11月7日 敷地面積 340㎡ 合祀者数 1,069柱(沖縄戦戦没者 901柱、南方諸地域戦没者 168柱) 管理団体 石川県  黒百合之塔 1962年11月建立され石川県出身沖縄戦没者 978柱の御霊を祀る 石川県下に在る国立公園 白山に咲く黒百合の名をとり命名されたものである 1963年 5月 財団法人沖縄戦没者慰霊奉賛会  塔建立の記 戦史に比類のない沖縄決戦は我が郷土部隊が台湾に転戦した直後ではあったがなお石川県出身 将兵で本島並びにこの近海の激戦に参加し悲壮の最後を遂げられた英霊は実に 978柱の多きに 達しました。 戦後十有七年たまたま石川県町村議長会一行の沖縄視察を機として県出身戦没者の慰霊塔建設の 議が起こりここ摩文仁の霊域に塔を建立するに決し広く県民の温い真心によって昭和37年 9月に 起工し同年11月俊成を見ました 塔の名は国立公園白山の高峰に咲く花より選んで「黒百合之塔」と命名し戦没将兵の冥福を祈り 永くその勲をたたえることと致しました 願わくは英魂永く安らかに茲に鎮まりまして 新日本建設の御光となり世界平和の守護神として深き御加護を垂れ給いますよう祈るもので あります 黒百合之塔が今後ながく沖縄と石川を結ぶきずなとなりますことを願って止みません なおこの塔の建立にあたり沖縄市町村会並びに市町村議長会が格別の御厚情を寄せられました ことを特に付記して感謝の意を表します 昭和37年11月 7日 石川県黒百合之塔建設委員会  「しずたまの碑」 太平洋戦争で沖縄は祖国防衛の決戦場となり、その戦闘は熾烈を極めた。一家全員が戦禍で なくなった家は約380所帯、犠牲者は1500人余りに及んでいる。 沖縄県遺族連合会ではこれらの御霊の慰霊顕彰に深く心を砕いてきたが、昭和44年沖縄協会の 寄進を得て那覇市のくろしお会館内に建立したのが、しづたま(鎮魂)の碑である。 その後、同地域が都市計画によって整理されることになったため、昭和63年に現在地へ移設された。  しずたまの碑 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和44年6月(昭和63年移設) 合祀者数 1,500 柱 管理団体 (一財)沖縄県遺族連合会  慰霊の塔「しづたまの碑」の語らい 先の大戦に於いて、沖縄県は国土防衛決戦場として、未曽有の激烈な戦闘が展開されました。 その為に現地や外地で戦死した戦没者の留守家族も戦火の犠牲になりました。その一家 全滅家族は、約380世帯1,500余柱に及んでおります。 この塔「しづたまの碑」には、その方々の御霊をお祀りしてあります。本会は、一家を挙げて 祖国に殉じた悲壮な歴史的事実を後世に伝える為に、全滅家族の霊を永続的に慰霊顕彰し、 世界恒久平和希求への礎とすべく、昭和44年6月17日那覇市壷川292-2、くろしお会館敷地内に 建立しました。 ところが、その「しづたまの碑」が建立されている一帯は、那覇広域都市計画事業壷川土地区画 整理事業施行区内に設定されて、仮換地の指定処分を受け、移転を余儀なくされました。 そこで、ここ摩文仁ケ丘の霊域地に「しづたまの碑」を移築、建立したのであります。 昭和63年3年 財団法人 沖縄県遺族連合会  「安らかに」 主碑は「人をもって城となす」という鹿児島の古い言葉のとおり何の飾りもない質実剛健の気風を具現している。高千穂峰の霊石を埋めることで、「安らかに」と祈る気持ちも表している。 正面後ろの副碑は、碑を割ってつないだ形をしている。戦争の惨禍によってお互いがずたずたに切り離されてしまったが、肉親や故郷を渇望しつつ沖縄で散りはてられた人々と私たちの間には断つことのできない永遠の「きずな」があることを意味している。  「安らかに(鹿児島県)」 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和39年11月21日 敷地面積 506㎡ 合祀者数 2,582柱(沖縄戦戦没者) 管理団体 鹿児島県  御案内 沖縄戦没者鹿児島県慰霊塔「安らかに」は太平洋戦争末期、沖縄決戦に散華した南西諸島防衛 第32軍司令官牛島満大将以下、郷党の軍人軍属ら2,582 柱の御霊を慰霊するため、昭和39年 11月21日、県民から寄せられた浄財と県、市町村の助成金をもって沖縄戦没鹿児島県慰霊塔 建立期成会により建立されました「安らかに」は、芸術院会員中村晋也氏の作になり、苛烈な 戦争に身命を捧げた戦没者と郷里との永遠のきずなを刻み、平和への祈りを訪れる人に訴えて います。 摩文仁城本丸石垣を背に紺碧の大海原を望むこの地を、以来、鹿児島霊園と称し、昭和47年には 慰霊塔及び土地( 現在506.10㎡) 全てを鹿児島県が承継し今日に至っています。 この間、昭和52年、58年の二回にわたり保全に必要な補修を行ったものの、建立以来既に 26星霜を経て老朽著しく、時恰も太平洋戦争開戦から満50年の節目の年にあたり、霊園の 全面的な改修を実施致しました。 ここに、平和への誓い新たに、祖国の繁栄と世界平和の尊い礎となられた御霊の永遠に 安らかなるを、県民の皆様方とともに願ってやみません。 平成 3年 1月 7日  「ダバオ之塔」 太平洋戦争中、フィリピン・ミンダナオ島ダバオにおいて戦没したりダバオ開拓途上犠牲に なったりした同胞2万余柱の御霊に対し、限りなき思慕の情を寄せ供養するため、全国の ダバオ関係者によって建立された。  ダバオ之塔 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和47年3月28日 合祀者数 20,000余柱 管理団体 ダバオ会  「義烈空挺隊の碑」 「義烈」の文字は奥山隊長の筆跡 碑石は義烈空挺隊発進の地 熊本縣金峰山の産 昭和51年5月24日 全日本空挺同志会建立  義烈空挺隊の碑 所在地 糸満市摩文仁 設置 1976(昭和51)年5月 設置者 全日本空挺同志会  義烈空挺隊讃 秋 ソレ昭和20年 5月24日夜、敗色既に濃キ沖縄戦場読谷飛行場ニ突如強行着陸セシ数機ノ 爆撃機アリ 該機ヨリ躍リ出タル決死ノ 将兵ハ飛行場ニ在リシ多数ノ敵機オヨビ燃料弾薬ヲ 爆砕シ混乱ノ巷ト化セシメタリ 為ニ飛行場ノ機能喪失スルコト3日間ニ及ビソノ間我ガ 航空特攻機ハ敵艦船ニ対シ至大ノ戦果ヲ収ムルヲ得タリコレ我ガ挺進第一連隊ヨリ選出 セラレタル義烈空挺隊及ビ第三飛行隊ノ壮挙ニシテ両隊将兵113 名全員ココニ悠久の大義ニ 殉ゼリ 後ニ續ク者ヲ信ジ日本民族守護ノ礎石トナリシ将兵ノ霊ニ我等何ヲモッテ応ゼンと スルヤ 昭和51年 5月24日 全日本空挺同志会  まだまだ、訪ねたい場所が残っていたが、急ぎ足で旅友の待つ駐車場に 戻ったのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.12.16 10:59:10

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|