|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「唐澤山城跡」の「本丸」を後にして石段を下り、社務所手前の小路を左・北方向に進む。

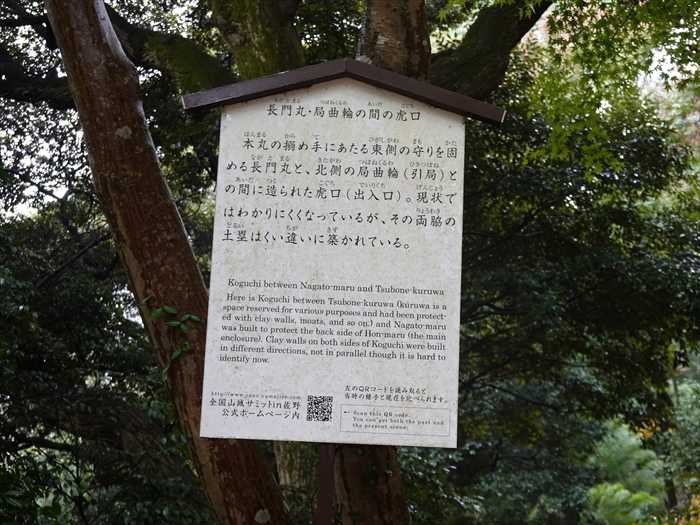

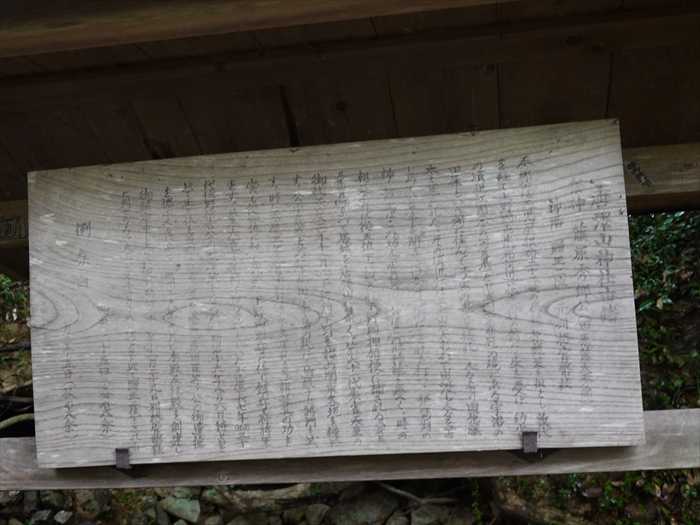

「車井戸」はここ。  前方にあったのが「車井戸」。  「車井戸 深さ25 m余ともいわれ、本丸下に位置していることからも、城内の重要な水であった。 掘り井戸から水を汲(く)みあげるのに車(滑車)を使うことによって名づけられた井戸で、別名「がんがん井戸」ともいう。 釣瓶(つるべ)井戸の一種。 本丸下に位置し茶の湯に使用された井戸で、龍宮迄つづくとも言われている と。  金網の蓋越しに「車井戸」の中を覗いて。  更に落ち葉の中を進む。  この辺の黄葉もエピローグへ。  「長門丸」に向かって進む。  「長門丸・局曲輪の間の虎口 本丸の搦め手にあたる東側の守りを固める長門丸と、北側の局曲輪(つぼねくるわ) (引局(ひきつぼね))との間に造られた虎ロ(出人口)。現状ではわかりにくくなっているが、 その両脇の土塁はくい違いに築かれている。」  「弓削長門」が直番したとされ、城で使用する薬草などを育てていた事から「お花畑」 とも呼ばれていると。 左手奥には弓道の練習場があった。  左手が「中の丸」。前方に見えて来たのが「金の丸」。  「⬅お花畑 金の丸➡ 東・北・西には上塁をめぐらしてあり、 宝蔵のあったところから金の丸と 東側には堀、西側には井戸に通ずる堀底道と 呼ばれています。 東・西南には堀、 思われるものがあります 東側には土塁が現在も残っています。 城に於いて使用される薬草等を作た事から 東側堀は、昭和38年青年の家建設の際 お花畑と呼ばれています」。 埋められました。  更に進むと前方に「杉曲輪」。  落ち葉で敷き詰められた「杉曲輪」。 この場所に、以前は唐沢青年自然の家があったが、平成19年3月に閉館し整地されていると。 何もない空き地となっていたが、北側の一部で開口する土塁跡が残っていた。  「杉曲輪から見た平城(ひらじょう) 杉曲輪は本丸の東側に連なる曲輪の一つで、かつては御仏殿があったとされる。 曲輪の東側には土塁や虎口(出入口)が残り、また、東隣りの平とや丸(北の丸)や 西隣りの平城(宝蔵曲輪)とはそれぞれ堀切で区切られている。」  更に前方に進むと「関東ふれあいの道 京路戸峠」へ。  振り返ると「金の丸」に建つ「金の丸ロッジ」の屋根が見えた。  「二重の堀切」案内板。  「二重の堀切 平とや丸(北の丸)の北東側に連続して備えられたニ重の堀切て、北や南の 急斜面にまで延びて竪堀状に落らている。本丸を中心とする城郭の主郭部と、 北東に位置す鳩の峰方面を大きく分断している。」 「鳩の峰」方面と「北城」以南を分断する大規模な堀切跡。  「二重の堀切」の北側を見る。  「二重の堀切」の南側を見る。  ここを進むと「関東ふれあいの道 京路戸峠」へ。 ここまでとし、引き返す。  ここが「北城」。 平鳥屋丸ともいい、北側と南側に低い土塁が認められます。 大沢方面から登山道が西側に接続しています。  「金の丸」。 別名「平城」とも呼ばれ当時金蔵があった場所で、現在では「金の丸ロッジ」として 唐沢子供会が使用しているが土塁等も残っていた。。  さらに引き返して、「大手道」を下って行った。  奉納幟には「舟木一夫」と。ベテラン歌手の舟木一夫であろうか? この地の出身ではなさそうだが、経緯は?  「唐澤山神社 由緒」案内板。  「唐澤山神社 由緒 祭神 藤原秀郷公(田原藤太秀郷) 神階 贈正二位 元別格官弊社 秀郷公は天児屋根命二十二世の孫藤原鎌足を祖とし、数代を経て上野国邑楽郡河辺荘赤岩の館 にて生を受け 幼少の頃近江國(今の滋賀県)と山城國(京都府)の境にある宇治の田原という 所に住んで弓馬の器量優れ 人々より田原藤太と慕われた。その頃近江は三上山に大むかで 出没し人々を苦しめている事を聞き得意の弓術にてこれを打つ、琵琶湖の 神・龍王はこの功を 賞賛し公はこの時神縁を受く。時の朝廷よりは従五位下に叙され下野國押領使に補される (延長 五年四月 927)よって居城を唐澤山に築く。第六十一代朱雀天皇の御代天慶二年 十二月(940)平将門下野を始め関東各地を侵略 す。公平貞盛と共に下総國・幸島の北にて 迎撃し将門を滅す。時に天慶三年二月十四日(世に之を天慶の乱と云う)朝廷其の功を賞し 従四位に叙し、武蔵・下野両國守に任じ鎮守府将軍とす。以来六百七十年間子孫善政をしいたが 慶長七年(1602)三十代佐野信吉公の時廃城となった。明治十六年八月六日特旨を 以て 正三位を追贈されるに及び後裔一族旧臣等、公の御遺徳を偲ぶ人々により明治十六年九月に 本殿及拝殿を創建し 御鎮座申し上げた。更に明治二十三年十一月二十九日別格官幣社に 列せられる。大正七年十一月十八日特旨を以て贈正二位とされる。 例祭日 四月二十五日(春の大祭) 十月二十五日(秋の大祭)」  さらに「大手道」を下る。  「大手道 くい違い虎口(出入口)から続く神社の参道が、かつての大手道にあたると考えられる。 この道筋は、手前の三つ目堀を過ぎて、奥の二つ目堀の直前で左手へ鋭角に折れて 急な坂道となり、ニの丸の虎口に至る。」  「さくらの馬場 昔 武士が馬を訓練した所でさくらが多いところからこの名がある。」  桜の馬場には芭蕉の句碑があった。 「初さくら 折しも今日は よい日なり」 貞亨5年(1688年)春、『笈の小文』の旅の途中、伊賀上野の薬師寺月次初会で詠まれた句。  さらに「大手道」を下る。  「西城」にある住宅の庭は「水琴窟」の場所までで、その先は立入禁止となっていた。  「蓬莱矢廟」を訪ねることとする。 「避来矢廟」は「避来矢山」の頂上にあり、「唐沢山」に功績のあった人を祀っているのだと。  右手に見えたのが「四つ目堀」。   「蓬莱矢山(ひらいしやま)」への坂道を進む。  正面に見えて来たのが比較的小さな「社」。 頂上は東西約26m、南北約33mの削った平地になっていて、 露垂根大明神、盛綱築城後避来矢権現を祀っていた。  「社」に近づいて。 「盛綱」は佐野家の当主で、「唐沢山城」を整備した人物だと。 「避来矢(ひらいし)」とはなかなか読めないが、「百足(むかで)退治」で有名な 「佐野氏」の先祖、「藤原秀郷」(「俵藤太」)が三上山の大百足を退治した際に、竜神から 贈られた大鎧の名だと。 これを身に付けていると矢に当たらなかったとか。 実は江戸時代まで本物と言われる鎧が残っていたようだ。 火災にあったのだが、現在も一部が残されているとのこと。  「蓬莱矢山霊廟」案内板。 「唐澤山神社の創建以来、功績のあった方々をお祀りしています。 秀郷公が百足を退治した時に、龍神様より贈られた鎧 (避来矢の鎧) の銘に由来している。」  この後、祭事が行われるようであった。  太鼓も準備されていた。  そして「避来矢廟」を後にして、来た小路を下って行った。  この辺りの紅葉はピークを迎えていた。  斜面は糸杉?の枯れ葉に覆われて。  そして紅葉に囲まれた「大炊の井」を見下ろす。  井戸の水面に映る紅葉も時間によって見事なのでろうが。  そしてレストハウス「蔵屋敷」まで戻り、車に乗り込んだのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.01.05 17:01:45

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|