|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

そして「本堂」の手前の部屋にも「地獄変相十王図」の拡大絵図がガラスケースに収納され

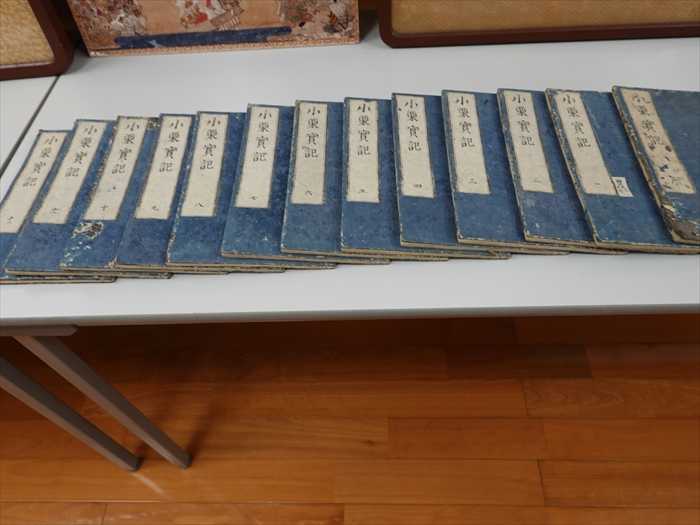

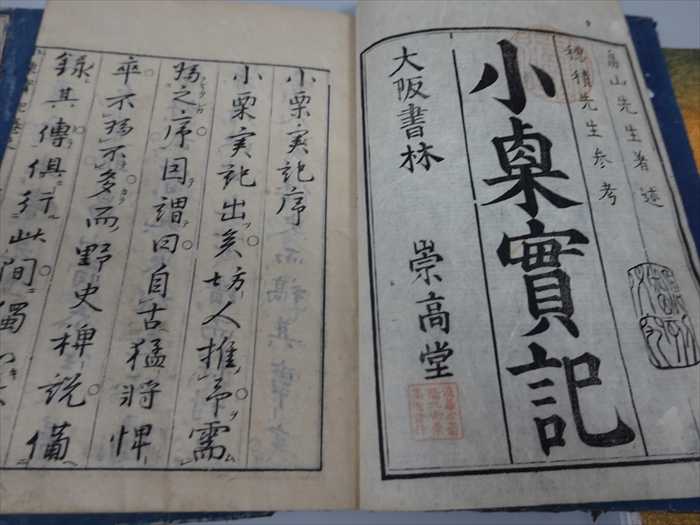

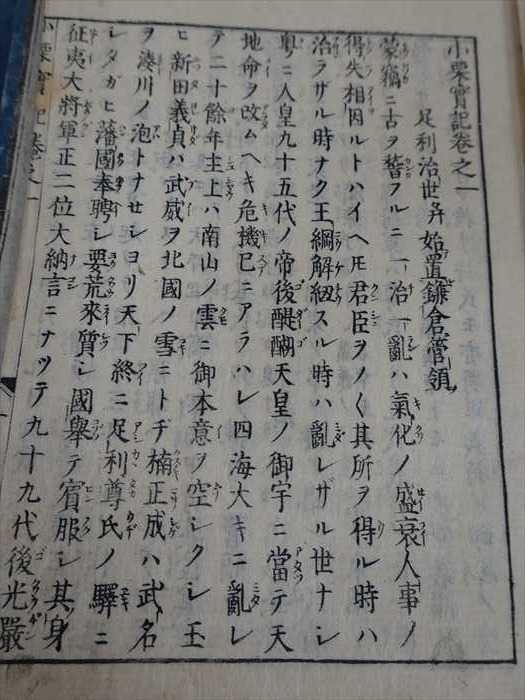

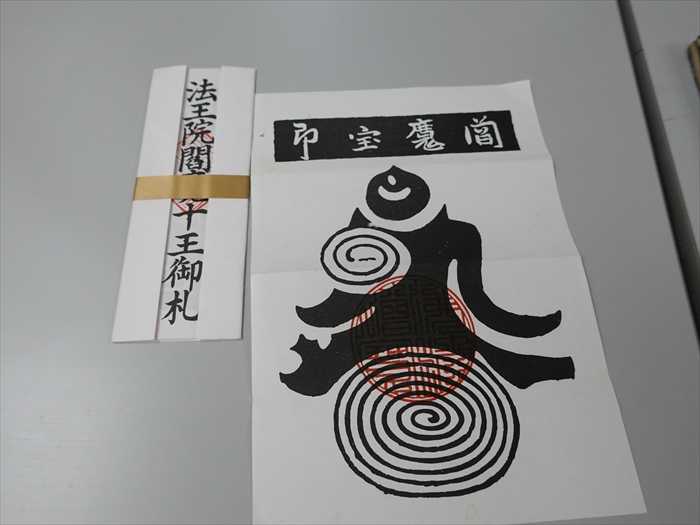

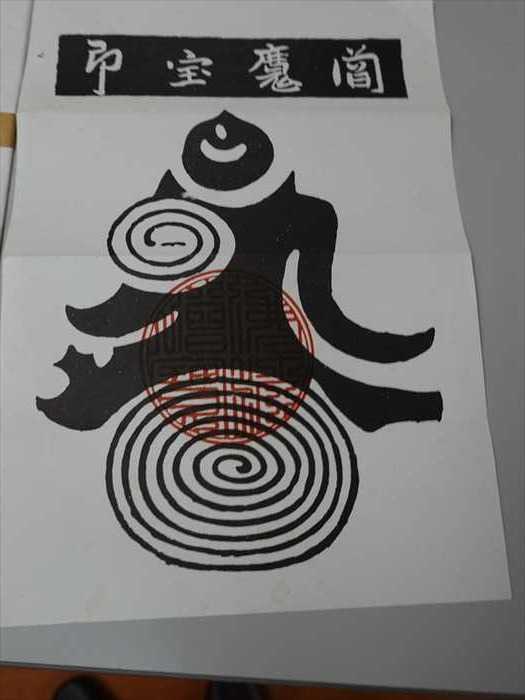

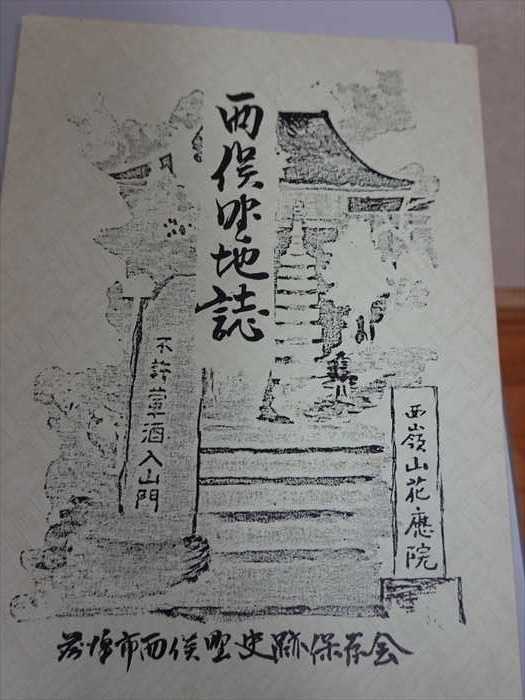

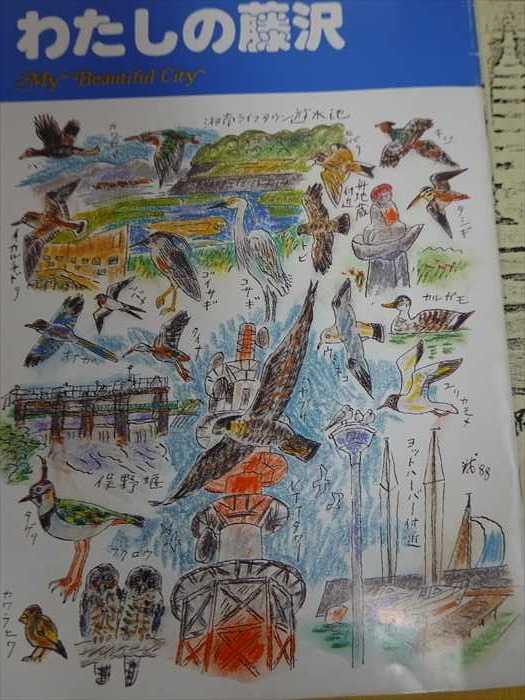

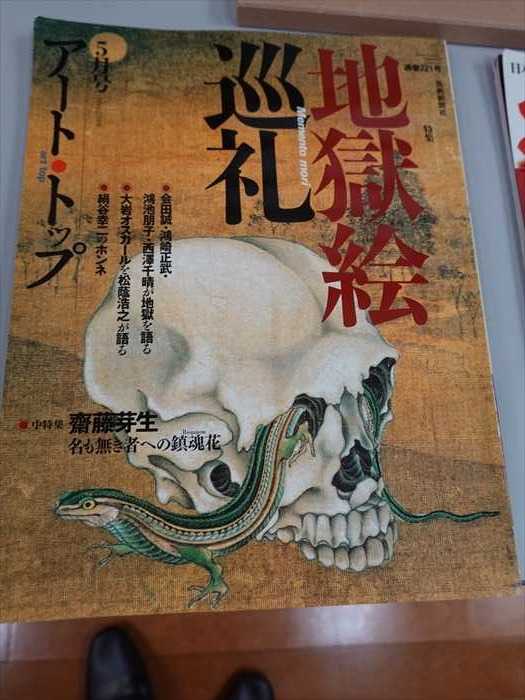

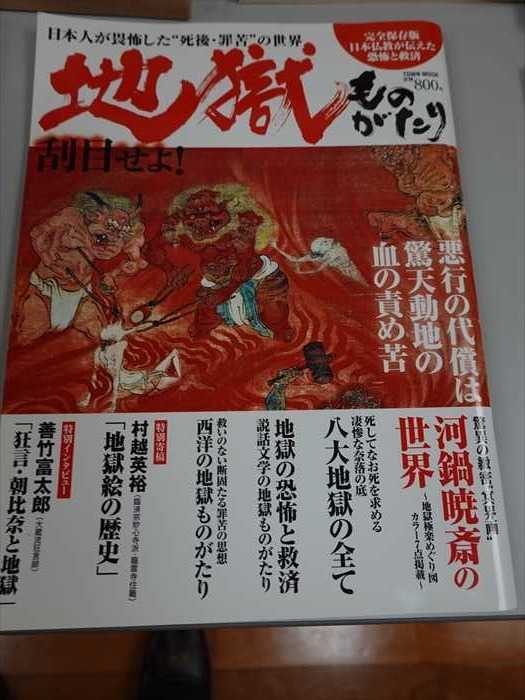

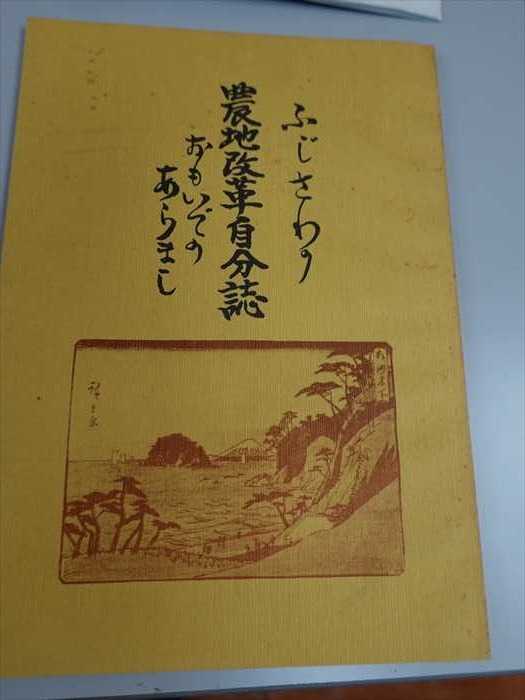

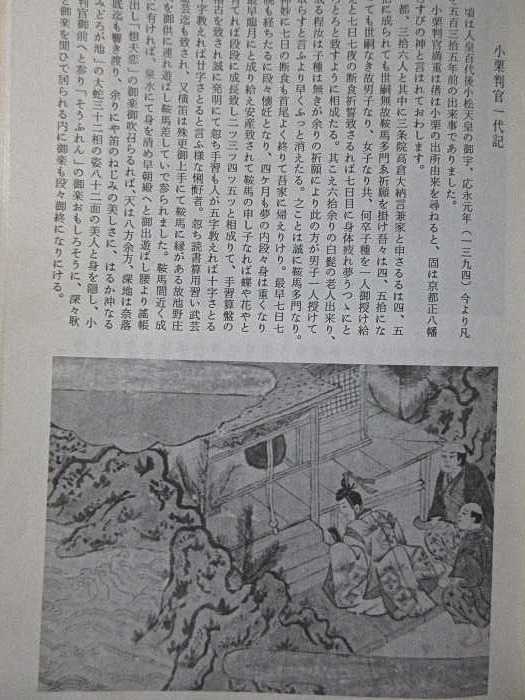

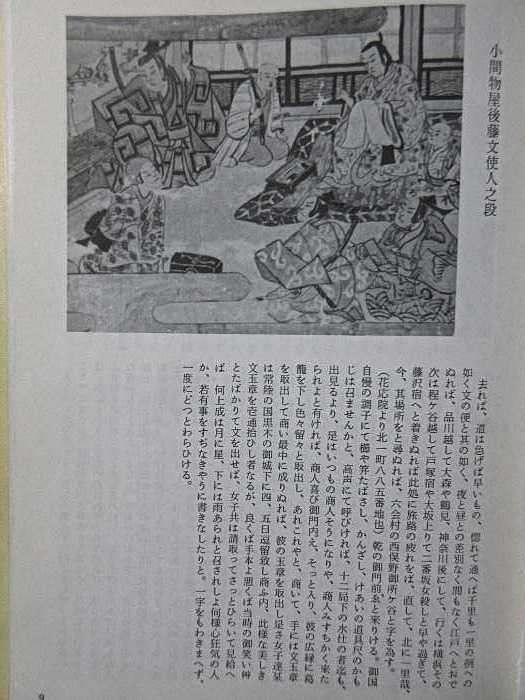

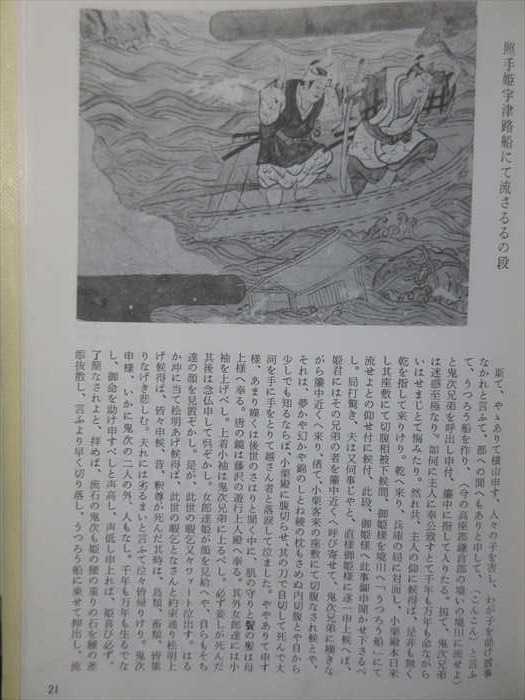

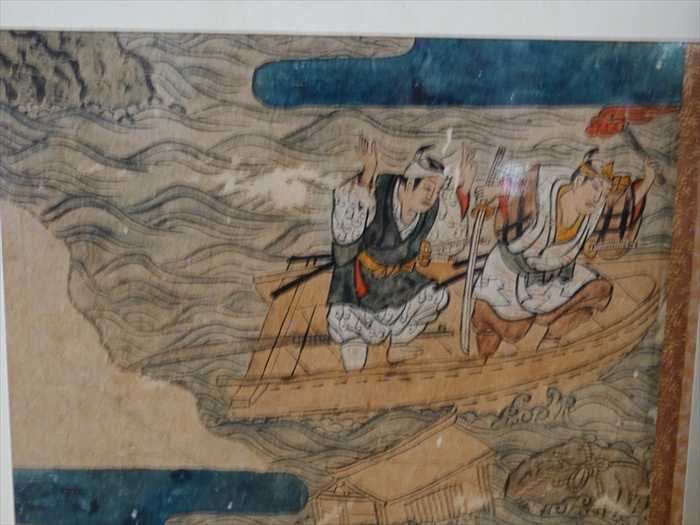

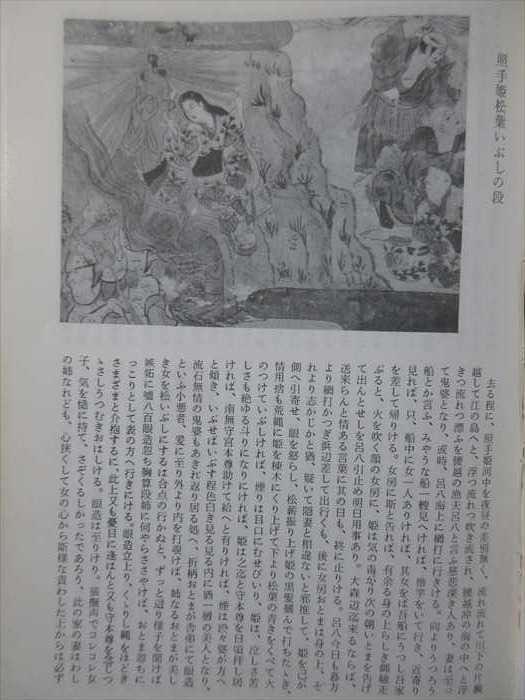

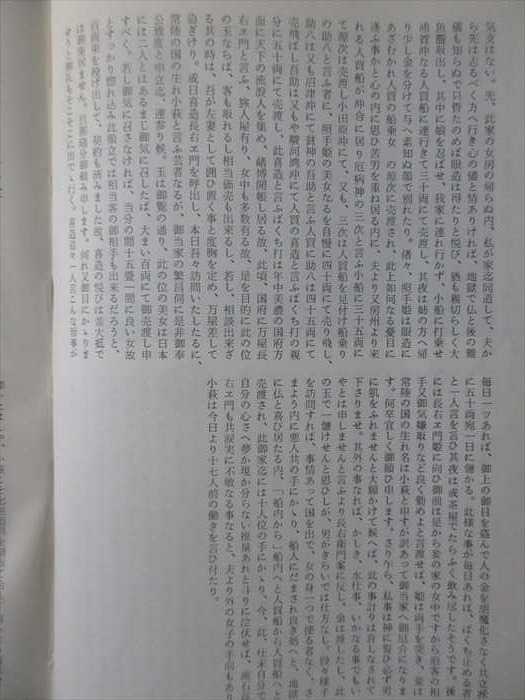

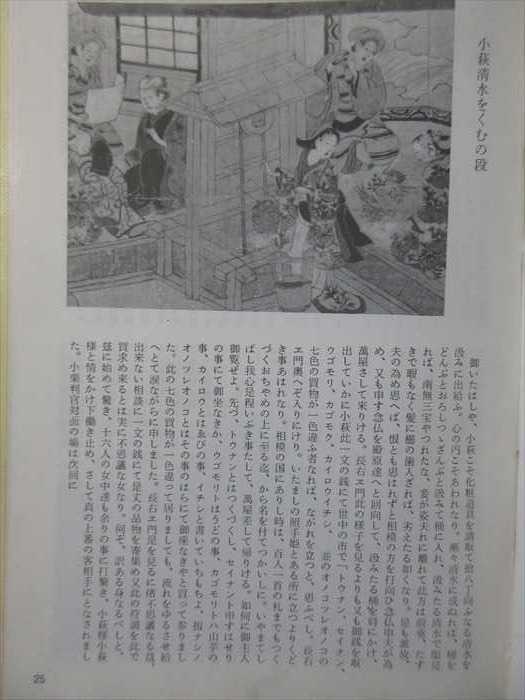

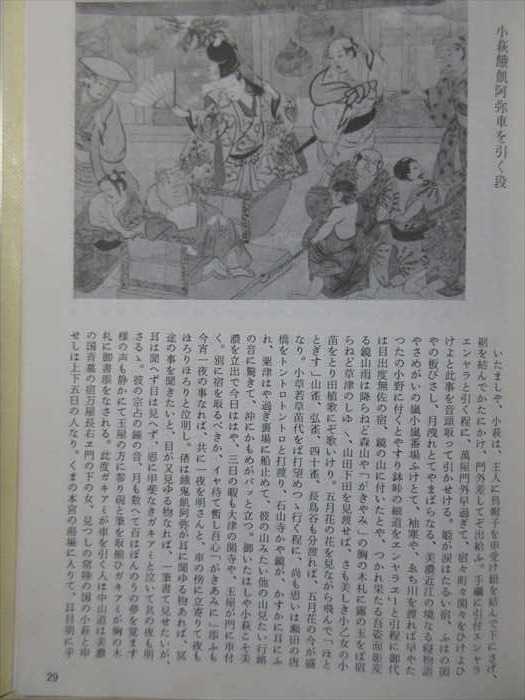

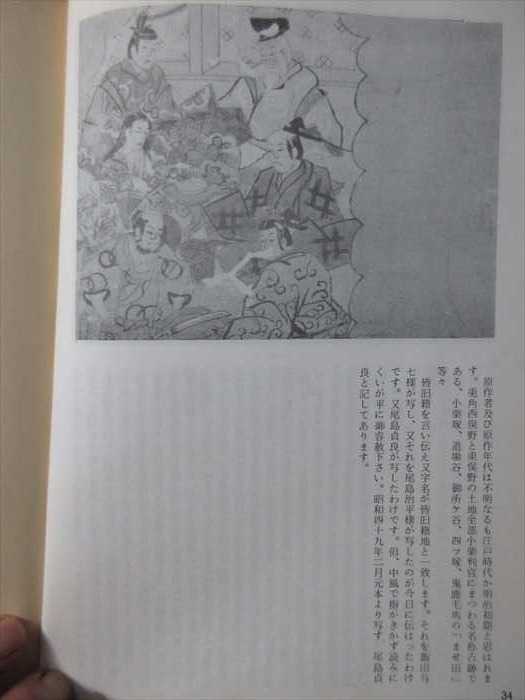

並んでいた。  「閻魔大王裁きの場図」は更に一段と大きく。  そしてこちらが「小栗實記」十二巻。  開いてみると・・・。 「小栗實記」は奥付によれば一七三五年 、つまり「享保二十乙卯歳五月吉祥日」の刊 。 作者については内題には 「畠山先生著述 / 穂積先生参考」とあり 、奥付には 「伏見畠山先生泰全著述 / 摂州穂積先生以貫参考 」とあって 、内題奥付は一致している。 全十二巻十二冊の藍色表紙の大本で 、近世小説史上では 、「読本様式成立に先立つ読本前史の 一部を占める」〈 仮作軍記 〉と呼ばれるジャンルに属するとされている。  「小栗實記巻之一」。  「法王院閻魔十王御札」、「閻魔宝印」。  「閻魔宝印」に近づいて。 「この世の幸せ、あの世の極楽」を約束する「極楽往生の通行手形」 閻魔大王から授かった御宝印。  様々な参考図書が展示されていた。  「西俣野地誌」。  「西俣野地誌」の編集後記には、私の姉の義父の名も記されていた。  「わたしの藤沢」。  「地獄絵巡礼」。  「地獄ものがたり」。  「地獄ものがたり」には、ここ「花応院」の「地獄変相十王図」が紹介されていた。  「ふじさわの農地改革自分誌 おもいでのあらまし」。  そして 「小栗判官一代記 附地獄変相十王図絵解き 藤沢市俣野史跡保存会」。 「俣野史跡保存会」が纏めたこの書を、後日、ゆっくり熟読したいと思い、 「小栗判官一代記」の主要部のみ転記しました。  「小栗判官一代記 頃は人皇百代後小松天皇の御宇、応永元年(一三九四)今より凡そ五百三拾五年前の出来事で ありました。 小栗判官満重は偖(さて)は小栗の出所由来を尋ねると、固は京都正八幡むすびの神と言はれて おわします。 都、三拾六人と其中に三条院高倉大納言兼家と申さるるは四、五拾に成られても世嗣無故 鞍馬多門ゑ祈願を掛け吾々は四、五拾になっても世嗣なき故男子なり、女子なり共、何卒 子種を一人御授け給えと七日七夜の断食祈誓致さるれば七日目に身体疲れ夢うつゝにと ろとろと致すように相成たる。其こえ六拾余りの白髭の老人出来り、成る程汝は子種無きが 余りの祈願により此の方が男子一人授けて取らすと言ふより早くふっと消えたる。之ことは 誠に鞍馬多門なり。神妙に七日の断食も首尾よく終りて吾家に帰えりけり。最早七日七晩も 経ちたるに段々懐妊となり、四ヶ月も夢の内段々身は重くなり最早臨月にと成り給え 安産致されて鞍馬の申し子なれば蝶や花やと育てれば段段に成長致し二ッ三ッ四ッ五ッと 相成りて、手習算盤の稽古を致され誠に発明にて忽ち手習も人が五字教えれば十字さとる 十字教えれば廿字さとると言ふ様な悧巧者。忽ち読書算用習い武芸遊芸迄も致され、又横笛は 殊更御上手にて鞍馬に縁がある故池野庄司を御供に連れ遊ばし鞍馬差していで参られました。 鞍馬間近く成所に有ければ、泉水にて身を清め早朝殿へと御出遊ばし腰より謠帳抜出し「想夫恋」 の御楽御吹召らるれば、天は八方余方、深地は奈落の底迄響き渡り、余りにや笛のねじみの 美しさに、はるか沖なる「みどろが池」の大蛇三十二相の姿八十二面の美人と身を隠し、 小栗判官御前へと参り「そうふれん」の御楽おもしろそうに、深々耿々と御楽を聞ひで居られる 内に御楽も段々御終になりにける。」 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【この出来事は、人皇百代後の小松天皇の御代、応永元年(1394年)から約535年前の 子どもの出来ないことを嘆いて、鞍馬山にお参りして授かったのが、幼名・有若。出来事です。小栗判官満重は、小栗という場所の起源について尋ねられたとき、それは京都の 正八幡むすびの神であると言われています。 都には36人の人々がおり、その中には三条院高倉大納言兼家という名前の人物も含まれて いました。しかし、彼らは子供を持たず、世継ぎがいなかったため、鞍馬多門に祈願を 掛けました。 彼らは40歳以上になっても子供がいなかったのです。世継ぎが欲しい男女が一生懸命に祈り、 7日7晩の断食を行いました。そして、7日目に、疲れた身体とともに夢に現れました。 夢の中に現れたのは60歳以上の白髪の老人で、彼は「あなたたちは世継ぎが欲しいが、私が 男の子を授ける」と言いました。その言葉を聞くと、老人は突然消えてしまいました。この老人 こそが、鞍馬多門の神でした。神秘的な7日間の断食が成功裡に終了し、彼らは家に帰りました。 やがて、7日7晩が経ち、段々と妊娠が始まり、4ヶ月後には出産が近づいていました。 安全に出産し、鞍馬の神の子供が生まれました。 その子供は成長し、数年後には算盤を使った計算を習得しました。数字の教えを受けると、瞬時に 理解しました。読書や算術、武道にも熱心に取り組み、特に横笛は非常に上手で、鞍馬の庄司と いう名の音楽家を従えて楽しんでいました。 鞍馬に近い場所に住んでいた彼は、泉で身を清め、早朝に殿へと向かい、謡帳を取り出し 「想夫恋」という曲を演奏しました。その美しい笛の音に魅了され、遠くの「みどろが池」に 住む大蛇や美女たちが現れ、小栗判官の前に現れました。そして、楽しそうに演奏を聴いて いましたが、段々と音楽が終わっていきました】 【要訳 そもそもこの物語の発端は、京の都におわします二条大納言兼家様。 頭脳明晰、成績優秀、すくすくと成人したのが小栗判官。

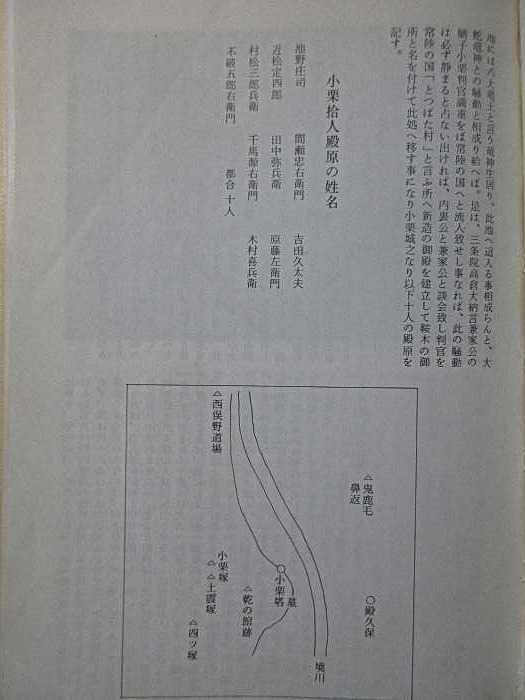

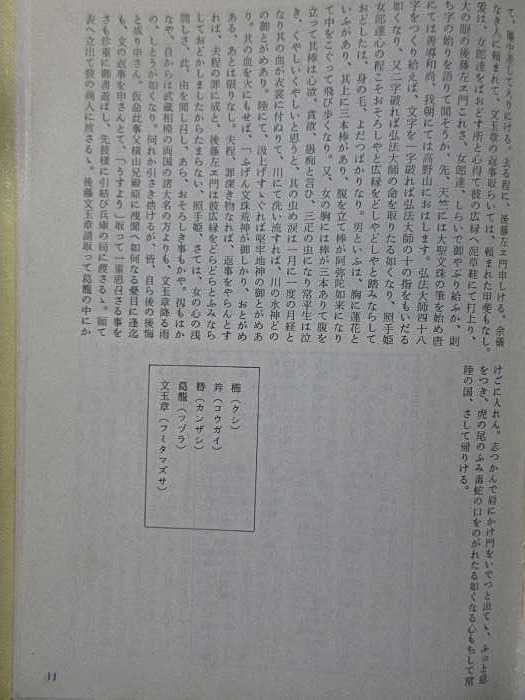

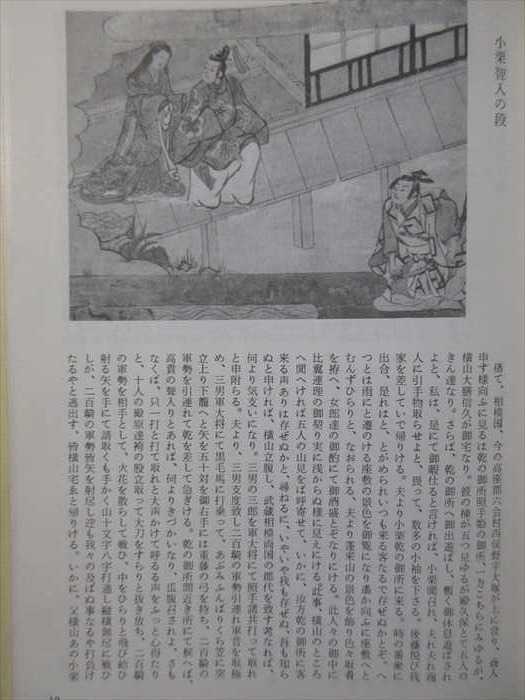

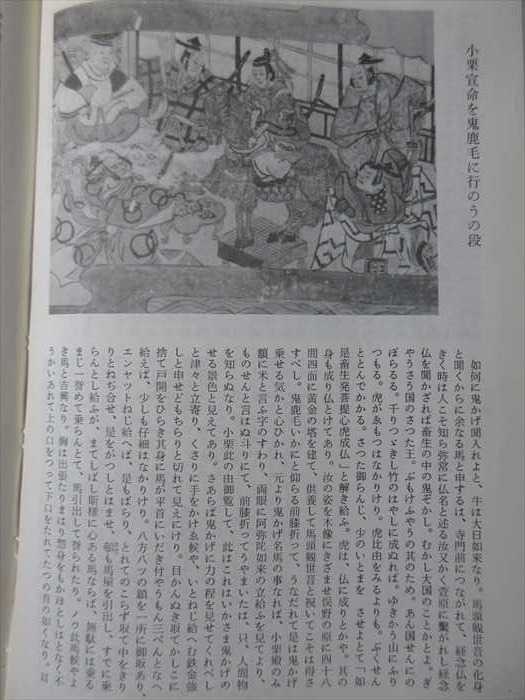

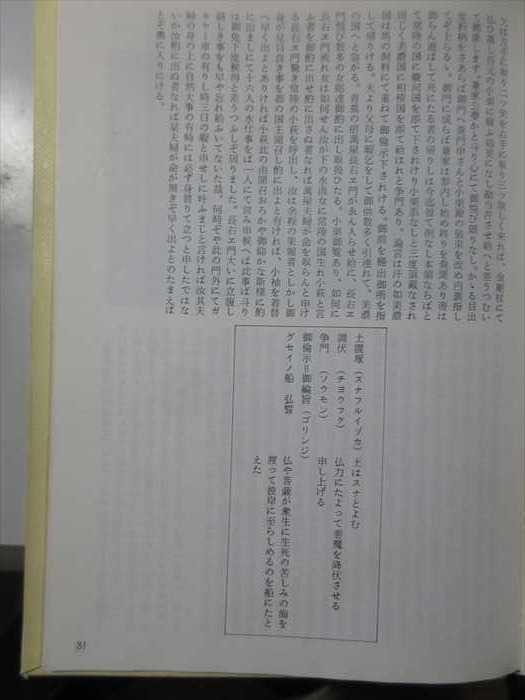

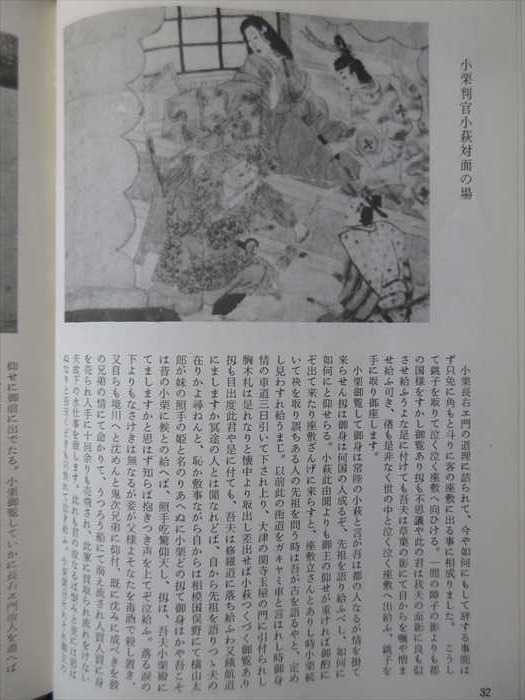

ところがこの小栗、気に入る女がおらぬと嫁を嫌って独身を通しております。 あるとき、鞍馬に詣でる途中、一興にと横笛を吹いていたところ、近くの「深泥(みぞろ)ヶ池」 にすむ大蛇、その音(ね)に聞き惚れ、美女に変身し小栗判官前へと】。  花應院本堂の「小栗判官照手姫縁起絵巻」より。 以下、カラー写真は上に同じ。 鞍馬山にお参りする小栗の姿。  「小栗大蛇の密通の段 偖も、大蛇小栗判官公の御前へと参り恥かしき事乍ら私ははるか田舎の下拙に候が何と わたくしを貴公の傍へ二日なり三日なり御かくまい下さるまいかと申し込まれれば、小栗若し 若し時に御心を掛られて汝左様迄に申すならばニ日三日かくまい置くべし、然れども其の夜半 頃には我宅へと忍び込れと仰せられて小栗公直様吾家へ帰へりました。すると夜の夜半頃には みどろが池の大蛇其の寝間へと忍び込み初夜の逢瀬が縁のはじめ二日が三日が十日廿日一年が ニ年と成りまたまたかくまい置きたるに三年目に成りました。その内に其の姫様が懐妊に成り 安産致すには元の大蛇の正体をあらわせねば成難し。「みどろが池も三年も住かを致さぬ事 なれば、よしや菰泓の原と成り果て身を隠す処も無き故。大蛇つぼねへとあばれ出し、是より 近所に池があるなれば見て参れとありければ、是より近所と申するに、南面して「しんせん淵」 と言ふ池が御座居ます。之れ入させて首尾能く安産いたせ給へと言ければ、又之の 「志んせんが池」には八大竜王と言ふ竜神御座候故池に人る事のならん如何に大蛇汝人間と 一度契をむすびたれば仏道の身なれば此の池へ這入る事は相ならんとすると、大蛇後へ引く時は 安産する事出来ず。其処で大蛇と電神との騒動と成り給えば七日七夜は其間大暴風雨大雷電が 興りけり。内裏の御殿も崩る斗りとなり給へば、内裏公でも是は何事ぞやと表て三門には公家 大納言を立て給えば、是は何事か易者を呼んで占わせよと有りければ畏て候と、其れより易者を 召して是は何事か一々次第に占えとありければ、奥の一間に七五三を張り、巻物取り出し三法を 置き一々次第に是は、三条院高倉大納言兼家公の御嫡子小栗判官満重公此度「みどろが池」の 大蛇と契りを込め大蛇懐妊いたすには元の大蛇と正躰を現せねば成難しと「みどろが池」の 大蛇三年も住家致さねば葦菰泓の原となった故、我身を隠す所も無き故に「志んぜんが淵」の 池へ飛び込みければ、池には八大竜王と言う竜神生居り、此池へ這入る事相成らんと、大蛇竜神 騒動と相成り給えば。是は、三条院高倉大納言兼家公の嫡子小栗判官満重をば常陸の国へと流人 致せし事なれば、此の騒動は必ず静まると占ない出ければ、内裏公と談会致し判官を常陸の国 「とつぱた村」と言ふ所へ新造の御殿を建立して鞍木の御所と名を付けて此処へ移す事になり 小栗城之なり以下十人の殿原を記す。 小栗拾人殿原の姓名 池野庄司 間瀬忠右衛門 吉田久太夫 近松定四郎 田中弥兵衛 原藤左衛門 村松三郎兵衛 千馬源右衛門 木村喜兵衛 不破五郎右衛門 都合十人」 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【この物語によれば、大蛇と小栗判官の間に何度も逢瀬があり、最終的に大蛇は懐妊 しました。しかし、安産するためには大蛇の正体を明らかにする必要があり、それを 達成するためにいくつかの出来事が起こりました。 最初に、大蛇と小栗判官は三年間「みどろが池」と呼ばれる場所で暮らしました。 しかし、この期間が終了すると、大蛇の正体を明かさなければならなくなりました。 彼らは「志んせんが池」と呼ばれる別の池に行きましたが、この池には竜神が住んでおり、 大蛇と人間が契約を結ぶことはできませんでした。その結果、大蛇と竜神の騒動が勃発し、 大暴風雨や雷電が発生しました。この騒動は非常に深刻で、内裏の御殿が崩れ、公家たちも 占いを試みました。 易者を呼び寄せて占ってもらった結果、小栗判官満重が大蛇と契約を結ばなければ騒動は 収まらないことが分かりました。そこで、彼は流人として常陸の国に追放されることに なり、その際、新たな御殿を建てて「鞍木の御所」と名付け、その地に移住しました。 この騒動の結末について、物語は以下の十人の殿原(小栗拾人殿原)の名前を記して 終わっています。 小栗拾人殿原の姓名 池野庄司 間瀬忠右衛門 吉田久太夫 近松定四郎 田中弥兵衛 原藤左衛門 村松三郎兵衛 千馬源右衛門 木村喜兵衛 不破五郎右衛門 都合十人】 【要訳 美女に変身した大蛇は、小栗に、貴公の傍へ二日なり三日なり御かくまい下さるまいかと 申し込み快諾される。二条の屋敷に入った大蛇であるが、夜な夜な通い、契りをこめているとの 噂は直ぐにひろまってしまった。 その為、父の三条院高倉大納言兼家公は小栗判官満重を常陸の国への流人としたのであった。 そこで官職を与えられ、判官(はんがん)となったのだ。】   横笛を吹く小栗。  「小間物屋後藤文使人之段 去れば、道は急げば早いもの、惚れて通へば千里も一里の例への如く文の便と其の如く、夜と昼 との差別なく間もなく江戸へとおでぬれば、品川越して大森や鶴見、神奈川後にして、行くは 横浜その次は程ヶ谷越して戸塚宿や大坂上りて二番坂女殺しと早や過ぎて、藤沢宿へと着きぬれば 此処に旅路の疲れをば、直して、北に一里哉、今、其場所をと尋ぬれば、六会村の西俣野 御所ヶ谷と字を為す。(花応院より北一町八八五番地也)乾の御門前ゑと来りける。御国自慢の調子 にて櫛や笄たばさし、かんざし、けあいの道具尺のかもじは召ませんかと、高声にて呼びければ、 十ニ局下の水仕の者迄も、出見るより、是はいつもの商人そうになりや、商人みすちかく来たられ よと有ければ、商人喜び御門内え、そっと入り、彼の広縁に籠を下し色々留々と取出し、あれこれ やと、商いて、手には文玉章を取出して商い最中に成りぬれば、彼の玉章を取出し是さ女子達某は 常陸の国黒木の御城下に四、五日逗留致し商ふ内、此様な美しき文玉章を壱通拾ひし者なるが、 良くば手本よ悪くば当時の御笑い艸とたばかりて文を出せば、女子共は請取ってさっとひらいて 見給へば、何上成は月に星、下には雨あられと召されしょ何様心狂気の人か、若有事をすぢなき やうに書きなしたりと。一字をもわきまへず、一度にどっとわらひける。」 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【旅路に急ぐ者は道を急げば早いものであり、恋に燃える者は通れば距離は関係ない。夜と昼の 違いもなく、ほどなく江戸に到着した。品川を過ぎ、大森、鶴見、そして神奈川を通り過ぎ、 横浜に行く。その後、程ヶ谷を越え、戸塚宿や大坂に至り、急いでいた。そして、藤沢宿に着いた。 ここで旅の疲れを癒すために立ち寄り、一息ついた。 その後、北へ進むと、一里もない距離に六会村の西俣野御所ヶ谷という場所があることが わかった。 その場所に向かい、花応院から北へ一町八八五番地に到着した。乾の御門前に立つと、地元の 自慢の商人たちが、櫛、笄、かんざし、そして長さが尺のかもじなどを売りつけようと高らかに 呼びかけてきた。商人たちはいつものように態度を崩さず、商売をしていました。商人たちが 近づいてきたら、商人は喜んで御門に入り、そっと籠を下ろし、さまざまな商品を取り出し、 商談を始めました。そして、手には文玉章(文字の彫られた玉飾り)を取り出し、商談の最中に なりました。 その文玉章には、以前常陸の国の黒木の町で見つけた美しい文が刻まれており、主人公はそれを 商人に見せました。文玉章の文には、「上には月、下には雨あられ」という詩が書かれて いました。 この詩に笑いが込められており、主人公と女性たちは大笑いしました。商人たちも爆笑し、 その一瞬を楽しんだのでした。】 【要訳 さてそこへ、化粧品や薬をセールスして歩く小間物商人、後藤左衛門が訪ねてまいります。 彼が、評判の美人の話をすると、小栗は、その姿を目にしていないのに一目惚れ。 その美人こそ、武蔵・相模(現・神奈川県)の国の郡代、横山大膳の娘、照手姫。 後藤左衛門は橋渡しとなって、小栗のラブレターを姫に届けます。】  文玉章(手紙)をしたためる小栗判官の姿。  「照手姫文玉章読むの段 去る程に照手姫七重八重なる簾みすの内よりしずとお出給い、こりやこりや女子達何か面白き ありて笑ふや、其様な面白事あらば、姫にも語り心を慰め給はれやとありければ、承り美文玉章を 女より照手姫請取て先上書を誉め給い、此文玉章ばかりは只成らぬ人の書かれしと見たけるなり。 筆勢のけだかさよ、墨付の見事さよ、御主は誰とも知らぬ共筆にて人の迷ふとは、此処の仮令を 申すなり。如何に女子達、それ百勇達しても一勇とても知らざれば人と争ふ事なかれ。 其の達には読まいぞ、自ら読んで聞かすべし、此の文は文読声あるべきか、伊勢物語に事寄せて、 さも珍重に此文を大和詞で読むべきか、あら面白きこの読み様。先づ、一番の筆立には峰に 立つ鹿の薄紅葉、ね笹にあられと召されしは是をくだいて読もうなら先立処のたとへおば、秋の鹿 にはあらね共簾声かぬると是を読む。薄紅葉の仮令をば色に出すなと是を読む。ねざさにあられと 召されしは花のたもとが、さわれば落るとこれをよむ。先ず二番の筆立には池のまこもと 召されしは、是をくだいてよむなれば、引手になびくと是を読む。先ず、三番の筆立には尺長帯と 書かれしは、初恋が国を隔てゝあればとて一期に一度めぐりあい結び合はんとこれを読む。先ず、 四番の筆立には弦無き弓に羽抜け鳥埋め火と召れしは是をくだいて読むなれらば、扨てこの恋を 思ひつめにし御方はいるにもいられず、たつにも立されず、其の日より我心もいらだっ斗りと是を 読む。先ず、五番の筆立には恋を七つに別られて見恋、聞恋、語る恋、逢ての内にはなるゝ恋、 雲に掛橋申すべて及ばぬ恋を恋と言ふ。爰に、一つの奥書あり恋する人は常陸北条玉造りの小栗殿 にて御座居ます。此文付は人よな人は自らなりと記しあり、今迄は、よその事と思いしに吾身の 上の事なれば若し比事父横山兄殿原に聞ゆれば如何なる憂目に逢う共しれずと、彼の文王章を 二ツ三ツに引きさばき、みすより外へと物せりとなげすて、簾中差して入にける。去る程に 後藤左ヱ門申しける。余儀なき人に頼まれて、文玉章の返事取らいては、頼まれた甲斐もなし。 爰は女郎達をばおどす所と心得て彼の広縁泥草鞋にて打上り、大の眼の後藤左ヱ門これさ、 女郎達、しらいで御やぶり給ふか、則ち字の始まりを語りて聞そうか先、天竺には大聖門珠の筆を 始め唐にては善導和尚、我朝にては高野山におはします。弘法大師四十八字をつくり給えば、 文字を一字破れば弘法大師の十の指をもいだる如くなり、又二字破れば弘法大師の命を取りたる 如くなり、照手姫女郎達心の程こそおそろしやと広縁をどしやどしやと踏みならしておどしたは、 身の毛、よだつばかりなり。男といふは、胸に蓮花といふがあり、其上に三本棒があり、腹を立て 棒が阿弥陀如来になりて中をこぐって飛び歩くなり。 又、女の胸には棒が三本ありて腹を立って其棒は心欲、貪欲、愚痴と言ひ、三疋の虫になり 常平生は泣き、くやしいくやしいと思うと、其の虫め涙は一月に一度の月経となりその血が衣装に 付ぬりて、川にて洗い流すれば、川の水神どのの御とがめあり、陸にて、汲げすゝぐれば 堅牢地神の御とがめあり。其の血を火にもせば、「ふげん文珠荒神が御しかり、おとがめある、 あとは限りなし。夫程の、罪深き物なれば、返事をやらんとすれば、夫程の罪に成と、後藤 左ヱ門は彼広縁をどらどらとふみならしておどかしましたからたまらない、照手姫、さては、 女の心の浅間しさ、此、由を聞し召し、あら、おそろしき事もかや。扨もはかなや、自からは 武蔵相模の両国の諸大名の方よりも、文玉章降る雨のしとうが如くなり。何れか引さき捨けるが、 皆、自ら後の後悔と成り申さん。仮命此事父横山兄殿原に洩聞へ如何なる憂目に逢迄も、文の 返事を申さんとて、「うすよう」取って一重思召さる事をさも珍重に御書遊ばし、先彼様に引結び 兵庫の局に渡さるゝ。願て表へ立出て彼の商人に渡さるゝ。後藤文玉章請取って葛籠の中に かけごに入れん。志つかんで肩にかけ門をいでつと出てゝ、ふっと息をつき、虎の尾のふみ 毒蛇の口をのがれたる如くなる心もちして常陸の国、さして帰りける。 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【照手姫は静かに簾の中から出てきました。女性たちは笑っていました。その笑い声を聞いて、 照手姫は彼女たちに面白い話があれば、それを語って心を慰めてほしいと頼みました。 女性たちは美しい文玉章を持って照手姫に渡し、この文は一般の人が書くものではなく、 特別な書き手によるものだと誉めました。筆勢や墨付けの見事さも称賛されました。しかし、 照手姫は誰が書いたかを知りませんでした。ただ、文字を書く人が誰かを知らず、それを 迷宮のように解読することができるのは、この世の中で非常にまれなことだと言いました。 照手姫は女性たちに文を読ませようとしました。彼女たちは自分たちで読んで聞かせるべきだと 言いました。そして、この文をどのように読むべきかについて議論が始まりました。最初の 筆立ては、山に立つ鹿の薄紅葉についてのもので、それに関連する言葉や詩句を使って解釈 しました。次に、池のまこもについての筆立てがあり、それについても詠みました。続いて、 尺長帯についての筆立てがあり、初恋についての詩を詠みました。その後、弦のない弓についての 筆立てがあり、恋を思いつめたり、苦しんだりすることについて詠みました。最後に、恋を七つに 分けて見恋、聞恋、語る恋などについての詠詩がありました。 その後、後藤左ヱ門が現れ、文玉章の返事を取ってきてほしいと頼まれましたが、後藤は頼まれた 甲斐がないと言いました。女性たちは後藤に怒り、彼をおどしました。後藤は女性たちを踏み つけて脅かし、女性たちは恐怖のあまり身の毛がよだつほどでした。男性は胸に蓮の花と 三本の棒を持っており、腹を立てて棒が阿弥陀如来になり、中をこぐように飛び回ると 信じられていました。女性は胸に三本の棒を持っており、腹を立てるとそれが「心欲」「貪欲」 「愚痴」となり、これらの虫が泣いたり、嫉妬したりすると信じられていました。月経の血は、 川に洗い流すと水神と陸地神に怒られると考えられていました。 後藤は文玉章を葛籠にしまって去り、照手姫は女性たちと一緒に踊りました。この文玉章は 彼女たちにとって非常に重要なものであり、誰が書いたのか、どのように解釈すべきかについての 議論が続きました。 【要訳 七重八重、九重の 幔幕の内にいらっしゃる、照手の姫はお聞きになり、中の間までお忍び出て いらっしゃり、「のう、どうしたのです。女房たち、何をお笑いになったのですか。おかしい ことがあるのならば、私にも知らせなさい」と。 照手姫はその手紙の筆跡、文勢、表現に感激する。 そして返事を書き、後藤左ヱ門に手渡し常陸の国へ。】   文玉章(手紙)を読む照手姫。  「小栗聟入の段 偖て、相模国、今の高座郡六会村西俣野字大塚が上に上り、商人申す様向ふに見るは乾の御所 照手姫の御所、一方こちらにみゆるが、横山大膳信久が御宅なり。彼の棟が五つ見ゆるが殿久保 とて五人のきん達なり。さらば、乾の御所へ御出遊ばし、暫く御休息遊ばされよと、私は、 是にて御暇仕ると言ければ、小栗聞召れ、夫れ夫れ商人に引手物取らせよと、畏まって、数多の 小袖を下さる。後藤悦び我家を差していで帰りける。夫より小栗乾の御所に来る。時の番衆に 出合、是れはと、とがめられいつも来る客なるで存ぜぬかとぞ。へつとは雨にと遷のける座敷の 景色を御覧になり遥か向ふに座敷へとむんずひらりと、なおられる、夫より小栗乾の御所に来る。 むんずひらりと、なおられる、夫より蓬莱山の景色を飾り色々取肴を拵へ、女郎達の御酌にて 御酒盛とぞなりにける。此人々の御中に比翼連理の御契り実に浅からぬ様に見えにける。此事、 横山のところへ聞へければ五人の山見をば呼寄せて、いかに、汝方乾の御所に客来る声ありは 存ぜぬかと、尋ねるに、いやいや我も存ぜぬ、吾も知らぬと申ければ、横山立腹し、武蔵相模 両国の郡代を致す考なれば、何より気支いになり。三男の三郎を軍大将にて照手諸共打って取れと 申附らる。夫より、三男支度致し二百騎の軍勢引連れ軍音を取極め、三男軍大将にて黒毛馬に 打乗って、あぶみふんばりくら笠に突立上り下籠へと矢を五十対を御右手には重藤の弓を持ち、 二百騎の軍勢を引連れて乾を差して急ぎける。乾の御所間近き所にて候へば、高貴の聟入りと あれば、何より気づかいになり、爪腹召されよ、さもなくば、只一打と打て取れと大声かけて 呼るる声をふっと心得たりと、十人の殿原達袴の股立取って大刀をすらりと抜き放ち、二百騎の 軍勢を相手として、火花をらして戦ひ、中をひらりと飛び給ひ射る矢を手にて請取くも手かく 山十文字八字打通し縦横無尽に戦ひしが、二百騎の軍勢皆矢を射尽し◯も我々の及ばぬ事なるや 打負けたるやと逃出す、皆横山宅ゑと帰りける。いかに父横山あの小栗判官と申するは父は 都三十六人の御中に三条院高倉大納言兼家と申するは四、五十に成っても世嗣なき故、鞍馬 多門に祈願をかけ夫婦諸共七日断食致されて、誠の鞍馬の申子故なれば、中をひらりと飛び給ひ、 射矢をも手にて請取って候へば中々以て我々共の及ばぬ事なるや、あのやうな者は聟に取置 成されたれば、一方を防ぐ大将とも成べし。捨置れては如何と申すれば、横山大いに立腹し、 若き身なるに打負けては悲境なり。年寄れ共、此の横山、唯一打に打って遣すと刀の相口を 七、八寸くつろげ膝立直しがたがた致され候へば、三男三郎はいかに父殿先、以て、御控 なされ我宅には是より八丁の山奥にかや原の中につなぎ置きしあの鬼鹿毛馬は何の為めの馬にて 御座るそゃ。あの馬は、我々の手に余る者を馬草に替て食するが為めの鬼かげにて御座る。 父、横山も成程と思ひ三男あの鬼かげに食する工夫は先、明日成るならば聟舅の盃現来とし 使者を立せべし、小栗来る事は必定なり、其時酒をさんざんもてなし三献目にて成時に何の都の 客来るに肴を取届けよと日ふべし。其時、小栗申さんに弓かまりか仕らんと申すべし。 其罷出りや、父様は若き時より馬を好かれ候故一馬場に取屈せん。横山聞召しよき事をたくらむ 三郎哉。左様ならば直様汝方乾の御所に使者に来れ、畏って候と三郎は乾を差して来りける。 小栗判官公昨日御振舞の段は平に御赦免御下さるべし。今日は父横山公が申使せしが、聟舅の 現来に御酒一ツと申すれば、小栗判官聞召し、何の勝に事に負ずと直に出で来らんと十人の 殿原を引連れ横山宅へと急ぎ歩みけり。 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【相模国、現在の高座郡六会村西俣野の大塚山に登り、商人が向こうから見ると、乾の御所である 照手姫の屋敷と、こちらには横山大膳信久の屋敷がありました。乾の御所の方向に見えるのは、 殿久保という五人の側近でした。そこで、乾の御所へ行って休息し、しばらく滞在させてほしいと 私は頼みました。商人の要望に応じて、小栗判官が呼ばれ、小袖(着物)をいくつか提供して くれました。 後藤は私たちの家を訪れ、その後、小栗判官のもとに行きました。その後、私たちは乾の御所に 向かいました。番衆と出くわし、「あなたはいつも来る客ですか?」と尋ねられました。私たちは 雨が降っている座敷の景色を楽しんでいました。しばらくすると、夫からの小栗判官が乾の御所に 来ました。景色を楽しむことに加えて、私たちはさまざまな料理を用意し、女性たちに酒を 勧めました。人々の中で比翼連理のような関係が見られました。 これについて横山に尋ねたところ、五人の山見(山中での見張り役)を呼び寄せ、乾の御所に客が 来る声が聞こえるかどうかを尋ねました。山見たちは知らないと答えました。横山は立腹し、 武蔵相模両国の郡代を務める考えに至り、三男の三郎を軍大将として派遣し、乾と戦わせることに しました。三男三郎は軍勢を率い、黒毛馬に乗り、弓矢を持って乾の御所に向かいました。 乾の御所に近づくと、高貴な人々がいました。それを見た三男三郎は気づかい、爪腹を呼び寄せて 戦いに挑みました。しかし、二百騎の軍勢相手には太刀打ちできず、敗北しました。 皆、逃げ出し、横山の家に帰りました。 横山は、自分が都の有力者であることを示し、三男三郎にもっと戦わせるよう命じました。 三男三郎は軍勢を引き連れて再び乾の御所に向かい、戦闘が繰り広げられました。しかし、乾の 軍勢は矢を射尽くし、敗走しました。それにより、乾の御所の客たちは遠ざかり、山中に 逃げました。 横山は、父が都で高倉大納言兼家であることを語りました。父は世継ぎがいなかったため、 鞍馬多門で祈願をし、子供が生まれたという鞍馬の申子だったのです。それから、父は 三男三郎に、乾の御所の客として小栗判官に振舞われた際には、酒を振舞ってほしいと 伝えました。父横山は、乾の御所の使者が来るだろうと予想し、小栗判官に酒を振舞うことを 提案しました。その後、小栗判官が使者として来たとき、弓矢を持つように小栗判官に 伝えました。小栗判官はそれを受け入れ、急いで横山宅に向かい、酒を振舞いました。】 【要訳 照手姫も、その文をすっかり気に入り、二人は相思相愛。 ところが、姫の父親の横山大膳は、この結婚に猛反対。 しかし、そのことは表に出さず、三男の三郎がはかりごとを巡らし、ひそかに小栗を殺そうと 企てる。 そんなことともつゆ知らず、十人の家臣と横山家を訪れた小栗。】   相思相愛の小栗判官・照手姫。  「小栗宣命を鬼鹿毛に行のうの段 如何に鬼かげ聞入れよと、牛は大日如来なり。馬頭観世音の化身と聞くからに余なる馬と 申するは、寺門前につながれて、経念仏をきく時は人こそ知ら弥常に仏名と述る汝又かく萱原に 繋がれし経念仏を聞かざれば畜生の中の鬼ぞかし。むかし大国のことかとよ。ぎやうさう国の さつた王。ぶもけふやうの其のため。あん国せんにのぼらるる。千りつゞきし竹のはやしに 成ぬれば。ゆきかう山にふりつもる。虎がゑもつはなかりけり。虎比由をみるよりも。ぶくせん ととんでかかる。さつた御らんじ、少のいとまをさせよとて「如是畜生発菩提心虎成仏」と 解き給ふ。虎は、仏に成りとかや。其の身も成り仏とけてあり。汝の姿を木像にきざませ 俣野の原に四十八間四面に黄金の塔を建て、供養して馬頭観世音と祝いてこそは得さすべし。 鬼鹿毛いかにと仰らる前膝折って、うなだれて是は鬼かげ乗せる気かと心ひかれ、元より 鬼かげ名馬の事なれば、小栗殿のみ額に米と言ふ字のすわり、両眼に阿弥陀如来の立給ふを 見てより、ものせんと言はぬ斗りにて、前膝折ってうやまいたは、只、人間物を知らぬなり。 小栗此の由御覧して、此はこれはいかさま鬼かげのせる景色と見えてあり。さあらば鬼かげに 力の程を見せてくれべしと津々と立寄り、くさりに手をかけゑ候や、いとねじ給へむ鉄金強しと 申せどもちらりと切れて見えにけり。目かんぬき取てかしこに捨て戸開をひらき其身に馬が 平首にいだき付やうもん三べんとなへ給えば、少しも仔細はなかりけり。八方八ツの鎖を一所に 御取あり。エンヤットねじ給へば、是もばらり、とれてのこらず取て中をきりりとねぢ合わせ、 是をがっしとはませ、頓も馬屋を引出し、すでに乗らんとし給ふが、まてしばし斯様に心ある馬 ならば、無駄には乗るまじ一誉めて乗らんとて、馬引出して誉られたり。ノウ此馬候やよき馬と 吉興なり。胸は出張たりまはり惣身をもかほとしはとなく不うかいあれて上のロをつって下口を たれてたつの首の如くなり。耳の容態は年を経たるほら貝をニツ取ツておし合せ中より不たんを 出た如くなり。眼は鋭く黒して赤金のめつきをし朝日に向ふの如きなり。鼻の様態は法華経の 巻物をニ巻合せものゝ上手が造附たる如くなり。志め髪の容体の山すげヶ谷の嵐に一もみもふて ふはりと靡いた如くなり。胴の骨の容体はむら重藤が弓の弦を張りたる如くなり。 前足の容体はさせ大唐竹に根引してありそのふしをぬき碁板の上たる如くなり。腹の容体はまりを くゝりたる如くなり。後股の容体は庭の批把に二把合せ物の上手が造り附けたる如くなり。 尾の容体は奥山の大滝がたきれにたきれてたったっと落る如くなり。 志かもけいしのほねあれて鳥の小ぶねになれあいてせいて下り、まいては上り毛なみふねあい よめのふし。爪はあつふて筒高ければ竜の毛にてちり打払ひ。天晴、此馬に打乗りるまじと誉め 給ふ。小栗は鬼か毛にむんひらりと乗り給ふ。小栗に、どう骨をはさまれて勇み勇み此処の たとへとは無けれ共、猿猴がこづゑをつたい荒鷲がとやをやぬりてきしにあうあうたる如くなり。 八町の萱野を疾く疾くと地道にて乗給へば、白あは吹ひてぞ出来る。殿原達余り面白さに大声 上げてぞほめにけり。 夫より、小栗はいさ各々来らんと乗出し給へば、横山は今頃は馬に喰れ小栗の最後を見物せんと 敷革持せ出られける。三男三郎馳せ走り見に来り候時は、最早山の下〈ぞ乗り下り、三男是を見て 急ぎ引返し何に馬に喰るゝ所か、裸馬にて打乗り、地道にはとくとくと、今直に屋敷へ乗込中と 候と告げければ、横山もあきれ果ててぞ居りたりけり。鬼かげを横山の門前に繋ぎ置き、一馬場 せめ申すべしと、庭先へ乗込み給へば、太郎あまり面白さに三間梯子を持出し、軒場に掛け、 これゑこれゑと所望すれば、乗りて見せずんばひきようなり。 トクトクと屋根へと上り、詰め屋根も破らず、元の平地へ乗下す。余りの面白さに障子一本 取出す、是へ是へと所望する、是もきらず乗り下す。横山、又、碁盤一面取出し、是へ是へと 所望する、是も、乗って見せんとてすとすとと乗り給へば、ほねもいためず紙もきらず乗り下す。 横山、又、基盤一面取出し、是へこれへこれえと所望すつ、是も、乗って見せんとて四足を揃ひて ドッと乗りひきよくを尽して乗り給へば、横山実にあきれは果て、御苦労御苫労と苦誉して庭の 桜の古木へ繋ぎ、元の酒宴の座へなをり、夫より家来の者共は右手左手に座らせてあの様な 六ヶ敷馬は買はねがよきと申度候へど差支へ、扨て、あの様な猫のような馬は猫鹿毛とも言ふ べきや、あまりな事で、御座るなと申しをかしくはなけれ共、一度どっと大声上げて笑ひければ、 鬼かげ馬はおれが噂を言ふのかと心得て庭の古桜を根元より折りて、武蔵の方へととっとっと 飛出せば、横山一門の者共は、あの馬が逃がして置く事なれば、武蔵相模の人種が絶る故、元の 馬屋へ繋ぎ下されと、流石の横山も手ついて小栗に頼めは小栗聞及び広縁の出し、夫より小馬 繋ぎふようもんを三度唱へ、日の丸の扇子にて招かれ給えば、鬼鹿毛馬は直様鼻を返して、ヒラリ ヒラリと飛返り鬼かげ馬は小栗の前にぞ耳をたれ敬いける。御身はかろげに打乗り元の廐に 乗込めば、元の如くにしつかと繋ぎ置てぞ帰りける。小栗照手姫を連れて常陸の国へと帰り 遊ばせば、今は目出度暮すべきに余り面白さに又乾の御殿へ帰り遊ばし錦の夜具にきら枕を 取寄せて「比翼連理」の御笑ひを楽めば又三男の三郎の工夫を廻らしける。 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【どのようにして鬼かげと呼ばれる馬が聞き入れるのかと、その馬は大日如来の化身でした。 馬頭観世音という仏の化身であることが知られ、非常に特別な馬でした。この馬は寺の門前に 繋がれており、仏の名前が唱えられると、まるで人間のようにふるまうのです。しかし、経典や 念仏が語られない場合、ただの動物として振る舞うのです。この馬は、昔、大国と呼ばれる場所で 王様に仕えていました。ある日、竹の葉を食べることができなくなり、山に向かって行くと、 雪が降り、虎が姿を現しませんでした。虎比丘尼という女性が現れ、馬に菩提心を持つように 説きました。すると、馬は本当に菩提心を持ち、虎に変身しました。 人々はこの出来事に感銘を受け、馬を木彫りにして俣野の原に置き、黄金の塔を建てて供養し、 馬頭観世音として祭り上げました。しかし、主人公である小栗は、馬をただの鬼かげだと誤解し、 馬に乗ってしまいます。小栗は馬の力と速さに驚き、さまざまな奇妙な冒険に巻き込まれます。 小栗は鬼かげの力を試すことを決意し、馬をくさりで繋ぎ、鉄の鎖に手をかけますが、それでも 馬は自由になりました。目隠しを取って戸を開けると、馬はすぐに平首になり、三度も馬を 乗せようとしましたが、まったく乗ることはできませんでした。馬は鎖や鎖を外す方法に対しても 無関心で、どんなに困難なこともありませんでした。 小栗は鬼かげの素晴らしい力に感銘を受け、その後、馬を照手姫と一緒に連れて常陸の国へ帰り、 幸せな日々を楽しみました。彼らは錦の夜具やきらめく枕を持ち込んで、幸せな比翼連理の生活を 楽しんだのです。そして、小栗の三男、三郎の才能も賞賛されました。】 【要訳 そこで横山大膳は、馬の鬼鹿毛(おにかげ)に乗ってみよと誘います。 この鬼鹿毛は、小山ほどもあるという暴れ馬。 人間を秣(まぐさ)代わりに食べている人喰い馬で、これに殺させようというわけ。 ところがこの暴れ馬、今にも小栗を踏みつぶすかと思いきや、小栗に言葉をかけられた途端、 すっかりおとなしく従順となる。 小栗を背中に乗せて、碁盤の上に乗るという曲芸までやってのける。】  馬の鬼鹿毛は小栗を背中に乗せて、碁盤の上に乗るという曲芸までやってのける。  【照手姫宇津路船にて流さるるの段 斯て、ややありて横山申す、人々の子を害し、わが子を助け置事なかれと言ふて、都への聞へも ありと申して、(こんこん)と言ふて、うつろう船を作り、(今の高座郡鎌倉郡の境いの境川に 流せよ)と、鬼次兄弟を呼出し申付、簾中に指して入りたる。扨て、鬼次兄弟は迷惑至極なり。 如何に主人に奉公致すとて千年も万年も命ながらいはせまじとて悔みたり。然れ共、主人の仰に 候得ば、是非も無く乾を指して来りけり。乾へ来り、兵庫の局に対面し、小栗殿本日来し其座敷 にて切腹相被下候間、御姫様を境川へ「うつろう船」にて流せよとの仰せ付に候付、此段、 御姫様へ此事御申聞かせ下さるべし。局打驚き、夫は又何事じゃと、直様御姫様に遂一申上 候へば、姫君にはその兄弟の者を簾中近くへ呼び寄せて、鬼次兄弟に嘆きながら簾中近くへ来り、 偖て、小栗客来の座敷にて切腹なされ候とや、それは、夢かや幻かや錦のしとね綾の枕もさめぬ内 切腹とや自から少しでも知るならば、小栗殿に腹切らせ、其の刀で自切して死んで大河を手に手を とりて越さん者と落涙して泣ました。ややありて申す様、あまり嘆くは後世のさはりと聞く中に、 肌の守りと鬢の髪は母上様へ奉る。唐の鏡は藤沢の遊行上人殿へ奉る。其外女郎達には小袖を 上げべし。上着小袖は鬼次兄に上るべし。必ず妾しが死んだ其後は念仏申して呉ぞかし。 女郎達姫が顔を見給へや、自らもそち達の顔を見置ぞかし。是が、此世の暇乞又々 ワァート泣出す。 はるか沖に当て松明あげ候得ば、此世の暇乞となさんと約束通り松明上げ候得ば、皆々申候、昔、 釈尊が死んだ其時は、鳥類、畜類、皆集りなげき悲しむ。夫れには劣るまいと言ふて泣々皆 帰りけり。鬼次申様、いかに鬼次の二人の外、人もなし。千年も万年も生るでなし、御命を助け 申すべしと声高し、声低し申上れば、姫喜び必ず、了簡なされよと、拝めば、流石の鬼次も姫の 腰の重りの石を腰の差添抜散し、言ふより早く切り落し、うつろう船に乗せて押出し、流石の 悪党の鬼次も、吾身の程を覚へ大粒の涙をこぼし何処の国へき栄へよと、共に分れ兼て泣く泣く 横山が宅へ帰り、照手姫を只河中へ沈め殺したりと告げれば横山大膳大に喜びたり。 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【どのようにして鬼かげと呼ばれる馬が聞き入れるのかと、その馬は大日如来の化身でした。 馬頭観世音という仏の化身であることが知られ、非常に特別な馬でした。この馬は寺の門前に 繋がれており、仏の名前が唱えられると、まるで人間のようにふるまうのです。しかし、 経典や念仏が語られない場合、ただの動物として振る舞うのです。この馬は、昔、大国と 呼ばれる場所で王様に仕えていました。ある日、竹の葉を食べることができなくなり、山に 向かって行くと、雪が降り、虎が姿を現しませんでした。虎比丘尼という女性が現れ、馬に 菩提心を持つように説きました。すると、馬は本当に菩提心を持ち、虎に変身しました。 人々はこの出来事に感銘を受け、馬を木彫りにして俣野の原に置き、黄金の塔を建てて供養し、 馬頭観世音として祭り上げました。しかし、主人公である小栗は、馬をただの鬼かげだと誤解し、 馬に乗ってしまいます。小栗は馬の力と速さに驚き、さまざまな奇妙な冒険に巻き込まれます。 小栗は鬼かげの力を試すことを決意し、馬をくさりで繋ぎ、鉄の鎖に手をかけますが、それでも 馬は自由になりました。目隠しを取って戸を開けると、馬はすぐに平首になり、三度も馬を乗せ ようとしましたが、まったく乗ることはできませんでした。馬は鎖や鎖を外す方法に対しても 無関心で、どんなに困難なこともありませんでした。 小栗は鬼かげの素晴らしい力に感銘を受け、その後、馬を照手姫と一緒に連れて常陸の国へ帰り、 幸せな日々を楽しみました。彼らは錦の夜具やきらめく枕を持ち込んで、幸せな比翼連理の生活を 楽しんだのです。そして、小栗の三男、三郎の才能も賞賛されました】 「要訳 横山は、息子達と再び謀議。 照手は、夢に見た夫の未来を案じて止めるが、小栗は横山の館へ行ってしまう。 横山はついに小栗を十人の家来諸共、毒殺してしまう。 また、娘の照手も相模川に流してしまう。」   兄弟には、どうしても姫を殺すことができません。 沈めるための重しである大石をつないだ綱を断ち切ります。 かくて姫を乗せた牢輿は、沈むことなく、流れ流れて川下へ。  【照手姫松葉いぶしの段 去る程に、照手姫河中を夜昼の差別無く、流れ流れて川下の片瀬越して、江の島へと、浮つ流れつ 吹き流され、腰越沖の海の中へと浮きつ流れつ漂ふを腰越の漁夫呂八と言ふ慈悲深き人あり、妻は 至つて鬼婆となり、或時、呂八海上に網打に行きける。向よりうつろう船とか言ふ、みやうな 船一艘見へければ、櫓竿をいて行き、近寄り見れば、只、船中に女一人ありければ、其女をば 吾船にうっし吾家を差して帰りける。女房に斯と告れば、有余る身の上らしき御馳走ぶると、 火を吹く顔の女房に、姫は気の毒り次の朝いとまを告げて出んとせしを呂八引止め明日用事あり。 大森辺迄来るならば、送来らんと情ある言葉に其の日も、終に止りける。呂八今日も暮方より網打 かつぎ浜辺差して出行くも、後に女房おとまは身の上、それより志かじかと猶、疑いて隠妻と 相違ないと邪推して、姫を己が側へ引寄せ、眼を怒らし、松薪振り上げ姫の黒髪幗んで打ち たゝき、情用捨も荒繩に姫を棟木にくり上げて下より松葉の青ぎをくべて火のつけていぶし ければ、煙りは目口にむせびいり、姫は、泣しさ苦しさも絶ゆる斗りになりにければ、姫は之迄と 守本尊を日頃拝し居ければ、南無守宮本尊助けて給へと有りければ、煙は段々婆が方へと傾き、 いぶせばいぶす程色白き見る見る内に猶一層の美人となり、流石無情の鬼婆もあきれ返り居る 処へ、折柄おとまが舎弟にて眼造といふ小悪者、爰に至り外より内を打覗けば、姉なるおとまが 美しき女を松いぶしにするは合点の行かぬと、ずっと這り様子を聞けば嫉妬に八百眼造忽ち 胸算段姉に何やらささやけば、おとま忽ちにっこりとして表の方へ行きにける。 眼造立上り、くゝりし繩をほどきさまざまと介抱するに、此上又も憂目に逢はんと又も守本尊を 念じつゝさしうつむきおはしける。眼造は至りけり。 猫撫声でコレコレ女子、気を慥に持て、さぞくるしかったであろう、此の家の妻わしの姉 なれども、心狭くして女の心から斯様な責わした上からは必ず気支はない。先、此家の女房の 帰らぬ内、私が家迄同道して、夫から先は志るべく方へ行き心の儘と情ありければ、地獄で仏と 後の難儀も知らぬで只管たのめば眼造は得たりと悦び、猶も親切らしく大魚籠取出し、其中に娘を 忍ばせ、我家に連れ行かず、小船に打乗せ浦賀沖なる人買船に連行きて三十両にて売渡し、其夜は 姉の方へ帰り少し金を分けて与へ素知ぬ顔で別れたり。偖々、照手姫は眼造にあざむかれ人買の 船乗女の源次に売渡され、此上如何なる憂目に逢ふ事かと心の内に思ひ苦労を重ね居る内に、 夫より又房州より来れる人買船が沖合に居り厄病神の三次と言ふ小船に三十五両にて源次は売渡し 小出原沖にて、又も、三次は人買船を見付け船乗りの助八と言ふ者に、照手姫の美女たるを自慢に 四十両にて売り飛し、助八は又も沼津沖にて貧神の孖助と言ふ人買に助八は四十五両にて売飛ばし 吾助は又もや駿河湾沖にて人買の喜造と言ふばくち打の親分に五十両にて売渡し、此喜造と言ふ ばくち打は年中美濃の国府方面に天下の流浪人を集め、賭博開帳し居る故、此頃、国府に万屋 長右工門と言ふ、旅人屋有り、女中も多数有る故、是を目的に此の位の玉ならば、客も取れるし 相当価売も出来るし、若し、相談出来ざる其の時は、吾が左妻として囲ひ置く事と度胸を定め、 万屋差して急ぎけり。或日喜造長右工門を呼出し、本日吾々訪問いたしたるに常陸の国の生れ 小萩と言ふ芸者なるが、御当家の昌伺に是非御奉公致度と申立迄、連参り候。玉は御覧の通り、 此の位の美女は日本には二人とはあるまじ御気に召したば、大まい百両にて御売渡し申すべく。 若し御気に召さなければ、当分の間十五畳一間に良い女故とすっかり惚れ込み此顔立では相当客の 御相手も出来るだろうと、百両束を投げ出して、契約も済みました故、喜造の悦びは並大抵では 御座居ません。旦那随分御頼み申します。何れ又御目にかゝりませうと御礼もそこそこに出でゝ 行く。喜造道ゝ一人言こんな旨言が毎日一ツあれば、御上の御目を盗んで人の金を胡魔化さなく共 立派に五十両宛一日に儲かる。此様な事が毎日あれば、ばくち止める者と一人言を言ひ其夜は或 茶屋でたらふく飲み尽したそうです。後には長右工門姫に向ひ御前は是から妾の家の女中ですから 泊客の相手又御気嫌取りなど良く勤めよと言渡せば、姫は両手を突き、妾は常陸の国の生れ名は 小萩と申すが訳あって御当家へ御厄介になります。何卒宜しく御願ひ申します。さり乍ら、私事は 神に誓ひ必ず男に肌をふれませんと大願かけて候へば、此の事計りは許しなされて下さりませ。 其外の事なれば、かしき、水仕事、いかなる事でもいやとは申しませんと言ふより長右衛門案に 反し、金は渡したし、此の玉で一儲けせんと思ひしが、男がきらいでは仕方なし。段々様子を 訪問すれば、事情あって国を出で、女の身一つで便る者なく、さまよう内に悪人共の手にかゝり、 船人にだまされ良き処へと、地獄に仏と喜び居たる内、「船内から」船内へと人買船から人買船 へと売渡され、此御家迄には十人位の手にかゝり、今、此、仕末自分で自分の心さへ夢か現か 分らない推量あれと斗りに泣伏せば、流石長右工門も共涙実に不敏なる事なると、夫より外の 女子の手前もあり、小萩は今日より十七人前の働きを言ひ付たり。 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【かつて、照手姫は川中を昼も夜も区別せずに流れ、片瀬を越えて江の島に漂着し、次に腰越の 海中に漂いました。そこで、呂八という漁師が優しい心の持ち主で、彼の妻は鬼のようになって いました。 ある日、呂八は船で網を打ちに出かけました。帰り道、不思議な船が目に入りました。その船には ただ一人の女性がおり、彼女を自分の船に連れて行き、自宅に帰しました。その女性は身の上に 不幸なことがあったようで、女房にはすっかり身の上を話し、お礼におご馳走を振舞いました。 しかし、その女性は翌日早く出発する予定で、それを告げると、呂八はその日も女性を引き止め ました。もし大森まで来るつもりなら、送りますと言葉をかけられ、その日も泊まりました。 呂八は翌日も網を打ちに行くことになり、しかし、彼の女房は女性の身の上を疑っていました。 女性は何か秘密を隠しているに違いないと考え、彼女を自分の近くに引き寄せ、怒りを込めて 叱りました。そして、女性の黒い髪を引っ張り、情け容赦なく扱い、最終的には彼女を縛り上げ、 松葉の上に火をつけました。 煙が目にしみ込み、女性は泣き叫びましたが、姫は守本尊に祈りを捧げ続けました。 南無守宮本尊、助けてください、と。そして、煙は少しずつ傾き、燃え尽きました。すると、 女性はますます美しくなり、鬼のような女房も驚きました。 そのとき、屋根裏部屋で聞き耳を立てていた、姉妹のおとまの兄である眼造という悪党が、美しい 女性を見て嫉妬しました。 眼造はおとまに対して何かほのめかす言葉を投げかけ、おとまはにっこり笑って外に行きました。 眼造が立ち上がり、縄をほどくと、女性は様々なことに挑戦しましたが、嫉妬に燃えた眼造は姉に 対して何かをたくらみました。 おとまは笑顔で向かいの方に行ってしまいました。眼造が再び立ち上がり、縄を解いて様々な 方法で女性をいたわりました。 この上、女性はさまざまな困難に立ち向かい、絶えず守本尊に祈りました。しかし、彼女は何度も 売られ、多くの男たちの手に渡りました。最終的には喜造というばくち打ちの親分に五十両で 売られました。彼は美濃の国府近くでばくちを開いており、美しい女性が客を引き寄せ、儲ける ことができると考えました。喜造は女性を長右工門という旅館に売り渡そうとしましたが、女性は 男性を嫌っていました。しかし、彼女は金を受け取り、男性を受け入れざるを得ませんでした。 その後、女性は十七人前の働き手として、常陸の国で働くことになりました。彼女は誓いを守り、 男性に対しては心を許さなかったが、自分がどこから来たのか、自分の過去が夢か現か、分から ないままでした。】 「要訳 腰越沖の海の中へと流れ着き漁師に助けられる。漁師の妻は嫉妬深い女だったので照手姫を 松の木にしばりつけて、松の青葉でいぶり殺そうとしました。しかし姫はまたも観音様に助け られたが、漁師の妻に人買いに売られてしまい、流れ流れて、美濃の国の遊女屋「万屋」に 売られる。だが、照手は遊女になることを嫌い、小萩と名を変え下働きをして苦労する。   照手姫の白い美肌も気にくわない漁師の妻は、姫の雪の肌を黒くすすけさせてやろうと、 松葉をくべて煙責めにする。けれども、姫は無事に過ごします。 というのも、姫のかげに寄り添っている観音さまのおかげなのであった。  「小萩清水をくむの段 御いたはしや、小萩こそ化粧道具を請取て拾八丁向ふなる清水を汲みに出給ふ。心の内こそ あわれなり。漸々清水に成ぬれば、桶をどんぶとおろしつゝざんぶと汲みて桶に人れ、汲みたる 清水で顔見れば、南無三宝やつれたな、妾が姿夫れに離れて此方は前垂、たすきで暇もなく髪に 櫛の歯入ざれば、劣えたる如くなり。是も誰故、夫の為め思へば、恨とも思はれずと相模の方を 打向ひ念仏申夫が為め、又も申す念仏を殿原達へと回向して、汲みたる桶を肩にかけ、萬屋さして 来りける。長右ヱ門此の様子を見るよりも又も御銭を取出していかに小萩此一文の銭にて世中の 市で「トウナン、セイナン、ウゴモリ、カゴモク、カイロウイチシ、並のオノコツレオノコの 七色の買物が一色違ふ者なれば、ながれを立つと、思ふべし。長右ヱ門奥へぞ人りにけり。 いたましの照手姫とある所に立つよりくどき事あはれなり。相模の国にありし時は、百人一首の 札までもっくづくおちやめの上に至る迄、から名を付てつかいしに。いやまてしばし我心是程 いぶき事たして、萬屋差して帰りける。如何に御主人御覧ぜよ。先づ、トウナンとはつくづくし、 セイナント申すはせりの事にて御坐なきか、ウゴモリトはうどの事、カゴモリトハ山芋の事、 カイロウとはゑびの事、イチシと書いていちもちよ、扨ナシノオノツレオノコとはその事の はらにて御座なきやと買って参りました。此の七色の買物が一色違って居りましても、流れを ゆるさせ給へとて涙ながらに申しました。長右ヱ門是を見るに偖不思議なる哉、出来ない相談に 一文の銭にて是丈の品物を寄集め又此の符調を此で買求め来るとは実に不思議な女なり。何ぞ、 訳ある身なるべしと、茲に始めて驚き、十六人の女中達も余りの事に打驚き、小萩様小萩様と 情をかけ働き止め、さして真の上番の客相手にとなされました。 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【おい、小萩よ、化粧道具を持ってきて、18丁の清水を汲みに行ってくれ。心の中は可哀想だよ。 少しずつ水を汲んで、桶を下ろし、その水で顔を洗った。南無三宝(仏教の祈り)と唱えて、 自分の姿を見てみたが、ああ、疲れ果てているな。髪をたすき掛けて、髪の毛をとかずにいた。 なぜかって?夫のためだからさ。恨むこともない。相模の方を見て念仏を唱え、その念仏を 殿原たちにも回向して、桶を肩にかけて、万屋に向かってきた。長右ヱ門はこの光景を見て、 さらに金を取り出して、小萩に言った。 この一文の金で、世の中の市場で『トウナン、セイナン、ウゴモリ、カゴモク、カイロウイチシ、 オノコツレオノコ』と呼ばれる、七色の品物が一つだけ異なるものを買ってこい。 長右ヱ門の奥には人が立っていたが、照手姫と言うのに夢中であった。相模の国に住んでいた時、 彼女は百人一首の歌までをくどくどと暗記していたのだ。私はしばらく彼女を見ていたが、 いぶきが立ち上り、万屋に戻るように促した。御主人に見せてみろ、と言った。 最初に、トウナンとはしっかりとした座布団を指す言葉であり、セイナンとはせりのことである。 ウゴモリトは、うどのことで、カゴモリトは山芋のことであり、カイロウはゑびのことである。 イチシは「いちもちよ」と発音され、扨ナシノオノツレオノコはその内臓を指し示す言葉である。 これらの七つの異なる品物が一つずつ違っていても、それを受け入れてくださいと、涙ながらに 頼みました。 長右ヱ門はこれを見て、何とも不思議なことだと驚き、この一文の金でこのような品物を集めて くる女性は不思議だと感じました。 なぜなら、それは一見不可能な依頼だったからだ。茂みに何か訳があるのだろうと思い、初めて 驚き、16人の女中たちも驚き、小萩様と呼んで情をかけ、本当の上番の客の相手をすることに なりました。】 「要訳 「常陸小萩」と名を変えた照手姫は、井戸の水を汲み上げて運んでは、お客の世話やら 馬の世話やら、下女16人分という超ハードな仕事に明け暮れたのであった。」  井戸の水を汲み上げて運ぶ小萩(照手姫)。  「小萩餓飢阿弥車を引く段 いたましゃ、小萩は、主人に烏帽子を申受け紐を結んで下にさげ、裾を結んでかたにかけ、門外 差してぞ出給ふ。手綱に引付エンヤラエンヤラと引く程に、萬屋門外早過ぎて、宿々町々関々を ひけよひけよと此事を音頭取って引かせける。姫が涙はたるい宿、ふはの関やの板びさし、月洩れ とてやまばらなる、美濃近江の境なる寝物語やさめがいの嵐小嵐番場ふけとて、袖寒や、ゑち川を 渡れば早やたつたの小野に付くとやすり鉢峠の細道をヱンヤラヱーと引程に御代る鏡山雨は 降らねど森山や「がきやみ」の胸の木札に露の玉をば宿らねど草津のしゅく山田下田を見渡せば、 さも美しき小乙女の小苗をとり田植歌にぞ歌いけり。五月花の花を見ながら飛んで「ほととぎす」 山雀、弘雀、四十雀、長鳥谷も分渡れば、五月花の今が盛なり。小草若草苗代をば打望めつゝ行く 程に、尚も思いは瀬田の唐橋をトントロトントロと打渡り、石山寺かや鏡が、かすかに耳にふれ、 粟津はや過ぎ裏場に船止めて、彼の山みたい他の山見たい行路の音に驚きて、沖にかもめがバッと 立つ。御いたはしや小萩こそ美濃を立出で今日ははや、三日の暇も大津の関寺や、玉屋が門に車 付く。別に宿を取るべきか、イヤ待て暫し吾心「がきあみに」添ふも今宵一夜の事なれば、共に 一夜を明さんと、車の傍に立寄りて夜もほろりほろりと泣明し。偖は餓鬼飢阿弥が耳に聞ゆる物 あれば、冥途の事を聞きたいと、目が又見ゆる物なれば、一筆書て見せたいが、耳は聞へず目は 見へず、思に甲斐なきガキアミと泣いて其の夜も明さるる。彼の宗占の鐘の音、月も数へて 百はぼんのうの夢を覚ます様の声も静かにて玉屋の方に参り硯と筆を取揃ひガキアミが胸の木札に 御書添をなされる。此度ガキアミが車を引く人は中山道は美濃の国青墓の宿万屋長右ヱ門の下の 女、見つしの常陸の国の小萩と申せしは上下五日の人なり。くまの本宮の湯場に入りて、耳目明に 平癒仕り必ず下行の其は尋ね候へと事懇に書留めて筆もかしことからりと捨横手を一ツ一寸打ツ、 扨ガキアミと夫婦の生縁はなさね共いつぞや相模にて夫小栗に離れ志も今かきやみに離れるも 何たる生縁つきずして何れ思いは同事、哀れなるやは二ッ屋子一ツは美濃に帰りつゝ、又一ツは ガキアミが諸共に熊野本宮の湯に入りて病平癒仕り地獄の様子を聞たりなんは二ッ身は一ツ思ひて 甲斐なきガキヤミと、余りの事に連なさに、是が別れが悲しさと泣々側を立退いて美濃国へと帰り けり。も夫よりカキアミ車引人多くして大津のうらを引出し、日野岡峠を遙々と都の町を引過ぐる。 山崎千軒宝寺早や津の国に入ぬれば、天馬の森をはるばると急いて心の程もなく権現坂にと就に ける扨是よりもカキアミ車には叶ふまじとガキアミを籠にのせ変り変りに擔き込み程なく湯屋に 成ぬれば、世話は落なく権現は現はれ給ひガキアミの介抱させ給ふ。一七日入湯し給へば耳は 聞ゆる目も見ゆる。二十七日には兵法早業三帯と申しには元の小栗に誕生成らせ給ひける。小栗の さぬる思にて是は正しく熊野山の御山と覚へたり、アラ有難やとふ仕拝み所え権現が山の武士と 身を変じ金剛杖を二本御切り如何に夫れ客僧金剛杖を召さぬかやと問へば小栗申す様忝なく 此街道をカキアミと呼はれ志も何ぼ無念と思ひしに金剛杖買とは吾を調伏するのかと、ハタと 睨んで申すれば、其時権現は如何に客僧此杖に何ぼ由来のましましや一本は音無川に流すれば死で の後に長途に赴く時に弘誓の船と浮ぶなり又一本は津き山鹿に下向ましまさば侍ならば所領と見る 何程目出度此杖を値か無くば得させんと、かしこに投捨烟の如くに消にけり、小栗御覧じ、扨ては 只今のは権現にて御坐るかと御後三度伏拝み数の如く一本は音無川に流さるゝ。扨て一本は津きて 鹿の下向ましますが、是より直に美濃の国へと思ひしが一先父母の寿命は尋ね申すべきと思召都差 してぞ上らるゝ、頓て都に成ぬれば三条院高倉大納言兼家の御所に行かんと立寄れば、熊野へ通る 山伏に時料をたべと申すれば折節小殿の母上は今日は小栗の命日なればあの客僧を召時料を来らす べしと、表に立出如何に客僧来らせん。此方へと御目近くぞ召れける母上御覧じていかに客僧 そなたは国は何処とましますかと小栗は取あへず、余は常陸の国とのみ申しけり母上是も聞き 常陸の国と聞けば吹く風も馴かしやと吾子小栗も数年の間常陸の国へと流人となりありし其の時に 相模国に武蔵の郡代を致す横山が密謀にかゝり毒酒に係って殺されたる。其の由を風の便りに承り 常陸の国の客僧にて来たらすなら、小栗最後の体を御存じあるべし。話して聞せ給えや、客僧と 先さめざめと泣給ふ。小栗聞召包むに色々増す風情今何をか包むべきか、某こそは此の三条院高倉 が一子小栗判官にて候や、今漸々神仏の加護に依り蘇生いたし一遍上人の御助けにて宿次々の 多勢の御慈悲にて熊野本宮の湯に入り、僅かニ十七日にて全快いたし、直様常陸へも何とやら 久しく逢はぬ母様父様一目逢して下さいと、此世からの有様をば物語れば、母は夢かとも思へ共 小栗殿に取りすがり物をも言はず御悦び限りなし。かゝる目出脱ぎ事をば、一刻も早く父兼家殿に 申次げんと直様奥えと人りけり。兼家公に近付きて右の様子を物語れば、兼家公も大悦びイヤサ、 夫れ、さ見聞せん、而し乍ら死にたる者が何として帰り申すべき。夫は、御身が明暮小栗を焦れて 歎きに入更に他人が変装して来る物なるべし。イザ対面せんと座敷に通り立出でイカに客僧御身は 吾子小栗と申せしが、吾子小栗と申するは八幡山の鞍馬多門の教へにて、兵法、早業あり、此矢を 以て汝を射止め申すべし。若し客僧汝小栗に之有時は、此余が放つ矢を両手を以て取むべし それなき時は汝の命は此矢を以て其場に倒れんと仰せらるゝ時小栗は眼をふさぎイザ先吾に矢を 向け下さいと南無正八幡大菩元の早業矢取を只今現はして給えと眼を閉じて願念して御座居ます。 其時、兼家彼の大引を良く引きヒューと放つ矢は左手に取りニッ矢を右手に取り三ツ険しく 来れば、金剛杖にて払ひ落し吾元の小栗に疑ふ処更になし勘当許させ給へと差うつむいて 御座します。 兼家公夢かと斗り心にて御悦び限りなし。かゝる目出度折柄をさあらば御門へ奏門申さんと 小栗殿の装束を改め内裏指してぞ上らるゝ。御門に成らば兼家は参内し始め終りを奏聞あり帝は 御らん遊ばして死にたる者の帰りしは今迄曽て例なし本領ならばとて常陸の国に駿河国を添て 下されけり小栗忝なしと三度頂戴なされ同じく美濃国に相模国を添て給はれと争門あり。論言は 汗の如美濃国は馬の飼料にて重ねて御倫示下されける。御前を罷出御所を指して帰りける。夫より 父母に暇乞をして御供数多く引連れて、美濃の国へと急がる。青墓の宿萬屋長右ヱ門がゑん入らせ 給に、長右ヱ門悦び数多の女郎達御酌に出し取扱ひたる。小栗御覧あり、如何に長右ヱ門流れ女は 如何せん汝が下の水汲女に常陸の国生れ小萩と言ふ者を御酌に出せ酌に出さぬ者なれば萬屋夫婦が 命を取らんと申ける長右ヱ門驚き常陸の小萩を呼出し、汝は余程の果報者としかし御身が見目良き 事を都の国主聞召し酌に出よと有ければ、小袖を着替へ早く出よとありければ小萩此の由聞 召おろかや御仰かな斯様に酌に出ましにて十六人の水仕事をば一人にて営み申候へば此事ば斗りは 御免下度候得と差うつふしぞ居りました。長右ヱ門大いに立腹し嬉しき事をも早や忘れ給ふいて ないた哉、何時ぞや此の門外にてガキヤミ車の有りし時三日の暇と申せしに叶ふまじと言ければ汝 其夫婦の身の上に自然大事の有時には必ず身替りて立っと申したではないか汝酌に出ぬ者なれば 某夫婦が命が無きぞ早く出よとのたまえばとぞ入りける。 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【いたましゃ、小萩は、主人に帽子をかぶせ、紐を結んで下に垂らし、裾を縛り、門の外に出る ように言われました。手綱を引いて、エンヤラエンヤラと引くほどに、万屋の門を出るのが 早すぎて、宿や町、関所を次々に引っ張っていき、これを先導しました。姫が涙を流す宿、 関所やの板垣、月が漏れて山々が散らかる、美濃と近江の境にある寝物語やさめがいの嵐、 小嵐番場を越えて、袖が冷たくなり、えち川を渡れば早くたどり着く小野に向かう道を エンヤラヱーと引いていると、雨は降らずとも森山の「がきやみ」の胸の木札に露の玉が宿り、 草津の宿から山田下田を見渡せば、まるで美しい乙女の小さな苗を取るための田植えの歌を 歌っているかのようでした。五月の花を見ながら飛び立つほととぎす、山雀、弘雀、四十雀、 長鳥谷を越えれば、五月の花が今が盛りです。小さな草や若草が茂る田畑を通るたびに、なおも 瀬田の唐橋をトントロトントロと足を踏みしめて渡り、石山寺かや鏡が、かすかに耳に触れ、 粟津はや過ぎて裏の場所に船を停め、その山を見つける音に驚き、沖にかもめがバッと立ち 上がる。今日は早く美濃を出発しましょう。三日間の休息も、大津の関寺や玉屋の門で車が待って います。宿を別に取るべきか、いや、少し待って、心を寄せ合いましょう。ただし、今夜は 一夜限りのことなので、一緒に過ごしましょうと、車の傍らで立ち寄り、夜になると涙が こぼれました。 その後、餓鬼飢阿弥が何かを耳にし、冥途について尋ねたり、何かを見たいと思ったり しましたが、耳には聞こえず、目には見えず、ガキアミは甲斐ないと泣いていました。 玉屋では宗占の鐘の音や、月の美しさも、静かに私たちを包んでいました。 そして、ガキアミが車を引くのは、美濃の国の青墓の宿、万屋長右ヱ門の下に住む女性で、 常陸の国の小萩という名前の人でした。彼女は上下五日に一度しか現れず、くまの本宮の温泉に 入浴し、その後は下界に戻ると言われています。私たちは彼女のことを尋ねようとし、熊野本宮の 湯で待ちましたが、何も聞けず、結局別れを悲しんで美濃国に帰りました。 その後、私たちは多くの人々と一緒にカキアミの車で大津を出発し、日野岡峠を越え、都の町を 遠くに見ていきました。 山崎千軒宝寺を早く出発し、津の国に入った時、私は急いで進み、心の余裕もなく、天馬の森を 通って権現坂に到達しました。しかし、そこでカキアミが車に乗せる籠に変わり、湯屋に着いた 途端、権現が現れ、カキアミの介抱をしてくれました。私は17日間湯に入り続け、やがて耳が 聞こえ、目も見えるようになりました。27日目には、兵法と早業の達人として元の小栗に生まれ 変わりました。 小栗はこの時、熊野山を正しく御山と認識し、感謝の念を抱きました。しかし、権現が山の武士に 変身し、金剛杖を二本持ってきたことに驚き、客僧がこれらの杖を受け取らないかどうか 尋ねました。小栗は杖を受け取りたくないと言いましたが、権現は杖を一瞬で消し去り、その後、 小栗に金剛杖を見せて三度頭を下げました。一本は音無川に流され、死後に長途に向かうと 言われ、もう一本は津き山鹿に下ると言われました。小栗はこの出来事を通じて、杖の由来を 知り、感動しました。 その後、小栗は常陸の国に流れ、そこで武蔵の郡代である横山の密謀に巻き込まれ、毒酒を 飲まされて殺されました。この情報は風の便りとして常陸の国から来た客僧によって伝えられ ました。客僧は小栗の最期の状況を知っており、その悲しい出来事を語りました。小栗は客僧に 取りすがり、何も言葉を発しませんでした。 その後、小栗は三条院高倉大納言兼家の御所に行くことを決意しました。しかし、高倉大納言の 母は小栗の命日であると知り、客僧を招き入れ、時料を提供することにしました。客僧が三条院 高倉大納言の前に現れ、小栗の生存と復活の物語を語り、高倉大納言の母は驚きと喜びに 包まれました。そして、小栗は父兼家公に会うことを願い、急いでその場を後にしました。 小栗は兼家公に話をし、自身の復活の経緯を伝えました。兼家公は喜び、しかし、小栗が死んだと そのとき、兼家公は小栗に向けて矢を放つよう命じました。小栗は目を閉じて、南無正八幡思っていたため、他人が小栗の姿を借りてきたのではないかと疑念を抱きました。それに応えて、 小栗は自身が八幡山の鞍馬多門の教えで兵法と早業を学び、その弓矢で兼家公の試練を受ける ことを提案しました。そして、もし客僧が小栗だと信じるのであれば、小栗が放つ矢を受け取る ように言いました。 大菩元の早業矢取りの力を借りて願いました。兼家公は弓を引いて矢を放ち、左手に取り、次に 右手に取り、三本の矢を順に向けてきました。しかし、金剛杖を使って小栗は矢をかわし、自身が 本物の小栗であることを示しました。兼家公は夢のような出来事に喜び、小栗が生きていることに 感謝しました。 その後、小栗は兼家公に連れられて御門へと進み、帝に面会しました。帝は小栗の帰還を喜び、 美濃国には馬の飼料が豊富であることを認め、さらに小栗に対して駿河国を添えて与えました。 小栗は両親に暇を願い出て、多くの従者を連れて美濃の国へ向かいました。 美濃の国に到着すると、青墓の宿である万屋長右ヱ門が歓迎し、多くの女性を従えて酌を 提供しました。しかし、長右ヱ門が常陸の小萩という女性を酌に出すように命じると、小萩が 酌に出ることを拒否しました。そのため、夫婦の命が危うくなると言われ、長右ヱ門は怒り、 小萩を呼び出しました。小萩は都の国主が自身を見たいという要請に従い、急いで着替えて酌に 出ることになりました。しかし、十六人の水仕事を一人でこなさなければならないという条件が つけられました。長右ヱ門は怒りっぽくなり、かつてガキヤミ車の前で三日間待ったことを 思い出し、小栗に対して自分たち夫婦の身をかえて立たせたことを非難しました】 「要訳 相模国で毒殺され蘇生した小栗判官が餓鬼阿弥と呼ばれる不具の身体となりながらも、 「熊野の湯に入れて元の身体に戻せ」との閻魔大王のお告げを聞いた遊行寺の上人が土車を 仕立てて餓鬼阿弥を乗せ、人々に曳かれて湯の峰温泉まで辿り着かせる。途中、美濃の青墓から 大津までは、妻となる照手姫が正体を知らずに、亡き夫の供養祈願のためにと車を曳くことに なる。そして49日間の湯治によって小栗判官はついに元の身体となるのである。」    お客の世話やら馬の世話やら、下女16人分という超ハードな仕事に明け暮れます。  「小栗判官小萩対面の場 小栗長右ヱ門の道理に詰られて、今や如何にもして辞する事能はず只免に角もと斗りに客の 座敷に出る事に相成りました。 こうして銚子を取りて泣く泣く座敷へ向ひける。一間の障子の影よりも都の国様をすかし御覧 あり扨も不思議や此の君は我夫の面影に良も似させ給ふうよな是に付けても吾夫は草葉の影にて 自からを墲や憎せ給ふ可き、偖も是非なく世の中と泣く泣く座敷へ出給ふ、銚子手に取り御座 します。 小栗御覧して御身常陸の小萩と言が吾は都の人なるが情を掛て来らせん扨は御身は何国の人 成るぞ、先祖を語り給ふべし、如何に如何にと仰せらる。小萩此由聞よりも御主の仰せが重ければ 御酌にぞ出て来たり座敷ざんけに来らすと、座敷立さんとありし時小栗続いて袂を取り誤ちある人 の先祖を問う時は吾が古を語るやと、定めし見わすれ給うまじ。以前此の街道をガキヤミ車と 言はれし時御身情の車道三日引いて下され上り、大津の関寺玉屋の門に引付られし胸木札は是れ なりと懐中より取出し差出せば小萩つくづく御覧あり扨も目出度此君や是に付ても、吾夫は 修羅道に落ち給ふわ又餓飢道にましますか冥途の人とは聞なれどば、自から先祖を語りつゝ夫の 在りかよ尋ねんと、恥か敷事ながら自からは相模国俣野にて横山太郎が妹の照手の姫と名のり 仰せに御前に出でたる。小栗御覧していに長右ヱ門汝人を遣へばとて、斯様になむごき遣方はあへぬに小栗どの扨て御身はかや吾こそは昔の小栗に候との給へば、照手吃驚仰天し、扨は、吾夫 小栗殿にてましますかと思はず知らば抱きつき声を上てぞ泣給ふ。落る涙の下よりもなさけきは 無なるが妾が父様よそなたを毒酒で殺し置き、自らも境川へと沈めんと鬼次兄弟に仰付、既に 沈みに成べきを彼の兄弟の情にて命かりて、うつろう船にて海え流され人買人買に身を売られ 人手に十回余りも売飛され、此家に買取られ流れをけない夫故下の水仕事を致します。此れも君の 故なるば恨みと更には思はぬなりと吾夫くどきも只焦れて泣き給ふ。小栗聞召それそれ御主の 有べききかと仰ける。照手頓て押止め彼の御主が自ら買取って有ればこそ再び此処に逢瀬の岩枕、 御主の命、自からに御免しなされと詞をつくして仰ける。小栗聞いて其様にそなたが言ふなれば、 今よりは此処を庄屋頭を言付沢山の御褒美を下されました。長右ヱ門有難く頂戴して、御前を 罷出、扨は其後は小栗殿是より相模へ罷出横山が一族を打亡ぼさと仰けるこれも照手が押止め 昔が今にいたる迄子が親に弓ひくためし候はず何事も三郎殿の仕業なり、何うそ赦して下されと。 頓て相模に人を遣し三郎を御前に引出す。小栗御覧じて泣く泣く腹も立、今迄の三郎其方の致方は 何事ぞ恐れ多くも吾こそは京都三条院大納言兼家の一子小米判官満重と申する者。吾日本国主 後小松天皇の仕へ奉る可き資格あり。汝此場にて腹一文字に割切れば、良し左もなくば時は相模 武蔵の郡代役とは表向。横暴極まる横山が一族を只一打と致さんと申ければ、有難く三郎は見事 割腹いたしける。扨、其後は小栗殿照手姫を供ないて常陸の鞍木の城へと帰りけり。 二度生れ返った方は此苦心惨憺たる記事は読者諸君の判断に任せ現在の古蹟と実録と合せて造り たてた実録伝であります。夫れが故に此小栗判官照手姫の恋愛話に依って生れたる非惨なる此の 蘇生塚へ参詣する者多く縁結びの神として拝めり。 終り 『ChatGPT』にて現代語に訳して見ました。 【小栗は長右ヱ門の言葉に詰られ、辞退することはできず、座敷へ向かいました。そこでは都の 国主を思わせる美しい女性が座っており、小栗はその姿に驚きました。小栗は、この女性が 都の人であると思い、自身も都の人であることを話しました。しかし、この女性は小栗に自分の 出身地を尋ね、小栗は常陸の国出身であることを告げました。それから、小栗と女性は互いに 自分の過去を語り合いました。 小栗は、以前にガキヤミ車として三日間待たされたことを話し、女性は自分の過去を語りました。 彼女はかつて自分の父が毒酒を盛られて亡くなり、自身も海に流されて売られたことを明かし ました。そして、その後、彼女はこの家に買い取られ、水仕事を十回以上もこなさなければ ならなかったことを話しました。 小栗は感動し、彼女が自分の妹であることを知り、再び抱きしめて涙を流しました。彼女は自分の 父が小栗を殺し、その報いとして自らも苦しむ運命にあると語りました。小栗は彼女のために 報いを求め、美濃の国で多くの褒美を受けたことを伝えました。 その後、長右ヱ門は褒美を受け取り、小栗とともに相模へ帰り、横山一族を打ち倒しました。 小栗は自身の正体を明かし、三条院大納言兼家の一子であることを証明しました。 そして、常陸の鞍木の城へと帰りました。 この物語は二度生まれ変わった小栗判官と照手姫の苦難と恋愛を描いており、その物語を元に 造られた蘇生塚は多くの人々に拝まれています。蘇生塚は縁結びの神として信仰され、多くの 参詣者が訪れています。終わり】 「要訳 都に戻った小栗は、帝から美濃国を拝領し国守となった。そして照手の働く遊女宿に上がる。 小栗は「常陸小萩」の酌を希望する。国守を小栗とは知らない照手はが酌にでると、 小栗が照手を見つめ自分の身の上を語りだした。すると照手は黙ってむせぴ泣き出した。 こうして二人は再会し、幸せになったという。」   小栗判官正清は、相模横山大膳の計略に引っかかり毒殺されて地獄に堕ちるが、閻魔大王の裁定に より地上界に戻された。しかし異形の餓鬼阿弥の姿となり、歩くことすらままならない。 餓鬼阿弥となった小栗は、藤沢の遊行上人の手助けで、土車にのせられて、妻の照手姫や多くの 人々の手助けで熊野本宮の湯の峰へ運ばれ薬湯の効用により蘇る。「矢取りの段」は本復した 判官政清が、修験者姿で生家の館を訪ねるが丁度自分の一周忌法要の最中であった。 悲しみにくれる母に親子の名乗りをするものの、父高倉大納言は聞き入れず、本物の政清ならば 「矢取りの秘術」を習得しているはずと政清に向かって矢を射かけるのであった。  そして、青墓の宿で働く常陸小萩──照手姫と再会。 横山大膳を討とうと取り囲みますが、姫の言葉で思いとどまり許します。  原作者及び原作年代は不明なるも江戸時代か明治初期と思はれます。兎角西俣野と東俣野の 土地全部小栗判官にまつわる名称古跡である、小栗塚、道場谷、御所ヶ谷、四ッ塚、鬼鹿毛馬の 「ませ田」等々 皆旧籍を言い伝え又字名が皆旧籍地と一致します。それを飯田与七様が写し、又それを 尾島治平様が写したのが今日に伝はったわけです。又尾島貞良が写したわけです。 但、中風で指がきかず読みにくいが平に御容赦下さい。 昭和四十九年二月元本より写す尾島貞良と記してあります。  計画の首謀者である三男の三郎は罰して死罪に。 こちらの絵では、三郎に切腹を命じているところであると。 かくして、京都、常陸、藤沢、青墓、熊野と、各地を結ぶ物語は大団円を迎えます。 そして物語は、各地に伝説を残しました と。  そして別の部屋にも様々な仏像等が展示されていた。  花祭りの時に誕生仏に柄杓(ひしゃく)ですくった甘茶をかけるのだが・・・。  七福神 布袋 様。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・  モバイル スタンド&クリーナー 240個セット販売 折りたたみ式スマホスタンド クリーナー内蔵 2色取混ぜ タブレットも使用可能 モバイルグッズ 販促品・景品・ノベルティ・記念品 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.09.22 23:47:25

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|