|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

「大神宮通り」を「早稲田通り」に向かって進む。

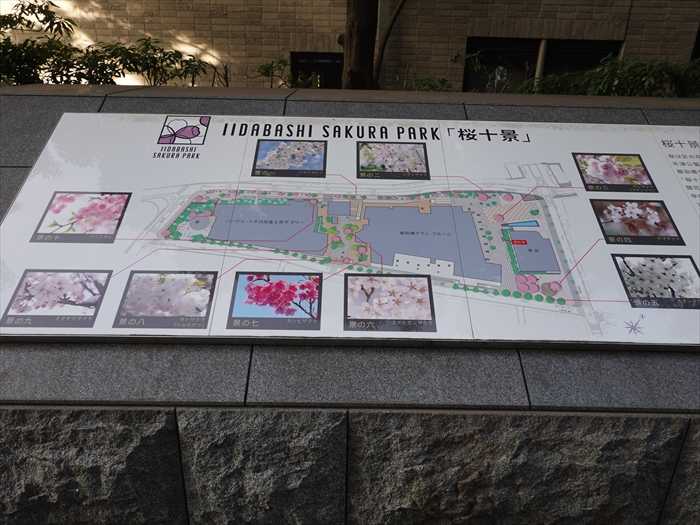

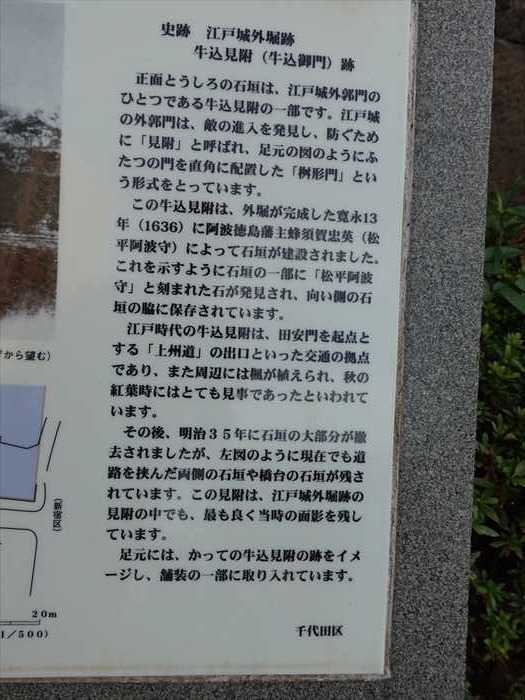

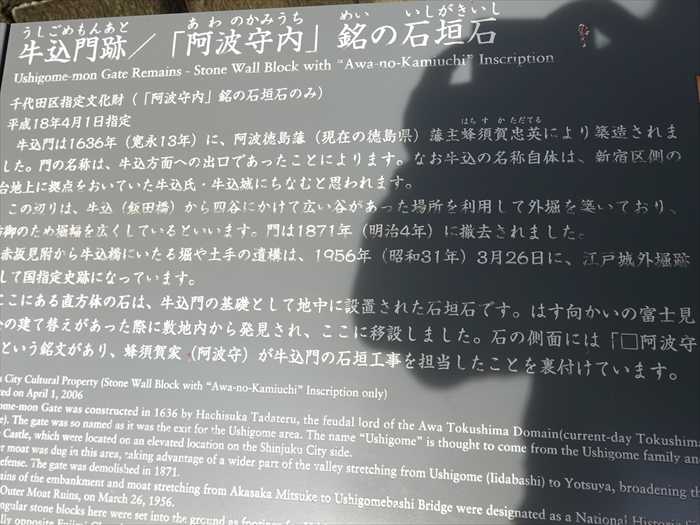

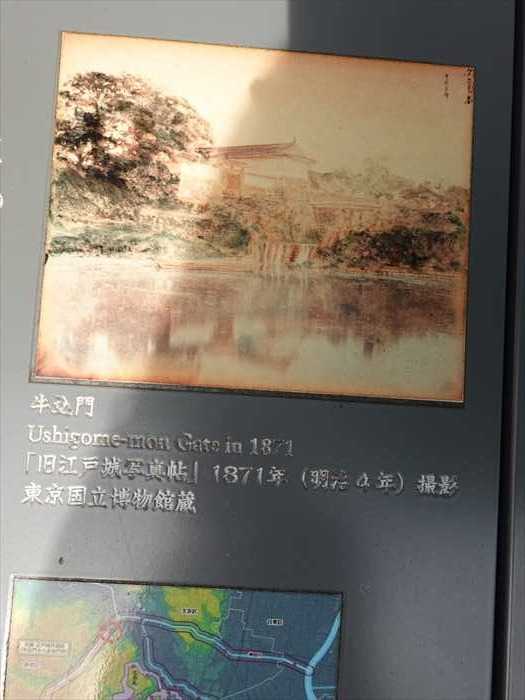

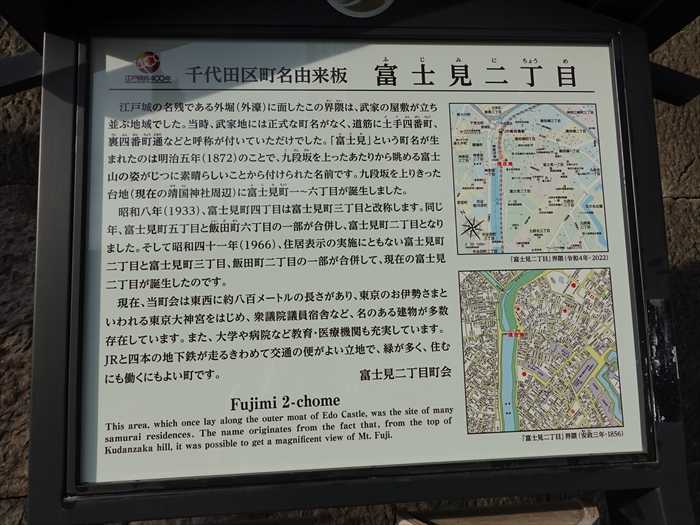

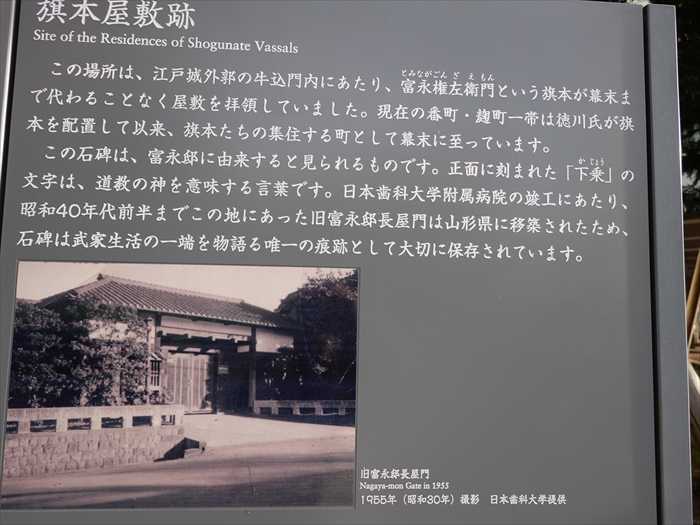

「早稲田通り」との交差点から左手に「日本基督教団 富士見町教会」を見る。  「富士見町教会」東側の広場。  「IIDABASHI SAKURAPARK 「桜十景」」案内板。  「飯田橋サクラパーク」には開花時期と花色の異なる10種類、約40本の桜が植えられていると。  「桜十景について 桜は区の花であり、千代田区には外濠公園、千鳥ヶ淵や靖国神社など名所が多く存在しています。 飯田橋サクラパ一クでは新たな桜の名所を目指し、「桜十景」をコンセプトとしてソメイヨシノ、 シダレザクラなど開花時期と花色の異なる10種類、約40本の桜を配置しました。 早咲きののカンヒザクラから遅咲きのサトザクラまで1か月半にわたり桜を楽しむことが できます。」  さらに飯田橋駅方向に進むと右手にあったのが「日本歯科大学」。  交差点先の左側にあったのが「江戸城 牛込見附跡」 JR飯田橋駅の市ヶ谷駅 (南西) 側直ぐの早稲田通りの両側に石垣があり、これが江戸城外堀の 牛込見附 (牛込御門) 跡の一部。 江戸城外郭門の一つである牛込見附は、二つの門を直角に配置した「枡形門」になっていて、 今ここに残っている石垣がその一部分で、江戸城外堀跡の見附の中でも、最も良く当時の面影を 残しているとのこと。 また、ここが外堀ということは、江戸城が如何に広かったかということも実感できるのであった。 この石垣の上に隅櫓が建っていたと。  「江戸城 牛込見附跡」の石垣前には案内板が。  「史跡 江戸城外跡 牛込見附(牛込御門)跡」  「史跡 江戸城外跡 牛込見附(牛込御門)跡 正面とうしろの石垣は、江戸城外郭門のひとつである牛込見附の一部です。江戸城の外郭門は、 敵の進入を発見し、防ぐために「見附」と呼ばれ、足元の図のようにふたつの門を直角に配置した 「桝形門」という形式をとっています。 この牛込見附は、外堀が完成した寞永13年(1636)に阿波徳島藩主蜂須賀忠英(松平阿波守)に よって石垣が建設されました。 これを示すように石垣の一部に「松平阿波守」と刻まれた石が発見され、向いの石垣の脇に 保存されています。 江戸時代の牛込見附は、田安門を起点とする「上州道」の出口といった交通の拠点であり、 また周辺には楓が植えられ、秋の紅葉時にはとても見事であったといわれています。 その後、明治35年に石垣の大部分が撤去されましたが、左図のように現在でも道路を挟んだ 両側の石垣や橋台の石垣が残されています。この見附は、江戸城外堀跡の見附の中でも、 最も良く当時の面影を残しています。 足元には、かっての牛込見附の跡をイメージし、舗装の一部に取り入れています。 千代田区」  「牛込見附」。  牛込見附の復元図。  正面に「牛込橋」。  道路を挟んだ両側の石垣の写真をネットから。  飯田橋駅西口を見る。  「日本基督教団 富士見町教会」を振り返る。 足元には、かっての牛込見附の跡をイメージし、舗装の一部に取り入れています と。  「牛込門跡/「阿波守内」銘の石垣石」。  「□阿波守内」という銘文がある石垣石。  左から縦書きで「□阿波守内」と刻まれているのだと。 阿の阜偏(こざとへん)や波の氵(さんずい)部分は半分以上埋もれていたが。  さらにズームして。  「牛込門跡/「阿波守内」銘の石垣石」案内板。  「牛込門跡/「阿波守内」銘の石垣石 千代田区指定文化財(「阿波守内」銘の石垣石のみ) 平成18年4月1日指定 牛込門は1636年(寛永13年)に、阿波徳島藩(現在の徳島県)藩主蜂須賀忠英(はちすか ただてる)により築造されました。門の名称は、牛込方面への出口であったことによります。 なお牛込の名称自体は、新宿区側の台地上に拠点をおいていた牛込氏・牛込城にちなむと 思われます。 この辺りは牛込(飯田橋)から四谷にかけて広い谷があった場所を利用して外堀を築いており、 防御のため堀幅を広くしているといいます。門は1871年(明治4年)に撤去されました。 赤坂見附から牛込橋にいたる堀や土手の遺構は、1956年(昭和31年)3月26日に、江戸城外堀跡 として国指定史跡になっています。 ここにある直方体の石は、牛込門の基礎として地中に設置された石垣石です。はす向かいの 富士見教会の建て替えがあった際に敷地内から発見され、ここに移設しました。石の側面には 「□阿波守内」という銘文があり、蜂須賀家(阿波守)が牛込門の石垣工事を担当したことを 裏付けています。」  「牛込門」 1871年(明治4年)撮影。  江戸城を取り巻く地形と文化財  「千代田区町名由来板 富士見二丁目」案内板。  「千代田区町名由来板 富士見二丁目 江戸城の名残である外堀(外濠)に面したこの界隈は、武家の屋敷が立ち並ぶ地域でした。 当時、武家地には正式な町名がなく、道筋に土手四番町、裏四番町通などと呼称が付いて いただけでした。「富士見 」という町名が生まれたのは明治五年(1872)のことで、 九段坂 を上ったあたりから眺める富士山の姿がじつに素晴らしいことから付けられた名前です。 九段坂を上りきった台地(現在の靖国神社 周辺)に富士見町一~六丁目が誕生しました。 昭和八年(1933)、富士見町四丁目は富士見町三丁目と改称します。同じ年、富士見町五丁目と 飯田町六丁目の一部が合併し、富士見町二丁目となりました。そして昭和四十一年(1966)、 住居表示の実施にともない富士見町二丁目と富士見町三丁目、飯田町二丁目の一部が合併して、 現在の富士見二丁目が誕生したのです。 現在、当町会は東西に約八百メートルの長さがあり、東京のお伊勢さまといわれる 東京大神宮 をはじめ、衆議院議員宿舎など、名のある建物が多数存在しています。 また、大学や病院などの教育・医療機関も充実しています。JRと四本の地下鉄が走る きわめて交通の便がよい立地で、緑が多く、住むにも働くにもよい町です。 図上「富士見二丁目」界隈(平成15年・2003) 富士見二丁目町会」  「牛込橋」を見る。  飯田橋駅側の牛込見附の石垣を見る。  右手にあったのが「日本歯科大学附属病院」。  校庭内に。  樹木の廻りに円形の年表が敷設されていた。  中心から、時計回りに輪を描くように時代が変わる。  飯田橋周辺の歴史が描かれているようであった。    「旗本屋敷跡」碑。 旗本 富永権左衛門の屋敷跡。  「下乗」と刻まれた石碑が見えた。  水場であろうか?  「旗本屋敷跡」案内板  「旗本屋敷跡 この場所は、江戸城外郭の牛込門内にあたり、富永権左衛門という旗本が幕末まで代わること なく屋敷を拝領していました。現在の番町・麹町一帯は徳川氏が旗本を配置して以来、 旗本たちの集住する町として幕末に至っています。 この石碑は、富永邸に由来すると見られるものです。正面に刻まれた「下乗(かじょう)」 の文字は、道教の神を意味する言葉です。日本歯科大学附属病院の竣工にあたり、昭和40年代 前半までこの地にあった旧富永邸長屋門は山形県に移築されたため、石碑は武家生活の一端を 物語る唯一の痕跡として大切に保存されています。」  地図にも「富永八五郎 五百石」の屋敷が描かれていたが。  「旧富永邸長屋門」。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ iPhone 15 香港版 A3092 海外SIMフリースマホ【アルミボディでカラーも豊富・Type-Cケーブルへ変更・4.8MPメイン2眼カメラ搭載】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.10.18 17:34:35

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|