|

|

|

カテゴリ:(完結)東京歩きめぐり

2018年10月13日(土)曇

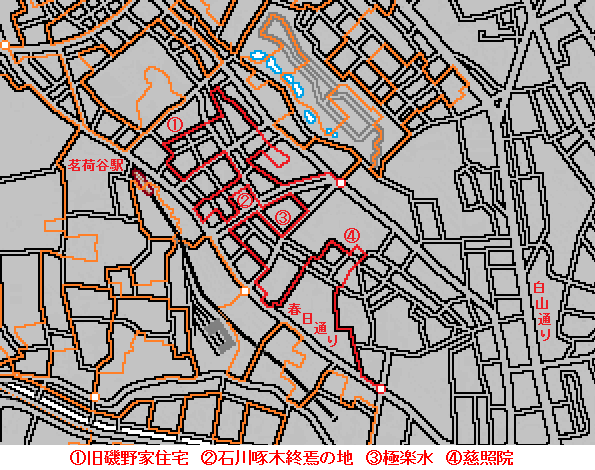

このところ、ぐずついた天気が続いている。今日も曇り空。今回歩くのは、文京区の小石川4~5丁目。08:30 植物園前交差点 、【 東京歩きめぐり 第118回 】を歩き始める。 小石川の地名の由来は、かつてこの辺りを流れていた谷端川(やばたがわ 現在は暗渠)の河原に小石が多かったからとする説や、加賀国石川郡から白山神社(現在は文京区白山5丁目にある)を勧請したことから小・石川とする説がある。  「播磨坂」を上る。坂名は、江戸時代この辺りに常陸府中藩松平播磨守の屋敷があったことに由来する。「旧磯野家住宅」を訪れる。実業家の磯野敬が建てた住宅で、主屋の屋根と外壁に銅板が張り廻された外観から、かつては「銅(あかがね)御殿」と呼ばれていた。  主屋は 1912年(大正元年)竣工。隣接する駐車場から、銅色ではなく、緑青がふいた外壁銅板を窺うことができる。表門は 1913年(大正2年)竣工。門扉は7cmもの厚みを持つクスノキの一枚板で作られているらしい。  「団平坂」を上る。坂名は、団平という米つきを商売とする人が住んでいたことに由来する。近くに「石川啄木終焉の地」案内板がある。1912年(明治45年)啄木はここにあった借家で、結核により26歳の若さで亡くなった。  「吹上坂」を上る。坂名は、極楽水といわれた湧水が吹き上げていたことに由来する。幕末の切絵図にも記された「極楽水」が、マンションの公開空地に再現されている。窪地に雨水が少し溜まっているだけで、水は湧いていない。  「慈照院」を訪れる。ここには辰巳屋惣兵衛の墓がある。惣兵衛は江戸時代中頃の遊侠人で、女装して仮面をつけて踊る狂言神楽を創案。これが江戸市中で人気を博したという。墓石にもその姿が描かれている。  「三百坂」を上る。松平播磨守の屋敷では、新しく召抱えた者が役に立つかを試すため、この坂を利用した。主君が登城のとき、玄関で目見えさせ、後衣服を改め、この坂で供の列に加わらせた。坂を過ぎるまでに追いつけなかった場合、遅刻の罰金として三百文を出させたという。これが坂名の由来とされる。09:50 伝通院前交差点 、【 東京歩きめぐり 第117回 】はここで終わり。 植物園前交差点 → 伝通院前交差点 : 4.7 km

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2018.10.15 09:56:04

コメント(0) | コメントを書く

[(完結)東京歩きめぐり] カテゴリの最新記事

|