|

|

|

カテゴリ:江戸切絵図歩きめぐり

2024年02月13日(火)快晴

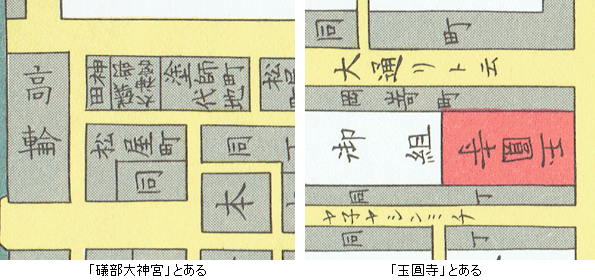

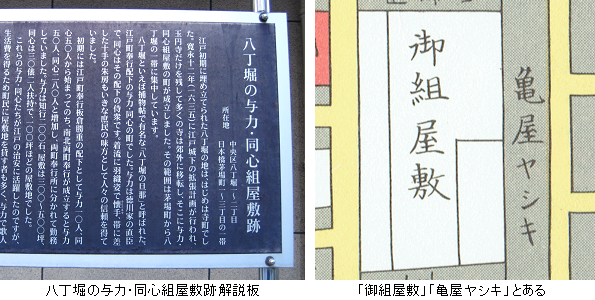

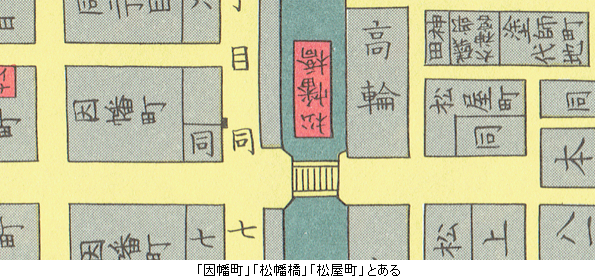

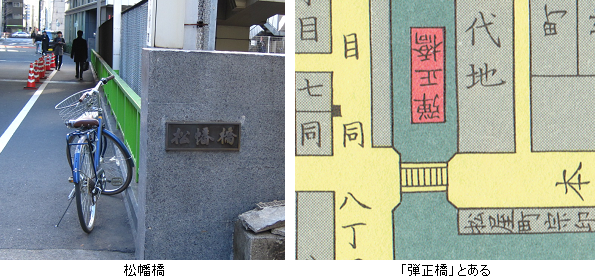

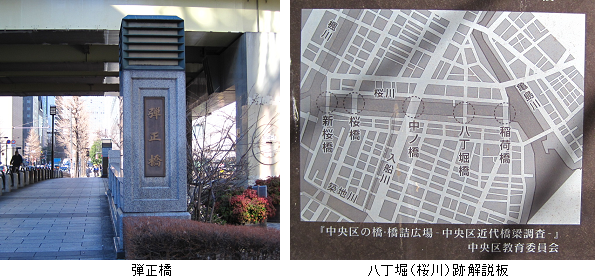

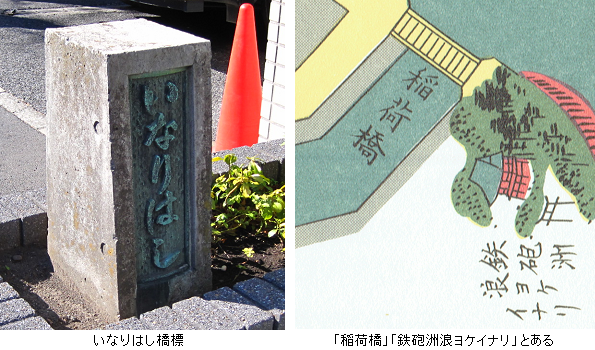

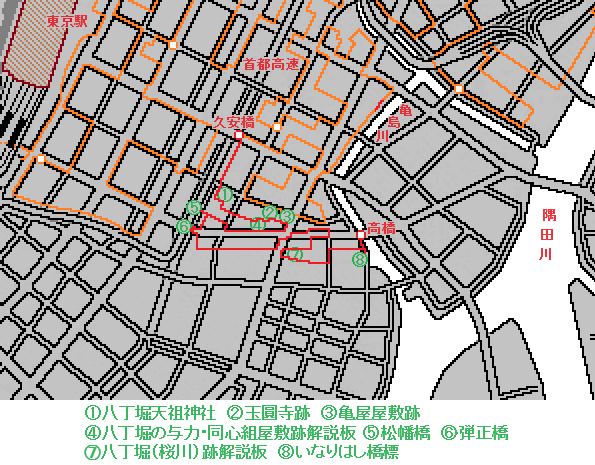

快晴、微風、歩きめぐり日和。今回歩くのは、文久3年(1863年)板「八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図」のうち、現在の中央区八丁堀3~4丁目に当たる地区。09:10 久安橋東詰、【 江戸切絵図歩きめぐり 第40回 】を歩き始める。 切絵図に「礒部(いそべ)大神宮」とある。寛永元年(1624年)志摩国(現在の三重県)の「伊雑宮(いざわのみや)」から日本橋に勧請。伊雑宮は「礒部の宮」「礒部の大神宮」とも呼ばれる。寛永10年(1633年)現在地に遷座。明治時代、「八丁堀天祖神社」と改称した。  切絵図に「玉圓寺」とある。江戸時代初期、八丁堀には寺院が多く「八丁堀寺院町」とも呼ばれていた。寛永12年(1635年)江戸城下の拡張計画が実施され、寺院の多くが江戸の中心部から離れた場所へ移転したが、玉圓寺だけは由緒ある寺として八丁堀に残された。明治維新後、玉圓寺は切絵図に記された場所(現在の八丁堀3丁目)から現在地(八丁堀1丁目)へ移転した。  京華スクエア前の「八丁堀の与力・同心組屋敷跡」解説板によると、八丁堀寺院町の跡地には町奉行所配下の与力・同心組屋敷が設置されるようになった。与力は徳川家の直臣、同心はその配下の侍衆。切絵図には茅場町から八丁堀の一帯に「御組屋敷」が並んでいる。「亀屋ヤシキ」とあるのは、仕立師 亀屋市郎右衛門の拝領地。  切絵図の楓川に「松幡橋」が架かっている。切絵図には橋の東西に「松屋町」と「因幡町」とあり、この両町名から1字ずつ取って橋名が付けられた。楓川は 1960年代に埋め立てられ、跡地には首都高速道路が建設された。  切絵図では松幡橋の南に「弾正橋」が架かっている。北八丁堀に旗本島田弾正利正の屋敷があったことから橋名が付けられたという。弾正利正は慶長18年(1613年)から寛永8年(1631年)まで江戸南町奉行を務めた。明暦の大火(明暦3年 1657年)後、島田家の屋敷は湯島へ移転した。  桜川公園に「八丁堀(桜川)跡」解説板がある。江戸時代初期、楓川・京橋川の合流地点から東へ、亀島川を経て隅田川に至る通船のための水路として八丁堀は開削された。明治時代、桜川と改称。1960年代に埋め立てられ、現在は桜川公園などになっている。  八丁堀跡が亀島川と合流していた地点に「いなりはし」橋標がある。橋の南詰にある鉄砲洲稲荷神社が橋名の由来。切絵図には「稲荷橋」「鉄砲洲浪ヨケイナリ」とある。09:50 高橋西詰、【 江戸切絵図歩きめぐり 第40回 】はここで終わり。 久安橋東詰 → 高橋西詰 : 2.4 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 116.9 km )

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.02.14 08:47:23

コメント(0) | コメントを書く

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

|