|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

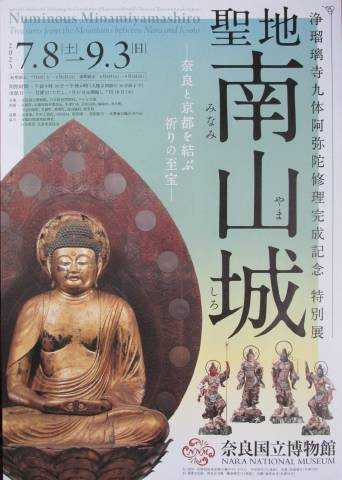

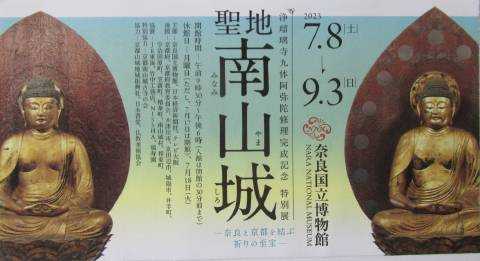

興福寺境内の通路から奈良公園に入ります。入口にこの案内掲示板があります。 「浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成 特別展」として開催された「聖地 南山城」を鑑賞するのが今回の主目的です。  通路沿いに進めば、博物館の手前に、もう一つの案内板があります。 左側は後にご紹介する「なら仏像館」の展示案内です。右は新館での特別展の案内。  奈良国立博物館の東側面から正面入口に向かいます。  エントランスの正面のガラス壁面に吊された特別展のバナー この特別展は9月3日(火)で終了しました。9月1日、会期終了の直前に鑑賞してきました。 覚書を兼ねたご紹介です。  事前に入手していた特別展PRチラシです。A4サイズの二つ折です。  チラシを広げた状態。後ほどこのチラシの図を引用します。  これは入場券半券。ここに、今回のメインと言える浄瑠璃寺の「阿弥陀如来坐像」が使われています。 浄瑠璃寺の本堂に九体阿弥陀如来坐像が安置されています。かつて浄瑠璃寺を訪れ、九体阿弥陀如来坐像を拝観して以来です。修理完成後として、今回特別展の会場で拝見出来たのは九体中、その1・8の二軀でした。 右がその1,左がその8です。上掲PRチラシの表紙に使われているのはその1、エントランスでは、入場券と同様に二軀が使われています。  鑑賞後に購入した図録の表紙には、「阿弥陀如来坐像その1」が使われています。 この特別展のメインとなる二軀の阿弥陀如来坐像は、展示の全体構成でいえば、「第三章 阿弥陀仏の浄土」というセクションに展示されていました。すぐ目の前、間近に拝見できることがうれしい。さらに、坐像本体と光背が分離されて展示されていました。 九体阿弥陀の修理の方針は現在の状態を維持するということがよくわかります。その1・8の光背をごく間近でみて、光背の意匠が異なることにも気づきました。浄瑠璃寺で拝見した時は、九体の阿弥陀如来坐像が安置されているその壮観さに圧倒されて、光背の細部を対比的に見ていなかったことに気づきました。これは今回の収穫の一つです。次回、浄瑠璃寺を訪れる時には、光背の違い並びに、阿弥陀仏の顔貌の微妙な違いに着目して拝見したいと思いました。  この特別展「聖地 南山城」でおもしろいアイデアと思ったのは、この「鑑賞ワークシート」が会場入口に準備されていたことです。  開くとA3サイズで、南山城の地図が中央に描かれた「南山城の宝物マップ~伝わった場所を解き明かそう!」というワークシートです。 地図の周辺に仏像・図像・神像・鐘などのイラストが描かれています。周辺に描かれたイラストにはアルファベットが割り振られています。展示会場でこのイラストの宝物を見つけ、その所蔵先を確認して、地図の所蔵先の□にアルファベットを書き込むのです。その□の右下にはひらがなの一文字が記されています。次は、第2のミッションとして、書き込んだアルファベットに対応するひらがなを、アルファベット順にした一つのメッセージに当てはめていくという形です。完成させれば、あるメッセージを読むことができるというワークシートです。 ターゲットは学齢期の人々でしょうが、大人も十分楽しめるワークシートです。  裏面は「南山城新聞」という形式になっています。 「南山城」は京都府南部のなだらかな山間を木津川がながれる地域です。木津川沿いに仏教が伝来されましたので、伝来間もない頃からお寺が建てられた地域になります。 今回は、この南山城から149件の展示が行われ、そのうち、仏像は46件展示されているとのこと。 このワークシュート、ちょっと遊び心があっておもしろい企画です。 この南山城新聞の記事を読んで知ったことが2つあります。 1.奈良国立博物館公式キャラクターが「ざんまいず」と称されるあおじしであること。 2.「木津」という地名は、木津川に木材が集まる港(津)があったことにちなむこと。 特別展は新館の会場が7章に構成されて展示されていました。順に少し触れて参ります。 <第1章 恭仁京の造営と古代寺院> 奈良時代、聖武天皇が天平2(740)年に山背国の南端に恭仁京の造営を命じました。しかし、都として機能したのは天平16年まで。ごく短期間の遷都です。恭仁京の大極殿は、後に山城国分寺の金堂になったそうです。 恭仁京跡碑のある辺りの現在の景色が、大きな写真パネルで掲示されていました。 この最初のセクションでは、発掘調査での出土品-瓦類・塑像片・陶器片・経筒など-が数多く展示されていました。 仏像では、海住山寺蔵の「十一面観音立像」(重文)が最初の展示です。  興味深かったのはPRチラシに載るこの二軀です。 右側は「薬師如来坐像」(和束町の薬師寺蔵、重文)。左は「阿弥陀如来座像」(木津川市の蟹満寺蔵)。これらは平安時代9世紀頃の作です。  平安時代(10世紀)に造像された京都屈指の巨像である「十一面観音立像」も展示されています。木造・漆箔で、像高286.3cm。重文。宇治田原町の禅定寺蔵です。 禅定寺蔵の「文珠菩薩騎獅像」も展示。木造漆箔、平安時代(10世紀)、重文です。 絵巻では、「東大寺大仏縁起」下巻(重文)と「笠置寺縁起絵巻」上巻を見ました。ともに室町時代の作。笠置寺は笠置町に所在。 <第2章 密教の広がりと山岳修験>  牛頭天王は神社の探訪で馴染みのある神名なのですが、私には造像として「牛頭天王立像」を見るのは初体験でした。京田辺市の朱智神社蔵。木造彩色。平安時代(10~11世紀)の作。 木津川市の松尾神社蔵の「牛頭天王坐像」も展示されていました。木造彩色で平安時代(12世紀)の作です。こちらは坐像。ともに頭頂に牛頭を戴く姿ですが、前者は三面忿怒相に対して、後者は四面です。 神道系では、高さ13~19cmという「大将軍神坐像」の小像が19?展示されていました。方位を司どる陰陽道の神だそうです。これも初めてか、記憶にはありません。木造彩色。平安時代(12世紀)。城陽市の巨椋神社蔵です。  「愛染明王座像」は、今までにいくつか拝見してきましたが、このように矢を天に向かって放つ姿を見るのは初めてです。この姿勢から天弓愛染と呼ばれるとか。木造彩色。平安時代(12世紀)の作。木津川市の神童寺蔵(重文)。 密教と言えば、「両界曼荼羅」ですが、木津川市の海住山寺蔵の作を見ました。びっしりと描かれた諸仏像のお顔が可愛らしく描かれていたのが印象的です。江戸時代(18~19世紀)の絹本着色ですので色鮮やかです。細部を見る分には見やすかったです。 あまり見かけないものとしては、「星曼荼羅」が展示されていました。鎌倉時代(13世紀)の作。星曼荼羅は「北斗法」の本尊として用いられたそうで、除災・延命を祈願する密教の修法として、平安時代中期以降に行われるようになったと言います。南山城村の真論院蔵。  「降三世明王立像」(右)と「金剛夜叉明王立像」(左)。ともに木造彩色で、像高155cm少し。平安時代(12世紀)の作。五大明王像中の二?。本作の像容は、概ね東寺講堂像に倣うと言います。興味深いのは、明王像の台座になっている部分の大きな違いです。京田辺市の寿宝寺蔵。 図像としての不動明王像は今までにけっこう鑑賞してきていますが、「不動明王四十八童子像」という形式は初めて見ました。南北朝時代(14世紀)の作。木津川市の西明寺蔵。 なぜ、四十八童子なのか。図録の説明によれば、不空訳『勝軍不動明王四十八使者秘密成就儀軌』に使者の数に由来すると考えられるとか。この儀軌では使者の像容はそれぞれ詳細に規定されていると言います。展示の掛幅は、各童子が白肉身で片手に蓮華を持つ形式のバリエーションになっている作品です。童子の顔を眺めていくと、少しずつ微妙に描きわけてあるのです。そこも印象に残ります。 この辺りで一区切りにします。 つづく 参照資料 *「聖地 南山城 -奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-」 展示品リスト * 図録『聖地 南山城 -奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』 奈良国立博物館 2023 補遺 浄瑠璃寺 :「木津川市」 浄瑠璃寺 :「奈良寺社ガイド」 南山城の古寺巡礼 :「観光疔」 恭仁京跡 :「木津川市」五大明王 牛頭天王 :ウィキペディア 牛頭天王 :「コトバンク」 五大明王 :ウィキペディア 仏に関する基礎知識:五大明王(ごだいみょうおう) :「高野山霊宝館」 密教の敵、許すまじ 「五大明王」空海が三次元化した密教の世界:「DiscoverJapan」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 観照&探訪 奈良市 奈良国立博物館に -1 往路途中の興福寺にて へ 観照&探訪 奈良市 奈良国立博物館に -3 特別展「聖地 南山城」(2) へ 観照&探訪 奈良市 奈良国立博物館に -4 久しぶりの庭園散策(1) へ 観照&探訪 奈良市 奈良国立博物館に -5 久しぶりの庭園散策(2) へ 観照&探訪 奈良市 奈良国立博物館に -6 なら仏像館(1) へ 観照&探訪 奈良市 奈良国立博物館に -7 なら仏像館(2) へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.09.16 09:18:45

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|