|

|

|

カテゴリ:旅行

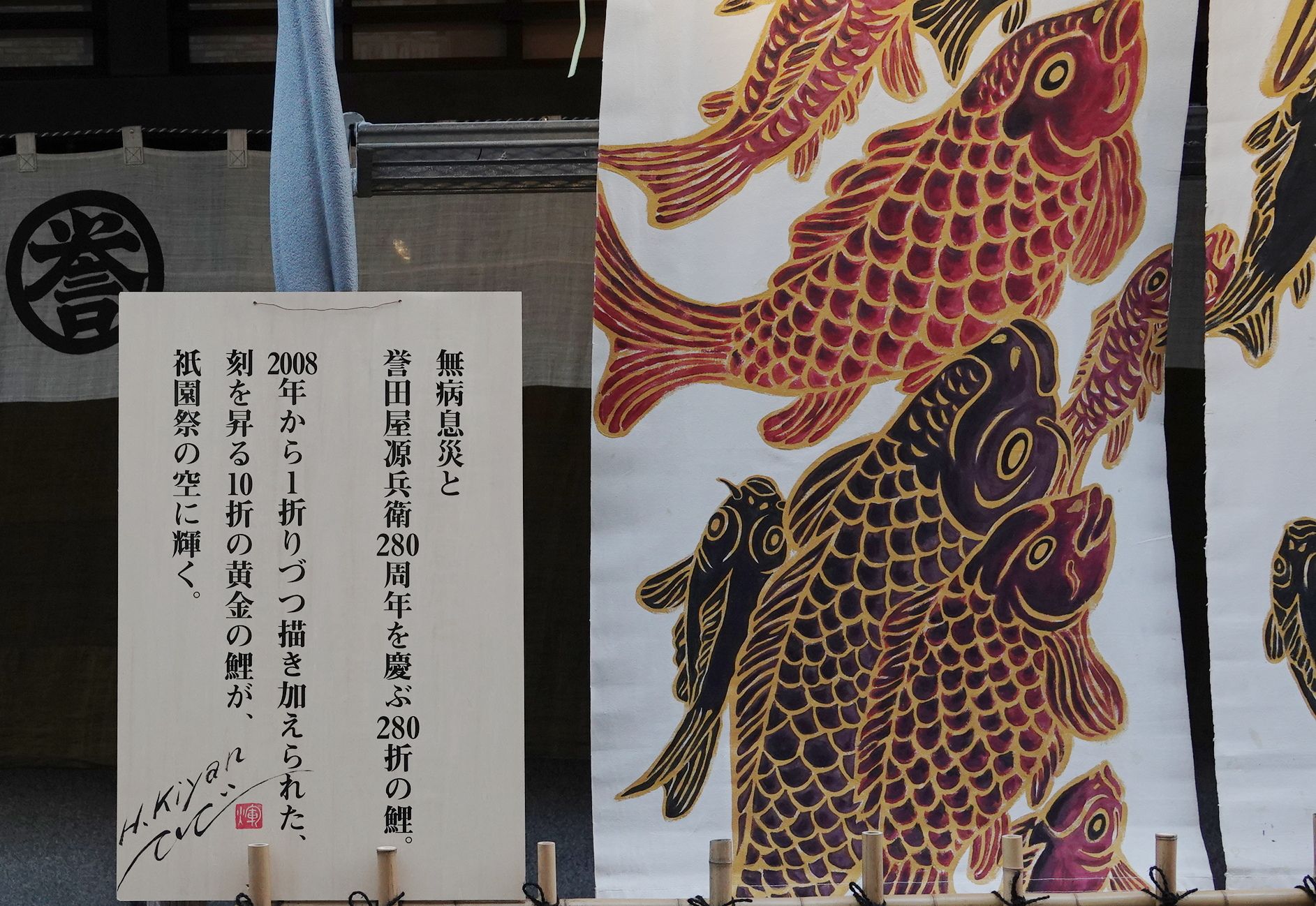

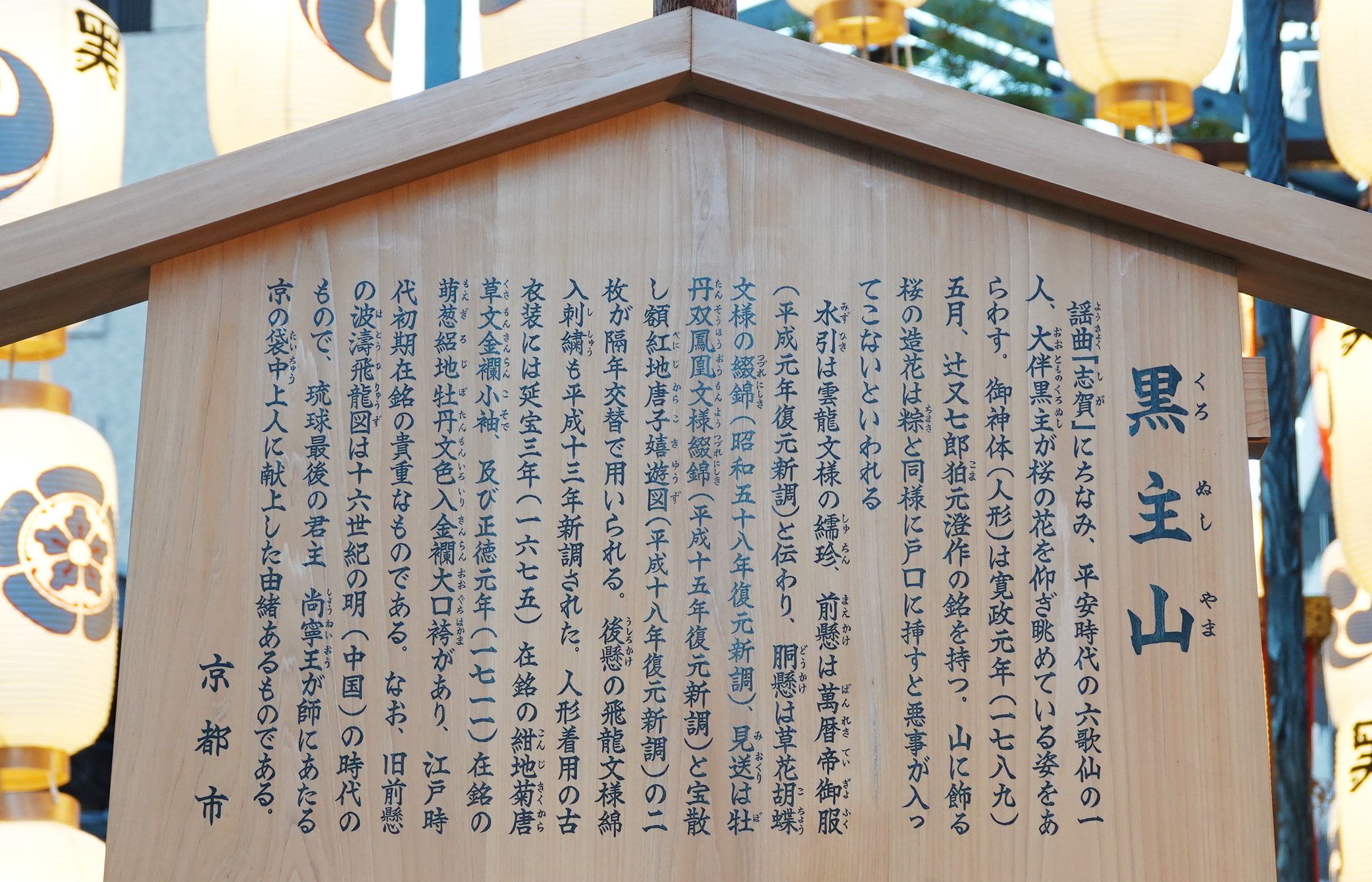

8月5日(日) 今日もお暑うございますな。 毎日の挨拶はこれ一本。 一月以上続く炎暑日和。 毎日くらくらしています。 昨日の花火大会は、時折涼しい風も吹き、楽しく過ごすことができました。 親爺としてはきれいな写真も撮れましたので、いずれ日記に書きましょう。 さて、 役行者山から室町通を更に下りますと、黒主山が見えてきます。  途中に巨大な鯉の吹き流しがありました。 奥様のLINEにあった鯉の前とは此処だったのですね。 勝手に行くなよって感じです。  誉田屋源兵衛は西陣織の帯屋さんですね。 1738年創業の280年の歴史を誇る老舗です。 「誉田」は「こんだ」と読みます。  黒主山は、謡曲「志賀」を題材とした山鉾です。 あらすじは以下の通り。 天皇に仕える臣下が、近江の志賀の山桜を見ようと山道を急いでいたところ、 薪に花を添え花の陰に休む老人に出会いました。 この老人が大友黒主は、和歌の徳を語って消え去りますが、 その晩、臣下の夢の中に現れて舞を舞ったのです。  大友黒主とは、六歌仙の一人に数えられています。 六歌仙とは僧正遍照、在原業平、喜撰法師、文屋康秀、小野小町、大友黒主のことを指し、 日本初の勅撰和歌集、古今和歌集の序文(仮名序、真名序)で取り上げられている6人のことです。 この古今和歌集の仮名で記された序文(仮名序)は、 撰者の一人である紀貫之によって書かれたものとされます。 そこでは、 「大友黒主はそのさまいやし。いはば薪負へる山びとの、花のかげに休めるがごとし」、 と記されています。 「そのさまいやし」、つまり「みすぼらしい」では褒められている気がしないのですね。  ついでに他の5人はどう書かれているかご紹介。 僧正遍照は 歌の様は得たれども まこと少し たとへば絵にかける女を見て いたづらに心を動かすがごとし 在原業平は その心余りて言葉たらず しぼめる花の色なくて にほひ残れるがごとし 文屋康秀は 言葉はたくみにて そのさま身におはず いはば商人のよき衣着たらむがごとし 宇治山の僧喜撰は 言葉かすかにして 初め終はり確かならず いはば秋の月を見るに暁の雲にあへるがごとし 小野小町は いにしへの衣通姫の流なり あはれなるやうにて強からず いはばよき女の悩めるところあるに似たり 強からぬは 女の歌なればなるべし となっています。 ウ~ン、全員揃ってとても褒められているとは思えない。  さらに六歌仙以外の歌人は、 詠みさえすればそれが歌と思っているだけで、歌とは何かを分かっていない、 評価するにも値しないと、ボロクソに扱下ろされています。 六歌仙とは後世の人々が付けた名のようですが、 紀貫之の評価では、名を知られているようだが他の人よりちょっとましなだけ。 こうも言ってしまうと身も蓋もありませんね。 紀貫之がなぜこの6人の名を挙げているのか今もって謎のようです。 歌人の理想像としては、万葉の時代の柿本人麻呂と山部赤人の2人の歌聖をあげています。 因みに、古今和歌集は醍醐天皇の勅命で編纂事業が始められ、 900年を幾らか過ぎたころに完成したものです。  謡曲・志賀に話を戻しますと、 大友黒主が花の陰に休み、花を仰ぎ見る老人として登場しています。 まさにこの古今和歌集の仮名序の表現をパロッた感じです。 紀貫之の悪口を皮肉ったように感じるのは親爺だけでしょうか。  大友黒主の大友氏は、古来の日本豪族一族である大伴氏とは出自は別です。 こちらは、近江国の大津辺りが領地の地方豪族。 天智天皇やその息子である大友皇子(弘文天皇)に仕えた一族であったようです。 しかし、大友皇子が天武天皇との後継者争い(壬申の乱)に敗北してからは不遇の時代が続きます。 地方の大領でしかない黒主の官位は、従八位上程度だったそうです。 現在の大津市には志賀町という地名がありますが、 そこには本物の黒主神社があるそうです。 祀られている御祭神は大友黒主の霊。 地元では神様になっています。 後世の1,300年代初頭に藤原定家が編纂した、日本人なら誰でも知っている小倉百人一首。 小学校で暗記させられた思い出のある方もいると思います。 大友黒主は六歌仙の中では唯一、この小倉百人一首に収載されていないのです。 このような事から、 大友黒主と大伴家持は同一人物ではないか、との憶測も出てくるようです。 実在の人物なのに、益々謎が深まる御仁です。  黒主山に限らず、全ての山鉾は釘などの金具は一切使われていません。 このようにロープや荒縄で、 木組みを縄絡みと呼ばれる伝統的な縛り方で縛って組み立てています。 このほうが適度な緩みが生じて、縦横の衝撃を吸収できるのだとか。 見た目もなかなかきれいな縄目なんですね。 雄蝶、雌蝶、海老、八幡巻などと呼ばれているそうですよ。 亀とか鶴もあるみたい。 機会があれば、骨組みと縄絡みをじっくりと観てみたいものです。  御神体の大友黒主の人形には、 「1789年(寛政元年)5月辻又七郎狛元澄作」の銘が入っているそうです。 2014年の巡行時の黒主山。 このように飾られます。 桜のお花はもちろん造花です。   さて、同じ室町通にある鯉山を尋ねる前に、 六角通を西に入り、お隣の新町通に向かいます。 六角新町の辻にでます。 新町通の南の方には、北観音山が見えました。  北の方には、八幡山。 次はこの八幡山に伺います。  さて、ここで問題です。 室町通と新町通はある点で、決定的な違いがあります。 この違いは何でしょうか。 ヒントは、山鉾の巡行に関係があります。 答えは明日の日記で記しましょう。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2018.08.05 22:14:51

[旅行] カテゴリの最新記事

|