|

|

|

テーマ:映画レビュー(894)

カテゴリ:日本映画

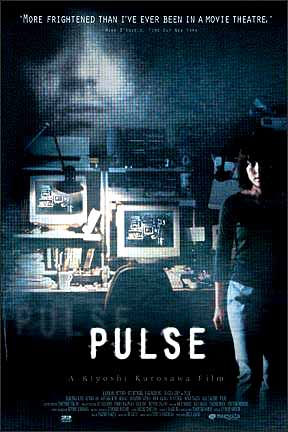

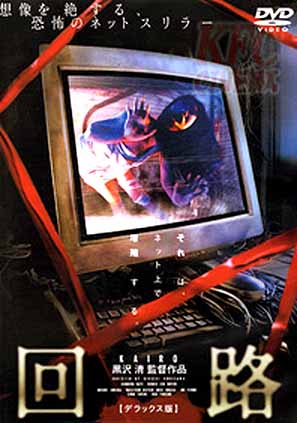

KAIRO, aka PULSE

Kiyoshi Kurosawa 118min (DISCASにてレンタル)  この映画の中の恐怖(?)というのは、パソコンに現れる映像を見て、あるいは赤いテープで封印された部屋の中に入ってしまうことで、その人が段々物思いに耽っているようになって、周囲の人ともつき合おうとしなくなって、やがて自殺(体も消滅)してしまう。そして地上からどんどん人が居なくなる。そういうものです。しかしこのホラーの面はいわば外面であって、実は幽霊でもオカルトでもない、もっと別のことを寓意的に描いているのだと思います。  例えば昔東京から横浜に電車に乗っていこうとすると、まず出札口で「横浜2等1枚」とか言うと、ガラスの向こうの係の駅員さんが目の前の棚に並んだたくさんの切符のなかから 東京→横浜 の切符を1枚抜き取って、日付けを印字して、お金と引き換えに渡してくれた。そして改札口に行くと専用の切符切りハサミを持った係の駅員さんがいて、お客さんの流れが不均一だとに「チャランチャラン・チャラン・チャラン」と空切りで音を鳴らしてリズムを取ってたりりするのだけれど、こちらが手渡す切符を受け取るとハサミを入れ、それをまた返してくれた。単に行きずりではあるけれど、既に2人の人との関係を持ったことになる。それが今は無人の券売機で切符買って、無人の自動改札に切符を入れるだけ。人との関わりはない。人件費削減の合理化なのだけれど、券売機や自動改札という機械を作る技術がないと実現できないわけで、テクノロジーの産物だ。技術が進歩して人と人との関係性が減少する。子供たちは昔は学校や近所の友達と外で遊んだけれど、今は一人家でファミコンやプレステ。そして大人はパソコン・インターネットの世界。リアルの人間関係そっちのけでブログや自分のサイトにうつつをぬかす。それと直接の関係があるかないかはともかく、他人との関係の持ち方を知らない電車男が話題になり、引きこもりなる人々も少なくない。「一緒に遊ぼうよ!」という友達の誘いに対して「今日は家でテレビゲームするから(あるいは今日は塾だから、も)」と断ったとすれば、断られた子供にとっては断った子供が自分の前から消滅したことに他ならない。今まで買い物に来ていたお客さんがネット・ショッピングをするようになって店に来なくなれば、店員にとってはそのお客さんという人間が消えたことだ。ネットにのめり込んでリアルのつき合いが減った人の知人にとっては、その人が(部分的・一時的ではあっても)居なくなったことに他ならない。本来あるべき人間同志の関係性がなくなるということは、それぞれの人にとって他者が消えることであり、こうしてテクノロジー、とりわけインターネットによって人間性が疎外されていく現代に疑問を呈した映画なのだと思う。  物語は、最初と最後(役所広司出演部分)が洋上の船でつながる枠構造におさめられているが、本体部分は観葉植物販売会社勤務の工藤ミチの物語と、大学生川島亮介の物語が平行して描かれ、終結部で2人の物語が統合される形式となっている。ミチの部分では職場の同僚の田口が自殺していなくなり、彼の残したフロッピーか何かに見入ってしまったもう一人の同僚矢部も消えてしまった。亮介の部分では使い始めたパソコンが不思議なサイトにつながってしまい、やがて彼の回りでも人が消えてゆく。共通するのはある種のサイトを見てしまうと、あるいは赤いテープで封印された部屋に入ってしまうと、孤独感に襲われ、やがて消えてゆくということだ。ここでパソコンというのはもろパソコン・インターネットの世界ではあるが、赤いテープの封印も四角いドアや窓の周囲に赤いテープを貼ることで赤い四角形が描かれており、パソコンのモニターを象徴するかのようである。映画の中で大学院生の吉崎は「霊界での受容容量がいっぱいになり、それがこの世界に溢れ出してきている。そしてその霊界からやってきた幽霊と出会ってしまった人は孤独感から自殺に追い込まれ消滅する。」と、また「一度このシステム、つまり " 回路 " が成立してしまうと、それが自律的に作動する。」と語る。ホラー映画仕立てだから霊界だの幽霊だのと言うが、これは人間のリアルな関係を捨ててパソコンやインターネットのバーチャルな世界に行ってしまった人、つまりは我々の前から人間の実質として消えてしまったに等しい人の暗喩であり、回路というのは社会のシステムや風潮のことだ。だから「霊界と現実世界で起こることの関係がわからない」といった良く目にする感想は映画の見方を根本から間違っていることを示しているのではないだろうか。大学生川島亮介の物語として見ると非常にわかりやすい。パソコンは持ってはいるもののまだ使ったことがなかった彼が、パソコンを使うようになり、そして霊界、すなわちバーチャルなインターネットの世界の虜になり、やがて・・・。  以下は2008年5月29日加筆分です。  この作品、最初に見たのは昨年の5月で、レビュー書いていないと思ったら既に書いていました。『叫』、『降霊』、『LOFT』、『ドッペルゲンガー』等を見たついでに記憶で書いたんですね。この作品を1年前に見たとき、DISCASのレンタルで1回見ただけだったのですが、実は良く解らないところがあった。で、もう1度見てからと思ってその時はレビュー書かなかった。で今回安価な中古ビデオがあったので買ったわけです。2度目に見たら良く解りました。最初に見て解らなかったのは、実は役者さんの顔なんですね。テレビは見ないし、昨今の日本映画もそれほど見ていないから、知っている顔は役所広司と風吹ジュンぐらいで、加藤晴彦と小雪はすぐ区別ついたのですが、麻生久美子とか有坂来瞳とか、あれ?、これあのミチだっけ?、って感じで、少々混乱して見てました。麻生久美子っていう人はこの映画では主人公なわけだけれど、女優としてのボクの印象は「平凡」って感じですが、小雪って人は、なかなか独特の味があって、フランス映画とかに出しても通用しそうですね。  前回1月に書いたレビューを読み返して感じたのは、印象としては間違っていないのだけれど、ネットのバーチャル性の問題を中心に書いていて、この映画のもう一つのテーマである人と人とのかかわりの問題にあまり触れてないということです。もちろんこの2つのテーマは互いに関連したものではありますが。一種の倫理の問題でもあります。植物栽培会社に勤めるミチの上司が言う「人の悩みにどれだけ他者がかかわれるのか?」という問題であり、小雪の大学院の先輩の作ったプログラムにある、点と点は近付きたがるけれど、近付き過ぎると反発したり消滅したりするという問題であり、小雪(役名は春江ですか)の語るこの世の人の孤独の問題です。  この問題は、小雪が加藤晴彦に言う「誰かとつながっていたいからインターネットをするのか?」ということで、第1のバーチャルというテーマとつながっているわけです。これはどこの国の人についても同じことなのでしょうが、特に日本社会的テーマでもある気がします。それは日本人が「和」を重んじるからです。誰かとつながっているためには同調が求められる。卑近な例で言うと、これはある友人が言っていたことなんですが、喫茶店に友人・仲間と5人ぐらいで入って、他の4人が「コーヒー」「僕もコーヒー」って先に言ってしまうと、「自分はコーラ」って言いにくい無言の圧力を感じてしまうってことです。まして「チョコレートパフェとアイスティー」とはもっと言い出しにくい。つまり自分を曲げてまで同調することを求められる。西洋社会のように「異」をもって他者と関係を持つっていうのではないんですね。一事が万事こういいう性格を持つから、他者とつながっていたいけれど、他者とつながるのはウザクもあるわけです。  こういう同調と和を受け入れていれば、西欧社会のような孤独を感じないでオメデタク生きられるのですが、それをウザイと感じて離反したときには、たった1人の孤独(孤立)が待っている。西欧社会の人々は最初から孤独であって、だから孤独同志の求め合いの文化があるけれど、日本では単なる孤立になってしまう。余談ながらちょこちょこ書いていることだけれど、統計的に日本人はセックスの回数、特に未婚者のセックスの回数が極端に少ないらしいけれど、それはセックスが孤独同志の求め合いを癒すものだからなんですね。  黒沢作品に描かれる「日本人」、日本的文化から見ると見えにくい面もあるのだけれど、例えば西欧的視点で見ていくと、日本人である(日本社会である)ゆえの人々の病性が見えてくる気がするのですが、みなさんはいかがでしょうか?。  監督別作品リストはここから アイウエオ順作品リストはここから 映画に関する雑文リストはここから お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本映画] カテゴリの最新記事

|