|

|

|

カテゴリ:カトー

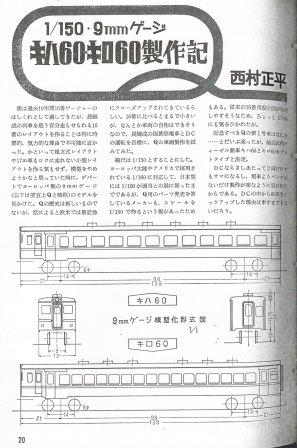

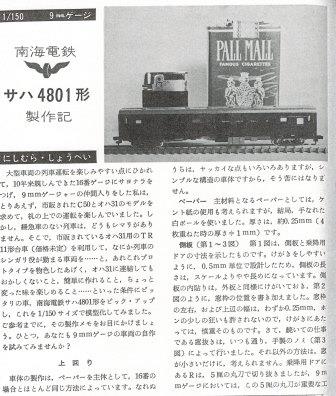

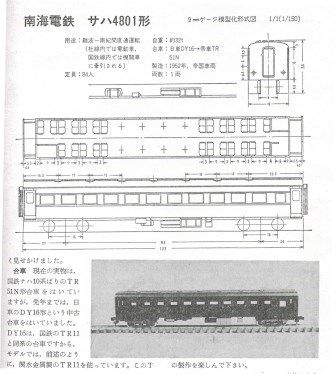

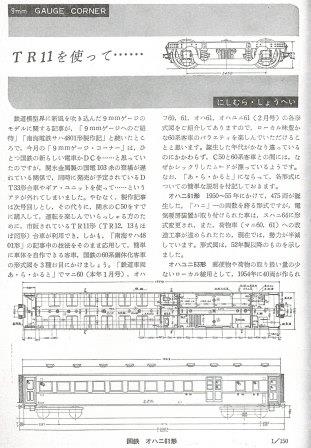

昭和36年から昭和43年にかけて技術出版から発行されていた月刊誌「模型と工作」には,鉄道模型の製作記事が多数掲載されていました。 HOゲージやOゲージが中心でしたが,執筆者の一人,西村正平氏がNゲージに関する記事をいくつか書いておられますので,ご紹介いたします。  (「模型と工作」1965年5月号より) まず,1965年5月号では,「1/150・9mmゲージ キハ60・キロ60製作記」が掲載されました。 「僕は過去10年間16番ゲージャーのはしくれとして過してきたが,長編成の列車を思う存分走らせられる16番のレイアウトを作ることは特に時間的,気力的な理由で不可能に近かった。かといって組立式レイアウトや17m車もロクに走れない小型レイアウトを作る気もせず,模型をやめようかなと思っていた時に,デパートでヨーロッパ製の9mmゲージ(以下は便宜上Qと略称)のモデルを見かけた。 Qの歴史は新しいものでないが,話によると欧米では最近急にクローズアップされてきているらしい。16番に比べるとまるで小さいが,なんとか車両の自作はできそうなので,長編成の国鉄形電車とDCの運転を目標に,Qの車両製作を試みてみた。 縮尺は1/150とすることにした。ヨーロッパ大陸やアメリカで採用されている1/160に対応して,日本型には1/150が適当との説に従ったまでであるが,Q用のパーツ発売を策しているメーカーも,スケールを1/150で作るという報があったためもある。」  (「模型と工作」1965年5月号より) 9mmゲージをQと略しているのが面白いですね。 この号では,ペーパー製の車体が完成したところで終わっています。  (「模型と工作」1966年1月号より) そして,1966年1月号では,「9mmゲージへのご招待」として,関水金属のC50形蒸気機関車,オハ31形客車が紹介されています。「このたび,9mmゲージのスケール・モデルが,世界に先がけ,関水金属から発売されたのを機会に,9mmゲージに関するメモをお目にかけておきましょう。」として,「大きさ」「レイアウト」「車両」「線路」等について紹介されています。 特に「車両」については,「このたび,やっと発売された9mmゲージ・スケール・モデル(東京都新宿区西落合1-30-15関水金属社製)の第1陣は,C50とオハ31の完成品です。ともに,実物では地味な存在でしたが,モデル・ラインには手頃な車両で,オモチャぽさを感じさせることもなく,ニクイ形式選定といえましょう。(中略)C50の古さが気に入らない方は,まもなく発売される国電103系(朱,黄,緑,青の4色がある)のために,貯金をしておかれるとよいでしょう。103系に続いては,オハニ31,オロ31,貨車数種が発売の予定――と聞いています。」と述べられており,初期の関水製品の状況が分かります。  (「模型と工作」1966年1月号より) なお,「昨年5月号の『キロ60とキハ60の作り方』の続編は,私がパーツの発売時期などを誤って推測したため,掲載が非常に遅れ,ご迷惑をおかけしたことをおわびするとともに,もう少しお待ちくださるよう,この機会をかりて,おねがいしておきます。」とあります。   (「模型と工作」1966年2月号より) 関水製品の発売を受けて,1966年2月号では,「南海電鉄 サハ4801形製作記」を掲載。 「緩急車のない列車は,どうもシマリがありません。そこで,市販されているオハ31用のTR11形台車(価格未定)を利用して,なにか列車のシンガリ役が勤まる車両を……とあれこれプロトタイプを物色したあげく(中略)南海電鉄サハ4801形をピック・アップし,これを1/150サイズで模型化してみました。」とあります。  (「模型と工作」1966年3月号より) 続いて,1966年3月号では,「TR11を使って……」が掲載されました。 「ひとつ国鉄の新らしい電車かDCを……と思っていたのですが,関水金属製の国電103系の登場が遅れている関係で,同時に発売が予定されているDT33形台車やギア・ユニットを使って……というアテが外れてしまいました。やむなく,製作記事は次号回しとし,その代りに,関水のC50をすでに購入して,運転を楽しんでいらっしゃる方のために,市販されているTR11形(TR12,13もほぼ同形)台車が利用でき,しかも,『南海サハ4801形』の記事中の技法をそのまま応用して,簡単に車体を自作できる客車,国鉄の60系鋼体化客車の形式図を3種お目にかけましょう。」として,オハニ61,オハユニ63,スユニ60の形式図が描かれています。南海サハ4801と異なり,作例の写真はありません。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2017.09.04 22:28:21

コメント(0) | コメントを書く

[カトー] カテゴリの最新記事

|