|

|

|

カテゴリ:自然科学一般

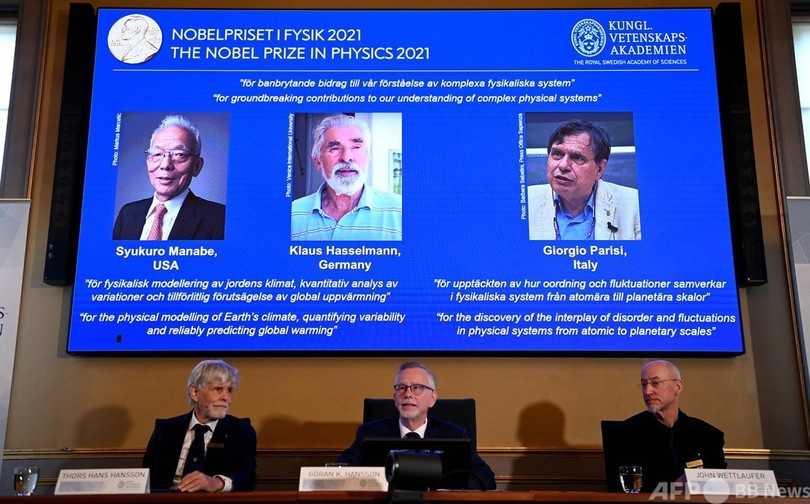

今年のノーベル賞自然科学部門3賞は、4日の生理学・医学賞を皮切りに、6日の化学賞の発表で終わった。今年も、アメリカ人研究者が3賞のすべてに顔を出し、数も圧倒した。 毎年のことながら、授賞が有力視されながら逃した人たちは多数おり、その人たちには残念な3日間であった。 ◎生理学・医学賞は痛みと温度のセンサーの遺伝子特定 まず口火を切った4日の生理学・医学賞は、アメリカ、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のデービッド・ジュリアス教授とアメリカ、スクリップス研究所のアーデム・パタプティアン教授に授与された(写真)。皮膚などが熱や圧力を感じる神経の仕組みを分子レベルで解明したことが評価された。  授賞理由は「温度と触覚の受容体の発見」。ジュリアス氏は、唐辛子の辛み成分であるカプサイシンに反応する細胞表面のセンサーの遺伝子を特定した。センサーは辛み成分を「痛み」として感じ、痛みを感じるほどの熱い温度にも反応する。「痛い」と「熱い」を感じる共通のメカニズムが分かった。一方、パタプティアン氏は、皮膚や内臓の細胞が圧力などの機械的刺激に反応する仕組みを発見した。 両氏の研究によって、熱さや冷たさ、触覚が神経の電気信号に変換される仕組みが分子レベルで解明されるようになった。慢性疼痛など幅広い病気の治療研究に、役立っている。 ◎mRNAワクチンの2氏は受賞逃す 発表前はmRNAワクチンを開発に大きく貢献したドイツ、ビオンテック社の上級副社長カタリン・カリコ氏(ハンガリー出身)と、1990年代末頃からペンシルベニア大で共同研究を続けていた同大のドリュー・ワイスマン教授が、最有力視されていた(写真=右がカリコ氏)。2氏が授賞しなかったのは、僕には意外であった。  2氏、特にカリコ氏は、不安定で、炎症などの副作用も強いmRNAを薬に使える技術を開発、ファイザー社のワクチンはその技術の応用だった。 来年も武漢肺炎が沈静化するとは思えないので、両氏の授賞は来年回しなのかもしれない。また場合によっては、生理学・医学賞ではなく、化学賞で選ばれるかもしれない。 ◎気象学では初のノーベル物理学賞 5日の物理学賞は、すでに6日付日記「光触媒による水素大量生産が地球を救う;追記 ノーベル物理学賞に日本出身の真鍋淑郎氏(https://plaza.rakuten.co.jp/libpubli2/diary/202110060000/)」で述べたように、物理法則に基づいてコンピューターを用いて温暖化効果ガス(二酸化炭素)の濃度上昇による地球の気温上昇と天候に関するモデルを作った、まさに今日的問題への貢献が受賞理由になった。 真鍋氏と同時受賞したドイツのマックスプランク気象学研究所のクラウス・ハッセルマン教授も同じ功績で、ローマ・サピエンツァ大のジョルジョ・パリージ教授は、物質の循環と気温の上昇の複雑系を分析するための手法の確立が評価された(写真)。  真鍋氏もかつて述べていたと言うが、気象学がノーベル賞の対象になることはないと思われ、実際、3氏の授賞は気象学者に対して与えられた初めてのノーベル物理学賞であった。 ◎真鍋氏のアメリカ国籍取得は頭脳流出の典型例 東大大学院時代、早くからコンピューターを用いた気象予報で優れた業績を挙げていた真鍋氏は、1958年にアメリカ気象局大気大循環部門に招かれ、日々の天気にとどまらず、長期的な気候の変化をコンピューターで再現するモデル開発に参加。以後、短期の日本在任時代を除くとずっとアメリカで研究を続けた。75年には、アメリカ国籍を取得した。 真鍋氏に限らず、ノーベル賞受賞者でアメリカ国籍を取得したのは、過去に南部陽一郎氏、中村修二氏と2人(いずれも物理学賞)がいる。 破格の給与などの待遇の良さ、コンピューターの無制限に使えることなどの研究環境の良さが、日本からの頭脳流出を招いている。 日本の科学者を取り巻く研究環境の悪化は、引用論文数や学位取得者などの低下で早くから憂慮されており、このままではいずれは日本のノーベル賞自然科学3賞の受賞者はいなくなる懸念が強い。日本人ノーベル賞受賞者も、みんな心配している。 ◎化学賞の2人うちドイツのリスト氏は北大特任教授兼務 最後の6日発表のノーベル化学賞は、アメリカ、プリンストン大学のデービッド・マクミラン教授とドイツ、マックス・プランク石炭研究所のベンジャミン・リスト教授の2氏に授与された(写真)。  授賞理由は「不斉有機触媒の開発」。マクミラン氏とリスト氏は2000年、互いに独立して金属と酵素に次ぐ第3の触媒である有機触媒を発見した。酸素や窒素、硫黄やリンなどからなり、有毒な物質の場合もある金属触媒より環境に優しく、安く製造できる画期的な発明だった。 新薬や太陽電池の材料などの有用な物質を効率的に作れる。従来は何段階にも分かれていた製造工程のいくつかを連続して行い、余計な精製などを省けるため不要な副産物を大幅に削減できる。 このうちリスト氏は、日本と関係が深い。2005年には学習院大学の客員教授に、2018年からは北海道大学化学反応創成研究拠点で主任研究者を、2020年からは同大学の特任教授も兼務している。北海道大学は戦前から触媒研究が盛んで世界的な業績も出している。

昨年の今日の日記:「間違っていない、日本学術会議会員に6人を任命しなかった菅新首相の判断」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.10.10 05:27:21

[自然科学一般] カテゴリの最新記事

|