|

|

|

カテゴリ:続 日本100名城

豊後森藩資料館で続日本100名城のスタンプ受領時に、管理人の方から角牟礼城跡への登城を

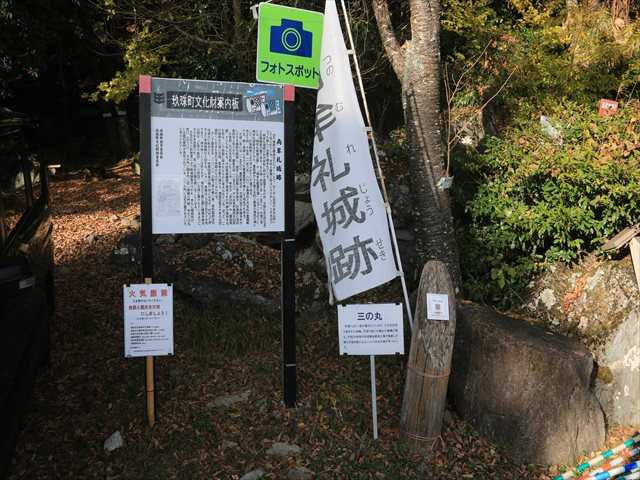

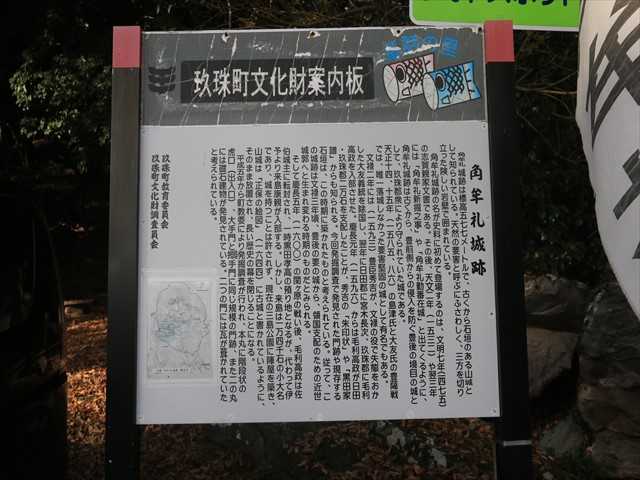

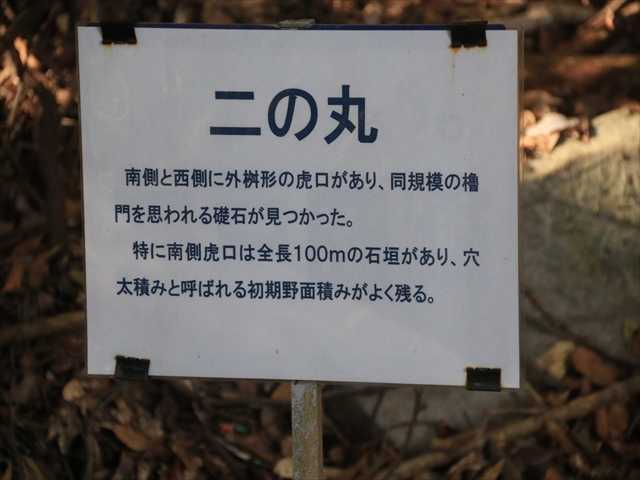

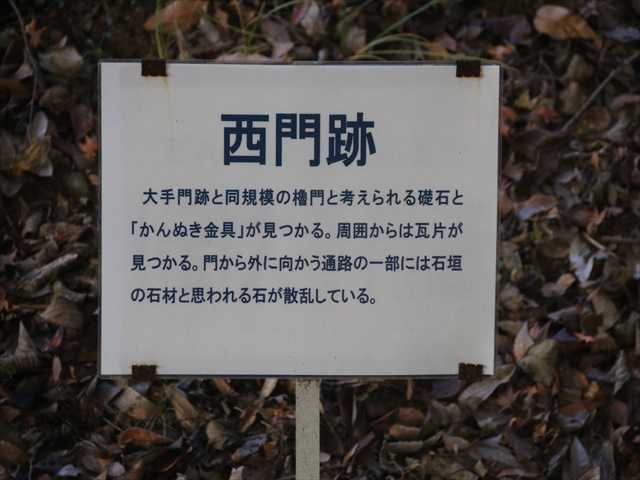

推奨されたので三の丸まで車で行くことに。 11月18日(木) 15:13 説明された道順に従って進み、「国指定 史跡 角牟礼城跡 ⇒ 」。 ここから狭い山道を約1.5キロほど登る。  15:19 三の丸にある、玖珠町文化財案内板。  三の丸 林道により一部が壊されているが、三方を石垣で囲まれた曲輪。石垣の角には櫓台の遺構が残 る。平成24年(2012)度の石垣解体修復工事で、積直しの跡と石垣内部からコンニャク印判の 椀が見つかった。  角牟礼城跡 角牟礼城跡は標高577メートルで、古くから石垣のある山城として知られている。天然の要害と 呼ぶにふさわしく、三方を切り立った険しい岩壁で囲まれている。 角牟礼城跡の名が史料に初めて登場するのは、文明七年(1475)の志賀親家文書である。その後、 天文二年(1532)や翌三年には「角牟礼新掘之事」や「角牟礼勤番在城」と出てくるように、角 牟礼城跡は古くから、豊前側からの侵入を防ぐ豊後の境目の城として、玖珠郡衆により守られて いた城である。 天正十四、十五年(1585、86)の島津氏と大友氏の豊薩戦では、唯一落城しなかった要害堅固の 城として有名でもある。 文禄二年(1593)豊臣秀吉が、文禄の役で失態をおかした大友義統(おおともよしむね)を徐国し、 翌年に日田郡に宮木長次、玖珠郡に毛利高政を入部させた。慶長元年(1596)からは毛利高政が 日田・玖珠郡二万石を支配したことが、秀吉の「朱印状」や「黒田家譜」からも知られる。 今回発掘調査で発見された門跡や現存する石垣は、この時期に築かれたものと考えられている。 従って、この城跡は文禄三年頃、豊後の要の城から、領国支配のために近世城郭へと生まれ変 わる時期のものだとみられる。 そして、慶長五年(1600)の関ヶ原の戦い後、毛利高政は佐伯城主に転封され、一時黒田孝高の 預かり地となるが、代わって伊予より来島康親が入部する。しかし、来島は一万四千石の小大名 であり城を持つことは許されず、現在の三島公園に陣地を築き、山城は「正保の絵図」(1644) に古城と書かれているように、そのまま放置され、長い歴史の幕を閉じることになる。 平成五年から町教委により発掘調査が行われ、本丸に階段状の虎口(出入口)、大手門と搦手門 に同じ規模の門跡、また二の丸には礎石建物が発見されている。二つの門には瓦が葺かれていた と考えられている。 玖珠町教育委員会 玖珠町文化財調査員会  三の丸駐車場。駐車場としての整備はまだだが10台は駐車できるか。 トイレは工事用のトイレがあったが。  麓の末廣神社からの登山道があるが車で三の丸の駐車場へ。 駐車場には、何か工事をしているのか工事用の車が数台駐車していた。  末廣神社からは歩いて30分?  角牟礼城跡の見どころ 角牟礼城跡は近世初頭に石垣を持つ城郭に改修されましたが、その改修範囲は部分的で、中世 的要素と近世的要素を同時に見ることができる山城となっています。 角埋山はビュートと呼ばれる地形で、傾斜がゆるい南側以外は三方を切り立った崖が囲んでい ます。中世段階では、この地形を利用して、南側から南西側に畝状群をまわし、山頂から南に 向かって曲輪群をつくっています。 近世初頭の改修では山頂の本丸北側に高石垣をつくり、三方の崖を天然の石垣として取り込み ながら二の丸・三の丸の南側を石垣で固めています。  三の丸から東方向に大岩扇山(おおがんせんざん)。 三の丸の南側は石垣で固めている。  南方向の玖珠市街地を望む。  東方向に大岩扇山、その南側に小岩扇山、宝山と連なる。  三の丸の駐車場から本丸へ登ることに。 左側に道案内、つのむれ会、「本丸跡方面へ 約8分です」と。  南側への斜面に「竪堀」の看板。  竪堀(たてぼり) 中世段階で、南側から南西側に畝状群をまわしているようだが、長い年月で埋もれているので 当時の規模はわからない。  南側の斜面には樹々が生え紅葉のビューポイントに。  左下に道標、「二の丸、三の丸、末廣神社」。  この辺りは「鳥獣保護区」にもなっているようで野鳥も飛び回っているのではないか。  本丸への道に「角牟礼城跡」の幟が立つ。  前方に大きな二の丸の石垣。  石垣に説明板、「穴太積石垣」。  難攻不落の角牟礼城略年表 (つのむれ会) 所在地 大分県玖珠郡玖珠町大字森(角埋山・標高五七六m) 1122 保安三年 11月19日の「清原氏所領配分状」(大友文書)に「角牟礼鐘突堂」とあり、 これ以前に山岳宗教の堂宇がここにあったと思われる。 1155 久寿二年 このころ源為朝が築城したと伝えられる。 1278 弘安年間 このころ森三郎朝通が、ここに居城したという。 ~ 1287 1534 天文三年 大友義鑑は、古後中務小輔以下八名の玖珠郡衆あてに、新堀築造の感状 を出す。(菊池氏、大内氏に対する備えとして) 1586 天正十四 12月、大友氏攻略の島津軍約六千人が玖珠郡に攻め入る。 1587 天正十五 1月~3月、角牟礼城攻撃。籠城の森五郎左衛門をはじめ古後、太田氏等 約一千人、島津軍数度の猛攻に屈せず、これを撃退する。 1593 文禄二年 豊臣秀吉は大友吉統を罰し、徐国。豊後国は秀吉の直轄地となる。森氏 等も城を棄てる。 1594 文禄三年 毛利高政は、秀吉の命を受けて日田・玖珠郡に入部。以後六年の間に本 格的な築城を目指し、穴太積みの石垣や櫓門も造られたのではないかと いわれている。 1600 慶長五年 9月、関ヶ原の戦いで西軍敗北。城は黒田如水により開城。 1601 慶長六年 徳川家康、元伊予の水軍大将来島康親を森に封ずる。康親は館を角埋山 の麓(童話碑のところ)に構える。角牟礼城は廃城となる。(毛利高政は、 佐伯城へ移る。) 1615 元和元年 幕府、一国一城令を公布。二代藩主久留嶋通春は、城の建物・石垣の一部 を破却。 藩政時代 その後森藩では、有事に備えて山一帯を管理し、通常は一般の入場を禁じ ていた。 1993 平成五年 玖珠町教育委員会により、城跡の発掘調査が始まる。(櫓門跡などの礎石・ 瓦片・磁器などが出土。)  二の丸 南側と西側に外枡形の虎口があり、同規模の櫓門を思われる礎石が見つかった。 特に南側虎口は全長100mの石垣があり、穴太積みと呼ばれる初期野面積みがよく残る。  二の丸下の石垣を進む。 本丸への道は発掘調査をしたためか車が走れる道幅になっている。  右側は、畝状竪堀群。道路脇は養生用の砂袋が並べられている。  ゴミ袋が積まれているのか、 道標には、「三島公園、わらべの館」。  ここから左方向へ登り、本丸へ。 この先には、角牟礼城跡最大の石垣があるようだったが。  道路脇に「大手門跡」の看板。  大手門跡を振り返る。  二の丸西曲輪の石垣。 熊本地震により石垣が崩れ修復された。  二の丸へと登る。  坂を上り、二の丸西曲輪の石垣を見る。  二の丸西曲輪  二の丸西曲輪 西門跡の南側にある曲輪。南端に礎石建物跡が見つかり、西側縁辺部に土塁が確認できる。曲輪 周囲に石垣があるが崩落が進んでいる。南側虎口石垣の石よりも小さな石材が使われている。  発掘調査で、二の丸西曲輪の南端に礎石建物跡が見つかった。  二の丸西曲輪から見おろす。  この辺りのモミジの紅葉はこれから。  二の丸西曲輪の北側に「西門跡」 大手門跡と同規模の櫓門と考えられる礎石と「かんぬき金具」が見つかる。周囲からは瓦片が 見つかる。門から外に向かう通路の一部には石垣の石材と思われる石が散乱している。  二の丸の南側の斜面は「切崖」。  二の丸を進み「本丸跡・左折」 作業道保護のため、本丸跡へは○○○を経由する遊歩道をお通りください。 角に地蔵が無造作に置かれ、また工事用の砂袋が多数置かれていた。  本丸への虎口 平成五年から玖珠町教育委員会により発掘調査が行われ、本丸への傾斜に階段状の虎口(出入口) があったことがわかったと。  本丸の南側にある虎口(出入口) 階段ではなく、砂利道になっていたので登りずらかった。  15:34 角埋山の山頂に位置する本丸。 本丸の北側にクレーン車。  本丸跡 角埋山頂上部に位置し、標高は577mで周囲には土塁を巡らせている。北側には石垣が築かれ、 石垣上面の東隅に櫓建物が検出されている。南側からは階段状の虎口が検出されている。 玖珠町教育委員会 角埋山(五七六米) 本丸跡(標高576m)。  本丸跡の北側へ廻る。  作業中の監督の方に聞くと、「本丸の北側の石垣が崩壊し修復中」と。  急斜面での作業で二次災害に注意!  急斜面になっている豊前側。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.02.03 03:00:06

コメント(0) | コメントを書く

[続 日本100名城] カテゴリの最新記事

|