|

|

|

カテゴリ:近隣の市の歴史散策

真言宗橋澤山 正覺寺 (しょうかくじ) を後にし、次の目的地「戸田の渡し跡」へ。

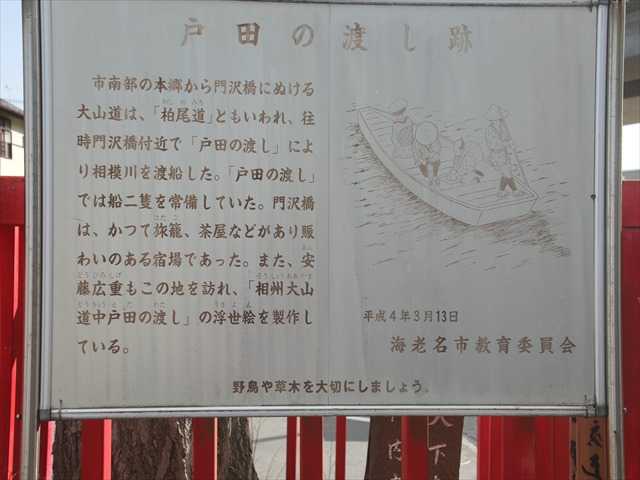

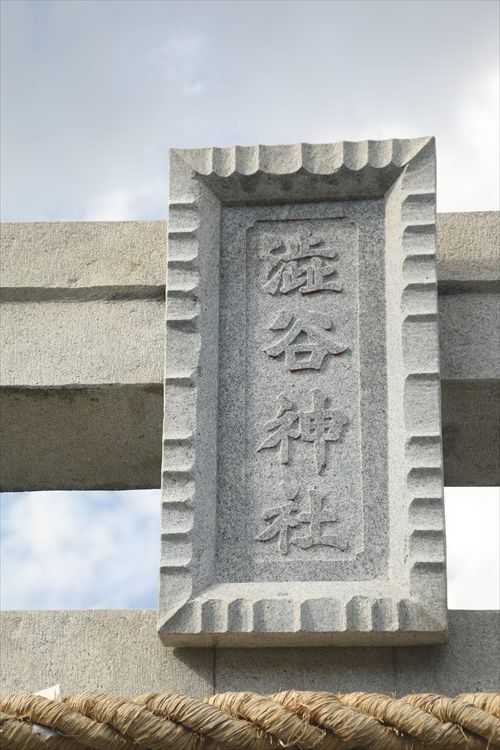

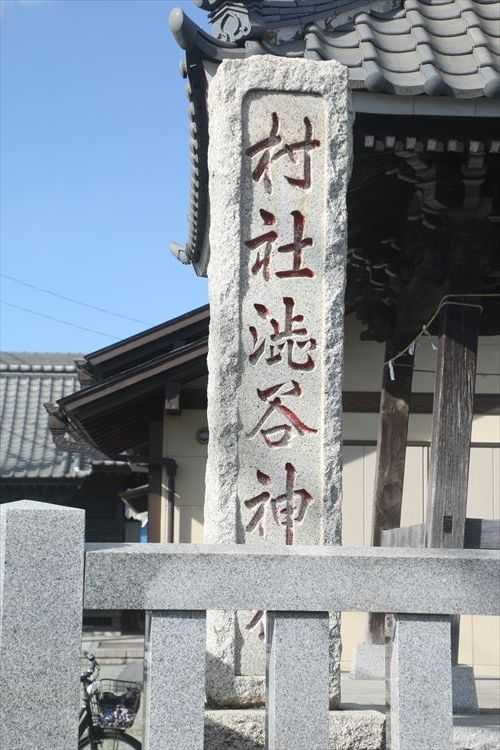

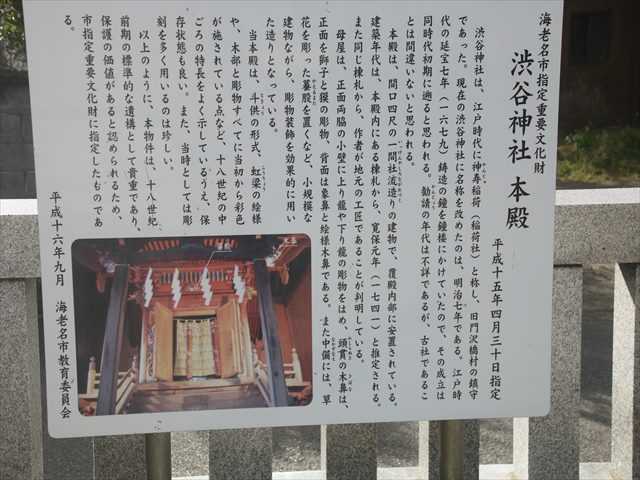

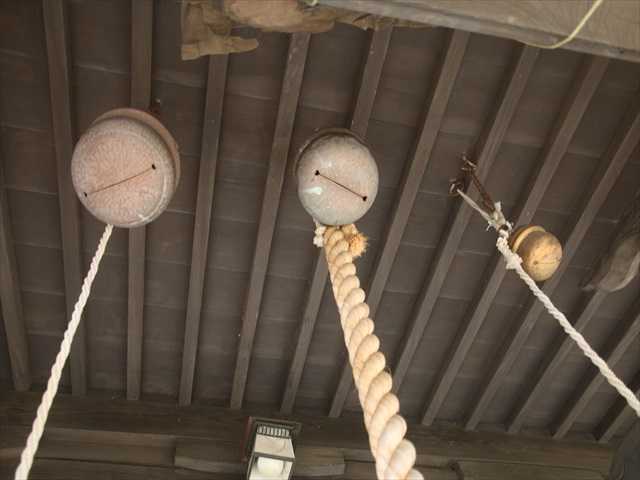

3月18日(月) 14:55 スマホの案内で北上、県道22号線(横浜伊勢原線)の門沢橋西側へ。 道路角に ”北町の道祖神” が建っていた。  前方はJR相模線を越える跨線橋「門沢橋」で横浜方面へ。朝夕は渋滞するエリアである。 跨線橋下には相模線の「門沢橋駅」がある。  北町の道祖神前にはお供え物。  県道22号線(横浜伊勢原線)を伊勢原方面へ進み、戸沢橋東交差点。 朝夕は、この先の戸沢橋がネックでいつも渋滞している。  海湘丸 海老名店 所在地:神奈川県海老名市門沢橋2丁目23-5 和とアジアの風情が融合したモダンな店内で、地魚の刺身盛り、金目鯛や伊勢海老、マグロの 一品料理を提供。ランチあり。個室と駐車場完備も完備している。 目的地はここ戸沢橋東交差点を左折。  15:00 戸田の渡し跡 (門沢橋の大山不動) 所在地:神奈川県海老名市門沢橋3丁目8-6 戸沢橋東交差点から南下すると、赤い柵で囲まれた ”門沢橋の大山不動” がある。傍に地上数メ ートルで切られたイチョウの木。後方は圏央道の高架橋。  戸田の渡し跡 市南部の本郷から門沢橋にぬける大山道は、「柏尾道(かしおみち)」ともいわれ、往時門沢橋付 近で「戸田の渡し」では船二隻を常備していた。門沢橋は、かつて旅籠、茶屋などがあり賑わ いのある宿場であった。また、安藤広重もこの地を訪れ、「相州大山道中戸田の渡し」の浮世絵 を製作している。 平成4年3月13日 海老名市教育委員会  門沢橋の大山不動 台座には「大山」、 塔婆には「寶塔者為大山柏尾道不動尊安穏三昧也 願主 門澤橋不動構」と。  大山不動をズームアップ。  ”門沢橋の大山不動” から西側へ進み相模川の河川敷へ。 かつての相模川は水量も多かったのであろうが。  対岸の厚木市側にも「戸田の渡し跡」があるので、後日 ”戸沢橋” を渡り訪れたい。  小枝の先に富士山が薄く見えていた。  東側を振り返る。圏央道の高架橋が南北に走る。  河川敷の林の中には、今はやりの ”グランピング ?” 。  ”門沢橋の大山不動” は県道22号線(横浜伊勢原線)が渋滞時の裏道沿いに建っている。  大山不動前から大山道(柏尾道)を東方向へ進む。 大山道の北側に ”日枝社鳥居” 。説明板はなかったがネット情報から。  境内の奥に日枝社祠、右に道祖神。  道祖神をズームアップ。  15:10 更に大山道を進むと十字路に石鳥居。  渋谷神社 所在地:神奈川県海老名市門沢橋4丁目11-14 渋谷神社の創建年代等は不詳ながら、江戸時代初期の創建ではないかと推定され、神寿稲荷と 称し、門沢橋村の鎮守社だったといいます。明治6年村社に列格、明治7年渋谷神社と改称して います。社号の渋谷は、庄名(寒川町から海老名市にかけて)より付けたものであると。  石鳥居の扁額「澁谷神社」。  社号標石には「村社澁谷神社」と。  狛犬の阿形像(右側)。  狛犬の吽形像(左側)。  渋谷神社の敷地は南北に長く、奥に社殿。 右側は社務所であろうか。  注連縄で飾られた手水舎と手水鉢。  鐘楼、鳥居を振り返る。  渋谷神社 本殿 海老名市指定重要文化財 平成十五年四月三十日指定 渋谷神社は、江戸時代に神寿稲荷(稲荷社)と称し、旧門沢橋村の鎮守であった。現在の渋谷神 社に名称を改めたのは、明治七年である。江戸時代の延宝七年(1679)鋳造の鐘を鐘楼にかけて いたので、その成立は同時代初期に遡ると思われる。勧請の年代は不詳であるが、古社である ことは間違いないと思われる。 本殿は、間口四尺の一間社流造りの建物で、覆殿内部に安置されている。建築年代は、本殿内 にある棟札から、寛保元年(1741)と推定される。また同じ棟札から、作者が地元の工匠である ことが判明している。 母屋は、正面両脇の小壁に上り龍や下り龍の彫物をはめ、頭貫の木鼻は、正面を獅子と獏の彫 物、背面は象鼻と絵様木鼻である。また中備には、草花を彫った蟇股を置くなど、小規模な建 物ながら、彫物装飾を効果的に用いた造りとなっている。 当本殿は、斗栱の形式、虹梁の絵様や、木部と彫物すべてに当初から彩色が施されている点な ど、十八世紀の中ごろの特長をよく示しているうえ、保存状態も良い。また、当時としては彫 刻を多く用いるのは珍しい。 以上のように、本物件は、十八世紀前期の標準的な遺構として貴重であり、保護の価値がある と認められるため、市指定重要文化財に指定したものである。 平成十六年九月 海老名市教育委員会  拝 殿 ご祭神は「寒川名神ノ御支枝」の加牟之田之命(かむのいわれのみこと)とも、倉荷魂命(うかの みたまのみこと)ともいわれますと。 また、毎年7月には神輿の担ぎ手が相模川の水で清めた後、大山道沿いに置かれた燃え盛る麦わ らの束を踏んで通るという神事が行われている。  拝殿の木鼻。  拝殿の龍の彫り物。  拝殿には三個の鈴。  拝殿の右側に背の高い建物。  建物の扁額は「宝物殿」と。 神輿が納められているのであろうか。  境内から西側の路地へ出て社殿を望む。  同場所から南側を。  15:20 大山道(柏尾道)をスマホの案内で東へ進むと足もとに目的地の「浄土宗 浄久寺」の名。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.03.23 03:00:07

コメント(0) | コメントを書く

[近隣の市の歴史散策] カテゴリの最新記事

|