マルクス『経済学・哲学手稿』「ヘーゲル弁証法批判」

まとめ4 序言のフォイエルバッハ論

本論に入ります。

今回の範囲は、著作の序言(ME全集のP387-389)と、この章のまえがき部分(P490-493)です。

マルクスは、冒頭で、青年ヘーゲル派とフォイエルバッハについて述べています。

一、マルクスはこの序言の部分で、三点の指摘をしていると思います。

1、この『経済学・哲学手稿』を1844年にマルクスは書いているわけですが、ヘーゲルが1831年に亡くなってから10年以上がたつているわけです。そのヘーゲルの影響というのは社会のさまざまな分野にますます広がっていた。しかし、だれもヘーゲル哲学の方法問題について、問題意識をもって検討することはなかった。

2、そうした中で、ただ一人、フォイエルバッハによるヘーゲル哲学批判は、新たな哲学の発展に寄与する内容のあるものだった。とくに唯物論の観点を明確にした批判は重要だった、との認識です。

3、しかし同時に、フォイエルバッハのこのヘーゲル哲学批判には抜けている点がある。ヘーゲルの弁証法に対する批判が出来ていない。どのようにヘーゲルの弁証法をとらえるのか、そこにある問題点は何か、このヘーゲル弁証法の批判ですが、フォイエルバッハはこれが出来ていなかつた。

そのことが、マルクスがこの著作を書く大きな問題認識になっていると思います。

ようするに、ヘーゲルの弁証法ですが、これは唯物論の見方からどのような問題をもっているのか。唯物弁証法を確立していく考察の歩みですね。

二、フォイエルバッハ(1804-1872)の3つの功績

まず、フォイエルバッハの業績の評価です。

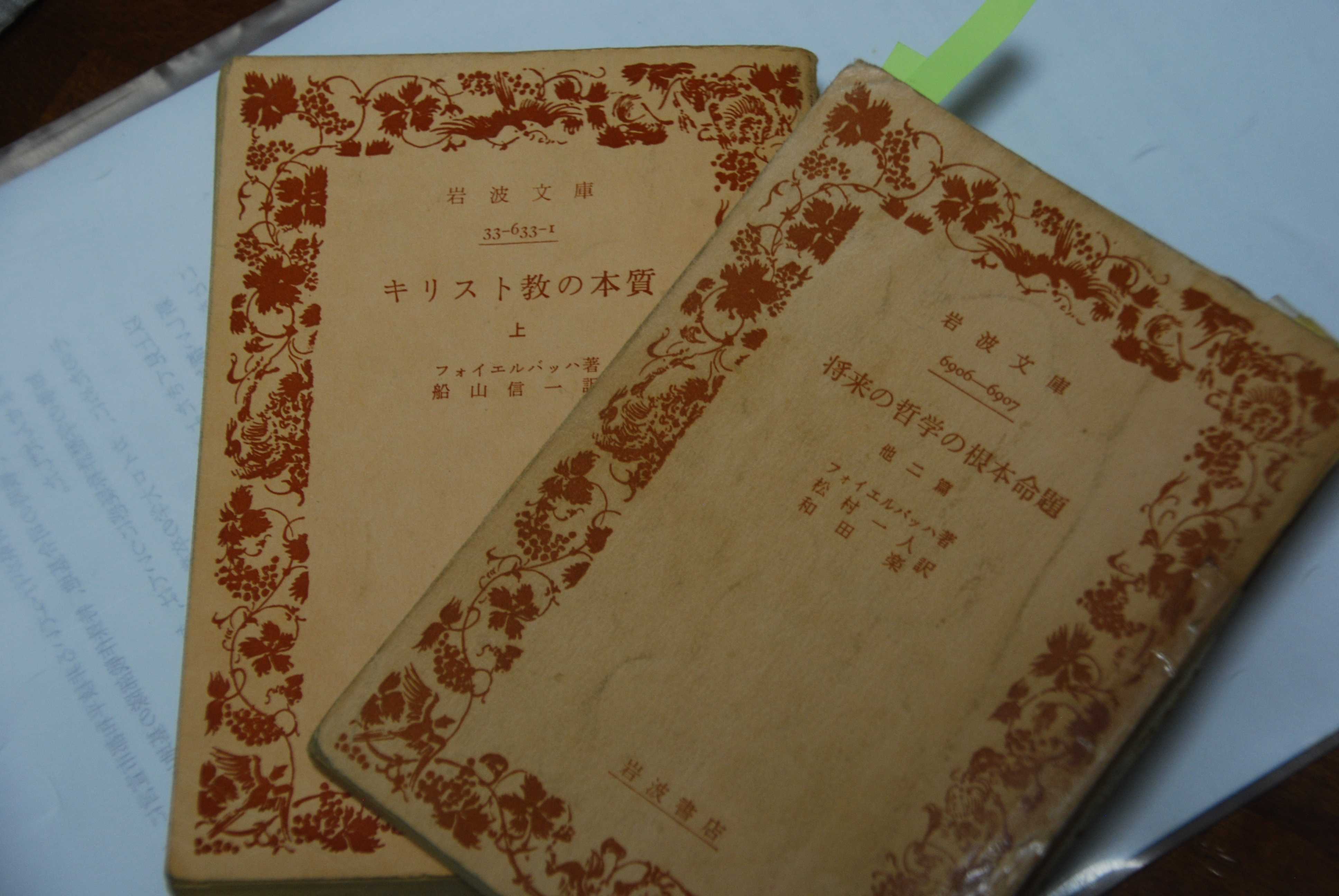

フォイエルバッハは、ヘーゲル(1770-1831)の講義を、1824年、25年に直接受講しているそうです。彼の著作は、日本の先人たちも重視していて、主要な『キリスト教の本質』(昭和12年)、『将来の哲学の根本命題 他二篇』(昭和42年)は、岩波文庫でも刊行されており、確かめることが出来ます。

ヘーゲル学徒から出発したフォイエルバッハですが、最初の問題提起は1839年の「ヘーゲル哲学批判」です。

マルクスは次のように評価しています。

「フォイエルバッハはヘーゲル弁証法に対して真剣な、批判的態度をとり、この領域においてほんとうの発見をした唯一の人物であり、総じて古い哲学の真の克服者である。」(第5文節 P491)

まずは、業績の確認です。

1、フォイエルバッハの問題提起

当時のヘーゲル哲学を絶対視する風潮に対して、フォイエルバッハが問題提起した点です。

あるヘーゲル主義者がその哲学を「哲学の理念の絶対的現実である」ことを、真面目に証明しようとしたんだそうです。解釈学というか、崇拝というか、人間社会には、往々にしてそうした態度をみかけるじゃないですか。

これにたいしてフォイエルバッハがおこなった問題提起です。

「いったい類が一個人のうちにしめされるとか、哲学が一哲学者のうちに絶対的に実現されるということが、はたして可能かどうか。このことを問題にしていないところに、先の有識者の無批判的ふるまいがある。この問題こそ主要問題なのだ」との趣旨です。(「ヘーゲル哲学の批判」岩波文庫 P123-129)。

この問題ですが、エンゲルスが、後年『フォイエルバッハ論』(1886年)で、「(ヘーゲルの体系)のような任務を哲学に課するということは、ただ人類全体だけがすすみゆく発展のうちで果たせることを、一人の哲学者にはたせと要求することにほかならない」(第一章)と指摘していますが。

このエンゲルスの指摘ですが、フォイエルバッハが問題提起した考え方ですが、じつはそれがヘーゲルその人自身の考え方そのもののうちにも、そうした絶対視をつくる問題があると、この問題を指摘しているわけです。もちろん、ヘーゲルは弁証法の発展観を指摘したうえで、それが絶対精神にいたるとの矛盾をのべているわけですが。フォイエルバッハの指摘は、この体系のもつ問題点を指摘していると思います。

2、はじめて意識的な唯物論の立場に立つ

次は、フォイエルバッハが、初めて唯物論の立場からヘーゲル哲学を批判した業績です。

これは私などのもつ誤解でしょうか、唯物論と観念論との関係について、「唯物論こそが正しくて、観念論は誤りだ。このことはわかりきったことだ。」といった風潮が、今日でもあるように思います。また他方では「唯物論は、精神の意義を否定するタダモノ論であり、人間の崇高な精神を評価しない理論だ」といった考え方がある。これは、エンゲルスも指摘してもますが、哲学者の中にもあり、あちこちに無意識なうちにもはたらいている観念でもあるとおもいます。

だいたいドイツ古典哲学というのは、カントにしても、フィヒテにしても、ヘーゲルにしても、いってみれば観念論的哲学の森です。マルクスなどは、その観念論哲学の森の中にある宝とその発展がどこにあるかを探っているわけでして、「唯物論か、観念論か」「正とか邪とか」、そうした問題じゃないんです。

いつのころからか、それを説明するのに、問題を取り違えた、誤った単純化するきらいがありますね。また、以前の唯物論はともかくとして、ここでの唯物論は意識の能動性を大事にしているし、精神の役割を大切にしていると思います。だからこそ、ここで検討がなされているわけです。

2-1、問題の基本に戻す必要があると思います。

とにかく、ドイツ古典哲学のモヤモヤした中から、フォイエルバッハが初めて唯物論の意識的な立場にたってヘーゲル哲学を批判したこと、マルクスはこのことをすばらしい業績として評価しています。

「①哲学は、宗教と同じく思想の疎外されたあり方だ。②唯物論と科学の意義を据えたこと。③絶体肯定された否定の否定に対して、自立的で自己自身にもとづく肯定を対置したこと」(第6文節 P491-2)

同じことですが、「序言」では、

「フォイエルバッハからこそはじめて実証的な、人間主義的かつ自然主義的批判は由来する。」(P388)と、評価しているわけです。

2-2、その唯物論の主張の具体的な内容ですが。

以下にフォイエルバッハ流の唯物論の原理をしめしています。

ア、『キリスト教の本質』(1841年)は、唯物論の立場からキリスト教をといたものです。

「神の秘密は人間学である」(序文)

イ、『将来の哲学の根本命題』(1843年)では、

「近世の課題は、神の現実化と人間化-神学の人間学への転化と解消であった」(P8 第一節)

これらは、明らかに唯物論の立場です。理論的解明をしていく方向性を示しています。

「唯物論」といっても、もいろいろある

しかし、ひと言で唯物論といっても、唯物論にもいろいろな唯物論があるわけで、「唯物論なら正しい」といったものではない。

フォイエルバッハは、唯物論の彼なりの形態をとなえることはしたが、あれこれの唯物論の、そもそもの基本が何なのか、それを検討しようとする立場にはたてなかったんじゃないでしょうか。

というのも、かの時代は、唯物論というのは無神論とともに、同じように宗教界の強い反発する対象としてあり、社会的な非難される思想対象とされていた。かなりの圧力があった。正面から唯物論の立場を明確にするには、こうした社会勢力を相手にして、しっかりした理論と勇気が必要だった。この事情が問われていたんだと思います。

ようするに、マルクスの指摘する、フォイエルバッハが洞察した唯物論見地の重要性ですが。

それはマルクスにとっては、さらなる理論探究が求められていた。「唯物論にもいろいろな形態があること」「唯物論の基本的な立場とは何なのか」、「解明が求められていたのはどのような唯物論なのか」、マルクスにとっては、そうした問題を探っていく出発点でしかなかった。そこから努力がはじまったんじゃないでしようか。そして、そこに同じ唯物論でも、違いをきたした。(エンゲルスが『フォイエルバッハ論』で、フォイエルバッハの唯物論について、検討しているところです)

唯物論とは何か

この「唯物論とは何か」の問題一つをめぐって、レーニンは大著『唯物論と経験批判論』(全集第14巻)をまとめているわけですが。

ここでは、エンゲルス『フォイエルバッハ論』から、「唯物論とは何か」の学術的見解を紹介しておきます。

一つ、自然と精神、どちらを根源的なものとみるかで唯物論陣営と観念論陣営にわかれた。(第一章)

いいとか、悪いとかの問題じゃないんですね。

二つ、現実の世界(自然と歴史)を先入観的観念の幻想なしに、誰にでもあらわれるままの姿で把握しようとする立場、これが唯物論の基本姿勢だと。(第四章)

この言ってみれば当り前の姿勢こそが、唯物論的な態度なんだと。

しかし、このように指摘されると、「あたりまえで、いったいどこに問題があるの?」との感じもしなくはないんですが。

しかし、このためにヨーロッパの歴史では、それが唯物論者と見なされた場合は、火あぶりの刑にも処せられた、殉教者をつくった、そうした歴史があるんですね。

思想としての民主主義の歴史、それは長期にわたる宗教戦争の歴史の中から探りだされた、命がけの問題からの総括だったということもあるんですね。

日本国憲法も、立憲主義をはじめ、そうした基本思想の上にあるわけです。ところが、責任ある立場のはずの政治担当者が、ほとんど理解していない人が、その仕事にあたっている。ここに今の日本の未熟さがありますね。歴史的な課題があります。

戦前日本でも治安維持法による唯物論の弾圧の歴史

これは、戦前の大日本帝国憲法から引き継いでいる問題でもあります。

思想の弾圧は、戦前の日本でも同じでして、「天皇機関説」問題もありますし、治安維持法の下での思想弾圧の歴史があります。

日本での唯物論ですが。社会的に問題になったのは1920年代以降だそうです。

それ以前にも中江兆民は、1901(明治34)年に亡くなる直前に、

「精神は本体ではない。本体より発する作用である。」(『続一年有半』)

と意識的立場を書き残しています。

しかし、戦争に社会がすすむころとなると、取り締まりがはじまります。

1931年に学術団体の「唯物論研究会」がつくられたそうです。その後、研究者たちがどの様な取り締りを受けることとなったか。唯物論=共産思想だとみなされて、特高により弾圧された。

その歴史の事実を見れば明らかですが、侵略戦争と同じく、今もって公には反省はされてません。

(『日本マルクス主義哲学の方法と課題』(新日本出版社 1969年刊行)、『証言・唯物論研究会事件と天皇制』(新泉社 1989年刊行)。

民主主義の制度が確立するまでは、現行憲法が確立する以前は、唯物論の思想も、いばらの道だったんですね。

三、フォイエルバッハは、弁証法をどの様にとらえたか

この三番目の問題は、次回にさせていただきます。

今回は、ここまでです。