|

|

|

カテゴリ:魚のお話

コロナの勢い止まらず、緊急事態宣言がまだまだ続く。今のところはなんともないが、症状が出るような状態にはなりたくないもの…。

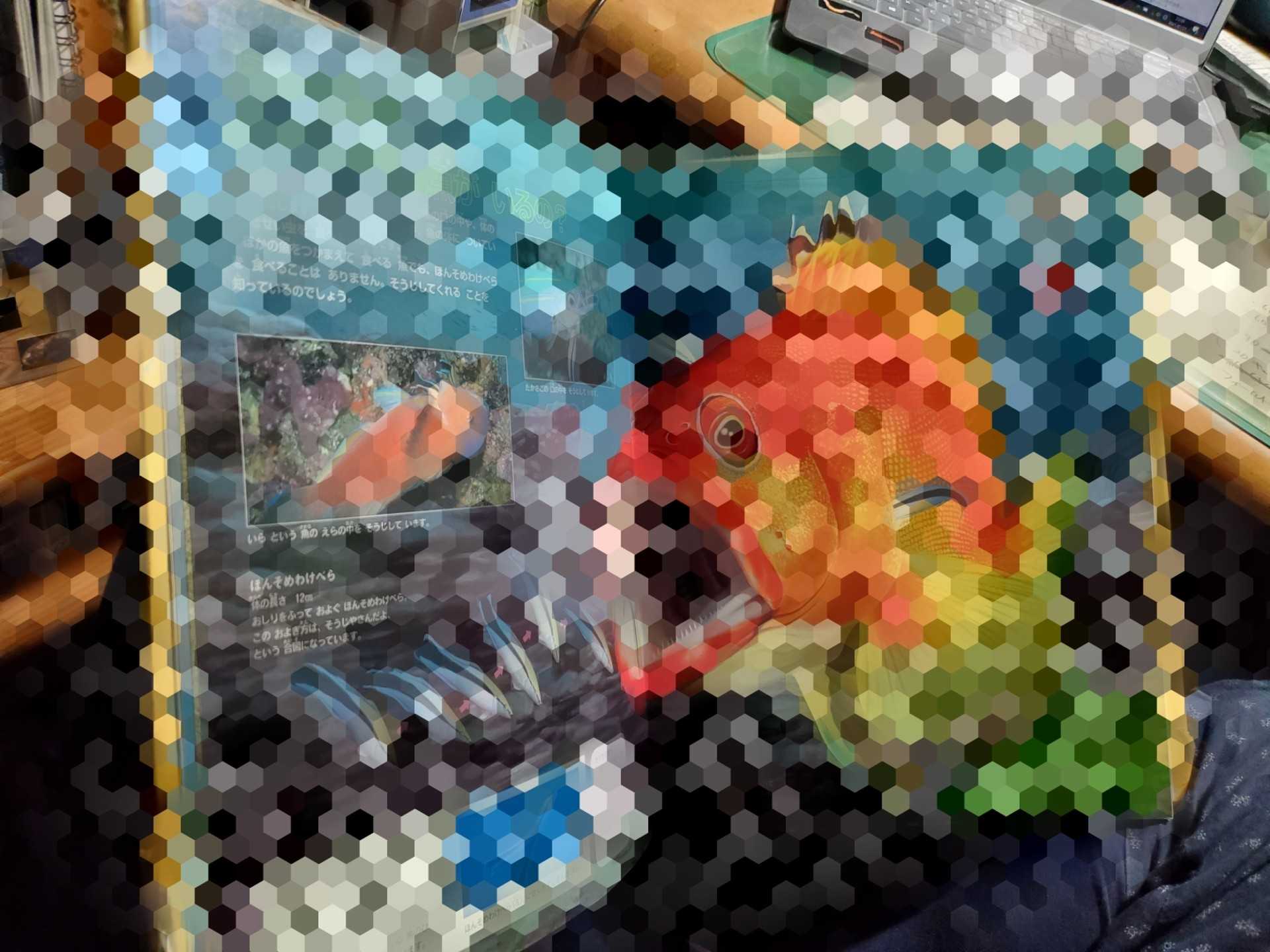

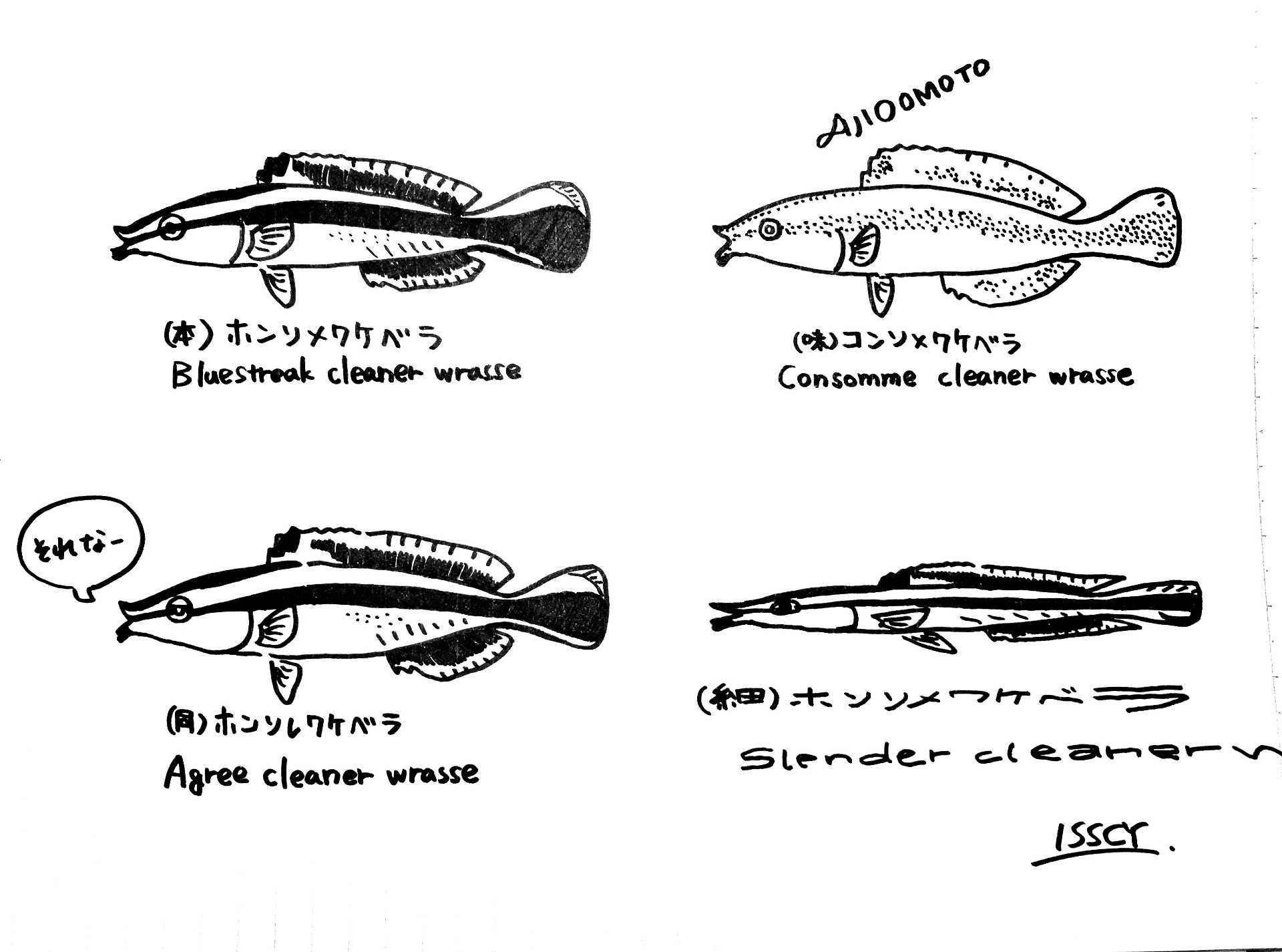

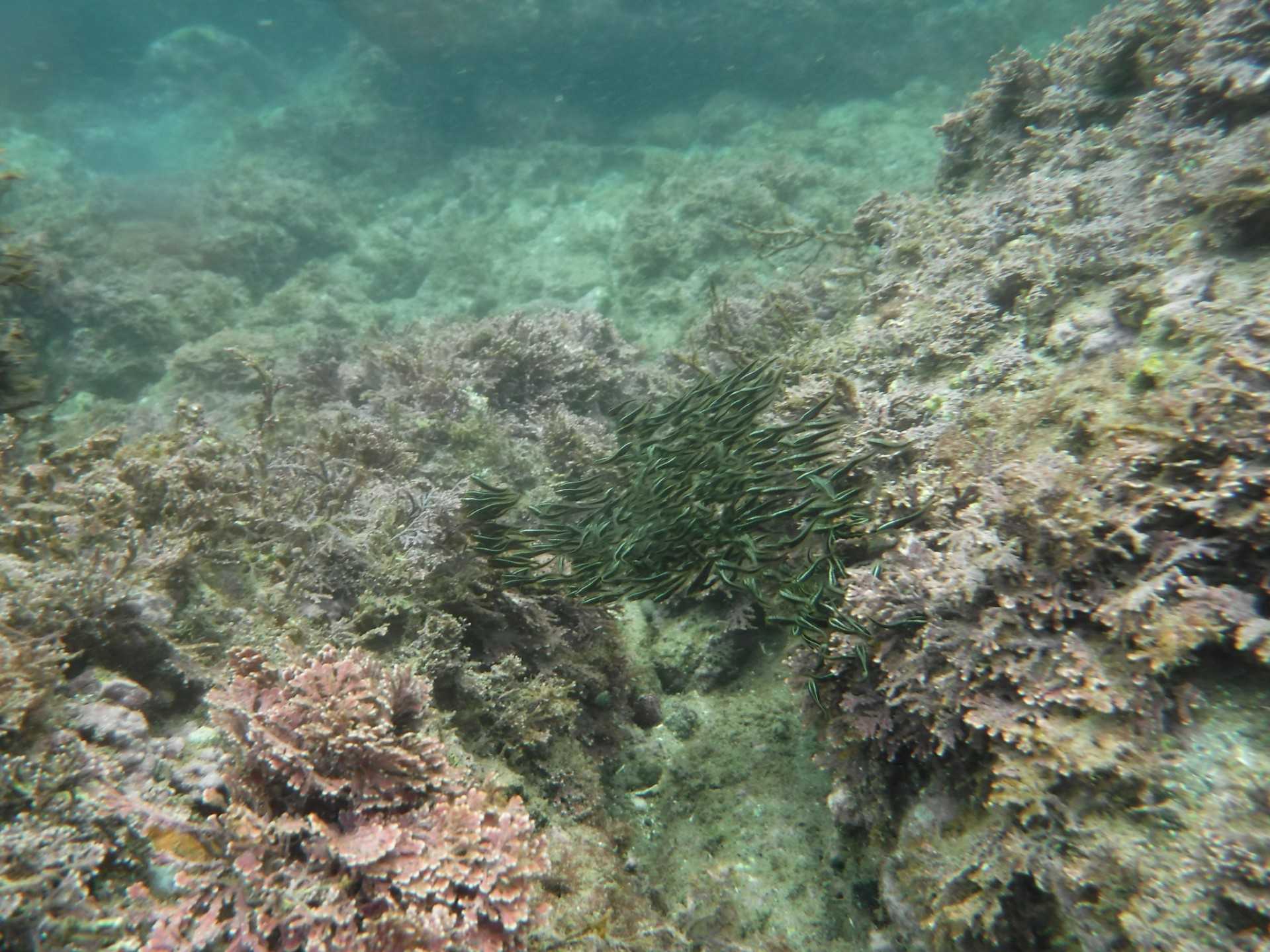

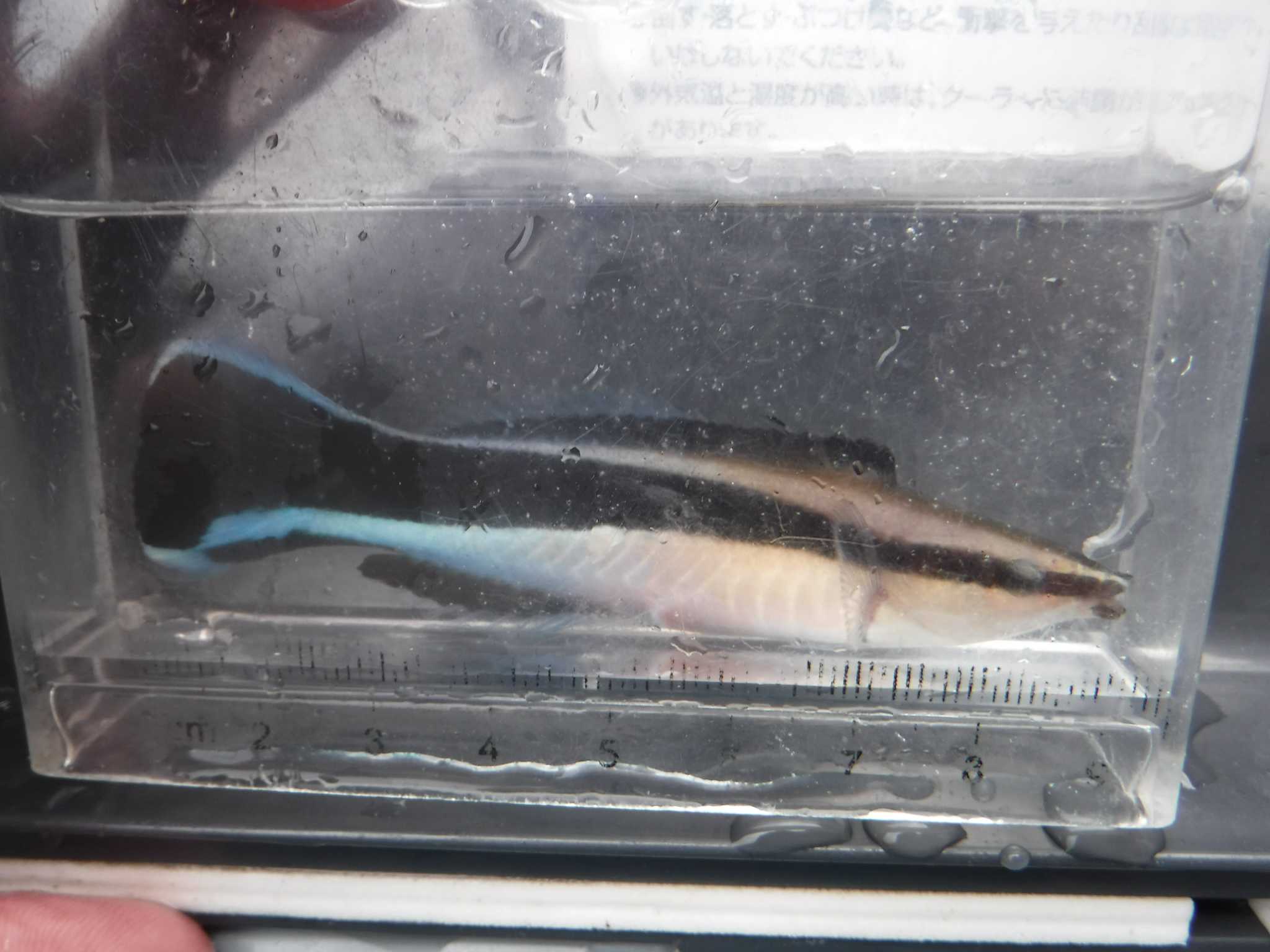

人が病気になるように、魚もまた病気になることがある。飛沫感染…ということはないけど、大部分は細菌類や寄生虫によるもので水を媒介して移ってしまう。特に外からくっついてくるような寄生虫はどうしても厄介な存在だ。 しかし海は広い。魚の中には他の魚の寄生虫を食べて掃除(クリーニング行動)する者たちが存在する。  クリーニングをする魚にはいくつか種類がいるが、もっとも有名なのがこのホンソメワケベラ(右下の魚)。暖かい海の岩礁域やサンゴ礁域に生息する10cmくらいのベラで、我らが関東の海でも時々会うことができる。 ホンソメワケベラ(及びソメワケベラの仲間)は他の魚類クリーナーたちと比べても掃除頻度がとても高い。まさに「本職」といったところで、それはクリーニングされる側の魚もしっかり認識している。  子供向けの図鑑には必ずといっていいほどホンソメワケベラにクリーニングされるウツボやハタ等の魚が載っている(一応書籍なのでモザイクかけてる)。大型の魚に対しては口やエラの中に入ってまでクリーニングをすることがある。たぶん、自然界ではあまり食べられたりはしない…はず。水槽内だと食べられてしまったりすることもあるので肉食魚との混泳はリスキーだが。  (クエに食べられた経験あり) クリーニング行動は相利共生(お互いにメリットのある共生)とされていて、ホンソメワケベラは寄生虫を食べることができ、クリーニングされる側の魚(長いのでここから「客」と呼ぶ)は寄生虫が取れてスッキリ?できる。 たくさんの魚が行き交うサンゴ礁などには、「クリーニングステーション」と呼ばれるホンソメ常駐場所ができることがある。時には行列ができるとかできないとか…。  仕事募集中のホンソメは尻尾を上下に振って泳ぐ独特の仕草をする。目立つ見た目も相まって、広告効果は割とありそうだ。特に秋口から冬にかけてよく見られる黒っぽい幼魚(写真)はほとんど見るたびにこのフリフリをしている気がする。 ただし中にはホンソメを嫌う客もいて、観察していると振り払われることも結構多い。特にホンソメに対して身体の小さい魚のことが多いような気がする。張り切りすぎて、ちょっとしつこいのかもしれない。 自分が海で実際に観察した中だと、キタマクラというフグだけは素直に身を預けているように見える。フグは寄生虫が付きやすいからだろうか。  ↑キタマクラ。最もよく見るフグのひとつ。今のところホンソメ受け入れ率100%。 あと、たまに潜っていった私をクリーニングしようとするホンソメワケベラもいたりする。先日は浮上するときの泡を追いかけてきた子もいた。かわいいけど、私は魚ではないし虫も付いてないからね(笑)  水槽で飼っていると、手を入れたときにまとわりついてきてちょっと邪魔くさい…。かわいいけど。  好奇心が強いせいか、割とすんなり採集できてしまう個体が多い。海中でもかなり目立つが、手に取ってみるとさらに美しい魚。スラッとした身体に尖った口、青と白の地に筆を走らせたような黒の一文字。英名はBluestreak cleanerwrasse という(streakとは細い縞のことらしい)。  面白いのが、よく見ると下唇が二又に分かれている。中国語だと「裂唇魚」と言うようだ。どうしてこうなっているかはわからない…個人的には、釘抜きのように使っているのではないかと思っている。体表の寄生虫は皮膚にガッチリ食い込んでいることが多いからだ。この特徴は図鑑には載っていなくて、採集して初めて知った。  (イラストはジョーク…) 実はホンソメワケベラは元々ホンソメワケベラという名前ではなかった。…何を言っているんだという感じだが、はじめは「ホソ(細い)ソメワケベラ」という名前だったものが記載時に「ソ」と「ン」を間違えてこうなってしまったとか。もちろん、本家本元の(無印)ソメワケベラはちゃんといる。感覚的にはホンソメが本家に思われても仕方ないけども。 ホンソメワケベラがそこそこ人気なクリーナーだということは既に話した。これほどまでではないが、副業的なクリーニングをしている魚は意外といる。  よくクリーニングを見かけるのが同じベラ科のコガシラベラ。幼魚期の時だけクリーニングをすると思われる。青くはないけど、白地に黒いラインはどことなくホンソメワケベラに似ていなくもない…。成魚ではこの模様が変わってしまう。  岩の亀裂など暗いところによくいるノコギリヨウジもクリーナーだ。主にプランクトンを食べているヨウジウオの中では特異的な生態。以前クリーニングされているトラウツボが緩みきった顔でぼけーっとしているのを見たことがある。  それ以外にもいるが、あまり海中でクリーニングを観察することは多くない。ミゾレチョウチョウウオやハタタテダイの幼魚といった一部のチョウチョウウオ、イシダイの幼魚やゴンズイの幼魚(写真)といったお馴染みの魚にもクリーニング行動が見られることがある。  イシダイに関しては一度見たことがあるだけでなんともいえないが、相手が身体を預けていたのでおそらくクリーニングだろう。普通に痛いと思うんだけど大丈夫なのかな…? ちなみに大西洋にはこれまたそっくりな模様のネオンゴビーというハゼがいる。この魚がクリーナーとして活躍しているらしい。海外だとバーバーフィッシュやハーフムーンなどクリーナーもまだまだいるようだ。 しかしクリーナーがいる一方、クリーナーっぽく装って他の魚を齧って食べたり、襲われないことを利用して身を守ったりする魚たちもいる。 これは結構有名な話で、水族館の企画展などでよく取り上げられていたりする。その代表格がこの魚。  もはや同じ魚に見えてしまう。かくいう私も海中で初めて見た時は騙された。なんか変なホンソメがいるなぁ…と採集しようとしたら逃げ方が違和感だらけでそこで気付いた。 名前はニセクロスジギンポ。ベラとは全く異なる、イソギンポ科の魚だ。  ニセクロスジギンポはそのそっくりすぎる見た目で他の魚に近づき、鱗や粘膜、ヒレの一部なんかを齧って食べる…と散々言われてきたのだが、どうも主食は魚卵であることが多いとの話がある。もちろん、まったく齧らない訳ではないと思うのだが。 ただ、カッコいい魚だし悪者扱いはやめてあげてほしい。こいつらも生きるためだもんね。書籍によればホンソメさえも少しずつ粘膜などを食べているという説もあるくらいなので。  どちらかというと同じイソギンポ科のミナミギンポやテンクロスジギンポ(上の写真)なんかの方が齧るらしい。いわゆるスケールイーター(鱗を食う魚)の気がある。これらの魚も模様のパターンはなんとなくホンソメに似ていなくもない。テンクロスジギンポに至ってはホンソメワケベラを攻撃するところを目撃したことすらある…。  ミナミギンポは特に幼魚期のカラーパターンがホンソメの幼魚にそっくりだ。他の魚に近付くためか、クロホシイシモチやソラスズメなどが群れている中に混じっているのをよく見る。上の写真、左にいるのがホンソメワケベラ、右にいるのがミナミギンポだ。本家が近くにいれば騙し討ちもしやすいのだろうか…。  もしかしたら、ホンソメワケベラを嫌う客がいるのはこいつらに痛い目を見させられたからなのかも…しれない。 まだ自然で遭遇したことはないが、キツネアマダイという魚の幼魚はホンソメワケベラに擬態し捕食を逃れていると言われている。ちなみにこのような防御型の擬態をベイツ型擬態と呼んだりする。 そういえば、最近の研究でホンソメワケベラはどうも「鏡にうつる自分を認識できる」魚だということが分かったらしい。哺乳類などではいくつか確認されているが魚類では初めてらしい。そう考えると意外と頭の良い魚なのかもしれない。ベラってどっちかというとちょっとバカっぽいイメージがあったけど…(笑) さらにもう一つ、ホンソメワケベラは寝る時になると自分のエラから分泌される粘液で寝袋を作りその中で寝る。ブダイ類で有名な話だが、ホンソメやニセモチノウオ等のベラでも見られる習性だ。外敵に自分の匂いを感じさせないためと言われている。  脱ぎ捨てられた寝袋。もやもやっとした塊がそう。ホンソメのいる朝の水槽にはこれが漂っていることがある。 長々と話してしまったが、こんな面白素敵フィッシュが我々の住んでるすぐ近くの海に泳いでいるのだ。  関東より南でシュノーケリングをする機会があれば、ぜひ探して観察してみてほしい。 おまけ  前に一度キープ中に死なせてしまった個体がいて、食べたことがある。小さいのと揚げてしまったのとであまり味はよくわからなかった…まあベラだし不味くはなかったけど。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021/01/24 12:09:29 AM

コメント(0) | コメントを書く |