|

|

|

カテゴリ:1974

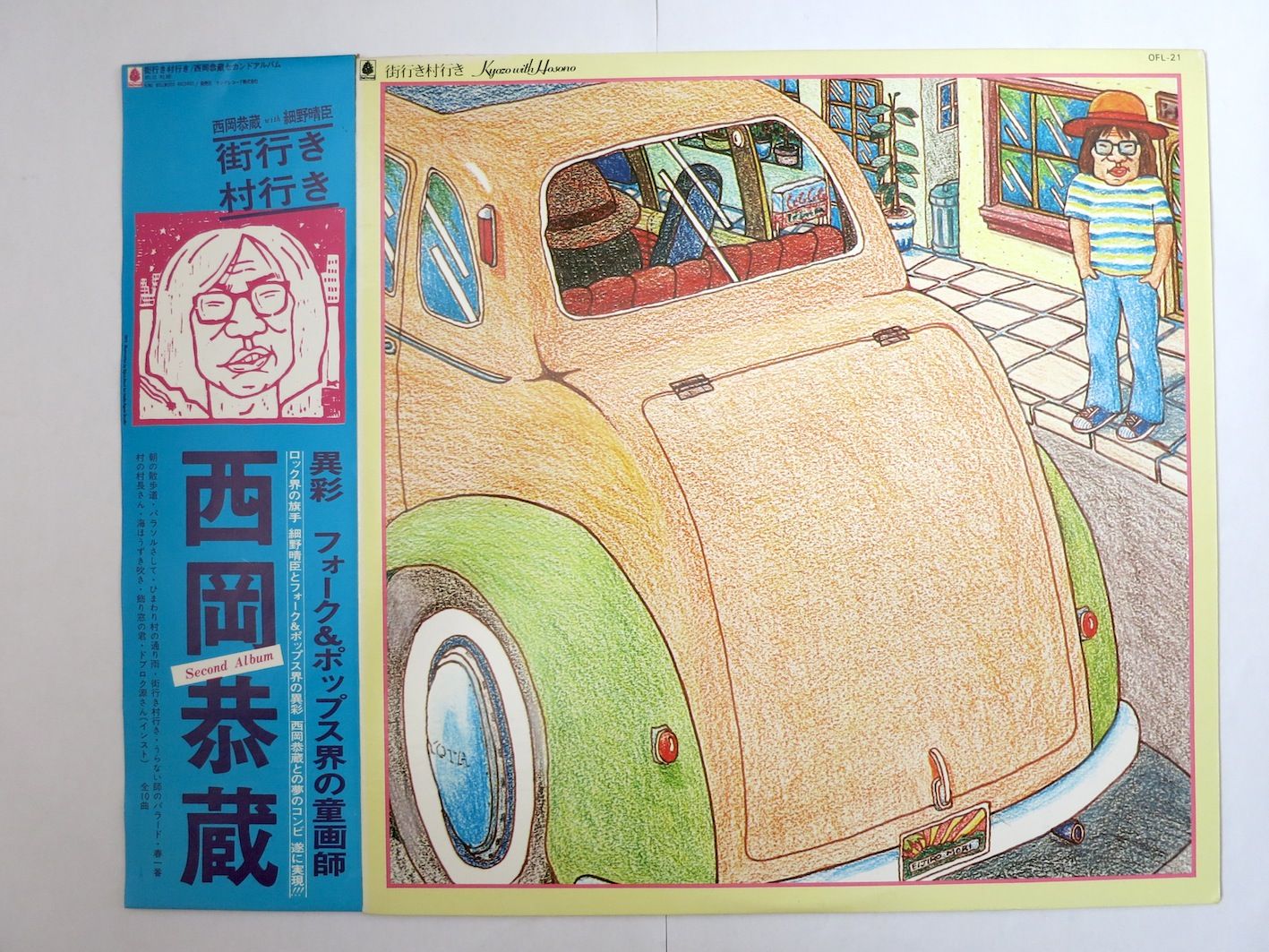

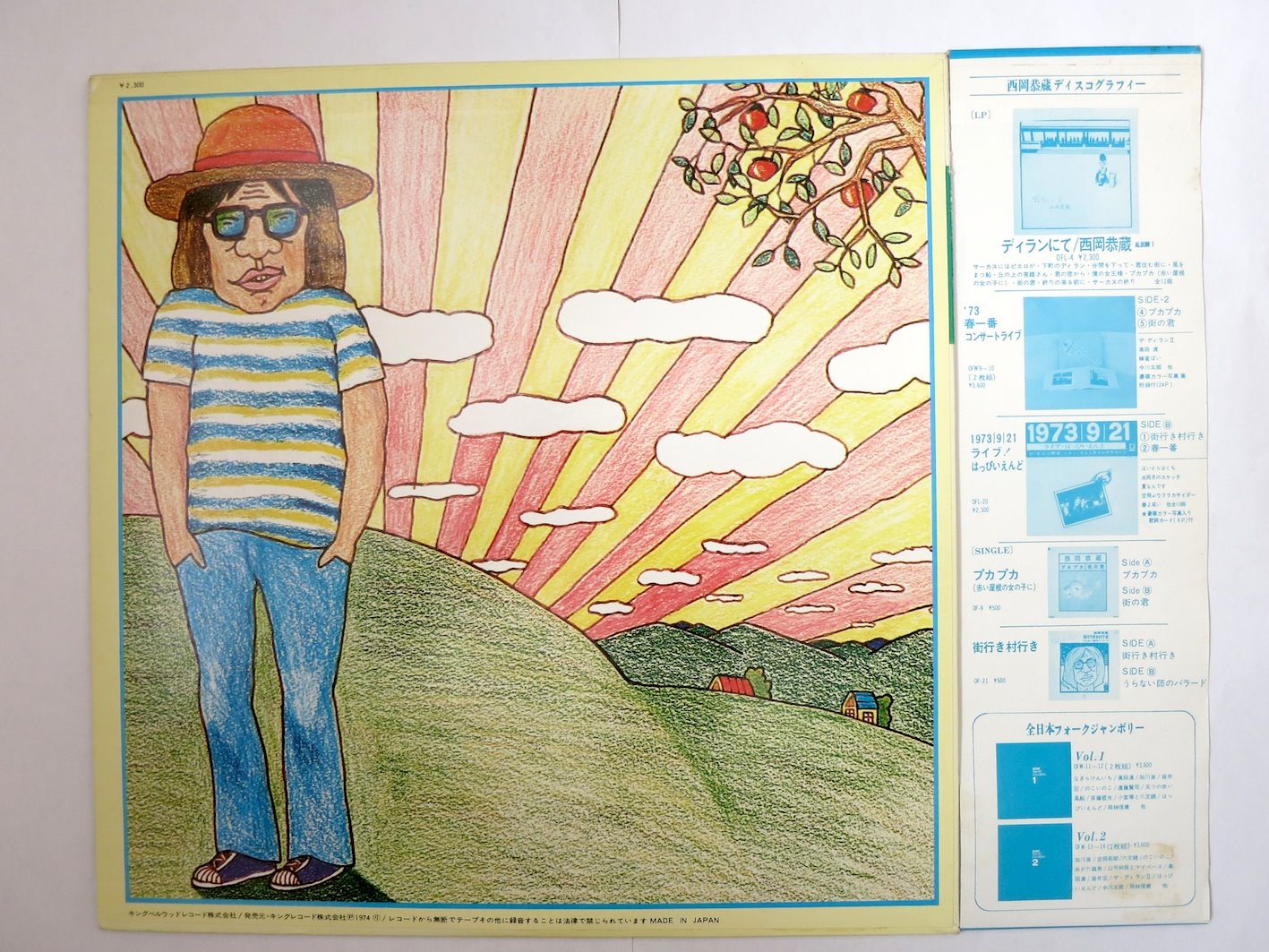

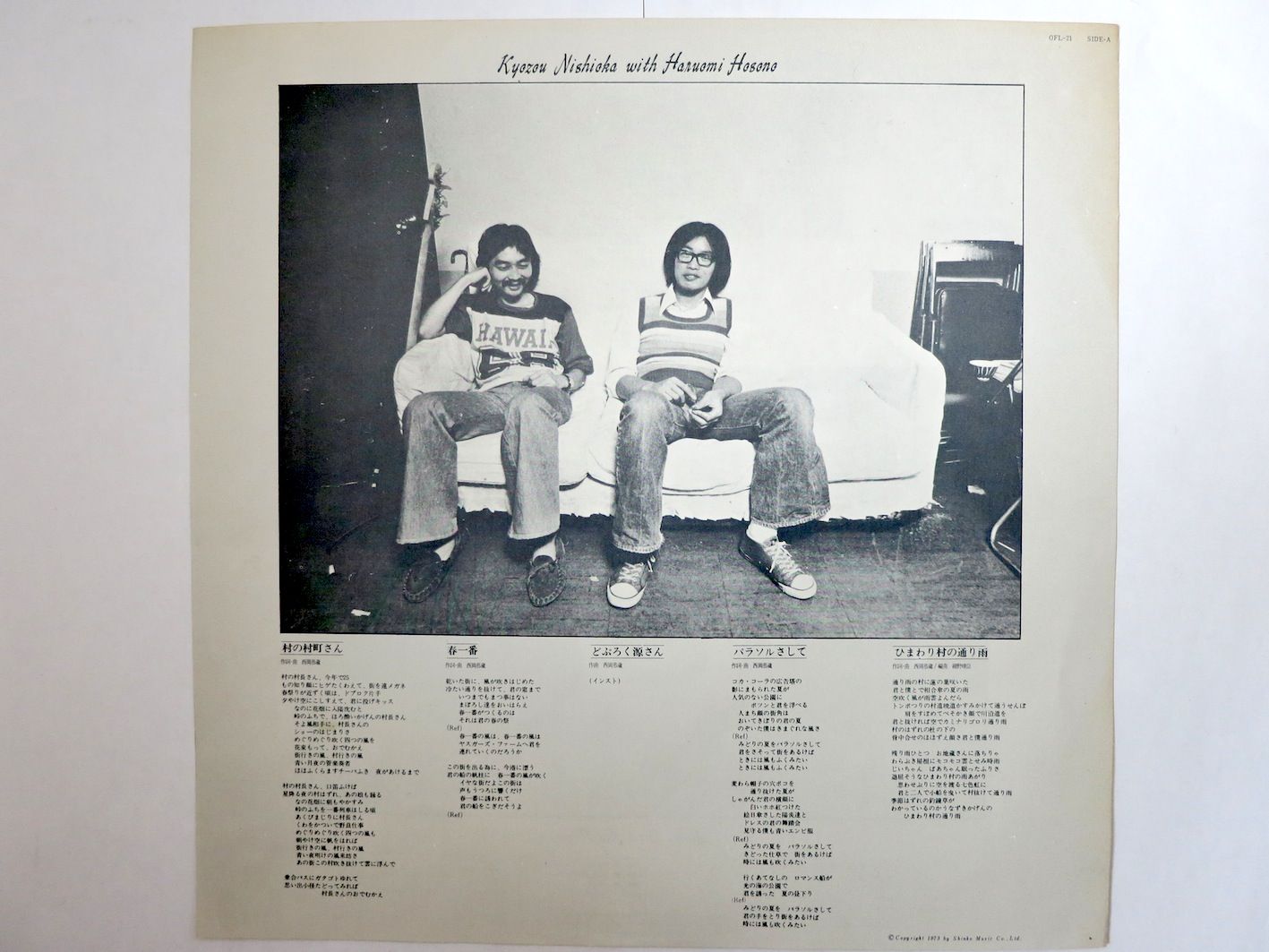

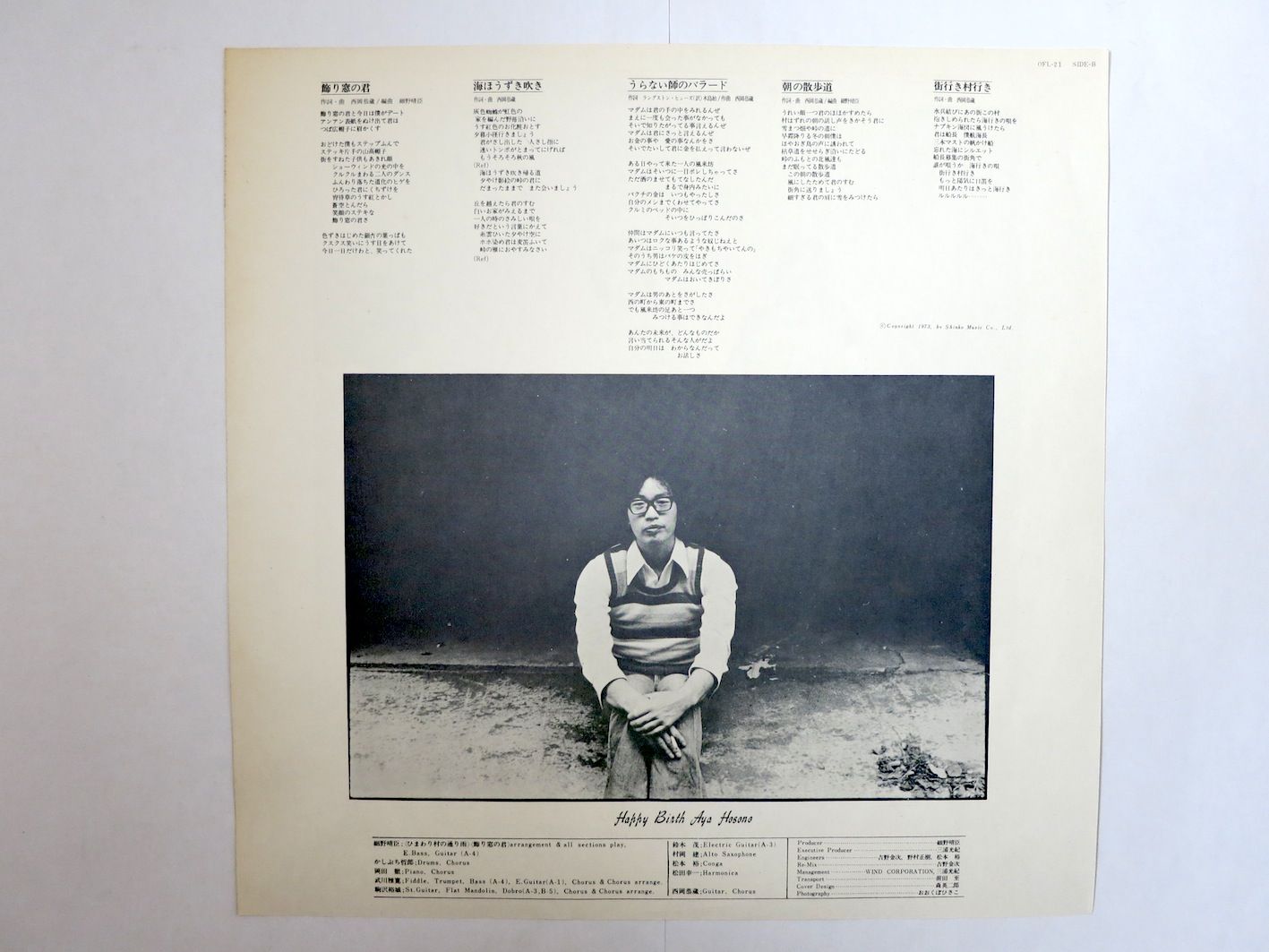

74年1月25日、西岡恭蔵のセカンドアルバム「街行き村行き」発売。 帯には『異彩 フォーク&ポップス界の童画師-ロック界の旗手・細野晴臣とフォーク& ポップス界の異彩・西岡恭蔵との夢のコンビ 遂に実現!!』とある。 タイトルの前に西岡恭蔵 with 細野晴臣と明記してあることが示すように、細野晴臣が 全面的に参加している。 バックを務めるのは主に、細野晴臣(b)、はちみつぱいの4人-かしぶち哲郎(d)、岡田徹(p)、 そしてはちみつぱいサウンドの2枚看板、武川雅寛(バイオリンの他にトランペット、ベース、 Eギター)、駒沢裕城(ペダルスティールギターの他にマンドリン、ドブロ)。 もちろん4人ともコーラスでも大活躍している。 評論家の篠原章が、とてもわかりやすいことを書いている。 『70年代初頭の日本のロック・シーンでは、依然としてブリティッシュが主流だった。 ビートルズやクリームなどに触発されて活動を展開するバンドは多い中で、はちみつぱいは アメリカ西部・南部系のロックを基盤としたサウンドに日本語を載せるというアプローチを とった。まだ異端扱いだったこのアプローチの頭目は無論あの"はっぴいえんど"である。 (中略) 「はっぴいえんどあってのはちみつぱい」という呪縛はますます強くなるのであった。 この呪縛はムーンライダーズを結成後もしばらくつづくことになる。 が、そのおかげで、彼らは貴重な財産を手に入れたとぼくは思っている。いわゆる「山の手的 東京」を表現するのははっぴいえんど、「下町的東京」を表現するのがはちみつぱいという ある種の棲み分けが可能になったからだ』 (「ムーンライダーズの30年」2006.12 ミュージックマガジン刊) さすがは細野晴臣。はっぴいえんど→キャラメルママではなく、西岡恭蔵とはちみつぱいを 基本組み合せにしたところに、このアルバムを味わい深いものにしている。というか、 西岡恭蔵という人はバンドサウンドに並々ならぬこだわりをもっているというべきだろう。 ファーストアルバム「ディランにて」では、孤独・悲しみに真正面から取り組んだ西岡恭蔵 だったが、ここでは一転して肩の力を抜いた人柄を見せているようだ。 作詞の世界観で言うと、小坂忠のアルバム「ありがとう」「もっともっと」あたりの影響が 強いのでは、と思われる。ただし、小坂忠や細野晴臣の作詞はあくまで都会人の目から見た 田舎っぽさや素朴さであると思うが(「ありがとう」制作時は小坂忠も細野晴臣も、まだ 狭山にさえ居ない)、志摩町育ちの西岡恭蔵は、情景や季節を鮮やかに投影している。  「街行き村行き」西岡恭蔵(1974.1.25 ベルウッド OFL-21) 細野晴臣プロデュース、録音は吉野金次。スタジオデータは記入なし。 アートワークは森英二郎、写真はおおくぼひさこ。原盤引受けは、73年5月にキング ベルウッド株式会社として法人化した際に、取締り役となった草野昌一のシンコーミュージック。 針を落すと、岡田徹の軽快なピアノで始まるズンチャカリズムの「村の村長さん」。 細野晴臣のボンボコベース、「風街ろまん」でもフォージョーハーフでもはちみつぱいでも 夕焼け楽団でも、この人が入るだけで世界観が出来てしまう駒沢裕城のスティールギター。 『村の村長さん 今年で25 もの知り顔にヒゲたくわえて 街を遠メガネ 春祭りが近づく頃は ドブロク片手 夕やけ空にこしすえて 君に投げキッス 菜の花畑に入陽沈むと 峠のふちで ほろ酔いかげんの村長さん そよ風相手に 村長さんの ショーのはじまりさ めぐりめぐり吹く四つの風を 花束もって おでむかえ 街行きの風 村行きの風 青い月夜の管楽奏者 ほほふくらますチューバふき 夜があけるまで』 (「村の村長さん」西岡恭蔵/作詞・作曲) 陽気に歌われる牧歌的世界の雰囲気だが、いきなり歌詞が難解だ。 25才のこんな村長がいるわけがない。 これってもしかして福岡風太がモデルなのだろうか?西岡恭蔵と同い年でこの時25才。 春祭りは春一番?思い込みすぎだろうか。 2007年版CD(DIW)は、福岡風太のライナーらしいが、読んだことがないのだ。 A-2は、3度目の録音物となる「春一番」。 最初のライブ音源「1972 春一番」では、林敏明をメインボーカルに高橋イタルが上ハモリ、 西岡恭蔵が下ハモリのガロ風(というかCSN風)、「1973.9.21」では、はちみつぱい+オイル・ フット・ブラザーズで、ややバタバタした感が否めない録音だったかと思うが、ここで ようやくスタジオ録音。駒沢sgに武川fiddleも加わり、かしぶちdsもドラマチック。 西岡恭蔵の力強いボーカルに、はちみつぱいの4人のバックコーラスが息ぴったりの感。 『この街を出る為に 今海に漂う 君の船の帆柱に 春一番の風が吹く イヤな街だよこの街は 声もうつろに響くだけ 春一番に誘われて 君の船をこぎだそうよ 春一番の風は 春一番の風は ヤスガーズ・ファームへ君を 連れていくのだろうか』 (「春一番」西岡恭蔵/作詞・作曲) 海と島々、振り返れば小高い緑の風景。そんな町で育った西岡恭蔵の独特の感性は、 いろいろな歌の情景に反映されていく。 A-3はファンキーなインストナンバー「どぶろく源さん」。村岡健のアルトサックスを メインに、自在に跳ね回る細野晴臣のベース、駒沢裕城のドブロ、鈴木茂も参加。 A-4はメロウナンバー「パラソルさして」。 ザ・ディランIIもセカンドアルバムで歌っていた曲だ。 詩の世界とメロディがぴたりと寄り添った名曲だと思う。 細野晴臣の美しいアコギで静かに始まる。こういうスローナンバーの時のかしぶち哲郎の ドラマは、本当に心地よい。武川雅寛のベースも駒沢裕城のスティールギターも岡田徹の ピアノも、とってもいい。素晴しいテイクだと思う。 『コカ・コーラの広告塔の 影にまもられた夏が 人気のない公園に ポツンと君を浮べる 人まち顔の街角は おいてきぼりの君の夏 のぞいた僕はきまぐれな風さ みどりの夏をパラソルさして 君をさそって街をあるけば ときには風も吹くみたい ときには風も吹くみたい』 (「パラソルさして」西岡恭蔵/作詞・作曲) しかし西岡恭蔵の詩の世界は、一筋縄ではいかない。 『麦わら帽子の穴ボコを 通り抜けた夏が しゃがんだ君の横顔に 白いホホ紅つけた 絵日傘さした陽炎達と ドレスの君の舞踏会 見守る僕も青いエンビ服』 『行くあてなしのロマンス船が 光の海の公園で 君を誘った 夏の昼下がり』 1番では描写だったものが、2番では物語になり、最後は船も登場するという独自世界。 A面ラストの「ひまわり村の通り雨」も、詩・曲ともに素晴しい作品。 そして何より細野晴臣の一人多重録音のバックが素晴しい。僕は楽器をやらないし、耳も 良くないのだが、僕の耳には、極めてシンプルなリズムボックスにベーシックなベースライン があり、やはりシンプルなアコギが加わり、その上にまるで自由自在に跳ね廻るベースライン というかリードベースが曲を形作っているように聴こえる。 『残り雨ひとつ お地蔵さんに落ちりゃ わらぶき屋根に モコモコ雲と蝉時雨 じいちゃんばあちゃん 眠ったふりさ 退屈そうなひまわり村の雨あがり 思わせぶりに空を渡る七色虹に 君と二人で小船を曳いて村抜けて 通り雨 季節はずれの釣鐘草が わかっているのかうなずきかげんの ひまわり村の通り雨 通り雨』 (「ひまわり村の通り雨」西岡恭蔵/作詞・作曲) ここにも船が出て来る。  細野晴臣の住む狭山ハウスと思われる B-1「飾り窓の君」も細野晴臣の一人多重録音。チャカポカリズムボックス+ベースに アコギが2本。ハイ、と細野晴臣の掛け声が入るので、1本は西岡恭蔵か。 更にオルガンも入ってくるのだが、アレンジひとつでこうも味わいが変わるものか。 「ひまわり村の通り雨」「飾り窓の君」は細野ワールド全開としか言いようがないが とても新鮮で、びっくりするくらいマッチしている。 美しい叙情を描いたB-2「海ほうずき吹き」。 ギター2本を中心にした展開(記述はないが誰かが12弦を弾いていると思われる)に、 間奏は松田幸一のハーモニカが入り、スチールギター、バイオリンと徐々に厚みを 増して行く。 『海ほうずき吹き帰る道は 夕焼け影絵の峠の君に だまったままで また会いましょう』 (「海ほうずき吹き」西岡恭蔵/作詞・作曲) ウィキペディアで「海ほおずき」を調べてみると、『巻貝の卵嚢のこと。植物のホオズキと 使用方法が似ており、かつての日本では、口に含んで音を鳴らして遊ぶ使い捨ての玩具として 縁日や海辺の駄菓子屋で売られていた』 とある。僕は海ほおずきなるものを知らなかったが、志摩町の特産物であったようで、現在は 志摩市に同名のテーマパークもあるようだ。   画像は拾いものです。「海ほおずき」とはこういうものらしい。ちょっとグロい 木島始が訳したラングストン・ヒューズの詩に西岡恭蔵が曲を付けた「うらない師のバラード」 をはさみ、B-4「朝の散歩道」は、細野晴臣のベースと西岡恭蔵のギターと歌のデュオ。 これも美しい冬の情景を描いている。

どういう意味なのだろうか?街行き、村行き、そして海行き。 金延幸子のアルバム「み空」の中に「道行き」という曲があって、 『町はゆきけし 私は道行き』という歌詞なのだが、「私は道行き」ってどういう意味 なのだろうか? ま、いっか。 このセカンドアルバムは、ファースト「ディランにて」が無二の存在であったように、 やはり唯一無二のものとなった。細野晴臣とのコラボはまだ続くのだが、日本の原風景や 叙情、季節感を美しく描いた特別な作品となっていると思う。  74年春、西岡恭蔵も細野晴臣も所属していた「風都市」は閉鎖を余儀なくされる。 風都市解体後、キャラメルママ改めティン・パン・アレーの所属事務所となる桑原音楽事務所を 開いた桑原節(元風都市スタッフ)は、 『当時は1曲5000円くらいでレコーディングするんだけど、風都市周辺のミュージシャンって 時間がかかるんですよ。アレンジ込みだから。完全なそれまでのスタジオの人だと1曲30分で 終わるけれど、3時間以上かかるわけ。3時間ワン・セッションでアレンジ込みでしょ、 今考えると割が合うわけないよね。』 前島洋児(元風都市スタッフ)は、 『トリオからは年間1000万のアドヴァンスでスタートしたけど、南佳孝と吉田美奈子のアルバム の制作費に2000万かかって(笑)。基本的には売り上げがある程度の数字になるという前提なのに、 売り上げが上がらない。でも冷静になって考えてみれば、当たり前ですよね。ネーム・ヴァリュー のある人がレコード会社を移籍して発売すれば、ある程度の商売は成立するけれども、まったくの 新人が新興のレコード会社でいくらクォリティの高いものを出したところで、そんなもの、売れる わけない。そういうところの戦略的な甘さはすごくある。』 (「風都市伝説」北中正和責任編集 2004.5 音楽出版社) さらに唯一のヒット作となったあがた森魚のデビューシングル「赤色エレジー」の印税で、あがた 森魚は自主制作映画「僕は天使ぢゃないよ」を作っていた。 それでもショーボートレーベルからダッチャ「26号線」、かんせつかず「ひとりぼっちの音楽会」 をリリースしたが、ごまのはえから再編したココナツバンクのアルバムは幻となってしまった。 ココナツバンクは解散。73年11月にベルウッドからデビューしていたはちみつぱいはワーナーに 移籍してシングルを1枚出すが、生活の為にアグネス・チャンや松尾和子のバックバンドに。 更には、74年10月駒沢裕城が突如失踪し年末に解散。 大瀧詠一とシュガーベイブは、エレックに移籍する。 キャラメルママも荒井由実のデビューアルバム「ひこうき雲」等、素晴しい仕事を残したが、 アグネス・チャンや南沙織のバック等が増え、この時期、ティン・パン・アレーに組織変更して クラウンレコードのパナムレーベルに移籍している。 同時期、音楽舎から所属メンバー(遠藤賢司、加川良、斉藤哲夫、友部正人、三上寛、高田渡、 ザ・ディランII、なぎらけんいち、いとうたかお等)を引き継いで72年11月に設立した プロダクション「如月ミュージックファクトリー」も倒産している。 如月のスタッフが「ゼロ音楽出版」を立ち上げ、斉藤哲夫、友部正人、なぎらけんいち、渡辺勝、 みなみらんぼうらが所属した。 解散・再編が相次ぐこの74年初めに、ザ・ディランIIと西岡恭蔵が一緒にアルバムを作る計画が 持ち上がる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.06.05 11:30:59

コメント(0) | コメントを書く

[1974] カテゴリの最新記事

|