|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

根城隣接の、博物館の催しでした。最初にパンフレットをもらいました。それを転載します。

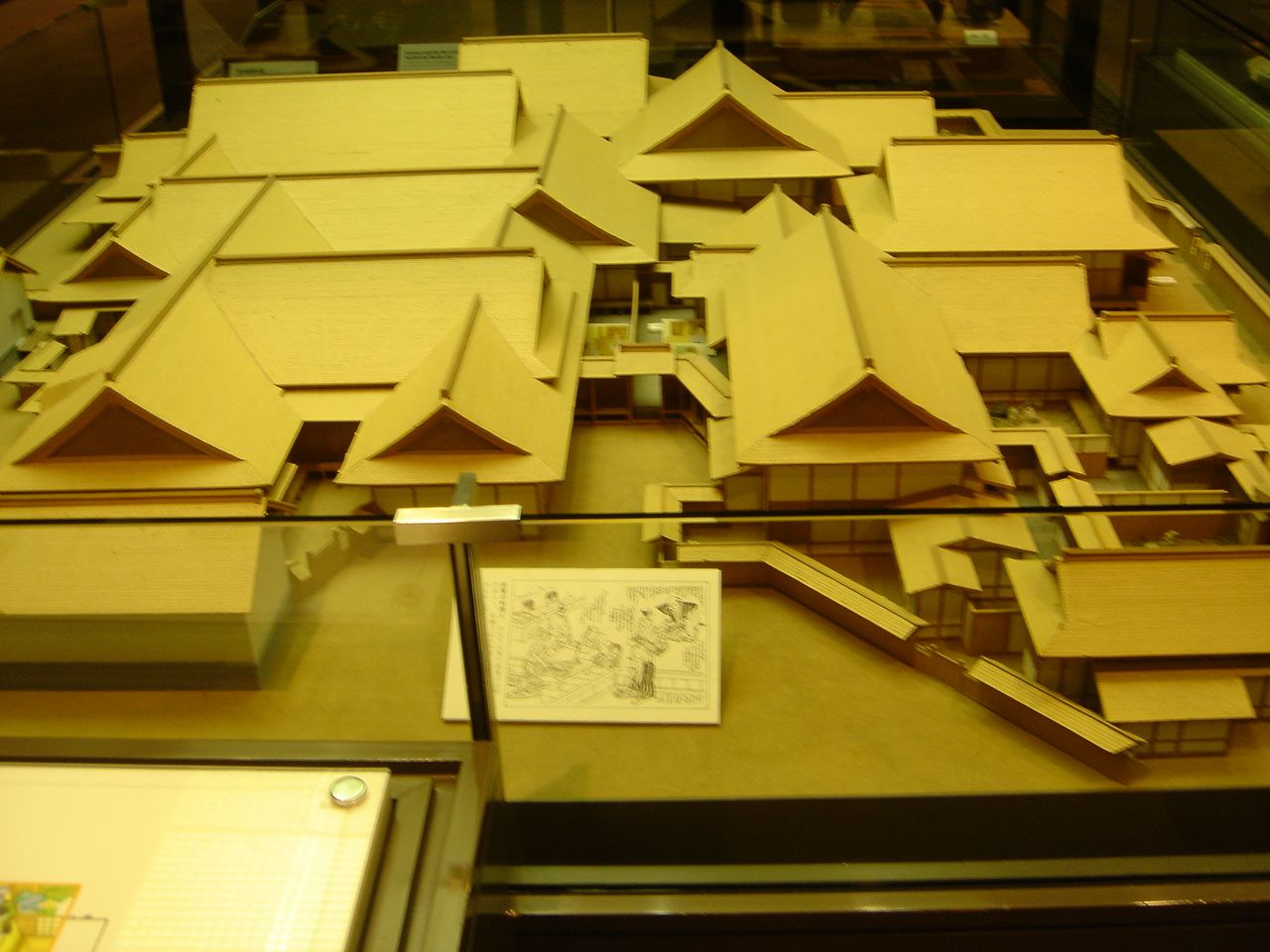

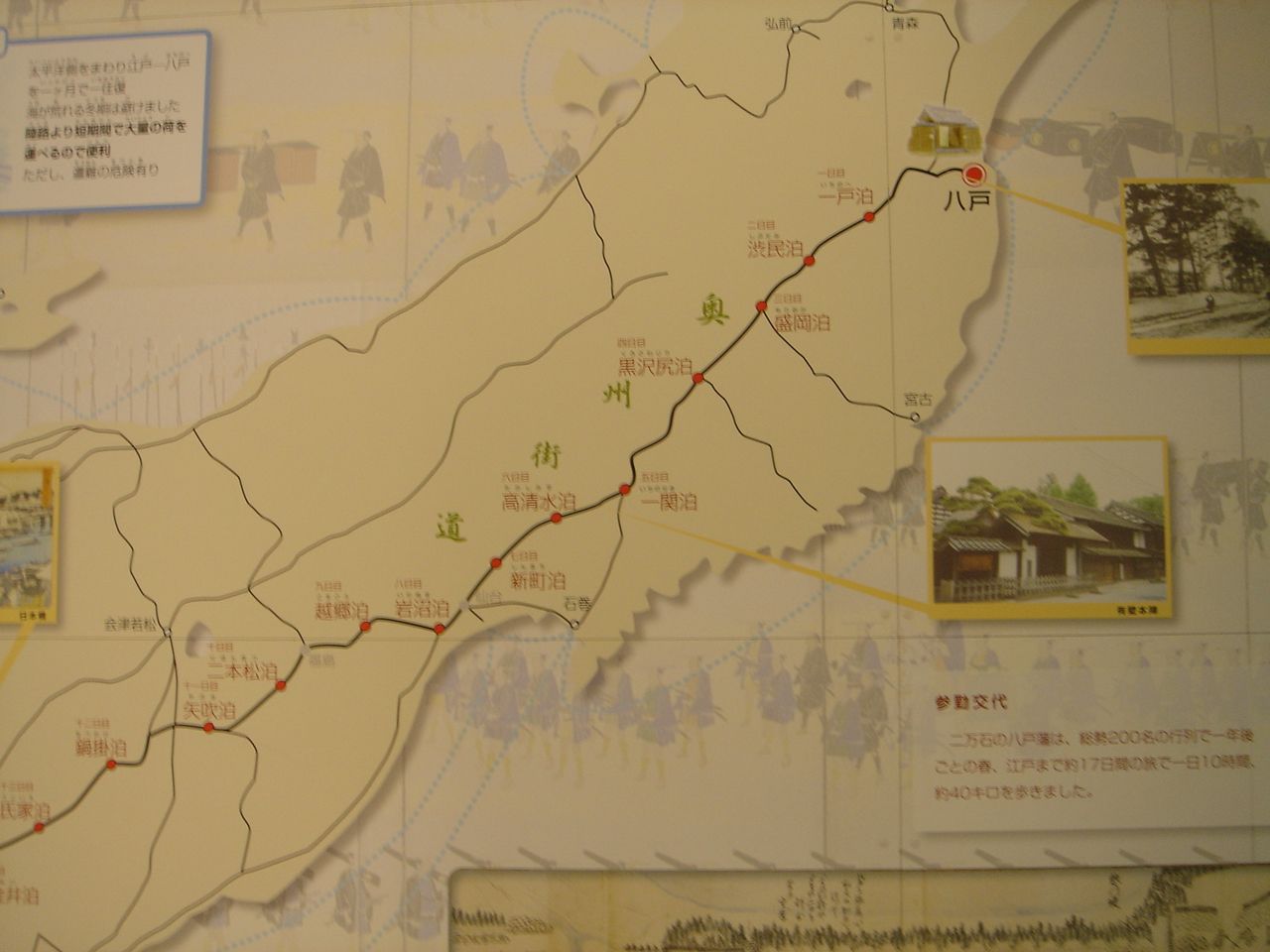

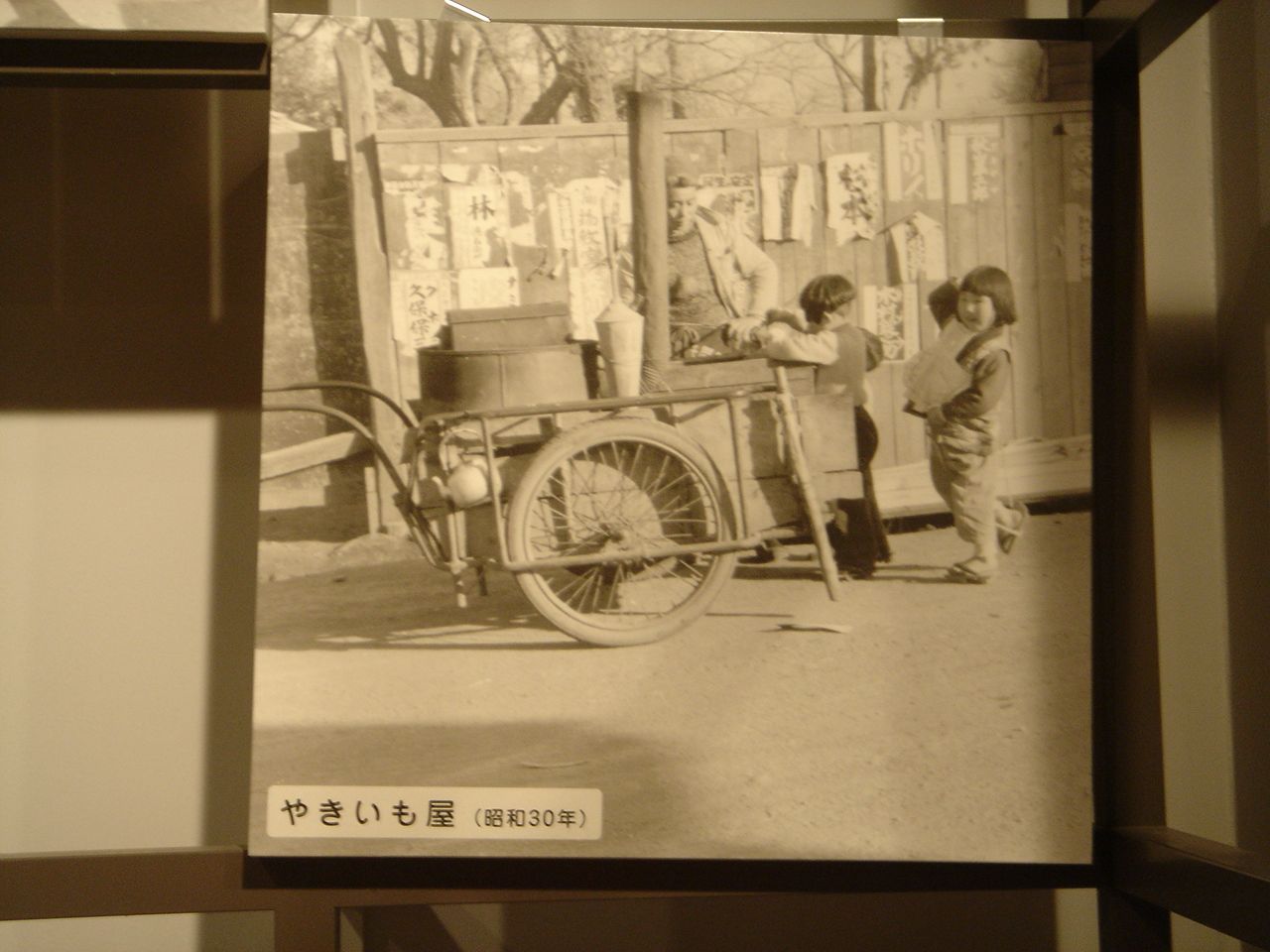

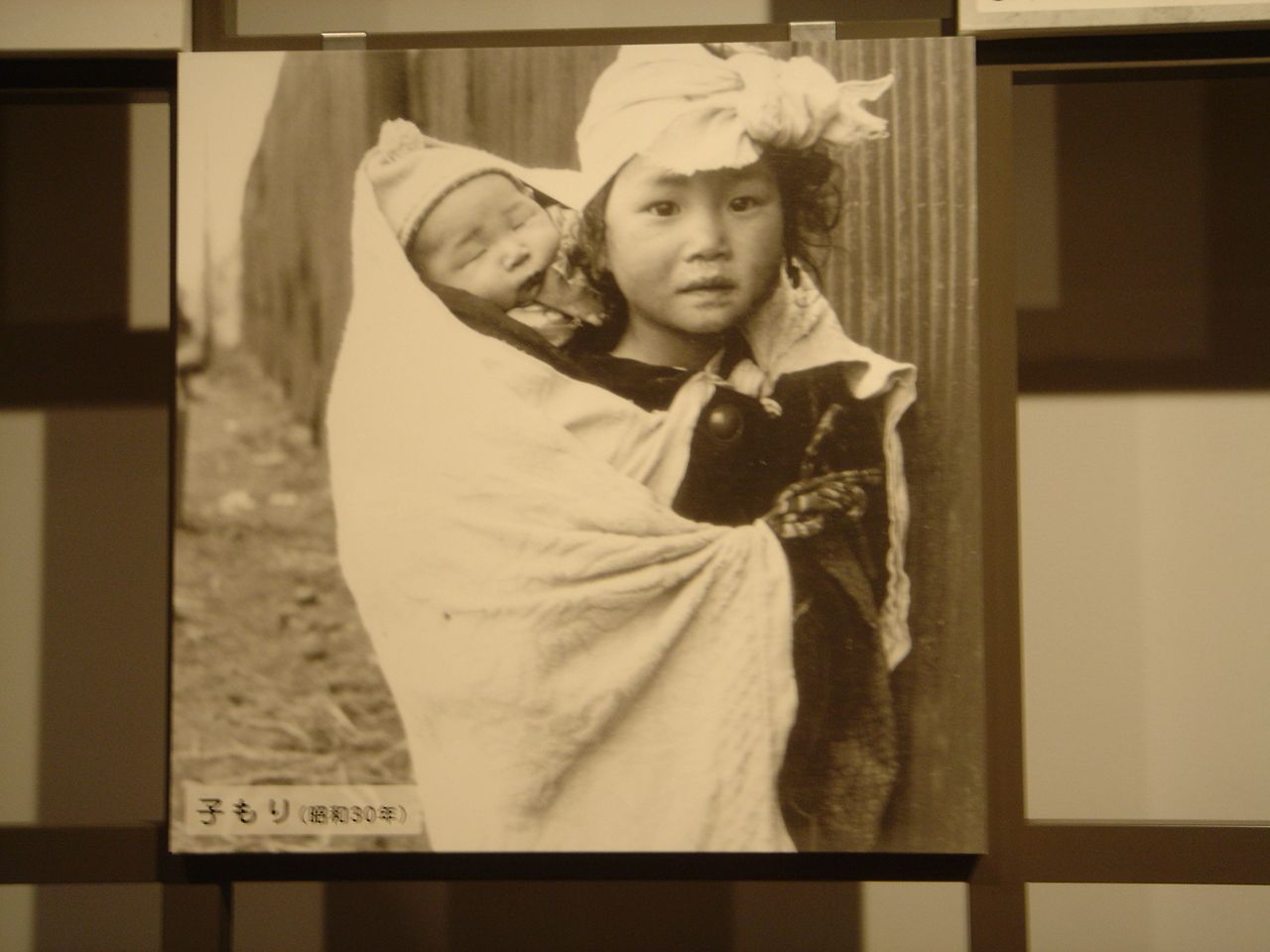

●はじめに この講座は、博物館や図書館が所蔵するモノクロ写真を手がかりとして、同じ場所を巡り、昭和の八戸と現代の八戸に親しむ機会とするものです。 昭和の何気ない風景を捉えた写真は、当時の様子や、人々の暮らしぶりなどを今に伝えるものとして、とても興味深く、重要な資料です。 何回か催されていますが、今回は根城編です。根城や周辺を歩き、消えつつある昭和の面影をたどり、一抹の懐かしさと共に、現在・未来の八戸にも思いを馳せるきっかけとなれば幸いです。 講師は、八戸市立図書館の滝尻侑貴学芸員でした。滝尻さんが博物館の学芸員の時に、この企画が作られました。その後、図書館に転勤となったので、肩書がズレています。 ●予備知識:根城と南部氏について 南部氏は源氏の一族で、平安時代の武将・源義家(みなもとのよしいえ)の弟である義光を祖先としています。 甲斐の国で力をつけた義光の子孫は「甲斐源氏」と呼ばれ、その中で、後に糠部(ぬかのぶ)地方、現在の北東北を拠点としたのが南部氏です。 甲斐の国の南部牧(なんぶのまき)という地域を支配したところから、「南部」という名字になったとされます。 南北朝時代、南部師行(もろゆき)は、陸奥守(むつのかみ)・北畠顕家(あきいえ)に従い、「糠部(ぬかぶ)郡奉行」という役目でこの地方にやって来て、根城(ねじょう)を築きました。 延元4年(1338)、南朝方の北畠顕家と共に、師行は泉州石津(現在の堺市)で戦死します。 南朝と北朝の戦いは、南朝が負けました。南朝についた師行の子孫は、その後も根城を拠点とし、同じ一族で北朝についた三戸南部氏と共に、糠部に勢力を広げていきます。 その後、大浦為信(後の津軽)や九戸政実など、南部一族の中での争いも起こりますが、天正18年(1590)三戸南部氏が豊臣秀吉の朱印状を得たことをきっかけに、南部一族はその他の藩と似たような、中央集権的な組織となり、近世大名への道を歩み始めます。 それまでの南部一族は親族の集合体で、上下関係のはっきりしない関係にありましたが、主従関係へと変化していきます。これより後、根城南部氏は、三戸南部氏の家来になりました。 そして寛永4年(1627)、伊達氏の領地との境界を守るためという名目で、根城南部氏は、三戸南部氏から遠野へ移るよう命令され、八戸を去ることになりました。 地元に根差し、力のある根城南部氏の力を恐れ、それを削ぐためだったとも分析されています。根城南部氏内では、主戦論もあったようですが、女城主、清心尼が移転を決断したと伝えられています。 ●国指定史跡『根城』について 根城は、馬淵川沿いの高い所に位置しています。馬淵川の河口から約5km上流の場所で、標高は20mです。 「平城(ひらじろ)」というかたちの中世の城で、ゆるい傾斜のある丘を堀で分け、「本丸」「中館(なかだて)」「東善寺館」「岡前館」「沢里館」など8つの郭(くるわ)があります。 北は馬淵川に面し、遠くまで平野を見渡す事が出来ます。南のあたり一帯は、丘になっています。西には大きな沢があり、東の方は、やや起伏のある平らな場所が続いています。 昭和53年から11年をかけた発掘調査を基に、本丸の復元が行われました。本丸の発掘調査では、柱穴の跡が2万個以上も見つかり、大きな建て替えが16回あったことや、根城南部氏の城になる前にも、誰かの館があったことが分かっています。 根城南部氏とその前の時代を合わせると、根城は500年ほど使われていた土地でした。根城城址の全体像です。  建物跡の多さからも、根城の歴史の長さが感じられます。 ●さて、野外歩きが開始されました。 ①八戸城東門 根城の門でしたが、移って、三八五公園にあった、のちの八戸藩の城の東門になりました。明治4年には小幡家の門に移りました。現在は根城の別の場所に戻っています。 昔は、向かって右側に扉が付いていましたが、現在はありません。  ②次は護摩堂址です。 城内の東善寺館にあった東善寺が護摩を焚いて、祈祷しました。 護摩(ごま、梵: homa, ホーマ)とは、インド系宗教において行われる火を用いる儀式で、「供物」「供物をささげること」「犠牲」「いけにえ」を意味するサンスクリットのホーマ(homa)を音訳して書き写した語です。  ③中館 当時はなかった垣根の右側は、堀になっています。三男、中館氏の館です。次男は新田(にいだ)氏で、新井田に新田城を築き移って行きました。  ④本丸  フラシュ禁止なので、こういう暗い写真になってしまいました。正月の儀式の場面です。左右にえらいさんが、真ん中にヨロイを着た年男が、右を向いて座っています。  これでは面白くないので、根城のジオラマを掲載します。復元された現在の根城とは異なる、有力な説がありました。このジオラマは、その説を残すために、その説に沿って作られました。   歩き始めは曇り空で、気温も20度台でしたが、その後雷が鳴り、雨もポツポツと落ちてきました。冷気と暖気がぶつかっているようで、西側の秋田県天気は既に豪雨になっていました。お手伝いをしている大学生が用心のため、主殿に置いてある傘を、人数分持ってきました。 現在の根城城址では城外にある、元城内の沢里館の中にある「隅の観音堂」に着くと豪雨になりました。やむなく、観音堂で雨宿りをしました。しかし、やむ気配がないので、博物館に戻ろうと促され、外に出ると、雨は増々激しくなったので、慌てて、再び観音堂に戻りました。 この判断が正解で、間もなく小降りになり、その後、雨はあがりました。しかし、足元はぐしゃぐしゃで、靴はびしょ濡れになってしまいました。滝尻さんだけは、長靴をはいていたので、被害がありませんでした。 観音堂の写真は、上記の事情で、私のカメラでは撮れませんでした。博物館ののカメラで写す担当は私になっていましたので、曇ったレンズを拭きながら写しました。 この「隅の観音堂」は、糠部(現在の北東北)33番目の中で23番目の観音です。1番目は階上の寺下観音です。 八戸観音では12番目です。1番目は来迎寺です。 ●博物館に戻り、今撮った写真と、昭和の写真を比べました。写した人が異同を述べ、その後討論になりました。現在の根城地区は、典型的な住宅街になっていますが、昔は何もなく、道路から大分登って行くと、やっと馬の競り市が見えてくるという、未開地でした。そういう話しも出て、昔の情景が戻って浮かんできました。 ●以降は自由時間になり、博物館を見学しました。 ・ここで私の無知を知る事になりました。私は、八戸藩の南側は岩手県洋野町大野までだと思っていたのですが、その先の久慈市も含まれている事が明らかになりました。久慈の皆様には、頭を垂れ、ひれ伏して、誤解していたことをお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。証拠はこちらです。 また写真には入っていませんが、盛岡の南にある紫波4町村も、八戸藩の飛び地です。更に、野辺地戦争が行われた、南部藩野辺地の隣にある津軽藩現平内町は、弘前藩ではなく、その支藩である黒石藩の飛び地であることも、今回初めて知りました。  こちらは、三八五公園周辺にあった八戸藩屋敷のジオラマです。根城とは、同じ南部ではありますが、三戸南部、つまり盛岡南部の系統になります。    参勤交代の道程です。16泊で、江戸に到達しました。1日40km位歩いていました。速いです。   博物館では、八戸市制90周年、懐かしの八戸の写真展が行われていました。焦点が合っていないのが残念です。     紙芝居です。以前、音声映画が始まり、失業した元無声映画の弁士が多かったと学びました。  おまけは、貝塚の断面の写真です。  面白い企画もありましたが、再訪しようと思いますので、その時に述べます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2019.08.22 00:29:29

コメント(0) | コメントを書く |