|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

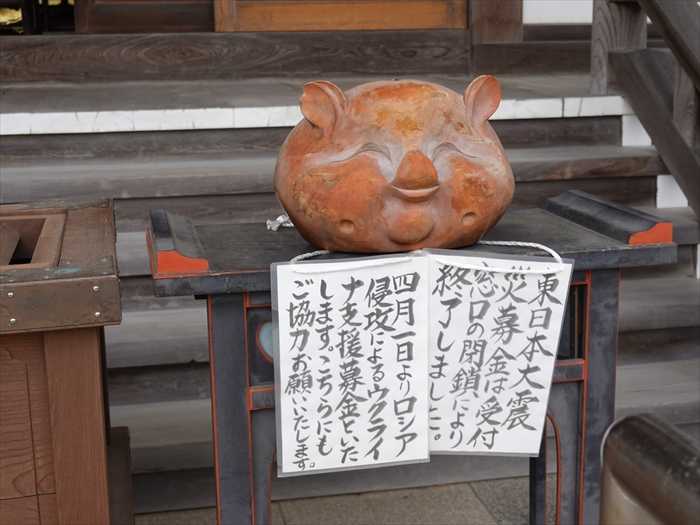

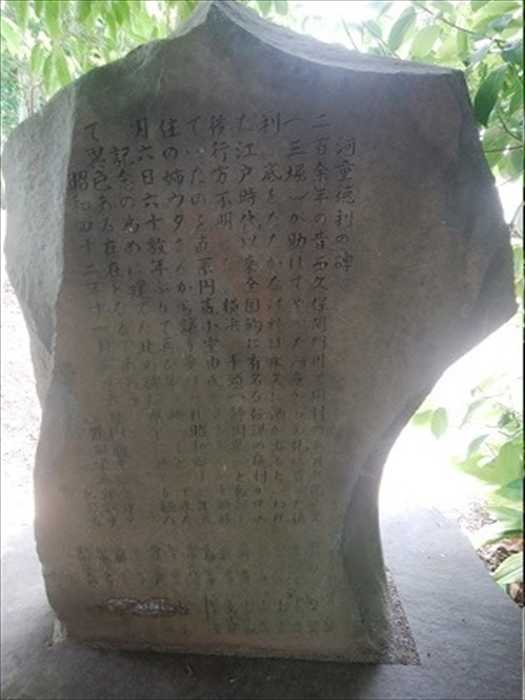

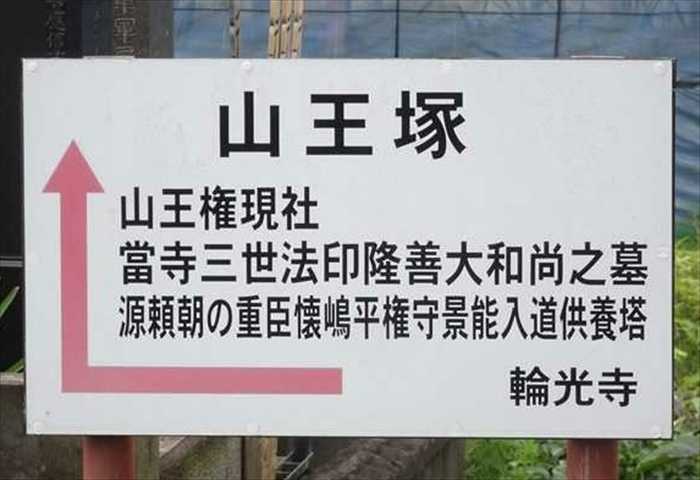

「輪光寺」の散策を続ける。 「本堂」 天慶山 地藏院 輪光寺 宗派 高野山 真言宗 開山 天快 創建 康永元年(1342) 本尊 運慶作と伝える地蔵菩薩 札所 相模国準四国八十八ヶ所 第19番 御詠歌 「良き種をまきし実りやうつせみの 身も世も安き円蔵じかな」 札所 相模国高座郡南部地蔵二十四札所 第5番 御詠歌 「むつのりの 光りを杖に 六つの道 迷はで西の 空に行かまし」」  本堂前の「梵音海潮音」と刻まれた鐘。  「鐘」をズームして。  龍の彫刻。  扁額「輪光寺」。  龍は玉眼?  木鼻(右)。  木鼻(左)。  賽銭箱の横にはメッセージが。  本堂前には「不動明王参観ご自由に」の貼り紙があり本堂内へ。  手前に鎮座する小さな仏像。  近づいて。  右側には「不動明王像」と「弘法大師画像」が。  この「不動明王像」は、ここ「輪光寺」の関光典(こうてん)住職(73)が、約5年の 歳月をかけて一人で手作りした漆塗りの不動明王座像が昨年5月に完成。 5月21日(金)には開眼供養が執り行われ、護摩壇に祀られたのだと。 台座から炎の光背を含め約180cmの高さがあると。  お顔をズームして。  「弘法大師画像」。  本堂の立派な祭壇を斜めから。  祭壇の左側の控間の入口。 「平常心是道(びょうじょうしんこれどう・へいじょうしんぜどう)」と。 修行とは決して特別な人が特別なことをすることではなく、誰もが平凡な毎日を過ごす中で、 その時その時の一つ一つに心を尽くして丁寧に取り組むこと と。  この仏具の飾りは何と呼ぶものだろうか? 学友から仏具飾り「華鬘(けまん)」と言うのだと。  そして「関光典住職」👈リンクが約5年の歳月をかけて一人で手作りした漆塗りの 「不動明王」の「製作工程写真」が展示されていた。 「不動明王製作工程写真 写真提供 岩崎孝夫 殿」  5年の間、檀家の岩崎孝夫さんが制作過程を写真に収めたのだと。  「胎内仏と仏舎利」。  「本堂」から境内を見る。  茅ヶ崎発祥の昔話として有名な「河童徳利」👈リンク。 その河童徳利にゆかりのある寺として知られる、ここ円蔵の輪光寺。 「本堂」前の巨大な甕には滑稽な姿の河童像2体があった。 住職の関光典氏がデザインし山形県羽黒町の陶芸家江川満氏が製作したものであると。  湯浴みを楽しんでいるが如き姿で。 また、河童にちなんだ伝説がほかにもあると。 「男が川でウナギを捕まえて食べてたところ、そのウナギが河童の友達でした。 河童につかまった男が尻子玉を抜かれそうになったのですが、平謝りしお詫びに酒をたんまり 渡しました。河童はそれで酒盛りを始めたのですが、河で飲んでいたので酒が河に流れ 辺りが酒の香りでいっぱいになりました。 それで、この辺りの地名が酒が香る川で「香川」というようになり、河にいた子供の河童が 酔っ払って流されていきました。それで、油断すると河童でも河に流されるという 「河童の川流れ」ということわざができた。」と言う話。  境内にあった句碑。  「うたかたを 川の精霊(すだま)に 獺祭(おそまつり) 九一」と、これも学友から。 「川の精霊」は河童のことであろう。ちなみに獺祭とは川獺(かわうそ)が魚を岸に 並べることから春に使う季語であると。 この銘酒の名前にも使われている季語が、見事な一句として読まれているのであった。  裏面には 「河童徳利の碑 二百余年の昔、西久保間門川で同村の五島兵衛さん(三堀)が助けてやった河童からお礼に 貰った徳利 底をたたかなければ永久に酒が出るといわれた江戸時代以来全国的に有名な 伝説の徳利がその後行方不明となり横浜、千頭(静岡県)と転転していたのを直系円蔵小室由氏 妻せきさんが千頭移住の姉ウタさんから譲り受けられ昭和四十二年九月六日六十数年ぶりで 再び茅ヶ崎へ戻って来た。 記念の為めに建てた此の碑は県下に於いても極めて異色ある存在となるであろう」と。  「地蔵菩薩像」。 右手に錫杖、左手に宝珠が。  御真言「おんかかひ さんま えいそわか」。  こちらは「水子地蔵尊」。  「有縁無縁一切諸精霊」と台座に。  墓地の奥には「山王社」と書かれた案内板があった。  「山王社 山王権現社 當寺三世法印隆善大和尚之墓 源頼朝の重臣懐嶋平権守景能入道供養塔」  「山王塚」  「山王塚由来 輪光寺出土の蔵骨器(平安時代末期) 當寺本堂裏手に鍵の手に連なる竹藪があり、本堂に近い約五米の個所は、古くから立入 れば崇りを受けると言われていた。墓地の拡張の為、この薮を取払う事となり一端から 伐除して前記の個所に及んだところ、蔵骨器を発見し作業は中止されるに至った。恐ら くかつての墓域を限った記憶だけは、禁忌の場所だけは禁忌の場所として、失われなか ったものであろう。 発見の際は正位に埋納された蔵骨器の周囲を礎石で固めてあったと云う。 本蔵骨器は備前焼系の素焼土器で、須恵質の蓋を伴っている。蔵骨器の底の方に十糎ほ ど土砂まじりの骨粉があったと云う。火葬骨は現位置に埋納する。 源頼朝の重臣懐嶋平権守景能入道供養塔 承元四年(1210)四月九日卆 五輪塔 空輪・風輪・火輪(鎌倉時代) 水輪・地輪 (平成時代) 無縫塔當寺三世 法印隆善大和尚之墓 永正元年(1504)十月 山王権現社 祭神 大山昨命 山王総本宮日吉大社東本宮(滋賀県大津市坂本) 千時寛文十二年(1672)敬白王子三月吉祥日朝宥 神使一猿像 寛文十二年」  「懐嶋平権守景能入道供養塔」、「五輪塔」。  そして「輪光寺」を後にして次の目的地に向かうと、民家の庭にはクレマチスの花が。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.06.27 13:06:12

コメント(0) | コメントを書く

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|