|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「屋部の久護家」を後にして「国道449号」を西に進む。

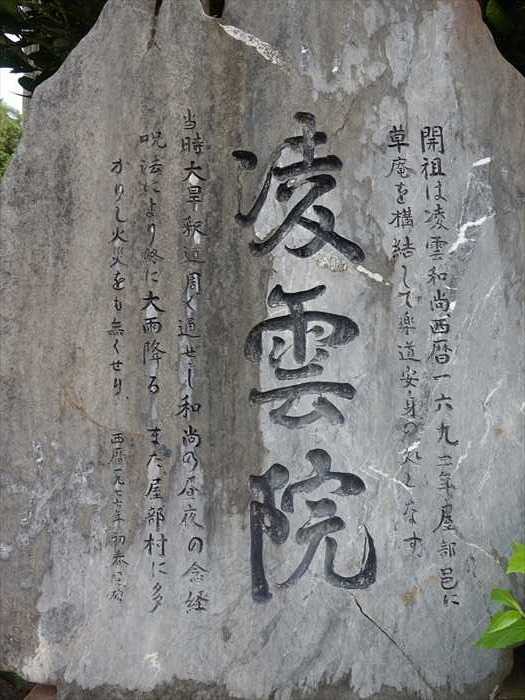

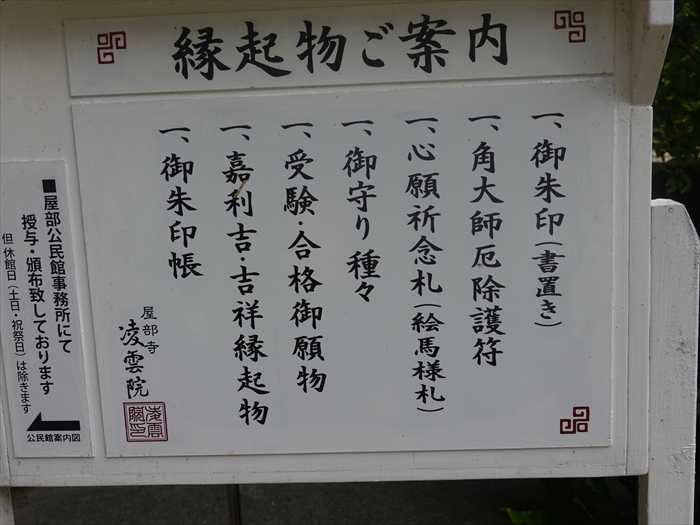

そして目的地の「屋部寺(やぶでら)」を目指す。 「凌雲院」は、屋部集落の北はずれにあって、寺院に通じている道沿いのブロック塀に、左矢印で 「屋部寺」と書いた道標が打ち付けられていた。地元では屋部寺(やぶでら)と呼んでいるようだ。  そして「屋部寺」に到着。  山門の脇に「凌雲院」と彫られた、立派な石碑が建っていた。 屋部寺は、正式名は「凌雲院」というが、「屋部寺」という呼び名のほうが有名とのこと。  「凌雲院 開祖は凌雲和尚、西暦一六九二年、屋部邑に草庵を構結して、楽道安身の処となす。 当時、大旱釈道周く通ぜし、和尚の昼夜の念経呪法により終に大雨降る。 また、屋部村に多かりし火災をもなくせり。」と刻まれていた。 同様の文言が、琉球王府が編纂した史書、『球陽』の附巻に記されている と。  赤瓦の屋根が沖縄らしい「屋部寺」の山門。 奥には、これも赤瓦の屋根を持つ鐘楼が。  山門や本堂同様に赤瓦の屋根が沖縄らしい「鐘楼」。  「梵鐘」。  参道の正面に「本堂」。  「本堂」の扁額は「凌雲院」。 開祖凌雲の出自は、はっきりしないが、首里の円覚寺で修業し、本土に渡って研鑽を積み、 帰琉の後には、浦添に在ったとされる古刹、龍福寺の住職に就いたと云う。 『球陽』の記述によると、1699年の条に、龍福寺の住僧凌雲が、屋部邑に草庵を構えて移り住む、 と記されているそうだが、石碑にある1692年、屋部邑に草庵を構結して楽道安身の処となす、の 記述とは、なぜだか、7年のずれがあるのだ と。  「縁起物ご案内 一、御朱印(書置き) 一、角大師厄除護符 一、心願祈念札(絵馬様札) 一、御守り種々 一、受験・合格御願物 一、嘉利吉・吉祥縁起物 一、啣朱印悵」

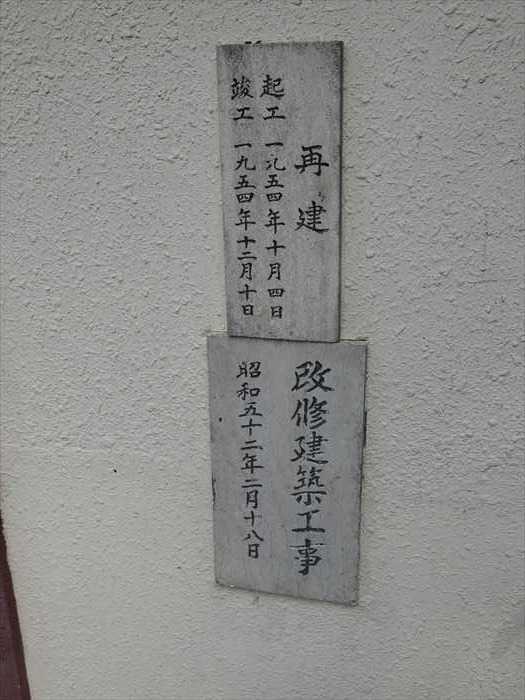

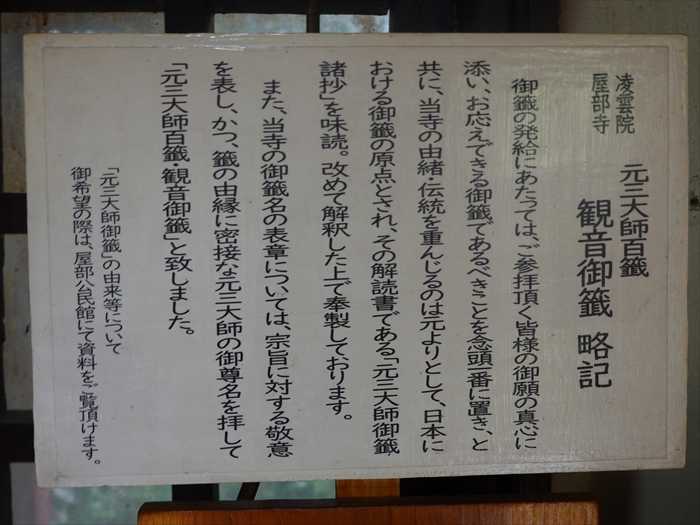

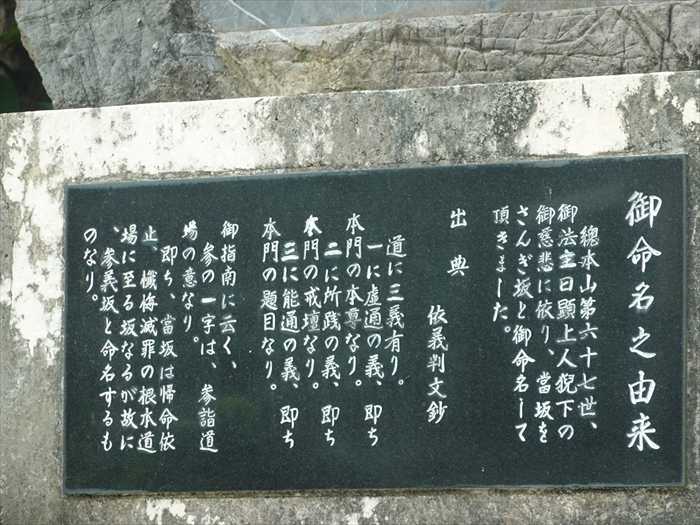

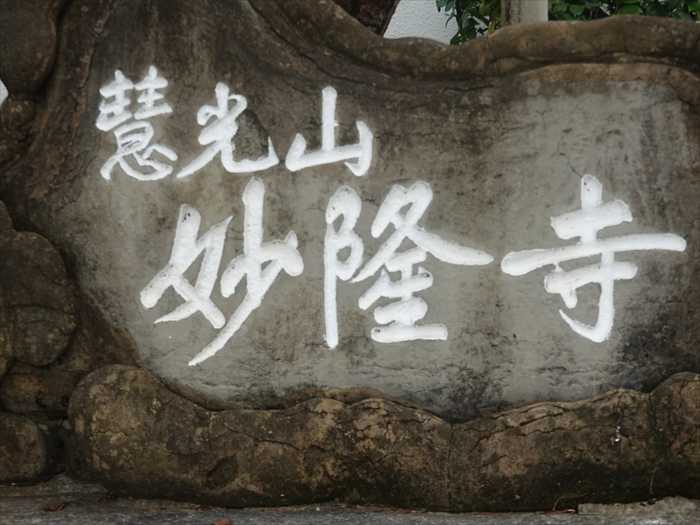

屋部公民館事務所にて授与・頒布しております。」  「再建 起工 一九五四年十月四日 竣工 一九五四年十二月十日 改修建築工事 昭和五十二年二月十八日」  祭壇には、向かって右から「釈迦如来」、「地蔵菩薩」、「延命観音」、中央に一際大きい、 ご本尊の「薬師如来」。続いて「聖観音菩薩」、「不動明王」、「子安地蔵菩薩」の像が 安置され、それぞれに仏様の名前を書いた札が置かれていた。かなりの時を経たと思える仏像が 並んでいた。  中央にご本尊の「薬師如来」。  「凌雲院 屋部寺 元三大師百籖 観音御籖 略記 御籖の発給にあたっては、ご参拝頂く皆様の御願の真心に添い、お応えてきる御籖であるべき ことを念頭一番に置きと共に、当寺の由緒・伝統を重んじるのは元よりとして、日本における 御籤の原点とされ、その解読書である「元三大師御籖諸抄」を味読。改めて解釈した上で 奉製しております。 また、当寺の御籤名の表章については、宗旨に対する敬意を表し、かつ、籤の由縁に密接な 元三大師の御尊名を拝して「元三大師百籖・観音御籤」と致しました。」  中央に「薬師如来」、左に「聖観音菩薩」、右に「延命観音」。  「本堂」前から境内を見る。  御朱印、御守等は「屋部公民館」で頂けると。  土地の「寄贈」碑。  鐘楼の横の小さな広場の奥に「カー(井戸跡)」が。 つかの間の陽光が。  「坊主御井戸(ぼうじうかー)」と呼ばれる井戸跡。  鐘楼の横で、既に黄葉を始めていたこの木は「クロトン」であろう。 見ているだけで元気になれそうな、ビビッドな色合いの葉が魅力の「クロトン」。 「本堂」の前に供えられていた葉もこの「クロトン」であろう。  次に訪ねたのが「日蓮正宗 妙隆寺(みょうりゅうじ) 」。 入口の坂にあった石碑。  「参義坂」碑。  「御命名之由来 總本山第六十七世、御法主日顕上人猊下の御慈悲に依り、當坂をさんぎ坂と 御命名して頂きました。 出典 依義判文鈔 道に三義あり。 一に虚通(こつう)の義、即ち本門の本尊なり。 二には所践(しょせん)の義、即ち本門の戒壇なり。 三に能通(のうつう)の義、即ち本門の題目なり。 御指南に云く 参の一字は、参詣道の場の意なり 即ち、當坂は帰命依止、懺悔滅罪の根本道場に至る坂なるが故に、 参義坂と命名するものなり。」  「日蓮正宗 妙隆寺」境内に入る  境内から名護市山入端の海岸線を見る。  「日蓮正宗 妙隆寺」境内から本堂を見る。 慧光山妙隆寺は、1984年12月17日に建立された。1990年頃に日蓮正宗と創価学会との間で 争奪戦となった歴史がある。第二代住職は一時日蓮正宗からの離脱を発表したが、御僧侶らや 家族による説得により離脱を思いとどまった。そのため、今も妙隆寺は日蓮正宗の寺院であり 続けている歴史がある。妙隆寺周囲には、妙浄寺や凌雲院などの寺もある とネットから。 総本山は、静岡県富士宮市にある多宝富士大日蓮華 大石寺。 名護市屋部783-1。  石碑には「慧光山 妙隆寺」と。  「總本山 第六十七世 日顕上人お手植 琉球黒檀(こくたん)」碑。 琉球黒檀はヤエヤマクロキ(八重山黒檀)とも。 沖縄語においてはリュウキュウクルチ、ヤエヤマクルチ エーマクルチ。 幹の色が黒っぽいので「黒木(クルチ)」とも呼ばれている。 心材は黒色であり非常に硬く重い為加工は困難を極める。種子は食用ともなり、果実は楕円形で 長さ約1センチ。用途は街路樹・防風林・防潮林・観賞用庭木 心材は楽器の三線などに加工され、 高級材で成長が遅い事から、乱伐による資源の枯渇が問題となり保護の対象となる地域も 増えており、維管束植物レッドデータブック (環境省)にも登録されている。 原産はインド。分布は一部薩南諸島及び鹿児島県から沖縄県を北限とし東南アジアに多く、 台湾、中国南部にも分布する。  寺務所であっただろうか。  眼下の海。  「ヤナギバルイラ草」。 紫色のペチュニアのような花が境内に咲いていた。 この細い竹のような葉からは想像しづらい紫色の花。  再び国道449号に戻り、海岸線を左に見ながら走る。  「部間海岸」周辺の採石場の姿が現れた。  「瀬底島」、「本部港」への交通標識。  急峻な山が迫る。  採石場、砕石場が近いことでダンプカーの台数が多いのであった。  「国道449号」を右折して、採石場の脇の道を進む。 「部間(ぶーま)権現」案内表示。  入口にあった「部間権現」碑。 昭和四十八年五月に、日本復帰記念として建てられたと。  道路脇に車を駐め「部間権現」に向かって歩く。 正面に石鳥居、その先の参道両脇には石灯籠が並んでいた。  参道の石段を上って行った。  参道の中央に手摺が設置されている参道をさらに進む。  前方左手に「部間権現 改築記念碑」、正面に二の鳥居。  そこから更に、樹木が覆い被さって、狭くなった参道が続いていた。 樹木のトンネルを抜け、視界が開け、その先に進むと左手に「拝所」が姿を現した。 太い石柱が片側に三本、都合六本並んで、なんとなく西洋の神殿風だが、屋根は神明造りに なっている。和洋折衷であった。 名護市安和。  拝殿前のシーサー(右)。  拝殿前のシーサー(左)。 ここ沖縄でも神様、仏様、様々に習合しているようであった。  「拝殿」の奥の「本殿」。  本殿には三基の香炉が安置され、それぞれに、権現(仮の姿)様の名前が記されていた。 左: アミダニョライの神様 大主ぬ神様 美女心母神 中央:御天七神 國主ぬ神様 土地七神 右: 御天十二ぬ神様 世主ぬ神様 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.10.28 18:49:28

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|