|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

次に訪ねたのが「旧新橋停車場駅舎」跡。

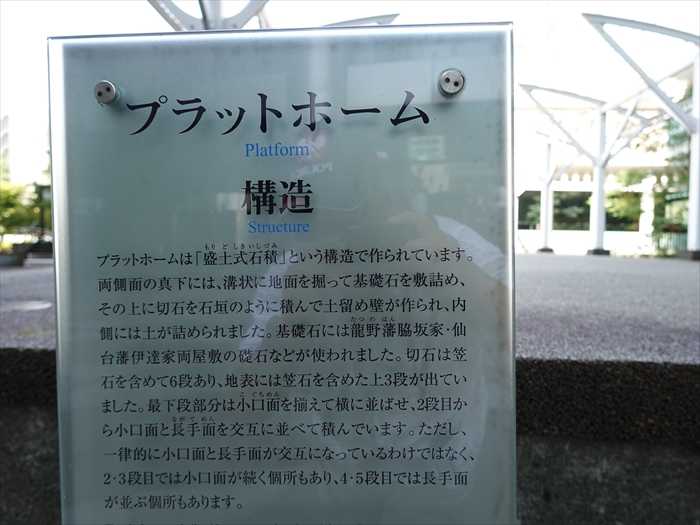

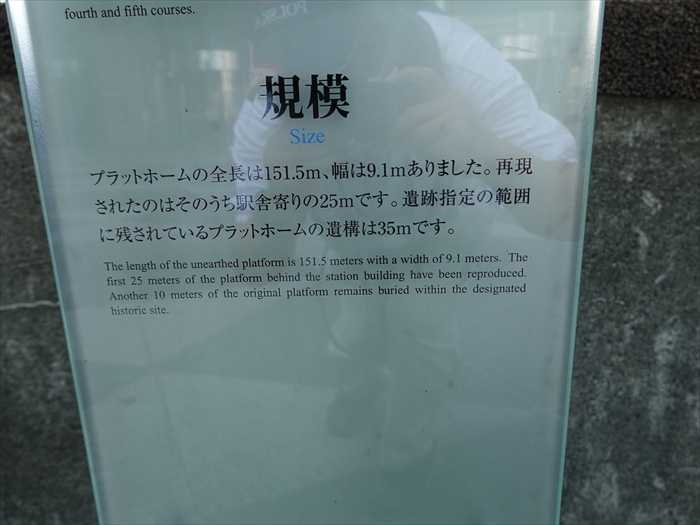

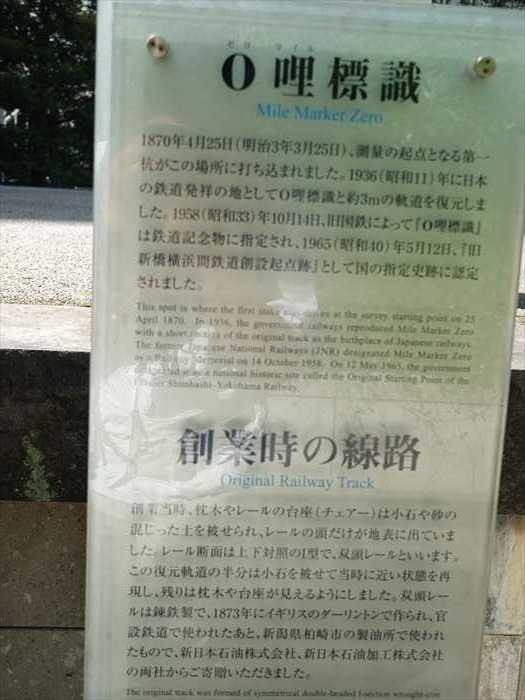

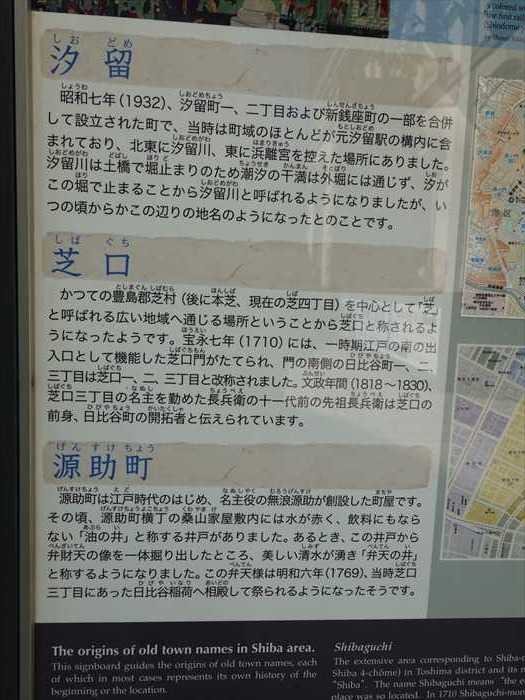

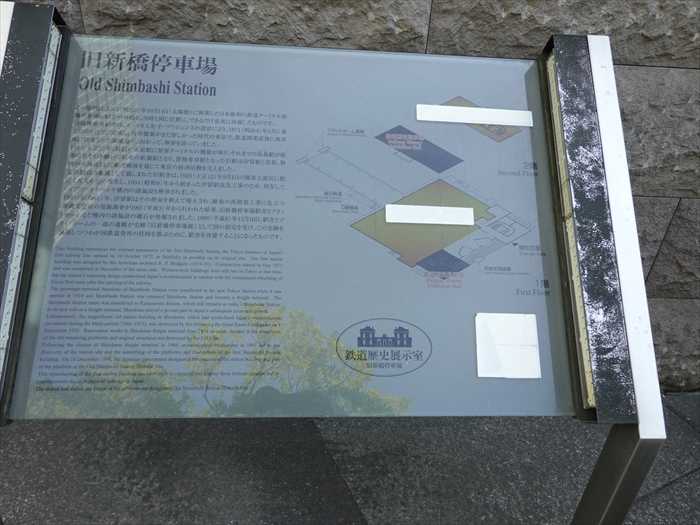

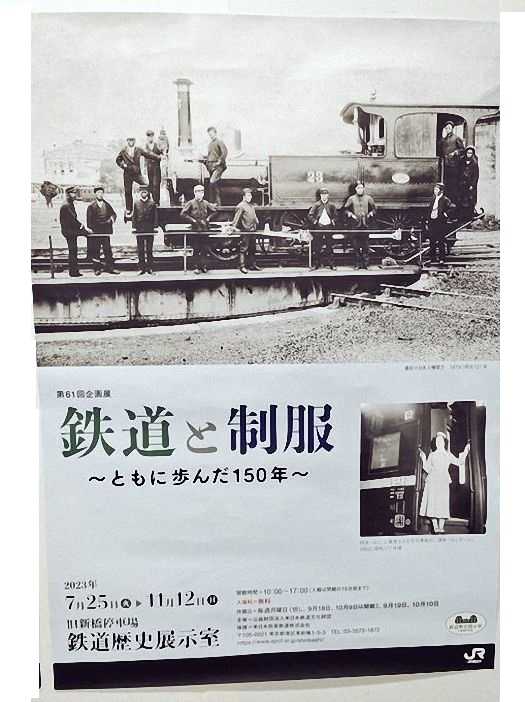

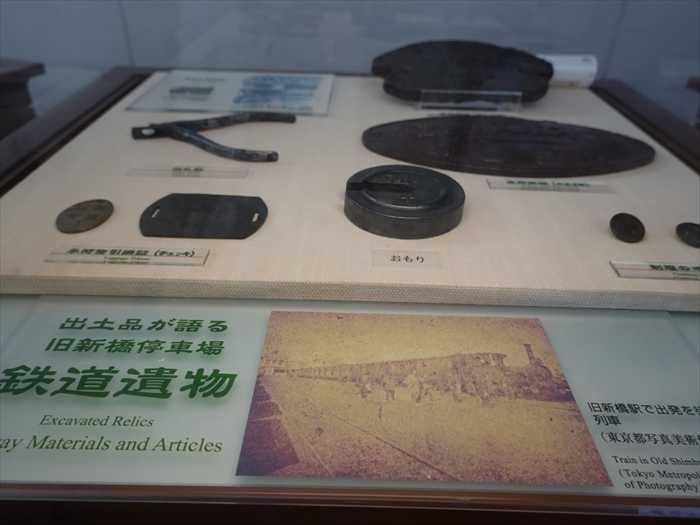

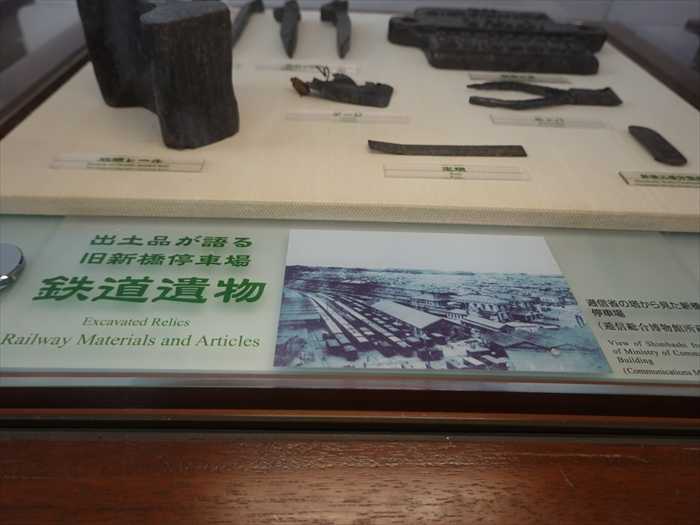

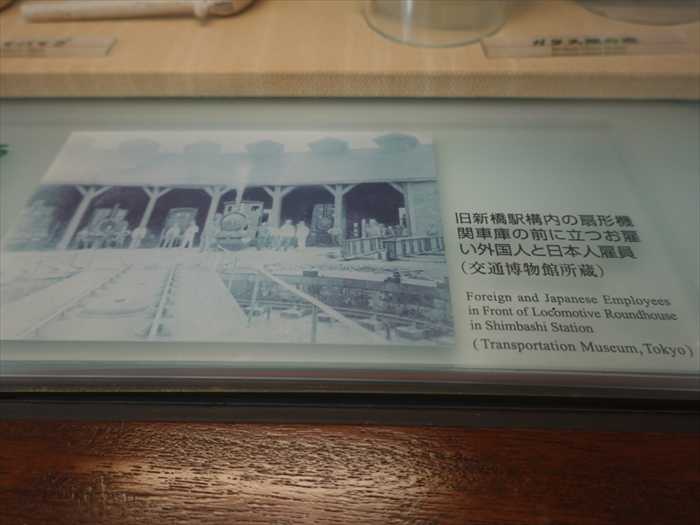

日本初の鉄道が開通したのは、1872年(明治5年)。新橋~横浜間であった。 日本最初の鉄道の始発駅、当時の新橋停車場は、現在の新橋駅からは東へ350mほどの、 この汐留地区にあったのだ。 港区東新橋1丁目5−3。  駅舎の裏には、開業当時のプラットフォームも再現されていた。  「プラットホーム 構造 プラットホームは「盛土式石積」という構造で作られています。両側面の真下には、溝状に 地面を掘って基礎石を敷詰め、その上に切石を石垣のように積んで土留め壁が作られ、内側には 土が詰められました。基礎石には龍野藩脇坂家・仙台藩伊達家両屋敷の礎石などが使われました。 切石は笠石を含めて6段あり、地表には笠石を含めた上3段が出ていました。最下段部分は 小ロ面を揃えて横に並ばせ、2段目から小口面と長手面を交互に並べて積んでいます。 ただし、一律的に小口面と長手面が交互になっているわけではなく、2・3段目では小口面が続く 個所もあり、4・5段目では長手面が並ぶ個所もあります。」  「規模 プラットホームの全長は151.5m、幅は9.1mありました。再現されたのはそのうち駅舎寄りの 25mです。遺跡指定の範囲に残されているプラットホームの遺構は35mです。」  正面から、プラットホームと駅舎を見る。  「0哩(ゼロマイル)標識」が右側奥に。 港区東新橋1丁目5。  明治3年(1870年)に、測量の起点としてここと全く同じ場所に杭が打ち込まれた。  「0哩(ゼロマイル)標識」。  プラットフォームの横には、開業当時のレールのレプリカが。  このレプリカは、日本鉄道発祥の地ということで、昭和11年(1936年)に作られたもの。  「0哩(ゼロマイル)標識 1870年4月25日(明治3年3月25日、測量の起点となる第一杭がこの場所に打ち込まれました。 されました。1936 (昭和11)年に日本の鉄道発祥の地として0哩標識と約3mの軌道を復元しました。 1958(昭和33)年10月14日、旧国鉄によって「0哩標識」は鉄道記念物に指定され、 1965 (昭和)40年5月12日、「旧新橋横浜間鉄道創設起点跡」として国の指定史跡に認定  創業時の線路 創業当時、枕木やレールの台座(チェアー)は小石や砂の混じった土を被せられ、レールの頭だけが 地表に出ていました。レール断面は上下対称のI型で、双頭レールといいます。 この復元軌道の半分は小石を被せて当時に近い状態を再現し、残りは枕木や台座が見えるように しました。双頭レールは錬鉄製で、1873年にイギリスのダーリントンで作られ、官設鉄道で 使われたあと、新潟県柏崎市の製油所で使われたもので、新日本石油株式会社、新日本石油加工 株式会社の両社からご寄贈いただきました。」。  左側に廻り込んで。  発掘現場も保存されていた。 見学窓からは史跡となっているプラットホームの遺構を見ることができた。  さらに駅舎側に廻り込む。  「旧新橋停車場 鉄道歴史展示室」を南方向から。  「旧新橋停車場 鉄道歴史展示室」を西側から。  鉄道博物館 企画展 「鉄道と制服~ともに歩んだ 150 年~」の開催案内。  その左に「旧新橋停車場」入場案内。  「芝地区旧町名由来板」。  汐留(しおどめ) 昭和七年(1932)、汐留町一、ニ丁目および新銭座町(しんせんざちょう)の一部を合併して 設立された町で、当時は町域のほとんどが元汐留駅の構内に含まれており、北東に汐留川、 東に浜離宮を控えた場所にありました。 汐留川は土橋で堀止まりのため潮汐の干満は外堀には通じず、汐がこの堀で止まることから 芝口(しばぐち)汐留川と呼ばれるようになりましたが、いつの頃からかこの辺りの地名のようになったとの ことです。 かっての豊島郡芝村(後に本芝、現在の芝四丁目)を中心として「芝」と呼ばれる広い地域へ 通じる場所ということから芝ロと称されるようです。宝永七年(1710)には、一時期江戸の南の 出入口として機能した芝ロ門がたてられ、門の南側の日比谷町一、ニ、三丁目は芝ロ一、ニ、 三丁目と改称されました。文政年間(1818 ~ 1830)、芝ロ三丁目の名主を勤めた長兵衛の 十一代前の先祖長兵衛は芝ロの前身、日比谷町の開拓者と伝えられています。 源助町(げんすけまち) 源助町は江戸時代のはじめ、名主役の無浪源助が創設した町屋です。 その頃、源助町横丁の桑山家屋敷内には水が赤く、飲料にもならない「油の井」と称する 井戸がありました。あるとき、この井戸から弁財天の像を一体掘り出したところ、美しい清水が 湧き「弁天の井」と称するようになりました。この弁天様は明和六年(1769)、当時芝ロ三丁目に あった日比谷稲荷へ相殿(あいどの)して祭られるようになったそうです。」  「汐留より蒸気車御開業祭礼之図(しおどめよりじょうきしゃごかいぎょうさいれいのず)」(部分)。  ネットから完全な絵図を。 明治5(1872)年9月12日の鉄道開業式の様子です。イギリスの記念式典の様子を参考にして 杉で緑のアーチを作っており、紅白の提灯で飾り付けています。周囲では山車が練り歩き、 見物客がごった返す様子はまさにお祭りといえるでしょう。この日、新橋停車場構内も 公開されたため、駅舎の窓には人の姿がちらほらと見えています。  1883年(明治16年)測量の五千分の一地図。  平成18年(2006)の地図。  ズームして。  現在の周辺地図。  「旧新橋停車場 鉄道歴史展示室」案内板。  「旧新橋停車場 この建物は、1872(明治5)年10月14日(太陽暦)に開業した日本最初の鉄道ターミナル 新橋停車場の駅舎の外観を、当時と同じ位置に、できるだけ忠実に再現したものです。 新橋停車場駅舎は, アメリカ人 R.P.プリジェンスの設計により、1871(明治4)月5日に着工、 同年12月に完成し、西洋建築がまだ珍しかった時代の東京で、鉄道開業直後に西洋風に 整備された銀座通りに向かって、偉容を誇っていました。 1914(大正3)年, 新設の東京駅に旅客ターミナルの機能が移り, それまでの烏森駅が新橋の名を 引き継いで現在の新橋駅となり, 貨物専用駅となった旧駅は汐留駅と改称, 物流の大拠点として 戦前戦後を通じて東京の経済活動を支えました。 文明開化の象徴として親しまれた旧駅舎は, 1923(大正12)年9月1日の関東大震災に際して火災の ため焼失し, 1934(昭和9)年から始まった汐留駅改良工事のため, 残存していたプラットホームや 構内の諸施設も解体されました。 1986(昭和61)年, 汐留駅はその使命を終えて廃止され, 跡地の再開発工事に先立ち埋蔵文化財 発掘調査が1991(平成3)年から行われた結果, 旧新橋停車場駅舎とプラットホームなど構内の 諸施設の礎石が発掘されました。1996(平成8)年12月10日, 駅舎とプラットホームの一部の遺構が 史跡「旧新橋停車場跡」として国の指定を受け, この史跡を保護しつつわが国鉄道発祥の地を 偲ぶために, 駅舎を再建することになったものです。」  石段の先に「旧新橋停車場 鉄道歴史展示室」の入口があった。 港区東新橋1丁目5−3。  入口左側にあったのは、再開発の際に発掘された初代駅舎の玄関遺構 と。  「開館中 入場無料」。  「鉄道歴史展示室」。  「第61回企画展 鉄道と制服 ~ともに歩んだ150年~」。 1872(明治5)年10月14日、新橋~横浜間に日本で最初の鉄道が開業して以来、昨年で 150年を迎えたが、鉄道の長い歴史はそのまま制服の歴史にもなり得る深い関係がある。 制服は「鉄道営業法」(1900年公布の現行法)という法律により、旅客及び公衆に対する職務に 従事する職員について着用が義務付けられている。鉄道開業当初、最初に定められた制服は わずか6種だったが、その後の鉄道の発達や世相を反映しながら度重なる改定を繰り返し、 今日に至っている。本展では、明治以来の国有鉄道およびJR東日本の制服を中心に、鉄道の歴史を ふまえながら制服のたどってきた道のりを振り返る。 ■会場:旧新橋停車場 鉄道歴史展示室 東京都港区東新橋1-5-3 ■会期:2023年7月25日(火)~11月12日(日) ■休館日:毎週月曜日(9月18日・10月9日は開館)、9月19日、10月10日 ■開館時間:10:00~17:00 ■入場料:無料  「第61回企画展 鉄道と制服 ~ともに歩んだ150年~ 1872(明治5)年10月14日、新橋~横浜間に日本で最初の鉄道が開業して以来、昨年で150年を 迎えましたが、鉄道の長い歴史はそのまま制服の歴史にもなり得る深い関係があります。 制服は「鉄道営業法」(1900年公布の現行法)という法律により、旅客及び公衆に対する職務に 従事する職員について着用が義務付けられています。 鉄道開業当初、最初に定められた制服はわずか6種でしたが、その後の鉄道の発達や世相を 反映しながら度重なる改定を繰り返し、今日に至っています。 本展では、明治以来の国有鉄道およびJR東日本の制服を中心に、鉄道の歴史をふまえながら 制服のたどってきた道のりを振り返ります。  企画展内は撮影禁止でしたので、内容については「鉄道博物館」の「案内書」👈リンクに アクセス願います。 「旧新橋停車場復元駅舎 竣工記念」と。  「第61回企画展 鉄道と制服 ~ともに歩んだ150年~」会場を出て、他の展示品を 訪ねた。 「史跡 旧新橋停車場跡 史跡指定 日本最初の鉄道を新橋横浜間に建設するために、両端から測量が始まった時、新橋側の起点と なったのが、この建物の外にある「0哩標識」のある地点です。東京駅が開業するまで 東海道本線の起点となりました。 当初の駅舎は関東大震災時に焼失しましたが、1934 (昭和9)年から汐留駅改良工事が行われた時、 諸資料をもとに起点を割り出し、0哩標識と線路の一部を1936 (昭和11)年に再現しました。 1958 (昭和33 )年10月14日、当時の国鉄が「0哩標識」を鉄道記念物に指定し、1965 (昭和40)年5月12日には「旧新橋検浜間鉄道創設起点跡」として国史跡に指定されました。 1991 (平成3)年6月から開始された発掘調査において、駅舎やプラットホームなどの遺構が良好な 状態で出土しました。1996 (平成8)年12月10日には史跡名を「旧新橋停車場跡」と変更し、 指定範囲を駅舎とプラットホームの一部(35m)を含めた面積1,824m2に拡大しました。 この建物は、史跡を末永く保護しながら往時の駅舎の外観を再現するために、遺構の真上、 当時より70cm高い位置に造られました。」 明治1 4年新橋停車場平面図 この平面図は開業から10年ほど経過した時のものです。施設はそれほど増えておらず、構内の 真ん中辺りを通っている会仙川以南には、明治15年に開業する「東京馬車鉄道会社」の建物が 記載されていますが、その他はほとんどが空き地となっています。明治中期には空地部分を利用して 車両の製造や修繕をする設備が増強され、新橋工場と呼ばれるようになります。」  発掘調査により出土した遺構の全体像。 右に長くのびているのがプラットホームで、左側が駅舎の跡。 駅舎とプラットホームの一部は「旧新橋停車場跡」として国の史跡に指定されています。 (東京都教育委員会所蔵)  明治14年新橋停車場平面図 「新橋停車場平面図 縮尺四千分之弐」  「旧新橋停車場の遺構図」。  ズームして。  「旧新橋停車場の遺構の航空写真」。  「ターンテーブル周辺」。  「汐留遺跡発掘調査範囲(赤) 東京都教育委員会発行「江戸復原図」 江戸復原図は、現代の東京の地形図に未の江戸の町割を書き写し、当時の武家地、寺社地、町地 などの位置が正確に分かるようにしたものです。」  一階展示室の一部の床は、素通しのガラス張りになっていた。 その下には、旧新橋停車場駅舎の基礎石が並んでいた。 また2階展示室には、懐かしの改札鋏なども展示されており、ああ昔はこんなので切符を切られて 改札を通っていたななどという思い出に浸れる展示室になっていたのであった。  「出土品が語る旧新橋停車場 汽車土瓶」。 お茶を入れる容器として用いられた汽車土瓶。ごみ穴から多量に出土したのだと。  「出土品が語る旧新橋停車場 鉄道遺物」。 改札鋏やチッキが。 チッキは、鉄道などが旅客から手荷物を預かって輸送するときの引換券。手荷物預り証。  「出土品が語る旧新橋停車場 鉄道遺物 工具類など鉄道業務に用いられた金属製品。」。  「旧新橋駅で出発を待つ列車」。  鮮明な写真をネットから。 写真は1877(明治10年)頃の初代「新橋駅」のホームにて出発を待つ列車の様子で右奥に 駅舎が見える。ホームの長さは150mほどであった。SLは1872(明治5)年の鉄道開業時に イギリスから輸入された「15号(開業時は4号)機関車」で、1両の貨車と10両の客車が 連結されている。  「通信省の塔から見た新橋停車場」。  「出土品が語る旧新橋停車場 外国製品」。 クレイパイプ、ガラス瓶。  「旧新橋駅構内の扇型機関車庫の前に立つお雇い外国人と日本人雇員」 手前には転車台が。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.08.26 06:25:01

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|