|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

首都高速5号池袋線下の神田川から流れ込む「日本橋川」沿いの桜並木を歩く。

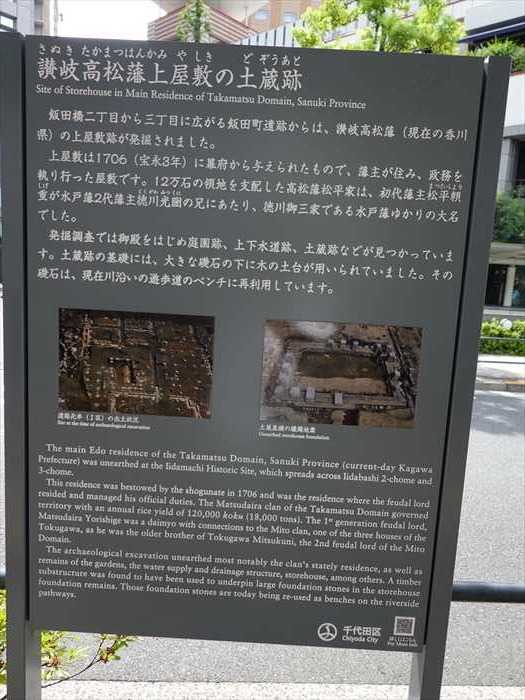

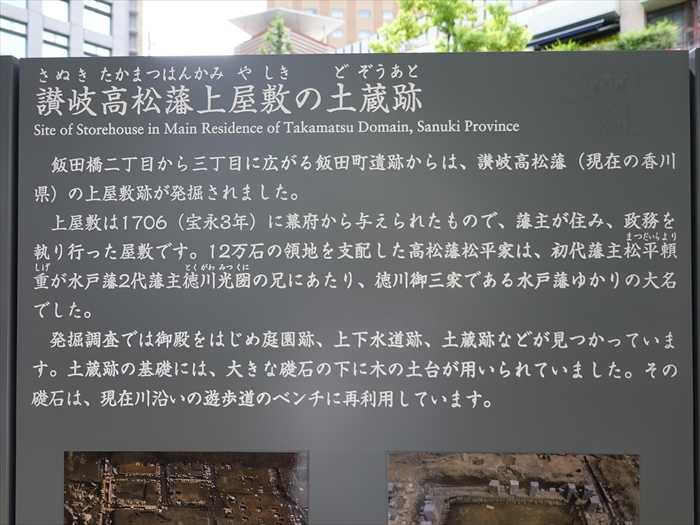

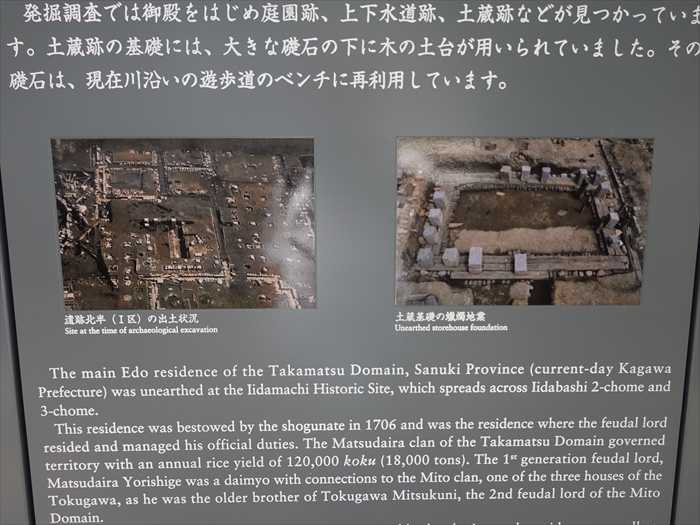

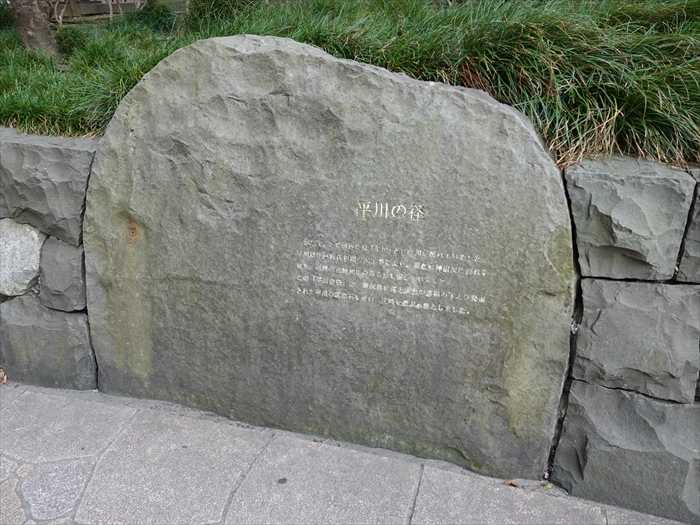

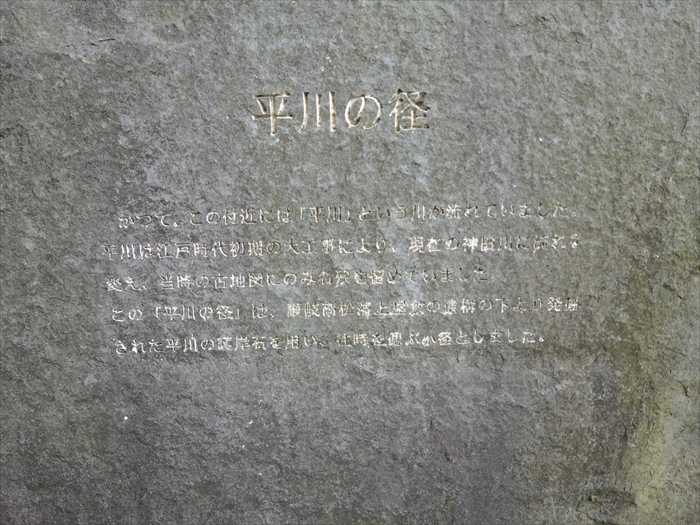

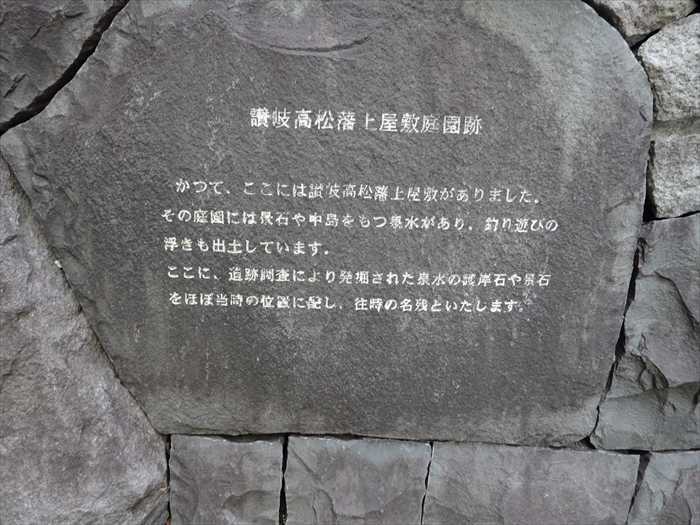

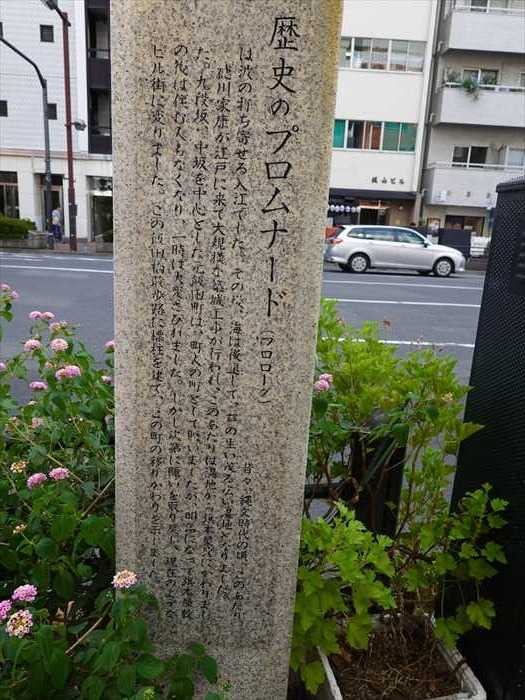

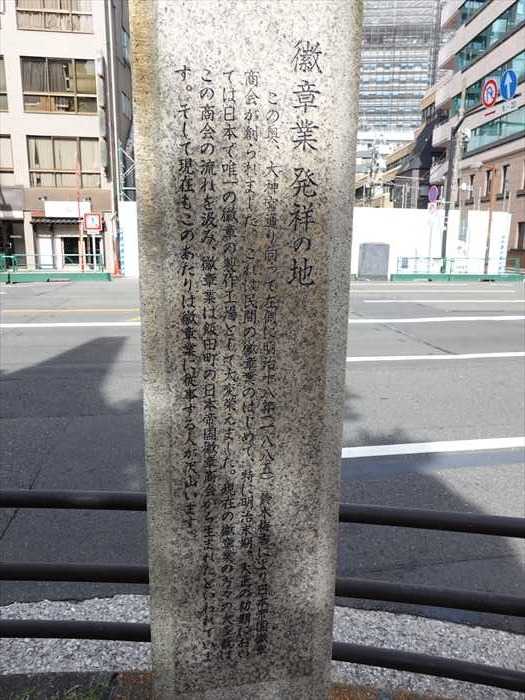

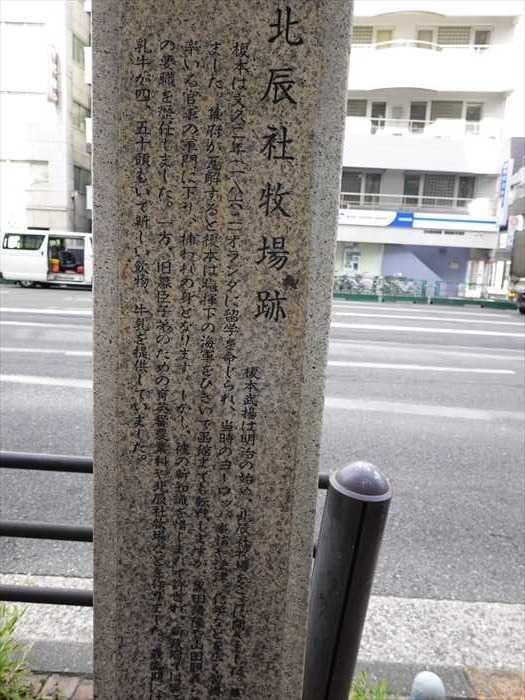

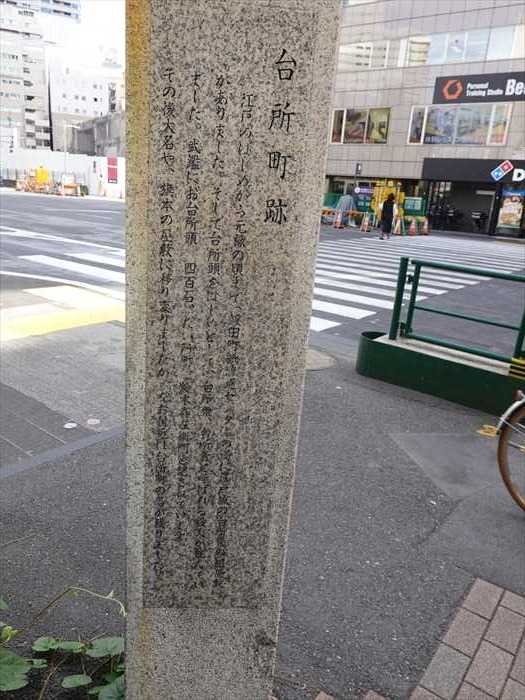

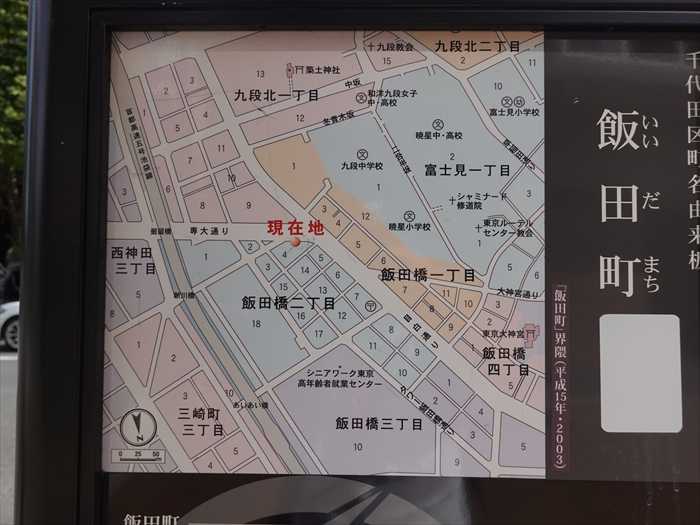

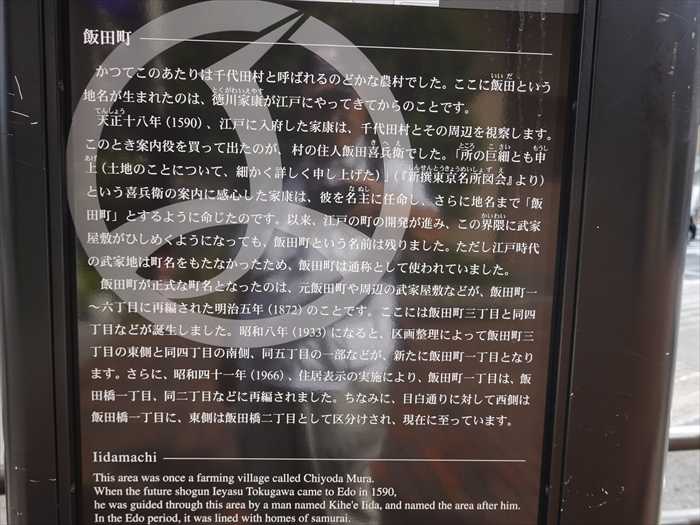

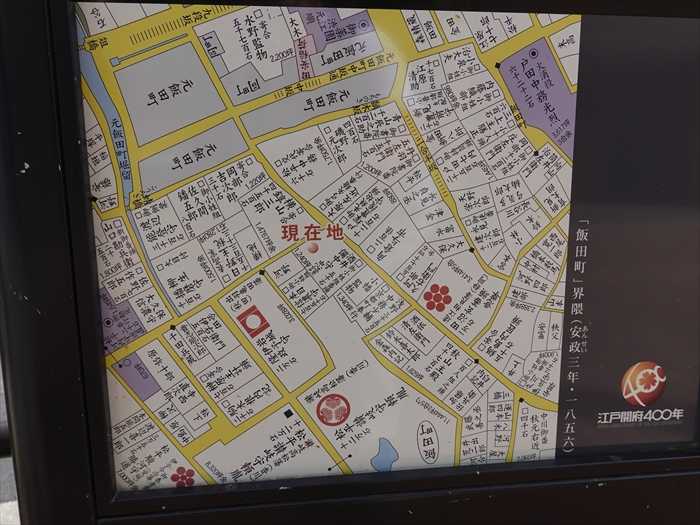

「日本橋川」は、小石川橋下流で神田川から分流し、日本橋を経て隅田川に注いでいる河川。  右手に案内板があった。  「讃岐高松藩上屋敷の土蔵跡」案内板。 千代田区飯田橋3丁目10。  「讃岐高松藩上屋敷の土蔵跡 飯田橋二丁目から三丁目に広がる飯田町遺跡からは、讃岐高松藩(現在の香川県)の上屋敷跡が 発掘されました。 上屋敷は1706年(宝永3年)に幕府から与えられたもので、藩主が住み、政務を執り行った 屋敷です。12万石の領地を支配した高松藩松平家は、初代藩主松平頼重(まつだいらよりしげ)が 水戸藩2代藩主徳川光圀の兄にあたり、徳川御三家である水戸藩ゆかりの大名でした。 発掘調査では御殿をはじめ庭園跡、上下水道跡、土蔵跡などが見つかっています。 土蔵跡の基礎には、大きな礎石の下に木の土台が用いられていました。その礎石は、現在川沿いの 遊歩道のベンチに再利用しています。」  「遺跡北半(I区)の出土状況と土蔵基礎の蝋燭地業(ろうそくじぎょう)」。 表面の地盤が悪い場合で、しかも良質な地盤までが浅いときは、蝋燭状の石材をたてて基礎を 支持させることがある。この時の石を蝋燭石とよび、こうした地盤改良を蝋燭地業という。  「日本橋川」の上部には首都高速5号池袋線が走る。その先に中央線の車輌が見えた。  潮位の影響でゆっくりした流れは逆の神田川方向に。  ズームして。 手前が「日本橋川」に架かる「新三崎橋」その先にJR中央線そしてその先に「神田川」。  「日本橋川」と「神田川」の流れ。  「ガーデンタワー」と「トミンタワー飯田橋三丁目」の間の中庭・公開空地を歩く。  大きな石には文字が刻まれていた。  「平川の径 かって、この付近には「平川」という川が流れていました。平川は江戸時代初期の大工事により、 現在の神田川に流れを変え、当時の古地図にのみ名残りを留めていました。 この「平川の径」は、讃岐高松藩上屋敷 の遺構 の下より発見された平川の護岸石 を用い、 往時を偲ぶ小径としました。」 千代田区飯田橋3丁目10。  さらに広場を南方向に進む。  右手にも文字の刻まれた石が。  「讃岐高松藩上屋敷庭園跡 かって、ここには讃岐高松藩上屋敷がありました。 その庭園には景石と中島をもつ泉水があり、釣り遊びの浮きも出土しています。 ここに遺跡調査により発掘された泉水の護岸石や景石をほぼ当時の位置に配し、往時の名残と いたします。」 千代田区飯田橋3丁目10。  「平川の径」  反対側から「平川の径」を振り返って。  「東京しごとセンター(旧シニアワーク東京)」下の広場にあったパブリックアート。 千代田区飯田橋3丁目10。  「ひかり・空中に」伊藤隆道。  流麗な螺旋形が特徴的な作品。  近づいて。 球体から反射した光が上空に舞い上がるが如くに。  再び「目白通り」に戻る。  角にあったのが「飯田橋散歩路 歴史のプロムナード」。 千代田区飯田橋2丁目8。  「歴史のプロムナード(プロローグ) 昔々、縄文時代の頃、このあたりは波の打ち寄せる入江でした。その後、海は後退して、 葦の生い茂る広い湿地となりました。徳川家康が江戸に来て大規模な築城工事が行われ、 このあたりは湿地から旗本屋敷にかわりました。九段坂、中坂を中心とした元飯田町は、 町人の町として 賑わいましたが、明治になって旗本屋敷の後は住む人もなくなり、一時は 大変さびれました。しかし、次第に賑わいを取り戻し、現在のようなビル街に変わりました。 この飯田橋散歩路に標柱を建て、この町の移りかわりを示します。」  飯田橋からに九段下通じる目白通り沿いには多くの歴史の標柱や地図版が並んでいたのであった。  そして「目白通り」の反対側にあったのが「徽章業(きしょうぎょう)発祥の地」石碑。 徽章(きしょう)とは、主にバッジ(Badge)、メダル(medal)のこと。 千代田区飯田橋1丁目7。  「徽章業発祥の地 この奥、大神宮通り向って左側に明治18年(1885)、鈴木梅吉により日本帝国徽章商会が 創られました。これは民間の徽章業(きしょうぎょう)のはじめて、特に明治末期、大正の 初期においては日本で唯一の徽章(きしょう)の製作工場として大変栄えました。 現在の徽章業(きしょうぎょう)の方々の大多数は、この商会の流れを汲み、徽章業 (きしょうぎょう)は飯田町の日本帝国徽章商会から生まれたといわれています。 そして現在もこのあたりは徽章業(きしょうぎょう)に従事する人が沢山います。」  「飯田橋むかしむかし 明治のはじめ 1872年(明治5年)」。 千代田区飯田橋1丁目5−8。  まだ飯田橋は掛かっていませんが、神田川の南側には屋敷が立ち並んでいる。  「目白通り」を九段下に向かって進む。 そしてここには「北辰社牧場跡」石碑。 千代田区飯田橋1丁目5。  「北辰社牧場跡 榎本武揚は明治の始め、北辰社牧場をここに開きました。幕臣榎本は文久2年(1862)オランダに 留学を命じられ、当時のヨーロッパ事情や法律、化学などを広く習得しました。幕府が瓦解すると 榎本は指揮下の海軍をひきいて函館までも転戦しますが、黒田清隆や山田顕義らの率いる官軍の 軍門に下り、捕われの身となります。しかし、彼の新知識を惜しまれて許され、新政府では幾多の 要職を歴任しました。一方、旧幕臣子弟のための育英黌農業科や北辰社牧場などを作りました。 最盛期には乳牛が四、五十頭もいて新しい飲物、牛乳を提供していました。」  再び「目白通り」を渡り反対側に。 「台所町跡」石碑。  「台所町跡 江戸のはじめから元禄の頃まで、飯田町紙流通センターの所に江戸城の台所衆の組屋敷が ありました。そして台所頭をはじめとして、台所衆、台所者と呼ばれる役人が住んでいました。 武鑑にお台所頭、四百石、たい所町、鈴木喜左衛門と記されています。 その後大名や、旗本の屋敷に移り変わりましたが、なお付近は台所町の名が残りました。」  その横にあったのが「千代田区 総合防災案内板」。  「千代田区 総合防災案内板」 現在地はここ。  ここにも「飯田町」案内板が。  再び、現在地はここ。  「飯田町 かつてこのあたりは千代田村と呼ばれるのどかな農村でした。ここに飯田(いいだ)という地名が 生まれたのは、徳川家康が江戸にやってきてからのことです。 天正十八年(1590年)、江戸に入府した家康は、千代田村とその周辺を視察します。このとき 案内役を買って出たのが、村の住人飯田喜兵衛でした。「所(ところ)の巨細(こさい)とも 申上(もうしあげ)(土地のことについて、細かく詳しく申し上げた」(『新撰東京名所図会』 より)という喜兵衛の案内に感心した家康は、彼を名主に任命し、さらに地名まで「飯田町」と するように命じたのです。以来、江戸の町の開発が進み、この界隈に武家屋敷がひしめくように なっても、飯田町という名前は残りました。ただし江戸時代の武家地は町名をもたなかったため、 飯田町は通称として使われていました。 飯田町が正式な町名となったのは、元飯田町や周辺の武家屋敷などが、飯田町一丁目~六丁目に 再編された明治五年(1872年)のことです。ここには飯田町三丁目と同四丁目などが誕生 しました。昭和八年(1933年)になると、区画整理によって飯田町三丁目の東側と同四丁目の 南側、同五丁目の一部などが、新たに飯田町一丁目となります。さらに、昭和四十一年(1966年) 住居表示の実施により、飯田町一丁目は、飯田橋一丁目、同二丁目などに再編されました。 ちなみに、目白通りに対して西側は飯田橋一丁目に、東側は飯田橋二丁目として区分けされ、 現在に至っています。」  現在地は「酒井備中守忠讜(ただなお)の屋敷」であったようだ。  「飯田橋一丁目」交差点。  この辺りに「東京女子医大 発祥の地」石碑があるはずであったが。 右手は工事地中であったので、一時避難中なのか? 千代田区飯田橋1丁目1。  これであったが・・ネットから。 「東京女子医大 発祥の地 吉岡彌生は 明治33年(1900)12月5日、この地にあった 至誠医院のなかに 東京女医学校を 創立しました。翌34年4月、同校は牛込区市ケ谷仲之町に移転。 のちに 市ケ谷河田町へ移転して 現在の東京女子医科大学に続きます。 吉岡彌生の至誠医院は明治41年(1908)に 旧飯田町四丁目31番地に移り,、関東大震災までありました。」と。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ iPhone 15 香港版 A3092 海外SIMフリースマホ【アルミボディでカラーも豊富・Type-Cケーブルへ変更・4.8MPメイン2眼カメラ搭載】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.10.11 17:24:47

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|