|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

「九段北一丁目」交差点の角にあったのが「滝沢馬琴 硯の井戸」石碑。

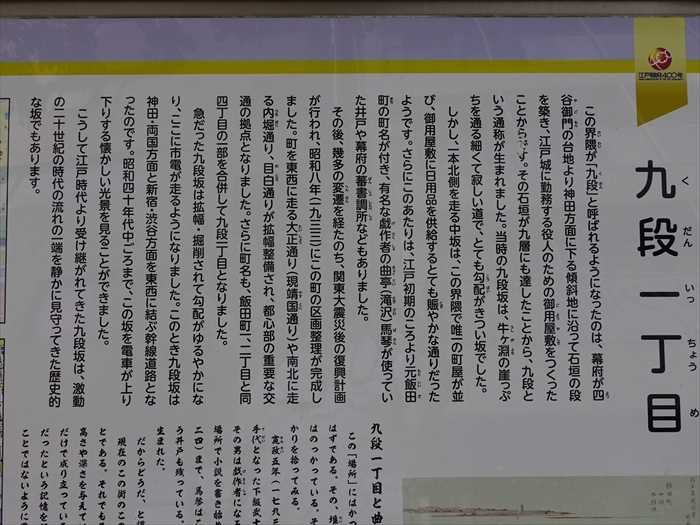

千代田区九段北1丁目4−5付近。  「滝沢馬琴 硯の井戸 滝沢馬琴は安政五年二十七歳のときから文政七年十八歳までこの元飯田町に住みました。 ゆかりの井戸がこの中坂下に残っています。 自ら曲亭馬琴と号して南総里見八犬伝、椿説弓張月、俊寛僧都島物語等の多くの読本を 残しました。」。 この井戸で馬琴が硯(すずり)に水を汲み筆を洗っていたことから、「硯の井戸」と呼ばれ、 都旧跡に指定されているのだと。  石碑の案内に従い、マンション入口にあった「滝沢馬琴の井戸跡」を訪ねた。 正面に「都指定旧跡 滝沢馬琴宅跡の井戸」碑。 千代田区九段北1丁目5。  「滝沢馬琴の井戸跡 東京都指定旧跡 1955年(昭和30年)3月28日指定 滝沢馬琴(曲亭馬琴、1767年-1848年)は江戸時代後期に活躍した戯作者で、 繰り返すが、馬琴が硯に水を汲み筆を洗っていたことから、「硯の井戸」とも呼ばれると。  さらに「目白通り」を「九段下」交差点に向かって歩く。  「九段下」交差点の右手の曲線状の建物が「昭和館」。  「九段一丁目」案内板。  「九段一丁目 この界隈が「九段」と呼ばれるようになったのは、幕府が四谷御門の台地より神田方面に下る 傾斜地に沿って石垣の段を築き、江戸城に勤務する役人のための御用屋敷をつくった ことからです。その石垣が九層にも達したことから、九段という通称が生まれました。当時の 九段坂は、牛ヶ淵の崖っぷちを通る細くて寂しい道で、とても勾配がきつい坂でした。 しかし、一本北側を走る中坂は、この界隈で唯一の町屋が並び、御用屋敷に日用品を供給する とても賑やかな通りだったようです。さらにこのあたりは、江戸初期のころより元飯田町の町名が 付き、有名な戯作者の曲亭(滝沢馬琴)が使っていた井戸や幕府の蕃書調所などもありました。 その後、幾多の変遷を経たのち、関東大震災後の復興計画が行われ、昭和八年(1933年)に この町の区画整理が完成しました。町を東西に走る大正通り(現靖国通り)や南北に走る内堀通り 目白通りが拡幅整備され、都心部の重要な拠点となりました。さらに町名も、飯田町一、二丁目と 同四丁目の一部を合併して九段一丁目となりました。 急だった九段坂は拡幅・掘削されて勾配がゆるやかになり、ここに市電が走るようになりました。 このとき九段坂は神田・両国方面と新宿・渋谷方面を東西に結ぶ幹線道路が完成となったのです。 昭和四十年代中ごろまで、この坂を電車が上り下りする懐かしい光景を見ることができました。 こうして江戸時代より受け継がれてきた九段坂は、激動の二十世紀の時代の流れの一端を静かに 見守ってきた歴史的な坂でもあります。」  「九段一丁目と曲亭馬琴 この「場所」にはかつて、人の歴史よりも長い悠久の時間があったはずである。その、堆積した 時間の一番うえに、現在のこの「場所」はのっかっている。その、長い長い過去の中から、 たった三十年ばかりを拾ってみる。 寛政五年(1793年)。山東京伝に入門を願い、その後、蔦屋の手代となった下級武士の倅が、 ここ元飯田町の下駄屋に婿入りした。その男は戯作者になるという夢が諦め切れず、家業の かたわらこの場所で小説を書き始める。曲亭馬琴の誕生である。文政七年(1824年)まで、 馬琴はこの地で戯作を紡いだ。馬琴が硯を洗ったという井戸も残っている。「南総里見八犬伝」も 「椿説弓張月」もここで生まれた。 だからどうだ、と謂われてしまえばそれまでである。 現在のこの街のこの「場所」に、たぶんそんなことは関係のないことである。それでもそうした 故事来歴は、平面の地図上に幾許かの高さや深さを与えてはくれる。「場所」は、必ずしも 過去時間の呪縛だけで成り立っているものではないけれど、ここがそうした「場所」だったという 記憶を記録に転じて示しておくことも、そんなに悪いことではないように思う。 作家 京極夏彦」と。  「「九段一丁目」界隈(安政3年・1856)」。  「「九段一丁目」界隈(令和4年・2022)」。  「昭和館」は、東京都千代田区九段南にある日本の国立博物館である。日本遺族会が運営を 受託している。国民が経験した戦中、戦後の国民生活上の労苦を後世代の人々に伝えていく ことを目的として、1999年3月27日に設立された。実物資料の常設展示のほか、特別企画展や 図書・映像・音響資料の閲覧事業を実施している。 千代田区九段南1丁目6−1  古風な建物は「旧九段会館」。 「九段会館」は東京都千代田区九段南に所在した施設。旧称は軍人会館。ホール(講堂)や レストラン、宿泊施設などを備え、結婚式やイベント各種などに使用されていたが、 東日本大震災による天井崩落事故の影響で2011年(平成23年)4月に廃業した。 2017年(平成29年)9月に財務省関東財務局が実施した一般競争入札により、東急不動産が 落札した。同社は、九段会館の一部を残した上で、地上17階建て(高さ約75m)の複合ビル 「九段会館テラス」に建て替え、2022年(令和4年)10月1日に再開業した。  在りし日の「九段会館」の写真をネットから。  「元飯田町跡」石碑。  「元飯田町跡 江戸に家康が来て間もない頃、このあたりを案内したのが農民の飯田喜兵衛で、ここの名主を 命じられ、飯田町と名付けられました。当時17軒程の部落でした。 江戸築城の大工事が進んで九段坂の両側にあった飯田町は現在の築地あたりに移転を命じられ、 わずかに牛ヶ淵側に数軒を残すだけとなりました。しかし次第に旗本屋敷と交替しながら町屋を 増やし、もちの木坂まで拡がって大変繁昌しました。 ここを元飯田町、築地の方は南飯田町と呼びました」。  再び「九段会館テラス」を見る。 東急不動産と鹿島は2022年7月29日、登録有形文化財である旧九段会館を一部保存しながら 建て替えを進めてた「九段会館テラス」。 2021年12月に旧九段会館部分(保存棟)の保存・復元工事が完了し、オフィスなどが入居する 新築棟の建設を進めた。施設の外装には全国初の環境配慮型調光ガラスを採用するなど、最新鋭の 設備を導入した。施設の開業は2022年秋であったと。  保存された登録有形文化財である「旧九段会館」をズームして。  多くの案内標識。  この日はここまでとし、「目白通り」を引き返す。 左への道の先にあったのが、この後に訪ねた「築土神社」の石碑。  「築土神社 天慶三年(九四〇)、関東評定の末、藤原秀郷らの手で討たれ京都で晒し首にされていた 平将門公の首を首桶に納めて持ち去り、これを武蔵国豊島郡上平河村津久戸 (現・千代田区大手町周辺) の観音堂に祀って津久戸明神としたのがはじまりで、江戸城 築城後の文明一○年(一四七八)には太田道灌が江戸城の乾 (北西) に当社社殿を造営。 以来江戸城の鎮守神として厚く尊崇された。」  そして次の路地を左折すると長いゆるやかな上り坂が現れた。  「冬青木坂(もちのきざか)」と。  檎(もち)の木坂とも書くのだと。 和洋女子学園前からホテルグランドパレスの南側を「目白通り」に下る坂。  「冬青木坂 元禄十年(一六九七)の大火後、この坂より北側には武家屋敷が広がり、南側には元飯田町が ありました。坂の途中にあった武家屋敷に植えられていた古木が、モチノキであるという ことから名付けられました。明治時代、坂上の東門には、JR中央線の前身である甲武鉄道の 建設に力を尽くし、社長を務めた雨宮啓次郎の邸宅がありました。」  「目白通り」に下る坂。  「冬青木坂」を上りきったT字路の右側角にあった建物。  「フィリピン大使館」。 内部には「駐日フィリピン大使公邸」もあるとのこと。 千代田区富士見1丁目1−1。  左に折れ「中坂」を上って行くと右手にあったのが「暁星学園」正門。 暁星学園は、1888(明治21)年、フランスとアメリカから来日したカトリック・マリア会の 5人の宣教師によって、 現在の中央区築地に創立されました。当時この地は、外国人居留地で あったため、フランス人1名、ポルトガル人2名、日本人3名が入学し、6名の少人数で国際性 豊かな学園の歴史が始まりました。 小学校が1890年に、中学校が1920年に、高校が1948年に認可され、1951年学校法人と なりました。 その後、1969年に幼稚園ができ、現在の幼・小・中・高の一貫教育がスタート しました とネットから。 千代田区富士見1丁目2−5。  「マリア像」。  ズームして。  「暁星学園」の反対側にあったのが「九段ハウス(山口萬吉邸)」。 1927年に竣工し、戦後のGHQによる接収などを経て、ふたたび山口家の住まいとして使用される ようになったのは1963年のこと。以来50年余の間、家族でこの家を守り続けてきた。 アーチやスタッコ壁、スパニッシュ瓦が特徴的なスパニッシュ様式の建築だ。 敷地は約960m2、建物は床面積は約850m2で、壁式鉄筋コンクリート造、地下1階・地上3階建。 山口家は越後は長岡藩の武士であったが、山口萬吉家(歴代萬吉)の祖は次男ゆえ、商人となり、 長岡で唐物屋を営んで財をなし、江戸へ出た。その富のおかげで長岡きっての地主となったという。 明治維新後は、百貨店を開いたり、石油会社や銀行の設立発起人となったりして近代化の波に しっかり乗り、その段階で、この家を建てた祖父の萬吉の代になる。萬吉は、慶應義塾大学に入り、 家業のかたわら財界人として活躍した と。  その先にあったのが「硯友社跡」案内板。  「硯友社跡 硯友社は1885年(明治18年)2月、東京大学予備門で学ぶ尾崎紅葉 山田美妙(やまだ びみょう)と、 石橋思案(いしばししあん)らによって結成された日本初の文学結社です。 同年5月には機関誌と して 「我楽多文庫(がらくたぶんこ)」 を発行しました。 同誌には言文一致体小説から新体詩、 狂歌などあらゆる分野の文学が掲載され、 川上眉山(かわかみびざん)、巌谷小波 (いわやさざなみ)、 広津柳浪(ひろつりょうろう)、江見水蔭(えみすいいん)など同人は 200名を数えました。 創立メンバーの1人である山田美妙が同誌を去ると、誌名は 「文庫」 と改められます。 硯友社同人の作品は広く当時の青年に受け入れられ、明治期の文壇の基礎となりました。 明治30年代以降、同人は個別の活動を始め、 硯友社としての活動は衰退します。 その後、 紅葉の死を契機として現友社の活動は終わりました。」  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ iPhone 15 香港版 A3092 海外SIMフリースマホ【アルミボディでカラーも豊富・Type-Cケーブルへ変更・4.8MPメイン2眼カメラ搭載】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.10.11 17:26:29

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|