|

|

|

カテゴリ:(完結)東京歩きめぐり

2019年09月13日(金)曇

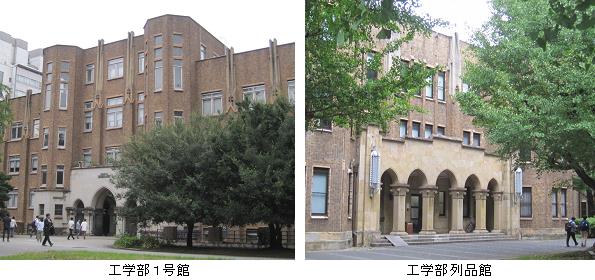

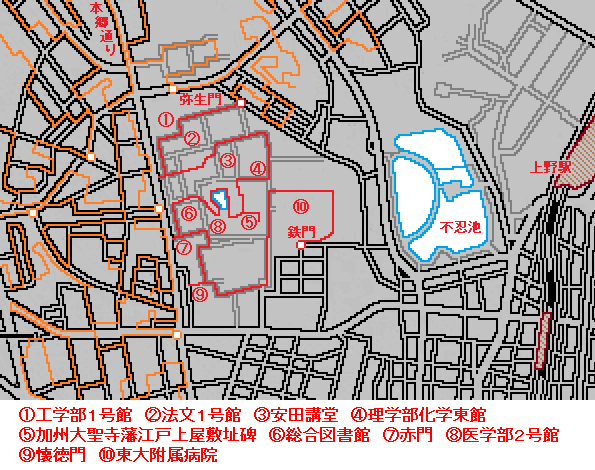

今日の東京の最高気温は23.6℃ 。自宅ではエアコンの出番がない涼しさだった。今回歩くのは、文京区の本郷7丁目。09:15 東大弥生門 、【 東京歩きめぐり 第147回 】を歩き始める。 江戸時代、現在の本郷7丁目の大部分は加賀藩前田家上屋敷により占められていた。明治維新後、屋敷地は新政府に公収されて官有地となり、1877年(明治10年)文部省所管の「東京大学」が創設される。1886年(明治19年)帝国大学令により「帝国大学」と改称、1897年(明治30年)京都帝国大学の設置に伴い「東京帝国大学」と改称した。 1923年(大正12年)関東大震災により本郷キャンパスは壊滅的打撃を受け、震災復興計画は東京帝大建築学科の建築家 内田祥三(うちだ よしかず、後の東大総長)に託された。内田が設計した建物は「内田ゴシック」と呼ばれ、本郷キャンパスは「内田ゴシック建築の展示場」ともいわれる。  本郷キャンパスをめぐる。1935年(昭和10年)完成の「工学部1号館」と 1925年(大正14年)完成の「工学部列品館」は、内田祥三が設計。1912年(明治45年)完成の「正門」は、築地本願寺の設計で知られる伊藤忠太が設計した。  1935年(明治10年)完成の「法文1号館」は、内田祥三が設計。1925年(大正14年)完成の「安田講堂(正式には東京大学大講堂)」は、内田祥三が基本設計、弟子の岸田日出刀が実施設計を担当した。安田講堂は、安田財閥の創始者 安田善次郎の寄付により建設された。  1916年(大正5年)完成の「理学部化学東館」は、山口孝吉が設計。本郷キャンパスに現存する最古の校舎とされる。「加州大聖寺藩江戸上屋敷址」碑の大聖寺藩は、加賀藩の支藩。現在 東大附属病院がある辺りに、大聖寺藩上屋敷があった。  「三四郎池」を一周する。加賀藩上屋敷の庭園 育徳園の「心字池」が正式名称だが、夏目漱石の小説「三四郎」に登場して以来、三四郎池の名で親しまれている。1928年(昭和3年)完成の「総合図書館」は、内田祥三が設計。ロックフェラー財団の寄付により建設された。  「赤門」は、1827年(文政10年)12代加賀藩主 前田斉泰(なりやす)が、11代将軍 徳川家斉(いえなり)の21女 溶姫(やすひめ)を迎える際に建てられた、朱塗りの「御守殿門(ごしゅでんもん)」。御守殿とは、江戸時代 三位以上の大名に嫁いだ徳川将軍家の娘の敬称。  1936年(昭和11年)完成の「医学部2号館」は、内田祥三が設計。「懐徳門」脇に「旧前田侯爵邸(懐徳館)西洋館の基礎」がある。1907年(明治40年)に竣工した西洋館は、東京大空襲で炎上。この煉瓦基礎は、1994年 総合研究博物館増築に伴う発掘調査で発見された。 「東大附属病院」を一回りして、「鉄門」を出る。本郷通り側に正門が設置されるまで、鉄門が本郷キャンパスの正門とされていた。1918年(大正7年)当時の鉄門は撤去されたが、2006年 現在の鉄門が再建された。10:20 【 東京歩きめぐり 第147回 】はここで終わり。 東大弥生門耶 → 東大鉄門 : 4.1 km

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2019.09.14 08:34:32

コメント(0) | コメントを書く

[(完結)東京歩きめぐり] カテゴリの最新記事

|