|

|

|

カテゴリ:農業全般

民主党政権の戸別所得補償制度の具体像は明らかになっていないが、同様の制度(=直接支払い)はEUや米国ですでに導入されている。

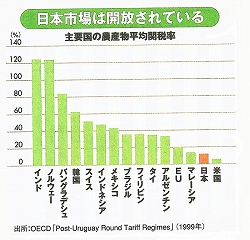

その実態について東京大学教授 鈴木宣弘氏の主張を中心に紹介する。 鈴木氏は日本の食料生産が、高関税と過保護な国内支援で守られているというのは、相対的には間違っているとする。 関税が高かったら、60%も輸入に頼るほどに、輸入食品が溢れるわけがないし、関税が低くても、国内補助が十分なら、収入が十分得られるから、担い手も育ったであろうというわけだ。  一方、農業所得に占める政府からの補助金(直接支払い)の割合は、米国の穀物農家で50%前後(下表は農家平均)、フランス、イギリスでは90%、スイスでは100%近くなのに対して、我が国では16%程度というデータがある。 先進国の食料自給率と農業への政府支出の割合は次のようになっている。 日本 アメリカ フランス イギリス (農業所得に占める直接支払いの割合 農水省調べ「エコノミスト2008年7月22日号」) 従って国内保護政策について、コメや酪農の政府価格を世界に先んじて廃止したわが国の国内保護額(6400億円)は、今や絶対額で見てもEU(4兆円)やアメリカ(1兆8000億円)よりはるかに小さく、農業生産額に占める割合でみてもアメリカ(7%)と同水準であるという。 従ってたとえばアメリカの農家は競争力があるから増産して輸出国になっているのではなく、差額の補填が十二分にあるために国内需要を上回る生産が生じ、それが輸出に回っていると理解できるとしている。 又鈴木氏は、価格には反映されていない食料生産の価値をEUのように評価し、それを消費者が納得し、生産者もその役割を誇りにして取り組む関係を成立させなければならないとしている。 又鈴木氏は直接支払い制度についてカナダ政府がよく使う説明を思い出すという。 主義主張や立場の違いで作成引用する資料や根拠も様々であり、場合によっては結論も正反対になってしまうことも往々にしてある。 (参考文献:現代農業2009年12月号 所得補償 欧米の事情 他) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|