|

|

|

カテゴリ:美術館・博物館

ミロの幼年期から詳しく知りたくなってまいりましたね〜

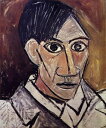

ジョアン・ミロ Joan Miró  Joan Miró ジョアン・ミロ  1893年4月20日〜1983年12月25日(90歳没) Joan Miró i Ferrà(ジョアン・ミロー・イ・ファラー) スペイン・カタルーニア地方出身の 画家・彫刻家・版画家・陶芸家・壁画家。 ホアン・ミロ(カタルーニア語読み) パリでシュルレアリスム運動に参加し 20世紀美術に独自の地位を築いた。 20世紀における 急速な技術革新は、 さまざまな職業に かつてない専門化をもたらしてきた。 だが、 こうした現象も芸術の分野においては、 それほど強い影響があったとは思われない。 制作上のあり方から言って、 ジョアン・ミロは、 おそらく精神的には 原子力時代にふさわしいというよりも ルネサンス期の流れをくむ 芸術家の典型と言っていいだろう・・・ つまり、 この時代の芸術家は、 ある日、 「受胎告知」を描いたかと思えば、 翌日には、 新しい市壁の建造計画に携わる、 といった風だったのである。 ミロのこうしたあり方は、 時代錯誤といった問題とはいっさい関係なく、 次の二つの事実要素から 論理的に導き出される。 一つは、 家系的に受け継いだものであり、 もう一つは、 素材やフォルム、 色彩のなかに見出される あらゆる可能性を探求しないではいられない 彼自身の飽くことなき性格である。 絵画、彫刻、版画、タペストリー、陶器、舞台と ミロの作品分野が多岐にわたっているのは実にこのためである。 ジョアン・ミロの名前は・・・ 父方の祖父から受け継いだものだが、 この祖父は、タラゴナ県コルヌデラで鍛冶屋を営んでいた。 父は、ミケル・ミロ・アツェリアスで、 村を出てバルセロナに行き、 宝石類の細工や時計製造の職人として働いた。 のちにパルマの家具職人の娘ドロレス・フェラーと結婚 彼女は、父の店の近くのオロミという靴屋の親戚にあたり、 ちょくちょく遊びに来ていたのである。 タラゴナとマヨルカに、 それぞれ父方と母方の祖父母を持ったことで、 ミロは幼い頃から この二つの土地にしょっちゅう出かけていた。 ミロが暮らしたり、 あるいは滞在したさまざまな土地は、 彼の作品の意味を深く理解するうえでの基礎的な要素と言える。 たとえば、 カタロニア美術館に設置されたばかりの ロマネスク様式のフレスコ画の世界に初めて接するのは、 生地バルセロナにおいてだった。 簡潔な構成、 豊かな色彩、 精確な線描、 想像力に富むフォルムは、 のちに画家としてのミロを 捉えたように幼いミロの心を魅了した。  バルセロナではまた、 ガウディー の建築にも触れた。 その曲線と波打つようなリズム。 そのリズムに、 ミロは影響されつづけたと認めている。 とは言え、 ミロの画歴の過程において、 バルセロナが果たした役割は二次的なものでしかなかった。 要するに、 どんな大都市にも 画家の根底に流れるルーツを見出すことはできないのだ。 ミロはずっと、 タラゴナの田舎に強く心を惹かれていた。 初めのコルヌデラと、 のちのモンロチ・・・ 1910年、両親がここに農園を買い、 それはのちに、 ミロの代表作の一つとなる作品に表される・・・で、 彼は生まれて初めて農作業とか、 雑草や小さな昆虫などを間近にした。 言わば、 大地から自然に湧き上がって来る力を感じたのだ。 足元から肉体に伝わるその力を感じようと、 じかに大地を踏ん張っていたいとミロは常々思っていた。 大地に触れる足と その壮大とも言える光景をくまなくカンサスする目、 この二つはほとんど妄想的な像として ミロの作品中にしばしば出現する。 そこに、タラゴナの田舎との 非常に強い結びつきを見て取れることができよう。 海の青さと、 マヨルカの光り輝く空の素晴らしさは、 モンロチ近郊の田舎の攻撃性とは、 唐突なほど対照的だった。 ミロが地中海に魅せられたのは、 マヨルカにおいてであり、 バルセロナではなかった。 マヨルカでミロは、 生きた色彩を捉えることができた。 この張りつめんばかりの青を、 画家は終生カンヴァスに表しつづけた。 そしてまた、 詩やフォークアートの あどけない魅力に取りつかれるようになるのも マヨルカにおいてだった。 フォークアート・・・ たとえばシュールだ。 この一風変わったプラスター製の笛は、 人物や動物の形をした小さな彫刻で、 遠い昔から、 マヨルカの農夫たちの手で広められてきた。 ミロのカタルニアへの思いは、 子供の頃からつちかってきたこの土地への 広い理解に裏打ちされたもので、 作品および制作の姿勢に現れている。 彼は・・・ 農夫が農作業をするように絵を描く、 と告白している。 たとえ創作熱にとりつかれた厳しい瞬間にも、 絵に必要なタッチや 欠けている要素を見る冷静な目を忘れてはいない。 現存するミロの最初の素描・・・ 現在、ジョアン・ミロ財団に収蔵中・・・には、 1901年の日付けがあり、 画家8歳の時のものである。 花瓶、傘、魚、亀などを題材にしたものだが、 いずれも現実描写に富み、 色彩的にも不足はない。 なかでも最も注目に値するのは、 変わった題材と構成から言って、 おそらく足治療医院での光景を描写したものだろう。 この作品では、 足、ミロを虜にした人体の一部である 足が中心として現われている。 また、 現存する最も古いスケッチブックには、 1905年当時の コルヌデラやパルマでの生活描写が収められている。 だが、 人物描写はかなりむづかしかったと見えて、 どこにも見当たらない。 幼いジョアン・ミロの絵に対する興味はますます募っていくが、 一方で、それに反比例するように、 学業はだんだんおろそかになっていった。 1907年、上の学校に進む年齢となり、 両親は彼を商業学校に入れることを決める。 安定したいい仕事を見つけるのに 必要な教養を身につけされるためである。 当時のバルセロナ社会を支配していた風潮が、 なによりも、 秩序と、 倹約と、 勤勉を重んじる精神に色どられていたことを考えれば、 息子の野望に対してとった両親の態度が 自然なものであったことは理解されるはずである。 彼らにとって、 芸術家になりたいという後継ぎの考えに同意することなど とういてい不可能なことであったろう。 当時、芸術家は、 女や酒におぼれ、 自堕落な生活を送る人のように 一般には思われていたのだから。 商業学校で学びながら、 ミロはラ・ロンハの名で一般に知られる (バルセロナの株式取引所のなかにあったことからこの名がついた) 有名な美術学校のデッサン教室に通った。 同校には12年前、ピカソが入学している。  ピカソのデッサン力は教師をしのぐほどで、 学校じゅうの人々が舌を巻いたという。 ミロは勤勉ではあったが、 不自然なものはどんなものでもはねつけ、 アカデミズムとか、 しきたりといったものには見向きもしない生徒だった。 だが、 モデスト・ウルヘルとホセ・パスコという 二人の教師との恵まれた師弟関係は、 在学中のいい思い出だった。 ジョアン・ミロ財団には、 ウルヘルの作品を描写した画家の素描が数点収められている。 ウルヘルの作品に見られる悲しげないと杉とか、 今にも崩れ落ちそうな壁などは、 ミロの素描には見られない。 作品はあくまで遠回しな描写を避け、 木でも、石でも写実的に描かれている。 だが、何もない空間の意味とか、 空と地を分かつ地平線の妙味とか、 星を絶え間なく散りばめる感覚などは、 ウルヘルから学んだものである。 ホセ・パスコは、 ラ・ロンハでの装飾美術の教師だった。 ミロの父は、 前にも述べたように、 息子が絵に夢中になっているのをよしとなしなかったが、 パスコなら少なくとも宝石商売に役に立つ何かを 息子に教えてくれるだろうと考えていた。 いずれにしろミロは、パスコのおかげで カタロニアの職人の技能に見られるような 簡潔な表現や、 生き生きした色彩を識別する目を養うことができた。 さらに付け加えれば、 パスコは当時のあらゆる芸術運動に詳しく、 そうした運動から得た 新しい考えを装飾美術の分野に取り入れ、 その分野の向上と 装飾美術のマンネリ化を防ぐために努力していた。 1908年にミロがパスコの教室で描いた2点の素描を見ると 孔雀と蛇をそれぞれ題材にしたこれらの素描は、 いずれもブローチの下絵として描かれたものだが、 当時、はやっていた アール・ヌーボー調のアラベスク模様や 曲がりくねった線が実にはっきり表れている。 商業学校を卒業し、ミロは17歳で ダルマウ・イ・オリベラス商会に見習い会計士として就職した。 だが、まもなくして、 この新しい仕事に全くなじめなかったこともあって、 重病を患ってしまう。 この神意とも言える病気により、 彼はモンロチで長い療養生活を送ることになる。 そして、 自然や野生的な田舎の風景、 農作業などを間近に見たその地で、 生涯を絵画の世界に生きようと決心したのである。 (参考文献:美術出版社/JoanMiróジョアン・ミロより) (写真撮影:ほしのきらり)  ミロに お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.02.06 00:10:09

コメント(0) | コメントを書く

[美術館・博物館] カテゴリの最新記事

|