|

|

|

カテゴリ:美術館・博物館

ミロは、細密画を描いていた時代もあったのですね〜ヘミングウェイとミロの関わりも知っておきましょう

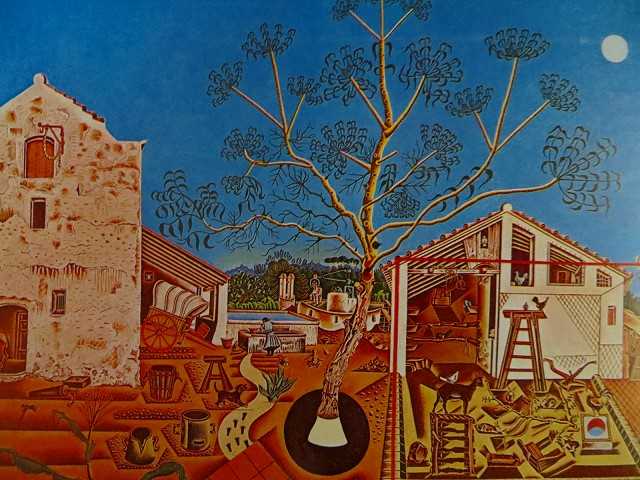

スペイン・マドリッドにて Joan Miró ジョアン・ミロ  1893年4月20日〜1983年12月25日(90歳没) Joan Miró i Ferrà(ジョアン・ミロー・イ・ファラー) スペイン・カタルーニア地方出身の 画家・彫刻家・陶芸家・壁画家。 ホアン・ミロ(カタルーニア語読み) パリでシュルレアリスム運動に参加し 20世紀美術に独自の地位を築いた。 1918年〜1922年「細密描写の時代」 (ミロ=25歳〜29歳) 自分のアトリエ以外で、 初めて自分の作品を見るという経験をしたミロは、 その年の夏をモンロチで過ごし、 作品に新しい方向を得ようとした。 そこから送った友人のリカルトへの手紙にはこう書いている。 「他の何にもまして僕の興味を惹くのは、 木や屋根がわら、 木の葉、木の枝、 草の葉などのカリグラフィーだ」。 これには、 作品に対する姿勢の変化がはっきり現れている。 この頃ミロは・・・ 実に手間のかかる細かな手法に夢中になっていた。 この年の夏に仕上げた風景画が 4点だけというのも理解されよう。 『ロバのいる楽園』『かわら工場』 『やしの木のある家』『小径』と題する4点の作品は、 まるで、 モンロチ周辺の田舎で育くまれた 大地の実をすべて描き表しているようだ。 どんな小さな野菜でも樹木と同じように 細かくていねいな仕上げが施されているし、 畑は畝ごとにきっちりと隣との区別がついている。 また、アクセントも忘れてはいない。 『ロバのいる楽園』では・・・ ロバが草をはもうと近寄っているところだけに 草の描写がなされている。 色彩は、 ほかの3点と変わらない。 これは4点の作品全体の印象を 一つにすることと同時に、 それぞれの細部を考えたためであろう。 1918年から翌年前にまたがる冬の間、 再び肖像画に戻り、 『少女の肖像』と 2作目の『自画像』を描くが、 いずれも前年の夏に得たディテールの手法を施している。 色彩は、もはや、 1917年から翌年にかけて描いた 肖像画のようなバラバラな感じではなく、 少女のドレスの青にも 自画像のジャケットの赤にも見られるように、 フォルムを強調し、 構図をより強めている。 だが、 フォルムの処理に関して両者は同じではない。 アーモンドのような形の目をした少女の顔は、 浮世絵を思わせる。 おそらく、 当時のバルセロナでは見慣れない顔だったはずだ。 一方、 自画像の平坦さは再びロマネスク絵画を想い起こさせるが、 加えて、 ジャケットの折り目などには、 キュビスムの手法が取り入れられている。 2点の肖像画を描き終えた後、 ミロは初めてのパリ旅行に出発し、 1919年3月3日、現地に到着する。 すでにミロの作品において、 バルセロナやモンロチ、 あるいはパルマが果たした役割を述べたが、 画家に決定的な影響を与えたもう一つの土地については まだ何も語っていない。 パリ、当時、ダダイズム全盛のパリで、 ミロは初めて前衛美術に触れる。 ルーヴルは・・・ 彼がそれまでに知る最初の大美術館だった。 青年の衝撃はあまりにも大きかった。 彼は滞在中に絵を描くことも、 スケッチをすることも忘れ、 カタロニアに戻った。 見たもののすべてを反芻し、 消化するには明らかに時間が必要だったのだ。 二度目の旅行こそ真の重要性があったと言えよう。 カタロニアに戻ると、 彼はすぐモンロチに向かい、 そこで、 前年に描いた風景画と同じ手法で 『モンロチの教会と村』を表した。 この作品は、 三つの面に区切られ、 画面の下から順に積み重ねたような構図になっている。 その区分は遠近法によるのではなく、 現実描写の内容の違いによってなられている。 たとえば、 画面手前の第一面には、 さまざまな穀物を植えた 幾何学的な形の畑が細かいいくつか見られるし、 とんで、 後方の第三面には、 細部まで詳しく描写した村が描かれている。 そして、この翌年には静物画を4点完成させた。 『カード・ゲーム』『馬・パイプ・赤い花』 『葡萄の房』『テーブル、あるいはウサギのいる静物』 作品はいずれも、 こり過ぎと言えるほど実に慎重に描き出されており、 明らかにキュビスムの手法を取り入れている。 全体的に平坦な画面に奥行きを出そうと、 相当量の線を斜めにとぎれとぎれに置いたり しているのを見てもわかるだろう。 ミロのキュビスムへのアプローチは、 一見、かなり上っ面だけのように思えるかもしれない。 だが、 実のところ、 ピカソやブラック、グリスらが抱えていた課題とは 大きくかけ離れていた。 最初のパリ行きは・・・ ある意味で探検旅行でしたなかった。 1920年の暮れ、 ミロは再び現地に赴き、 まず、アトリエを捜すことから始める。 彫刻家:パウ・ガルガリョは、 バルセロナ美術館学校で教鞭をとっていたため パリにいるのは夏の数ヶ月だけだった。 二人は、ガルガリョがバルセロナに滞在中は、 ミロがこのプロメ街45番地のアトリエを使うことで合意した。 そしてミロは毎年の夏をモンロチで過ごした。 このころのミロの経済状態は・・・ それは大変なものだった。 もちろん家族の援助はあったが、 彼の方から求めたりはしなかったから、 貧乏生活は実に厳しく、 事実、まともな昼食をとるのは、 一週間に一度という有様だった。 アトリエにあるのはフライパンやソファ、 椅子ぐらいのもので、 しかもみんな蚤の市で買ったものだ。 だが、こうではあったが、 アトリエはきちんと片付き、 ミロのきれい好きは友だちの間でも評判だった。 そうでなければ、制作できなかったのだ。 パリでの難題は・・・ 経済的なことばかりでもなかった。 恥ずかしがり屋で生まれつき無口な彼は、 パリにいるカタロニア人たちとほとんど交流がなかった。 唯一付き合いのあったロレンス・イ・アルティガスを通し、 徐々に芸術の世界に知人を得るようになる。 たとえば、 “ダダの夕べ”に参加し、 代表者トリスタン・ツァラに初めて会ったのも アルティガスを通してだったことだった。 アトリエのあったブロメ街は、 まもなくして、バル・ノアールのおかげで有名になった。 そこにはパリの著名な人々がひっきりなしに出入りしていた。 ミロはそこで、 さまざまな作家や芸術家たちと出会った。 ブロメ街の住人アンドレ・マッソンもその一人で、 彼はミッシェル・レイリスやジョルジュ・ランボー、 ロベール・デスノス、アントナン・アルトーといった連中と “ブロメ街グループ”を作っていた。 ダルマウが、ボエティエ街のラ・リコルヌ画廊で、 ミロの個展を企画するのは1921年のことである。 パリにおけるミロの最初の個展ではあったが、 結果は惨憺たるもので、 絵は一枚も売れなかった この失敗の後、 ミロはモンロチに戻り、 そこで、細密描写の時代の傑作であり、 また将来へのカギを握ることとなる作品 『農園』の制作にとりかかる。 完成を見るのは1922年、パリにおいてである。 この作品は、 都会にありがちな金目当ての社会や、 せせこましさに対するミロの拒絶が歴然と現れている。 画面には・・・ 家畜や植物や農作業用の道具などが描かれ、 どの細部描写にも人々の生活の姿が滲みでている。  ミロはこうした細部の一つ一つを実に詳しく観察した。 ミロはこうした細部の一つ一つを実に詳しく観察した。パリに戻る時には、 ブロメ街のアトリエで制作が続けられるように モンロチから草を持ち帰ったほどである。 モチィーフはいずれも、 それぞれ別々に研究されたが、 全体はきれいにまとまっている。 たとえば、家の壁にできた ひび割れやコケの細部描写は、 鶏小屋の四角い金網とうまく釣り合っている・・・ 鶏小屋を一部しか描かなかったのは、 なかの家畜を見せないため、とミロは語っている。 また、地面のあちこちに散らばっている オリーブしぼり用の桶や踏み台、 じょうろ、バケツなどの位置は、 ミロの注文どおりに農夫が置いたものだった。 植物は、とうもろこし、アガーべ、 画面中央の木などが目につくが、 とにかくあらゆる植物を描き出そうという努力が伺える ・・・ちなみに、 画面中央の木はトゲのある巨木だが、 木が持つあらゆるものの象徴と言える。 畑の中に巨木を置くというこの表現は、 一見、不釣合いのようだが、 熟考したうえでのことである。 つまり、 木も草の葉も同等に重要なモティーフであるという 画家の考えを表そうとしたものと思われる。 それほど気は進まないが、 ミロはこの『農園』を抱え、 興味を持ってくれそうな画商を何人か回った。 だが、買ってくれる者はいなかった。 考慮の末、 モンパルナスのカフェに掛けることにした。 ここでは、画家たちに一晩に一点だけ作品を掛けさせてくれた。 しかし、結果はここでも同じだった。 アメリカの詩人エヴァン・ジップマンが、 この作品に興味を持つのは、 これから何年かのちである。 彼は、 アーネスト・ヘミングウェイに買ってあげたいと思ったのだ。 購入資金に不足していた二人は、 友だちの間を駆け回り、 当時、ミロの代理人だったジャック・ヴィオが この絵につけた5000フランをついにかき集めた。 こうして『農園』は、 ヘミングウェイの所有するところとなった。 ミロとヘミングウェイは、 この頃すでに知り合っていて、 アメリカン・センターでのボクシング仲間だった。 ミロの回想によれば・・・ 二人は実に奇妙なコンビで、  ヘミングウェイは、背が高くてがっしりしていたが、 ミロは、やせて背も低かった。  それでも二人は互いに 『農園』で頂点に達したディテールの手法は、 このあとミロの作品から徐々に消えてゆく。 1921年、『スペインの踊り子の肖像』を表すが、 これは色刷の印刷物からヒントを得たものだった。 モデルの独特の顔立ちを別にすれば、 付随するモティーフをすべて剥ぎ取った 強烈で明確な手法で描写した作品と言える。 この踊り子は、 巨匠:パブロ・ピカソのコレクションに収蔵されることになる。 1922年の夏は、写実の時代の最後となった以下の作品を描いた。 『農婦』『花と蝶』『アセチレンランプ』『小麦の穂』。 『農婦』は『農園』の一部を引き延ばし、 型通りに描いたもののように誤解されやすいかもしれない。 構図的には、 農婦の抽象的な雰囲気によって、 何か現実からかけ離れた感じを与えている。 ミロが常に、 フォークアートに心を惹かれていることを強調する作品と言える。 最初に目につくのは農婦の体に不釣合いな大きな足で、 ミロが大地のエネルギーと触れ合うと信じる足が この作品でも表現されいる。 (参考文献:美術出版社/JoanMiróジョアン・ミロ/ロサ・マリア・アレ著より) (写真撮影:ほしのきらり)  ミロに お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.02.08 00:10:11

コメント(0) | コメントを書く

[美術館・博物館] カテゴリの最新記事

|