|

|

|

カテゴリ:さいたま市緑区の石仏

ホームページ「私家版さいたまの石仏」はこちら

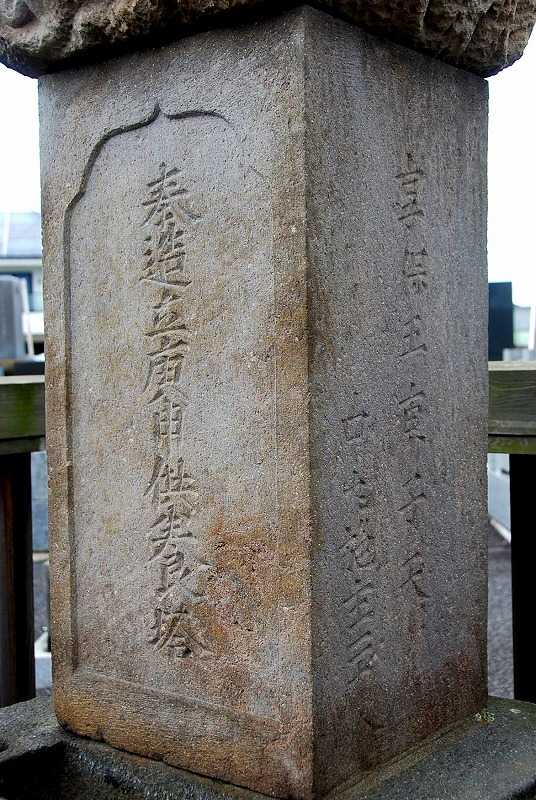

今日は中尾神社の東の地域、このあたりは「中丸」とい字名のようです。 中丸桑原堂 緑区中尾1989[地図]  中丸地区を南北に走るバス通りの東は高台になっていて、中丸桑原堂は道路から見上げるようなところにあった。  階段を上がってすぐ左手に三基の石塔が並んでいる。両脇の地蔵菩薩塔はいずれも墓石だった。  中央 回国供養塔 宝暦13(1763)角柱型の石塔の正面「大乗妙典六拾六部日本回國供養塔」  塔の右側面に造立年月日。左側面には武州足立郡中尾村 願主 圓蓮と刻まれている。 中丸薬師堂墓地 緑区中尾1749[地図]  県道463号線にあるプラザイーストの東から南へ400mほど、中丸薬師堂墓地は石垣とブロック塀に囲まれて道路よりかなり高い位置にあった。その南西の角のところ、小堂の中に大きな石塔が祀られている。後ろに見える建物は同じ敷地内にある中丸自治会館。  小堂の中 庚申塔 享保5(1720)二段の四角い台の上に角柱型の石塔。その上に蓮台ではなく四角い磐座に座る丸彫りの青面金剛像。二段の台の上のほうの台の正面には大きな法輪が彫られていた。  頭上にとぐろを巻いた蛇。三眼忿怒相の青面金剛はドクロの首輪をつけて合掌している。丸彫りの青面金剛像は脇の手が破損しやすいが、この像では欠損は上左手だけで、残り三本の手はしっかり残っていて、それぞれ剣?と弓矢を持っていた。ごつごつした岩の台には両腕を張ってブルドッグのような顔の邪鬼と、両脇が内を向いて座る三猿。かなり個性的な庚申塔だが、緑区から浦和区、南区にかけて似たような丸彫りの青面金剛庚申塔は比較的多く見られる。  角柱型の石塔の正面を彫りくぼめた中に「奉造立庚申供養塔」塔の両側面に造立年月日。右側面紀年銘の横に中丸施主二十人と刻まれていた。  小堂の左脇に風化が進み損傷著しい石塔。正面中央に「申」らしい文字が見えるが庚申塔か?  両側面にも銘は残っていてうまく読めないが地名だろうか?となるとこの石塔は道標なのかもしれない。左側面に願主の名前だけがしっかり残っている。  小堂の右脇 庚申塔 造立年不明。塔の上部が欠けている。こちらは銘は全く見当たらなかった。  小堂の裏 宝篋印塔 文政9(1826)江戸時代後期らしい屋根型笠付きで、塔身、基礎ともに蓮台が付き、基礎と下の台には反花が付く。台の正面に「爲先祖代々・・・」とあり、個人のもののようだ。  宝篋印塔の前に無縁仏が集められていた。江戸時代初期の比較的大きな舟形光背型の石仏が多い。墓石ではあるが今回は二基だけ見ておきたい。  前列左端 阿弥陀如来立像 寛文10(1670)光背上部に梵字「キリーク」この時期の石仏は長い年月の風雨にも耐え、当時の美しい姿をはっきりと現在に残しているものが多い。江戸城築城後に残った強固な石材、耐火性にも優れた安山岩が石仏、石塔の原材料として寛文期あたりから大量に流通したということらしい。逆に江戸時代後期の石仏は比較的脆い凝灰岩が多く、そのために風化が進み剥落などが多く見られる。  前列右端 金剛界大日如来立像 寛文12(1672)武士や僧侶などだけでなく、一般の個人が墓石を建てるようになったのもこの頃からのようだ。墓石としては地蔵菩薩、聖観音菩薩、如意輪観音、阿弥陀如来などが多いなか、大日如来は墓石としてはかなり珍しいのではないだろうか  庚申塔の小堂からフェンス沿いに進むと「中丸薬師堂整備記念」の黒い石碑 平成21(2009)と三基の石仏が並ぶ小堂が立っていた。石碑の右脇に小さな石塔が見える。  馬頭観音塔 弘化2(1845)四角い台の上の駒型の石塔の正面「馬頭觀世音」塔の左側面に故人の名前が刻まれていた。  右端 地蔵菩薩立像 享保8(1723)享保期の地蔵菩薩塔にしてはそれほど大きくないようにも見えるが、分厚い敷茄子の上の部分は充実感がある。もし敷茄子の下に角柱型の石塔があれば、やはり2mを超す大きな地蔵菩薩塔となるはずだ。  丸彫りの地蔵菩薩立像はバランスも良く、錫杖・宝珠ともに欠けることなく、彫りもしっかり残っていた。  厚みのある敷茄子の右脇に造立年月日、左脇に中丸村施主十七人と刻まれている。  中央 念仏供養塔 天明8(1788)ユニークな臼型の台の上に舟形光背を持つ阿弥陀如来立像を載せ、その下に角柱型の石塔と台という構成。  舟形光背に浮き彫りされた阿弥陀如来立像。尊顔は細長く卵型で、螺髪も薄くユニークな阿弥陀如来。全体的にもスマートな印象を受ける。  塔の正面中央に「善光寺念佛三歳三月供養塔」両脇に造立年月日。ときどき見かける「善光寺念仏」善光寺の如来、菩薩を思いながら念仏を3年3か月唱えたものだろうか。  塔の右側面に願主名。左側面には中丸講中廿三人、柳崎□□母、不動ヶ谷戸四人、覺應と刻まれていた。  左 丸彫り重制の地蔵菩薩立像 文化3(1806)塔の正面中央に「奉造立尊像一軀」両脇に造立年月日。塔の右側面に三室村松木産 行年七十三、左側面に権律師浄真とあり、こちらは僧の墓石のようだ。  墓地の奥の中丸自治会館の裏にお堂が立っていた。脇に立つ石碑に、「武州足立百不動尊 第二番 中丸不動堂」とある。  お堂の中 成田山不動明王 造立年不明。二童子を従えた三尊像。江戸時代後期に多く造立された形。右手に剣、左手に羂索を持つ不動明王だが、丸い黒目がお茶目な感じで忿怒相とはほど遠い。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.23 19:59:17

コメント(0) | コメントを書く

[さいたま市緑区の石仏] カテゴリの最新記事

|