|

|

|

カテゴリ:社会問題

日米大学院事情

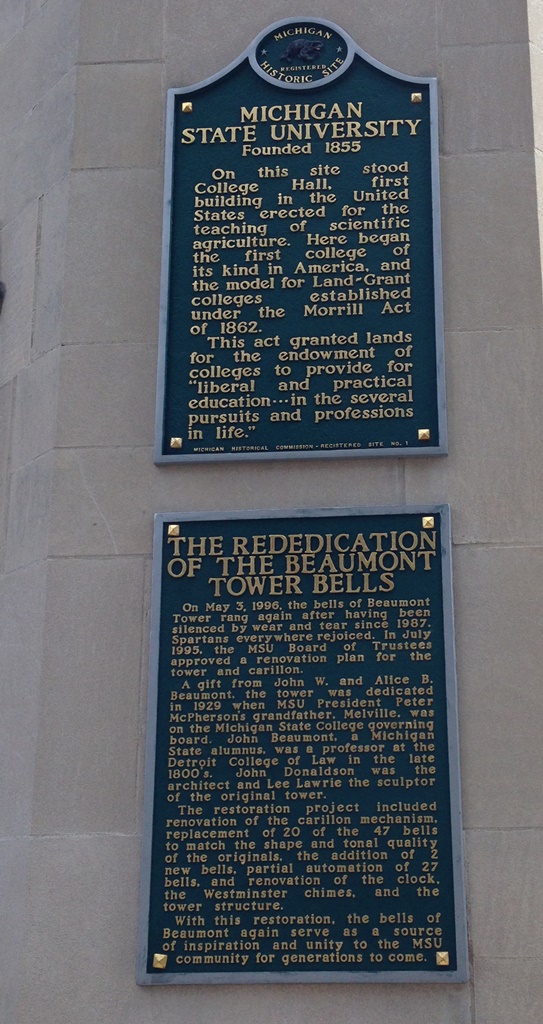

先月末にアメリカミシガン州にあるミシガン州立大学やウエスタンミシガン大学を訪問した。 アメリカの大学院生(修士学生)も、日本の大学院で博士課程に進学する可能性があるかどうかを探ることが目的だった。   一般的に言って、アメリカの大学及び大学院の授業料は日本の大学の3倍から10倍ほどであると言っていい。 日本の国立系大学は現在年間約60万円程度なのに対し、アメリカの大学は(州立や私立の違いがあるが)年間約150万円から400万円ほど(15,000~35,000USD)となっている。 従って、費用面だけで比較すれば、日本の学位取得にかかる費用は圧倒的に安いということになる。 また、現在、アメリカの大学院で博士号を取得するには、5年以上かかると言われており、10年以上かかることも珍しくないと考えられている。それに対し日本の博士課程は通常3年間なので、この点でも格段に学位取得にかかる時間コストは安いと言えるのである。 この資金的、時間的コストの優位性から、日本の大学院で学位を取得することも、アメリカで学位を目指している学生達にとって決して悪い話ではないのではないかと考えたのが我々の訪問の動機だ。 だが、今回訪問してみて分かった最大の違いは、その競争システムと研究助成のシステムの違いだった。 アメリカの大学院では、博士課程に行く学生には、定期的な資格審査試験(通例5月と8月と聞いた)が厳格に行なわれ、その審査にパスした院生のみが奨学金を取得できるメカニズムとなっている。 奨学金を取得出来れば、授業料等の学費は免除される上に、TA(教育アシスタント)及びRA(研究アシスタント)の機会が与えられて、そこでの授業補助や研究補助活動に給料が支払われるから、それによって日々の生活費は十分に賄うことができるというシステムになっている。 審査にパスできなければ、再度チャレンジするか、別の大学院に移るか、博士号取得自体を諦めるかという選択となる。 基本的にそのルールは単純で、成績優秀者のみが勝ち残るようにデザインされているという印象だ。 これに対し、日本のシステムは、かなり複雑で分かり難い。 3年の博士課程に入学する場合、まず外国人と日本人及び在留外国人で、奨学金の申請と授業料免除のやり方が異なる。 日本人にとっては、奨学金と授業料免除は原則別々の申請となり、基本的に成績優秀な経済困窮者のみに与えられるという原則となっている。 外国人が入学する場合、各国の日本大使館から推薦してもらうやり方、進学しようとする日本の大学から推薦してもらうやり方(それも特別枠と一般枠というのがある)、更に、進学後に応募するやり方の三通りほどある。 この審査にパスすれば、文科省からの奨学金が与えられることになる(しかも、その学生の渡日及び帰国旅費も支給される)だけではなく、授業料や入学金も原則免除される。 この審査(国費留学生選抜と呼んでいる)を通るならば、日々の生活費として月額14~15万円ほどの金額が支給されることになっているので、日本で生活をしていくには何とかなるはずだ。 その上、入学後は(大学にもよるが)TAやRAの機会が別途用意されているので、それに採用されれば、授業補助や研究補助の手当てが支給される(但し、その額はアルバイト程度のものなので少額である)。 従って、総合的に考えるならば、日本の研究助成の在り方も決して悪くはないのだが、問題はその選抜の仕方が複雑で不明快なうえに、数としては極めて少数しかこの国費留学生にパスしないということだ。 アメリカの大学院でも、結果として少数の院生しか奨学金を取得できないのかも知れないが、そのルールは基本的にシンプルなので分かり易い。他方、日本の奨学金支給の在り方は、複数の経路があるにもかかわらず、それぞれの経路の採用数が少数な上にルールが必ずしも分かり易いものとはなっていない。 そのようなことから、今回の訪問でも、結局説明を聞きに来てくれた院生達には、日本で学位取得を目指すには、どこかリスキーで不透明な印象を与えたのではないかと感じる。 もし、本気で日本の大学をグローバル化しようとするならば、この辺りの基本的な教育研究上の支援の在り方を、もっとシンプルで能率的なものに変えて行く必要があるだろうことは間違いない。 ※もちろん、今回の話を実現していく大前提としては、日本の大学のレベル(特に社会科学系)を格段に引き上げる必要があるということは言うまでもないことだ。 グローバルランキングで100以内の世界の諸大学に在籍する学生達が、100位に遠く及ばない日本の地方大学になど、普通は見向きもしないはずだから、問題は単に授業料の低さや奨学金の充実度という話ではないのだ。 ご賛同頂けるならクリックをお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2015.04.13 22:44:04

コメント(0) | コメントを書く

[社会問題] カテゴリの最新記事

|