|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

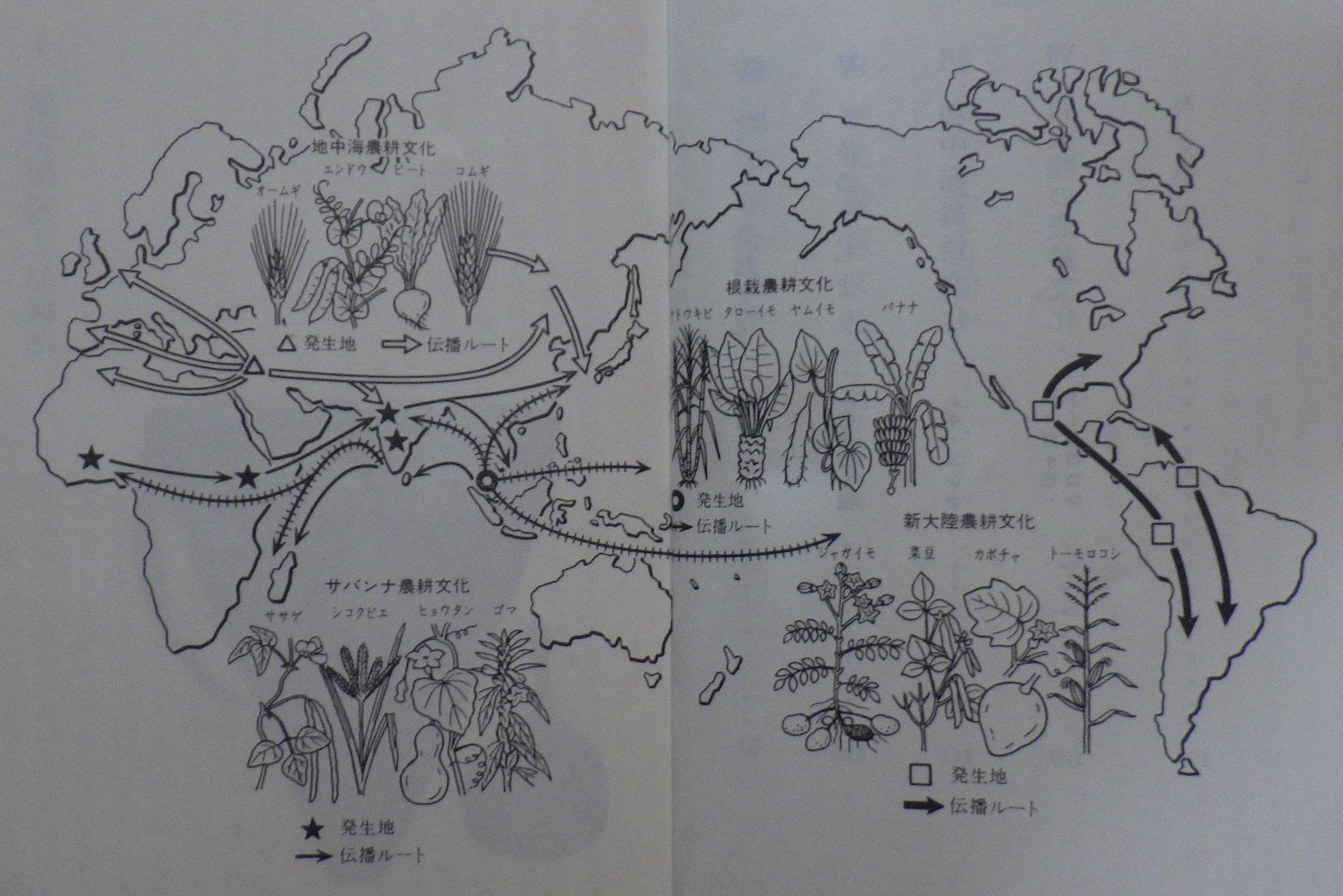

ダイサギ(サギ科)、ダイゼン(チドリ科)  シロガシラ(ヒヨドリ科)  ヒバリシギ(シギ科)、ダイゼン(チドリ科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科) 「ねこログ」、総目次(笑)/「スクラップ・ブック」、の、目次。 目次:ロシア・ウクライナ戦争と、コムギ、オオムギの原産地、スリランカ、ミャンマーの「仏教暦」新年、「川の堤が、その上を水が流れたからといって苦しむだろうとは想像できない」というフリーダ・カーロの言葉、シモン・ボリバルとフンボルトふたたび、「アララト山」と「オリーブの枝」、国道58号線を北上するウラディミール・プーチンの車列、「ユリウス暦」談義、など/「雑穀」と「麦」、イネ科植物の分類、から、中尾佐助「栽培植物と農耕の起源」を読み直す、デンプン談義と、伊勢物語の「かれいいほとびにけり」/「ソヴィエト労働者の楽園」の栄光と没落、の記事、と、そんなことをされたら誰だって「発狂」する、という埒もない「私見」/「仏教暦」の「新年」の話題から、星と月に関する冗長な話、そして、月の「クレーター」談義から、ブレヒト「ガリレオの生涯」を読み直すことに/「数学」という、基本的に(笑)「無目的」な作業の、「治療効果」、・・・、その懸案の「歳差運動」を、一番単純化された条件下のようだけれど、導いてみる/  カイロ  バグダッド  イスタンブール 「アヤ・ソフィアHagia Sophia」の歴史 562、ユスティニアヌス帝、コンスタンティノープル総主教庁座(正教会)として建造 1204-1261、第4回「十字軍」、ラテン帝国のカトリックによる支配 1453、オスマン帝国メフメト2世の軍勢による包囲、モスクへの改装 1934、トルコ共和国初代大統領、ムスタファ・ケマル・アタチュルクによる世俗化(博物館) 2019、エルドアン大統領、モスク回復を宣言 ・・・ رمضان イフタールIftar(断食明けの日没後の食事) مُؤَذِّن ムアズィーンmuezzin(一日5回の礼拝開始を告げる役職) تراويح tarawih(ラマダン期間中の特別礼拝) ・・・ 上の記事から、・・・、 Ukraine and Russia account for a third of global wheat and barley exports, which Middle East countries rely on to feed millions of people who subsist on subsidized bread and bargain noodles. ウクライナとロシアの二国を合わせただけで、世界中の小麦および大麦の輸出高の、三分の一を占めているのである、そして、中東の国々では、これらの輸入品を用いて、さらに助成金によって値段を低く抑えられたパンや麺類によって、何百万の人々が飢えをしのいできたのだ。 ・・・、ここに、コムギwheat、オオムギbarley、という言葉が登場したので、・・・、  雑穀という言葉は、英語ではミレット、ドイツ語ではヒルセであるが、日本語の“雑穀”はむりに作った言葉である。これに対して日本語の“ムギ”という言葉の中には、コムギ、オームギ、ライムギ、エンバクなどを一括するのに、かえってそれらを主作としている西洋には“ムギ”に対応する言葉がない。これは両方とも、一度成立したそれぞれの農耕文化複合の上に、新たな作物群の波を受けたとき、新しい作物グループだけに総括名が生じた結果であろう。東洋では雑穀よりムギが新しく、西洋ではムギより雑穀が新しいのだ。このようにムギと雑穀とは、基本的にそれぞれ異なった文化複合から起源したものである。  「栽培植物と農耕の起源」中尾佐助(岩波新書) 雑穀/(英)millet/(独)Hirse/(仏)millet 小麦/(英)wheat/(独)Weizen/(仏)blé 大麦/(英)barley/(独)Gerste/(仏)orge ライムギ/(英)rye/(独)Roggen/(仏)seigle 燕麦/(英)oat/(独)Hafer/(仏)avoine コムギ(イネ科Poaceaeイチゴツナギ亜科Pooideaeコムギ連Triticeaeコムギ属TriticumコムギTriticum L.) オオムギ(イネ科Poaceaeイチゴツナギ亜科Pooideaeオオムギ連Triticeaeオオムギ属 HordeumオオムギH. vulgare) ライムギ(イネ科Poaceaeイチゴツナギ亜科Pooideaeオオムギ連Triticeaeライムギ属 Secaleライムギ S. cereale) エンバク(イネ科Poaceaeイチゴツナギ亜科Pooideaeイチゴツナギ連Poeaeカラスムギ属AvenaエンバクA. sativa) ・・・ イネ科植物、について、wikipediaで調べてみると、・・・、草木、あるいは、木質化した中空の茎をもつ木本的植物、・・・、単子葉植物には、「維管束」組織がないんだよな、だから、この「中空」は、水分の通り道なんだろう、・・・、風媒花へと進化したために、花弁を失い、花序が変形した「小穂」と呼ばれる「偽花」を単位として、これが集合したものが「穂」となる、小穂内の子房が成熟すると乾燥した果実を結び、これを、「 穎エイ、ほさき、すぐ(れる) 分類方法は諸説あるようで、複雑極まりなく、とても素人の手に負えるものではないが、栽培植物として重要そう、あるいは、雑草として「聞いたことのある」もの、だけを恣意的にピックアップして素描してみると、以下のごとくのようで、「clade」というのは、大分類を表す生物学用語のようである、・・・、

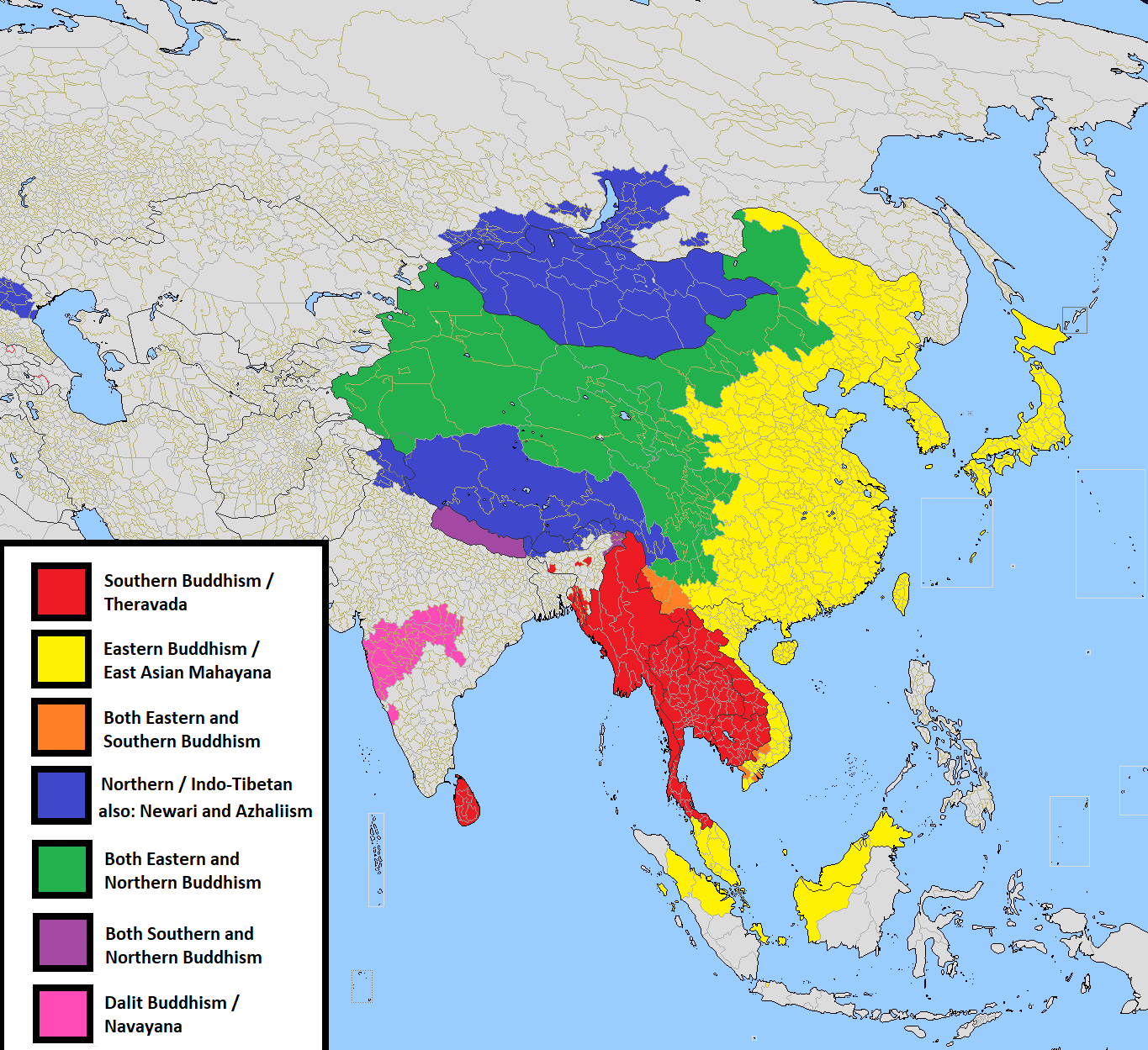

・・・ エンバク:「燕麦」と書かれるのは、同族のカラスムギを原種とする栽培種だからなのだと言われる、上で見たように、英語では「oat」であるから「オーツ麦」と呼ばれる シコクビエ:東アフリカ原産だが、世界中に広まり、日本でも古来から栽培されていたらしい、語源は、「四石稗」とも「四国稗」とも モロコシ:タカキビ(高黍)、コーリャン(高粱)、ソルガム、とも呼ばれる、乾燥に強い「C4植物」、・・・、二酸化炭素は、炭素1個の「C1化合物」だが、光合成では、これを「C6化合物」たるグルコースまでつなげなければならない、水分が少ない環境では、これをいったん「C4化合物」まで形成し、植物体内に、貯蔵、気体の二酸化炭素はもとより保存がきかないからね、後に、ふたたび、その「C4」の結合をほどいて、グルコース形成を行う、という話だったと思う、・・・、穀類としての生産高は、コムギ、イネ、トウモロコシ、オオムギに次いで世界第5位とのこと キビ:桃太郎の「黍団子」が「吉備団子」ではないと、確か柳田国男がどこかに書いていたが、「万葉集」に記述があるほど、日本では古くから用いられていたらしい ちなみに、「五穀」とは?「古事記」では、「稲、麦、粟、大豆、小豆」、「日本書紀」では、「稲、麦、粟、 稷ショク、きび、たおさ ・・・ 「イチゴツナギ」なる聞きなれない名前の植物が気になったから調べてみただけだが、子供が野苺を摘んだ際に、この草の茎にそれを通して運んだという伝承があるのだそうだ、近縁種の中で一番知られたものが、スズメノカタビラ、これは、「雀の」、「烏の」等々で始まる雑草の名まえが多々あることから、確か、柳宗民氏のものも含め、「雑草うんちく」の話題に頻繁に出てきたはずだから、記憶にとどまっているが、実物を、見たことはない、いや、おそらく「見て」はいるのだろうが、およそ「単子葉植物」の平行脈の葉は、どれも同じに見えるし、そもそも媒介昆虫を誘引する必要がないから、花を持たないこれらの植物は、それを「食べよう」という意欲を持っている者でない限り、「人間」の注目も引かないのである、あるいは、注目を引かないことが彼・ら・にとって「メリット」だったというべきかもしれない、実際、「野草観察家」などと、いかにも「心の広い人」みたいな顔をして得意になっているが(笑)、見ているものの圧倒的多数は、「花」を持つ、双子葉植物なのであって、それさえも、「花」が咲いて初めて、そこにあ・っ・た・ことに気付く程度だ、それら双子葉植物のまわりには、必ず、何種類もの単子葉植物が、取り囲んでいるにもかかわらず、「観察者」のほとんどは、それを、いわば、緑色に塗られた「背景」としてしか見ていない、・・・、思い浮かべようとしても、ちゃんと識別できる自信のある単子葉植物と言えば、オオバコ(オオバコ科)、チガヤ、ススキ(イネ科)、くらいしか、ほら、出てこないではないか、・・・、この島は、稲作をほとんどやめてしまっているようだから、それは、あるいは、サトウキビ生産への「モノカルチャー化」の影響、と断定できるのかどうか、わからないが、私は、イネ、すら見たことがない、幼少期は、近所にまだ水田が少しはあったから、これまた、見ているはずだが、何の記憶も取り出せない、・・・、おかげさまで、サトウキビ、という植物は、おそらくちゃんと識別できる、・・・、そもそも、この中尾佐助の書物を読もうとした動機が、どこにあったかもう思い出せないのだが、当地の、著名な産品であるところの、「泡盛」の原料が、柳田国男は、どこかで、それは「語源」から想像すれば「粟」だったのではないか、と推定していたが、実際には、長らく、長粒種、インディカ種の米、であって、では、かつてこの島で行われていた稲作が、インディカ種だったかと言えば、どうもそうでもないらしい、現在も、百パーセント輸入品の原料で生産されているようだが、だとすれば、「伝統的」にも、やはり、もっと南の国、東南アジアから運ばれてくる原料で、作られていたに違いないのだ、・・・、「肥沃三日月地帯」の中東の国々が、ウクライナやロシアに産する小麦を、主食の原料に依存している、という話題に、少しも「皮肉」めいた気持ちを持たないのはそういうわけで、もちろん、植民地主義が押しつけた「モノカルチャー化」の要因はあるにせよ、「琉球」が、南洋と緊密な関係をもつ「海洋交易王国」であったと同様、中東のイスラムの国々も、「通商」を得意とする人々だったのだろうから、遠く離れた場所からはるばる運ばれてくる原料で、自国の食文化を作りあげていたとしても、少しも不思議はなかろう、と思うのである、・・・、四方田犬彦氏は、ボローニャ大学留学中に、その地の料理学校にも通ったというほどの、食通、料理の達人であって、「モロッコ流謫」、「ひと皿の記憶」には、以下の記事で長々引用したが、「クスクス」のレシピが描かれている、そこに用いられる穀類は、デュラーム種の小麦を挽いて作った細かい乾燥パスタであって、・・・、ピエール・ロティの小説に、セネガルのその同名の料理が、「雑穀」で作る、とあったからそもそも、調べた始めたのだったが、かつては、地中海沿岸、マグレブ地方では、さかんに小麦生産が行なわれたかもしれないが、もう長らくにわたって、それは輸入品に変わっていたのだろう、パスタの形に製造するのも工場生産であって、人々は、スーパー・マーケットで、箱入りか、袋入りか、そのパッケージを買ってきて、この「伝統料理」を作るのが当たり前なのだ、   「モロッコ流謫」/「ひと皿の記憶・食神、世界をめぐる」四方田犬彦(ちくま文庫) 「見知らぬ土地」、への「エキゾチズム」の「ヴェイル」を、一つ一つ丹念に引きはがしていく作業のような、・・・、あるいは、「客観的」な「観察」というのは、対象をいくぶん「見下して」いるときにこそ可能なのかも、というちょっと落ち着かない結論、・・・、読んで少しも「愉快」でない「文学」を、「読む」ということは?、もちろん、ピエール・ロティ、のことを言っている ・・・ もう一つ、ついでだから、イネ科植物談義、の一環として、思い出したから、書いておくが、中尾佐助氏の書物を読んだのと同じころだったと思う、佐々木高明「照葉樹林文化とは何か」だったか、石毛直道「麺の文化史」だったか、・・・、洋の東西を問わず、「主食staple」を構成しているデンプン源は、いくつかの芋類を除けば、ほとんどが、イネ科植物の果実、穀類、なのだが、その食し方には、大きく分けて二つ、「粉食/粒食」がありうる、数々のイネ科植物の種子の中で、とりわけ、奇跡的なほどに巨大なのが、トウモロコシとイネなのであって、これらは、「粒」のままで、蒸したり、ゆでたり、焼いたりすることで、いわば、そのまま食べられるのに対し、コムギや、「雑穀」に属する各種イネ科植物の種子は、きわめて小さいため、「製粉」という過程を経て、一度引いて粉にしたものを、ついて固めたり、こねたりして食する、方がふさわしい、だから、米―粒食/小麦―粉食、というつながりが一般なのだろうが、中華料理にに用いる「米粉/ビーフン」、ヴェトナムの「フォー」、朝鮮半島の「冷麺」に使う麺もそうではなかったかな、米にも「粉食」文化がありうるのである、・・・、さらに、ほとんどすべてのイネ科植物の種子には、「    αグルコース/鎖状グルコース/βグルコース   「照葉樹林文化とは何か―東アジアの森が生み出した文明」佐々木高明(中公新書)/「麺の文化史」石毛直道(講談社学術文庫) ・・・ 中尾佐助氏の書物にも、それから、石毛直道氏のものにもしばしば登場する、「アルファ米」、「アルファ化されたデンプン」といった表現、元・「化学の先生」は、不覚にも、知らなかった、・・・、 アミロースとアミロペクチンが水素結合によって規則的に並んだミセル構造(異なる分子が層状に分布している構造)をとっている状態が、「βデンプン」、この状態では、分子の間に水分子が入り込めず、消化酵素も作用できない、ここに水分を加え、加熱することによって、分子配列の規則性が壊れ、水分子が入り込み、膨潤する、こうして糊状になったデンプンが、「αデンプン」、この過程を、「アルファ化/糊化」と呼ぶ、・・・、放置すると放熱のために再び「ベータ化」するが、この過程が生ずる前に、何らかの形で乾燥処理を施したものを、米の場合、「アルファ化米」と呼ぶ、古くは、「 から衣きつゝなれにしつましあれははる〱きぬるたひをしそ思 とよめりけれはみな人かれいひのうへになみたおとしてほとひにけり ・・・ しろきとりのはしとあしとあかきしきのおほきさなるみつのうへにあそひつゝいをゝくふ京にはみえぬとりなれは人々みしらすわたしもりにとひけれはこれなむ宮ことりといふをきゝて 名にしおはゝいさ事とはん宮こ鳥わかおもふ人はありやなしやと とよめりけれは舟こそりてなきにけり 「伊勢物語/第九段」 ここで言及されている「足と嘴が赤く、鴫ぐらいの大きさの鳥」は、ミヤコドリ科ミヤコドリではなく、カモメ科ユリカモメであることは、以前も、触れた、・・・、  一度だけ、当地の干潟で見たことがある、ミヤコドリ(ミヤコドリ科)  これは、ズグロカモメ(カモメ科)、ユリカモメの方は、多分、見たことがないのだが、図鑑を見る限り、これでくちばしが赤ければ、そっくりのようである ・・・ 昭和三四年の秋、私はインドのアッサム州を歩いていた。ブラマプトラ河の南岸には広大な台地状の山地がある。カーシー山地である。その南端の岡の上、世界最多雨の記録のあるチェラブンジーの町から、私は自動車で北方の州都シロンの町へと向かっていた。 「栽培植物と農耕の起源」中尾佐助(岩波新書) 中尾佐助(1916-1993)、・・・、ブラマプトラ河は、Brahmaputra River、カーシー山地は、Khasi Hills、チェラブンジーは、Cherrapunji、シロンShillongは、現在は、メガラヤ州Meghalayaの州都、アッサム州の州都は、グワハチGuwahatiであるようだ、メガラヤ州が、おそらくアッサムから分離して独立の州となったのが、1972年、とのこと、以前、アル・ジャジーラの以下の記事で、アッサム、ブラマプトラ川周辺の地図を眺めたことがあったので、ある種「親しみ」を感じたまでだ、   名指すことを反復するその身振りこそが、喪失を記録し、永久に失われてしまった場所と時間の上に、漂い続けようとするただ一つの方途なのである―われわれ外国人:インドのアッサム州で、ベンガル人である、ということ/マナシュ・フィラク・バタチャルジー2020/02/26アル・ジャジーラ 「ゴーヤー」、鰐の表皮をもったウリ科の果実、子供時代は「天罰」にも思われたその苦味、輪切りにしてマスタード・オイルでかりかりになるまで揚げたのが、今では切なく懐かしい・・・インドから日本へ、苦瓜と故郷の味/プリヤンカ・ボルプジャリ2020年8月31日アル・ジャジーラ 太平洋戦争が始まる直前の昭和一六年の夏、私はカロリン群島のポナペ島に数か月滞在していた。島民は、大戦をひかえあわただしい日本人の空気をよそに、昔とほとんど変わらない生活だった。彼らの食糧は、一年の半分はパンの木の実を食べ、あとの半分はヤムイモを食べてくらしていた。どちらも宅地のまわりにポチポチと植えられているだけだったが、それでも結構日常の食糧にこと欠かなかったのである。 「栽培植物と農耕の起源」中尾佐助(岩波新書) パンノキ(クワ科パンノキ属)英語名Breadfruit、「ヤムイモ」は、ヤマノイモ科ヤマノイモ属Dioscoreaの食用種の総称、「ながいも」、「とろろ芋」、「じねんじょ」などが含まれる、中尾氏は、この「ヤマノイモ属/ディアスコレア」の調査のために、この地に滞在したようである、・・・、もちろん当地沖縄でも、この「ヤマノイモ属/ディアスコレア」の栽培は盛んで、読谷村は、「紅芋」、こちらは、ヒルガオ科サツマイモ属サツマイモ、の一品種、の産地として知られるが、「山芋」もまた多くつくられているようで、ときどき、巨大なかたまりが、農協スーパーの売り場に並んでいたりする、以前まだ仕事があったころ、その地を通りかかることがあって、あちこちに「やまんむすーぶ」なる看板が出ていたので、何だろう?と疑問だったが、どうやら「山芋・勝負」のことらしく、農家の人たちが、掘り出したいもの、巨大さ等を競う、品評会のようなもののようであった、・・・、ちなみに世界で食されている、主要な「芋」類は、 ナス科ジャガイモ、 ヒルガオ科サツマイモ サトイモ科サトイモ、「タロ」、「タロイモ」 ヤマノイモ科ヤマノイモ、「ヤム」、「ヤムイモ」 トウダイグサ科キャッサバ、デンプン粒を加工したものが「タピオカ」 ・・・ ポナペ島は、Pohnpei、カロリン諸島は、Caroline Islands、   ・・・ しかし今世紀に入るとともに、この事情は変わりはじめた。世界各地の多数の植物学者、農学者の活動は、いろいろな栽培植物の野生の原種の発見をはじめた。とくにソ連のバビロフは、レーニンから直接あたえられた全ソ連農業指導者としての任務上、あらゆる栽培植物のすべての品種、遺伝子を集める事業を開始した。・・・ ・・・ このように地球上のの大人種別ごとに独立した農耕があることは、ソ連でもバビロフ学派の学説が再び活動できるようになると主張されだした。キュプツォフはネグロイド、オーストラオイド、アメリカノイド、モンゴロイド、ユーロピードの五型があるとした。・・・ 「栽培植物と農耕の起源」中尾佐助(岩波新書) ニコライ・ヴァヴィロフNikolai Ivanovich Vavilov(1887-1943)、モスクワ生まれ、1913から1914年、ヨーロッパに滞在、ウィリアム・ベイトソン、(グレゴリー・ベイトソンの父、遺伝学者)と親交、1917~1920年、サラトフ大学University of Saratov教授、1924~1935年、レニングラード(現サンクト・ペテルスブルグ)の「全ソ同盟レーニン農業科学大学Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences」、この時期、栽培植物の原種探索の探検旅行を何度か組織している、ここに、ウクライナ、ポルタヴァ生まれの若き生物学者、トロフィム・ルイセンコTrofim Lysenko(1898-1976)が現れる、当初、ヴァヴィロフは彼を支援したが、ルイセンコが、メンデル遺伝を否定する学説を信奉していることから、農業政策に大きな損害を与えることを懸念、公然と批判するに至った、スターリンは、ルイセンコ理論を称揚、その確執から、ヴァヴィロフは、1940年、ウクライナへの調査旅行の際に逮捕、翌年死刑宣告、さらに翌年禁錮二十年に減刑、1943年に、獄中で死亡、スターリン死後の1955年、名誉回復、「ヴァヴィロフ栽培植物研究所Vavilov Institute of Plant Industry」は、現在も存続しているようであるが、「キュプツォフ」という学者の名まえは発見できなかった、・・・、サラトフSaratov、は、カザンKazan、サマラSamara、ヴォルゴグラードVolgograd、と、順に、ヴォルガ川Volga Riverをカスピ海Caspian Seaに向かって下っていく、サマラとヴォルゴグラードの中間点にある、  ・・・ 「中東」地域、カイロもバグダッドも、上の図に見るように、「地中海農耕文化複合」の発生地たる「肥沃三日月地帯」の一角であった、つまり、「コムギ」、「オオムギ」の「原産地」だったのだね、・・・、中尾佐助によれば、栽培されている「穀類」はことごとく「一年生」植物だが、サバンナ地帯の野生の「禾本科」、すなわちイネ科、のほとんどは「多年性」なのだという、・・・、 ところが、世界の中には野生の禾本科植物が大部分一年生であるという場所がある。それは地中海周辺の地中海気候と呼ばれる地帯である。地中海気候というのは、冬に雨が多くて寒くなく、夏は乾燥した高温の気候である。ムギ類はすべてこうした気候にもっともよく適合した性質のものである。ムギは秋になって種から発芽し、冬のあいだは適当な湿度にめぐまれて根を張り、春になって温度が上るにつれて急速に成長、出穂する。穂が成熟する頃には温度は高く、乾燥した空気のもとで麦秋の畑となる。・・・ 地中海農耕文化を作りあげた作物の特色としては、一年生ということのほか、温帯では冬作物であることだ。コムギ、オームギ、ライムギ、エンバクなど、日本のような温帯では冬作物だ。この点はサバンナ農耕文化の雑穀、イネなどが全部日本で夏作物であることと顕著に対立する。・・・この冬作という性質は、冬の低温と春の長日が開花に有利に作用するという性質を持っていることを示し、サバンナ農耕文化の作物は高温と、短日が開花に有利に作用するのと反対である。 「栽培植物と農耕の起源」中尾佐助(岩波新書) そのような地中海沿岸を原産地とする植物が、ロシアやウクライナのような高緯度地帯に「伝播」するには、長い長い時間をかけた、数多の「突然変異」、「品種改良」を経る必要があったのだろう、・・・、今や「原産地」が、後代に「伝播」した地域からの、「輸入」に依存している、という事実から、何か、「教訓」めいたものを引き出したり、「皮肉」を並べてみたりしたいわけではない、・・・、「サトウキビ・プランテーション」が、「世界」の様相を塗り替えてしまったように、ここにもまた、イネ科植物が関与していることに、ただただ、驚嘆するばかりだ、・・・、「何か」が、かつて存在していたか・も・知・れ・な・い・「調和」を破壊してしまった、「何か」、「資本主義」?それを指摘することの重要性は、以前として否定できないけれども、もはや、それだけで「自慢」出来る段階では、とっくに、ない、ようだからね、いや、そんな段階、そもそも初めからなかったんだけど、・・・、これもだいぶ前の記事だが、同じく「肥沃三日月地帯」の一角、ヨルダンで、休耕地を利用して、伝統的な方法でコムギ栽培を復活させようという「草の根」運動を伝えるものがあったことを思い出した、また、訳出してみよう、・・・、 barakeh/恩恵、水溜りبركة zikra/思い出、記憶ذكرى ・・・乾燥パスタは、デューラムコムギの粉であるセモリナを使用する、デューラムコムギをマカロニコムギともいう。乾燥パスタのマカロニに使用されるからだ。このコムギは普通のコムギにくらべたら、いちじるしく硬質で、グルテンの含有量がたかい。パンつくりや、ケーキつくりには適さず、もっぱらパスタ原料専用である。・・・ 「麺の文化史」石毛直道(講談社学術文庫) 「グルテン/麩質」、穀物の胚乳に含まれていたタンパク質、グルテニン、グリアジンが、水を吸収することで、分子間、あるいは分子内に、「ジ・スルフィド結合-S=S-」を形成することで、網目状につながったもの。 「見知らぬ土地」、への「エキゾチズム」の「ヴェイル」を、一つ一つ丹念に引きはがしていく作業のような、・・・、あるいは、「客観的」な「観察」というのは、対象をいくぶん「見下して」いるときにこそ可能なのかも、というちょっと落ち着かない結論、・・・、読んで少しも「愉快」でない「文学」を、「読む」ということは?、もちろん、ピエール・ロティ、のことを言っている 全粒粉:表皮(ブラン)、胚芽、胚乳、すべてを粉にしたもの 強力粉、中力粉、薄力粉:表皮(ブラン)、胚芽を除去して製粉したもので、タンパク質(グリアジン、グルテニン)含有量の多い順に、このように呼ばれる ここで言及されている「white flour」は「bleached flour」とも呼ばれ、おそらく、表皮(ブラン)、胚芽、を除去した上、漂白成分を付加したもののようである  肥沃三日月地帯  West Bank  Amman wikipedia英語版Sri Lankaによれば、スリランカの民族構成は、 シンハリ人74.9% Sinhalese スリランカ・タミル人11.2% Sri Lankan Tamils スリランカ・ムーア人9.2% Sri Lankan Moors(アラブ系商人の子孫、と言われる) インド系タミル人4.2% Indian Tamils その他0.5% Others (incl. Burghers, Malays, Veddas, Chinese, Indians) (この中には、ポルトガル系オランダ系イギリス系などヨーロッパ人植民者の子孫から成るバーガー人、マレイ系、シンハリ系の言語を話す先住民であるヴェッダ人、中国系、インド系、が含まれる) 同じく、宗教構成は、 仏教(憲法上の保証が与えられている)70.2% Buddhism (official) ヒンドゥー教12.6% Hinduism イスラム教9.7% Islam キリスト教7.4% Christianity その他、および無宗教0.1% Other/None 言語構成としては、シンハリ語Sinhala(インド―ヨーロッパ語族Indo-Europeanインド―イラン語派Indo-Iranian)、タミル語Tamil(ドラヴィダ諸語Dravidian)、および英語、またバーガー人の間では、ポルトガル・クレオールが、マレイ人の間では、クレオール・マライ語が話される ・・・ 仏教暦、カンボジア、ラオス、ミャンマー、スリランカおよびタイ、また、マレーシア、シンガポール、ヴェトナムに居住する中国系住民の間で用いられている太陽太陰暦、これらは、共通の起源を持っているとはいえ、太陽暦と太陰暦の調整のための手法などにおいて、相互に重要な差異があると言われる、・・・、これらは、いずれも古い時代のヒンドゥー暦に由来するものの、同暦が、その太陽暦側の参照基準として、黄道上の春分点から春分点までの周期「太陽年solar year」365.242189 日、ではなく、天球上のある恒星との関係を基準とする「恒星年sidereal year」365.25636302日、これは地球の太陽に対する公転周期に等しい、を採用している(この差異は、地球が他の惑星から受ける摂動に由来するらしい)のに対し、東南アジアの仏教暦では、それぞれの「メトニック・サイクル/メトン周期」(太陰暦上の一年、「朔望月」の12倍と、「太陽年」との差異約11日を吸収すべく、「19年に7回」の「閏月」を挿入、などの手法)を採用しているので、これは、「恒星年」とは整合性がないため、年々誤差が蓄積していく、と言われている、・・・、この暦は、主に、「上座部仏教Theravada」の祝祭に用いられる、・・・、「新年」の決定は、もっぱら「太陽年」により、太陽が黄道上の「白羊宮Aries」に入った日とし、これは例年、グレゴリオ暦上の、四月中旬にあたる、・・・、  上座部仏教Theravada、大乗仏教Mahayana、密教Vajrayana(Newari/Azhaliism)、 インド仏教復興運動(Dalit BUddhism)等分布図  二十四節気と黄道十二宮、「白羊宮」は、大まかに、「二十四節気」の、「清明」、「穀雨」に当たるであろう 「メトニック・サイクル」、「19」と「7」という二つの「素数」の、ほぼ魔術的な(笑)組み合わせについて、再論、と、ミャンマーからのニュース

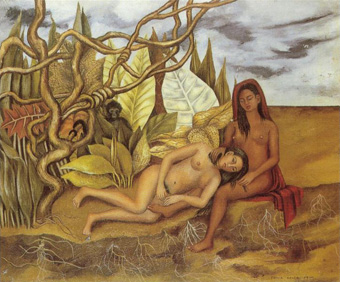

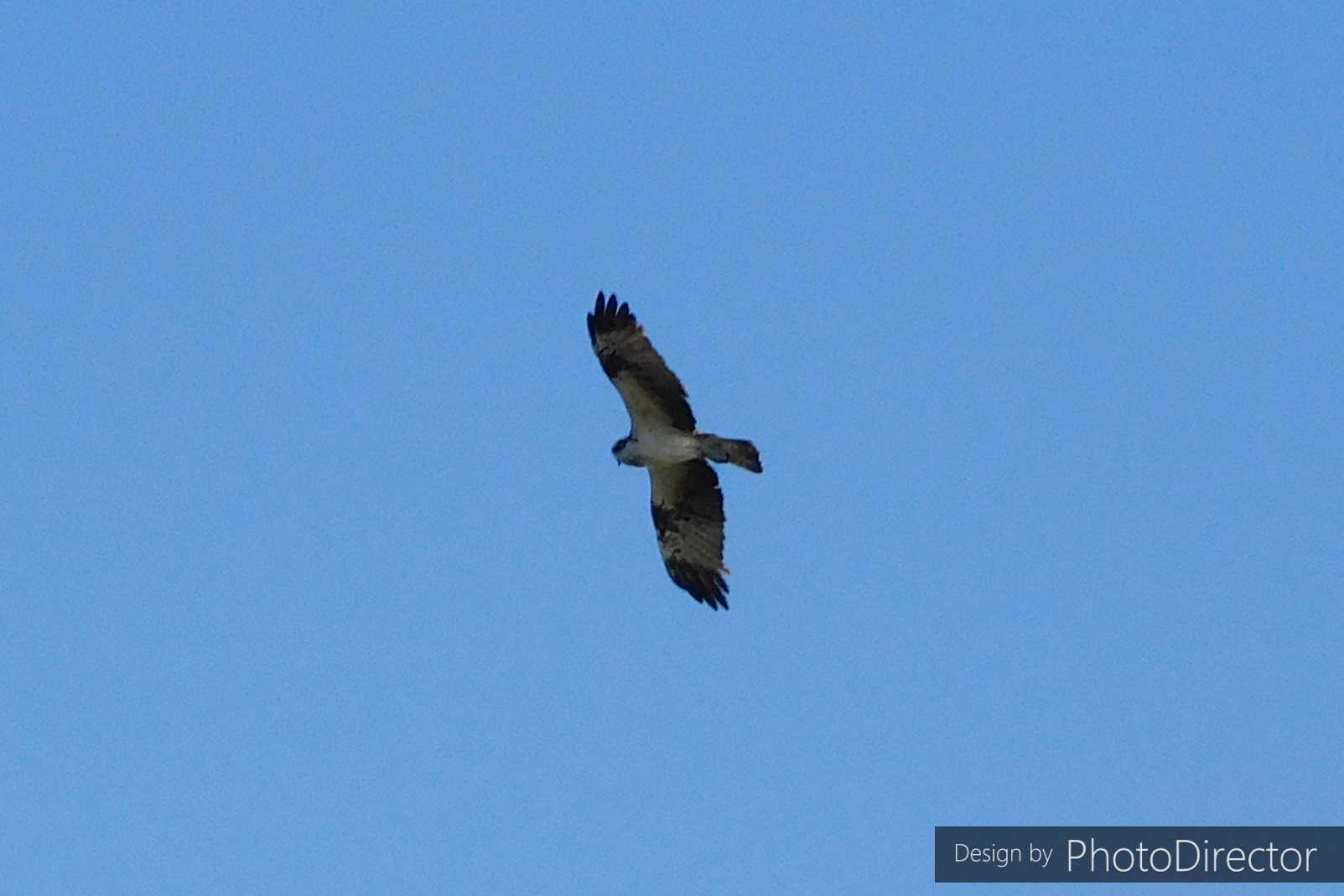

「インセイン監獄」は、市北西部のインセイン区にある  ヤンゴン市街図 wikipedia英語版「Burmese name」、によれば、「Duwaドゥワ」は、カチン人Kachinの有力者に付される敬称  「アッパー・イーストサイド」は、セントラル・パーク東側、59丁目から96丁目の間、サザビーは、71丁目と72丁目の間、イースト・リバー河岸に近いところにある   「ディエゴと私Diego y yo(1949)」/「森の中の二つの裸体Two Nudes in a Forest(1939)」 ・・・ 私事を語ると、あれはまだ、「バブル=ポスト・モダン=ニュー・アカデミズム」時代の終焉期ぐらいだったろうな、絵の素養などかけらもないのに、「美術館めぐり」の格好をつけてみせるくらいの小金があったんだね、沖縄に来る時に全部売り払ってしまって、でも、ほかの書籍よりずいぶん高値がついたのでうれしかったが、展覧会のカタログもたくさん書棚に並べていたものだ、・・・、岡崎の近代美術館だったかな、「フリーダ・カーロ展」にも出かけた、上にも書かれているが、たしかに、眉毛濃い、くらいの印象しかなかっただろうに、それでも、ほかの数多の展覧会よりは、記憶に残っている気もする、・・・、がぜん、気がかりになり始めたのは、沖縄に来てから、もちろん「病気」になってから(笑)、高杉一郎「私のスターリン体験」(岩波現代文庫)の中に、アメリカのプラグマティズムの哲学者、ジョン・デューイが主催した、「トロツキー調査委員会」についての、長い長い記述を読んだ時以来だ、その、スターリンによる欠席裁判に対抗する、「プロ・ボーノ」、自発的な真相究明のための「裁判」は、メキシコ・シティーの、フリーダ・カーロのアトリエ、「青の家La Casa Azul」、で行われた、ともにメキシコ共産党員であった、ディエゴ・リヴェラと、フリーダ・カーロが、スターリン派の指導部と決裂して除名され、ディエゴはどうかはっきりしないが、フリーダの方は、「第四インターナショナル」の党員にもなっている、彼らが、カルデナス大統領、もちろん、共産主義者ではないが、「メキシコ革命」の闘士だ、に嘆願して、ノルウェイの隠れ家にも、スターリン派の刺客が迫って、苦境にあったトロツキーの受け入れを求めたのだ、・・・、 四か国語の「福音書」、「ドレフュス事件」への言及、それから、話は前後するが、フリーダ・カーロ、アンドレ・ブルトン、・・・、トロツキー「わが生涯」を読む、続編 それから、もう一つ、川上弘美「七夜物語」(朝日文庫)、主人公の少女、母と離婚してしまったから時々しか会えない父が画家で、その父が飼っていた猫の名まえが、「フリーダ」、なのだ!これもどこかに書いたはずだが、忘れてしまった。 M-19/4月19日運動(19th of April Movement/Movimiento 19 de Abril アレクサンダー・フォン・フンボルトAlexander von Humboldt(1769-1859)、ドイツ人博物学者、南米の固有種であるフンボルト・ペンギンは、この人物に由来する命名だが、ベネズエラなど南米各地を、踏査している、・・・、ガルシア・マルケスGarcía Márquez(1928-2014)の「迷宮の将軍El general en su laberinto(1989)」は、コロンビアを含むラテン・アメリカ各国の独立英雄、シモン・ボリバルSimón Bolívar(1783-1830)の生涯を描いた小説だが、ボリバルのヨーロッパ滞在中であったか、あるいは、フンボルトの南米調査の途上であったか、フンボルトと交流があったような記述があった記憶がある、 シモン・ボリバル、フンボルト博士とランタナ  「迷宮の将軍」ガルシア・マルケス(新潮・現代世界の文学) 下の方で、サイモン&ガーファンクル「四月になれば彼女はApril Come She Will」を引用したが、ここに「4月19日運動」も出てきたことだし、「スペイン語」、「フランス語」、「英語」の順で、月名を掲げておこう 一月enero/janvier/January 二月febrero/février/February 三月marzo/mars/March 四月abril/avril/April 五月mayo/mai/May 六月junio/juin/June 七月julio/juillet/July 八月agosto/août/August 九月septiembre/septembre/September 十月octubre/octobre/October 十一月noviembre/novembre/November 十二月diciembre/décembre/December  アララト山Mount Ararat、旧約聖書「創世記」、「ノアの箱舟」の到着地点に比定されている山、アルメニア―トルコ国境付近にある、・・・、 8-4 箱舟は七月十七日にアララテの山にとどまった。 創世記 8-4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. Genesis この直後、ノアが鳩を放ち、一度目は、水がまだ引いてなくて、着地することができず、すぐに戻ってきた、二度目は、オリーブの枝を咥えて帰還、三度目は、帰ってこなかった、という挿話が続く、 8-10 それから七日待って再びはとを箱舟から放った。 8-11 はとは夕方になって彼のもとに帰ってきた。見ると、そのくちばしには、オリブの若葉があった。ノアは地から水がひいたのを知った。 8-12 さらに七日待ってまた、はとを放ったところ、もはや彼のもとには帰ってこなかった。 創世記 8-10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark; 8-11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth. 8-12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more. Genesis 「olive branch」という英語の慣用句は、「平和」の象徴的表現だし、国連の旗にも「オリーブの枝」がデザイン化されている、長い歴史を持つ煙草の銘柄「ピース」、のデザインもご覧のように、鳩が、オリーブの「枝」を咥えているから、ずっとそうなんだと思ってきたが、ここでは、鳩の口、嘴の間にあったのは、オリーブの「葉」だったのだね、・・・、ちなみに、中勘助「鳥の物語・鳩の話」、では、この「オリーブ」にあたる植物が、「  ・・・ 私事を語るが、プーチンが最初に大統領となったのが2000年、とあったので、ふと気がかりなことがあって調べてみると、同年の5月、ボリス・イェリツィンの後継者として、就任しているようだ、・・・、「沖縄サミット」は、同年7月~8月、1997年の名護市民投票にもかかわらず、「辺野古新基地」、当時は、「海上ヘリポート計画」と呼ばれていた、受け入れの「見返り」としての「経済振興」の一環だったのだろうが、全国何十もの都道府県から機動隊員が動員され、島のリゾート・ホテルの多くが、その宿舎に割り当てられるなど、むしろ、観光産業への打撃しか残らなかったともいわれるが、眼前の「辺野古」問題を含む、「米軍基地」の現状に、世界的な注目を集めるべき、絶好の機会でもあり得たから、その年「移住」してきたばかりの私も、まさに身の丈に沿わぬことなのだが、いっぱしの「平和運動家」のような顔をして、奔走した、・・・、今でもはっきり覚えているのは、名護市と恩納村の境目あたり、「かりゆし・ビーチ・リゾート」のちょうど前の国道58号線、道路沿いに、数十メートル間隔で立っている警察官が、呼子を鳴らし、メガホンを通して、「ただいま、ロシアの代表の車両が通行します、歩道におられる方は、全員、その場に立ち止まってください」と命じたのだ、「歩道を『歩く』ことが、禁止される」という、事態の異常性に、気付く余裕も与えられないほど、その異常な命令は、平然と、発せられた、私たちは、ああ、「はじめの一歩」というかくれんぼみたいなゲームがあったでしょ、あれみたいに、その場で固着して、まさに、身動きすることすらやめた、パトカーや白バイに先導されて、その大型車が通過するまで数分ばかりだっただろうか、私は、おもに海岸の方を眺めていたかも知れない、そこは、海上保安庁のおそらく数十隻の船舶によって、文字通り「封鎖」されていた、・・・、そういう状況で、身動きしただけで、機関銃の一斉射撃を受けかねないような場所が、「世界」には多々あることを知っているから、その「平和」を、「感謝」するにやぶさかではないけれども、「ほかの場所では、決してあり得ないような『異常』な命令が、『平然』と執行されてしまうのは、そこが、『周縁』であり『第三世界』であり、そこの人たちが『二級市民』とみなされているからなんだ」という、事実に対する想像力を、持つことのできる最初のきっかけだったかも知れなかった、・・・、その方向に本当に目をやったのかどうかは覚えていないのだが、大型の黒塗りの車の、防弾ガラス越しに、でも、私は、「その人」、つまり、ウラジミール・プーチン氏を、「見た」ことがあることになるのだろう、車が走り去る瞬間、沿道の誰かが、「セイヴ・オキナワSave Okinawa!」と、叫んだのを、覚えている。 南の島だより 「オールタナティブ・サミット・インサイダー・レポート」2000年7月   これも、ウクライナでの戦争の話題からなのだが、「イースター停戦」の提案が、うまくいくか否か、という記事があって、どうやら、「東方正教会」の今年のイースターは、カトリック、プロテスタント等「西方教会」の「グレゴリオ暦」4月17日より、ちょうど一週間遅れた、同じく「グレゴリオ暦」4月24日になるらしいことがわかった、・・・、東方教会は、その諸祭礼の日付の決定においては、「ユリウス暦」を採用しているらしいので、この一週間の差がそれで説明できるのか?やはり、気がかりになってしまった、そもそも、奇しくも、下で触れることになる、ブレヒト「ガリレオの生涯」にも登場する、カトリック、イエズス派の神父、クリストファー・クラヴィウスChristopher Clavius、などが、「グレゴリオ暦」への改暦を推進した動機は、この「イースター」の決定に際して参照基準とされるべき、「春分」、325年「ニケーア公会議」では「3月21日」と決定されていたのだが、すでにこの時代、16世紀末、天文学上の「春分」と、十日ほどの差が出来てしまっていることにあったらしい、・・・、トロツキー「ロシア革命史」の冒頭には、ちゃんと説明があって、ロシア帝国は、「ユリウス暦」を採用していて、もちろん、ボルシェビキ政権は、これを「グレゴリオ暦」に改暦した、従って、1917年の、二つの革命「二月革命」、「十月革命」の名称は、「ユリウス暦」上の日付によるもの、「グレゴリオ暦」では、それぞれ「三月革命」、「十一月革命」になる、なぜなら、両暦の間には、「13日」のずれがあるからだ、と、・・・、それぞれの「グレゴリオ暦」表記による開始日、を、以下の「国立天文台」のcgiプログラムで「ユリウス暦」に直してみると、 二月革命February Revolution/8 March 1917(グレゴリオ暦)/23 February 1917(ユリウス暦) 十月革命October Revolution/7 November 1917(グレゴリオ暦)/25 October 1917(ユリウス暦) もう一度復習しておくと、平均太陽年365.242189日を、 「ユリウス暦」では、 i)暦年が「4の倍数」であるとき「閏年」として「2月29日」を付加、という方法で、 365+1/4=365.25 と近似、したのに対し、 「グレゴリオ暦」では、これに加えて、 ii)暦年が「4の倍数」であっても、「100の倍数」でもあるときは、「閏年」とせず、 365.25+1/4-1/100=365.24 iii)さらに、「100の倍数」であっても「400の倍数」でもあるときは、ふたたび「閏年」とする、 365.25+1/4-1/100+1/400=365.2425 として、飛躍的に精度を高めたのである、両者の差は、 1/100-1/400=3/400 であるから、確かに、四百年を経れば、3日ずれてくる、・・・、上記クラヴィウスらによる「グレゴリオ暦」への改暦は、1582年、その時点での「ずれ」が「10日」だったようで、それから、ロシア革命まで、335年、なるほど、「ずれ」はさらに蓄積して、「13日」となったのだ、・・・、下の、やはり国立天文台の「イースター」の記事を見ると、キリスト教会が、「過ぎ越し」の決定にあたって、「ユダヤ暦」への参照を嫌ったのではないか、という憶測は当たっていたらしいことがわかった、同時に、一つ変更しなければならないのが、「教会暦」上の「満月」Ecclesiastical full moon、は、天文学上の「望」とは異なって、月齢14の月を言うのだそうだ、そしてこの違いは、「新月」を、目視しうる細い月、月齢1の月としたことによる、というのだから、なるほど、これは、「イスラム歴」の月の始まりが、一日ずれるのと同じ事情なのだろう、ということもわかった、従って、今年の「過ぎ越し」は、旧暦三月十四日、「グレゴリオ暦」4月14日、だったことになる、・・・、で、またしても竜頭蛇尾であるが、結論から言えば、「東方正教会」の「イースター」が、今年の場合、一週間遅れになった根拠を、見つけることはできなかった、下の表に、「ユリウス暦」を書き加えておいたが、仮に、その「ニケーア公会議」のルールを形式的に順守して、「ユリウス暦」上の「3月21日」、これは「グレゴリオ暦」では、「4月3日」、を「春分」としたとしても、その直後の月齢14の月は、やはり同じ、「グレゴリオ暦」4月14日、のつき、となるので、ならば「イースター」も、同じにならなければならない、からだ、・・・、ちなみに、「ユリウス暦」で七曜がどうなっているのか、よくわからなかったので、ここでは、「東方正教会」の「イースター」、「グレゴリオ暦」4月24日、が、「ユリウス暦」上も、日曜日になるよう、辻褄を合わせただけである、・・・、 「国立天文台暦計算室/こよみの変換(グレゴリオ暦→ユリウス暦)」 「国立天文台暦計算室/イースター」   キエフ市街図、聖ミカエル修道院St Michael’s Monastery、はドニプロ川右岸、つまり西側  ウクライナ、地図、ホラ・プリスタンHola Prystanは、ドニプロ川河口、ㇸルソンKhersonの対岸の町、ヴォロシュスキVoloshske、は発見できず、チェルニヒフChernihivは、キエフの北北東100km、ベラルス国境付近、ボロディアンカBorodiankaはキエフ北西50km  ペンタルキーPentarchy、ローマ帝国内の5つの大司教座、ローマRome、コンスタンチノープルConstantinople、アレキサンドリアAlexandria、アンティオキアAntioch、エルサレムJerusalem、を指す名辞、ローマ以外の5つの教会の支配地域を表す図、Hierosolymaは、エスサレムを指すようである 得意そうに「私見」を披歴するような場所ではありませんが、そういえば、この紛争の当初から、「ドネツク」、や、「ドンバス」という地名に聞き覚えがあるような気がしていたのは、高校生ぐらいの頃の、地理とか、世界史の教科書での記憶だったことに気付くわけです。ドン川Don Riverは、国境を挟んだロシア側なので、「Donbas」が、「Don」流域の「basin」盆地、ではないかとの憶測はやや怪しい気もしますが、そのロシア側をも含め、一帯は、巨大な良質の炭田地帯、だから、革命後の内戦に疲弊したソヴィエト経済復興の屋台骨、「ネップ/新経済政策」以降の、工業化の「優等生」として喧伝されていたのが、私たちの教科書にまで反映していたのでしょう、・・・、もちろん、スターリンの肖像が描かれた、「カマ・トンカチ」、英語なら「Hammer and Sickle」、国際的な「共産主義者」のエンブレムを、私たちの「業界」ではそう呼んでいました、・・・、の赤旗が、振りかざされている光景には、「アナクロニズム」を通り越して、「グロテスク」との感想を持って差し支えないとは思うものの、これはもちろん、いまだに抜けきることのない、どんなに腐敗し切った愚劣なものであっても、「社会主義」と名付けられている限り、思わず、身体反応として、「弁護」しなければならない、というもちろん病的な、私自身の衝動を、差し引いておく必要がありますが、・・・、半世紀ばかりも生きてきて、ようやく、わかりかけてきたような気がするのは、いかなる「革命」であれ、つまり、「右」であろうが「左」であろうが、打倒すべき「敵」たる他者の、「プライド」、「アイデンティティー」、「存在意義/レゾン・デートル」といったものを、完膚なきまでに叩き潰すようなことを、絶対にしてはな・ら・な・い・、という「教訓」ではなかろうか、と考えています、もちろん「レーニン主義」は、それとは反対のことを、教えてくれましたけれどもね、いかに「容赦ない」かが、「革命性」のバロメーターだった、・・・、おそらく、「道義性」とかのレヴェルの問題ではないですね、・・・、一つのきっかけは、寺沢みづほ「民族強●姦と処●女膜幻想/アメリカ南部、日本近代、フォークナー」(御茶の水書房)というとんでもないタイトルの書物を読んだことかもしれない、フォークナー「八月の光」、何度読んでも、どうしても解せなかった、数多の人物が描かれている中で、ジョー・クリスマスなる「黒人」だけには、一切なんらの陰影も感じられない、「白人優越主義者」と罵倒してみても、全然焦点が合わないような不気味さだった、にもかかわらず、この作家の「黒人」へのまなざしは「限りなく優しい」などとほめそやす批評家が後を絶たず、アメリカ共産党の公然たるシンパサイザーである、しかも通常、きわめて口の悪い、リリアン・ヘルマンさえもが、この作家だけは、同じ「南部人」のよしみ、なのか、決して悪く言わない、おりしも「ブラック・ライヴス・マター」が海の向こうから聞こえてくる頃だったから、一体、この「アメリカ南部」というものは、何なのか、すっかりわからなくなっていたところだった、この本の著者も、おそらくは、英米文学専攻だったのだろうから、フォークナーが「好きで」読み始めたんだろう、でも、おそらく、私が感じたのと似た、不気味さに、いたたまれなくなったから、こんな研究を始めたんだと想像できます、・・・、図式的に言えば、「アメリカ南部」の「白人」に残存する、「黒人」に対する、どう考えても常軌を逸した「残虐性」は、「南北戦争」の、「戦後処理」の過誤に根差している、奴隷を酷使するプランテーション経営が、人道にもとることは言をまたないが、北部「アボリッショニスト/奴隷解放論者」は、それら「南部」の「白人」たちが、何世代にもわたって築いてきた、システム、つまり社会の組み立て方そのものを、完膚なきまでに、根絶やしに、してしまった、マルクス主義的に分析するならば、「アボリッショニスト」側の「動機」は、「人道」などとはほとんど無関係、プランテーション的農業が、もはや資本主義的競争力を持ちえないから、それを廃絶することにあったのでしょう、だが、「奴隷解放」という、反論の余地のない「正義」をかざされることによって、「南部人」は、単に戦争に、武力によって敗北させられたのみならず、「道徳的」にも、立ち直れないほどのダメージを受けたのでしょうね、・・・、筆者はおそらく、「精神分析批評」的な手法を採用しているんでしょう、それは、私にも、自らが「患者」であることにおいて、多少理解できます、・・・、「愛の対象」を喪失する、という「トラウマ」経験に対する人間の、対処の仕方は、互いに矛盾する二つ、i)抑鬱、ii)躁的防衛、をほとんど常に共存させている、「敵」に打ち破られてしまった者は、i)かつての「敵」の前に、過度に卑屈になる、か、ii)やはり、過度に「威丈高」になる、ただし、直接「敵」に対してそれができないときは、「弱者」を「スケープゴート」に選びつつ、・・・、そして筆者は、この、「南部」の「白人」の、まさしく「病的」な、残虐性と、パラレルなものとして、「日本人」の第二次世界大戦期の、中国、朝鮮、東南アジア諸国民に対して発揮されたそれを、並べてみせるわけです、ならば、何が浮かび上がってくるだろう、ここで「南北戦争」にあたるものは、そう、「明治維新」、「開国」なんですね、時代も、年号の下一桁くらいの誤差で一致しているし、一方当事者が、アメリカ合衆国「北部」の「アボリッショニスト」、資本主義的「白人」層であることも、とても偶然の一致とは思えない、・・・、「江戸時代」の社会は、武士が威張り散らしている、残虐で「非人道的」な社会だから、直ちに解体しなければならない、と、私たちの祖先は、教えられたのでしょう、曲がりなりにも300年存続していた社会には、それなりの根拠があったはずで、でも、それにもかかわらず、一夜にして、それは、「遅れた」、「野蛮な」、「恥ずかしい」、いち早く覆い隠してなかったことにしなければならない「過去」になったのです、・・・、そんなことをされたら、誰だって「発狂」するよ、と、「狂人」の一人としては、同情に堪えないですね、ii)「躁的防衛」、というのは、命がけの跳躍です、「トラウマ」経験によって身体は大きな打撃を受けているから、生命力は枯渇しているのに、ただ、追い詰められてしまったから、まことに「窮鼠」のごとく「敵」であれ誰であれ、咬みつくことになってしまう、人を、そんな風に追い詰めてはいけない、人を詰るにせよ、攻撃するにせよ、どこかに「逃げ道」を用意して、ゆっくりと、i)「抑鬱」、すなわち、失われたものに対する「服喪」の期間、を過ごせるようにしてあげるべきなのだ、・・・、さらにさかのぼって考えれば、ならば「アボリッショニスト」が、どうしてそんなに、威丈高に、「道義性」の名において、他者をなじることができたのか、それは、あるいは、彼ら、多くは「ピューリタン」なのでしょう、それ自体が、先住アメリカ人の土地を強奪して自らの「国」を作りあげたことに対する、「罪悪感」による強迫なんだ、と解することさえ出来るでしょう、人間ってやつは、「反省」しているから結構じゃないか、とは、決して言えない、「反省」してしまっている自分自身が腹立たしくって、だれかを巻き添えにしなければ気が済まないのだから、・・・、思えば茫洋たる思いにとらわれます、南北戦争って、戦闘が行われていた期間はせいぜい数年でしょう、明治維新の騒乱もそのくらいだ、だが、その「余波」は、世代を超えて、百年以上も残存するのです、・・・、ここ沖縄でも、「戦争トラウマ」が、世代を超えて伝わるものなのか、という議論があったと思います、自分の「病歴」に徴して言えば、それは明白なことなんですがね、「遺伝」のことを言っているのではない、ただ、私のように、母親が「鬱病」であれば、子も「鬱病」を発症する可能性が高い、というのは、何の不思議もないと思っている、子供は、一番最初に接した「大人」、すなわち母親の、身振りをコピーして生きていくしかないのだからね、・・・、もちろん「結論」とか、ましてや「提言」など、ある訳もない、ただ、何か言わなければならない、と、私自身が、また「強迫」を受けた気がしたからにすぎません、おしゃべりが過ぎたのでこの辺にします。  「民族強●姦と処●女膜幻想―日本近代、アメリカ南部、フォークナー」寺沢みずほ(御茶の水書房)  「今はもう動かない」その「大きなのっぽの古時計」は、自分が「終わった」時刻をちゃんと表示していながら、自分自身は、「終わった」ことを知らないはずではないか?などと埒もないことを、・・・。    シロガシラ(ヒヨドリ科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス   シマヤマヒハツ(トウダイグサ科)  ハマササゲ(マメ科)  セイタカシギ(セイタカシギ科)、ダイゼン(チドリ科)  ダイゼン(チドリ科)  ダイサギ(サギ科)、ダイゼン(チドリ科)   ダイゼン(チドリ科)  ミサゴ(タカ科)    ダイゼン(チドリ科)  アオアシシギ(シギ科)  ダイゼン(チドリ科)  シロチドリ(チドリ科)  ヒバリシギ(シギ科)、ダイゼン(チドリ科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科) この日は、旧暦三月十二日、満月の「大潮」に入る直前だから、干潮が午前10時あたり、ならば、こうして海岸に着いた頃は、光の加減からうかがわれるように、もう夕方近くだから、満潮が近づいている頃だったはずだ、この海岸は、広々と、「裾礁」が広がっているので、よほどの高潮でない限り、すべてが海水に覆われてしまうことはない、だから、あちこちに残った岩の上で、水鳥たちは、もう彼らの長い脚をもってしても立てないかもしれないから、餌探しの仕事は終えて、休んでいるのである、おそらく、・・・、というのは、はじめは、あまり生き物の気配がしなかった、老眼だから、双眼鏡を使っても、そんなによく見えているわけでもない、何より、この、シギ・チドリ類の、「保護色」は、本当に見事なもので、動いてくれない限り、決して発見できないのだ、それでも、時間がたてば目も少しは慣れてくるし、相手も時々は、「寝返りを打つ」、というわけでもなかろうが、身体を動かしてくれるから、それに気づくこともある、そうして、何とも驚くべきほどの密度で、集団が、「隠れている」ことを、ようやく発見する、ということになる、もっぱら、この、少し大きめのチドリ類、・・・、何度も言ったが、この派手な衣装の、ここにも、あまり鮮明ではないが、いくつか写っているであろう、オスの夏羽は、下面が真っ黒になって、それに白い縁取りが付く、これに該当しそうなのは、二種あって、一つは、その名もムナグロ、もう一つは、ダイゼン、後者は、「大膳」、何か、古代の宮廷の台所関係の役職名であるらしく、おそらくその服装からの連想だと思われるが、で、この二種、図鑑でもからなず隣接したページに掲載されているが、実のところ、区別がつかない、「ムナグロの方が、やや大きい」などと書かれていても、当然にも、二種が同じ場所に同居して、しかも偶然にも並んで写真にでも写ってくれない限り、その情報は、全然役に立たないではないか、だから、もう、何年も前から、これらを正しく識別することは諦めたことにして、ただ、どうも、ムナグロの方が、沼、川べり、水田、などを好み、ダイゼンの方は、もっぱら海岸にいることが多い、という事情が記述からうかがわれ、そういえば、柳田国男が、「河童」の「鳴き声」と古くから呼ばれているのは、実はムナグロなる鳥の声である、との証言がある、などと書いていたのを記憶している、「野鳥雑記」をものするほど、野鳥に詳しいはずのこの筆者にしては、どうも、あまり、ムナグロを見たことがあるようには見えない筆致であった、「河童」は、もちろん「河」の生き物であろう(笑)?ならば、やはり、ムナグロは、「淡水」を好むのだ、と、これも傍証として援用して、 1)川べり、水田で発見したものは、一律、ムナグロ、 2)海岸にいるものは、これまた、一律、ダイゼン、 という「ルール」を決めたのである(笑)、だから、もちろんここに写っている者たちも、そういう慣習に従って、ダイゼン、と断定してあるにすぎない、・・・、この鳥は、どうも、たとえばこの海岸にも、冬のあいだ、いつでもいる、ということは全然なく、秋と春、つまり「渡り」のシーズンに、のみ、大集団で目撃されることが多い、ということから想像するに、もっと南の方で越冬する者たちが、旅の途中でここに立ち寄るのだ、と想像される、だから、この鳥が見られた、ということは、もうそろそろ、「渡り」の季節も終わりに近づいていることを意味するから、哀愁も一層漂う、というものなのである、・・・、「もう○○を見るのも、これが最後かもしれない」、と言うとき、人は、自分の「終わり」、つまり「死」を予見して、だから「もののあはれ」を感じるのだ、と思っていたが、いや、こうして、いよいよ、「終わり」が現実の「日程にのぼってきた」(笑)段階になってようやく気付くのだが、そうではないね、「見る」主体、つまり「観測者」自体が、ほどなく失われてしまうから、もう「見る」ことが出来なくなる、と言明しているようにみえながら、実は、そんなことを言って見せる「話者」は、ちっとも、自分自身が失われる可能性を自覚していない、もちろん、「観測者」には、「観測者」自体が失われることを「観測」することはできない(笑)、という自明の理によるのだが、「失われる」こと、「死」に関して、「あはれ」、「哀愁」などと言わば気楽な感想を表明できるのは、それが、つねに「他人事」だからなのだろうな、自分自身の「死」は、あくまでも訳が分からない、想像できない、という意味で恐怖の対象だから、いつまでもいつまでも、「検閲」がかかっているのに違いない、「大きなのっぽの古時計」は、おじいさんの「死」とともに時を刻むことを止めるのだが、「今はもう動かない」その時計は、自分が「終わった」時刻をちゃんと表示していながら、自分自身は、「終わった」ことを知らないはずではないか?・・・、というような、相も変わらず、埒もないことを、考えていたのでした、・・・、ところで「埒もない」の「埒」って、何だ? 埒ラチ、ラツ、かこい 「埒が明かない」、は「物事の区切り」が付かない、という意味だろうし、「埒外」、は、「職権の範囲」などの、やはり「物事の限界」を越えているというので納得できるが、・・・、どうやら、これは、「 﨟ロウ、く(れ) 「くさかんむり」がついているから、何か植物名なのかと思ったが、これ自体がある種宛て字のようで、「冬至の後の第三の  話を戻すと、こうして、北へ向かう「渡り」の旅の途中、なんだとすると、ここは沖縄本島最南端に近い海岸だから、彼らは、まさに、300kmに渡ってしま影一つ見えない、と言われる、「絶海」、おそらく彼らの旅路での最大の「難所」を越えてきたばかりなのである、さぞかしお疲れであろう、みだりに近寄って、邪魔をしたりするのは慎もう、と、そんなわけで、ほとんど「手探り」のような状態で、シャッターをむやみと押しただけだから、あまり鮮明でないものも多いし、残念なのは、ここにご紹介した以外に、例えば、キョウジョシギ(シギ科)らしきものも一緒に休んでおられたのがぼんやり写りこんでいたりしたから、ほかにも、幾種類かのシギ類がいたのかもしれないが、それもまた良しとしよう、そう、上に述べたように(笑)、私は、まだ死なないつもりらしくて(笑)、だから、きっと来・年・も・また会えるのであるから(笑)。  こうしてみると、台湾とフィリピンの間の「バシー海峡Bashi Channel」も、台湾最南端の「恆春Hengchun」と「バタネス諸島Batanes」最北端の島「Itbayat」の間、はかなり広い「絶海」であるが、それでも目測150kmくらい、・・・、

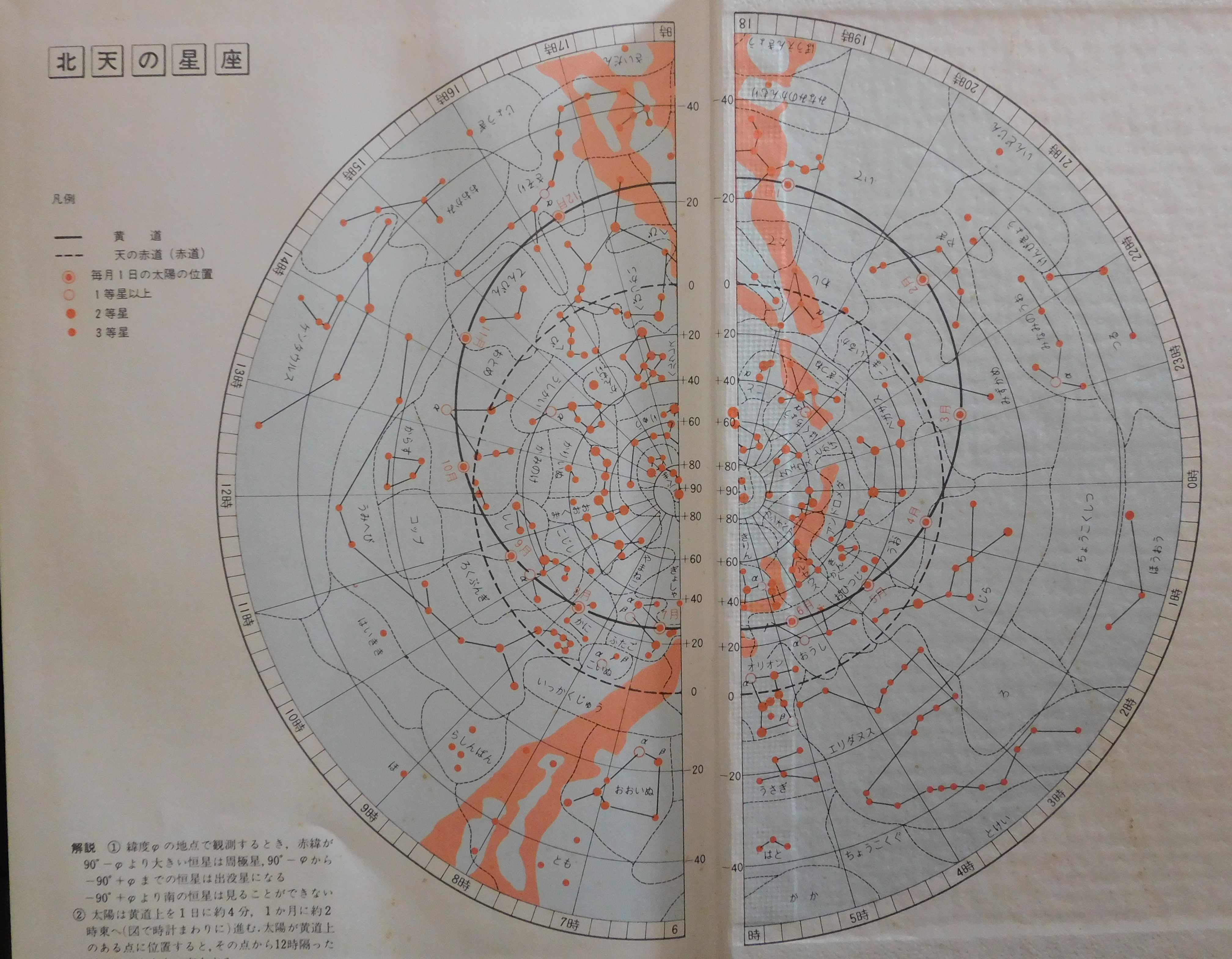

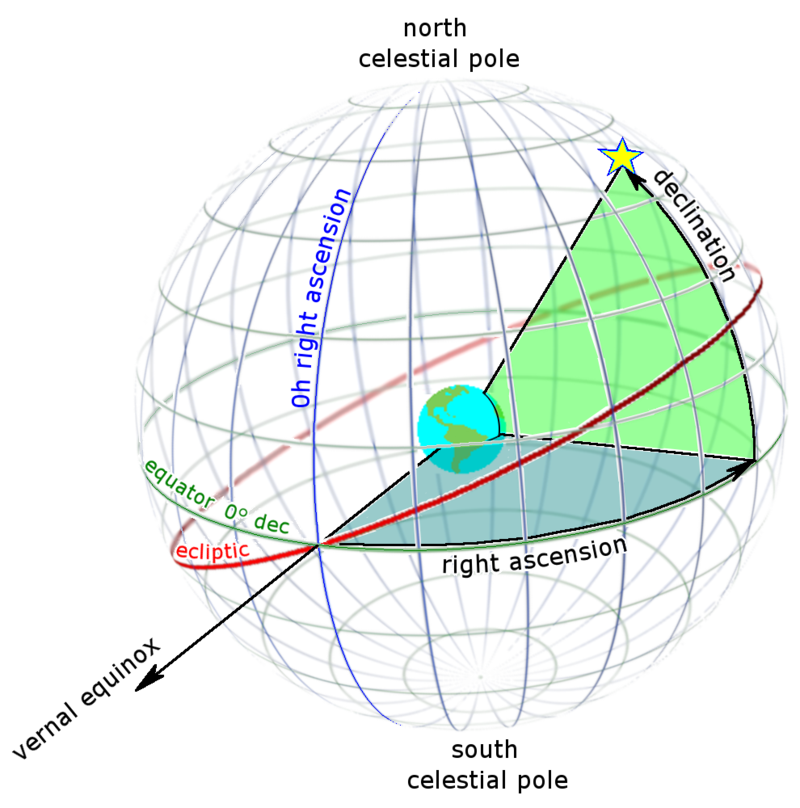

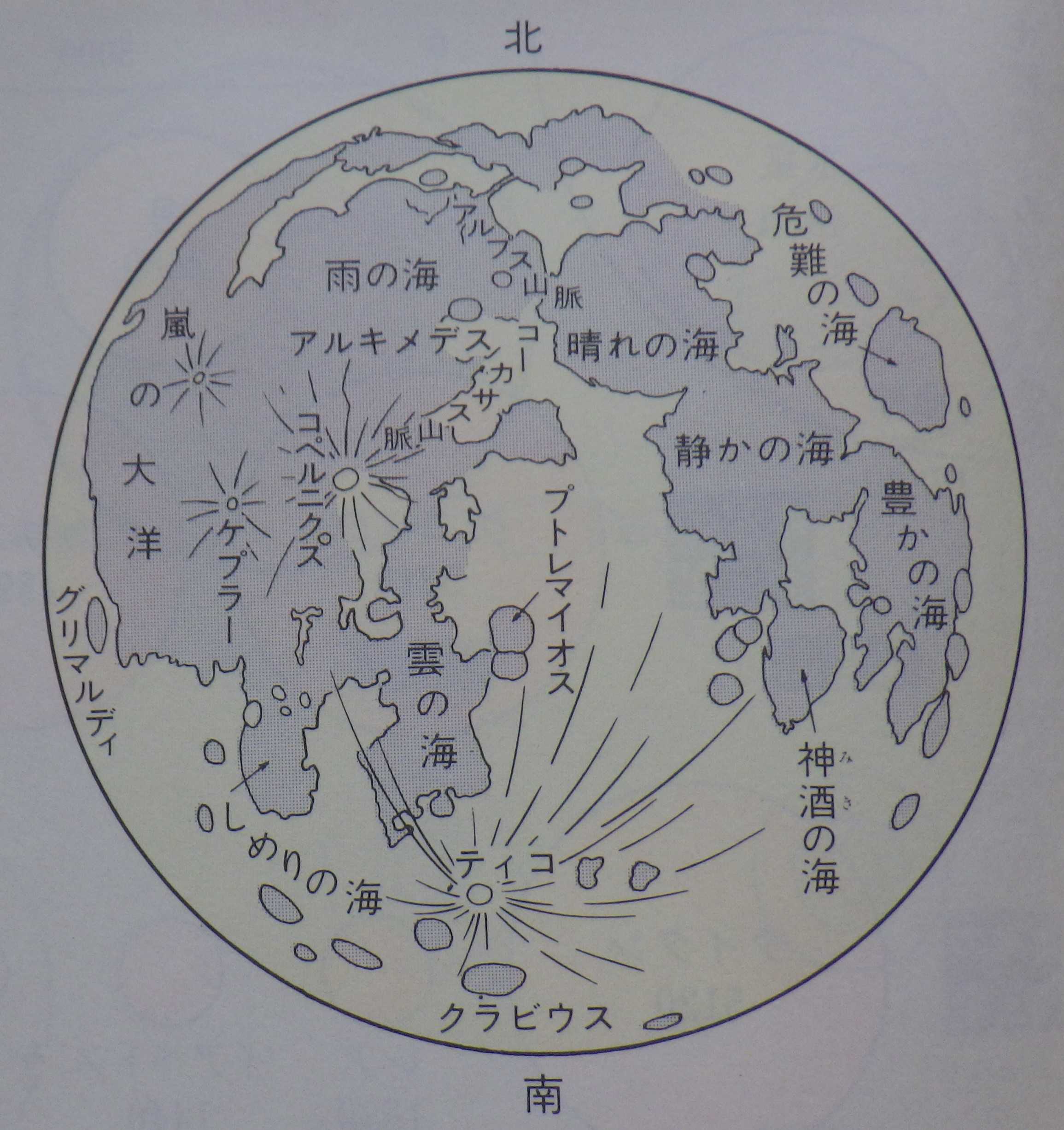

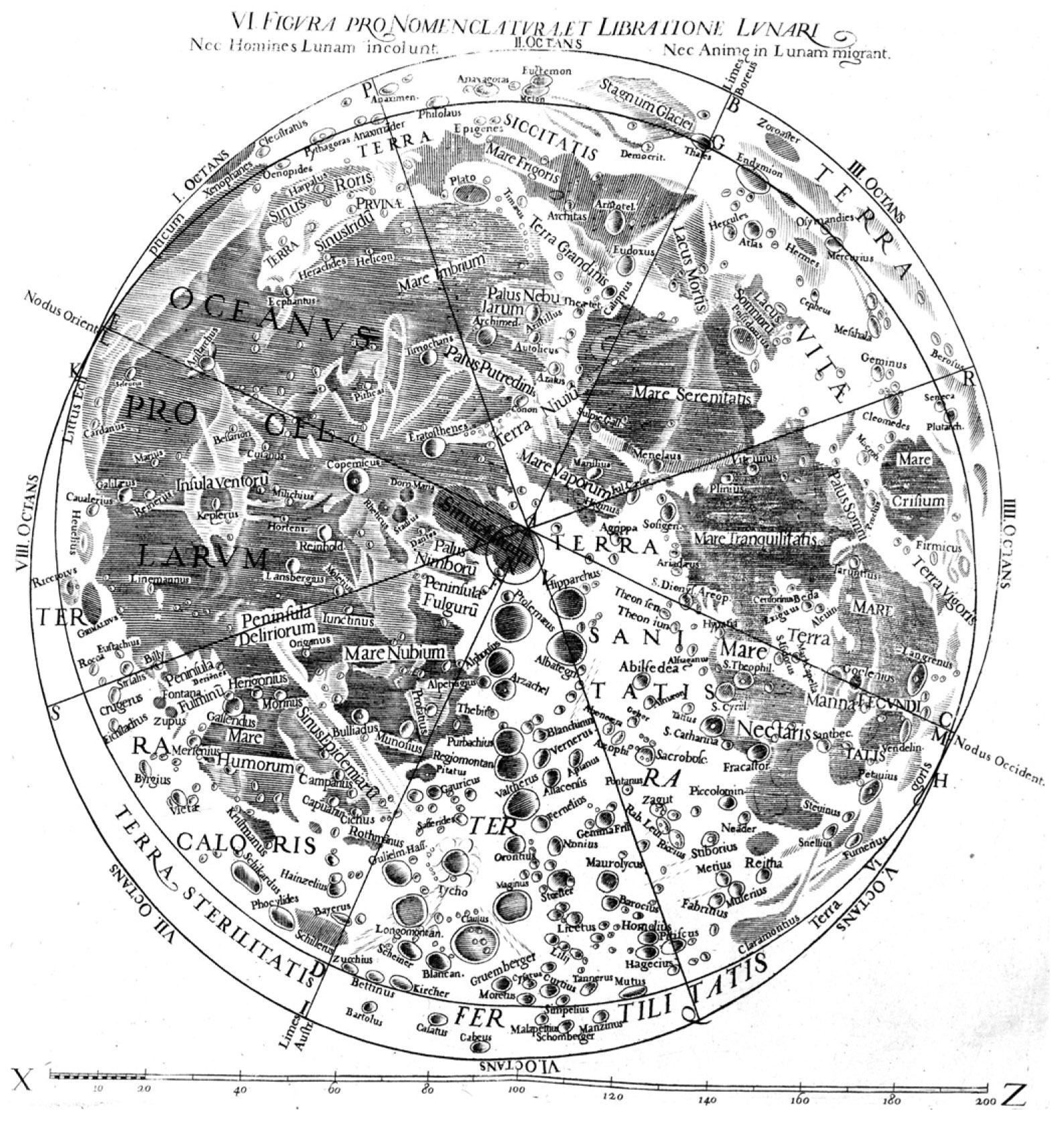

・・・この黄道を北と南へ八度ずつ即ち十六度の幅にぐるりを天球を一周させた帯を黄道帯と言います。この帯を三十度ずつに十二等分したのが黄道十二宮と呼ぶもので、太陽は一か月に一宮ずつを動いて行くと考えます。・・・ ところでこれら十二宮は、約三千年も昔、黄道にそう十二の星座に応じて設けられたもので、その当時は次ぎのように大体一致していました。春分点のある白羊宮が第一宮です。 1白羊宮(牡羊座) 2金牛宮(牡牛座) 3双女宮(双子座) 4巨蟹宮(蟹座) 5獅子宮(獅子座) 6処女宮(乙女座) 7天秤宮(天秤座) 8天蝎宮(蠍座) 9人馬宮(射手座) 10磨羯宮(山羊座) 11宝瓶宮(水瓶座) 12双魚宮(魚座) しかし、地球が太陽と月の引力のために約二万六千年に一回首振り運動をする為に、天の北極がじりじり移動し、これと共に黄道面と赤道面の切り合いが西へ西へとずれて行く結果、今では黄道十二宮と黄道十二星座とは一致しません。春分点のある白羊宮は魚座に移って太陽は春分の日にここに位置し、秋分点もそれに応ずる星座とは一つずつ食い違っています。このずれの現象を歳差と言います。  「新星座巡礼」野尻抱影(中公文庫)  「磨羯」、インドの神話に登場する怪魚Makaraの漢訳 羯カツ、えびす   北緯θの地点から「北極星」を望む仰角は、やはりθとなる 「春分」、「秋分」に太陽は、赤道の直上にあるから、そこからの光線は、無限遠点から来るものとして、地表面上の場所にかかわらず、x軸方向から照射しているとみてよい、同様に、「夏至」には、北回帰線上であるから、x軸と+23.4度をなす方向からの光線、「冬至」ならば、x軸と-23.4度をなす方向からの光線、とみることになろう すると、北緯θ地点での、南中時の太陽を望む仰角は、「春分」、「秋分」には、 π/2-θ 「夏至」では、 π/2-θ+α 「冬至」では、 π/2-θ-α ということになる、ここにαは、地球の太陽に対する公転面の法線と、地軸とのなす角度、23.4度、である  こちらは、同じく北緯θの地点から観測される「天球」をあらわしている、北極星を望む仰角がθであり、いま座標系を、北をx、西をy、天頂をzとして、観測者の立つ位置から北極星へ向かうベクトル (cosθ,0,sinθ) を法ベクトルとする平面によって、「天球」を切った「大円」が、「天の赤道」、図では赤いドット、となり、これと23.4度の角度をなす「大円」が、太陽の航跡をあらわす「黄道」、図では黄色いドット、となるのだろう、・・・、その二つの大円は、当然にも2点で交差し、そのうち西側のものを「春分点」、東側のものを「秋分点」と呼ぶらしい、実を言えば、よくわからない、こんなので恥ずかしげもなく(笑)数学や理科の「先生」をやっていたものだと、遅まきながら赤面するが、おそらく空間把握能力がなかなか乏しいのだろう、太陽の見掛け上の年周運動の軌道が「黄道」です、と言われても、全然イメージが浮かばないのだ、地球が自転してしまっているから、それを除去して、つまり、地球の位置にはあるけれども、地表から浮かんで自転の影響を受けないような架空の点に観測者を置いて、そうして一年間にわたって観測すれば、ああなるほど、太陽ってこういう風に動いてるんだ、って納得できるんだろうな、うまく想像できないのは、大変口惜しいが、能力がないので仕方がないから、言われた通りに鵜呑みにして先に進むと(笑)、太陽は、北極星の側から覗きこんで「反時計回り」に、西側、y軸プラス側、の「春分点」から、天頂付近の「夏至」の位置を過ぎ、東側、y軸マイナス側、の「秋分点」を経て、地球の裏側で「冬至」を迎え、ふたたび「春分点」に戻ってくる、図では、15度おきにドットを打ってあるから、これは、ちょうど「二十四節気」に対応することになろう、・・・、天球上の座標を、地球上のそれに擬えて、「経度」、「緯度」で表す、「天の赤道」上を、「春分点」を起点にして、北極星側から見て「反時計回り」に一周する、これが「赤経」で、「24時間制」で表示するから、「春分点」が0hまたは24h、「秋分点」が12h、となる、また、「天の赤道」を、「赤緯」0度として、「北極星」がプラス90度、「南十字星」がマイナス90度、・・・、小学生の頃、学習雑誌の付録か何かで、「星座早見盤」があって、ひと時熱中した記憶があるけれど、高度成長期の阪神工業地帯の大気汚染のせいばかりでもなかろうが、ほとんど見つけられなかったのではなかったかと思う、夏休みに、母の生家の北陸の田舎町に行けば、「降るような星空」が見えたはずだが、結局、さして興味を持っていなかった、ということなんだろう、いまだに、「オリオン座」しか知らない、何年か前に、東村高江で、さる事情で(笑)、「車中泊」をした時、たまたま月のない夜だったのだろう、すばらしい夜空であったが、まさに、「すばらしい夜空」くらいしか言えないことに、悔いを感じたものであった、・・・、「天球」がまさに「プラネタリウム」のドームのようなものだと思えば、その内側にいる観測者が、例えば南に向かって坐ったとすれば、右手が「西」で、「赤経」0h、そこからだんだん視線を左に移していけば、順々に、「赤経」1h、2h、と進んで、6hが「南」、さらに左を向けば、12hで「東」、後ろを振り向いて、18hで「北」となるだろう、なるほど、この図表は、そのようにして、実際に空を仰いで観測される夜空に似せた形になっているのだな、・・・、  黄道と星座の分布 vernal equinox春分点 right ascension、「ascension」は「キリストの昇天」なのだが、「right ascension」で、なんで「右」なのか、よくわからないのだが、「赤経」 declination、これも「decline」の名詞形だから、「低下」ってことだろうが、「赤緯」 ecliptic黄道 north celestial pole天の北極  きっかけは、上の、スリランカの大統領官邸前座り込みの記事、そこで「新年祭」の行事について触れられていた、思えば、ちょうど一年前、クーデター直後のミャンマーも、また「新年」の「水かけ祭り」の話題が登場していたのを思いだし、どうも、両国を含む東南アジアの、上座部(小乗)仏教圏で用いられる、「仏教暦」では、グレゴリオ暦上の4月15日前後が、「新年」となるらしい、これが、「太陽が『白羊宮』に入る」ことを元来は起源としていたのだが、おそらくその「歳差」なるものが影響を及ぼすのであろう、とても素人には理解できない、複雑な問題がはらまれているようなので、理解できないなりに気になりはじめたわけだった、・・・、野尻抱影という人は、名前しか知らなかった、大佛次郎の兄上なんだってね、大佛次郎も、つい去年あたりか、「ドレフュス事件」を読むまでは、無類の猫好きであることも含めて(笑)、何も知らなかったけれど、たまたま、この「新星座巡礼」、古書店で100円の捨て値で売られていたので、表紙の絵柄も美しいし、ただ買って置いただけだったが、ようやく少しは役に立ちそうだ、・・・、根気が続くかどうかわからないけど、もう少し探求してみるつもり、・・・、 Sidereal yearサイデリアル・イヤー/恒星年 アヤナムシャayanamsha、「サイデリアル方式」、「トロピカル方式」、占星術における2種類の計算方法、の間の、約24度の角度の差、「歳差」運動の蓄積によるものらしい 国立天文台・暦計算室 ・・・ どうもよく分かっていなかったのは、「黄道十二宮」と、「黄道十二星座」が、異なる概念だということ、それが、三千年前には一致していたが、地球の「歳差運動」によって、次第にずれてきた、「天の北極がじりじり移動し、これと共に黄道面と赤道面の切り合いが西へ西へとずれて行く」と言われても、なかなか理解できなかったのは、自分で作った、上の「天球」モデル図は、黄道面と赤道面の交点を、「西」と定義してしまっているからなんだな、この図で、例えば、「天球」上の、北極星を、xy平面に平行な平面上で、上、z軸正方向から覗きこんで「時計回り」に少し回転してみようか、すると、それにつれて、その、黄道面と赤道面の交点、「春分点」も、西から北へと、やはり、「時計回り」に回ることになろう?ところが、そのような「歳差運動」にもかかわらず、いわばここでのxyz軸を「絶対座標」として、恒星の位置は変わらない、だから、観測者から見た、黄道上の各点、こちらの方が、「黄道十二宮」、とその先にある星座、これが、「黄道十二星座」、とが、ずれてくる、ってことでいいのかな?・・・、さて、この「歳差運動」、下で見るように、条件を単純化すれば「等速円運動」になるようである、その周期が、「約二万六千年」、それで、かつて、「黄道十二宮」と「高度十二星座」が一致していた時代から、今日までに、「約三千年」経過しているというのだね、・・・、「約二万六千年」で一周するならが、「約三千年」では、角度にしてどれくらいずれるのか? 360×(3000/26000)=41.5 日数にすればどのくらいか?太陽年を365.2422として、 365.2422×(3000/26000)=42.1 「サイデリアル方式」と「トロピカル方式」、占星術における2つの異なる計算方法、前者がおそらく「恒星年」基準、後者が「太陽年」基準、と、想像してみると、どうも、その二つのシステムの差が、角度で言えば約24度、とのこと、そして、その「サイデリアル方式」での「白羊宮」の開始が「4月14日」とあるので、あるいは、これが、スリランカやミャンマーの「新年」を意味するのではなかろうか、すると、同じ「白羊宮」が、「トロピカル方式」では、「3月21日」、まさに「春分」だ、に始まるのだが、これら二つの日付の間のに数差は、「24日」、これらの数値に対して、上の計算結果は、やや大きすぎる、逆に、「24度」なり「24日」のずれが「なかった」時代は何年前か?と計算してみると、 26000×(24/360)=1733.3 26000×(24/365.2422)=1708.4 まさに「雲をつかむような」話で、だんだん何がやりたかったのかわからなくなってきたが、ともかく、ま、「状況証拠」にすぎないものの、これで、「仏教暦」新年、の謎は、一応解けた、ということにしておく、・・・、 ・・・ 野尻抱影「新星座巡礼」、から、各月に観測できる主な星座として挙げられているものを抜き書きする、・・・、 一月の星:オリオン座(Orion)、双子座(Gemini)、エリダヌス座(Eridanus)、兎座(Lepus) 二月の星:大犬座(Canis Major)、小犬座(Canis Minor)、一角獣座(Monoceros)、鳩座(Columba)、アルゴ(船)座(Argo Navis) 三月の星:獅子座(Leo)、海蛇座(Hydra)、蟹座(Cancer)、 四月の星:大熊座(Ursa Major)、小熊座(Ursa Minor)、猟犬座(Canes Venatici) 五月の星:乙女座(Virgo)、牛飼座(Boötes)、烏座(Corvus)、髪座(Coma Berenices)、コップ座(Crater) 六月の星:冠座(Corona Borealis)、ケンタウルス座(Centaurus)、狼座(Lupus)、ヘルクレス座(Hercules)、龍座(Draco) 七月の星:蛇遣座(Ophiuchus)、蛇座(Serpens)、天秤座(Libra)、蠍座(Scorpio)、射手座(Sagitarius) 八月の星:琴座(Lyra)、白鳥座(Cygnus)、鷲座(Aquila)、楯座(Sctum)、海豚座(Delphinus)、矢座(Sagitta)、山羊座(Capricornus) 九月の星:カシオペヤ座(Cassiopeia)、ケフェウス座(Cepheus)、ペガスス座(Pegasus)、水瓶座(Aquarius)、南魚座(Piscis Austrinus) 十月の星:アンドロメダ座(Andromeda)、三角座(Triangulum)、牡羊座(Aries)、魚座(Pisces) 十一月の星:ペルセウス座(Perceus)、鯨座(Cetus) 十二月の星:牡牛座(Taurus)、御者座(Auriga) Scorpio→Scorpius、Aquila→Aquile、といった小さな違いはあるものの、上の英文の星座図の中で発見できたものは、太字、に、また、「黄道十二宮」に含まれるものは、赤字しておいた、・・・、地図の表記法に、楕円に近い形のモルワイデ図法に比して、長方形化してしまったメルカトル図法が、極付近では、著しく拡大されてしまう、というのと、同じ問題がここにもあって、球体を平面に投影すれば、それこそ「リーマン球面」ではないが、極という一つの「点」が、「直線」に対応されてしまうのであるのだから、考えてみれば当然で、「北極星」は、「小熊座Ursa Minor」の一番端の星だが、そんなことは、小学生の頃には、覚えていた記憶がある、それは、この図面では、長方形の上辺全体になってしまっているから、表現できないのだな、・・・、  「リーマン球面」 ・・・  List of lunar features  つい先日の「過ぎ越し」満月の翌々日「立待」の写真を、上の図の向きにおおむね合わせてみた、「北North」、「南South」って平然と(笑)書かれているが、どういう意味だろう?「南中」の刻限に、「南」向きに立って写真を撮れば、だいたいこのような形になる、右側、うさぎさんの耳のほうが、「進行方向」つまり「西」、なるほど「WEST(in the sky)」ね、なるほど、すると、この図の「北/NORTH」と書かれている方向へ、「天球」に沿ってどんどんたどっていけば、やがて「天頂」を過ぎて、背後の地平線、「北」に没するし、「南/SOUTH」から下方に向かえば、やはり地平線と交わるところ、観測者の「南」側になろう、・・・、右側の英語版の図で、「EAST/WEST」が「on the moon/in the sky」で反転しているのは、「鏡像問題」なのだね!今、うさぎさんは、首を大きくかしげられているが、ひょいとまっすぐ立っていただいて、すると、彼または彼女の「右耳」は、彼または彼女と「向き合っている」(笑)観測者、私から見て「左側」にある、ってことと多分、同じ理屈なんだろうな、・・・、黒っぽく見える、うさぎさんや、臼や杵を構成するのは盆地のような地形なのだろうか、「海」、ラテン語で「MARE」と名付ける決まりになっているようだね、そして「クレーターcrater」には、歴史上の人物名があてはめられているらしい、 Tychoティコ、Tycho Brahe(1546-1601)、デンマーク人の天文学者 Keplerケプラー、Johannes Kepler(1571-1630)、ドイツ人天文学者、数学者 Copernicusコペルニクス、Nicolaus Copernicus(1473-1543)、「~人」という書き方がされていないのだが、生まれは、ポーランド、ヴィスチュラ川沿いの「トルンThorn」という町、ヴィスチュラ川Vistulaは、グダニスクGdańsk、下の地図はドイツ語表記なので、ダンチッヒDanzigになっている、ギュンター・グラス「ブリキの太鼓」の舞台だ、で、バルト海に注ぐのだが、川添いに遡って、ワルシャワに辿り着くちょうど真ん中あたり、に生まれている、・・・、ガリレオ・ガリレイGalileo Galilei(1564-1642)、ブレヒトの「ガリレオの生涯」を読んだので、なんだか「知り合い」のような気がしているのだが(笑)、は、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラーと同時代人だが、コペルニクスは、彼らにとって、「先代」の天文学者だったのだね、 Grimaldiグリマルディ、フランチェスコ・マリア・グリマルディFrancesco Maria Grimaldi(1618-1663)、イエズス会Jesuit司祭にしてボローニャ大学教授、自由落下、光の回折に関する研究で知られる物理学者であるが、ここでは、「月面図」作成の功績が記念されたのであろう、そもそも、月のクレーターに科学者の名を冠する方法を始めたのが、この人の作った月面図を出版した同僚のイエズス会士の天文学者、「新アルマゲストAlmagestum Novum」の著者、ジョヴァンニ・バッティスタ・リッチョーリGiovanni Battista Riccioli(1598-1671)なのだという、「新アルマゲスト(1651)」は、コペルニクス体系を反駁するものだというから、あるいは、ガリレオの反対者、弾圧者の「側」、の人かもしれないね、また、「ガリレオの生涯」を読み直してみることにしよう、 英語版にしかないものとして、 Plato、プラトン、紀元前5世紀~4世紀、アテナイ生まれ、 Aristarchus、サモスのアリスタルコスAristarchus of Samos、紀元前4世紀~3世紀、ギリシャ、サモス島生まれ、・・・、エーゲ海Aegean Seaの島で、レスボス島Lesbosとは、トルコのイズミールIzmirを挟んで南側に向かい合う形、ラフカディオ・ハーンの生地レフカダ島Lefkadaはギリシャの西側イオニア海Ionian Seaの島であった、 Byrgius、ヨスト・ビュルギJustus Byrgius/Jobst Bürgi(1558-1632)スイス生まれの時計職人、天文機器製作者、スコットランドのジョン・ネイピアJohn Napier(1550-1617)とは独立に対数を発見していた、と言われる、以下の式で定義される  「ネイピア数Napier's constant」、約2.718、は、彼にちなんで名付けられたものだが、欧米では、もっぱらこのeは「Euler's number」と呼ばれるようである、・・・、レオンハルト・オイラーLeonhard Euler(1707-1783)、スイス、バーゼルの生まれ、もっぱら活躍し、かつ没したのは、ロシア、サンクト・ペテルスブルグ、・・・、いまもう一度やれ、と言われたら(笑)絶対できないけれど、もう十年近く前の「作品」だが、ここ、「正規分布確率密度関数を導出する」に、その関数が、少なくとも2と3の間の数に収束することの証明、が掲げてある、 Stevinus、シモン・ステヴィンSimon Stevin(1548-1620)、フランドル出身の数学者、物理学者、ベクトルの加法、「力の平行四辺形の法則」の発見者、 Langrenus、ミヒャエル・ラングレンMichael Florent van Langren(1598-1675)、ネーデルランドの天文学者、やはり「月面図」をつくっている、 日本語版、これは「チャート式・地学」(笑)、私は、自分の「受験生」時代も「物理/化学」選択、後年の「いかさま」予備校講師時代も、「ご専門」は「物理/化学」だから、これは純然たる趣味として購入したもの、・・・、にのみ表記されているものとして、 クラビウス、クリストファー・クラヴィウスChristopher Clavius/Kristoph Klau(1538-1612)、ドイツ出身の数学者、天文学者、イエズス会士、「グレゴリオ暦」への改暦、これは1582年、を推進する委員会の中心人物、とのこと、 プトレマイオス、クラウディオス・プトレマイオスClaudius Ptolemaeus、1世紀ないし2世紀エジプト、アレキサンドリアで活躍した数学、天文学、地理学等の学者、英語では、トレミーPtolemyと呼ばれる、 「アルプス山脈」、「コーカサス山脈」まであるのは、ちょうど、「新大陸」の諸植民都市を、オランダ人が「ニュー・アムステルダム」、フランス人が「ニュー・オーリンズ」と名付けたのと似た、「帝国主義的」な「領土」への野望を思わせるが、・・・、それは、「米ソ」に超大国が、「宇宙開発」競争に狂奔した1960~70年代よりはるか昔、上で見たように、最初に「月面図」を作った、グリマルディがリッチョーリが、「サトウキビ・プランテーション」、「間大西洋奴隷貿易」開始の同時代の人たちなのだから、当然のことであったかもしれない、  「新アルマゲストAlmagestum Novum」掲載の「月面図」  「ガリレオの生涯」ベルトルト・ブレヒト(光文社古典新訳文庫) Life of Galileo(1938)/Berthold Brecht(WikiPedia)/Life of Galileo(1938)/Berthold Brecht(PDF)/socialiststories.com   wikipedia日本語版「月の兎」によれば、中国には、うさぎが臼で、「手杵」を用いて薬草を砕き、不老不死の薬を作っている、との伝承があるそうで、日本で、「うさぎが餅を搗く」と言われるのは、あるいは、「望月」との語呂合わせかもしれないと言われているそうだ、たしかに、「横杵」の発明以前の段階の道具である「手杵」すなわち「縦杵」では、米の種子から、餅の粘りを出すまでの「力のモーメント」が得られないから、これは、脱穀作業であろう、と柳田国男がどこかで書いていたのと、これは整合するね、・・・、月にはうさぎが住んでいるという言い伝えは、アジア各地、南北アメリカ大陸の先住民の間にもあるとのこと、ミャンマーの仏教絵画には、太陽には孔雀が、月には兎が描かれているそうで、なるほど、「民族民主同盟(NLD)」のシンボルが、孔雀Peacockなのは、そういう由来だったのだな、・・・、   ところで「いかさま」とは?「如何様」、で、本当らしく見せかける、    「天空」を眺めている者には、「郵便ポスト」や「電話ボックス」、いや、そんなものは今や「地上」にもないか(笑)、といった「目印」がないから、「方向」や「長さ」を測る基準になる「座標」がない、それに、多分、その、「一冊しか読んだことのない」(笑)メルロ・ポンティの受け売りをすれば、たしかに、人間の知覚は、鉛直方向には、水平方向で発揮されるほどの正確さが欠けている、例えば、カメラの筒先を「上下」に動かして、月を探すのと、「左右」に動かして、例えば鳥影を探すのと、前者の方が、はるかに「おぼつかない」感じがする、・・・、それで、これほど長らく、偏執的に、「月」を眺めてきたにもかかわらず、「満ち欠け」が、どの「方向」から始まるのか、あまり分かっていなかったのだが、上で見た「月面図」の「南北」の基準に従って、いままで撮った写真の向きを、それに近いものに合わせて、並べてみることにした、それぞれ、左から順に、旧暦三月十一日の、ほぼ「上弦」、旧暦三月十七日「立待」、そして、旧暦三月二十日の、ほぼ「下弦」、・・・、なるほど、右上、上が「北」で、右が「西」、という「鏡像」化された座標での言い方を採用するならば、およそ西北西のほうから欠け始め、「新月」直前には、左下のみが残った「三日月/クレッセント」となり、「新月」を過ぎると、やはり、右上に、細い、今度は文字通り「三日月」が現れ始め、だんだん太っていく、・・・、うさぎさんの絵柄で言えば、右上というのは、うさぎさんにとっての右耳、その方から欠け始めて、最後に残るのは、上の中国の神話の挿絵のように、うさぎさんが立っているのだとすれば、その後ろ足と臼の底のほうだけが残り、また、右耳が現れて太っていくのだ、・・・、文字通りの「三日月」、月齢3あたりのものは、そんな細ければ、絵柄を探し当てることもできないのだが、概ね、右耳だけが写っていて、反対側の「三日月」、月齢26あたりの「クレッセント」では、後ろ足と臼ばかりが写っている、ということがわかったわけだ!左の、十一日の月では隠れてしまっているけれど、真ん中と右のには、くっきり写っている、うさぎさんから見て「臼」の少し向う側にある、大きな「クレーター」、「臍」のような、ミカンの「 蔕タイ、テイ、へた、うてな、ねもと、とげ  「鏡像関係」、乳酸の光学異性体   これは、ファイルのタイムスタンプを見ると、もう五年も前に作ったものだが、たしか、山崎ナオコーラのどれかの小説に、恋人同士的な二人が歩いていて、空を見上げて、あ、月、すると一方が直ちにスマホを取り出して「検索」、月齢○○、「輝面比」△△、とすらすら答える、どうやら、そんな、その日の月に関する「情報」を提供してくれるウェッブ・サイトがあるらしいのね、私は「ひねくれ者」だから(笑)、じゃあ、その同じサイトを探しましょ、とは決して思わなくて、「輝面比」という言葉の正確な定義は知らないけれど、字面から見れば、光っている部分の面積の、全円に対する比、ということだろう?と、もちろん、現実の月ではなくて、架空の「理想的」なものについてだけれど、自・分・で・計算してみたのだった、ここで言うtは無次元数で、「月齢」の、「朔望月」に対する割合、だから、 t=0 , 1・・・新月 t=0.25・・・上弦 t=0.5・・・満月 t=0.75・・・下弦 である、・・・、例えば、 t=0.375、ならば、 0.375×29.53=11.07375 およそ「月齢11」の月は、「輝面比」0.854、全円の約85パーセントが光っているはず、ということなのだが、これまた、メルロ・ポンティの論題と関係あるのかもしれないが、「私たち」は、およそ「長方形」以外の形に対して、その面積の「割合」などというものを、直観することが、もちろん個人差はあろうが、著しく不得意であることも、わかることになる、・・・、下の方は、さらにその2年ほど前のものだから、何をやりたかったのか、思い出せないけれど、「朔望月」を、単純に「28」にしてしまって、一応、太陽と地球とのなす角度から、光っているは・ず・の部分を計算しはしたのだろう、「満ち欠け」の有様を、「スライド・ショー」のように、並べてみたのである、・・・、ということは、この図においても、「右」が、「鏡像化」された座標における西北西、「左」が、同じく東南東、となるのだ、ということが、やっと、今(笑)、納得できることになった、・・・、                             ・・・ 第1景 ヴェネチア共和国、パドヴァ大学の数学教師ガリレオ・ガリレイは、コペルニクスの新しい宇宙体系の学説を証明しようとする。 ときは一六〇九年のこと、 パドヴァの小さな家から 知識の明るい光が輝きだした。 ガリレオ・ガリレイが計算したのだ、 太陽ではなく、地球が動いているのだ、と。 Scene 1 Galileo Galilei, a teacher of mathematics at Padua, sets out to prove Copernics's new cosmogony In the year sixteen hundred and nine Science's light began to shine. At Padua city in a modest house Galileo Galilei set out to prove The sun is still, the earth is on the move. ・・・ 第3景 サグレド ・・・フィレンツェの大公は、まだ九歳だぜ。 ・・・ サグレド フィレンツェの宮廷に行くのはよせよ、ガリレオ。 ガリレオ 何故だ? サグレド あそこは、坊主どもの天下だぜ。 Scene 3 SAGREDO: ... The Grand duke of Florence is aged nine. ... SAGREDO: Don't go to Florence, Galileo. GALILEO: Why not? SAGREDO: Because it's run by monks. 第4景 ガリレオはヴェネツィア共和国からフィレンツェの宮廷に乗り換えた。しかしその地の学会では、望遠鏡による彼の発見は信じてもらえなかった。 Scene 4 Galileo has exchanged the Venetian Republic for the Court of Florence. His discoveries with the telescope are not believed by the court scholars 「ガリレオの生涯」ベルトルト・ブレヒト(光文社古典新訳文庫)/Life of Galileo(1938)/Berthold Brecht 光文社古典新訳文庫の訳注によれば、・・・、 ガリレオ・ガリレイ(一五六四―一六四二)は、トスカーナ大公国のピサで生まれ、ピサ大学で学び一五八九年から九二年までそこの数学教師となったのちは、一五九二年から一六一〇年までパドヴァ大学の数学教授だった。 ・・・ ブレヒトは、一六〇九年に十九歳で第四代トスカーナ大公となったコジモ・デ・メディチ(1590-1621)をモデルにしている。ガリレオはその王子の時代に家庭教師をつとめ、一六一〇年から最初の数学教師兼哲学者としてフィレンツェの宮廷に仕えるようになった。年齢や年代は史実とは変えてあるようだ。 wikipedia日本語版「トスカーナ大公国」によれば、・・・、 1406年、フィレンツェ共和国、ピサ共和国を取得 1421年、リヴォルノを取得 1434年~1494年、メディチ家時代第一期、コジモ・デ・メディチ 1494年、メディチ家、フィレンツェ追放、フィオレンティーナ共和国Repubblica Fiorentina 1512年、メディチ家復帰 1527年、フィレンツェ共和国再興 1530年、神聖ローマ皇帝カール5世、アレッサンドロ・デ・メディチを摂政に任命、1532年には、フィレンツェ公、国名をフィレンツェ公国に 1537年、コジモ1世、トスカーナ公となる 1555年、「イタリア戦争」、シエーナ占領 1569年、コジモ1世、ローマ教皇ピ薄5世によりトスカーナ大公に叙せられ、トスカーナ大公国成立 15世紀のイタリア  第6景 一六一六年、ヴァチカン教皇庁の学問研究所であるローマ学院が、ガリレオの発見を確認する。 こんなことは滅多にないこと、 学者たちが学ぶことを始める。 神の ガリレオの説の正しさを認める。 ・・・ 天文学者2 どうなってしまうことやら。私はクラヴィウスが理解できない・・・・・・。この五十年間に主張されてきたことを、みんな真に受けてしまうなんて!一五七二年には、一番上の第八層の天の殻、つまり恒星の天の殻で新しい星が輝きだし、他の隣接する星々よりもずっと大きく明るくなって、それが一年半もたたないうちにまた消えてなくなってしまったという。とすれば、天の永久不変性というものはどうなるのかが、問題でしょうに。 哲学者 許しておけば、奴らは我々の星座をぜんぶ破壊しちまいますよ。 天文学者1 その通り、どうなることか。五年後には、そのデンマーク人のティコ・ブラーエは、 哲学者 それは想定外のことだ!イタリアと教会の最高の天文学者でもあるクリストファー・クラヴィウス神父が、そもそもどうしてそんなことを調査するんですかね? 太った高僧 こりゃスキャンダルです! 天文学者1 しかし彼は調査しているんですよ!こもりっきりで、悪魔の筒を覗いている! 天文学者2 プリンキピース・オブスタ(悪いものは芽のうちに摘み取らねばならぬ)。 間違いのそもそもの始まりは、我々が太陽年の長さや、日蝕、月蝕の日付、天体の位置などを、異端者であるコペルニクスの図表に従って、ずっと計算してきたことにあるのですよ。 6 1616. The Vatican research institute, the Colegium Romanum, confirms Galileo's findings Things take indeed a wondrous turn When learned men do stoop to learn. Clavius, we are pleased to say Upheld Galileo Galilei. ... THE SECOND ASTRONOMER: What's this meant to lead to? I don't understand Clavius's attitude ... One can't treat everything as gospel that has been put forward in the past fifty years. In 1572 a new star appeared in the eighth and highest sphere, the sphere of the fixed stars, which seemed larger and more brilliant than all the stars round it, and within eighteen months it had gone out and been annihileted. Does that mean we must question the eternity and immutability of the heavens? PHILOSOPHER: Give them half a chance and they'll smash up our whole starry sky. THE FIRST ASTRONOMER: Yes, what are we coming to? Five years later Tycho Brahe in Denmark established the course of a comet. It started above the moon and broke through one crystal sphere after another, the solid supports on which all the moving of the heavenly bodies depend. It encountered no obstacles, there was no deflection of its light. Does that mean we must doubt the existence of the spheres? THE PHILOSOPHER: It's out of the question. As Italy's and the Church's greatest astronomer, how can Christopher Clavius stoop to examine such a proposition? THE FAT PRELATE: Outrageous. THE FIRST ASTRONOMER: He is examining it, though. He's sitting in there staring through that disbolical tube. THE SECOND ASTRONOMER: Principus obsta! It all started when we began reckoning so many things - the length of the solar year, the dates of solar and lunar eclipses, the position of the heavenly bodies - according to the tables established by Copernicus, whe was a heretic. 「ガリレオの生涯」ベルトルト・ブレヒト(光文社古典新訳文庫)/Life of Galileo(1938)/Berthold Brecht 光文社古典新訳文庫の訳注によれば、・・・、 ローマ学院(コレッジョ・ロマーノ)はヴァチカンのローマ教皇庁の学問研究所で、当時はイエズス会の根拠地でもあった。 デンマーク人の天文学者ティコ・ブラーエ(一五四六~一六〇一)は、一五七二年に新星を発見し、それが恒星に属するので、「透明な天の殻」の存在に疑義を呈した。 wikipedia日本語版によれば、デンマーク王がティコに、コペンハーゲン北東の沖合、ヴェン島Ven、を天文台用地として提供、その地の領主となったティコは、租税徴収、賦課労働の強制など、過酷な支配を行ったと言われている、「フィリップ派Philippists」という穏健ルター派に属する貴族であり、ために、晩年は、「純正ルター派Gnesio-Lutherans」からの迫害を受けた、とのこと、また、ヨハネス・ケプラーはティコの助手であったが、ティコが、プトレマイオス体系との折衷を構想していたのに対し、ケプラーは、コペルニクス体系の正しさを確信していた、と言われる、 同じくwikipedia日本語版によればクリストファー・クラヴィウス、17歳でイエズス会に入会、ローマで学び、一時期ポルトガルに在住したが、のちにローマ学院の数学教授となり、終生この地位にとどまる、若きガリレオ・ガリレイとは、かねてから親交があり、ピサ大学への教授職を推薦したのは、クラヴィウスであったという、「天動説Geocentric model」の支持者であるにもかかわらず、ガリレオ・ガリレイの学説の正しさを認めた、という点は事実のようだが、ローマ学院での劇的なシーンは、ブレヒトの創作のようである、英語版のほうでも、1611年にガリレオが彼を訪ね、望遠鏡による発見について語った、とあるのみ、・・・、いま気が付いたが、そもそも、Christopher Clavius(1538-1612)、「一六一六年」には、クラヴィウスはもはや、この世の人ではない! コペルニクスが「異端者」と名指されているので、その経歴を調査してみたが、クラカウ大学で「一般教養」、ボローニャ大学でカトリックの「カノン法」、パドヴァ大学で医学を学ぶ、カトリック教会の役職にも就いていたようであり、当時、王領プロイセンに属していたヴァルミアWarmia、グダンスクの東、バルト海沿岸地方、にも宗教改革の波が押し寄せていた、といった記事のみで、特にそれをしめす事実は見つからない、 「It's out of the question」を訳者が「それは想定外のことだ」、としているので、奥付を調べてみると、出版は、2013年、「訳者解説」の論調からも、東北の震災後のもののようだ、もちろん、この、東京電力重役だったかの言葉が、当時私自身は、テレビも見ず、新聞も読まずにいたからあとから知ったのだけど、一種の「流行語」化していたらしいから、気になった、・・・、あるいは、これもまた、バフチンの言う、まだ数ページしか読んでないのに?言葉自身の「対話」、「多声/ポリフォニー」性なのであろう、   プトレマイオスの宇宙図、たしかに七ないし九の、「殻」、「層」が描かれているように見える principiis obsta et respice finem/resist the beginnings and consider the end(List of Latin phrases)   「ヴェン島」は、コペンハーゲンの北北東30kmあたりの海上、奇しくも、ブレヒトが、ナチの迫害を逃れて亡命していたのが、デンマーク、スヴェンボルクSvendborg沖合の島Thurøであったから、この図も掲げておく、 ・・・ 第5景 ペストの蔓延にも屈することなく、ガリレオは研究を続ける。 5-a フィレンツェのガリレオ家の書斎。早朝。ガリレオは望遠鏡を覗きながらメモをとっている。 ヴィルジーニアが旅行鞄をもって入ってくる。 ガリレオ ヴィルジーニア!何かあったのかい? ヴィルジーニア 私の修道院が閉鎖されてしまったの、すぐに家に帰れって。あそこのアルチェトリの村では、ペスト患者が五人も出たのよ。 5 Undeterred even by the plague, Galileo carries on with his researches (a) Early morning, Galileo at the telescope, bent over his notes. Enter Virginia with a travelling bag. GALILEO: Virginia! Has something happened? VIRGINIA: The convent's shut; they sent us straight home. Arcetri has had five cases of plague. 「ガリレオの生涯」ベルトルト・ブレヒト(光文社古典新訳文庫)/Life of Galileo(1938)/Berthold Brecht 光文社古典新訳文庫の訳注には、 アルチェトリ:フィレンツェ郊外にある聖オルソラ修道院の所在地で、ガリレオの娘ヴィルジーニアはここの修道女になっていた。 wikipedia英語版「Maria Celeste/Virginia Galilei(1600-1634)」によれば、ガリレオは、三人の子供、いずれも「婚外子」、のうち娘二人を、財政的困難から、また、「婚外子」であることから結婚が難しいと判断したか、「San Matteo convent」に預けた、とある、 アルチェトリArcetri、は、フィレンツェFlorence、南郊、アモ河Amo、の南側の街区で、その中心を、「ガリレオ大通りViale Galileo」が走っている、どうも、ここに、ガリレオの家、ブレヒトが「フィレンツェのガリレオ家」として描いている家、があったようである、「Matteo」は、「マタイ」のイタリア語読みだから、「San Matteo convent」は「聖マタイ修道院」かと思われるが、同名の修道院はイタリア各地にあるようで、しかし、「Chiesa di San Matteo in Arcetri」が、そのアルチェトリの町のさらに数百メートル南に見つけられた、「Chiesa」が「教会」であることは辞書で確かめられた、これが、「聖オルソラ修道院」にあたるのかどうかは、突き止められない、フィレンツェ市内には、これはアモ川の北側だが、「聖オルソラ街Via Sant'Orsola」もあるようで、この「聖オルソラSant'Orsola」は、「聖ウルスラSancta Ursula」、おお、どこかで聞き覚えがあると思ったら、「大熊座/Ursa Major」、「小熊座/Ursa Minor」ではないか!、は、古代ローマの属州ブリタニア出身の聖女、フン族による虐殺で絶命したとの伝説が、ドイツのケルンを中心として、中世期に広まった、とのこと、16世紀中葉に、イタリア全土に、「聖ウルスラ修道会Ordo Sancti Ursulae/Order of Ursulines」が、アンジェラ・メリチAngela Merici、により創設され、女子教育に貢献した、とある、その名を冠した女子教育機関は全世界にあるようだが、アルチェトリにあったかどうかは不明のままに終わった、・・・、ヴィルジーニアの修道女としての名前、「Maria Celeste」は、聖母マリアと、そして、父が生涯をかけて探究した「Celeste/天、空」、に因んでいると言われる、「ガリレオの生涯」の中での、ヴィルジーニアの描かれ方は、頑迷なキリスト教徒、父の研究にも理解がなく、「異端審問」に際しては、父が「転向」することを祈念したり、ほとんどブレヒト自身の抱懐する「ミソジニー」の現れではないのか、と疑われるほどで、あまり気持ちの良いものではないのだが、それが実像とは程遠いものであることは、例えば、「教会」の「スパイ」的な役割を果たす貴族と婚約するなどと言うくだりは、ブレヒトの創作にすぎない、と、上記wikipediaにも指摘されている、・・・、なお、ここに「ペストの蔓延」とあるが、16世紀~17世紀、にかけてヨーロッパ各地で大流行がたびたび発生してたようだが、例えば、ダニエル・デフォーDaniel Defoe(1660-1731)の「ペストA Journal of the Plague Year」(1722)、は、1665年のイングランドでの大流行を描いていると言われるが、その一覧表を眺めて見ると、イタリアでは、1576~77のヴェネチア、1629~31のイタリア全土、が見つかるのみで、あるいは、これもブレヒトの創作かと思われる、 ・・・ 第13景 ・・・ アンドレア (大声で)英雄のいない国は不幸だ! ・・・ ガリレオ 違うぞ。英雄を必要とする国が不幸なのだよ。 第14景 ・・・ アンドレア そうですか、教会も先生に満足していると伺っております。先生の全面屈服は、確かに効き目がありました。先生の屈服以来、イタリアでは新しい主張が一切公刊されなくなったことを、お上が満足の念をもって確認したのは確かです。 ガリレオ (耳を傾けながら)残念ながら、教会の庇護を逃れたがる国々もあるんでね。そういう国々では、お上から断罪された学説がさらに広められとるんじゃないかね。 アンドレア そういう国々でも、先生の自説撤回のおかげで、教会にとっては好ましい反動が表れてきています。 ガリレオ 本当かい?(間)パリのデカルトも書いてはいないのか?パリからの情報は入らんのかね? アンドレア 入ってますよ。先生の自説撤回を聞いて、デカルトは光の本性についての論文を引きだしの奥にしまいこんでしまいました。 (長い間) ・・・ 13 ... ANDREA loudly: Unhappy the land that has no heroes! ... GALILEO: No. Unhappy the land where heroes are needed. ... 14 ... ANDREA: That's right. We too heard that the church is more than pleased with you. Your utter capitulation has been effective. We understand the authorities are happy to note that not a single paper expounding new theories has been published in Italy since you toed the line. GALILEO: linstening: Unhappy there are still contries not under the wing of the church. I'm afraid the condemned doctrines are being pursued there. ANDREA: There too your recantation caused a setback most gratifying to the church. GALILEO: Really? Pause. Nothing from Descartes? No news from Paris? ANDREA: On the contrary. When he heard about your recantation he shoved his treatise on the nature of light away in a drawer. Long pause ... 「ガリレオの生涯」ベルトルト・ブレヒト(光文社古典新訳文庫)/Life of Galileo(1938)/Berthold Brecht この「第13景」と「第14景」との間には、数年の時間が流れている、前者は、1633年の裁判直後、ガリレオの「屈服capitulation」、「自説撤回recantation」直後、弟子のアンドレアが、ガリレオを罵倒する、・・・、後者は、長らく絶交していたアンドレアがオランダに旅立つに際して自宅監禁下のガリレオを訪問する、「新科学対話」の「複写」が存在することを知り、かつて師を裏切り者として弾劾したことを深く恥じる、という感動的な末尾、「新科学対話」がオランダで刊行されるのが1638年だから、その直前あたり、という設定なのだろう、・・・、後者の会話は、もちろん、異端審問所の監視者に聞かれていることが念頭に置かれた上で交わされたものである、 ・・・ wikipedia英語版、Galileo Galilei(1564-1642)、により、その経歴をたどる、・・・、 1564年、フィレンツェ公国ピサに生まれる、父は、リュート奏者、作曲家、5人の兄弟姉妹のうち3人が幼少期に死亡、末の弟ミケランジェロMichelangeloも、リュート奏者、作曲家となるが、この弟に対する財政的支援も、ガリレオにとって負担だったようで、ブレヒトが描いている如く、いわば「手っ取り早く金になる発明」に、彼が手を染めなければならなかった事情は、事実、あったらしい、 1575~78年、「ヴァロンブローサ僧院Vallombrosa Abbey」、フィレンツェ東南東20km、で、論理学などを学ぶ、 1580年、ピサ大学入学、医学を学ぶ、後に、数学、自然科学専攻に転向、また美術も学んでいたようである、 1588年、フィレンツェ・アカデミーに招請された際、「ダンテ『地獄編』の形象、位置、大きさについて/On the Shape, Location, and Size of Dante's Inferno」という講演を行っている、とのこと、 1592年、パドヴァ大学に移り、幾何学、数学、天文学を教授、1610年までその職にとどまる、 1609年、前年にオランダのハンス・リッペルシェイHans Lippersheyが特許申請した望遠鏡の、不確かな記述をもとに、拡大倍率3の望遠鏡を設計、これはブレヒトの戯曲の冒頭に描かれているのとほぼ符合する、・・・、さらに改良を加え、8ないし9倍のものを、同年8月には、ヴェネチアの議員たちを前に発表している、  1610年の論文、「星界の報告Sidereus Nuncius/Starry Messenger」の、「上弦」の月の挿絵、クレーター「ティコ」も描かれている、 1610年、木星Jupiterの4つの衛星が、位置を変え、あるいは消えることを発見、これはアリストテレス的な「天の不変性」、プトレマイオスのモデル、では説明できないことから、天文学界に大きな波乱をもたらした、この発見に最初に認証を与えたのが、クリストファー・クラヴィウスだったわけだ、・・・、同年、彼はまた、金星Venusの満ち欠けを確認、これも、プトレマイオスの「天動説geocentric model」ではなく、コペルニクスの「地動説heliocentric model」を支持する根拠となった、・・・、この頃、彼はまた、「潮汐」の研究にも携わっていたが、同時代人のヨハネス・ケプラーが正しく月によるものとしたのと異なり、その原因を地球の自転に求めたために、一日に二回ずつ干満が訪れることが説明できなかった、 1616年、異端審問所は、「地動説heliocentrism」を「馬鹿げた考えであり、聖書の記述と明白に矛盾することから、『異端heretical』である」と断じた、ブレヒトの作中、コペルニクスが「異端者」と言及されているのは、時間が前後するものの、この事実を指しているのかもしれない、・・・、この裁判の担当判事が、やはり、ブレヒトの作品にも登場するベラルミーノ枢機卿Bellarmino、 1619年、彗星の本質をめぐって、イエズス会の「ローマ学院Collegio Romano」の数学教授、Orazio Grassi(1583-1654)との間に論争、そこでガリレオが展開した彗星に関する議論は、今日的には誤謬であるものの、1623年に、最終的な反論として書かれた、「贋金鑑識官/The Assayer/Il Saggiatore」、は科学的方法論を示した傑作との評価を受け、献辞を呈された教皇ウルバヌス8世、も高く評価したという、この教皇は、ブレヒトの作品にも、バルベリーニ枢機卿Barberiniとして登場する、科学者が教皇に就任する、という噂に勢いづいて太陽黒点の研究を再開するのだが、後の、1633年の裁判において、教皇による弁護は得られなかった、・・・、「天文対話もしくは二大世界体系にかんする対話/Dialogue Concerning the Two Chief World Systems(1632)」に登場する頑迷なアリストテレス派学者シンプリチオSimplicioが、教皇をあてこすっているとの巷の噂が教皇を激怒させたとの説は、は証拠がないものの、 1632年、「天文対話」出版、 1633年、異端審問所に再び、(1616年に次いで、と言う意味か)召喚される、容疑は、1616年の裁判で、ベラルミーノ枢機卿に対して、「二度と地動説を唱えない」との誓約に違背して「天文対話」を出版したことであったが、すでに、ベラルミーノは死去、そのような誓約の存在を否定するガリレオ側の弁論を証拠立てることができず、有罪判決、異端審問所における無期限収監を言い渡されたが、翌日、自宅監禁に減刑、 1634年、アルチェトリの自宅への帰還を許され、そこで終生、「自宅監禁house arrest」下に置かれる、・・・、その監禁下、「新科学対話/Two New Sciences/Discourses and Mathematical Demonstrations Relating to Two New Sciences/Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze」、を執筆、これは、検閲を避けるべく、原稿が何者かによってプロテスタント国オランダに持ち込まれた、という体裁をとって1638年に、出版されたというから、ブレヒトの描く、異端審問所に書くはしから没収されていたのを、ひそかにガリレオ自身が「複写」し、弟子アンドレアの手で、オランダに持ち込まれる、という劇的な結末は、あながち作り事ではないようである、・・・、ヨーロッパ知識人にこの裁判が与えた影響は甚大で、引用部分にも触れられているように、ルネ・デカルトRené Descartes(1596-1650)は、すでに書き終えていた原稿の出版を、この裁判の報を聴いてためらった、との事情が、「方法序説Discours de la méthode(1637)」に記されているそうである、・・・、 ・・・ 「不幸なのは、英雄が存在しない世界ではなく、英雄を必要とする世界なのだ」、という言葉が、とりわけて悲痛に聞こえるのは、もちろん、ブレヒト自身の、「屈服」と「異端審問」を、・・・、一応、この順序だ、逆ではない、・・・、「私たち」が、知っているからだ、・・・、この作品が書かれた時期、1938年から1939年、が、モスクワ裁判Moscow trials、第一回:「合同本部陰謀事件」(1936)、第二回:「並行本部陰謀事件」(1937)、第三回:「右翼トロツキスト陰謀事件」(1938)、がほぼ重なっている事実を、「偶然」だと解釈することの方が、無理がある、彼が沈黙を守ってしまった、結果的にではあれ、スターリンの法廷に幾分かの「正統性」を、与えてしまったかもしれないこと、それが、「屈服」の意味、・・・、「拷問機械」を見せつけられて、自説を撤回したガリレオの姿に、自分を重ね合わせていたのかもしれないし、あるいは、必ずしも「勇敢に」闘うことのできなかった多くの人々への、共感を記しているのかもしれないし、しかし「新科学対話」の原稿の複写が、アンドレアによって、アルプスを越えて運ばれることに、やや「ナイーヴ」かも知れない「希望」を、託したのかもしれない、・・・、それを「解釈」するのは、もちろん、「読者」の権利に属するからね、・・・、 君が見ているのは、天と地には何の区別もないという事実だ。 友情のために大地を、耕そうとした私たちだが、自らは友情的にはなり得なかった・・・/魯迅「非攻」、長谷川四郎「中国服のブレヒト」から、ハンナ・アレントへ 「修正第五条」の、リリアン・ヘルマン ブレヒトの「島」は何処?、「イースターの日曜日」は何時? ブレヒト「三文オペラ」、ワトソン博士 木々についておしゃべりをすることさえ犯罪なのだ、それは、不正に対するある種の沈黙だから!・・・ハンナ・アレントとベルトルト・ブレヒト、まだ先は続くと思うが Bertolt Brecht(1898-1956)、によれば、 1898年、アウグスブルグAugsburg生まれ、プロテスタントの母、カトリックの父 1917年、第一次大戦への徴兵を逃れる目的もあって、ミュンヘン大学医学部に進学 ・・・(中略)・・・ 1933年、ナチの台頭するドイツでの迫害を逃れて、プラハ、チューリッヒ、パリを経てデンマーク、スヴェンボルグ近くのThurøという島に住む、以降6年にわたって、スヴェンボルクに住む、とあるから、「ガリレオの生涯」も、その地で書かれたと判断できるであろう、 1939年、第二次世界大戦開戦の予兆の中で、ストックホルムに移住、そこに一年間居住、・・・、ナチの軍隊が、ノルウェイおよびデンマークに侵入するとともに、フィンランドのヘルシンキに移る、そこで、アメリカ合衆国へのヴィザ発布を待ちつつ、1941年3月まで居住、 1947年10月30日、「下院非米活動調査委員会House Un-American Activities Committee」の喚問に応じ、「共産党員であったことはない」と証言、同時に召喚された「ハリウッド・テンHollywood Ten」が証言を拒否したのに、彼が、弁護士の指示に従って、また、ヨーロッパへの帰還の予定が迫っていたことからも、証言に応じたことについて、「裏切り」である、との評価もあるようだが、この記事では、つまびらかではないが、ブレヒトが「外国人」であるために、「合衆国憲法修正第5条・自己負罪証言拒否特権」を援用できなかったからだ、という説明も、読んだ記憶がある、翌、10月31日、ヨーロッパへ向け出国、この時付き添ったのが、ジョゼフ・ロージーJoseph Losey(1909-1984)であったことは、何度も、書いた、 1949年、一年間、チューリッヒ滞在の後、東ベルリンに移住、劇団「ベルリナー・アンサンブル」結成、 1953年、ベルリン暴動、当初、「社会主義の達成したものを防衛せよ」と、弾圧を執行した「社会主義統一党」への忠誠を誓う声明を発表したが、数か月後には、以下のような詩を書いた、 After the uprising of the 17th of June The Secretary of the Writers Union Had leaflets distributed in the Stalinallee Stating that the people Had forfeited the confidence of the government And could win it back only By increased work quotas. 6月17日の蜂起のあと 「作家同盟」の書記長は スターリン大通りにパンフレットをばらまいた 人民は政府に対する信頼を打ち固めた というのだ でもそれによって得られたのは、 ますます大きくなった「ノルマ」だけ Would it not be easier In that case for the government To dissolve the people And elect another? ならば、この場合 政府にとってより簡単なのは 人民を解散して 別のを選出することではなかったか? ・・・(後略)・・・ そして、今度は、「ガリレオの生涯」を書いた9年後、彼自身が「異端審問官」の前に立たされることになるのだが、そこで彼が、「屈服」したのか否かは、評価が分かれる、私自身は、描かれた法廷での彼の姿に、好感を持ったことを否定しない、そして、彼が、「東ベルリン」に戻ったこと、をもって、例えばハンナ・アレント「暗い時代の人々」は、非難するようなのだが、・・・、買ってあるのだが、まだ、読んでいない、読んでいないのは、フロイトを援用するまでもない、「読みたくない」気持がどこかにあるからだ、・・・、それも、「屈服」に数えるべきなのか、についても、答えないことにする、・・・、他者の「転向」を非難する心理に、自分もまた同罪である、という罪悪感が伏流していること、したがって、多かれ少なかれそれは「自己愛」的な側面を有していること、を知ってしまった上は、ならば「自分だけは大丈夫」、と言い募る「躁的防衛」よりも、「いや、自分もそうだったかもしれない」と、「抑鬱」に沈潜することを選ぼうと、いや、「病気」だからそれしかできないのかも、それは、自分自身、幾分かは「転向者」だと感じているからなのだけどね、・・・、  「ガリレオの生涯」とブレヒトを描いた、東ドイツの切手  ドイツ  ベルリン、Alleeは英語ならavenue、「大通り」、Straßeは、street、「道」 、「スターリン大通りStalinallee」は、「カール・マルクス大通りKarl-Marx-Allee」の、一時期、「スターリン批判」以前の時代だろう、の名称、ベルリンには、このほか「カール・マルクス街Karl-Marx-Straße」が、もう少し、南の方にある  他者を非難する心理に、自分も同罪だ、という罪悪感が伏流していることを知った上は、「自分だけは大丈夫」と言い募る「躁的防衛」よりも、「自分もそうかもしれない」と、「抑鬱」に沈潜することを選ぼうと・・・。   旧暦三月十九日の月「臥待」、月の入一時間前「有明」  旧暦三月二十日の月「更待」、月の出三時間後  旧暦三月二十日の月「更待」、月の入二時間前「有明」  旧暦三月二十一日の月、月の出二時間後   旧暦三月二十一日の月、月の出三時間後  旧暦三月二十二日の月、月の出三時間後   旧暦三月二十三日の月、月の入二時間前「有明」、「月面図」を学んだおかげで、もう、こんな幽かであるが、ここに映っているのは、うさぎさんの足元にあたる、「嵐の大洋Oceanus Procellarum」であることを知る、もう、あの目立つクレーター「ティコTycho」も隠れてしまった、領民を酷使した、という話を聞いて、もう、この人物には好感が持てないのだけれどもね(笑)、   旧暦三月二十四日の月、南中二時間後「有明」、この時刻になると、もう、すぐ後ろに迫ってきている太陽の光のおかげで、すっかり白く、目立たなくなってしまっているから、広い天空に、多少は目星はつけられるとはいえ、発見するのは至難の業、それだけに、見つけられると、いやはや、とても嬉しいわけです

「黄道十二宮」と「黄道十二星座」が一致しない、とか、東南アジア諸国の「仏教暦」の新年が、「春分」より、幾分遅れているようなのも、どうも「歳差運動」というものが原因らしい、自転運動をしている「 剛体の運動学から「歳差運動」

「こう暑いと何もやる気が起こらない」、と、「何もしない」ことの言い訳ができる、私の大好きな「夏」(笑)、「渡り鳥」の大半が去ったようだから、これからは、これら「地元の人たち」とお近づきになることになる。        ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  シロガシラ(ヒヨドリ科)     ヒヨドリ(ヒヨドリ科)   イソヒヨドリ(ツグミ科)・メス  カメムシ亜目の一種  セイヨウミツバチ(ミツバチ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  カメムシ亜目の一種  シロガシラ(ヒヨドリ科)         メジロ(メジロ科)           シジュウカラ(シジュウカラ科)   シマキツネノボタン(キンポウゲ科)  リュウキュウコスミレ(スミレ科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科) もう、ほとんどの「冬鳥」は、去ってしまったのだろう、近所の川筋でも、イソシギ(シギ科)とおぼしき声が聞こえることが時たまあるが、 鶺鴒 沖縄の冬は、雨と曇天ばかりで、では、沖縄の春はどうかと言えば、やはり雨と曇天ばかりなのだ(笑)、そうこうするうちに、梅雨がやってきて、台風のシーズンになって、それから、やっと、うたい文句通りの「抜けるような青い空」が現れ、「こう暑いと、何もする気になれない」と、「何もしない」ことの言い訳ができる、私の大好きな「夏」(笑)、がやって来る、・・・、だから、今日も陰鬱な曇天で、それでも、猫家族の食糧その他、週に一度ぐらいは、「買い出し」に出ねばならず、そうして珍しく出かけるときは、念・の・た・め・カメラをぶらさげていく、この、初めて見た、・・・、図鑑には、十分なほど(笑)、多種のカメムシ類の写真が掲載されているのだが、でも、どれ一つとして特徴が一致することがない、結局名前を特定することができなかったが、この「カメムシ亜目の一種」を見つけたのは、そんな、ショッピング・モールの駐車場の植え込み、帰り道、せっかくカメラをもってきたのだから、と、未練たらしく(笑)、遊水池を一周してみると、こんな偶然は、とても珍しいことなので、すっかり機嫌を直してしまった、沿道の街路樹の中から、メジロ(メジロ科)の声はいつだって「 April come she will When stream are ripe and swelled with rain May she will stay Rest in my arms again June she'll change her tune In restless walks she'll prowl the night July she will fly And give no warning to her flight August die she must The autumn winds blow chilly and cold September I'll remember A love once new has now growm old あ、四月だな、ということで、「四月になれば彼女は」というこの歌を、恒例、思い出すことになるわけで、中学生頃かな、姉が持っていたLPレコード、「歌詞カード」を眺めながら、何度も聴いた、同じアルバムに収録されていた「Boxer」、中学一年の夏休み、新聞配達のアルバイトの給金をためてヤマハの、一番安い、八千円のフォークギターを買って、最初に練習したのが、それだったから、やはり、中学生の頃だ、中学生の英語力でも、ひどい歌だと思った(笑)、四月に出会って、五月は順調だが、六月にはもう心変わりしてしまって、七月には出ていく、え?八月には亡くなってしまったよ、そして、九月には、もう「思い出」になる、人生って、そんなものかも知れない、などと言う「達観」には程遠い愚鈍な子供だったしな、・・・、見事に、韻を踏んであること、その技巧上の要請からか、物語上は、なかなか無理な展開になった、という事情が理解できたのは、ほんの数年前のこと、・・・、 April Come She Will/Simon & Garfunkel

ダイサギ(サギ科)、ダイゼン(チドリ科)  シロガシラ(ヒヨドリ科)  ヒバリシギ(シギ科)、ダイゼン(チドリ科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.05.02 01:28:17

|