|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

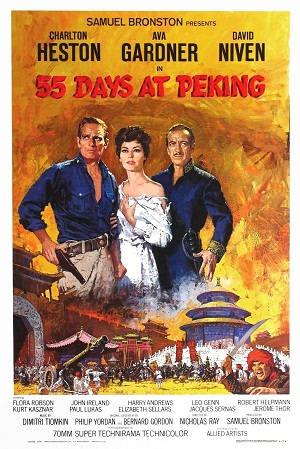

トックリキワタ(アオイ科)、赤花品種  フヨウ(アオイ科)  ススキ(イネ科)  ヒメジョオン(キク科)  ホウキギク(キク科)  リュウキュウコスミレ(スミレ科) 「ねこログ」、総目次(笑)/「スクラップ・ブック」、の、目次。 目次:西アフリカの小国と、ミャンマーの、も・う・一・つ・の・つながりを発見する・・・アフリカの「忘れられた軍隊」/「12月13日の金曜日」、「どこでも同じ舞踏会」、「セレクティブ・イグノランス、選択された無知」、・・・、ラフカディオ・ハーンから、ピエール・ロティ、芥川龍之介、水村美苗「私小説」へ/「見知らぬ土地」、への「エキゾチズム」の「ヴェイル」を、一つ一つ丹念に引きはがしていく作業のような、・・・、あるいは、「客観的」な「観察」というのは、対象をいくぶん「見下して」いるときにこそ可能なのかも、というちょっと落ち着かない結論、・・・、読んで少しも「愉快」でない「文学」を、「読む」ということは?、もちろん、ピエール・ロティ、のことを言っている/バルバドスが、英連邦内の「共和国」となる、つまり、英国国王を戴く「立憲君主制」を廃止、その「植民地主義的」過去を清算する、というニュース、など、あらためて、「さとうきび畑」と、歴史の「偶然」と、「短絡」について/バルバドスの、地図から、諸「聖人」の名前、「天使」と「堕天使」、また、若干の「聖書」研究/ ガンビアは、ガンビア川流域に沿って細長く延びる、旧イギリス植民地、周囲を、旧フランス植民地であるセネガルに囲まれている、国名に「The Gambia」と定冠詞が付されているのは、「コンゴRepublic of the Congo」、「コンゴ民主共和国Democratic Republic of the Congo」と同様、河川の名称に由来しているからだと思われる     ウォロフ語Wolof language、ニジェール―コンゴ語族に属する言語 日付に若干混乱が見られるように思われる、基礎訓練終了が、「1942年」、そこから「8週間」つまり約2カ月の準備期間後、「7月10日」なら、それも1942年のことと思われるが、ボンベイ着が、「1943年」8月、となっている、おそらく、上の「1942年」が、「1943年」の誤りなのであろう。因みに、北アフリカのフランス植民地が、親ナチのヴィッシー政権の影響下にあった時期であるから、ジブラルタルから地中海、スエズ経由の航路は採用し難く、ならば、英領植民地南アフリカを足掛かりとした、「喜望峰回り」の航路だったのではないか、と想像される、下の表は、「新生」に描かれている島崎藤村の1914年の、フランスからの帰途をたどったときに作成した、二都市間の直線距離の積算なのだが、 ラゴス―ケープタウン:4757.91km ケープタウン―モーリシャス:4116.11km モーリシャス―モルディブ:3120.42km モルディブ―コロンボ:842.08km 合計:12836.52km 巡航速度が、500km/dayと想定すれば、25日を要することとなり、ここでの7月10日から8月14日、36日間、途中の燃料補給などの停泊を見込めば、妥当な数字になると思える。   喜望峰回り、スエズ回り、概念図、緯線間隔は1°当たり約110km、経線間隔は、赤道上では同じく約110km、他はこれに緯度をθとして、cosθを乗ずる必要がある 「フリート・ストリートFleet Street」、「ラドゲイト・サーカスLudgate Circus」から「テンプル・バーTemple Bar」に至るロンドンの街路、イギリスの多くの大手新聞社の社屋が並んでいるらしい。  「日本軍第55師団」、wikipedia日本語版によれば、四国出身者からなる師団で、1941年太平洋戦争開始とともに動員、「第一次アキャブ作戦First Arakan Campaign(第一次アラカン作戦、1942年末~1943年4月)」、「インパール作戦(1944年3月~7月)」の支作戦である「第二次アキャブ作戦Battle of the Admin Box(1944年2月)」、のちイラワジ河畔に撤退、フランス領インドシナに移り、プノンペン周辺で終戦を迎える、とのこと、「アキャブ島Akyab Island」は現在のミャンマー「シトウェSittwe」の植民地期の呼び名、同時期、会田雄次は、京都出身兵からなる師団に所属し、アラカン山地から、イラワジ河畔へ退却、ラングーン(現・ヤンゴン)の捕虜収容所で終戦、古山高麗雄は、仙台出身兵の師団で、中国雲南省との国境地帯での戦闘に従事、のち、フランス領インドシナに移って、サイゴン(現・ホーチミン)の戦犯収容所で、終戦、フランス兵の捕虜収容所に勤務していたからである。 実はことごとく、ぎごちなく、疑わしく、胡散臭い、「私たち」は、そのような「出会い」しか可能でないような、「出発点」に立たされていたのだから、仕方がないでしょう、「仕方がない」存在であることを受け入れ、「仕方ない」ことの理由を考え続ける以外には、・・・会田雄次「アーロン収容所」 「彼ら」を、いわば「追いやった」のは、「彼ら」の言葉に、「彼ら」の「トラウマ体験」に対する「治療行為」への協力、としてすら、ちっとも耳を傾けようとしてこなかった、「我々」の方であったのでは、と、遅きに失しているものの、・・・会田雄次「アーロン収容所再訪」を読む 「とてもとても想像の及ばぬこと」については、「とてもとても想像の及ばぬこと」とのみ、表記するという作法、について・・・古山高麗雄を、読み直す 1943年8月にボンベイ着、そこで6か月の訓練の後に、上陸作戦、であるから、それは、1944年初頭ということになるだろう、ここの「1月22日」はそれに符合する、ということは、彼らがこれから遭遇する戦闘は、上で触れた「第二次アキャブ作戦Battle of the Admin Box」、ということになりそうである、この時期、現在のバングラデシュとミャンマーの国境付近の、「マウングダウMaungdaw」という港町が、インド軍によって占領された、とあるから、彼ら西アフリカ部隊の上陸地点は、このあたりと想像される。  バンバラ語Bambara language、ニジェール―コンゴ語族Niger–Congoマンデ諸語Mandéの一言語 センベーヌ・ウスマンOusmane Sembène(1923-2007)  「母たちの村Moolaadé(2004)」センベーヌ・ウスマンOusmane Sembène(1923-2007) 「リメンブランス・サンデー(回顧のための日曜日)Remembrance Sunday」、第一次大戦休戦記念日の11月11日にもっとも近い日曜日が選ばれる。 私見だが、ガンビアは、2017年に、在ハーグの、国連・国際司法裁判所International Court of Justice (ICJ)に対して提訴された、「ジェノサイド禁止とその処罰に関する条約の適用に関する、ガンビア対ミャンマーの訴訟Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar)」の提訴国となっている、人口の90%をムスリムが占めるこの国は、これまでも、イスラム諸国や、近隣諸国間の紛争調停に、外交助力をしてきた経歴があるようだから、これも、ロヒンギヤ・ムスリムに対する連帯感に由来する活動の一環と理解されるけれども、なぜ、かくも距離的には遠く隔たった国が、争訟の当事者として名乗りを挙げたのかについては、奇異の感を禁じ得ないでいた、・・・、ロヒンギヤの人々が迫害を受けたであろう同じアラカンの山中や麓で、70年前に、苦汁を嘗めることを余儀なくされた同国人が存在したことが、あるいは、それを支える一つの動機であり得たかもしれない、ということに、気づかされた記事であったので。 The Gambia Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar) 「私も巴里の舞踏会へ参つて見たうございますわ。」 「いえ、巴里の舞踏会も全くこれと同じ事です。」 海軍将校はかう云ひながら、二人の食卓を 「巴里ばかりではありません。舞踏会は何処でも同じ事です。」と半ば独り語のやうにつけ加へた。 「舞踏会」芥川龍之介(青空文庫) 時は「明治十九年十一月三日」、場所は「鹿鳴館」、この「海軍将校」が、ピエール・ロティPierre Loti(1850–1923)、という設定、・・・、 舞踏会は何處でも同じ事――こう答えたことになっているフランスの海軍将校がのちに祖国に戻ってから、鹿鳴館を 「私小説―from left to right」水村美苗(ちくま文庫)  ちなみに、この表紙は、ウィリアム・モリスWilliam Morris(1834–1896)の壁紙をもとにデザインされたらしい。 彼はChristinaに言った。 ――Yes, I agree that this is an exercise in style. But what do you make of the denial on the part of Akutagawa? ――The denial? Christinaは瞬間的には意味がのみこめなかったようだった。 ――Yes, the denial ―― and the widhful thinking. Christinaはいよいよ困った顔を見せた。「Big Mac」はそんなChristinaに一瞥を与えたあとシェリー酒を一口呑んで言った。 ――You know who this French naval officer is? ――Yes, Pierre Loti. ――Well, then you must know how absolutely contemptuous he was of the Japanese people. Akutagawa must have known it, too. 日本人の血が半分入っていなかったらそのように歯に衣を着せない物の言い方はしなかったであろう。そのとたん堰をきったようにあのセミナーの中でも今までタブーのようになっていた言葉が飛び交ったのであった。なにしろ学生たちは皆日本に滞在した経験から日本人というものがいったい自分のことを何と考えているのか、そもそも世界の中の日本というものをどう捉えているのか、訳がわからなくなっていたのである。しかもそのwishuful thinkingの歴史はそれこそ「舞姫」からめんめんと流れているのであった。 ――This can't be mere ignorance. たんなる無知ではありえない、と「Big Mac」が学生の顔をじろりと見渡しながら言った。するといつもいいことを言うPaulが応えた。 ――I call it selective ignorance. 選択された無知。 私はそのselective ignoranceという言葉を口の中でくりかえした。そしていつも英語でものを考えているとやはり面白い言葉が英語ででてくるものだと感心した。その言葉にはdenialやrepressionやsuppression――すなわち「抑圧」という言葉にあるような陰惨な響き、 「私小説―from left to right」水村美苗(ちくま文庫) ・・・ この作品、「私小説」は、もう何年も前から、何回か、読んでいて、一つは、「12月13日の金曜日」問題(笑)、以下の記事↓、に詳述してあるが、・・・、 「尊厳」という言葉を、私は好まないが、もし無理にでも(笑)定義するなら、「生」を、従って、「死」を、個体毎に、別様に取り扱うべきことだ、と、言おう。 ほとんど筆者を投影している、と思しき「語り手」が、「語り」の「現在」から遡ること「20年前」、アメリカに渡ってきたのだったことを、姉の電話で思い出す、その日は、「12月13日の金曜日」で、「キリスト教圏」では、この日が忌避されているようだから、確かに、飛行機の座席はがらがらだった、という、証言まで添えられているのだ、はっきりとは書かれていないが、おそらく姉の電話自体も、同じ「12月13日の金曜日」であったと思われ、・・・、そこで、ちょうど「暦」に、偏執的にこだわっている時期だっただけに、奇異な感じがした、・・・、復習しておくと(笑)、 「太陽年solar year/Tropical year」、365.24217days/year、の端数を近似する方法として、「閏年」が導入されるのだが、ユリウス暦では、 (1)年号が4の倍数である年を、「閏年」、とする・・・ 365+1/4=365.25 までの近似であるのに対して、これを「改良」した、グレゴリオ暦では、さらに、 (2)年号が4の倍数であっても、100の倍数でもある年は、「閏年」、としない・・・ 365+1/4-1/100=365.24 (3)年号が100の倍数であっても、400の倍数でもある年は、「閏年」、とする・・・ 365+1/4-1/100+1/400=365.2425 と、ほぼ限界まで精度を高めたのである、ところで、 365≡1(mod 7)、366≡2(mod 7) これは「合同式」と呼ばれる記法で、元「数学の先生」だから、と偉そうに使うのだが(笑)、それぞれ「365を7で割ると1余る」、「366を7で割ると2余る」、と読む、・・・、すると、「閏年」ではない場合、暦の上で同じ日は、年を遡る毎に、その曜日は、一日ずつ繰り上がっていき、「閏年」であれば、二日繰り上がることになる、・・・、この「私小説」が発表され、さる文学賞を受賞したのが、確か、1995年であったから、ここでの検討には、世紀の変わり目は含まれず、グレゴリオ暦の、ルール(2)以下は考慮しないでもよかろう、となると、同じ暦日が、同じ曜日でもあるという現象が生じるのは、大雑把に、6年、あるいは、5年、毎に生ずることになろう、前者は、その期間に「閏年」が一度のみ、後者は二度生じた場合である、ところが、これはようやく今気づいたのだが(笑)、ことはそれほど単純ではなく、「閏年」がからんだために、二日繰り上がった際に、その曜日が「飛ばされてしまう」という現象もあり得るのだな、より、細かい検討を要する、どうせ、閑なのだから、やってみる(笑)、・・・、現在年をnとすれば、 i)n≡2(mod 4)のとき、nと(n-5)の間に、4の倍数は(n-2)、ただ一度だけ含まれているから、(n-6)の当該日の曜日が、nの当該日の曜日と一致する、・・・、ここに、当該日とは、「閏年」に余分な一日を挿入すべき二月末、より後の、任意の一日を指す、「12月13日」も、もちろん、これに当たる、以下同様、・・・、 ii)n≡3(mod 4)のとき、nと(n-5)の間に、4の倍数は(n-3)、ただ一度だけ含まれているから、(n-6)の当該日の曜日が、nの当該日の曜日と一致する iii)n≡0(mod 4)のとき、nと(n-5)の間に、4の倍数はnと(n-4)、二度含まれるから、(n-5)の当該日の曜日が、nの当該日の曜日と一致する、問題は、次で、 iv)n≡1(mod 4)のとき、nと(n-5)の間に、4の倍数たる(n-1)が、ただ一度だけ含まれるから、(n-5)の当該日の曜日は、nのそれより6繰り上がり、かつ、(n-5)自体が4の倍数であるから、その前年(n-6)の曜日は、さらに2繰り上がるから、nと同じ曜日は飛ばされてしまい、では、(n-5)に対しては、上のiii)ルールが適用されて、(n-5)と(n-10)の当該日の曜日が一致する、これは、nの当該日の曜日から、6繰り上がったものであるから、ここから、さらに1繰り上がるためには、 n-10≡n-2≡3(mod 4) である以上、その前年、すなわち、(n-11)であるとして差し支えない、つまり、nの当該日の曜日と一致するのは、(n-11)の当該日まで待たねばならない、ということになる、 ・・・、すると、以上をまとめると、 n≡2(mod 4)、から始めると、当該日が同じ曜日になるのは、ルールi)によりまず、(n-6)、 n-6≡n-2≡0(mod 4) であるから、今度はルールiii)により、次に当該日が同じ曜日になるのは、(n-11)、 n-11≡n-3≡3(mod 4) であるから、ルールii)により、次に当該日が同じ曜日になるのは、(n-17)、 n-17≡n-1≡1(mod 4) であるから、ルールiv)により、次に当該日が同じ曜日になるのは、(n-28)、 n-28≡n≡2(mod 4) であるから、ここで一巡が完了、つまり、ごめんね(笑)、頭悪いから、このくらいくどく言わないと、本人が(笑)、わからないのだ、・・・、 六年前、その更に五年前、その更に六年前、そして、そこから飛んで、11年前、というサイクルを繰り返すことになる!で、お判りいただけただろうか(笑)?というか、お判りい・た・だ・け・な・い・のはあんただけ、という話もあるが(笑)、 6+5+6=17 5+6+11=22 6+11+6=23 11+6+5=22 どう組み合わせても、決して「20年」には、ならないのだ、以前、この一節を読んだ際に、「なんか変」と感じたのは、「頭悪い」にしては、上出来の「直観」(笑)だったことになるが、・・・、当時はまだ、エクセル互換表計算ソフトの「日付シリアル値」というものを知らなかったのだろう、過去のカレンダーを表示してくださるサイトにいちいち問い合わせて調べたようだが、今回は、「老いてなお」(笑)「進歩」することはあるのだ(笑)、こんな数表を作成してみた、その「日付シリアル値」というのは、どうやら1900年1月1日を基準日「1」としているようで、表の最下欄に付け加えておいたが、その日が「日曜日」であることから、「シリアル値」の「7」による剰余によって、「0:土曜日、1:日曜日、2:月曜日、・・・」と割り当てる表を参照すれば、基準日以降の日ならばいかなる日でも、その曜日を算出することができる、で、「私小説」の「語り」の「現在」と推定される1990年代前半から、過去にさかのぼって、上述の「サイクル」全部が含まれるように、「20年」よりは少し多めに表示してみた、・・・、果たして「12月13日」が「金曜日」であるのは、1991年、これを「現在」とすれば、そこから「20年前」の1971年の同じ日は、当・然・「金曜日」ではない、では、もう少し遡って、「金曜日」となるのは?、実は、ここで、wikipediaの記述を「カンニング」して(笑)、水村美苗氏の一家が、確か日本企業の海外駐在員、ということで、ニューヨークに移住するのが、いつだったのか、というのを、知った上で、のことなのだが、そうでなくても、「敗戦というものがまだ歴史の一頁にはなっていない時代であった」として描かれる当時の、日本の風物は、1958年生まれの私にも、おぼろげな記憶の中のそれと、似通ったもののようにおもえたことも手伝って、1963年、と、断定したのであった、・・・、  これはあるいは日本固有の「風習」かも知れないが、書物の「  ニュー・ジャージー州プリンストン  コネチカット州ニュー・ヘヴン  マサチューセッツ州ケンブリッジ  イギリス、オックスフォードおよびケンブリッジ ・・・、話を戻すと、上の「私小説」の引用部分は、その、おそらくイェール大学大学院の、「日本文学」のセミナー、講義の主要部分は終了して、だから、「シェリー酒」をのみながら語り合ったりしているわけだが、クリスティーナという学生の「芥川」に関するレポートの発表がのこっているだけだった、という情景、で、水村美苗氏は、イェール大学を博士課程まで卒業されているのだが、これはフランス文学科で、のちに、プリンストン大学のほか、そういえば、「本格小説」の冒頭は、語り手のカリフォルニアの宿舎にある日本人青年が訪ねてくる、という話だった、それは、スタンフォード大学のことだったんだね、スタンフォードなどで、「日本文学」の教鞭をとることになる、しかし、今時(笑)、ほんとに「鞭」なんて使ってたら、大問題になるのにね、この表現は、今でも生きているみたいね、・・・、だから、この「セミナー」は、その時期の、東海岸での話のように思えるから、プリンストン大学での情景、ということにしよう、場所は、わかった(笑)、そして、「時」を特定したいがために、上の、長い長い「12月13日金曜日」談義となったわけだった、1963年に、13歳の中学生だったとして、1950年生まれ、アメリカの大学の制度もよく知らないけれども、学部四年の後に大学院、博士課程なら5年間行く、という日本と同じものと想像すれば、博士課程終了時27歳、1977年、・・・、wikipediaによれば、プリンストンで「教鞭をとる傍ら」小説を書きはじめ、「続明暗」が1990年、「私小説」が1995年、「本格小説」が2003年、それぞれ文学賞を受賞しているようだから、結局大騒ぎした割には、大したことが判明したわけではないが、1977年から、「12月13日」が金曜日である1991年あたりまでの、いつか、ということになるだろう、・・・、「Big Mac」と「Christina」のやり取りをもう一度抜き出して、拙訳を付してみると、 Big Mac: Yes, I agree that this is an exercise in style. But what do you make of the denial on the part of Akutagawa? Christina: The denial? Big Mac: Yes, the denial ―― and the widhful thinking. ビッグ・マック:うん、この作品が、文体における実験であることは、私もそうだと思う。だが、ここにみられる芥川の側の「否認」について、君はどう考えるのかね? クリスティーナ:「否認」、とおっしゃいますと? ビッグ・マック:そう、「否認」、あるいは、「希望的思考」、と言ってもいい。 Big Mac: You know who this French naval officer is? Christina: Yes, Pierre Loti. Big Mac: Well, then you must know how absolutely contemptuous he was of the Japanese people. Akutagawa must have known it, too. ビッグ・マック:ところで、君は、この「フランス人海軍士官」なるものが、誰なのか知っているのかね? クリスティーナ:はい、知っています、ピエール・ロティです。 ビッグ・マック:ならば、この人物が、日本人に対して、弁護のしようがないほどに、侮蔑的な描写をしたことをも知っているに違いないね。芥川その人も、当然それを知っていたはずなのだ。 「奥様はその仏蘭西の海軍将校の名を御存知ではございませんか。」 するとH老夫人は思ひがけない返事をした。 「存じて居りますとも。Julien Viaud と 「では Loti だつたのでございますね。あの『お菊夫人』を書いたピエル・ロテイだつたのでございますね。」 青年は愉快な興奮を感じた。が、H老夫人は不思議さうに青年の顔を見ながら何度もかう 「いえ、ロテイと仰有る方ではございませんよ。ジュリアン・ヴイオと仰有る方でございますよ。」 「舞踏会」芥川龍之介(青空文庫) Pierre Loti(1850-1923)、「ピエール・ロティPierre Loti」は筆名で、本名は、ここで「H老夫人」が語る如く、Louis Marie-Julien Viaud、であった、このシーンは、「大正七年の秋」、鎌倉へ向かう汽車の中、・・・、上の「鹿鳴館」の舞踏会が、「明治十九年」すなわち、グレゴリオ暦1886年、この「大正七年」は、同1918年であるから、その間32年の時間が経過している、当時17歳だった「明子」の32年後、49歳あたりになろうか、が、「H老夫人」、そして汽車に乗り合わせた「青年の小説家」が、芥川龍之介本人、と読むことができる、・・・、すると、この小説をレポートの題材にした「クリスティーナ」は、当然、この海軍士官がピエール・ロティであることを知っており、芥川龍之介が、その事実を「知っている」ことも、知っている、芥川龍之介は、「お菊夫人」を読んだことがあるかも知れないほど、「ピエル・ロテイ」を知っている、ようだから、当然、その「侮蔑的表現」をも、「知っている」筈なのだ、・・・、ただただ、「明子」さん、あるいは、「H老夫人」だけは、その海軍士官の本名しか知らなかったために、「日本人」である自分にも、礼譲を尽くしてくれたその人物の記憶しか、もっていないのであった、・・・、以前、書いたことだが、たとえば、ジョゼフ・コンラッド「闇の奥」、「コンゴー河」上流域の「原住民」を描く際の、翻訳者の中野好夫が、直訳を躊躇するほどの、強烈な侮蔑的表現、マーク・トウェイン「ハックルベリ・フィンの冒険」、「白人」である語り手と、「黒人」のジムの間で、「正直者のインディアンに誓って」という言葉が交わされる場面、あるいは、フィッツジェラルド「グレート・ギャツビー」、たった一か所だけ登場する「黒人」、文脈とはほとんど無関係に主人公たちが、彼らの姿を見て、大笑いした、としか言及されない、あるいは、永井荷風「墨東奇譚」、「玉ノ井」の私娼たちの姿が、好意的に言って「憐憫」、やはり侮蔑的としか言いようのない表現の数々をもって描かれている、・・・、そんなことが可・能・で・あ・っ・た・のは、・・・、それぞれ、コンラッドは、「原住民」が、マーク・トウェインは、「インディアン」が、フィッツジェラルドは、「黒人」が、そして、永井荷風は、「玉ノ井の私娼」が、自分の書いた文章を、少・な・く・と・も・同時代的には、決して読むはずがない、と高をくくっていられたからではないのか?、と思ったのだ、ところが、もちろん、「同時代」という限定をはずせば、それは、「読まれ」得たのである、現に、チヌア・アチェベというナイジェリアの、「原住民」の、作家が、「闇の奥」、を、読・ん・だ・、ように、・・・、ヨーロッパ植民地主義の「作家」達は、彼らのうちの少なからぬ部分が、「人間以下の存在」、「私たちとは対極にある人種」と断じて疑いも抱かなかった、ヨーロッパ以外の土地に住む「他者Others」たち、の中にも、やがて、産業革命と資本主義、市場経済の恩恵かも知れない「文明」の「黎明」が訪れ、ヨーロッパ人の書いたものすら、残らず「読めてしまう」時代になってしまうだろうことを、想像できなかった、そんな時代が本当にやってきたなら、現にやってきたのだけれども、いくらなんでも、書き手の品性を疑わせるものとして、嘲弄の対象になりかねないから、そこまでひどい侮蔑表現を、もはや採用することが、で・き・な・く・な・っ・た・、という事情以外のものではない、と考えたのだが、・・・、さて、ここに、ピエール・ロティ氏の場合は、どうだったのだろうか?、まさに、「32年」の時差をもって、「黄色人種」の作家たる芥川龍之介は、ちゃんと、ロティを、読・ん・だ・のである、たとえ、「選択された無知selective ignorance」によって「否認denial」された、としても、そして、ただ、この人物が「なんて醜いんだろう」と描いた、日本「女性」の目には、「明子=H老夫人」がそうであったように、ま・だ・、触れていなかった可能性は、あるとしても、・・・、後の時代の考証によれば、芥川龍之介は、この「舞踏会(1920)」を、ピエール・ロティその人の著作「秋の日本Japoneries d'Automne(1889)」、その中の「第二章・江戸の舞踏会Deuxième partie UN BAL A YEDDO」なる一文、に触発されて書いたといわれている、さらに、この芥川作品に、これまた触発されて、三島由紀夫が「鹿鳴館」という戯曲を書いた、以前、「私小説」のこの部分を読んだ際は、勤勉な「読者」ではある(笑)、この三島の作品や、本文に少しだけ言及のある鴎外の「舞姫」まで、読んだはずだった、・・・、それはさておき、「秋の日本」には、タダで手に入る(笑)英語版はなさそうだ、英語圏の研究者の興味をそそらなかった、ということだろうか、フランス語版は、以下のように「pdf」ファイルでなら手に入る、日本語訳の角川文庫版を、数百円のものであったから、「清水の舞台」の気持ちで(笑)、注文したから、まもなく、フランス語の勉強のつもりで、「根本的にはこの国民には趣味がないこと、国民的誇りが全く欠けていること」などという一節は、きっと、水村美苗氏が、このフランス語版から訳されたものなんだろうと思えるから、その「   Japoneries d'automne/Pierre Lotiフランス語版、「pdf」ファイル・「秋の日本」ピエール・ロチ(角川文庫) 芥川が、「お菊夫人」として言及している「お菊さんMadame Chrysanthème(1887)」は、昭和4年、というから1929年か、の岩波文庫版を、全ページ、フォトコピーした画像ファイルであろう、以下のような版で、180円という廉価で入手できそうであるが、180円でも(笑)、まだ躊躇している、・・・、英語版は、タダで手に入る、・・・、   「お菊さん」ピエル・ロチ・Madame Chrysantheme/Pierre Loti ・・・ ピエール・ロティに関するwikipedia記事は、申し訳ないが、とても散漫で、いや、書いている方は恐らく文学上の業績に関心の中心があるからなのだろうが、作品名が列挙されるばかりで、その間、一体、いつ、どこに、いたのかが、よくわからない、・・・、わからないなりに拾ってみると、海軍士官の演習として、南太平洋、フランス領ポリネシア、タヒチ、を訪れたのが、1872年、そして、1881年には、セネガルの兵士を主人公とする「Le Roman d'un spahi」、おそらく、これが、岩波文庫版「アフリカ騎兵」にあたるのだろう、を出版しているが、いつ、セネガルに行ったのか、そもそも行ったことがあるのかどうかは、不明、これも、やはり数百円だったから、「清水の舞台」(笑)で注文したから、そのうち、その辺は判明するかもしれない、・・・、  「アフリカ騎兵」ピエール・ロチ(岩波文庫) 1883年、「Mon Frère Yves/My Brother Yves」なる自伝的小説を発表、同年、フランス領インドシナ、ユエHue、これは、フランス語風に語頭の「h」を無音化するからであって、フエのほうが、おそらく地名としては正しい、と聞いたことがある、における、「Battle of Thuận An」でのフランス軍の残虐行為を新聞記事として発表、これによって軍から、降格謹慎の処分を受けた、というから、これも、はっきりしないが、その時期、ヴェトナムに駐在していたのであろう、・・・、ちなみに、この「Battle of Thuận An」、の地名「Thuận An」は、サイゴン、現・ホーチミンの近郊には見つかるものの、フエとは遠く離れているから、よくわからない、その、「Battle of Thuận An」は、より広範囲な「トンキン作戦Tonkin campaign(1883-1886)」と呼ばれる北部ベトナム「トンキンTonkin」の支配権をめぐる争闘の一部をなすもので、フランス軍と戦ったのは、ヴェトナム人、のみならず、劉永福Liu Yongfu(1837-1917)の「黒旗軍Black Flag Army」、広西、雲南の中国人勢力などが含まれていた、と言われる、劉永福と「黒旗軍」については、のちに、台湾南部で、日清戦争後の日本占領軍に対する抵抗戦力ともなったことで、石光真清「城下の人」にも登場するので、また、いつか、いつのことになるか、あるのかないのか、触れることもあろう、・・・、  「城下の人―石光真清の手記(一)」石光真清(中公文庫) ロティの足跡に戻ると、1886年「Pêcheur d'Islande/An Iceland Fisherman」発表、これは、「青空文庫」に邦訳がある、・・・、 「氷島の漁夫」ピエル・ロチ(青空文庫) 「Islande」はフランス語で「Iceland」を表すが、これも、本人が、アイスランドを訪れたことがあるのかどうか、などということは、不明、そして、上記芥川「舞踏会」が「実話」だと考えれば、ロティは、1886年には、日本にいたことになるのだが、おそらくその時の滞在、ないし、その後に書かれたのが、「お菊さんMadame Chrysanthème(1887)」、「日本の秋Japoneries d'Automne(1889)」、1890年には、「モロッコについてAu Maroc」を著しており、これはフランス大使館員に随行したフェズへの旅路の記録だといわれている、1892年には、「東洋の亡霊Fantôme d'orient」、これは、コンスタンチノープル、現・トルコ、イスタンブールへの旅に基づくもの、1895年から1896年には、「砂漠、エルサレム、ガリラヤThe Desert, Jerusalem, and Galilee」、これについても、その地を訪れたのかどうかは不明、1899年から1900年にかけて、英領インドを訪問、1903年には「(イギリス人のいない)インドL'Inde (sans les anglais)/India (without the English)」を発表、1900年4月には、義和団事件への国際的介入の一環として、北京を訪れ、この時の見聞を「北京最後の日々Les Derniers Jours de Pékin/The Last Days of Peking」として1902年に出版、1905年には、日本を再訪、「プラム夫人の三度目の青春La Troisième jeunesse de Mme Prune/The Third Youth of Mrs. Plum」を書く、・・・、もう、これくらいにしておく、結局、この記事からも、それをそのまま逐語訳したと思しきwikipedia日本語版からも、この人物が、そもそも、たとえば日本にも、いつ、滞在したのかは、わからないままで終わる、まあ、海軍の軍人なのであるから、世界中を、激しく往還するものではあろうと想像はできるものの、・・・。  「北京の55日」ニコラス・レイ/55 Days at Peking/Nicholas Ray(1963)、は、「義和団事件」を、徹頭徹尾、介入したヨーロッパ列強の視座から描いている、と言ってよいのだろう、日本の武官として、若い伊丹十三が出演していることで有名だが、安いDVDがうちにあるので、また、みなおしてみよう。 ・・・ さて、どういう馴れ初めだったのか(笑)、思い出してみると、そう、「アイルランド人」、より厳密には、ギリシャ正教会教徒であるギリシャ人の母と、「プロテスタント」、はっきりわからないが、「聖公会・イギリス国教会」を指すのであろうか、信者であるアイルランド人の父、の間に生まれた、パトリック・ラフカディオ・ハーン、が、ニュー・オーリンズでジャーナリストとして働く傍ら著作を開始しはじめていた頃、「日本」という国に、最初に関心を持つに至ったきっかけが、この、ピエール・ロティを読んだことだった、と書かれていたからなのだな、前回触れたが、ラフカディオ・ハーンの、ニュー・オーリンズ在住は、1877年から1887年、・・・、上の記事から判断する限り、ハーンが、読んだとしたら、出版されたばかりの「お菊さんMadame Chrysanthème(1887)」しかあり得ないことになる、彼は、もちろん、ノルマンディーのカトリックの高校で学んでいるのだし、フランス語は堪能であったから、出版後すぐに読むことができただろう、しかし、同年、マルチニックに向けて旅立つのだから、あるいは、マルチニック到着後に時間をかけて読み、そこで日本への想像を膨らませた上、二年後に、彼の地へ旅立つ、ということだったかも知れない。終生、日本を「愛した」と誰もが称賛するこの人に、最初にその国に関するインスピレーションを喚起した人物が、これまたかくもあからさまな、侮蔑的なまなざしの持ち主であったことが、ある種、興味深い、・・・、ということで、今回は、この辺まで。 ・・・ 水村美苗「私小説」、上の引用部分について、以前書いたものは、こちら↓ かゝる界(さかい)に身を置きて、あけくれに見る人の一人も友といえるもなく、我をしるもの空しきをおもへば、あやしう一人この世に生まれし心地ぞする。 ・・・ (français)En descendant la côte d’Afrique, quand on a dépassé l’extrémité sud du Maroc, on suit pendant des jours et des nuits un interminable pays désolé. C’est le Sahara, la « grande mer sans eau » que les Maures appellent aussi « Bled-el-Ateuch », le pays de la soif. Ces plages du désert ont cinq cents lieues de long, sans un point de repère pour le navire qui passe, sans une plante, sans un vestige de vie. Les solitudes défilent, avec une monotonie triste, les dunes mouvantes, les horizons indéfinis, – et la chaleur augmente d’intensité chaque jour. Et puis enfin apparaît au-dessus des sables une vieille cité blanche, plantée de rares palmiers jaunes ; c’est Saint-Louis du Sénégal, la capitale de la Sénégambie. Une église, une mosquée, une tour, des maisons à la mauresque. Tout cela semble dormir sous l’ardent soleil, comme ces villes portugaises qui fleurissaient jadis sur la côte du Congo, Saint-Paul et Saint-Philippe de Benguéla. Le Roman d'un spahi/Pierre Loti Introduction-I (English)Sailing down the West Coast of Africa, a ship once she has left behind the extreme southerly point of Morocco, runs for days and nights along an interminable stretch of utterly barren shore. This is the edge of the Sahara, the "great sea without water," which the Moors likewise call "Bled-el-Ateuch," the Land of Thirst. The shores of the desert extend for five hundred leagues on end without one spot where a passing vessel can put in, without a plant or living thing. The solitude is unbroken; the same depressing monotony is ever before the eye - shifting sand hills, horizons lost in haze; and the heat grows fiercer and fiercer every day. And then at the very last appears rising above the sands and old-time city, a few scanty yellow palms waving over its white houses: this is Saint-Louis of Senegal, the capital of Senegambia. A church, a mosque, a tower, houses of Moorish architecture, - all seem fast asleep under the blazing sun, like those Portuguese towns, that once were flourishing communities on the Congo coast, Saint-Paul and Saint-Philippe of Benguela. A Spahi's love-story/Pierre Loti Foreword-I (日本語)アフリカ沿岸を下って、モロッコの南端を過ぎると、果てしもない荒涼とした陸土に沿うて、幾日幾夜となく進むことになる。これが、サハラ、即ち、≪水のない大海≫で、モール人たちはこれを≪ブレッド・エル・アトゥーシュ≫とも呼んでいるが、≪渇きの国≫という意味である。 この沙漠の沿岸地方は長さ五百里に亙り、通う船の目標になるようなものは何一つ見えず、一本の樹木もないし、生物一匹いる形跡もない。 寂寞の世界が、物悲しい単調さで、始終形を変える砂丘、際涯もない地平線を拡げている。 ―そして、暑熱は日一日と、その強さを増していく。 その次に、とうとう、砂原の上に、疎らな黄色い棕櫚の木に囲まれた白い古い街が現れるが、セネガルのサン・ルゥイの町であり、セネガンビ地方の首都である。 キリスト教寺院が一つ、回教寺院が一つ、等が一つ、モール風な家屋が何軒か見える。これらすべては、昔コンゴ沿岸地方に栄えたサン・ポールやサン・フィリップ・ド・ベングェラなどのポルトガルの町々と同じく、焼けつく太陽の下で睡っているように思われる。 「アフリカ騎兵」ピエール・ロチ(岩波文庫)序曲一  Spahi:フランス軍の「軽騎兵隊」、ペルシャ語の「騎兵」を表す言葉が、トルコ語を経由してフランス語に入った、と言われている、・・・、 「セネガルのサン・ルゥイ/Saint-Louis du Sénégal/Saint-Louis of Senegal」、サン・ルイは、セネガル北部大西洋岸、モーリタニアとの国境に近い街、・・・、サン=テグジュペリの「南方郵便機」であったか、に登場していたかもしれない、・・・、 サン=テグジュペリ「南方郵便機」、を読む 「セネガンビ地方/Sénégambie/Senegambia」、セネガルと、そこに楔のように打ち込まれたような形の、ガンビア川流域の細長い地帯を表す、ガンビア、これらを合わせて「セネガンビア」と呼ぶ用例は、今日も存在しているようだが、ここでは、イギリス領西アフリカ植民地British West African colonyに、1765年から、1779年の間、「セネガンビア地方Province of Senegambia」という呼び名があったようなので、それを指していると思われる、セネガルは、フランスの植民地、ガンビアはイギリスの植民地となっていくのだが、この時代に、どんな状態であったのかは、まだ、調べているない。 「サン・ポール/Saint-Paul/」、「サン・フィリップ・ド・ベングェラ/Saint-Philippe de Benguéla/Saint-Philippe of Benguela」、・・・、「コンゴ沿岸地方」と言っているが、コンゴは、ベルギーおよびフランスの植民地であって、ポルトガルが、植民都市をつくったのなら、それよりは南のアンゴラではなかろうかと、調べてみると、現在の首都ルアンダLuandaの、植民地時代の呼び名が、「サン・パウロ・デ・ルアンダSão Paulo de Luanda」、そして、現在のベングェラBenguelaが、「サン・フェリペ・デ・ベングェラSão Felipe de Benguela」であることがわかった。 「lieues/leagues/里」、「lieue」は、フランス革命以来「メートル法」を採用したフランスで、1812年から1840年まで使用されていた距離の単位、ちょうど、4km、マイルで言うと2.5mi、・・・、「league」は、英語圏で伝統的に用いられてきた単位で、おおよそ、人が一時間に歩き得る距離、を表す、とのこと、ならば、ほぼ、日本語の「里」と同じで、やはり、4km、と解して差し支えなかろう。    「ブレッド・エル・アトゥーシュBled-el-Ateuch」、「モール人」の言葉、というが、アラビア語かも知れない、と考え、 日本語―アラビア語辞書で、「渇き」、「国」、で検索して、それぞれローマ字音訳の形が、「Ateuch」、「Bled」、に似ているものを探してみた結果が、こちら↓ عطش 18 'ayn「右接形」عـ 16 taa'「両接形」ـطـ 13 shiin「左接形」ـش بلد 2 baa'「右接形」بـ 23 laam「両接形」ـلـ 8 daa「左接形」ـد アラビア語アルファベット一覧表 ・・・ (français)On aperçoit aussi ce que l'on n'avait pas vu du large: d'immenses fourmilières humaines sur le rivage, des milliers et des milliers de cases de chaume, des huttes lilliputiennes aux toits pointus, où grouille une bizarre population nègre. Ce sont deux grandes villes yolofes, Guet-n'dar et N'dartoute, qui séparent Saint-Louis de la mer. (English)Further you see what was invisible from out at sea, - immense human ant-hills lining the beach, thousands and thousands of Lilliputian huts with pointed roofs of thatch, swarming with a queer nondescript Negro population. These are two big Yolof villages, or rather towns, Guet-n'dar and N'dartoute, separeting Saint-Louis from the sea. (日本語)また、沖からは見えなかったものがあるのにも気がつく。それは、岸辺に蝟集している数限りもない人間の群れであり、幾千となく並んだ藁葺の小屋、屋根の尖ったリリピュット族の小屋であるが、奇怪なネグロの一部族がそこで蠢いているのである。これはヨロフ族の二つの大きな町、ゲット・ンダールとヌダール・トゥットとであって、これに、サン・ルゥイの町は海から隔てられている。 Le Roman d'un spahi Introduction-I/A Spahi's love-story Foreword-I/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・序曲一」ピエール・ロチ (français)fourmilière蟻の巣、grouiller群れる (français)une bizarre population nègre、奇怪な黒人の集団、(English)a queer nondescript Negro population、妙な、しかしさしたる特徴のない黒人の集団、・・・、「bizarre」という単語は、英語の語彙の中にも、同じく「奇怪な」という意味で、入っているのに、それを用いずに、このような「意訳」をしたのには、何かわけがあるのだろうか? (français)lilliputiennes/(English)Lilliputian/(日本語)リリピュット族、・・・、こんなところで妙な縁、というべきか、スウィフト「ガリバー」の「小人国」の住人、訳者渡辺一夫氏、著名なフランス文学者らしく、確か、ビルマの戦場から帰還した会田雄次が耽読した、と「アーロン収容所」にあったと思うから記憶にとどまっていた、そんな故人のミスをあげつらうなど、はしたないが、どうも、アフリカ人の種族の一つと勘違いされたような訳文である、・・・、「リリピュット族」、つまり「小人国」の住人の「小屋」、というのだから、「小さい」、と言いたいのだろう、フランス語でも英語でも、「蟻の巣fourmilière/ant-hills」に喩え、日本語訳は、「蝟集」とか、「蠢いて」とか、部首に「虫」を含む字を用いてその意を伝えているようだが、下の地図に見るように、ここは、セネガル河が運んできた砂によって形成された、細長い砂州が連なっている海岸で、座礁の危険があるから、船は近寄れない、だから、船上から遠く陸地を望んでいるわけで、人や家が「小さく」みえるのは、いわば当たり前のことなのに、それをことさら強調するのは、未知の「他者」、「異種」に出会った恐怖を補償する心理的機制かもしれず、いや、それは、こちらの「深読み」に過ぎる可能性もあるが、どうも、上の水村美苗の引用部分にあったように、日本女性を描く際に、「なんて醜いんだろう、この哀れな小さな日本の女たちは!」と、やはり「小さい」ことを強調している、まず、「小さい」と断定することで、相手を「見下し」、自ら優位に立とうとする、植民地主義者にしみ込んだ身振りなのかもしれない、と疑ってかかったからだ、 (français)yolofes/(English)Yolof/(日本語)ヨロフ族、・・・、これは、おそらく、「wolof/ウォロフ」であろう、モーリタニアの南西沿岸部、セネガル北西部、およびガンビアに居住する民族集団、ウォロフ語Wolof language、は、ニジェール―コンゴ語族に属する言語、・・・、これまた、「縁」と言わざるを得ない、上の記事↓ 西アフリカの小国と、ミャンマーの、も・う・一・つ・の・つながりを発見する・・・アフリカの「忘れられた軍隊」 に登場する、語り手は、ガンビアの人だが、ウォロフ語の話者なのである、 (français)Guet-n'dar/(English)Guet-n'dar/(日本語)ゲット・ンダール (français)N'dartoute/(English)N'dartoute/(日本語)ヌダール・トゥット これら二つの町の名は、1886年に出版された「エンサイクロペディア・ブリタニカEncyclopædia Britannica」第9版、の「サン・ルイSt Louis」の項に、登場することが、「ワン・クリック」で、わかってしまう時代なのだ! St Louis, the capital of Senegambia or Senegal, West Africa, and known to the natives as far as Timbuktu as N’dar, is built on an island 10 sea-miles above the mouth of the Senegal river, near the right bank, which is there a narrow strip of sand—the Langue de Barbarie—occupied by the villages of N’dar Toute and Guet N’dar. Two bridges on piles connect the town with the villages; and the Pont Faidherbe, 2132 feet long and constructed in 1863, affords communication with Bouetville, a suburb and the terminus of the railway, on the left bank. サン・ルイ、西アフリカのセネガンビア、ないし、セネガルの首都、原住民の間では、はるか遠くティンブクトゥにまで、「ンダール」という名でその町のことは聞こえている、という、この街は、セネガル川の河口から、10海里、遡った右岸、の島の上に建設されている、その辺りは、細い砂州となっていて、―「野蛮人の舌」と名付けられているのだが、―「ンダール・トゥット」および、「グェット・ンダール」という村々がある、これらの村々と、島は、二つの橋で結ばれており、さらに、1863年に建設された2132フィートに及ぶ「ファイデルブ橋」によって、左岸にある、鉄道の終点である、郊外の、「ブートヴィーユ」とが接続されているのである。 ティンブクトゥTimbuktu、マリMali中部の都市 海里sea-mile、緯線の「1分」、つまり「1度」の1/60を基準に定められた、・・・、地球の、平均半径mean radius、r=6371.0km、として、πr/180=111.195、これが「1度」であるから、さらに60で割って、1.85325km、・・・、ただ、現在は国際基準として、1852mと定められているとのこと langue(フランス語)舌、言語 toute(フランス語)すべての、であるから、「ンダール・トゥットN’dar Toute」、は「ンダール、の全部」という意味になろう guet(フランス語)見る、見張り塔、同じく、「グェット・ンダールGuet N’dar」、なら「ンダール岬」、みたいな意味であろうか? 以下の地図が、ものすごく縦長になっていることからも分かるように、この街は、セネガル川が、大西洋にそそぐ寸前に、あるいは、サハラ砂漠の南端から運んできた砂、ということになるのだろうか、を大量に河口に堆積させたために、長い長い砂州が形成され、それに伴って、川自体が、南の方に湾曲され、ほとんど十数キロにもわたって、海岸線と並行して流れることになった、その砂州の近傍に出来た島の上に築かれた都市であるらしい、この島が、「ンダール島Île de N'Dar」であり、市庁舎などの市の中心部は、今も、この島の上にあるようであるが、その「ファイデルブ橋Pont Faidherbe」、「pont」はフランス語「橋」であるから、英語なら「Faidherbe Bridge」によってつながった、対岸、流れのほうから見て左手だから、「左岸」に、上では「郊外」と呼ばれているが、市街地が広がっている、「ブートヴィーユBouetville」などといういかにもフランス語風の地名は、植民地時代のもののようで、現在は見つからない、・・・、「ブリタニカ」の記事にある「二つの橋」は、北側の「ンダール・トゥットN’dar Toute」と「ンダール島Île de N'Dar」を結ぶのが、「オスマーネ・マセック・ンディアイェ橋Pont Ousmane Masseck Ndiaye」、建国英雄にちなむ命名かと思いきや、ごく最近のサン・ルイ市長の名前のようだ、もう一つ、南側の「グェット・ンダールGuet N’dar」と「ンダール島Île de N'Dar」を結ぶのが、「ムスタファ・マリク・ガイエ橋Pont Moustapha Malick Gaye」、こちらの人物も、見つからず、・・・、 pile堆積物 1footは、0.3048mであるから、「ファイデルブ橋Faidherbe Bridge」、2132feetなら、649.8336m  とまあ、こんな風に、原典のフランス語版、これは、100円で「電子版」が購入できた、そして英訳版、これは、どこかの図書館の蔵書を全ページフォトコピーした画像ファイル、もちろん無料、そして、日本語、岩波文庫1952年発行のものの復刻版、三つを照らし合わせつつ、地名や、動植物の名前、などが出てくるたびに、立ち止まって調べたりしていると、それなりに楽・し・く・、読めるので、もうしばらく続けてみようかと思う、もちろん、本・当・は・、ちっとも楽しくなんかない小説だからこそ、こんな「防衛機制」が必要とされるのだ、・・・、たとえば、こんな一節、・・・、 (français)La mulâtresse, petite-fille d'esclave, venait de reparaître là avec son cynism atroce, sous la femme élégante aux manières douces; elle n'avait eu ni remords, ni peur, ni pitié... (English)The half-caste, grandchild of a slave-woman, had reappeared in cynical self-betrayal under the envelope of the elegant, gentle-mannered lady of society; she showed never a trace of remorse, or fear, or pity. ... (日本語)外面は立居振舞のしとやかな上品な婦人を装いながらも、奴隷の娘に生まれた Le Roman d'un spahi Première Partie-XII/A Spahi's love-story First Part-XII/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第一部十二」ピエール・ロチ ・・・ (français)La mulâtresse、これは、mulâtreの女性形、英語の「ムラートmulatto」は、スペイン語およびポルトガル語mulatoを起源とするようだが、その同根の言葉、白人のヨーロッパ人と、黒人のアフリカ人の混血、(日本語)日本語訳は、それを、「 (français)cynism atroce、(English)cynical self-betrayal、(日本語)非道な破廉恥、フランス語、英語は、それぞれ、「凶悪な冷笑的態度」、「冷笑的に自らを裏切ること」、・・・、 ・・・ これは、主人公の「アフリカ騎兵spahi」、フランス人の軍人で、アフリカに赴任しているから、そう呼ぶらしい、ただ、同僚の中には、「黒人」も少数だが、含まれているようにも描かれている、フランスの田舎の、「小農」の出身、という設定になっている、が、植民地の、ヨーロッパ人の商人の妻、それが、やはり植民者と、「現地人」、あるいは奴隷、との間に生まれた子供であるのだが、と、「情事」を重ねる、そして、その女が、別の「騎兵隊」のフランス兵とも関係をもっていることを知るや否や、心の中で、とはいえ、このような罵言を発するのである、・・・、今日的な「人権感覚」に照らして、というよりは、同じく「有色人種」として、と言った方が近いかな?、あまり、心穏やかに読み進めるものではないのであり、だから、こんな風に、ことさらに、「本筋」、・・・、悪いけど、プロットは、凡庸、表現も、贅を尽くしているように見えて、「紋切型」の連続、・・・、などと一世紀半前に書かれた小説に向かって毒を吐くよりは(笑)、そんな「本筋」とは無関係な、些末な言葉に拘泥することで、ある種、「検閲」をかけているわけなのである、・・・、でも、不思議なことに、こんな作業を続けていると、たとえば、発音することさえ難しい、数々の地名を、カタカナのままで読み飛ばしていたならば、ただただ、それは、「見知らぬ土地」、の「エキゾチック」な背景、として通り過ぎていくはずのものが、ちゃんと、例えば地図の上に特定されることで、その「神秘性」のヴェイルをたちまち失い、余計に寒々として「貧しい」筋書きがあらわになってくるのが、かなり意地悪な「楽しみ」になってくるのは、ちょっと新鮮な経験かも知れない、・・・、70年前の、「岩波文庫」を読みふけった「フランス文学」かぶれの青年たちは、一体、これを、どう読んだのだろうか、まさに、水村美苗がいうところの、「wishful thinking」の連綿たる「歴史」、「selective ignorance」の「伝統」が、今日までも、さして打撃を受けずに、つながっているようにも思えるから、こんな形の「解毒」作業も、あるいは有効かもしれない、と思ったりした、・・・、  ・・・ (français)bengalis、(English)Bengal sparrows、(日本語) Le Roman d'un spahi Introduction-II/A Spahi's love-story Foreword-II/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・序曲二」ピエール・ロチ カエデチョウ科EstrildidaeベニスズメAmandava amandavaのことを、フランス語では、Bengali rouge、と呼んでいるのは、ネット辞書で調べた限り、確かなようであるが、「ベンガル」地方を含む南アジア、東南アジアが原産地で、その分布域には、西アフリカやマグレブは含まれておらず、近縁種の、Amandava subflava、というのなら、サハラ以南アフリカに生息するという、写真で見る限り、紅雀ほど「赤」くはなく、「オレンジ色」っぽい、・・・、カエデチョウ科、というのは、漱石の作品で知られる「文鳥」、ブンチョウもそうだが、元来、熱帯の鳥であったものが、愛玩用に「北」の国にも、移入され、さらにそれが「篭脱け」という形で野生化したりするものが多い、当地にも、シマキンパラ、ギンパラ、が、生息している、・・・、本文では、「フランスでは   シマキンパラ(カエデチョウ科)、三年ほど前の写真だが。 ・・・ (français)marabouts、(English)marabous、(日本語) Le Roman d'un spahi Introduction-II/A Spahi's love-story Foreword-II/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・序曲二」ピエール・ロチ まず、「marabout」で検索すると、「マラブー」、西アフリカ、マグレブで、イスラム教の学識者、指導者、を指す言葉、「marabou stork」で、コウノトリ科CiconiidaeアフリカハゲコウLeptoptilos crumenifer、「stork」は一般にコウノトリ科の鳥を指す、命名の由来は、「hermit-like」、隠者の如き風貌、ということらしい、 鵠コウ、コク、くぐい、まと、しろ(い)―「くぐい」はハクチョウ(カモ科)、の古名、「まと」というのは、弓の的 مُرابِط アクセント記号、と思しきものを、二カ所ほど無視すれば、 24 miim「左接形」مـ 10 raa'「右接形」ـر 1 'alif「単独形」ا 2 baa'「左接形」بـ 2 taa'「右接形」ـط  この写真は、直接は、関係ない、たぶん、ベニヘラサギ(トキ科)、だったと思う、トキ科とコウノトリ科は、分類上は、そんなに離れてはいないが、・・・、名護市の郊外の動物園、アフリカや南米の、「エキゾチック」な鳥たちが飼われている、これは7年前の写真、あるいは、「アフリカハゲコウ」も、いたかも知れない、と思って、・・・、 ・・・ (français)-- et, aujourd'hui, il était l'amant de Fatou-gaye, jeune fille noire de race khassonkée, qui avait jeté sur lui je ne sais quelle séduction sensuelle et impure, je ne sais quel charme d'amulette. (English)-- till to-day he was the lover of Fatou-gaye, a young Negress of the Khassonkee race, who had thrown over him some mysterious seduction, some coarse, sensual influence, some inexplicable charm of art-magic and amulet. (日本語)――そして、現在は、カッソンケ族の黒人の娘ファトゥー・ゲイの情夫になっていたのであり、この娘は、肉感的な、不純な、得体もしれぬ蠱惑を、なにか護符のような魅力を、彼に投げかけていたのである。 Le Roman d'un spahi Première Partie-I/A Spahi's love-story First Part-I/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第一部一」ピエール・ロチ 「je ne sais quelle」、突然一人称「je」が飛び出したから驚いたが、英語なら、「I don't know how 」みたいな感じだろうが、「どういうわけか」、という慣用句のようである、・・・、これを英語版は、「some inexplicable」、いわく説明しがたい、日本語版は、「得体もしれぬ」、で処理しているのかな、・・・、 「charme d'amulette」、護符のような魅力、「charm of art-magic and amulet」、魔術や護符のような魅力、「護符のような魅力」、・・・、フランス人が「アフリカ人」に、不・覚・に・も・、「魅力」を感じてしまったとしたら、それはみな、ことごとく、「彼ら」お得意の、「魔術」、「護符」によるものなのだ、とでも言いたげな、「エキゾチズム」的紋切り型、と思えたので、・・・、その「séduction/seduction/蠱惑」は、「sensuelle/sensual/肉感的な」で「impure不純な」もの、英語版はこれを「coarse」、粗雑な、に変え、「mysterious」、神秘的な、という言葉まで付け加えているね、・・・。 「カッソンケ語Kassonke language」、ニジェール―コンゴ語族Niger–Congoマンデ語派Mande languagesに属する、この言語の話者は、マリを中心に、セネガル、ガンビアに居住、・・・、上の、ガンビア関連の記事のところに掲げた「ニジェール―コンゴ語族分布図」に見るように、サン・ルイ周辺は、アトランティック・コンゴ語派に含まれる「ウォロフ語Wolof language」地域のようだから、「カッソンケ族」の「ファトゥー・ゲイ」は、ここでは、「異邦人」なのだ、もう少し後に、彼女が、ここにつれてこられたいきさつが描かれる、 (français)Elle avait été tout dernièrment amenée à Saint-Louis et vendue comme esclave par des Maures Douaïch, qui l'avaient capturée, dans une de leurs razzias, au pays des Khassonkés. (English)She had been brought quite recently to Saint-Louis and sold there as a slave by a band of Douaïch Moors, who had captured her in one of their raids in the country of the Khassonkees. (日本語)彼女は、つい近頃サン・ルゥイの町に連れてこられて、ドゥワイチ族のモール人から奴隷として売られたのであるが、モール人たちが或る時、カッソンケ族の國へ遠征に行った際に、この女を捉えたのであった。 Le Roman d'un spahi Première Partie-XI/A Spahi's love-story First Part-XI/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第一部十一」ピエール・ロチ 「Douaïch/ドゥワイチ」というのが、「Maure/Moor/モール人」、すなわち、マグレブ地域に居住する、アラブ系あるいはベルベル系の、一支族、を表しているようなのだが、捜索はなかなか難航、まず、西アフリカ植民史を説いたフランス語のサイトで、その言葉、「Douaïch」が、ローマ字表記としては、「Idaou Aïch/Idaw Aych」とも綴られることがわかり、ついで、隣国モーリタニアMauritaniaに、GoogleMapにも載らないような小さな集落で、その表記にあたるものがあるらしいことが、こちらは英語の、地図情報のようなサイトで発見、ずっと上の方に掲げたモーリタニアを含んだ図面に書き入れておいたが、MoudjériaとBoumdeïtという二つの町の中間あたりに、その小集落は、あるようである、セネガルのサン・ルイからならば、東北東に、300kmというあたり、・・・、下の「アフロ―アジア語族分布図」を見ると、モーリタニアのこの地域は、「Hassaniya Arabic」というセム語派Semitic地域にあたる、この言語を使用するのは、モーリタニアのアラブ―ベルベル系Arab-Berbers、および、西サハラ、モロッコ南部、アルジェリア西部の、やはり、アラブ―ベルベル系Arab-Berbers、サフラウィ人Sahrawiとのこと、・・・、一方、やはり下の「ニジェール―コンゴ語族分布図」を見れば、「カッソンケ語Kassonke language」を含む、「マンデ語派Mande languages」の故地は、セネガル東部、から、マリMaliに広がっていることがわかる、・・・、この推定が正しければ、距離にして数百キロに及ぶ、「razzia/raid」襲撃、「遠征」、が行われたことになる、・・・、 Niger–Congo languages分布図/Afroasiatic languages分布図 ・・・ マグレブのアラブ、ベルベル人地帯と、西アフリカの「黒人」、つまりサハラ以南アフリカ人、が混在するこの地域で、主に、前者が、後者を、「奴隷」化する慣行が、おそらく、ヨーロッパ植民者の到来よりもはるか以前から、存在していたようで、その事実が、「奴隷制度は、ヨーロッパ人が発明したわけではない」という、欧米の、「歴史修正主義」的言論の、論拠として、援用されもしてきた、・・・、少し前に、ノーベル文学賞の話題から、ザンジバルの歴史を見る機会があったが、そこでも、オマーン由来のアラブ系商人が、アフリカ東海岸で広範な、「奴隷」売買を行っていた様子が描かれている、・・・、もちろん、このような「奴隷制度」に関してヨーロッパ人を「弁護」するかの言論に対しては、反論が可能である、・・・、前回の、カール・ポランニーの引用部分にあったように、1640年に、バルバドス島に砂糖キビが持ち込まれたこと、が、世界史を画する決定的に重要な事実であったわけで、以降、いわば「奢侈品」である「砂糖」生産に向けた、その大規模なプランテーション経営によってこそ、「熱帯」地方に植民地を有していたヨーロッパ「列強」に、「資本主義的原初的蓄積」がもたらされ、もって、「産業革命」を可能にし、「帝国主義的世界分割」をも実現したのであった、・・・、そのプランテーション経営のために、必要とされた大量の「労働力」を、「原住民」を捕獲して連行するという、いかなる意味でも「等価交換」などではありえない、「獲得・略奪」経済によって、投入することができたからこそ、それが、多大な「富」たりえたのだろう、ポランニーの記述によれば、1672年に設立された「王立アフリカ会社」は、それまでの、金採掘、等の天然資源の「獲得・略奪」ではなく、明確に、「奴隷」を、その主要取扱「品目」に掲げていた、と言われ、だからこそ、これを「間大西洋奴隷貿易」という、それまでのものとは比較にならない規模での「産業」化、された「奴隷」制度が確立した日付、と言えるのだ、・・・、いま、念のために「王立アフリカ会社Royal African Company(1660-1821)」を調べてみると、設立自体は、1660年で、のちに「名誉革命(1688)」で放逐されることになるカトリックのジェイムズII/VII、およびその兄王チャールズII、こちらは「清教徒革命」後の王政復古で、1660年に王位についた、の二人が、重要な役割を果たしたといわれる、設立当初は、ガンビア川流域の金採掘を、目的としていたが、まさに、ポランニーが描く通り、1672年には、大きな損失を出して一旦は破産、「イングランド王立アフリカ会社Royal African Company of England」と名前を変えて新たに設立された会社は、その定款によって、西アフリカ地域を戒厳令下に置く権限、常備軍の保有など、大幅な増強が行われ、こうして、銀、金のほかに、「奴隷貿易」に関与しはじめることになり、「間大西洋奴隷貿易」においては、他のいかなる会社よりも多量のアフリカ人「奴隷」を、「新大陸」に連行した、と言われている、・・・、だが、アラブ人によるアフリカ人の「奴隷」化が、ヨーロッパ人による「奴隷貿易」の「免罪」にならないのと同様に、「間大西洋奴隷貿易」を指摘することで、前者を「救済」してみせる、などということも、少なくとも「当事者」でない者には、すべきこととは思われないから、これは、もう二年半ぐらい前の新聞記事を思いだしたので、掲げておく、・・・、現在もなお、モーリタニアでは、隠然たる「奴隷制度」が存続しつづけている、という話題である、・・・、ここに「アブデル・アジズ氏」とは、この選挙を機に退任した前大統領、・・・、 モーリタニアのガズアーニ、大統領選挙の勝者と宣言/2019年6月24日アル・ジャジーラ Despite his economic record, Abdel Aziz has been criticised for not facing up to the country’s most searing injustice: The persistence of slavery. Tens of thousands of black Mauritanians still live as domestic slaves, rights groups say, usually to lighter-skinned masters of Arab or Berber descent. That is despite the practice being abolished in 1981 and criminalised in 2007, the year before he took power. He has made pronouncements denying slavery is widespread. 経済面での貢献にもかかわらず、アブデル・アジズ氏は、この国におけるもっとも重大な不正義、すなわち、執拗な奴隷制度の存続、に、十分真摯に直面しなかったことで非難を受けている。 何万人にも及ぶモーリタニアの黒人が、主に、アラブ人、ベルベル人の子孫である、肌の色の明るい人々を主人として、家内奴隷として生活している、と人権諸団体は言っている。 1981年に、制度としては廃止され、アブデル・アジズ氏が権力を取る前年である2007年には、犯罪化されたにもかかわらず、この慣行は持続している。 ・・・ もう一つ、サン=テグジュペリ「人間の土地」に、彼が、モロッコ南部のキャップ・ジュビーCap Jubyの飛行場長だったとき、「モール人」に捕獲され奴隷として使役されていた老人、その人物が、「黒人」、つまりサハラ以南アフリカ人、であったかどうかの記述はないのだが、を、「買い戻し」て、解放する、というエピソードが描かれているのも、挙げておこう。ちなみにモーリタニアMauritaniaという国名は、「モール人Maure(ムーア人Moor)の土地」という意味で、ずっと前の時代には、ヨーロッパ人が、北アフリカの海岸地帯を、広く指す言葉であったといわれる、その名称を採用した、ということは、この国の、現在の支配的な階層もまた、自分たちを、「モール人/ムーア人」、すなわち、アラブ=ベルベル系である、との自己認識を有している、ということを意味するのだろうと想像でき、また、「西サハラ」の正式国名が、「サフラウィ・アラブ民主共和国Sahrawi Arab Democratic Republic」であることから、この国もまた、「アラブ」であることをアイデンティティーとしていること、がうかがわれるが、しかし、憶測でものを言うのは、このくらいにしておこう、・・・、 そんな「浅はかな」ことを思いついた人間は(笑)、「世界」が相手となれば、相当数いたようで、・・・、「ノーベル文学賞」アブドルラザク・グルナと言う作家を、さわりだけでも、読んでみる ノーベル賞作家の故郷と、インド洋交易、から、話が少し広がって、イブン・バトゥータ「三大陸周遊記」をかじってみることに 続スウィフト、アイルランドからバルバドスへ、ここでもまた、砂糖キビ、そして中野好夫「スウィフト考」、「心にもない愛国者」 「西サハラ紛争」、「モロッコ」をめぐる記事から、いくつかの連想の糸をたどる、ジェレミー・ハーディング、四方田犬彦、エスター・フロイト、サン=テグジュペリ、・・・。 サン=テグジュペリ「人間の土地」、続編 ・・・ (français)Il y avait là des figures extraordinaires arrivant de l'intérieur, des caravanes pittoresques de Maures ou de Peuhles qui descendaient la langue de Barbarie; des tableaux impossibles à chaque pas, chauffés à blanc par une lumière invraisemblable. (English)Strange, wild figures were to be seen there, coming from the interior, picturesque caravans of Moors or Peuhles making their way down the Tongue of Barbary; at every step was some impossibly fantastic group, startlingly outlined against the strange weired light. (日本語)そこには、奥地から出てきた異様な風体の人々、モール人や、≪バルバリの丘≫を下ってきたプール人たちの、絵に描いたような隊商の群れも見受けられて、一足進む毎に、この世のものとも思われないような陽の光で白熱された奇怪極まる光景が見られるのである。 Le Roman d'un spahi Première Partie-V/A Spahi's love-story First Part-V/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第一部五」ピエール・ロチ chaque=each:おのおのの、pas=step:歩、chauffer:加熱する、invraisemblable:ありそうもない←vrai:真実、sembler:のように見える、weired:怪しい、 接続詞「ou/or」が、何と何を並列しているのか、ちょっとわからないところがあるから、英語版も日本語版も、混乱しているように見受けられる、・・・、「Maures/Moors/モール人」と「Peuhles/プール人」、をつないでいるのだと解釈すると、彼らは一体、「arrivant de l'intérieur/coming from the interior/奥地から出てきた」のか、「descendaient la langue de Barbarie/making their way down the Tongue of Barbary/≪バルバリの丘≫を下ってきた」のか、わからなくなる、「バルバリの丘」は、上で見た古い「エンサイクロペディア・ブリタニカ」の記事にあったように、セネガル河河口に長く長く連なった細長い砂州を、ヨーロッパ人が「野蛮人の舌/langue de Barbarie/Tongue of Barbary」に見立てて命名したものであるから、むしろサン・ルイよりも海側にあり、「奥地」とは言い難いのも、困った事態だからね、・・・、いずれにしても、原フランス語版が、それ自体混乱しているようだから、どうしようもなかろう、・・・、「Peuhles」は、ニジェール―コンゴ語族アトランティック―コンゴ語派フラ(フラニ)語Fula(Fulani) language、の、ローマ字による別表記のようで、確かに、「分布図」を見ると、サン・ルイ近辺に、ウォロフ語の話者と並んで、その話者達も居住しているようである、・・・、まあ、それにしても、「この世のものとも思われない」とか「奇怪極まる」とか、ただ、人々が歩いている、だけの情景なのに、ヨーロッパの読者に対して、「これでもか」と言わんばかりに「エキゾチズム」を振りまくサーヴィスが、そろそろ鼻につく、どころか、もう慣れてしまって、いちいち指摘するのも面倒になりつつある(笑)、・・・、 ・・・ (français)... Mais le véritable ami de Jean, c'était Nyaor-fall, le spahi noir, un géant africain de la magnifique race Fouta-Diallonké: singulière figure impassible, avec un fin profil arabe et un sourire mystique à demeure sur ses lèvres minces: une belle statue de marbre noir. (English)... But Jean's best, his real friend, was Nyaor-fall, the black Spahi, an African colossus of the magnificent Fouta-Diallonke race, - a striking impassive face with a clear-cut Arab profile and a fixed impenetrable smile curling on the thin lips, and a body like a beautiful statue of black marble. (日本語)・・・しかし、ジャンのほんとうの友人は、黒人のアフリカ騎兵で、すばらしいフッタ・ディヤロンケ族のアフリカの大男、ニヤオール・ファルであった。無表情な奇妙な面構えをしていたが、アラビア風の繊細な横顔をして居り、薄い唇には神秘的な微笑が漂っていた。黒大理石の美しい彫刻だった。 Le Roman d'un spahi Première Partie-VI/A Spahi's love-story First Part-VI/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第一部六」ピエール・ロチ géant/colossus:巨人、巨像 日本語訳の「大男」は、ちょっと間違っている気がする、「すばらしいmagnificent/magnificent」、「géant/colossus」、巨人、巨像、と褒めて、持ち上げているのは、彼、「ニヤオール・ファル」の所属する「民族race」であって、あるいは、これは、以下にあるように、当時フラニ族との戦いで故地を追われた、という、この部族の境遇に対する、敬意の表明、とも読める、 Futa Jallon/Foutah Diallon/Fouta Djallon、ギニアGuinea中部高地地方を表す地名 「ヤルンカ族/ディアロンカ族Yalunka/Dialonké」、元来は、上記ギニア中部フゥタ・ディアロン出身の民族、ヤルンカ語/ディアロンカ語、は、ニジェール―コンゴ語族Niger-Congoマンデ語派Mandeに属する、18世紀、フラ(フラニ)族/FulaFulaniとの争闘のために、多くが故地を離れ、さらに東の山間部や、沿岸都市部に移住したと言われる、・・・、確かに、上の「分布図」では、現在のギニア中部は、フラ語話者の地域となっている、・・・、 「繊細な横顔」、「神秘的な微笑」、「黒大理石の美しい彫刻」、等、いささか食傷気味の「エキゾチズム」的「紋切型」については、もう、何も言わない、・・・、  ・・・ (français)Mulâtresse de Bourbon, elle avait été élevée dans l'oisiveté sensiuelle et le luce des créoles riches, mais tenue à l'écart par les femmes blances, avec un impitoyable dédain, repussée partout comme fille de couleur. (English)A half-caste of the Isle of Bourbon, she had been reared amid all the sensuous, indolent luxuary of the rich Creole population; but the white women had kept her at arm's length with an implacable scorn that ostracized the girl of color from any participation in the society of the Island. The same racial prejudice had pursued her to Saint-Louis, thouth she was the wife of one of the most important merchants on thee river; she was simply passed over, ignored, like the variest outcast. (日本語)ブゥルボン島生まれの Le Roman d'un spahi Première Partie-IX/A Spahi's love-story First Part-IX/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第一部九」ピエール・ロチ ・・・ 今からちょうど70年前に出版された翻訳なのだから、当時の「限られた知識」のもとでは、やむを得ない点も多々あろうから、その「誤り」を、得意そうにあげつらうのは、無論はしたないことであるが、ちょっと見過ごしえない問題が含まれているとも思えるので、指摘すると、フランス語でも英語でもはっきりと「クレオールcréole/Creole」と書かれている部分が、「白人たち」となっている、・・・、元来の人類学上の定義としてこの言葉は、スペインによる植民地支配下の南北アメリカ大陸で生まれた、血統上で完全なスペイン人、もしくは、完全に近いスペイン人に対して与えられた、歴史的な名称であり、しばしば、スペイン以外のヨーロッパ人にも拡張された、ということであれば、その後、この言葉が、「クレオール文化」、「クレオール音楽」、「クレオール料理」等々、文化的多元性を広く意味する形に転用され、日本語の中でも人口に膾炙するようになるより、はるか以前の時代なのだから、あながち「誤り」とは言えないだろうが、そのすぐのちに同じく「白人」という言葉が用いられているから、ならば、どうして「白人」の中で育ったものが、「白人」の侮蔑を受けるのか、が、理屈としては、解らなくなる、いや、決して解らなくなりはしない、ことが問題かもしれない、・・・、日本語の読者の意識の中では、ああ、それは「あいのこ」だから差別されたのだ、という了解ができることが前提とされているからだろう、現に、やはりフランス語版、英語版では、これまたはっきりと、「有色人種の少女fille de couleur/girl of color」と記されているものが、「半・白・半・黒・の・女・」と、傍点による強調表示まで付した形で「意訳」されているのも、その「了解」へと誘導している、とも言えるかもしれない、・・・、この「誤訳」によって、何が帰結することになるかな?図式的な理解になるかもしれないが、フランス語、英語を読む限り、それ自体「差別的」表現ともいえるが、「クレオール」という、「官能的」で、「贅沢」な、世界が厳然としてかなり広範囲に存在していることが暗示され、その中にいる限り、たとえば「彼女」は、「侮蔑」を受けることがない、そういう可能性が、日本語の読者には、閉ざされてしまう、もちろん、それは、訳者の「落ち度」なのではなく、訳者みずからも、今日的な目から見れば、そういう「誤解」の中にある、ということであろうか?・・・、で、そのような「誤解」を、深化させてしまっただろう理由の一つに、ここで、何気なく言及されている「ブルボン島」なる場所に対する、無知があり得るだろう、何のことはない、こんな偉そうに書きながら、私も、ついさっき知ったばかりなのだ、・・・、「訳注」という形で説明が付されていないことは、訳者もまた、それを突き止めることができなかったことを示唆するだろう、返す返すも、1952年、まだ米軍占領下で海外渡航も許されていない時代ではないか、に、フランス海外領レウニオン島の、「フランス革命」以前の呼び名が、「ブルボン島」であった、などという知識を要求するのは、もちろん、酷であろう、・・・、以下は、例のごとくwikipedia英語版によるものだが、それを読んだ上で、知ったかぶりの想像をたくましくしてみると、・・・、「アフリカ騎兵」出版は1881年、岩波文庫の訳者、渡辺一夫氏による略年譜によれば、ロティは、1873年から、1874年にかけて、セネガル、サン・ルイに滞在していたようである、ならば、それより遡る時代に、レウニオンでは、すでに、フランス人入植者による、サトウキビ・プランテーション経営が、広範に広がっていただろう、ならば、ここで言う「河の最も大きな取引商人」、「河」はセネガル川、その流域一帯で、という意味だろう、たる、おそらくフランス人は、レウニオンで、「一旗揚げて」財を成し、その地で、「半白半黒」の女性、とすれば、プランテーションに労働力として連行された「奴隷」、前にモーリシャスについて調べたときの記憶では、サハラ以南アフリカ人であるよりは、マダガスカルの住民たるオーストロネシア語族マラガサイ語の話者たち、であることが多いようだが、と、フランス人入植者との間の子供、であったかも知れない、を妻として、それから、何らかの事情で、西アフリカ、セネガルに、移住してきたのだ、とみることもできよう、もとより、いま相手にしているのは、あくまで「フィクション」なのである、その略年譜には、ロティが、サン・ルイ滞在中に、実際、この「コーラCora」という女性、のモデルとなるような、女性と、「恋愛関係」にあったらしいことが、過度に生々しく(!)描き込まれているが、仮に、そうでなかったとしても、そのような生い立ち、そのような経歴の人々が、まわりにいることが、目撃、ないし人の噂に聞くことができたからこそ、そのような「造形」も可能だった、と理解すべきであろう、・・・、改めて、驚嘆すべきなのは、もちろん、1950年代にこの小説を読んだであろう文学青年たちとともに、「私たち」、もまた、自分たちの同国人の祖先が、「泰平の眠りを覚ます上喜撰/蒸気船、たった四杯で夜も寝られず」と、浦賀の「黒船」来航に慌てふためいていた頃に、すでに、インド洋の島国から、西アフリカの突端まで、「普通の」商人が、旅をすることが、さほど珍しくもないほどに、ヨーロッパ植民地主義が、「世界」的な広がりをもち、人々や文物の「移動」性が、獲得されていた、という事実なんだろう、・・・、この江戸時代の「狂歌」、今、数十年ぶりに(笑)思いだしたのだが、なんでも、明治になってからの創作ではないか、とのクレームから、長らく教科書から削除されていたが、近年、やはり江戸時代までたどれることが立証された、とのこと、私の記憶では、というより、これは、数少ない、「母」から伝え聞いた、という記憶なのだが(笑)、「正喜撰」ではなかったかと思う、いずれにせよ、宇治の銘茶の「ブランド」名なのだ、・・・、・・・、 サン・ルイSaint Louis, セネガルSenegal緯度:16.032631経度:-16.481817 サン・ドニSaint-Denis, レウニオンRéunion緯度:-20.89066経度:55.455054 緯度の差、36.92°、すなわち、4098.49km 経度の差、71.94°、すなわち、7863.68km 緯線間距離111km、赤道をはさんでほぼ対称の位置だから、経線間距離を、平均値として、緯度10度あたりのもの、すなわち、赤道上の111kmに、cos(10π/180)を乗じたもの109.31km、を採用すれば、上のようになり、「三平方の定理」で、二都市間の距離を求めると、8867.64km、また、このページのずっと上の方の、第二次世界大戦中、日本占領下のビルマで従軍した、ガンビアの元兵士の記事のところに掲げた、これは島崎藤村「新生」を読んでつくったものだが、喜望峰回り航路の経路図、距離積算表によれば、レウニオンの近傍として、モーリシャス、セネガル、サン・ルイの近傍として、カボ・ベルデを選べば、 モーリシャス―ケープタウン4116.11km ケープタウン―ラゴス4757.91km ラゴス―カボ・ベルデ3074.73km 計11948.75km、500km/dayの巡航速度とすれば、23.90日、を要した計算になる、・・・、  ・・・ フランス「海外領」、レウニオンRéunion、ポルトガルの航海者によって「発見」されたのが1507年、その当時は「Santa Apolónia」と呼ばれた、それ以前のこの島の歴史は、あまり知られていないようで、12世紀のアラブ人の地理学者の描いた地図には記載があり、また、マレー半島地域から、マダガスカルへと移住した、アウストロネシア語族Austronesianの、あるいは、アフリカ東海岸のスワヒリ系Swahili、の航海者たちが訪れた可能性はあるだろうといわれる、17世紀中葉、フランスが、この島の領有を宣言、東隣の、現・モーリシャスMauritius、当時の「フランス島Île de France」首都のポート・ルイスPort Louisの行政権のもとに編入された、1649年、「ブルボン島Isle de Bourbon」と名付けられ、1665年から、フランス東インド会社による入植がはじまった、・・・、フランス革命期、「ティユリリュー宮への行進」に際して、「ブルボン家」を指すその名称が、嫌悪されたのであろう、「レウニオン」と改称され、さらに、1806年、ナポレオン時代には、「ボナパルト島Bonaparte」と一時期改称され、インド洋植民地をめぐる英仏間紛争の最前線となった、フランス「国民公会Convention nationale」による、「奴隷解放宣言」は、レウニオンでも、「フランス島(現・モーリシャス)」でも否決された、・・・、19世紀初頭のサイクロンなどの自然災害で、当時の主要産品であったコーヒーが大打撃を受け、また、「ハイチ革命(1791-1894)」により、フランスが、その「サン・ドマングSaint-Domingue」植民地を失い、また、まもなく、モーリシャスをも、イギリス領に帰した(1810年)、ことから、フランス本国の砂糖需要に対する供給が枯渇、レウニオン島における、サトウキビ栽培が、開始された、また、19世紀中葉からは、人工授粉によるヴァニラ、ラン科バニラ属バニラ、その果実(種子鞘)を、発酵、乾燥させて香料を得る、生産が開始され、以来、この島の主要産品となった、・・・、1848年、奴隷解放宣言、1852年、最初のクレオール出身の知事が誕生、・・・、第二次世界大戦中は、1942年末「自由フランス」による奪還まで、ヴィッシー政権の影響下にあった、1946年、「フランス海外領département d'outre-mer」となる、・・・、1963年から1982年の間、当時の知事による政策として、レウニオン島の子供たちが、教育機会を与えると称して、フランス本土のクルーズCreuseなどの町へ送られ、ホスト・ファミリーによる虐待がしばしば行われたというい事実が、ようやく2002年になって明るみに出、損害賠償裁判等の問題を生じている、とのこと、・・・、わずか200kmしか離れていない、沖縄本島と宮古島、石垣島のあいだ、より短い、その東隣のモーリシャスの歴史については、以下の記事に略記したが、同島が、1965年イギリス連邦内で独立、1992年、今回のバルバドスと同様、共和国宣言、・・・、という歴史とは対照的に、レウニオンは、フランス植民地であり続けている、人口構成から見ても、フランス本土(メトロポリタン・フランスFrance métropolitaine)とのつながりが濃厚のようで、たとえば、以下に長々と引用した、南アフリカ生まれ、モーリシャス在住の作家、リンゼイ・コルンLindsey Collen(1948-)の作品の中でも、主人公が、「レウニオン」を訪問する場面があるのだが、植民地主義の重圧に打ちひしがれた、「暗い」イメージで描かれていた、・・・、   「プロスペロ・コンプレックス」から、マダガスカル、モーリシャス、「リンゼイ・コルン」という作家の名前の、おぼろげな記憶へ ・・・ (français)La colonne des spahis, en route pour Dialamban, traverse au pas les plaines de Legbar. (English)The regiment, on the march to Dialamban, is moving in column across the plains of Legbar. (日本語)ディヤランバンへ向けて行進するアフリカ騎兵の縦隊は、並足でレグバールの平原を横切っている。 Le Roman d'un spahi Première Partie-XXIV/A Spahi's love-story First Part-XXIV/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第一部二十四」ピエール・ロチ 「Legbar」は、アメリカ産の「barred Plymouth Rock」、縞の入った「ポリマス・ロック種」というのかな、と、イタリア、トスカニー由来の「レグホン種Leghorns」の交配によって、イギリスで作られたニワトリの品種、ということだから、これは、ロティ氏自身の記憶違いか、または誤植ではなかろうか、とも思えるが、フランス語版のGoogleMapで、サン・ルイから、「ディヤランバンDialamban」、これも、「Dialambani」のようであるが、への途中の町に、「Lagbar」なら、発見できた。 ・・・ (français)Fatou, dans la maison de Cora, était captive et non esclave, distinction essentielle établie par les règlements de la colonie, et que de très bonne heure elle avait saisie. - Captive, elle avait le droit de s'en aller, bien qu'on n'eût pas celui de la chasser. - Mais, une fois dehors de sa propre volonté, elle était libre, - et elle avait usé de ce droit-là. En outre, elle était baptisée, et c'était une liberté de plus. Dans sa petite tête, rusée comme celle d'un jeune singe, tout cela était bien entré et bien compris. Pour une femme qui n'a pas abjuré la religion du Maghreb, se donner à un homme blanc est une action ignominieuse, punie par toutes les huées publiques. - Mais pour Fatou, ce préjugé terrible n'existait plue. Il est vrai que ses pareilles quelquefois l'appelaient : Keffir ! - et cela lui était sensible, à la singulière petite. - Quand elle voyait arriver de l'intérieur ces bandes de Khassonkés qu'elle reconnaissait de loin à leur haute coiffure, elle accourait, intimidée et émue, tournant autour de ces grands hommes à crinière, cherchant à engager la conversation dans la langue aimée du pays ... (Les nègre ont l'amour du village, de la tribu, du coin du sol où ils sont nés.) - Et quelquefois, sur un mot d'une méchante petite compagne, les hommes nois du pays khassonké détournaient la tête avec mépris, en lui jetant avec un sourire et un plissement de lèvres intraduisibles, ce mot de keffir (infidèle), qui est le roumi des Algériens, ou le giaour des Orientaux. (English)Fatou as a resident in Cora's house was a captive and not a slave, - a broad and fundamental distinction recognized by the laws of the Colony, and one which the child had grasped at a very early age. As a captive she had the right to quit her master's service, though they had none to turn her away. But once discharged at her own free will, she was free, - and she had profited by her rights in this respect. Besides, she was a baptized convert, and this gave her another claim to freedom of action. Her little head was as cunning as a young monkey's and she quite mastered the bearing of it all. For a woman, who has not abjured the religion of the Maghreb, to give herself to a white man is a scandalous act, punished by every form of reprobation. But for Fatou this formidable prejudice had no existence. True her little comrades sometimes called her Keffir! - and that was felt as a bitter insult by the strange little creature. When she saw the bands of Khassonkees arrive from the interiou, - she could tell them, when still far off, by their towering headgear - she would run up in fear and trembling, tripping excitedly about the tall maned fellows and trying to get into talk with them in the beloved tongue of her native land. ... Negros have the love of the village, the tribe, the little corner of the world where they were born, strongly developed. - And sometimes, at a word from an ill-natured girl friend, the black men from Khassonkee-land would turn away their heads in scorn, and with an ugly smile and a significant curl of the lip, would utter the terrible word keffir (unbeliever), which is the roumi of the Algerians, or the giaour of the Easterns. Then she would sllink away, ashamed and sore at heart, poor child! (日本語)コーラの家では、ファトゥーは この上に、彼女は洗礼を受けていたので、さらに自由であった。小猿のように狡猾な彼女の小さい頭の中では、一切がよく呑み込まれていたし、よく判っていた。マグレブの宗教を棄てなかった女からすれば、白人の男に身を委ねるということは、同族一同からあらゆる嘲罵叱責の叫びをあびせかけられて罰せらるべき破廉恥行為となるのである。――しかし、ファトゥーには、こういう恐ろしい偏見も存在しなかったわけである。 仲間の女たちがときどき彼女を、 Le Roman d'un spahi Deuxième Partie-I/A Spahi's love-story Second Part-I/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第二部一」ピエール・ロチ 「ケフィールkeffir」は、「カーフィルKafir」、イスラム教の用語としてのアラビア語で、「不信心者disbelievers」、であるが、「背教者infidel」、「異教の徒pagan」と訳されることもある、の、別のローマ字綴りではないかと思われる、・・・、「カッソンケ族」自体の宗教構成は突き止められなかったが、この近傍の、フラ語系、マンデ語系の人口の大多数は、スンニー派イスラム教徒だという記述がみえるから、この言葉が、洗礼を受けて、おそらく「ローマ・カトリック」に改宗したファトゥー・ゲイに対する、イスラム教徒からの罵倒であるとすれば、文脈に合致するだろう、 كافر 22 kaaf「左接形」كـ 1 'alif「右接形」ـا 20 faa'「左接形」فـ 10 raa'「右接形」ـر ・・・ 「アルジェリア人のルゥーミ/roumi of the Algerians/roumi des Algériens」、「東邦人のジャウール/giaour of the Easterns/giaour des Orientaux」、の調査は難航した、・・・、まず、「roumi」で検索すれば、El Roumiとか、Al El Roumiとか、レバノンとか、アラブ首長国連邦とか、パレスチナとかの、人名が、たくさん出てくる、そんな、イスラム世界で、「背教者」の意味を負った名前を付けるわけがなかろう、そこで方針を変えて、「giaour」のほうから探ることにする、「東邦人/Easterns/Orientaux」など、英語や日本語の翻訳者も、おそらく困惑して放置したとさえ思えるから、後回しにしたのだが、・・・、「Giaour/Gawur」、ペルシャ語起源のトルコ語、侮蔑的表現としての、「背教者」、「異教の徒」、オスマントルコにおいて、非イスラム教徒、とりわけ、バルカン半島のキリスト教徒を指した言葉、そして、この言葉と同種のものとして、「kafir」および「rum」が挙げられており、後者は、「Rûm/Rûmi」とも綴られ、主に「ギリシャ人」を意味する言葉のようであるから、「アルジェリア」に限られたものではないところが疑問ではあるが、おそらくこの言葉を指しているのであろう、・・・、ならば、人名に用いられる方のRoumiはどんな意味なんだろう?と、それを表す綴りと思しき部分を、アラビア語辞書に入力してみると、「七面鳥」と出る、では、「七面鳥」がなぜ英語で、「トルコ」の国名である「ターキー」と呼ばれることになったのか、との疑問が生じ、この鳥は、北アメリカ原産であるにもかからわず、英国に持ち込まれた際、それがトルコの商船によったため、とのこと、・・・、ますます混迷を極めるだけの結果のようだが、せっかく調べたので、備忘として、つまり、「忘れてもいい」ように(笑)、残しておく。 ・・・ こうやって、一つ一つ、いわば「ウラを取る」、ような作業をしてきたわけで、ここまでのところ、この、明白に「ヨーロッパ中心主義者」、「オリエンタリスト」、おそらく「人種主義者」と呼んで差し支えないであろう、一世紀半前の作家は、しかし、必ずしも、描かれる対象について、たとえば、地名だとか、部族の名前であるとか、出鱈目で、「いい加減」な知識をひけらかしているわけでもなさそうなことはわかってきた、・・・、たっぷりケチをつけるた・め・に・、読み始めたようなものだから、若干「拍子抜け」の感さえあるが、もちろん、「小猿のように狡猾な彼女の小さい頭の中では」など、ヨーロッパ人以外を、「人間と猿の中間」に見立てて躊躇しない、彼らの偏見もあらわであるにもかかわらず、同時に、ファトゥー・ゲイが、遠く離れた土地で、故郷の同胞たちに再会するときの、不安と期待に満ちた身振りを描いた一節など、思わず「ほろり」とさせるほどの、「共感」に溢れている、と言えないこともないことに、驚きを禁じ得ない、・・・、困ったことになった、いや、このような、「二面性」こそが、むしろ「オリエンタリズム」の、厄介さであるわけだが、そうなると、「オリエンタリズムだ!」と、相手を断罪する「側」にとっても、その「厄介さ」は、継承されてしまうわけで、ならば、むしろ、「ほろり」としたならしたで、そこに「検閲」をかけないでおく方が、「正しい」読み方なのではないか、などと、「葛藤」しているところだ。 ・・・ (français)Dès le matin, elle mattait en route pour Guet-n'dar, la ville nègre, - où habitait, dans une case pointue faite de chaume et de roseaux secs, la coiffeuse en renom des dames nubiennes. (English)First thing in the morning she used to set off for Guet-n'dar, the negro town, where in a ponted hat of thatch and dry reeds, lived the hairdresser in highest repute with her clients, the Nubian dames. (日本語)朝から彼女は黒人町のゲット・ンダールへ出かけて行ったが、――この町の、藁と乾いた蘆とで葺いた尖った小屋のなかに、ヌビヤの女たちの間では名の売れた髪結女が住んでいた。 Le Roman d'un spahi Deuxième Partie-II/A Spahi's love-story Second Part-II/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第二部二」ピエール・ロチ フランス語版の「電子書籍」の検索機能を用いて調べると、この作品全体で、「nubie」は6回登場するようである、地名を表す「ヌビヤNubie」が3回、女性複数形「ヌビヤ人の女たちnubiennes」が残りの3回、前回、オスカー・ワイルド「サロメ」に、いわば「脇役」として、一人の「ヌビヤ人」兵士が登場しているのを見たが、その時も触れたように、この言葉は、地域を表すものとしては、エジプト南部から、スーダンにかけて、を表し、言語としては、ナイル―サハラ語族Nilo-Saharan東スーダン語派Eastern Sudaniヌビア語Nubian、を指す、・・・、だから、この、セネガルが舞台となっている小説に、こうしばしばその名称が登場するのが奇異に感じられた、引用部分のように、ウォロフ語の話者、フラニ語の話者、の住む町であろう「ゲット・ンダール」の「髪結女」が、「ヌビヤ人」であることは、ちょっと想像しにくい、だから、「誤り」と言って差し支えないのだが、・・・、すでに、残念ながらであれ、認めなければならないのは、この筆者は、「世界」をわたり歩いた「オリエンタリスト」としての矜持でもあろう、「嘘八百」を並べる人物ではなさそうなので、ならば、そのような「誤り」が、当時の、ヨーロッパ人に通有のものだった、と見る方が適切で、なぜ、そのような混乱が生じたか、を想像するよすがにもなるであろう、・・・、で、あくまで、想像であるが、この「ヌビヤ」なる言葉の語源は古代エジプト語の「金」を表す言葉に由来するといわれ、古代、ギリシャ、ローマの文献に、しばしば登場するから、ヨーロッパ人に知られるようになったのであろう、漠然と「北アフリカ人」を指す「エキゾチック」な名辞が、特定の民族集団を表すかのごとく理解された時期があったかもしれない、オスカー・ワイルドの場合でさえ、その「ヌビア人」兵士は、「オリエンタル」な彩を醸し出すだけの「添え物」に過ぎない、と言わざるを得ないからね、・・・、もう一つ、直接の関係があるかどうかわからないが、「スーダン」という言葉の用いられ方も、複雑で、フランス領西アフリカの非常に広い範囲が、指し示されていたようである、今調べてみると、その語源は、アラビア語で「黒人の住む土地」とのこと、だとすれば、むしろフランス植民地主義者の用語法のほうが、その語源には、忠実であるとさえ言えるかもしれない、現・スーダンという国は、多民族国家であるが、まさに、北部、中央部のアラブ・ベルベル系が、支配階層であり、南部、西部などの、サハラ以南アフリカ人が、そのもとで、差別的待遇を受けてきた、という事実が、紛争の種となってきたという歴史をもっているのであるから、・・・、だが、この一節が目に留まったのは、ちょっと違った興味で、C.N.アディーチェ「アメリカーナ」にも、あれは、プリンストンの近くの町だったろうか、ナイジェリア人の主人公のイフェメルが、「アフリカ人」専用の、髪結屋を訪れる、店主は、フランス語の話者だったから、コートジボアール出身であったか、従業員には、ベナンの出身者もいた、・・・、その情景が思い出されたからだね、・・・、 「黒人の住む土地」بلاد السودان 「国」(発音:báladバラド)بلاد 2 baa'「左接形」بـ 1+23 'alif+laam「右接形」ـلا 8 daa「単独形」د 「黒い」(発音:aswadアスワド)سود 12 siin「左接形」سـ 27 waaw「右接形」ـو 8 daa「単独形」د ・・・ (français)Dans tous les pays du Soudan, la femme est placée, vis-à-vis de l'homme, dans des conditions d'infériorité très grande. - ... C'est à la femme que revient le plus dur travail des indigènes, celui de piler le mil pour le kousskouss. (English)In all the lands of the Sudan woman lives under conditions of marked inferiority to man. ... To the woman's lot falls the hardest work of the native household, - pounding millet for the kousskouss. (日本語)スゥダンのどの地方においても、女は男に比べると非常に劣った境遇に置かれている。―― ・・・ 土人の一番辛い労働、 Le Roman d'un spahi Deuxième Partie-III/A Spahi's love-story Second Part-III/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第二部三」ピエール・ロチ フランス語「mil」、「雑穀」、英語「millet」、「キビ(黍)、アワ(粟)、ヒエ(稗)、などの穀粒」、日本語「粟(あわ)」 ・・・ 上で見たように、「スーダン」という地名が登場した、明らかに、フランス領西アフリカ全域を指した用法と思われる、・・・、だが、ここでの関心は、・・・、もっぱら「クスクス」、食べたことはないし、これからも、確実に、食べることはないのだけれど、なにか、その言葉を聞くだけで、心躍る、あるいはお腹が鳴る(笑)、ような、「あこがれ」の食物ではあったような気がする、・・・、で、乏しい知識なりに、いや、「粟(アワ)」で作るんじゃないだろう?と気になったわけだ、・・・、 ハディージャはわたしにアラビア語の手ほどきをし、わたしは彼女に日本映画の話をした。わたしはイタリア映画の勉強にボローニャ大学にやって来た特別研究員であり、彼女はラバトから来た留学生だった。どうしてパリじゃなくて、ボローニャに来たんだいと、わたしは尋ねた。ベルトルッチが推薦してくれたのよ。あの人がワルザザートの砂漠で映画を撮っていたとき、わたしが現地クルーで働いていたのを認めてくれたのね。でも変よねえ、とハディージャはいった。ここイタリアではだれもモロッコのことなんか知らないし、興味ももっていないというのに、わざわざ日本からやって来たあなたがモロッコのことばかり考えているなんて。 ・・・ わたしの口のなかで、モロッコ訛りのアラビア語はいつまでも居心地が悪い。アスピレーションの強さと子音の瞬間的な重合が、どうしても習得できない。日本語やイタリア語のように、太く単純な母音によって仕切られた言語に親しんできた人間にとって、それはもっとも遠い言葉であるような気がする。ハディージャにいくたびも目の前で繰り返してもらい、それを丸ごと鵜呑みにするというレッスンが続いた。今度モロッコに行くことになったら、絶対にクスクシエールを買ってきてよ。あの鍋がないとクスクスは作れないのだから。それからスメンも忘れないでねと、彼女はいった。ほら、ロラン・バルトのおかげで有名になった、あの有名なバターのことよ。 「モロッコ流謫」四方田犬彦(ちくま文庫) 「ワルザザート」は、マラケシュ南東100kmあたり、「アラビアのロレンス」をはじめ、多くの映画が、ここの「砂漠」で、撮影されたらしい、このハディージャさんが、「現地クルー」となったベルトルッチの映画は、ポール・ボウルズPaul Bowles原作(1949)の「シェルタリング・スカイ」のことだ、音楽担当が坂本龍一なんだね、知らなかった、・・・、クスクスとその鍋について書いてあった記憶があったから引っ張り出して、引用してみたが、残念ながら、その調理法について、なんの得るところもなかった(笑)、それに、「ほら」と言われても(笑)、ロラン・バルトが、「スメン」について、何を言ったのかも、知らないし、・・・、「アスピレーションaspiration」、「熱望」という意味なら知っていたが、ここでは音声学上、「帯気」ということらしいが、そう言われても、わからない(笑)、・・・、  The Sheltering Sky(1990)/Bernardo Bertolucci The Sheltering Sky/Ryuichi Sakamoto  「カサブランカ」、「知りすぎていた男」を観る、四方田犬彦「モロッコ流謫」 ディートリヒの「モロッコ」から、クラッシュ「ロック・ザ・カスバ」、まで 「ヴェニスの商人」、シャイロックについて語る前に、「顔色complexion」について、「東方の三博士」、モロッコ史など 「西サハラ紛争」、「モロッコ」をめぐる記事から、いくつかの連想の糸をたどる、ジェレミー・ハーディング、四方田犬彦、エスター・フロイト、サン=テグジュペリ、・・・。 ・・・ クスクスとは一般に北アフリカで常食されている食べもので、まあ日本でいえば、丼飯のようなものである。スムールという小麦粉の極小乾燥パスタを蒸し、羊や鶏の肉を添え野菜スープをかけて食べる。メルゲスといってちょっと辛めの細長い羊のソーセージを、おまけにのせたりもする。モロッコを旅行しているうちに、わたしはすっかりその虜になってしまったのである。 クスクス?あれはとっても難しい。ハディージャはいった。まずクスクシエールという特別の鍋がないとできないね。 しばらく経ってわたしはまたしてもモロッコに行くことになり、さっそくこのクスクス鍋を雑貨屋で買ってきた。二段構えになっている深鍋で、上の鍋にの底には小さな穴がたくさん開いている。下の鍋でスープを煮るとその蒸気が上に伝わり、穴を通してスムールの粒粒を蒸し上げる仕掛けになっている。これなら一つの火で二つの調理を同時にすることができ、砂漠のような場所では重宝なのである。 ハディージャは目の前にクスクス鍋を差し出され、一瞬驚いた。だが彼女はさらなる難問を突き付けた。たとえ鍋があってもスマンがないとクスクスは料理できないという。これはモロッコで特別に作る発酵させたバターで、独特の風味をもっている。ロラン・バルトが有名なフーリエ論の冒頭で、あるときこれを食べなければいけない羽目に陥って難渋したという挿話を書き記している。 ・・・ クスクスは本格的にクスクス鍋を用いて調理しようとすると、それなりに細かな配慮が必要である。その秘訣はひとえに、いかにスムールを滑らかに蒸しあげるかにかかっている。 まずスムールとオリーヴオイルを混ぜて上の方の鍋に入れておく。次に下の方の鍋を熱し、そこに玉葱を入れて炒める。塩胡椒はもちろんのこと、ターメリック、生姜、セージ、高価なものであるがもしあればサフランといった香料を加え、食べやすく切った好みの肉を加えてさらに炒める。やがてそこに人参、大根、セロリ、ズッキーニなど、好みの野菜を混ぜ、水を加えて煮立たせる.前夜から水に漬けておいたエジプト豆を投げ込んでもいい。 下の鍋がグツグツといい始めたら、スムールを乗せた上の鍋をその上に被せる。スムールの蒸しあがり加減を見て水を振りかける。スマンとオリーヴオイルを香り付けに溶かし込んだりもする。頃合いを見計らって、わずかばかりであるが塩を加える。スマンを足すこともある。料理が終わりに近づいてきたころ、下の鍋のスープにザク切りのキャベツやトマトといった華奢な野菜を投げ込む。味を調整するために、最後に黒胡椒を挽いて振りかける。これで出来上がり。皿に盛り付けるときには、山盛りにしたスムールの中央に窪みを設け、スープが滲みやすくしておく。辛い味付けが好きな人は、トウガラシを発酵させたアリサというペーストを、あらかじめ皿の縁に塗りつけておけばいい。 「ひと皿の記憶」四方田犬彦(ちくま文庫) 「スメンSmen」は、同じく四方田氏の記述によると、バターをいったん溶かし、塩を加えて、冷暗所に保管、少なくとも一年かけて発酵させる、・・・、wikipedia記事によれば、「ブルー・チーズ」に似た香り、とのこと。 「クスクス鍋/クスクシエール/Couscoussier」、「スムール/semoule」、どちらも、フランス語の語彙となっているようである、・・・、ここでは、「スムール」は、たとえば、日本でも、おそらくちょっと高級な輸入食材を扱ったスーパーなどでは入手できるのだろう、「乾麺」、「乾燥パスタ」のようなものとして、販売されている「スムール」を用いることになっている、もちろん、いまでは、「本場」でもそうなのであろう、だが、あくまで興味の発端(笑)は、イネ科植物の種子を「搗く」労働に関する、ロティの記述だったわけなので、・・・、一般にクスクスに用いられる「スムール」を、粉から作る場合、つまりいわば「生麺」、「生パスタ」としてつくる場合、「デュラム小麦のセモリナ」を用いる、とある、さっそく、今度は、石毛直道「麺の文化史」(講談社学術文庫)、に問い合わせる。 生まパスタは、普通の小麦粉と、しばしばタマゴをあわせて生地をつくる。乾燥パスタは、デューラムコムギの粉であるセモリナを使用する、デューラムコムギをマカロニコムギともいう。乾燥パスタのマカロニに使用されるからだ。このコムギは普通のコムギにくらべたら、いちじるしく硬質で、グルテンの含有量がたかい。パンつくりや、ケーキつくりには適さず、もっぱらパスタ原料専用である。 イタリアの押しだし麺は、アジアのコメやソバの押しだし麺のように熱湯にいれて固めることをしない。面をだれずに乾燥させ、煮こんでも、イタリア人の好きな、いくぶんしんが残ったような歯ごたえのアル・デンテの製品に仕上げるためには、デューラムコムギの使用が必須条件のもののようだ。ゆでるまえのスパゲッティーやマカロニは、タマゴをいれたような黄色をしているが、それはセモリナの自然の色である。・・・  「麺の文化史」石毛直道(講談社学術文庫) 「グルテン/麩質」、穀物の胚乳に含まれていたタンパク質、グルテニン、グリアジンが、水を吸収することで、分子間、あるいは分子内に、「ジ・スルフィド結合-S=S-」を形成することで、網目状につながったもの。 ・・・  「サド、フーリエ、ロヨラ」ロラン・バルト(みすず書房) Roland Barthes(1915-1980) 「フーリエ論」というのなら、タイトルだけは記憶していた、これかも知れない、いや、読めもしないのに買ったことがあったかもしれない(笑)、もちろん、何も覚えていないが、・・・。 ・・・ 明らかに話が逸れている(笑)、日本語訳で、「粟粥」に「クウスクウス」とルビが振られ、またフランス語、英語共に、どうも、その「女たちの仕事」とされている、「搗く」仕事の、材料が、イネ科のアワ、とされているのに疑問をもったことが、きっかけだが、・・・、これは、wikipedia記事で、あっさり解決した、・・・、「デュラム・セモリナ」を用いる、というのは、もちろん、現代の話で、おそらく、モロッコ、アルジェリア等、旧フランス植民地から、フランス本土へと移入され、「フランス料理」の語彙の中にさえ、取り入れられるようになったものについては、その通りなのだが、他の地方では、「Pearl milletイネ科チカラシバ属トウジンビエ、sorghumイネ科モロコシ属ソルガム、コーリャン、タカキビ、Bulgurブルグル、デューラムコムギの挽割り」などの穀類も、同様の調理法によって使用され、同じく「クスクス」の名で呼ばれることもある、とのことだから、ここ、ピエール・ロティが目撃したのであろう、セネガルでの「クスクス」作りは、確かに、コムギ以外の穀類、「mil/millet」を原料としていたかも知れないのである、・・・、日本でも、「雑穀」として食されるアワは、イネ科エノコログサ属であり、分布域は、アジア、インド、ヨーロッパ、とのことだから、やはり、「粟」そのものではない可能性が高いとはいえる、・・・、アワの種子は、ごく小さい、それこそ、エノコログサ並みなのだから、だから、かつて、日本の多くの土地で、主食の地位を与えられていた、といわれるが、澱粉がぎっしり詰まった、コメ、にくらべれば、食糧とするために要する、その前処理、つまり「挽く」、「搗く」といった作業は、大変なものだっただろうと思われる、・・・、漱石の「文鳥」に、その、小鳥の餌として登場する、・・・、 今度は三重吉が 「文鳥」夏目漱石(青空文庫) ・・・ (français) ... les armées d'El-Hadj volant dans le désert; les grands égorgements laissant des peuplades entières aux vautours; - l'assaut de Ségou-Koro; - tous les vilages du Massina, sur des containes de lieues de pays, brûlant au soleil, de Médine à Tombouctou, comme des feux d'herbes dans la plaine. (English) ... the armies of El-Hadj speeding across the desert, mighty slaughters that left whole tribes a prey to the vultures, the assault of Segou-Koro, all the villages of the Massina over hundreds of leagues of country from Medine to Timbuctoo, burning in the sunshine like forest fires. (日本語)――沙漠を飛ぶようにして進むエル・ハヂ王の軍勢、大殺戮をして、いくつもの部族を禿鷹の餌食にする。――セグゥー・コロの攻略。――数百里の地域に亙ったマシナ地方の村という村が、メディナからトンブゥクトゥーにいたるまで、原野の野火のように炎天下に燃えていた。 Le Roman d'un spahi Deuxième Partie-V/A Spahi's love-story Second Part-V/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第二部五」ピエール・ロチ ファトゥー・ゲイの世話をしてくれる老婆が、かつては、「エル・ハヂ王」の「寵姫」だったという話だから、「語り」の「現在」、すなわち1870年代前半、から見て、二、三〇年ほど前の史実、を語っているらしいのである、・・・、「ハジHadji」という称号は、「メッカ巡礼Hajj」を達成した者に贈られるものであることは知っていた、だから、「エル・ハヂ王」と呼ばれるべき人物は、無数とは言わないまでも、たくさん存在するであろう、探索は難航するであろうと覚悟していたが、意外に簡単に見つかった、「新書アフリカ史」から引用する、・・・、 ・・・ こうした背景の中で、西アフリカ内陸世界では一八世紀から一九世紀初めにかけて、遊牧民フルベの聖戦が始まる。フルベはセネガル川流域のフータ・トーロを起源地とする半牧畜民であるが、一五世紀ごろから東方への移動を始め、西アフリカ内陸部全域にほぼ散らばり終わった一八~一九世紀に立ち上がり、イスラーム国家の建設に動き出した。 フルベ(仏語ではプル、英語ではフラーニ)の聖戦はまず、西アフリカ西部、ギニア高原のフータ・ジャロン(一七二六年)、セネガル川流域のフータ・トーロ(一七七六年)、フータ・ボンドウ(一七七八年)で始まり、一九世紀には中央スーダンのハウサ地方に飛び火して(一八〇四年)ソコト帝国の建設に至り、ついでニジェール川内陸デルタではマーシナ帝国を建設する(一八一八年)。さらに一九世紀中葉になると、西アフリカ西部ではエルハジ・ウマールの聖戦が新たに始まり、トゥクロール帝国の形成に至った。 ・・・ エルハジ・ウマールは、十八世紀末にセネガル川流域のフータ・トーロ地方に生まれた。フータ・トーロ地方はすでに一七七六年、フルベの聖戦によってアルマーミ(イマーム)を王として戴くイスラーム神権国家が打ち立てられていた。・・・フータ・トーロ政府は、一七八五年にはフランスとの条約を結んで以来、フランスの支配力増大に抵抗できる状態にはなかった。こうした状況下、セネガル川流域には、ティジャーニアのイスラームが急速度で広がっていた。 西アフリカ西部地方はこれまで、カーディリア派のイスラームに強く影響を受けていた。カーディリア派イスラームの中心になったのは、アラブによるアフリカ征服の立役者ウクバの子孫であることを誇る、クンタと呼ばれるモール人の聖職者集団であった。クンタはしばしば「聖職部族」とも呼ばれるように、その宗教的権威が父から子へと伝えられるという閉鎖的な階級構造と秘儀的性格をもった集団であった。・・・ これに対してティジャーニア派は、一八世紀後半のアルジェリアに生まれたアル・ティジャーニーによってモロッコの古都フェズで組織された新興教団であり、開放的な組織と単純明快で戦闘的な教義によって、モロッコ南部のサハラ、さらにはセネガル川流域にも急速度で広がっていった。 このティジャーニア派に入信したエルハジ・ウマールは、メッカ巡礼を試みる。そして五年間(1827-32年)にわたって中東に滞在し、アル・ティジャーニーの直弟子からカリフの称号と聖戦の命を得て帰る。エルハジ・ウマールのまわりには、すでに帰国の途次から多くの弟子が集まった。エルハジ・ウマールは金産地のブレに近い、ニジェール川上流左岸の支流タンキソ沿いに八重の城壁をめぐらした城砦ディンガレイを建設すると、一八五四年、聖戦に動き出す。しかしこれは、セネガル川上流のメディヌに城砦を築いていたフランス軍との衝突となり敗れる(一八五七年)。 以後、エルハジ・ウマールは矛先を内陸へと向け、バンバラ王国の都セグを陥れると(一八六一年)、ニジェール川内陸デルタを支配していたフルベ・イスラーム国家のマーシナ帝国をも攻撃し滅亡させ(一八六二年)、トンブクツも征服する。こうしてニジェール川・セネガル川上流域からトンブクツに至る、かつてのマリ帝国の版図にも匹敵するトゥクロール帝国が誕生した。 「新書アフリカ史」宮本正興、松田素二(講談社現代新書)  「フルベFulbe」、フラFula、フラニFulani、プールPeuhle、ニジェール―コンゴ語族アトランティック―コンゴ語派フラ(フラニ)語話者の、別表記のようである、 「フータ・ジャロンFuta Jallon/Fouta Djallon」、上に出てきた、主人公ジャンの「友達」である、「ニヤオール・ファル」は、まさに、フラ族によって、その故地を追われた、デァロンカ族の出身であった、 「フータ・トーロFuta Tooro/Futa Toro」、以下の地図参照、 「フータ・ボンドウFuta Bundu」、セネガル川上流の支流のうち南側のものが、「ファレメ河Falémé River」であるが、それと、ガンビア川上流との中間の地域、 「ハウサHausa」、アフロ―アジア語族チャド語派Chadicに属する言語、その話者は、ナイジェリア北部、およびニジェールに居住、 「ソコト帝国Sokoto」、「マーシナ帝国Masina」、「トゥクロール帝国Toucouleur Empire」、下図参照、 「エルハジ・ウマールEl Hadj Umar Tall(1794-1864)」 「カーディリアQadiriyya」、「ティジャーニアTijaniyyah」、いずれも下表の「スーフィー派Sufi」の中の一派のようである、 「ウクバUqba ibn Nafi(-683)」 「クンタKunta」 「アル・ティジャーニーAhmad al-Tijani(1737–1815) 」 「ブレ」、「タンキソ」、不明、「ディンガレイDinguiraye」、ギニア北部、マリ、セネガルとの国境近くの町、 「メディヌMédine」、マリ西部、セネガル、モーリタニアとの国境近く、地図に示した「Kayes」近傍、これが、引用部分の「Médine/Medine/メディナ」であろうと思われる、 「セグSégou」、マリMaliの首都バマコBamako東北東150kmほど、「バンバラ王国Bambara Empire」の首都は、「セグゥー・コロSégou-Koro」と呼ばれていたようだから、引用部分と合致する、  19世紀初頭の、セネガル河流域、「フータ・トーロ」   1830年、「フルベの聖戦」諸国家、「ソコト帝国Sokoto」、「マーシナ帝国Masina」、右図の赤線で囲まれた地域が、「トゥクロール帝国Toucouleur Empire」 ・・・ 些細なことだが、故郷の許嫁からの手紙の中に、 (français)Pâques、(English)Easter、(日本語) Le Roman d'un spahi Deuxième Partie-VII/A Spahi's love-story Second Part-VII/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第二部七」ピエール・ロチ となっているのだが、フランス語の「Pâques」は、英語の「イースターEaster」、すなわち、「春分」後最初の満月「過ぎ越しの満月」後の最初の日曜日、と同義のようだが、「四旬節」は、その「イースター・聖日曜日」前夜から遡って、日曜を除外して40日目、「聖灰水曜日」からの期間を指す言葉だから、ちょっと違っている気がして、・・・、  ・・・ (français) Hélas! dans quelques années, qui s'en souviendra, de ceux qui sont tombés dans la déroute, à Bobdiarah et à Mecké - et dont les os ont déjà blanchi sur le sable du désert? - Quand on parlait de Boubakar-Ségou, qui rodait alors avec son armee presque aux portes de Saint-Louis, dans le Cayor, - (English)Alas! ... in a few years who will remember aught of the men who fell in the rout at Bobdiarah and Mecké, and whose bones are bleached by now where they strew the desert sand? ... ... When they talked of Boubakar-Segou, who was prowling in those days with his army almost at the very gates of Saint-Louis, in the Cayor, ... (日本語)ああ・・・・・・数年後になれば、ボブディヤラーやメッケの潰走の際に倒れた兵士たちのことを誰が思い出すだろうか?――しかも、彼らの骨は、すでに沙漠の砂の上で真白になってしまっているのだ。 ・・・ ――当時その手兵を率いてカヨール地方を、サン・ルゥイの町の殆ど入口までも出没していたブッバカール・セグゥーの話が出ると、―― Le Roman d'un spahi Deuxième Partie-IX/A Spahi's love-story Second Part-IX/Pierre Loti/「アフリカ騎兵・第二部九」ピエール・ロチ 前半の二つの町「ボブディヤラー」と「メッケ」は、フランス軍と、「原住民」との間に、先ごろ戦闘があった場所らしく、「アフリカ騎兵」の部隊の仲間のなかにも、犠牲者が出ているという話題なのだが、場所は突き止められなかった、・・・、後半、「カヨールCayor」は、ウォロフ族Wolofの「ジョロフ帝国Jolof Empire」分裂後に出来た王国の一つ、セネガル河のすぐ南に位置する、・・・、そして、1860年当時の、「フータ・トーロFuta Tooro」のイスラム指導者の名前が、「アブドゥル・ブーバカルAbdul Boubakar」であるようなのだが、引用部分の「Boubakar-Ségou」が「セグーのブーバカル」という意味なら、「セグー」の町と「フータ・トーロ」は、かなり離れているから、見当違い、ということかもしれない、でも、サン・ルイのすぐ近くまで、「カヨール地方」まで攻めてきている、というのなら、やはり「フータ・トーロ」の方がありそうな気もする。 ・・・ おやおや、こんなに「精読」する予定ではなかったんだけどな(笑)、夏目漱石が、「文学評論」でスウィフトを談じているのだが、それはまた次回辺りに触れるつもりだが、その中で、小説を読み終わっておいて、「つまらなかった」と言い募るものがいるが、それはおかしい、「読み終えられた」なら、じゅうぶん「つまらなく」はなかったに違いないじゃないか、という風なことを言っていた、その伝でいえば、残念ながら、不本意ながら、この、おそらく「人種差別主義者」の「オリエンタリスト」の作品を、不覚にも、「楽しんで」しまったことになるわけだ、・・・、でも、おかげで、この「重箱の隅をつつく」如き調査によって、十九世紀後半、つまり、「わが」日本もまた、「西洋列強」の、同じく軍事的脅迫下にあった時期の、アフリカ植民地の様相に、少しは触れることができたことを良しとしよう、上にも書いたが、この「オリエンタリスト」は、そうそう「嘘」を書く人ではなさそうで、その「眼差し」は、人類学者や、博物学者のそれに似ていさえするかもしれない、・・・、対象を「客観的」に描くには、「冷徹」でなければならないが、では、それと「相手を見下している」のと、どのくらい隔たっているのだろう?そんなことも考えさせられるからね、そろそろ字数オーバーだから切り上げるが、まだまだ、続きそう。 ・・・ フランス語アルファベットの、アクサン記号のついた活字一覧 ÀàÂâÆæÇçÉéÈèÊêËëÎîÏïÔôŒœÙùÛûÜüŸÿ  どちらかというと、「空」を撮りたかっただけかも。  セイヨウミツバチ(ミツバチ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)   ホウキギク(キク科)   リュウキュウコスミレ(スミレ科)  アキノノゲシ(キク科)  オニタビラコ(キク科)  イシガケチョウ(タテハチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  ススキ(イネ科)   イシガケチョウ(タテハチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  アキノノゲシ(キク科)  アメリカハマグルマ(キク科)、シロツメクサ(マメ科)の「三出複葉」、「シャムロック」  セイヨウミツバチ(ミツバチ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  ガジュマル(クワ科)、気根    トックリキワタ(アオイ科)、赤花品種  アキノノゲシ(キク科)、種子と綿毛  ヒメジョオン(キク科)  タチアワユキセンダングサ(キク科)、種子   トックリキワタ(アオイ科)、白花品種    フヨウ(アオイ科)  リュウキュウコスミレ(スミレ科)  リュウキュウコスミレ(スミレ科)、カタバミ(カタバミ科)の「三出複葉」、「シャムロック」   ハゼラン(スベリヒユ科)

「首里天(しゅいてぃん)ぢゃなし」の「ぢゃなし」は、琉球国王の称号「御主加那志前(ウシュガナシメー)」の「加那志」、であろうかと思う 「唐(とう)ヲゥー」、というのが何なのか、前にどこかで聞いた記憶があるのだが、思いだせないな、「ヲゥー」は「苧」、繊維をとる植物、イラクサ科カラムシ属を指している、という話ではなかっただろうか? 苧チョ、お、からむし そして、「じょうのうささげた」は、「上納捧げた」、つまり「芭蕉布」の生産が、租税支払いの一形態として、義務付けられていた、ということを、意味するはずだ。 いつも、冬になると、この、延々と続くかに見える、陰鬱な曇天に、「常夏の国」、なんて、誰が言ったんだ?と悪態をつきたくなる(笑)、それだけのことなんだけどな。

サトウキビ(イネ科) 「今夜こそ!」、「私たちが、その、植民地主義的な過去を、完全に拭い去るべき時が来たのです」、・・・、バルバドス、英国女王を戴く君主制を廃止、共和国へ/2021年11月29日アル・ジャジーラ  最初に「私事」を語ってしまうと、・・・、カール・ポランニーは、その著「経済と文明」栗本信一郎訳(サイマル出版)、・・・、まだ途中までしか読んでいない書物を引き合いに出すのもおこがましいが、・・・、の中で、元来、パプアニューギニアおよび台湾、中国南部が原産であるサトウキビというイネ科植物が、小アンティーユ諸島のバルバドスという島に、持ち込まれた1640年という日付を、世界史を画する出来事である、としている、「砂糖」という「奢侈品」の生産を、産業的な規模で展開するために、「プランテーション」という巨大経営が要求され、そこに投入さるべき労働力が、どのような意味でも「等価交換」などではありえない、略奪的な方法で、徴募され得たからこそ、その生み出す莫大な「富」が、「資本主義的原初的蓄積」として、熱帯地方に植民地を保有するヨーロッパ列強に、来るべき「産業革命」、「帝国主義的世界再分割」を可能にしたのである、だから、「間大西洋奴隷貿易」は、これまで漠然と信じられてきたように、「大航海時代」、「新大陸『発見』」の、必然的帰結などではなく、サトウキビ・プランテーションへの労働力確保として、意識的に開発された「政策」として理解する必要がある、ポランニーは、その開始の日付として、西アフリカ地域に戒厳令を布告する権限、常備軍の保有を定款に記した「イングランド王立アフリカ協会」設立の、1672年を挙げている、15世紀末の「新大陸『発見』」から、この日付までの一世紀半、ヨーロッパ列強は、もっぱら、アフリカに関しては、「金」等の鉱物資源略奪以外の関心を抱いていなかった、ことも、記録によって証明できる、という、・・・、つまり、手短にいうならば、砂糖キビが、「世界」を、変えてしまった、・・・、思えば、「綿」、アオイ科ワタノキ、「紅茶」、ツバキ科チャノキ、「コーヒー」、アカネ科コーヒーノキ、「生ゴム」、クワ科イチジク属インドゴムノキ、マメ科アカシア属アラビアゴムノキ、そしてイネ科サトウキビ、ことごとくが「熱帯」原産の植物なのである、「世界」の大半の人々が、今日なお、これらの植物を目にし、その名を聞くたびに、その悲しい「運命」を想起して、涙を流すかもしれないのである、・・・、そんなことが気がかりになり始めたのは、もちろん、ここ「沖縄」に住むようになってからのことで、サトウキビという植物を、ごく身近に目にするようになったからでもあろう、・・・、島津家の薩摩藩が、琉球に進攻し、それを「属国」化した十七世紀初頭、という日付が、上に記された、バルバドスのプランテーション開始と、ほとんど「同時代」であることは、「偶然」かも知れないし、そうではないかも知れないが、いずれにせよ、薩摩の島津家という一地方「大名」が、やはりサトウキビの権益によって、「資本主義的原初的蓄積」をなしえたからこそ、「日本」という国の中の、いわば「先進資本主義国」として、いち早く「産業革命」、「軍事国家化」を経て、「明治維新」なるものの中心的な牽引力となりえたのだ、という事実は、否定しようもない、・・・、「世界」は、いろんなところで、「短絡」してしまうようで、アイルランドの作家、サリー・ルーニーが、パレスチナの「BDSボイコット・資金引き上げ・経済制裁」運動支持を表明した、という記事を読んで以来、ジョイス、ワイルド、そして、「エクスパトリオット(海外居住者)」ではあるが、ラフカディオ・ハーンなど、アイルランド出身の作家を、読みふけってきたのだが、これは、アイルランド生まれではあるもののイングランド人ではあるが、のちに、中野好夫の言葉を借りれば、「心ならずもの」愛国者となったジョナサン・スウィフトの、「風刺」というには強烈すぎる、イギリス政府告発の書、「つつましい提言」の中で、貧困の中のアイルランドの若者の多くが、「バルバドス送り」になる、・・・、「Barbadosed」という過去分詞化された言葉が、当時人々の語彙の中にあったようである、という言及があった、これまた、「歴史」の「偶然」かも知れないが、「清教徒革命」後、クロムウェルが、アイルランドに進攻、当地のカトリックの農民層から、土地を奪い、プロテスタントの英国人入植者に与えたため、岩盤が露頭して土壌が貧しい、アイルランド島西部に、追いやられ、喰いつめた彼らの多くが、「新大陸」に活路を求めざるを得なくなった、のが、1649年、あたかも、バルバドスに、サトウキビ・プランテーションが構築されつつある頃だったのだ、こうして、のちに、「奴隷」として移入されるアフリカ系の人々に比べれば、数において、極めて小さいものではあるものの、現在に至るまで、バルバドスの人口中、「白人」の多くの部分をアイルランド系が占める、ことになった、・・・、だから、たとえば、「ネルソン」の銅像を引き倒す動機は、バルバドス人と、アイルランド人に、共有されうるものなのだ、・・・、と、まったく「個人的」にタイムリーだ、と感じただけのことだが、訳出してみた次第。 ・・・ アイルランドからバルバドス、関連記事↓ 続スウィフト、アイルランドからバルバドスへ、ここでもまた、砂糖キビ、そして中野好夫「スウィフト考」、「心にもない愛国者」 妖精レプレコンみたいに、虹の上を歩こう、・・・、「アイルランド人」ジョン・レノンを、聴く 「ネルソン・ピラー」、司馬遼太郎、「ペンテコステ」再論、「鉄道路線図」への偏執とか、・・・、「19世紀社会主義」の「豪華絢爛、波瀾万丈」をたどるのが胸苦しいのは、すでにエンディングがわかっている映画を逆回しに観る感じ?ジェイムス・コノリー ロディとノラ、ジェイムズ・コノリーの二人の子供に、「分割承継」されて「体現」されてしまったかもしれない、「社会主義」と「民族主義」、堺利彦、ウィリアム・モリス、そして、ジョイスとオスカー・ワイルドの「社会主義」 17世紀のスウィフトまで遡る?、「聖パトリックの日」パレードについて知りたかったこと、ふたたび、倫敦の漱石、「クレイグ先生」とオーウェル 逆に、愛着を示され過ぎると、今度は、こっちの方が、後ずさりして縮こまらなければならなかった、まるでヤマアラシみたいに・・・「サリー・ルーニー」読み、は、続き、ダブリンの街角に「イースターの月曜日」の残響を聴くことになる/少しばかり、ダブリンの地理に「明るく」なった気がしたので、今度は、調子に乗って、ジョイス、に手を出す、さらに、シニアド・オコナーから「対話の不可能性」まで 「資本主義的原初的蓄積」、またしても、「紅茶」と「砂糖」、・・・、「ユリシーズ」の買い物メモ ・・・ 話は変わるが(笑)、バルバドスは、11の教区parishesに分割されているが、そのうちの10の名称が、「聖人」の名なので、「十二使徒」について、前回調査したことでもあるし、ここに掲げてみた。 (1)Christ Church (2)Saint Andrew, Andrew the Apostle.聖アンデレ、十二使徒の一人、(4)アンデレ (3)Saint George was of Cappadocian Greek origin and a soldier for Roman emperor Diocletian, who was sentenced to death for refusing to recant his Christian faith.聖ゲオルギウス、カパドシア系ギリシャ人で、ディオクレアヌス帝下のローマの兵、キリスト教棄教を拒否したために死刑、となった殉教者、これは、ダブリンの通りや教会の名で、しばしば見かけた (4)Saint James, James, brother of Jesus or Saint James the Greater, James, son of Zebedee, one of the Twelve Apostles of Jesus.聖ヤコブ、「主の兄弟ヤコブ/義人ヤコブ」、あるいはまた、十二使徒の一人、(2)ゼベダイの子ヤコブ (5)Saint John, John the Apostle, or John the Baptist.聖ヨハネ、十二使徒の一人、(3)ヨハネ、あるいはまた、「洗礼者ヨハネ」 (6)Saint Joseph, was married to Mary, the mother of Jesus, and was the legal father of Jesus.聖ヨゼフ、キリストの母マリアと婚姻したヨゼフ、キリストの「法的」な父、むろん、キリスト教の文脈では、二人はそれぞれ「童●貞」、「処●女」でなくてはならないが (7)Saint Lucy, Lucia of Syracuse (283–304), a Christian martyr who died during the Diocletianic Persecution.聖ルチア、ただ一人の女性だ、ディオクレアヌス帝下の迫害で殺された殉教者 (8)Saint Michael, Saint Michael the Archangel, Michael is mentioned three times in the Book of Daniel. In the New Testament Book of Revelation, Michael leads his angels against the dragon.聖ミカエル、大天使ミカエル、旧約聖書「ダニエル書」に3回、新約聖書「ヨハネの黙示録」にも記述がある、とのこと (9)Saint Peter, Simon Peter, Peter the Apostle, was one of the Twelve Apostles of Jesus Christ, and one of the first leaders of the early Church.聖ペテロ、十二使徒の一人、(1)シモン・ペテロ、初期のキリスト教会での中心的指導者の一人 (10)Saint Philip, Philip the Apostle. 聖ピリポ、十二使徒の一人、(5)ピリポ (11)Saint Thomas, Thomas the Apostle.聖トマス、十二使徒の一人、(8)トマス 赤字の番号は、前回挙げた、「マルコによる福音書」に登場する順に付したもの。  「ベルリン・天使の詩」以来だな、「天使」というものが、よくわからなかった、「天使」というものが、よくわからなくては、あの映画もほとんど何もわからないことになりかねないのだが(笑)、それでも、「ポスト・モダン=ニュー・アカデミズム」時代の、流行りものだったので、「バブル経済」の恩恵は、こんな貧民にも多少及んでいたらしく、少しは金回りもよかったのだろう、何度も見た、何度も見るうちに、「好きな映画」であるような気さえ、してきた、今は、中古DVD、当時はまだ「ヴィデオ・テープ」の時代だろう?、も、とんでもない値段がついているので、さ・い・わ・い・、見直してみたい、という「欲望」、えっと、英語の題は、「欲望の翼」なのである、が生じないのがありがたい、・・・、  「ベルリン・天使の詩」Der Himmel über Berlin, Wings of Desire/Wim Wenders(1987) それくらいは記憶にも残っていたが、今調べてみると、「ダミエルDamiel」と「カシエルCassiel」という二人の「天使」の会話で話は進むのであるが、おや、「カシエル」のほうは、ユダヤ教、あるいは、オカルト系の文脈で、登場しないでもないが、「ダミエル」に至っては、そんなやつ、おらん、という返事なのだ、・・・、バルバドスの教区名の縁で、聖ミカエルが、「大天使Archangel」であることを知った、「七大天使」という言い方があるようなので、・・・、  イングランド、東エセックス、ブライトンにある「聖ミカエルおよび全ての天使教会」の1862年に作られたステンドグラスに描かれた、「七大天使」、左から順に、ミカエル、ガブリエル、ウリエル、カマエル、ラファエル、ヨフィエル、ザドキエル Seven Archangels, from left to right: Michael, Gabriel, Uriel, Chamuel (Camael), Raphael, Jophiel and Zadkiel. Stained glass made in 1862 at St Michael and All Angels Church, Brighton, East Sussex, England. ちなみに映画では、「ダミエル」は、「天使」であり続けることに嫌気がさし、自ら選んで、地上に降りるのであるが、そんな風に、自発的なものも含め、懲罰によって強いられたりしても、「天使」は、「堕ちる」ことがあるらしくそう言うのを「堕天使」という、これも、言葉だけは聞いたことがある、ルシファーLucifer、というのは、神話世界で「金星」に関係のある存在とされてきたが、キリスト教的には、「堕天使」、「悪魔」と解釈されるようになったらしい、・・・、そろそろ飽きてきたことでもあるし、では、「大天使聖ミカエル」と「堕天使ルシファー」関連の記述を瞥見して、今回の「聖書研究」とすることにする。 ・・・ まず、「大天使ミカエル」、 13 But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days: but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; and I remained there with the kings of Persia. 21 But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth: and there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince. Daniel/Chapter 10 13 ペルシャの国の君が、二十一日の間わたしの前に立ちふさがったが、天使の長のひとりであるミカエルがきて、わたしを助けたので、わたしは、彼をペルシャの国の君と共に、そこに残しておき、 21 しかしわたしは、まず真理の書にしるされている事を、あなたに告げよう。わたしを助けて、彼らと戦う者は、あなたがたの君ミカエルのほかにはありません。 ダニエル書第10章 7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, Revelation/Chapter 12 7 さて、天では戦いが起った。ミカエルとその御使たちとが、龍と戦ったのである。龍もその使たちも応戦したが、 ヨハネの黙示録第12章 続いて、「ルシファー」、 12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! Isaiah/Chapter 14 12 黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった。 イザヤ書第14章 ・・・  リュウキュウコスミレ(スミレ科)  フヨウ(アオイ科)  トックリキワタ(アオイ科)、赤花品種  トックリキワタ(アオイ科)、白花品種 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.12.10 00:28:09

|