|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

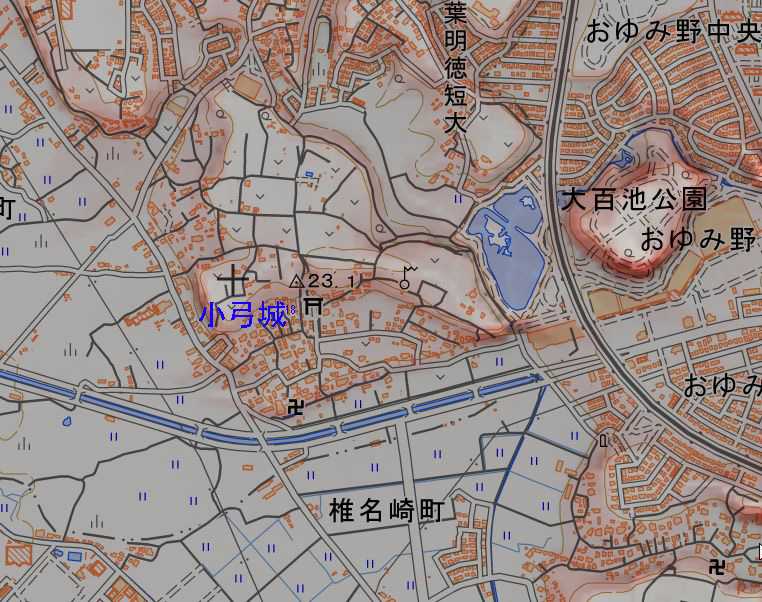

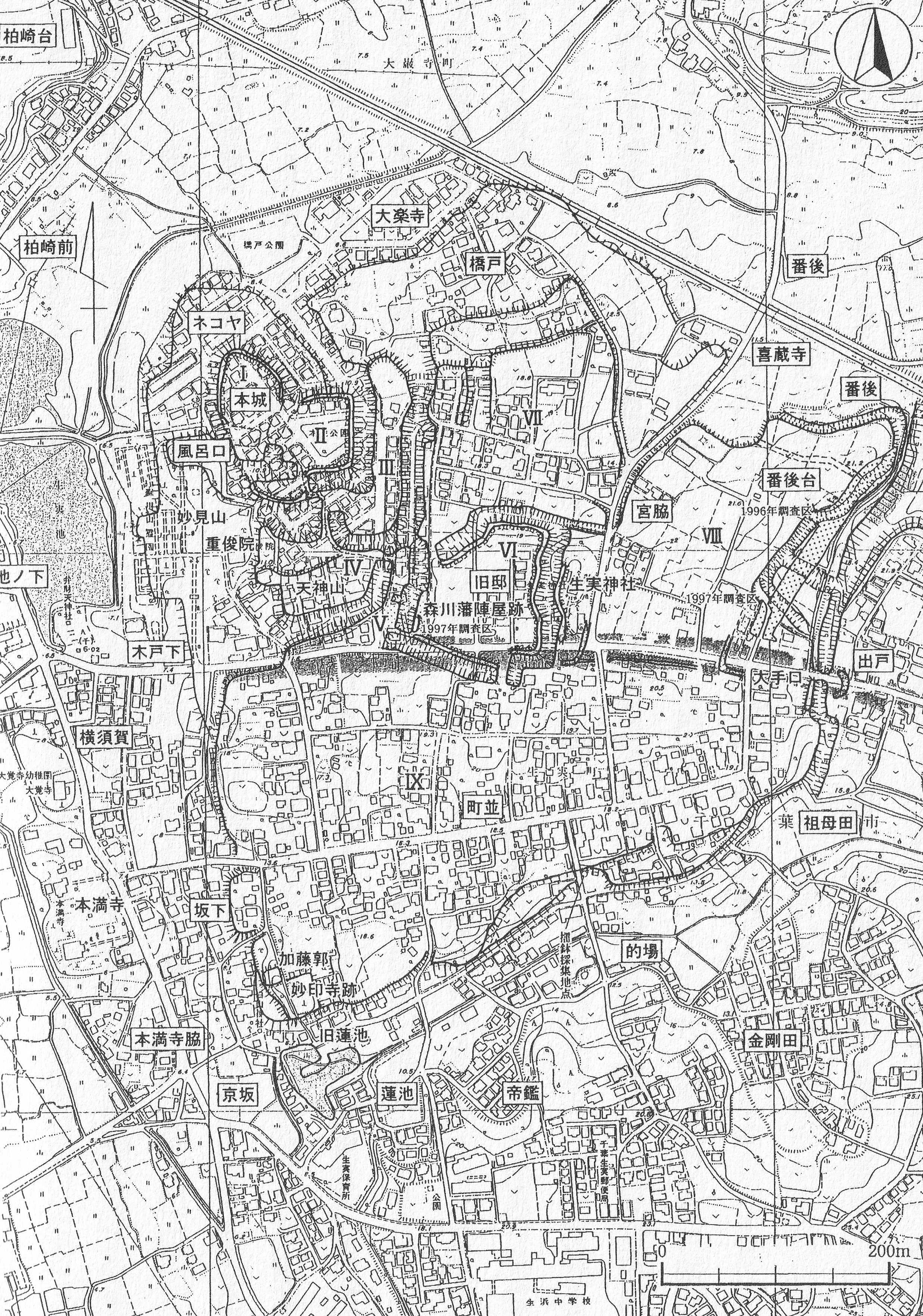

この近くに小弓城と生実城があり、2回目に訪れたときは、京成千葉線学園前から塩田町誉田町線をたどって生実神社の境内の空堀を見て付近を散策し、蘇我池、生実池に出て、弁財天神社から生実神社方向の高台を見て、R66を南下していった。左手の台地に上がると畑地・墓地の位置が小弓城跡のようだ。その東側の八剣神社があるが、初めて訪れたときにはここが小弓城と思った。この付近が小弓城の城域だったのであろう。その東側には大百池とその周辺が公園となっている。 <地図> 生実は上総・下総の国境近くに位置し、南には上総国府、北には千葉氏の本拠地千葉堀内をひかえている。外房方面と最短距離で連絡する土気街道、上総内陸部へ向かう茂原街道という二本の陸上路の起点であり、東京湾に臨む湊であった浜野とともに交通の要衝といえる位置にある。ここには、中世城郭として二つのおゆみ城跡(南生実にある小弓城跡と北生実にある生実城跡)が残されている。柏崎砦跡や長山砦跡は生実城の支城と考えられている。さらに浜野の本行寺と生実藩蔵屋敷跡付近は、中世の城郭(浜野城跡)でもあると考えられている。これらが一体となって生実の戦国期の景観が形成されていた。  <遺構> JR内房線浜野駅の北東約2㎞、東京湾岸低地を臨む標高約17m~21mをはかる台地上一帯に広がり、その規模は南北約800m、東西約700m、総面積およそ32万㎡である。城の北側は、花輪町や赤井町方面へのびる谷津に面し、南側は北東方向に台地に進入する谷津に面している。この南北の谷津から枝別れするように掘られた堀により、城の東部の大手が画されている。生実城跡の中心部分は、昭和44・45年の 団地造成の際にほぼ完全に破壊されており、城跡の遺存状態は悪く、わずかに残る生実神社西側の空堀と大手の土塁などに、かつて城であったことが偲ばれる程度である。城の縄張りは、I~Ⅳ郭が小字「本城」で城の中心部分である。Ⅵ郭は近世に 森川藩の陣屋が置かれていた郭である。生実神社は、もと御霊神社と呼ばれていた神社で、生実藩の陣屋のあった郭の東隣にあたる。Ⅸ郭の「町並」は、森川藩の陣屋前にあたり、近世には町場が形成されていた。中央を通る幅のやや広い道路が旧来の幹線である(ただしこれは後世に拡幅したもの)。この道路は、東の「大手」から西の「木戸」に折れをみせながら通じて おり、中世末期には形成されていた可能性がある。他方、主郭北側台地下に城下集落とみられる「ネゴヤ」があり、「町並」との関係が問題だが、「ネゴヤ」が先行して形成されていたものであろうか。生実城の構造を総括すると、北西端の主郭をかなめとして、南東方面に魚鱗状に曲輪が展開してゆく構造といえよう。地形が比較的平坦なため、台地上を堀により複雑に区画する方法がとられたものと考えられよう。規模の大きな堀は畝堀となっており、大手からは「丸馬出し」が検出されており、このような複雑な 縄張りは戦国時代末期の中世城郭の最も発達した形のひとつといえる。  <歴史> ここは原氏の本拠であり、その原氏を追い出し、古河公方足利政氏の子の義明が生実に入り、小弓公方と称して関東の覇権をうかがうまでに勢力を拡大したことは、よく知られている。原氏は一五世紀半ば以前は、小金を本拠としていたようであるが(「鎌倉大草紙」)、「本土寺過去帳」には文明3年(1471)9月9日のこととして「原越後人道道喜小弓館ニテ打死」というのがみえ、これが生実と原氏の関係が確認できる最も古いものである。康正元年(一四五五)に千葉宗家を滅ぼした後、原氏は生実を本拠とするようになったものであろう。これまでは原氏の居城は当初小弓城であったが、小弓公方にこれを奪われ、小弓公方滅亡後の天文7年(1538)に新しく生実城を築いて入ったとされてきた。足利義明の滅亡後、原氏は生実に復帰し、北条氏の支配下に入った。しかし、一六世紀半ば以降、生実は上総・房州勢の 直接的な攻略の対象地となり、何度も落城することになる。ここを安定的に維持できなかったためもあってか原氏は本拠を臼井に移し、原氏と生実との関係は不明瞭になる。天正18年の北条氏滅亡に伴い臼井原氏も滅ぶが、生実城もこの時に 落城したものと考えられる。北条氏にとって生実城は、対上総の最前線基地から、同氏の上総侵攻が進むと軍事拠点としての 役割は低下し、房総半島北部の東京湾の拠点としての重要性が大きくなったものであろう。その後、ここには西郷孫九郎家員が生実領五千石の領主として入るが、代官高室金兵衛による幕領期を経て、寛永4年(1627)は森川重俊が、生実藩一万石の領主として城内の「旧邸」に陣屋を構え、以後、明治4年(1871)の廃藩置県まで存続した。 <関連部将>原胤高</関連部将> <出典>房総の城郭(千葉城郭研究会)</出典> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023.03.04 05:47:28

コメント(0) | コメントを書く |