産業構造の変化

「発達障害と労働環境」シリーズの最後は「産業構造の変化」です。

短所が目立たず、長所を活かして社会生活を送っていれば、誰も障害など意識せずに生きていけるでしょう。しかし「産業構造の変化」の中で発達障害者のマイナス特性が目立つようになってきています。

発達障害者のマイナスが目立つ職業、向いていない仕事とは、なんでしょうか、、、?

と、その前に、

逆に発達障害者にとって適職とされている職業、成功している職業をご紹介します。

発達障害者が成功している仕事

ADHD者が成功している仕事

・警察官、消防士、新聞・雑誌の記者、作家、ジャーナリスト、カメラマン、ディレクター

・イラストレーター、スタイリスト、漫画家、画家、建築関係、コンピュータ・プログラマー、CGアニメーター

・研究者、学者、中学・高校教師、塾・予備校講師

・広告関係、デザイナー、調理師、調律師、自動車整備士、歯科技工士、電気技師、図書館司書、校正

ASD者が成功している仕事

・建築・工学製図技術者、カメラマン、動物の訓練士、小工具修理師、図版設計者、工業デザイナー、自動車整備士、産業オートメーションのプログラマー、楽器の調律師

・プログラマー、コンピュータトラブルシューター、グラフィック・アーティスト、ウェブデザイナー、、ゲーム・デザイナー、CGアニメーター

・物理学者、化学者、音楽家・作曲家、数学教師、音楽教師、生物学教師統計学者

・ジャーナリスト、翻訳者、司書、証券アナリスト、コピー・エディター、会計士、簿記・記録管理担当者、図書館員

・在庫管理者銀行の出納係、事務員(ファイリングなどの書類管理)

などなどです。

ただし、上記にある仕事に就けば発達障害者の皆が成功する訳ではありません。一人一人の得意・不得意分野も違いますし、細かい特性の違いもあります。また、適性はあるけど一定の訓練や努力を要する方もいます。

それでは、苦手な仕事とは何でしょうか?

発達障害者が苦手な仕事

・異なる複数の要求を短時間に判断する必要がある仕事

レジ係

受付業務 など

・同時に複数の作業をこなす必要がある仕事

忙しいレストランのコック

ウェイター/ウェイトレス

カジノディーラー

タクシーの配車係 など

・予測不可能な問題に、臨機応変に対応することが求められる仕事

旅行代理店

先物取引のディーラー

航空管制官 など

・感情の機微を読み、柔軟な対応が求められる仕事

予約係

電話オペレーター など

その他にも、

医療・介護関係、営業関係、接客業、人事・経理・総務関係などがあります。

苦手な傾向としては

•臨機応変な対応が必要になる仕事。

•複数の業務(マルチタスク)を同時にこなす必要がある仕事。

•人間関係が複雑に絡む仕事。

•先を予測して行動する必要がある仕事。

•人の心情を読んだり先を予測して動かないといけない仕事。

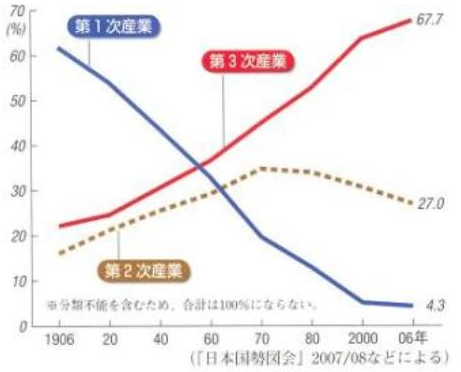

主に、第三次産業(サービス業)分野に苦手な仕事が多いと言えます。

ところが、国内ではこの「発達障害者の苦手な第三次産業」が増えていっているのです。

増える発達障害者の苦手業種

産業分類の内訳は、以下の様にされています。

第一次産業(農業・林業・鉱業・水産業)

第二次産業(製造業・工業・電気ガス業・建設業)

第三次産業(対人サービス業・医療・福祉事業・小売り業)

1970年 ⇒ 2010年の、産業構造はこの様に変化しています。

第一次産業 1015万人(19.3%) ⇒ 238万人 (4.2%)

第二次産業 1790万人(34.1%) ⇒ 1412万人 (25.2%)

第三次産業 2451万人(46.6%) ⇒ 3965万人 (70.6%)

(平成22年 厚生労働省統計)

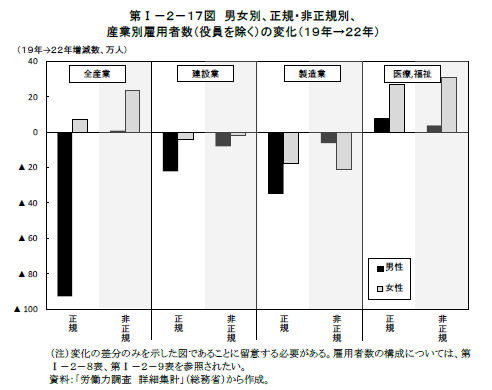

そして、第三次産業の中でも特に近年伸びているのが、医療、福祉分野です。

ご存知の通り、超高齢化社会を迎えて、更に深化し続ける「高齢化」に伴い、医療・介護従事に必要な労働者が見込まれています。また、2025年までに、介護労働者を更に80万人増やさないといけないそうです。

この高齢化ニーズに応えるべく、次々と介護事業所は乱立がされており介護業界はどこでも人手不足の状況です。

ヘルパー資格(介護福祉士初任者研修資格)であれば比較的容易に取得が出来て、就職もしやすい為に中高年齢からの転職も非常に多くなっています。

しかし、この介護分野というのは発達障害者にとっては、あまり適職ではない分野なのです。もちろん、人によっての違いはありますし、適している側面も無い訳ではありません。ただ一般的な特性から見ると、困難な部分が多い仕事になります。

あまりいい話ではありませんが、ある介護事業所では面接時に発達障害の有無を確認する所もある様です。発達障害の理解がこの様な差別・選別の元にされるのは残念な話です。

確かに不適合を起こす人は多いのですが、そこで切り捨てられた発達障害者はどうしたらいいのでしょうか?

私も以前の職場でその様なプレッシャーや、配慮と履き違えられた差別対応に苦しめられてきました。退職前に上司は「発達障害を自覚して貰う為に働きかけてきた」様なことを言われました。しかし、その態度や言葉が、私にとって日々刑場に送られる様な寒気を与え、日常生活から笑顔を奪い、睡眠を削らされてきたことは想像がつかなかったと思います。

更に、退職後の生活や生き方は保障して貰えることではなく、自分で必死に見つけていくしかありませんでした。

発達障害者と労働環境まとめ

さて、「発達障害者が生きづらくなったのは?」ということで、発達障害者と労働環境について3回シリーズでお届けてしてきましたが「この様な社会だから発達障害者は生きられないのだ」という趣旨が伝えたかった訳では当然ありません。

私が伝えたかったのは「発達障害者の適職選びの参考」と「発達障害者が生きやすい労働環境づくり」です。

発達障害者支援法は出来ましたがまだ十分ではなく、特に「大人の発達障害者支援」にはこれからの課題が多く残ります。「大人の発達障害者支援」を考える上では、まずは経済的基盤である「雇用環境の整備」は大変重要なものになります。

その為に、労働法制、国際情勢、産業構造から雇用環境を振り返り、「発達障害者の雇用環境」を考えていく材料としたいと思いました。

発達障害者の存在は国家にとっては「諸刃の剣」でもあると思います。

扱いを間違えれば「DV・虐待加害者」「犯罪予備軍」「自殺」「ひきこもり」「生活保護などの公費の消費者」となる可能性もあります。

しかし、適切に特性を理解して能力を開花することが出来れば「新たな価値創業者」「イノベーションを起こし続ける存在」「乱れた社会に秩序を引く統治者」になれる可能性を持っています。

その価値を埋もれさせておくのは「国家的損失」ではないでしょうか?

劣った存在への補助ではなく、秘めた可能性への投資として、社会・経済的な視点から抜本的な「発達障害者支援」「雇用環境の整備」が展開される様に、世論を喚起していきたいと思っています。今後とも、どうかご支援・ご協力をよろしくお願いしたいと思います。。

【クーポン有】発達障害 自閉症|視覚学習 お試し9巻|フラッシュカード 絵カード DVD 教材|視覚支援 家庭療育 星みつる式|言葉の遅れ 発語|知的障害 ADHD 学習障害 アスペルガー グレーゾーン|幼児 小学生 2歳 2歳半 3歳 3歳半 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳|個別サポート

関連記事:ではゴーン氏の後はどうするか「働き方改革」の展望

前ブログ関連記事

前ブログ「発達障害者である専門職のブログ」関連記事

2016年9月以後の動きは、ワードプレスサイトに移転してお送りします。

新サイト「Professional independence with neurodiversity value」

(発達障害者である専門職のインディペンデンス)は以下のバナーからどうぞ。