|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

現代では全く必要のないことですが、テレビや映画の時代劇で、武家が大小二振りの刀を腰に差して登場しますが、この大小の指し方もよく調べてみると、正式な帯刀の仕方があり、幕末の武士の写真を見ても、正式に帯刀している例は極めて少ないことに気がつきます。

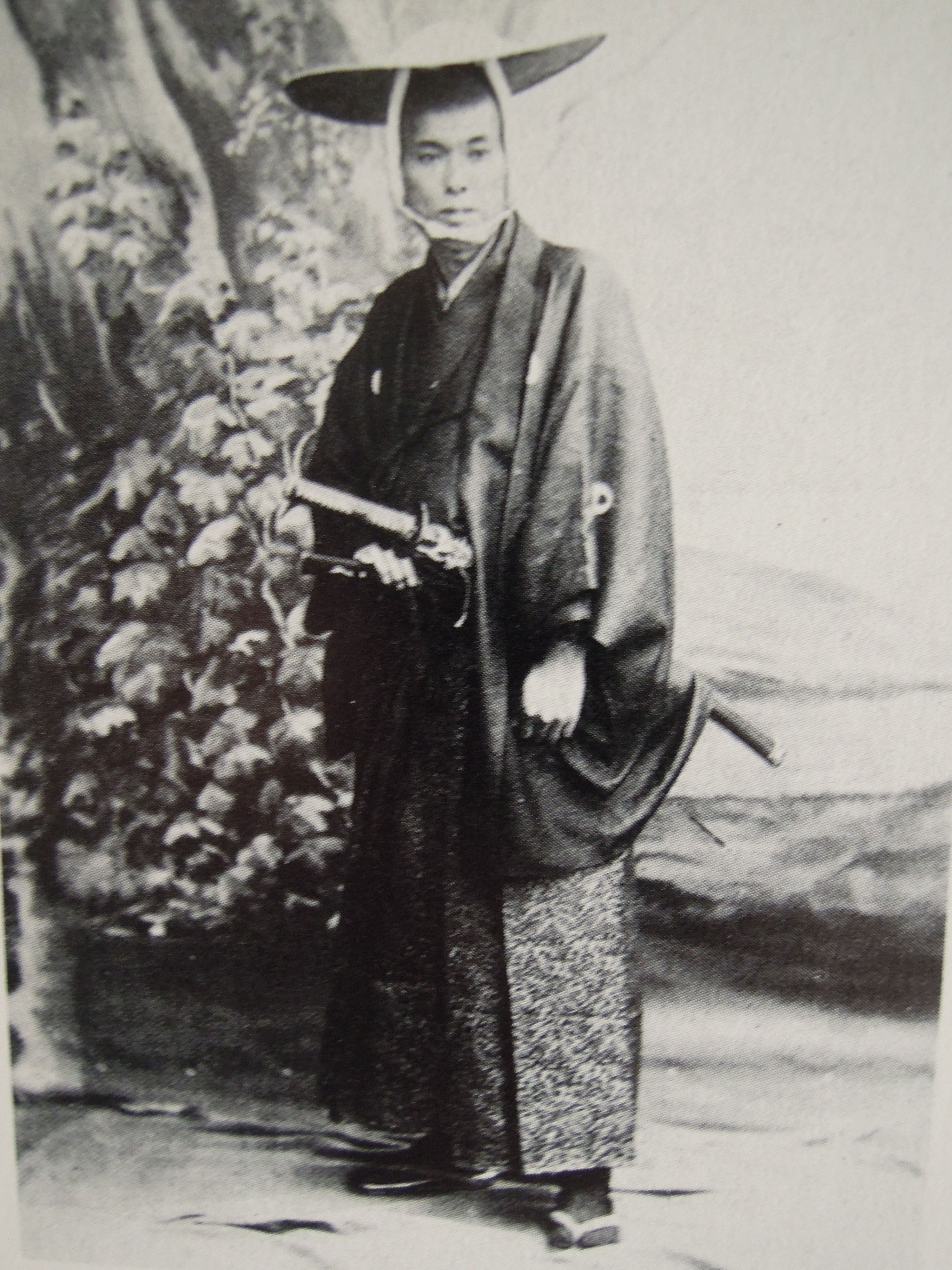

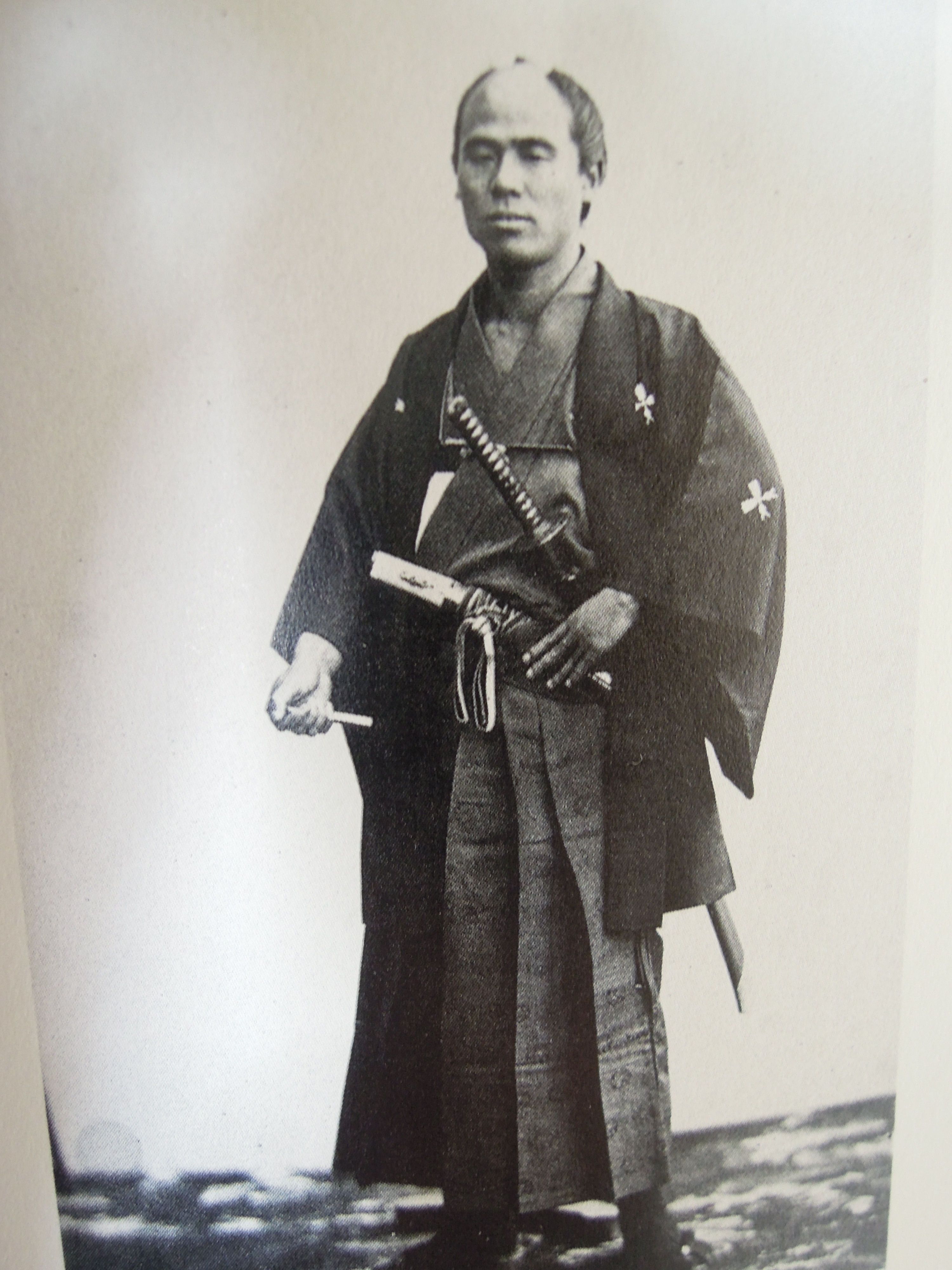

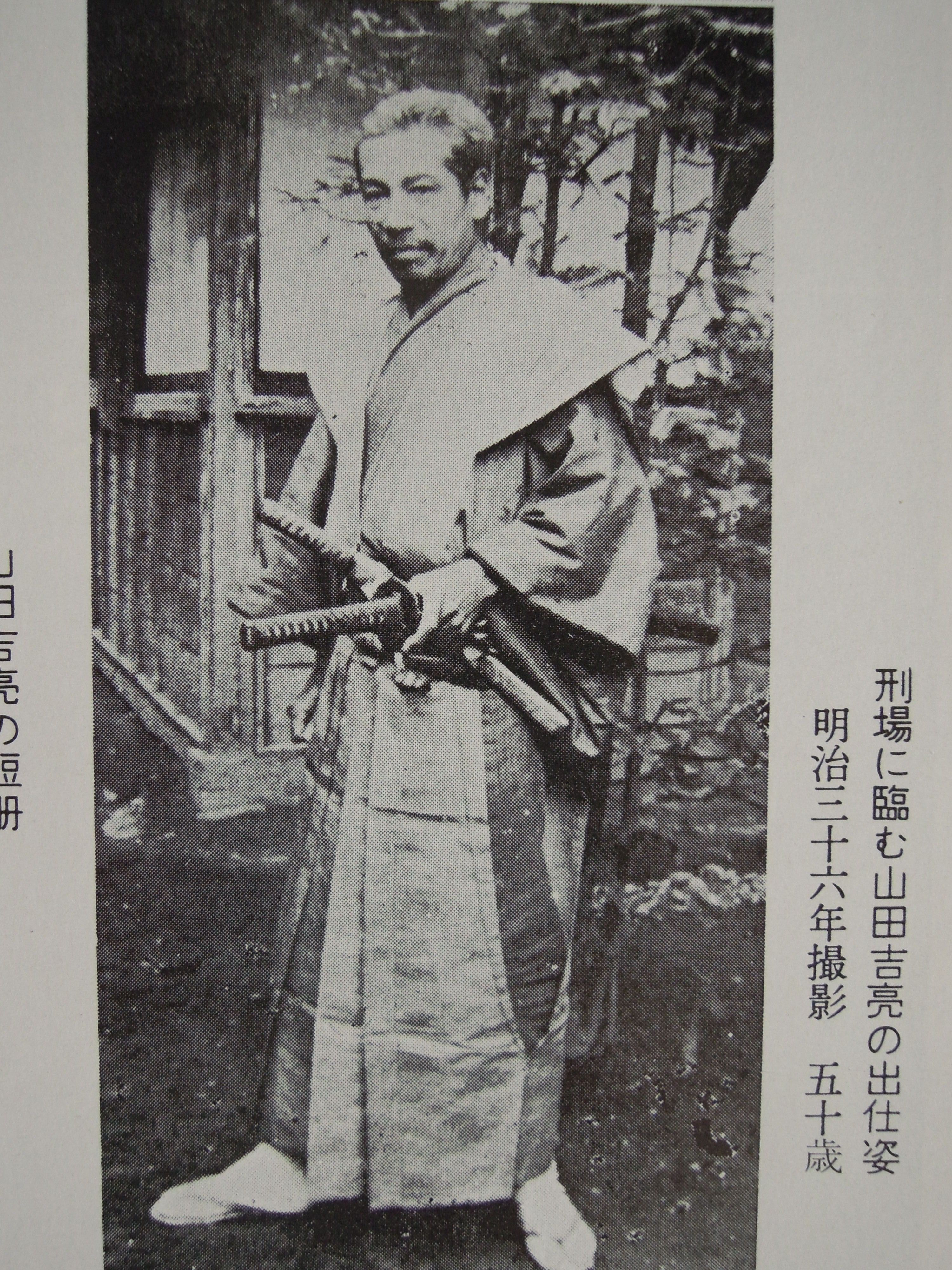

着物を着ない私が、この様なことを解説するのは、僭越で気が引けるのですが何卒ご容赦ください。 下記の写真は、文久元年、竹内下野守保徳を頭とする遣欧使節一行36人の内の二名です。【蘇る幕末】写真集から抜粋 椅子に腰掛けた写真が多く、刀を指した立ち姿の写真は例としては少ないのですが・・ 普請役・益頭某と記載がありますが、少し砕けた指し方に見えます。かなり上級の武士のようですが正式な帯刀とは言いがたいです。  もう一名、通詞・太田某と記載がありますが、学者か知識人で本来の武家ではないのかも知れません。通訳として帯同されたと人と思われ、完全に落とし指しの指し方です。  では、正式な帯刀方法とは如何なる事か調べてみると、下記の要領に集約されます。 現代では、居合いをされる方も脇差しは帯刀せず、一本指しが普通であるようですから、正式な帯刀方法は忘れ去られて意外に知られていないのかも知れません。 袴下の角帯は三重に巻きます。外側から数えて二重と三重の間に脇差しを指し、一重と二重の間に大刀を指す。脇差しは柄頭を立てるようにして前半にたばさみ、大刀は脇差の鍔より低い位置に閂状に指す。 古い大名行列の絵に見られる指しざまで、これが正式な指し方である。 長道中のときは、帯刀の形の崩れを防ぐため、下緒を刀の下からまわし帯に挟み込む。つまり、下緒に結び玉をつくり、それを帯に差し込むのである。こうすると帯刀の形がきまり、長丁場歩いても崩れず腰に安定する。万一不慮の事態が生じて抜刀しても、はさんだ下緒はわずかに柄頭をひねるのみでとれてしまう。通常は下緒は帯にはさみこまず、鞘の上からかけておく。 テレビや映画ではごく普通になっているが、大刀の柄頭が脇差より高い位置を占めるのは【落とし指し】と称して崩れた帯刀の仕方である。 着流しの時はこの帯刀もままあるが、袴をつけた正式の場合には、絶対にこの指しざまはしないものである。町居や浪人の指しざまである。 経験するとすぐ解るが、本身の場合、落とし指しにすると、非常に腰のおさまりが悪い。反対に竹光は柄頭が軽くなり、どうしても柄が上に浮き気味となり、落とし指しふうとなる。食うに困って中味を売り払うと、必然的に落とし指しになるのである。 上記の様に、戦前まで生存されていた大身の武家のご隠居が書き残されている。 明治維新後、山田朝右衛門𠮷亮の出仕姿の写真を参考のため転載します。 よくご覧ください。これが正式な帯刀の仕方であって、脇差の鍔の下に大刀を閂状にたばさんでおり、帯刀姿も、咄嗟の場合に不覚ををとらない工夫であるように思います。 【山田朝右衛門家は、代々養子が家を継いでいたようですが、7代山田朝右衛門吉利【吉田松陰、頼美樹三郎等斬首したことで著名】の実子吉豊が8代目を継ぎ、弟の𠮷亮が9代目として、山田朝右衛門家最後の当主となったとの記録が残っています。】 さすがに見事な指し姿で、手の置き方一つを見ても刀理にかなったものと推察します。 明治12年、最後の斬首刑となった【高橋お伝】を斬首したことでも著名です。 この写真の撮影時は、すでに斬首刑は廃止されていたが、刑場への出仕姿はこの様な姿であったのでしょう。 この写真が撮影された八年後、𠮷亮は、床屋で散髪中に脳溢血で急逝したと伝えています。  今回は刀の指し方を取り上げましたので、次回は、今回の刀の指し方に関連のある、鞘の返り角の役割等についても、書籍を調べて記載する予定です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|