|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

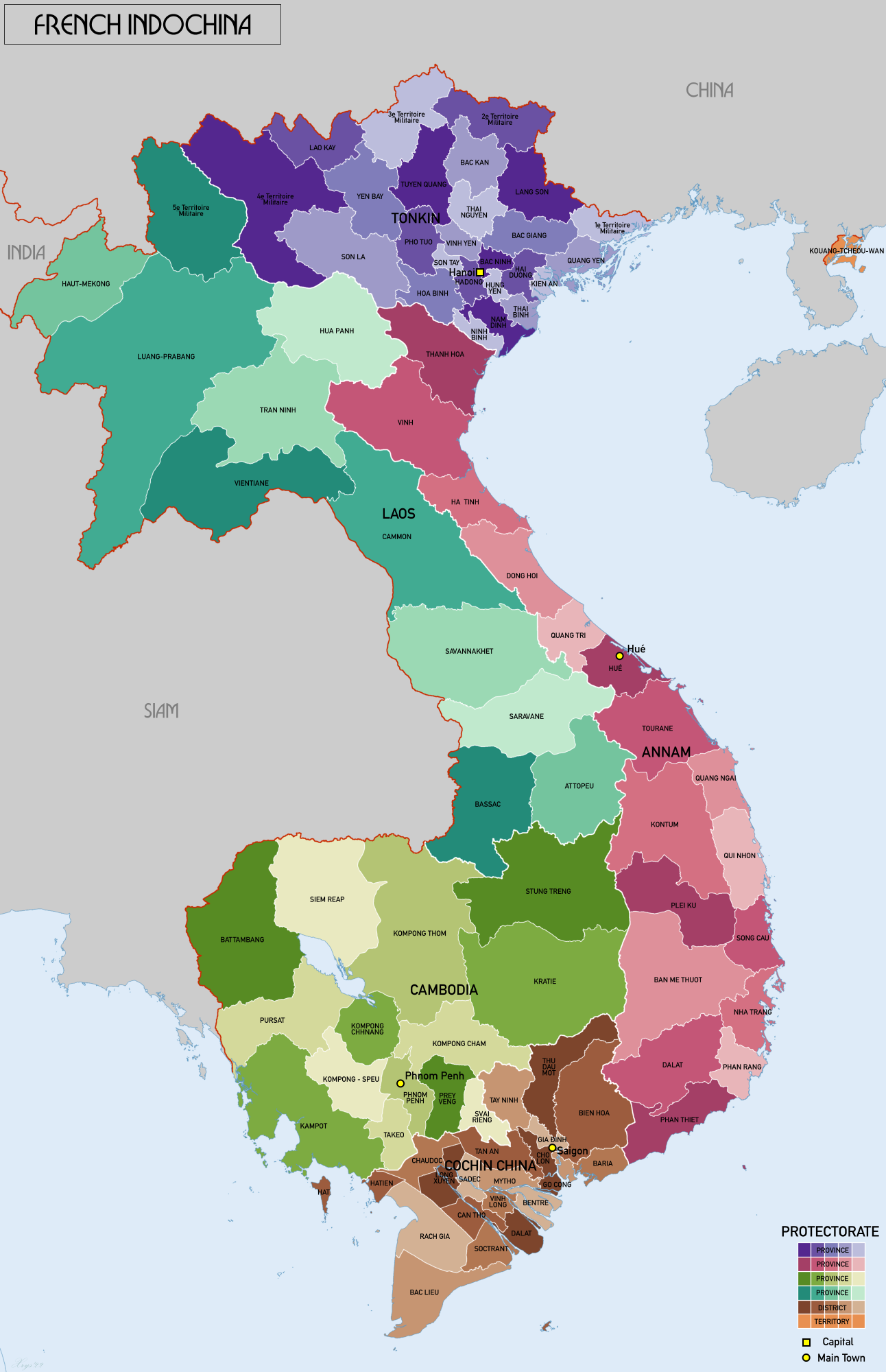

シマアザミ(キク科)  ナンゴクネジバナ(ラン科)  ムナグロ(チドリ科)  シロハラ(ツグミ科)  オランダミミナグサ(ナデシコ科)  カワセミ(カワセミ科) 「ねこログ」、総目次(笑)/新・「ねこログ」、総目次(笑)/続・「スクラップ・ブック」、の、目次。 目次:「川童」の「ひょんひょん」という声、「種」と「個体」のレヴェルの混同、「くちばし」という漢字のうんちく、「鴗/そにどり」と「翡翠/ひすい」、大真面目な顔で「遊ぶ」生き物/イソヒヨドリが水牛の背中にとまっているところなら、想像できるじゃないか・・・マルグリット・デュラス読み、の続き、「太平洋の防波堤」、「愛人」/「ない」ものは見えない、という、またしても「存在論」の根幹にかかわる問い(笑)?今年は、ヒジュラ暦「ラマダン」と、ユダヤ暦「ニサン」が、重なる、そんな、旧暦「閏二月」の月談義。/空白は、決して、沈黙ではありません、空白は残響(レゾナンス)であり、それは、響き続けているのです・・・16歳の「突入部隊」の少年だった頃と同じく、彼、坂本龍一は、「『死んでもいい』と思って」、沖縄にやって来たかも知れなかったのだね。/「サハラでお茶を」、・・・、坂本龍一氏の訃報にも触れてあったし、ポール・ボウルズ「シェルタリング・スカイ」を、読み返してみる/  今度は、「シマアザミのララバイ」?あるいは、「冬」に何かを「置き忘れて」きてしまったような、老人らしい感傷。 「亜熱帯」の、「常夏」の、と言われるこの島の冬は、謳い文句とは大違いで、もちろん、今は思いだすこともできない、京都の「底冷え」なんかとくらべれば、ずっとすごしやすいのだから、貧乏人にはありがたいこと、文句を言う筋合いではないのだが、陰鬱な曇天ばかりが続くから、はやく夏になればよいと、いつもは念じていたものなのに、どうゆうわけか今年に限って、冬が去るのが切なくてならない。何かを、「置き忘れて」きたような気がかりがあって、もちろん、その理由の一つはわかっている、ようやく暖かくなり始めたときにがぎって、そのような気候の変調に、すでに弱っていた身体がついていけなくなることは、大いにありうることだ、仲のよい、「猫家族」二人が、相次いで身まかってしまったから、彼らを置いて、「春」を寿ぐことに対して、罪悪感めいたものが作用しているのであろう、でも、一方で、ときどき、そればかりではない、およそあらゆる事柄が、悲しくて仕方がなく感じられるのは、文字通り、今度は、自らの、「老い先」が「短く」(笑)、なってきたという実感に対する反応なんだろう、まことに、老人というものが、そんな些末な苦悩にまみれて晩年を生きているものだ、などとは、なってみなければわからないもので(笑)、想像もしてこなかった。もっとも、いまさら分かったからと言って、あとから来る人たちのためにその「教訓」だとかを、伝える方途なんてないのだけれど・・・。シマアザミという、この見るからにとげとげしい花が、どういうわけか、大好きなのだが、春先に咲くものだ、ということを、忘れていた(笑)、そう、冬は、その、やはりとげとげしい葉を、地面の上に大きく広げて、「ロゼット」だったっけ?そういう形で越すのです。 ・・・ ロゼットrosette、八重咲きのバラの花序、に由来する言葉といわれる、細長くて平らなものが、放射状、螺旋状に配列した形を、一般にそう呼ぶらしい・・・植物学用語としては、地上茎がないか、極端に短く、葉が地中から直接出る、このような葉を、根出葉、と呼ぶ、が円盤状に並んだものを指す。(i)終生「ロゼット」の形をとる植物、と、(ii)越年草が冬季をすごす形態として採用するもの、の二種に分けられる。 (i)オオバコ(オオバコ科)、セイヨウタンポポ(キク科)などがこれに該当するが、これらは、構造上、背が高くなることができないから、周りが繁茂してくると生育できない、ヒトがしばしば刈り入れをおこなったり、草食獣が背の高い草を食してしまい、太陽光が入るようになった場所が、これらの植物の「ニッチ」となる (ii)ここにあげたシマアザミ(キク科)は、おそらくこちらの分類で、冬季に、寒さに耐えるべく、葉を地上に張り付けて光を浴びれるよう広げて過ごし、春になると茎がのびて、その先に花をつける、茎の途中にも葉がつき、これは、根出葉と区別して、茎葉と呼ぶ、・・・、茎葉が出ると、根出葉はなくなるものもあるが、併存するものもあり、たとえば、ヒメジョオンとハルジオン、いずれもキク科、の識別のポイントとなっているとのこと、どちらがどちらなのかは、このwikipedia記事からは不明だったが(笑)、私は、ヒメジョオンしか見たことがないつ・も・り・でいたから、今度、確かめてみることにする。   シジュウカラ(シジュウカラ科)、ガジュマル(クワ科)   ムナグロ(チドリ科)   メジロ(メジロ科)、ギンネム(マメ科)  そうだ、言われてみれば、確かに「ひょんひょん」という声だった、という気がしてくる、きっとこれからは、「ひょんひょん」としか聞こえなくなるんだろう(笑)帰ってしまわれる前に、もう一度聞きにいかねば。   ムナグロ(チドリ科) ・・・ こういう題を掲げても、 ・・・そうして羽のある川童というのは聴いたこともないのだから、疑う人人はそれは一種の鳥であろうというのだが、ただ一種の鳥だけでは、私らでもまだ合点ができなかった。自分の友人では、石黒忠篤君などがその声を聴いている。そうして誰かその道の人に、あれはムナグロという千鳥の群だということを教えられたといっている。この点を私はもう一度、「野鳥」の問題にしてみたいのである。果たしてムナグロがそんな声で啼き又その季節にそういう去来をする習性をもつものかどうか。私は絵でより外その鳥をじっと見たことがないのだから当然その声は耳にしていないのである。・・・ ・・・東京付近の人に考えさせると、川童がそのように群をなして行動するということが既に一つの疑問であろう。この淵には居るという話があってもたいていは一頭で、画に描いても又泉君芥川君が小説に書いても皆一つですませている。・・・寂しい水辺のよく川童の出て遊ぶ砂原には朝方通ってみると無数に足の跡があり、それが小児の足の如く又水鳥の 「河童の渡り」柳田國男(講談社学術文庫「妖怪談義」所収)  初出がいつなのかははっきりしないが、同書の「自序」には、「昭和三十一年」の日付がある ・・・ 石黒忠篤(1884-1960)、農林官僚、政治家、1910年には、新渡戸稲造宅で柳田國男らと郷土会を開いている、とのこと 「貝の穴に河童の居る事」泉鏡花 「河童」芥川竜之介 ・・・  イソシギ(シギ科)   ムナグロ(チドリ科)  コチドリ(チドリ科)  ムナグロ(チドリ科)  コサギ(サギ科)、ヤエヤマヒルギ(ヒルギ科)  オキナワシャリンバイ(バラ科) ・・・ 染物について想い起されるのは沖縄で用いる染めの材料であります。本土では既に 「手仕事の日本・第二章日本の品物・沖縄」柳宗悦 ・・・ 「ふく木」:フクギ(オトギリソウ科) 「てかち」:オキナワシャリンバイ(バラ科) 「山藍」:ヤマアイという名称の別の植物があると、牧野富太郎にはあった記憶があるが、通称「やまあい」と呼ばれる、沖縄本島で、藍染めに用いられる染料植物は、リュウキュウアイ(キツネノマゴ科)、・・・、ちなみに、日本本土での藍染、ここにいう「正藍」は、アイ(タデ科)、琉球列島でも、島によって異なるようで、どちらがどちらだったか、何度も調べ、何度も忘れてしまうのだが、一方が、本土と同じ、タデ科のアイで、もう一方が、タイワンコマツナギ、あるいは、ナンバンコマツナギ、いずれもマメ科の灌木、だから「木藍」とも呼ばれる、だったはずだ。 ・・・  あなたたちは、「希少」な存在なんですよ、なんて、「他種」の者から言われても、あまり嬉しくないだろう、と思えるから(笑)、そんな言い方はしないけれども。        クロツラヘラサギ(トキ科)、「下弦」の月だから、干潮は、日没ごろになる、それにはちょっと早すぎると思いつつ、やってきてみると、こんな風に、その長いくちばしを、「掃除機」みたいに振りまわしつつ、さかんに食事中であった、・・・、いつもは、来るのが遅すぎて、川の中州に皆で集まって、カモ科やシギ科の鳥たちと同じように、とくに、こんなに重たそうなくちばしなら、なおのこと、細い脚で全体重を支えるには、重心をその直上へ持ってくる必要があるからだろう、首をぐるりとまげて、背中の上にくちばしを置いて、休んでおられることが多かったのだが、そうなると、遠目には、ただ黒い棒の上に、白いフワフワの塊、ちょうど「綿菓子」みたいなのが、何本も突っ立っているだけ、という風情になってしまうから、むしろ幸運であったといえよう、・・・、もう、三月も中旬だから、まもなく、「北」の国へと、去ってしまわれる、来年は、もう、こ・ち・ら・が生きていないかもしれない(笑)、と、老人らしい感傷に、例・年・の如くとらわれつつ、はや十年ばかりも、過ぎていることに気付き、苦笑を禁じ得ない、というところ。 「世界」にもはや、あるいは数百個体ほどしか、生き残っていない、とも言われる「希少種」なのだが、ありがたがるにせよ、気の毒がるにせよ、そんなこと「本人」に向かって(笑)、言っても、困惑せざるを得ないだろう?それは、「種」と、それを構成する「個体」、という集合論上の「レベル」の混同を犯している物言いなのだ、・・・、「希少」にな・っ・て・し・ま・っ・た・「原因」、たとえば環境への「不適応」、などを推認してしまいがちだが、それは、「個体」には、何の責任もない、彼らは、十全に、現段階の環境に「適応」しているからこそ、現に、生きている、のである、・・・、その長い長いくちばしが、「他人」の目からは、いかに、奇天烈で、無用の長物、に見えたとしても、それこそ大きなお世話、それぞれの生き物は、「進化」という、「確率論的過程」のそれぞれの段階で、固有の(笑)、「奇天烈」さ、「無用の長物」さ、を持ち合わせていても、少しも不思議はない、・・・、「二足歩行」で、自分の肛門を見ることすらできない、「奇天烈」な哺乳類に、そんなこと言われても、笑うしかありませんね、と、彼・ら・は、思ってるかもしれないじゃないか(笑)?  ダイサギ(サギ科)  「水浴」が羨ましく見える陽気、痒いところに「手」が届く、ならぬ、「くちばし」が届く、だな・・・ところで、「くちばし」を差しはさむことを「容喙(ようかい)」という。 そのようなことがらは、私如きが、容喙すべきものではない、・・・、などと言う表現を使ってみたくなり(笑)、しかし、「くちばし」と読める漢字はいくつあるのだろう? 容喙:くちばしを入れること、横から口出しをすること 喙カイ、くちばし、ことば 觜シ、スイ、くちばし、はし、けづの、とろきぼし 嘴シ、くちばし、はし はて、「とろきぼし」とは?・・・中国の天文学、占星術で用いられる「二十八宿Twenty-Eight Mansions」の一つ「  Meissa/Lambda Orionis/λ Orionis/オリオン座λ星(觜/とろきぼし)   二十八宿 ・・・   チュウシャクシギ(シギ科) ・・・    シロハラ(ツグミ科)、王朝時代の「城(ぐすく)」跡の公園、いわゆる「昼なお暗い」森、湿った土、そういうものを好むこの鳥が、いるに違いないのだが、撮影者のお・あ・つ・ら・え・向・き・に、遊歩道に迷い出てくれるとは限らない、到着後十分にして、ほら、すでに二羽発見、この調子なら(笑)、などと愚かな期待を抱くが、たとえば15分間隔で運行しているバスが、続けて2台やって来たとしたら、その後は、30分ないし45分、来ないだろう、と想定するのが、「理論的」、ではあるのだ(笑)。 ・・・      シマアザミ(キク科)   ナンゴクネジバナ(ラン科)   ヘビイチゴ(バラ科)   ナンゴクネジバナ(ラン科)  イソシギ(シギ科)   コサギ(サギ科)  ダイサギ(サギ科)  ヒカンザクラ(バラ科)  キアシナガバチ(スズメバチ科)  コサギ、ダイサギ(サギ科)  ヒスイ、という宝石を見たことは、ほとんどないから、それがどんなに美しい色なのか、想像できないのだけれど、漢字で書くと「翡翠」、なるほど、どちらにも「羽」の部首がついているのだね!   カワセミ(カワセミ科)   カワセミ(カワセミ科)、とまっているのは、川面に枝を張り出した、ガジュマル(クワ科)    カワセミ(カワセミ科) ・・・ カワセミ(カワセミ科)、翡翠(ひすい)、魚狗、川蟬、英語名Kingfisher 鴗そにどり、そに、「鴗鳥/翠鳥(そにどり)の」は、「青」にかかる枕詞、「そ」が「青」、「に」が「土」の意、「カワセミ」の「セミ」は、元来「蝉」ではなく、「そに」の音韻変化、同科の近縁種、アカショウビンの「しょうびん」もまた、同じく「そに」の音韻変化、と言われるとのこと、これに対して、「翡翠」は漢語由来で、宝石の「ヒスイ/翡翠/Jade」、いくつかの軽金属イオンを含んだケイ酸化合物、は、この鳥にちなむ命名、・・・、「そ」が「青」、「に」が「土」、というから古語辞典を探ってみたが、「そ」には、 磯:「いそ」から「い」が脱落 衣:衣服 背:「せ」の変形 麻:あさ 祚:天皇たる地位 租:税金 蘇、酥:牛、羊の乳を煮詰めて作った練乳 等が列挙されているが、「青」を表すらしきものは見つからず、・・・、「に」の方は、 丹:タン、に、あか、まごころ 硫化水銀HgSからなる鉱物、「辰砂」、転じて赤土 とある、から、これかもしれない、と思う ・・・ そのとんでもない色彩が、視界を横切る以前に、いわく擬音語には現しがたい、潤いのある声が、確かに縦横に「飛び交って」いたことに気付く、こんなに派手な色彩なのに、水際の木々の中に隠れてしまうと、ちゃんと「保護色」となっていて、なかなか見つけがたく、水面上を「ホバリング」して、魚影を追い、どこか陸地で休憩するのを、目で追いつつ、待たなければならない、そんなに珍しい鳥、というわけでもないのだが、この胸の高鳴り(笑)、は、その色彩の「奇天烈」さに、負うところが多いように思える、・・・、以下の柳田国男の、美しい一節は、もとより、自らの「南島論」、つまり、日本民族の「南方」由来説、を補強するものとして、この鳥の存在さえ利用している、とも言えなくはないが、自分自身を振り返ってみて、今、沖縄という「南島」に住んでいるから、いわば、住んでいることの、強引な正当化(笑)、でもあろうけれど、「熱帯/亜熱帯」を表象する色彩への、やみがたい嗜好もまた、検出することができるのであった、前回引用したが、ジュンパ・ラヒリ「低地Lowland」、ガンジス川デルタを描くのに、「kingfishers darted across the horizon/カワセミが、地平線に沿って、射るような速さで飛び交っている」などと言う表現に心ひかれる、目に浮かび、声さえ聞こえそう(笑)なほど近しいものに感じられるのも、何か、理由があるに違いないのだ。 ・・・ 水豊かなる関東の丘の陰に居住する者の快楽の一つは、しばしばこの鳥の姿を見ることである。あの声あの飛び方の 「翡翠の歎き」柳田国男(「野草雑記・野鳥雑記」所収) ・・・   イソシギ(シギ科)  シロガシラ(ヒヨドリ科)  オランダミミナグサ(ナデシコ科)  アメリカフウロ(フウロウソウ科)  オランダミミナグサ(ナデシコ科)  シマキツネノボタン(キンポウゲ科)  キツネアザミ(キク科)  ホソヒラタアブ(ハナアブ科)  アオアシシギ(シギ科)  オナガガモ(カモ科)・オス、カワウ(ウ科)  動物が、明らかに、遊んでいる、ふざけている、じゃれている、とわかるときがあるが、そんなときにも彼らは、大真面目な顔(笑)をしている。「笑い」というものが「言葉」に伴う「病」であることを知ることになる。 頭に、黒い輪のような模様が出ているのと、そうでないのとがいますね、・・・、「沖縄の野鳥」風の図鑑を見ても、当地に渡ってくるチドリ類は、何種類もいるらしいのだが、私に区別がつくのは(笑)、「留鳥」として年中いるシロチドリ、これは、足が黒っぽくて、目のまわりが、オレンジ色じゃな・い・、つまり、そうやって、この冬の渡り鳥、コチドリと区別がつくわけだ、コチドリは、足も目のまわりもオレンジ色、・・・、同じ特徴を持つらしい、チドリ科の渡り鳥はほかにもあるかも知れないのだが、どれもよく似ているので、わからないから、みんなコチドリ(笑)、ということにしている、・・・、カモ類ほどではないが、シギやチドリも、「婚姻色」と言って、繁殖期、つまり、春から夏に向けて北の国に旅立っていく頃となると、見る見る、羽の色が鮮やかに、「派手」になってくる、もちろん、そういうことがらにも「個体差」があるから、早々と派手になったのと、まだ地味なものとが混在していると、隣どうしにいるのがとても同一種とは思えないほどデザインが異なる、という場面も出てきて、この、コチドリの頭の模様も、その類ではなかろうか、と思っている、・・・、旧暦閏二月が始まる新月大潮、張り切ってやって来たものの(笑)、曇り始めてしまい、光が足りないから、あまり鮮やかではないけれども、まもなく去ってしまう渡り鳥たちを、見送らなければならないからね! ・・・      コチドリ(チドリ科)   コガモ(カモ科)・メス  コチドリ(チドリ科)  ヒドリガモ(カモ科)、オス、メス  タイワントゲカメムシ(カメムシ科)、シマヤマヒハツ(トウダイグサ科)  モンシロチョウ(シロチョウ科)、ランタナ(クマツヅラ科)    セッカ(ウグイス科)    シマキンパラ(カエデチョウ科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス  ハシビロガモ(カモ科)・メス  ハシビロガモ(カモ科)・オス   「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫)Un barrage contre le Pacifique(1950)/Marguerite Duras /「愛人―ラマン」マルグリット・デュラス(河出文庫)L'Amant(1984)/Marguerite Duras ・・・ 彼は車置場の中にはいり込み、カーバイドの袋を引き出し、中身をブリキの缶にあけた。それから、袋を車置場にもどしに行き、缶のところにひきかえしてくると、カーバイドを指で粉々にしはじめた。・・・ ・・・ ジョゼフは食事を済ませ、狩猟用のランプに燃料を充填している。・・・燃料が一杯になると、ジョゼフは火をつけ、帽子をかぶってそれにランプを固定させた。・・・ 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Il pénétra dans la remise, soutit le sac de carbure et en versa dans une boîte de fer-blanc. Puis il alla remettre le sac dans la remise, revint à la boîte et se mit à écraser le carbure entre ses doigts. ... ... Joseph avait fini et déjà il chargeait sa lampe de chasse. ... Une fois sa lampe remplie, Joseph l'alluma et l'ajusta sur son casque dont il se coiffa. ... Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras carbure:カーバイド chasser:狩りをする casque:ヘルメット se coiffer:結う ・・・ 何をしているのか?よくわからなかったのだが、元・「化学の先生」の矜持もあり(笑)、こっそり調べてみると、カルシウム・カーバイドCaC2、に水を加えると、激しく反応して、アセチレンCH≡CH、が発生する、というのは、高校の教科書にも載っている、「センター・テスト」、今でもあるのか?の頻出事項でもあった、・・・、そうして発生したアセチレンを燃料とするランプ、「アセチレン・ランプ」、構造が単純で軽量だから、ヘルメットに装着できるものもあったようである、なるほど、彼、ジョゼフは、今夜、狩りに出かけるのである、兄、ジョゼフ、おそらく、作家マルグリット・デュラス自身をモデルとしているのであろう、妹、シュザンヌ、そして母、の三人の食卓には、「鴫」が出るのは、その獲物だったのかもしれない、ちょっと季節はわからないのだが、メコン・デルタ地帯は、「鳥たちの平原」と、これは「ラホールの副領事」にも触れられていたが、呼ばれるくらいだから、たくさんの鴫たちの越冬地であっただろう、「鴫/シギ」全般、とりわけタシギ(シギ科)の英語名がsnipe、「狙撃手」を「スナイパーsniper」というのは、もともと「鴫撃ち」からきているのだ、・・・。 CaC2+H2O→CaO+C2H2 CaO+H2O→Ca(OH)2 カルシウム・カーバイドと水との反応での、アセチレン以外の副産物は、「CaO酸化カルシウム/生石灰」、これは、また、ただちに水と反応して、「Ca(OH)2水酸化カルシウム/消石灰」になる、強塩基であって、消毒薬、でもあるから、残滓も再利用できたのだろうと想像する。 ・・・ ここで「鴫」と訳されている元のフランス語は、「échassier」、フランス語辞書では「セイタカシギ」との訳も見られるが、「échasse」は「竹馬」のようで、なるほど、竹馬のように、足の長い渉禽類全般を指しているのかもしれない、wikipediaフランス語版では、もちろん何が書いてあるのかわからないが(笑)、おそらく、「足の長い渉禽類の呼称」といった説明なのであろうと想像され、一例として、「Vanneau de Malabar/Vanellus malabaricus」という鳥の写真が付されている、「Vanellus」はチドリ科タゲリ属、この属名を英語では、「lapwing」と呼ぶようだから、その種の英語名「Yellow-wattled lapwing」、「wattle」は、鶏や七面鳥に見られる  シギ科、チドリ科の分類上の位置  チドリ科、下位分類(ムナグロ属の処遇については、争いがあるようである)  タゲリ(チドリ科) 鳧フ・・・(1)カモ、マガモ、カモ科の水鳥、「 舒ジョ、ショ、の(べる)、の(ばす)、ゆる(やか) 鴈ガン、かり・・・「雁」の異字 ・・・ シュザンヌは彼ほど泳ぎがうまくない。ときどき水から出て土手に腰をおろし、一方はラムに、他方はカムに、さらにその先のはるかかなた、ここから八百キロのところにある首府、この植民地最大の都会に通じている道路を眺めやる。一台の自動車がついにバンガローの前でとまる日がやってくるはずだ。・・・―この平原には、ラムからカムを経てあの町に行く道はたった一本きりしかない。・・・ 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Suzanne ne nageait pas aussi bien que lui. De temps en temps elle sortait de l'eau, s'asseyait sur la berge et regardait la piste qui donnait d'un côté vers Ram, de l'autre vers Kam et, beaucoup plus loin, vers la ville, la plus grande ville de la colonie, la capitale, qui se trouvait à huit cents kilomètres de là. Le jour viendrait où une automobile s'arrêterait enfin davant le bungalow. ... : il n'y avait dans la plaine qu'une seule piste qui allait de Ram à la ville en passant par Kam. ... Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・ 「カム」が、Kampot、の略称であることは、本書の訳注にあった、「ラム」の方は、郵便船がやってくるときはにぎやかになる、とも別のところに書かれていた、少し大きな港町のようであるが、こちらは、wikipedia英語版の「あらすじ」で、Prey-Nop、という町であるらしいことがわかった、・・・、というわけで、彼女たちの住むバンガローは、この二つの町をつなぐ道路、現在の地図では、「3号線」との表記がある、その道路沿いの、もちろん、標題の通り「太平洋の防波堤」が脆くも崩れ去って、海水に覆われてしまう不毛の「払下げ地」なのだから、海岸沿いなのであろう、にあったことが想像されるわけだ。ところで、フランス領インドシナの首府は、1887年から1902年まで、サイゴンSaigon、現・ホーチミンHo Chi Minh City、1902年から1945年まで、ハノイHanoi、1945年から1954年まで、サイゴン―ショロンSaigon–Cholon、ただし、フランス領コーチシナCochinchinaの首府は、サイゴン、保護国protectorateカンボジアの首府は、1863年から1865年まで、ウドンOudong、1865年から1953年まで、プノンペンPhnom Penh、デュラスMarguerite Duras(1914-1996)、が少女時代を過ごしたのは、1930年代、ならば、ここでいう「ここから八百キロのところにある首府、この植民地最大の都会」は、以下の直線距離の計算によっても、きっちり800kmという数字にはならないのだが、サイゴンと見るべきなのであろうとは思う。   フランス領インドシナ、行政区分1937年 ・・・ The Sea Wall(1950)/Marguerite Duras ・・・ 農夫の娘に生まれ、非常に成績のよい子だった彼女に、両親は高等教育免状を得られるまで学校へ行かせてやった。その後二年間、彼女はフランス北部のある村で小学校の先生をしていた。そして一八九九年を迎えた。日曜日にはときおり、村役場の植民地宣伝ポスターの前で彼女は夢想にふけっていた。『植民地軍隊に志願しよう』、『若人よ、植民地に行け、財産が君を待っている』。枝もたわわに実のなったバナナの木陰で、白一色の服装をした植民地のカップルが、微笑をうかべて忙しげにたち働く現地人にかこまれながら、ロッキング・チェアーに揺られている。彼女は、北部の村の生活に、自分と同様死ぬほどいらだち、自分と同様ピエール・ロチをひと知れず耽読している教員と結婚した。結婚後すぐに、二人そろって植民地教員名簿に加入を申し込み、当時仏領印度支那と呼ばれていたこの広い植民地に任命されたのであった。 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Fille de paysans, elle avait été si bonnne écolière que ses parents l'avaient laissée aller jusqu'au brevet supérieur. Après quoi, elle avait été alors en 1899. Certains dimanches, à la mairie, elle rêvait devant les affiches de propagande coloniale. 《Engagez-vous dans l'armée coloniale》,《Jeunes, allez aux colonies, la fortune vous y attend.》 A l'ombre d'un bananier croulant sous le fuits, le couple colonial, tout de blanc vêtu, se balançait dans des rocking-chairs tandis que des indigènes s'affairaient en souriant autour d'eux. Elle se maria avec un instituteur qui, comme elle, se mourait d'impatience dans un village du Nord, victime comme elle des tènèbreuses lectures de Pierre Loti. Peu après leur mariage, ils firent ensemble leur demande d'admission dans les cadres de l'enseignment colonial et ils furent nommés dans cette grande colonie que l'on appelait alors l'Indochine française. Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・ mairie:役場 affiche:ポスター ombre:日陰 bananier:バナナ croulant:crouler、「倒れる」の現在分詞 vêtu:vêtir、「服を着せる」の過去分詞 souriant:sourire、「微笑む」の現在分詞 tènèbreuses:「暗い」、(男性単・複)ténébreux、(女性単)、tènèbreuse(女性複)tènèbreuses 「自分と同様ピエール・ロチをひと知れず耽読している」の部分、「victime comme elle des tènèbreuses lectures de Pierre Loti」、直訳すれば、「彼女と同様、ピエール・ロチの陰鬱な読書の犠牲者」(!)となる ・・・ ピエール・ロティPierre Loti(1850-1923)は、ヴェトナムに駐在していたこともあるようで、軍艦アタランテ号Atalanteの乗組員として、トンキンTonkinで勤務中、1883年、フランス軍がヴェトナムのフエ/ユエHue、を襲撃、「トゥアン・アンの戦いBattle of Thuận An」、トゥアン・アンThuận An、という地名はヴェトナム各地にあるが、ここでは、フエの海岸部にある町だろう、での、フランス軍の残虐行為について、ル・フィガロ紙に投稿、軍の忌憚に触れて、停職処分を受けそうになった、というエピソードがwikipedia英語版には、紹介されている。 ピエール・ロチにあ・こ・が・れ・て・というべきかどうかはわからないが、少なくともその読書経験をきっかけとして「東洋」に惹きつけられ、ついに、その地に暮らすようになった、その先人の一人としては、ラフカディオ・ハーン/小泉八雲(1850-1904)を挙げることができよう。マルグリット・デュラスの、父母、とおぼしき人たちが、ここで強調されている「1899年」、それ以前に、読んでいた可能性のあるロチの作品を、いくつか、挙げてみると、「アフリカ騎兵Le Roman d'un spahi(1881)」、これは下で「精読」(笑)したが、舞台は、西アフリカ、セネガル、「お菊さんMadame Chrysanthème(1887)」、そして、「秋の日本Japoneries d'Automne(1889)」、その中の「第二章・江戸の舞踏会Deuxième partie UN BAL A YEDDO」が、芥川龍之介「舞踏会(1920)」に題材を与えた、とされている、こちらの舞台は、前者は長崎、後者は、もちろん、江戸、いや、「開国」から間もない東京、である。 ピエール・ロチ、関連記事↓ 「12月13日の金曜日」、「どこでも同じ舞踏会」、「セレクティブ・イグノランス、選択された無知」、・・・、ラフカディオ・ハーンから、ピエール・ロティ、芥川龍之介、水村美苗「私小説」へ 「見知らぬ土地」、への「エキゾチズム」の「ヴェイル」を、一つ一つ丹念に引きはがしていく作業のような、・・・、あるいは、「客観的」な「観察」というのは、対象をいくぶん「見下して」いるときにこそ可能なのかも、というちょっと落ち着かない結論、・・・、読んで少しも「愉快」でない「文学」を、「読む」ということは?、もちろん、ピエール・ロティ、のことを言っている こんなところでまた、「ピエド・ノワール」、アルベール・カミュの同胞に、出会うとは、・・・、ピエール・ロティ「アフリカ騎兵」、続編、「ノアの子供達」、や、「雑穀」談義も ・・・ 彼女が、ジョゼフとシュザンヌを連れ、いまだに使っているあのシトロエン・B・12に乗ってこの平原に来てからもう六年になる。 ・・・ 「なんていう名前の車なんですの?」とシュザンヌは訊いた。 「モーリス・レオン・ボレです。・・・」 ・・・ 「モーリス・レオン・ボレって、一台いくらぐらいするんですの?」 「あれはパリで特別に注文して作らせた特殊な型なんですよ。五万フランかかりました」 B・12は四千フラン台だったが、母親はそれを払うのに四年かかった。 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Il y avait maintenant six ans qu'elle était arrivée dans la plaine, accompagnée de Joseph et de Suzanne, dans cette Citroën B. 12 qu'ils avaient toujours. ... - Quelle marque c'est? damanda Suzanne. - C'est une Maurice Léon Bollée. ... ... - Combien ça coûte une Maurice Léon Bollée? - C'est un modèle spécial, commandé spécialement à Paris. Celle-ci m'a coûté cinquante mille francs. La B. 12 avait coûté dans les quatre mille francs et la mére avait mis quatre ans à la payer. Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・  Morris-Léon Bollée:1895年創立の、フランスの自動車会社、上は、1925年のTorpédo広告ポスター Citroën Type B12 Torpédo 1925、上の、モーリス・レオン・ボレも、この、シトロエンB12も、どちらも「Torpédo」なる名称を持っているようなのだが、どうやら、この言葉元来は「水雷」を意味する英語だが、その、流線型と言うか長円形と言うか、デザインが、それに似ているからなんだろう、この種の乗用車の一般的なスタイルの名称だったらしい。 ・・・ これは、ずっと時代が下るが、1962年のアニエス・ヴェルダの映画、「5時から7時のクレオ」には、シトロエンDS-19/ID-19、が登場する↓ レバノン杉や桐の話が聞きたいわ・・・アニエス・ヴェルダ「5時から7時のクレオ」を見る さらに、「シトロエン」談義を続けるならば、・・・、 ラカンはこの時期「二つの家族」を同時に持っていた。正妻のマルーとはドイツ占領下のパリに居を構え、事実上の妻であったシルヴィア・バタイユはマルセイユにいた。二人の「妻」はほとんど同時に妊娠し、マルーの娘シビルはラカンの姓を名乗り、シルヴィアの娘ジュディット=ソフィはまだシルヴィアの法律上の夫であったジョルジュ・バタイユの姓を名乗ることになる。ラカンはシトロエンを疾駆させて占領下の二年間、二週間おきにパリとマルセイユの間を、ドイツ占領地域とヴィシー政府下の非占領地域という「二つの国」の間を往復したのである。 この時期のラカンの政治的態度も決して判明なものではない。ラカンはヴィシー政権の支持者ではなかったが、レジスタンスにもコミットしていない。・・・ ・・・ ラカンは牢固としたアイデンティティを基盤とする「私」を起点とする主体概念を退ける。ラカンにとって現実的なものとはむしろ「パリとマルセイユの間を疾駆するシトロエン5CV」であり、「ラカンという生物学的父とバタイユという法理的な父の間に宙吊りになった娘」であり、ペタン派とレジスタンスの両方から「仲間」だと「誤解されること」であった。 「他者と死者―ラカンによるレヴィナス」内田樹(文春文庫) Jacques Lacan(1901-1981) 「Citroën Type B12」が製造されていたのは、1925年から1927年、「Citroën Type C 5HP(5HP/5CV)」の方は、1922年から1926年、とのこと、マルグリット・デュラスの母親が使っていた「B12」は、ジャック・ラカンの「5CV」の後継車種だったわけだ。  Citroën 5HP TL(1924) ・・・ 渡し船の上には、バスのとなりに、白い木綿のお仕着せ姿の運転手のいる黒い大型リムジンがある。そう、それがわたしのいろいろな本に出てくる陰鬱な大型自動車だ。それはモリス・レオン=ボレである。カルカッタのフランス大使館の黒塗りのランチアはまだ文学の中に登場してはいない。 「愛人―ラマン」マルグリット・デュラス(河出文庫) Sur le bac, à côté du car, il y a une grande limousine noire avec un chauffeur en livrée de coton blanc. Oui, c'est la grande auto funèbre de mes livres. C'est la Morris Léon Bollée. La Lancia noire de l'ambassade de France à Calcutta n'a pas encore fait son entrée dans la littérature. L' amant/Marguerite Duras ・・・ 「ラホールの副領事Le Vice-Consul (1965)」には、たしかに、在インド・フランス大使の妻の友達である、「海上保険」の仕事をしているイギリス人の若い男たちが、「黒いランチア」を駈って、カルカッタの南郊、フーグリー河デルタの島のホテルへ向かう場面がある↓ 「ヌーヴォー・ロマンはお好きですか?」・・・マルグリット・デュラスをいくつか、読んでみる・・・トンレ・サップ湖からカルカッタへ また、「ラホールの副領事」に登場する「女乞食」、メコンデルタから、マンダレーを経て、イラワジ河をくだり、ベンガル湾沿いのチッタゴンから、さらにカルカッタへと、10年かけて歩いてきた、と描かれている「女乞食」の、原イメージ、とおぼしきものも、また、フランス大使夫人が、かつては、サバナケット駐在の別の行政官の妻だったというエピソードの、元になったらしい事件についても、「愛人―ラマン」に書かれていることに、今回読み返してみて気づいたから、また、そのうち引用してみるかもしれない。 ・・・ わたしは町じゅうに、あの並木道の女乞食の姿をあふれさせた。あちこちの町に、稲田にいる女乞食たち、シャムとの国境沿いの舗装のない道路、メコン河の両岸などにいる女乞食たちを、以前わたしを怖がらせた女乞食と結びつけたのだ。女乞食はいたるところから出て来た。どこから来ようと、いつもカルカッタに到着するのだった。女乞食はいつも運動場の蕃茘枝の木の蔭で眠った。・・・ 「愛人―ラマン」マルグリット・デュラス(河出文庫) J'ai peuplé toute la ville de cette mendiante de l'avenue. Toutes les mendiantes des villes, des rizières, celles des pistes qui bordaient le Siam, celles des rivres du Mèkong, je l'en ai peuplée elle qui m'avait fait peur. Elle est venue de partout. Elle est toujours arrivée à Calcutta, d'où qu'elle soit venue. Elle a toujours dormi à l'ombre des pommiers canneliers de la cour de récréation. ... L' amant/Marguerite Duras ・・・ バンレイシ(バンレイシ科)、蕃茘枝/pommier cannelle/sugar-apple、英語名は、「砂糖のリンゴ」、フランス語名は、「シナモンのリンゴ」の意になる・・・「蕃」の字は、日本の植民地下の台湾で、その地の先住民が「生蕃/熟蕃」と呼ばれていた用例の如く、中華思想において、文明世界の外、を表わす、・・・、「茘枝/レイシ/ライチ」はムクロジ科の果実、分類上は、「蕃茘枝」とは無関係、ちなみに、ウリ科のゴーヤー/ニガウリの別名も、「ツルレイシ/蔓茘枝」。 ・・・ La Dame on l'appelait, elle venait de Savannakhet. Son mari nommé à Vinhlong. Pendant un an on ne l'avait pas vue à Vinhlong. A cause de ce jeune homme, administrateur-adjoint à Savannakhet. Ils ne pouvaient plus s'aimer. Alors il s'était tué d'un coup de revolver. ... L' amant/Marguerite Duras 「愛人―ラマン」マルグリット・デュラス(河出文庫) ・・・ シュザンヌは、はだしの足の指で、生えたばかりの草をつまんで遊んでいた。彼女の正面の斜面では、一頭の水牛がゆっくり草を食んでおり、その背骨の上には、牛につく虱を夢中でついばんでいる 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Suzanne, pieds nus, jouait à attraper des brins d'herbe entre ses orteils. Sur le talus, en face d'elle, un buffle paissait lentement et sur son échine il y avait un merle qui se délectait de ses poux. C'était là tout le cinéma qu'il y avait dans la plaine. Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・ merle:wikipediaフランス語版の字面をたどったところでは(笑)、この名で呼ばれる鳥は、まず、 クロウタドリ(ツグミ科Turdidae)Common blackbird/Turdus merula、この鳥は、ビートルズにも歌いこまれている通り、ヨーロッパ、と、一部オーストラリアの留鳥のようだから、ここでの探求にははずれる、 Blackbird/The Beatles しかし、それ以外にも、差し示される可能性のあるものとして、膨大なリストが掲げられているが、ほとんどが、ツグミ科(thrush/Turdidae)、稀にヒヨドリ科(bulbul/Pycnonotidae)、カワガラス科(Dipper/Cinclidae)が含まれるようである、南北アメリカ大陸や、アフリカの留鳥は、除外して、リストアップしてみると、 Grey-winged blackbird/Turdus boulboul、「翼が灰色のクロウタドリ」ということで、ヒマラヤからヴェトナム北部にかけての、熱帯、亜熱帯地域の留鳥、ツグミ科 Blue rock thrush/Monticola solitarius、おなじみ、イソヒヨドリ(ツグミ科)、である   イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス  ■breeding繁殖地, ■resident留鳥, ■passage旅鳥, ■non-breeding非繁殖地(越冬地), ■Vagrant迷鳥 White-collared blackbird/Turdus albocinctus、「白襟・クロウタドリ」になるだろうか、ミャンマーから、パキスタンにかけてのインド亜大陸の留鳥、ツグミ科 Grey-backed thrush/Turdus hortulorum、こちらにはちゃんと和名があってカラアカハラ(ツグミ科)、沿海州で繁殖、中国南部、インドシナ北部で越冬 Grey-sided thrush/Turdus feae、「側面が灰色の・ツグミ」ということだろう、中国北東部の山岳地帯で繁殖、インド、インドシナ半島の森林地帯で越冬、ツグミ科 Brown-headed thrush/Turdus chrysolaus、これは、和名アカハラ(ツグミ科)、樺太、千島列島で繁殖、琉球列島、台湾、フィリピン北部で越冬、もちろん、当地でも、ときどき、見かける Island thrush/Turdus poliocephalus、「島・ツグミ」となるだろう、東南アジア、メラネシア、サモア、等の留鳥、ツグミ科 ムクドリ科Sturnidaeの、Gracula属に属するもの、雑食性 Izu thrush/Turdus celaenops、アカコッコ(ツグミ科)、伊豆諸島、トカラ列島固有種 Japanese thrush/Turdus cardis、クロツグミ(ツグミ科)、日本の本州中部以北、中国長江流域などで繁殖、中国南部で越冬、琉球列島にも、稀に渡って来るようである Eyebrowed thrush/Turdus obscurus、マミチャジナイ(ツグミ科)、シベリアからモンゴル、日本で繁殖、中国および、東南アジアで越冬、とすれば当然、琉球列島も通過する、ツグミ(ツグミ科)と区別がつきにくいのではっきりしないが、見たことがあるかも知れない Pale thrush/Turdus pallidus、これまたおなじみ、シロハラ(ツグミ科)である、シベリア、中国東北地方、朝鮮半島、日本の対馬で繁殖、日本南部、朝鮮半島南部、雲南、台湾、フィリピン島で越冬、もちろん、琉球列島も   シロハラ(ツグミ科) Black-breasted thrush/Turdus dissimilis、「黒胸・ツグミ」とでも訳そうか、北東インドからヴェトナム北部にかけての留鳥、ツグミ科 ヒタキ科Old World flycatcher/Muscicapidae、に属するいくつかの種、 Oriental magpie-robin/Copsychus saularis、パキスタン東部から、中国南部、マレー半島にかけて、「magpie」が、カササギ(カラス科)、「robin」が、コマドリ(ツグミ科)、だから、カササギヒタキになりそうだが、ここは分類上難問があるところで、カササギヒタキ科、というのが別に存在する White-rumped shama/Copsychus malabaricus、インド、スリランカ、インドシナ半島、ジャワ、ボルネオ、「shama」は、ヒンディー語、ベンガル語由来で、「magpie-robin」にあたる語らしい Siberian thrush/Geokichla sibirica、マミジロ(ツグミ科)、シベリアで繁殖、東南アジアで越冬 Chestnut thrush/Turdus rubrocanus、「栗・食い・ツグミ」とでも訳そうか、ヒマラヤ西部で繁殖、東南アジア北部で越冬、ツグミ科 Tickell's thrush/Turdus unicolor、イギリス人博物学者、サミュエル・ティッケルSamuel Tickell(1811-1875)にちなむ命名、ヒマラヤの森林地帯で繁殖、インド、稀にバングラデシュで越冬 ・・・ ところで、ツグミ科のツグミは、Dusky thrush/Turdus eunomus、で、シベリアで繁殖、中国南部などで越冬、もちろん琉球列島にも飛来する、が、いわば北東アジア固有種であるから、ヨーロッパ人の目に止まることがなく、英語で、一般名詞的に用いられる、「thrush」とは、当然ずれが生ずる、フランス語の「merle」についても、同じ事情なのだろう、・・・、エミリー・ブロンテEmily Brontë(1818-1848)の小説、「嵐が丘Wuthering Heights」には、「鶫の辻邸/Thrushcross Grange」というのが登場したはずだ、 「誰が殺したクック・ロビン」とか「道教え」とか「庚申待」とか、・・・、島崎藤村「夜明け前」、読みはじめました ・・・ というわけで、例によって実りの少ない探求であったが(笑)、それでも、たとえば、イソヒヨドリみたいな鳥が、水牛の背中にのっているんだとしたら、その身のこなしだって、想像できそうな気がして、描かれる風景が、ぐんと親しみのもてるものに変貌してくれるのだから、これは、とてもありがたいことだと言わねばなるまい! ・・・ 空には小鴨と飢えた烏が飛んでいた。ときどき、一羽の小鴨が降りてきて、川の濁った水面上を舞う。これが、わたしがこれからまた何カ月も何カ月も目にするすべてなのだ。 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Dans le ciel volaient des sarcelles et des corbeaux affamés. Parfois une sarcelle descendait et dansait sur l'eau troube du rac. Voilà tout ce que je verrai du monde pendent des mois, des mois encore. Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・ sarcelle:小鴨・・・コガモ(カモ科/Anatidae)Eurasian teal/Anas crecca、をフランス語では、Sarcelle d'hiver、つまり「冬の小鴨」だ、と呼ぶらしい、インドシナ半島が越冬地にはいっているから、これで当たっているのかも corbeau/corbeaux:烏、鴉、カラス  コガモ(カモ科)Eurasian teal/Anas crecca ■nesting area繁殖地,■wintering area越冬地,■resident all year留鳥   左:コガモ(カモ科)・オス、と、ダイゼン(チドリ科)、右:コガモ(カモ科)・メス ・・・ この平野に移ってきた当初から、母親は 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) La mère avait engagé le caporal dès les premiers jours de son arrivée dans la plaine. Il y avait mantenamt six ans qu'il était à son service. Personne ne savait l'âge de ce vieux Malais, luimême l'ignorait. Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・ 唐突に「マレー人Malais」が登場したので当惑した、・・・、この「伍長le caporal」というニックネームで呼ばれる「召使」は、元は、この地域の道路建設のために、志願してきた移住労働者だった、という来歴が語られているから、実際に「マレー人」であった、いや、もちろんそういう「設定」だった、可能性がないわけではないものの、ひるがえって考えてみれば、この1950年に発表された小説の舞台を、1984年に描かれた「愛人―ラマン」が、作者自らが「解説」している、という、いわば「思い込み」から、ここが、カンボジアの南部である、と「断定」してしまうわけだが、たとえば、「ラム」と「カム」、まるで語呂合わせのような地名、後者が、「カムポート」の略称だというのは納得できるものの、前者「ラム」が「Prey-Nop」である、というのは、もちろん、この作品を、「自伝的」なものである、と想定した上での考証の結果なのであろう、それらも、「虚構」の町と読むべきなのかもしれないし、そういえば、「仏領印度支那l'Indochine française」という固有名詞が一度出た以外に、具体的な地名も、そこに住む人々が、たとえば「クメール人」であるか、「ヴェトナム人」であるか、といった言及も一切なかったことに、いまさらながらに気づいたわけだ、・・・、ちょっと、そのあたりに注意して、読み直してみよう。 ・・・ 彼はまず、この植民地最大の都会に隣接した土地に投機した。その都会が急速に拡張されていったおかげで、五年のうちに、儲け分を再投資できるだけの利益をあげた。新しい土地に投資する代わりに、彼は建設業をはじめた。《現地人向け小家屋》と呼ばれる安家賃の借家を建てたのであり、その種のものとしてはこの植民地で最初の試みであった。 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Il avait commencé par spéculer sur les terrains limitrophes de la plus grande ville de la colonie. L'extension de la ville avait été si rapide qu'en cinq ans il avait réalisé des bénéfices suffisants pour investir à nouveaux ses gains. Au lieu de spéculer sur ses nouveaux terrains, il les avait fait bâtir. Il avait fait constuire des maisons de location à bon marché dites 《compartiments pour indigènes》 qui avaient été les prèmières du genre dans la colonie. ... Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・ 「愛人―ラマン」を読んだ後ならば、運転手付きの「モーリス・レオン・ボレ」に乗った金持の御曹司の、その父親が財を成した経緯として、ぴったり同じことが書かれている訳だから、「この植民地最大の都会」というのを、ただちに「サイゴン」と読んでしまうわけだが、もちろん、こちらの作品に関する限り、どこにも書かれていない、さらに、彼らが、ここでいう「現地人indigènes」、おそらくヴェトナム人や、クメール人など、の民間保有土地の大半を支配していた「華僑」商人であることも、伏せられていて、したがって、兄ジョゼフの、この御曹司、ムッシュー・ジョー、への憎悪に、「人種主義」が混入している可能性も、見えにくくされているのである。 ・・・ 彼女が足を止めたどの村でも《バンテまで行ってごらん、子供に興味をもっている白人の女がいるよ》と言われた。 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Dans les villages où elle s'était arrêtée on lui avait dit : 《Allez jusqu'à Banté, il y a là une femme blanche qui s'intéresse aux enfants.》 Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・ 話が前後するが、この「バンテ」が、母、シュザンヌ、ジョゼフの三人が暮らすバンガローのある村の名として、登場するのだが、予想通りとはいえ、「ラム」と「カム」を結ぶ道路沿いをくまなく探索したが、発見できなかった・・・困窮した現地人が、その子供を、植民者の白人の女性に「預ける」、「対価」として、食糧なり、金銭なり、を与えられるのだから、「売却」と呼ぶことも可能であろう、というモチーフは、「ラホールの副領事」にも見出される。 ・・・ その車は、スリー・ファイブをくゆらし、念入りなお化粧をした、プラチナ・ブロンドの女が運転しているというわけだ。 「太平洋の防波堤」マルグリット・デュラス(河出文庫) Celle-là serait conduite par une femme blond platine qui fumerait des 555 et qui serait fardée. ... Un barrage contre le Pacifique/Marguerite Duras ・・・ State Express 555、「スリー・ファイブ」、1896年創業の英国のタバコ会社のブランド名 ・・・ この話は、まだまだ続く、まもなく「第2部」にさしかかる、ムッシュー・ジョーが、シュザンヌに、もちろん「下心」をもって、与えた、ダイヤの指輪、二万フランの値段がつく、という、を、さっそく家族全員で、この植民地の首都、サイゴンとおぼしき大都会へ、売・り・に・行・く・のだ、・・・、「払下げ地」を塩害から守るべく築いた「防波堤」が、あえなくくずれてしまったために抱え込むことになった借金を返済するためだ、・・・、だが、「次数オーバー」が近いので、それは、次回↓、に回して、・・・。 「いつかは大群衆が立ちあがって流した血の代価を問いに来る日がくる、などということはまだ考えるのを避けていた時代なのだ」・・・マルグリット・デュラス「太平洋の防波堤」続編、舞台はサイゴン、とおぼしき街へ、路面電車や生ゴムプランテーションの探求 最後に、「二万フラン」の「評価」を行っておこうか(笑)、「モーリス・レオン・ボレ」特別仕様、が「五万フラン」、対する「シトロエンB・12」が、「四千フラン台」だが、そのローンに「四年かかった」とある、通貨や財政、といったことがらについては、ほんの初歩的な知識も欠けているので、偉そうなことは何も言えないが、以下のグラフ、左は、かつてのフランス・フランの購買力を、2007年のユーロを基準に示したもの、右は、今度はユーロを、日本円に換算したもの、とのことだから、問題となっている1930年代、1フランが、2007年のユーロで、0.6、としておこうか、そして、2007年の1ユーロが、150円、というわけで、 4000×0.6×150=360000 20000×0.6×150=1800000 50000×0.6×150=4500000 わたしの「愛車」、マツダ・デミオ2006年式、が、すでに「12年もの」、となっていた段階で、前回ご紹介した(笑)、「リトル・ダーリン」という三毛猫のいる修理工場から譲っていただいた時の値段が、16万円、・・・、ああ、これで、実感がわくというものだ、36万円の車を四年の月賦で買う、「シュザンヌ」、ひいては、マルグリット・デュラスの家族が、決して決して裕福ではなかったことが、知られるわけだからね、指輪を満額、つまり180万円、で売却できたとしても、「防波堤」建設のために銀行から借りた借金を、完済したことにはならない、といっている、一方「御曹司」の、「モーリス・レオン・ボレ」は、450万円、想像がつかないけど(笑)、「高級車」なんだろうことは、わかる、・・・。  ・・・ Le Vice-Consul Marguerite Duras ・・・ ÀàÂâÆæÇçÉéÈèÊêËëÎîÏïÔôŒœÙùÛûÜüŸÿ:フランス語特殊文字、アクセント記号 ・・・  フランス領インドシナ、「愛人」の付図  インドシナ半島  フランス領インドシナ、「コーチシナ」、ヴェトナム、カンボジア南部  「ない」ものは見えない、という、またしても「存在論」の根幹にかかわる問い(笑)?今年は、ヒジュラ暦「ラマダン」と、ユダヤ暦「ニサン」が、重なる、そんな、旧暦「閏二月」の月談義。 閏ジュン/rùn 閏月には、「王」が「門」の中に蟄居することになっていた、との古代の制度に由来する、と言われる。余り、転じて、正統でない天子の位。  旧暦閏二月五日の月、月の入二時間前  旧暦閏二月七日の月、南中一時間前  旧暦閏二月七日の月、月の入二時間前  旧暦閏二月九日の月、南中一時間後  旧暦閏二月十日の月、月の出三時間後    旧暦閏二月十日の月、月の出四時間後、今年は、19年に7回、という「メトン周期」にしたがって、「閏月」が差し挟まれる年なのだった、二月と三月の間に、・・・、つまり、旧暦上、一、二、三月が「春」、四、五、六、が「夏」、七、八、九、「秋」、十、十一、十二が「冬」、なのであるが、今年は「春」が長・い・、ことになる、その方が、「二十四節気」と整合性がある、ってことなんだろうな、・・・、ちなみに、ユダヤ―キリスト教的には、この月がもうすぐ満月になれば、それが「過ぎ越し」、そして、純然たる太陰暦である、イスラム暦では、ちょうど、今月が、「ラマダン」にあたっているのだ、・・・。 2023年カレンダー、旧暦、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、各祝日対応付き  旧暦閏二月十一日の月、南中一時間後  旧暦閏二月十一日の月、月の入三時間前  旧暦閏二月十二日の月、月の出二時間後   旧暦閏二月十二日の月、月の出三時間後  旧暦閏二月十二日の月、南中一時間前  旧暦閏二月十二日の月、南中二時間後  旧暦閏二月十三日の月、月の出二時間後   旧暦閏二月十三日の月、月の出三時間後  旧暦閏二月十三日の月、南中二時間前  旧暦閏二月十三日の月、南中二時間後 ・・・ これは「十三夜」だが、まもなく、満月を迎えれば、それが、「過越」、旧約聖書「出エジプト記・第12章」の記述によるのだが、その「過越」の満月直後の日曜日が「復活祭/イースター」なのは、新約聖書に登場する「最後の晩餐」は、「過越」の食事だと、確かに書かれている、その後、イエスは「磔刑」を受けるが、「復活」する、それが日曜日だった、とされているらしい、・・・、そして、こちらは、単なる偶然、というべきだが、「太陰暦」たる「イスラム暦」上は、今年のその日がちょうどラマダンの半分が終了した日となる訳だし、「太陽暦」的には、「二十四節気」、「清明」、当地では「しーみー」と読む、にあたることになる。・・・「最後の晩餐」等に関する原典研究↓ 「パッション」は「受難」である、談義は続き、アッシジの聖フランチェスコの見た夢、「宣教師団」研究、聖書の「典故」研究と、そのタイトルを有するゴダール映画についてのオチのない話、エンツェンスベルガー、津村喬、「政・治・映画を作るのではない、映画を政・治・的・に・撮るべきなのだ」 ・・・ スパイク・リーの映画、その名も「パス・オーバーPass Over(2018)」を観て、「過越」の由来について、「出エジプト記」をひもときつつ調べた↓ アキ・カウリスマキと、スパイク・リー、3本立、それに、伊丹万作を加えて4本立 ・・・    旧暦閏二月十四日の月「待宵」、月の出三時間後  旧暦閏二月十四日の月「待宵」、南中一時間後  旧暦閏二月十五日の月、月の出二時間後  旧暦閏二月十五日の月、南中一時間前  旧暦閏二月十五日の月、南中一時間後

純然たる太陰暦である「イスラム暦/ヒジュラ暦」では、「朔望月」の12倍と、「太陽年」との差、約11日、ずつ、たとえば「ラマダン」初日も、年ごとに早くなっていく、・・・、 365÷11≒33 だから、「ラマダン」が同じ季節になるのは、33年ごと、になるはずだ、・・・、例えば今年は、「ユダヤ暦」、そのうち「宗教暦」と呼ばれるもの、つまり「出エジプト記第12章」冒頭で、「この月を正月とせよ」と言われている「ニサン」を年初とする暦は、「春分」が年初の月に含まれるよう調整された「太陰太陽暦」なのであるが、その「ニサン」と「ラマダン」が、奇しくも一致している、そんな事態もまた、おそらく約33年に一度、訪れるのであろう、確かめてみないと気が済まない(笑)偏執的性質であるから、というより、ほかにすることもない閑人でもあるからだが、こんな表を作ってみた。なるほどその通りである、という凡庸な結論が出ただけであるが(笑)、「イスラム暦」の一年は、太陽暦の一年より短いのだから、当然、たとえば「ラマダン」が、グレゴリオ暦上、年に二度あることもあるのだね、で、そのように、年に二度ある事態もまた、約33年ごとになる訳だ、・・・、奇しくも(笑)、私、今年65歳であって、だから、そのサイクルをほぼ二回、生きてきたことにはなる。同じ「太陰太陽暦」でも、中国や日本、琉球の「旧暦」は、その一月、二月、三月が「春」、だから、「二十四節気」の「春分」が、「春」の真ん中、二月、にあたるように、調整するのだろう、また、「閏月」挿入が、「メトン周期」によることは、「ユダヤ暦」を含む「太陰太陽暦」一般に共通なのだろうが、どこに挿入するかはまた別の配慮もあるのだろう、などと言う理由であろう、「ユダヤ暦」の「ニサン」の初日は、「旧暦」上、二月初め、三月初め、あるいは、閏二月初め、と区々になるようである。「ヒジュラ暦」や、「ユダヤ暦」の各月の初日が、しばしば、アジアの「旧暦」上は、二日、ときに三日であったりすることが多いのだが、これは素人の想像に過ぎないが、たとえば、「ラマダン」開始を告げるのは、伝統的には、その専門職の人が、実際に「新月」を目視して行われるのだという、道理としては当然に、純然たる「新月」、月齢ゼロ、は見・え・る・はずがない、きわめて視力の優れた人が、高性能の望遠鏡を用いたとしてさえ、目視できるのは、月齢1に近いくらいの端数がある月なのだろうと思われ、このずれは、それに根差すのではなかろうか? ・・・ こんな風に「偏執的」(笑)に暦に関心を抱くことになったきっかけは、エスター・フロイト「ヒディアス・キンキー」、ジークムント・フロイトの「曽孫」にあたると言われるこの作家が、幼少期、ほぼ「ヒッピー」的生き方をしていたらしいその母に連れられて、モロッコ、マラケシュに滞在したときの記憶を綴った、自伝的作品、・・・、米国の作家、「シェルタリング・スカイ」のポール・ボウルズが住んでいた、モロッコのタンジェは、カルカッタ、キョウトと並ぶ、「ヒッピー」の「聖地」だともいわれ、この母も、「スーフィー派」の神秘主義に、あこがれていたらしい、で、その中で、ちょうどその年の「ラマダン」の最中に、「クリスマス」がやってくる、母へのプレゼントを用意していないことを思い出した姉妹が、ジャマ・エル・フーナ広場で、オレンジを売って、そのお金で、果物屋で、「マルベリー/桑の実」を買った、という、そのエピソードがとても印象的だったので、はて、「ラマダン」期間中に「クリスマス」があるというのはいつなんだろう?、と疑問を持ったことだったな。 「ラマダン」は、いつ始まるのか?「太陰暦」探究と、エスター・フロイト「ヒディアス・キンキー」 同様にして、マルコムXの、メッカ巡礼の旅程をたどる エスター・フロイト「ヒディアス・キンキー」、読了  グレゴリオ暦→ヒジュラ暦 ヒジュラ暦→グレゴリオ暦  この表は、上に掲げた「グレゴリオ暦/ヒジュラ暦」換算サイトに付されていたものだが、下の方の「Leap Year」というのは、これもある種の、「閏年」、「閏月」、であって、ヒジュラ暦では、 (i)平年は、12カ月のうち、奇数月を30日、偶数月を29日とするので、 30×6+29×6=354 一年は、354日となるが、 (ii)一方、厳格な「太陰暦」による一年、すなわち、「平均朔望月」の12倍は、 29.530589×12=354.367 となり、これと、0.367日の誤差を生ずる、 (iii)この誤差が、年々蓄積し、たとえば30年経てば、ほぼ、11に極めて近い数字となることに着目して、こうして、30年に11回の割合で、一年の末月、12月は、偶数月であるけれども、30日とする、という「閏年」を、設けることにした (iv)ただ、では、30年のうちのどの11年を「閏年」とするかについては、いくつかの作法があるようで、表の右欄の「mod(AH,30)」は、エクセル互換表計算ソフトの関数の記法であるが、ラテン語のイニシャルで「A.H./anno Hegirae」と呼ばれる「ヒジュラ起源」の年数を、30で除した剰余という意味になる、それが、列挙されている11個の数字に該当する年が「閏年」となる訳だ・・・例えば、今月、旧暦閏二月は、「AH1444」年の「ラマダン」にあたり、したがって、その3か月後の旧暦五月が、同じく「AH1444」年の「ズー・アル・ヒッジャ/巡礼月」という年の最終、12番目の月になるのだが、 1444≡4 mod(30) であるから、どの作法にしたがっても、この年は「閏年」ではなく、この月は29日で終わるのである。 参考:ヒジュラ暦  ・・・ ユダヤ暦→グレゴリオ暦 グレゴリオ暦→ユダヤ暦  旧暦カレンダー

旧暦閏二月十六日の月「十六夜(いざよい)」、南中  旧暦閏二月十六日の月「十六夜(いざよい)」、月の入二時間前    旧暦閏二月十八日の月「居待」、月の出二時間後  旧暦閏二月十八日の月「居待」、南中一時間前  旧暦閏二月十八日の月「居待」、南中  旧暦閏二月十八日の月「居待」、月の入三時間前   旧暦閏二月十八日の月「居待」、月の入二時間半前「有明」  旧暦閏二月十八日の月「居待」、月の入二時間前「有明」  旧暦閏二月十九日の月「臥待」、月の出二時間後  旧暦閏二月十九日の月「臥待」、南中一時間後   旧暦閏二月十九日の月「臥待」、南中二時間後「有明」   旧暦閏二月二十日の月「更待」、月の出二時間後  旧暦閏二月二十一日の月、月の出二時間後  旧暦閏二月二十一日の月、南中一時間前  旧暦閏二月二十一日の月、南中   旧暦閏二月二十一日の月、南中二時間後「有明」  旧暦閏二月二十二日の月、月の出三時間後  旧暦閏二月二十二日の月、南中一時間後「有明」 ・・・ 「居待」の月が昇るのを眺めながら思ったのだけれど、月というのは、ちょうど「欠けている」境界面のあたりが、光が斜めに差し込むことになるから、凹凸がくっきりと判るものなのだね、うさぎさんの、うさぎさん自・身・(笑)のお顔の「右側」、その「海」がめだつように思えたので、はて、なんという名だったろう?「危難の海Mare Crisium、であった。 ・・・ それと、こうして並べてみるとわかるが、「欠けた」部分を、上に持ってくるか、右に持ってくるかで、とても同じ図形とは思えないほど、印象が変わってしまいますね、私だけの錯覚なのだろうか?いや(笑)、「錯覚」であることは間違いないが、誰・も・が・同じように、同じ程度に、錯覚をもつものなのかどうかは、決して知り得ないことではあるけどね、・・・、つまり、もっと単純化して、長円形を、横長に置くか、縦長に置くか、で、縦長の方が、ずっと長・く・見える気がするのだけれど、どうかしら?これもまた、かのメルロ・ポンティが言っていたように、またまた!一冊しか読んだことないくせに(笑)、人間の知覚が、鉛直方向と水平方向とで、優劣をつけた形で構成されている、水平方向の方が、おそらく生存のために重要であるので、優先的に厳格に、それに比べて、鉛直方向は、ややいいかげんに、・・・、中天にあるときよりも、地平線近くにあるときの方が、月が、大きく見えるのは、そのためだ、という議論と、きっと関係があるのであろう。 ・・・   2次曲線  は、 は、i) 0<b<a のとき、x軸上に焦点をもつ楕円(左図) ii) 0<a<b のとき、y軸上に焦点をもつ楕円(右図) を表わす。 ・・・

坂本龍一の、短い文章の、思い出 ロイター通信、追悼記事 ニューヨーク・タイムズ、追悼記事 その、ニューヨークタイムズ記事でわかったんだが、マドンナのミュージック・ヴィデオ「Rain」、なんか、登場するアジア人風の男が、坂本龍一っぽいな、と前から思ってたんだけど、ほんとにそうだった、 レイン/マドンナ ・・・ 「王子の米軍病院」について、改めて調べてみた。・・・大日本帝国陸軍の施設「東京兵器補給廠」、および、「東京造兵廠」、第二次世界大戦後、米軍によって接収、一部は、返還され、1958年に、陸上自衛隊十条駐屯地へ、他の一部は、1961年、米軍施設「キャンプ王子」として存続、1966年に部隊のハワイ移転に伴い閉鎖されるが、返還されず、入間基地(埼玉県狭山市・入間市、元・陸軍航空士官学校、戦後米軍により接収、ジョンソン基地、現在は米軍と共同使用される、航空自衛隊基地)にあった、第七陸軍野戦病院を、その跡地に移転させる計画が浮上、1968年初頭、「テト攻勢」によるベトナム戦争の激化で、多くの米軍傷病兵が、朝霞キャンプ(埼玉県朝霞市、キャンプ・ドレイクCamp Drake、キャンプ・ノース・ドレイクCamp North Drake、元・帝国陸軍被服廠)に搬送される、という状況の中で、王子への野戦病院移転に反対する闘争が、激化した。1968年3月8日、反代々木系全学連各派は、それぞれ反対運動を展開、一部は施設内への突入を試みた。東京都北区区長が、米軍への問い合わせののち、移転計画延期を発表したにもかかわらず、同年3月18日、米軍は、病院開所式を挙行、移転作業を強行した。1969年、リチャード・ニクソンの大統領就任に伴う兵力削減計画の中で、王子病院も同年12月までに閉鎖された。現在は、東京北区立中央公園。・・・とすれば、1952年1月生まれの龍一少年が、ヘルメットをかぶり、角材か鉄パイプで武装して、「突入部隊」の中にあったとき、彼は、16歳になったばかりの高校生だったことになる、・・・、以下の記事によれば、彼は、2014年から数年にわたって喉頭癌の治療を受けたほか、2021年初めには新たに大腸癌が見つかった、とのことだから、2020年に沖縄に来られた時、どのような健康状態であったか、想像すべくもないけれど、しかし、間違いなく、このときもまた、16歳の少年だったときと同じく、「『死んでもいい』と思っ」て、この地に向かわれたに違いないことに思い至たのだった、・・・。  アメリカ合衆国歴代大統領、1930年代以降  池袋、巣鴨、王子、「王子の米軍病院」は、現在の北区立中央公園付近とのこと、JR王子駅から、西へ1キロばかりのところ、・・・、余談だが、「ソメイヨシノ」の「染井」は、JR王子駅の南方1キロ  「戦場のメリークリスマスMerry Christmas, Mr. Lawrence」大島渚(1983)  「ラストエンペラーThe Last Emperor/L'ultimo imperatore/末代皇帝」ベルナルド・ベルトルッチBernardo Bertolucci(1987) Ryuichi Sakamoto-Energy Flow 「リゲインEB錠」、テレビ・コマーシャル(1999)  「シェルタリング・スカイThe Sheltering Sky(1990)」ベルナルド・ベルトルッチBernardo Bertolucci(1990)、モロッコ、タンジェに住み続けたアメリカ人作家、ボール・ボウルズPaul Bowles(1910-1999)の同名の小説(1949)の映画化 以前、四方田犬彦「モロッコ流謫」(ちくま文庫)を読んだのがきっかけで、いや、それ以前に、モロッコという土地に関心を持ち始めたのは、さかのぼって、エスター・フロイト「ヒディアス・キンキー」がきっかけか、・・・、ともかく、その、モロッコのタンジェという港町に、終生住み続け、「帰らないのですか?」という、四方田氏の問いに、「船が無くなってしまったからね」と答える、そんなアメリカ人の、おそらく「ビート派」的世代の作家、ポール・ボウルズ、その長編小説、「シェルタリング・スカイ」を、一度は読んでいるのだが、坂本龍一氏の追悼記事に、ベルトルッチの同名の映画で、音楽を担当した関係だろう、しばしば登場したので、もう一度読み直してみたくなった、・・・、英語版も、PDFでタダで手に入ることだし、また、些末な事柄にこだわりつつ、地図などにも描き入れつつ、「精読」してみることにしよう。 「カサブランカ」、「知りすぎていた男」を観る、四方田犬彦「モロッコ流謫」 ディートリヒの「モロッコ」から、クラッシュ「ロック・ザ・カスバ」、まで 「ヴェニスの商人」、シャイロックについて語る前に、「顔色complexion」について、「東方の三博士」、モロッコ史など 「西サハラ紛争」、「モロッコ」をめぐる記事から、いくつかの連想の糸をたどる、ジェレミー・ハーディング、四方田犬彦、エスター・フロイト、サン=テグジュペリ、・・・。   「モロッコ流謫」四方田犬彦(ちくま文庫)、Hideous Kinky/Esther Freud ・・・   The Sheltering Sky/Paul Bowles(1949)、「シェルタリング・スカイ」P・ボウルズ(新潮文庫) The Sheltering Sky/Paul Bowles(1949)(Internet Archive) The Sheltering Sky/Paul Bowles(1949)(PDF) ・・・ 「山から、マルニアの生国に近いある場所から、三人の娘がやってきました。ウートカ、ミムーナ、そしてアイチャという名の娘たちです」マルニアは、その通りだとばかり、ゆっくりうなずく。その大きなやわらかい眼ざしはポートに注がれている。「三人は幸運を求めてムザブへ行きました。山からきた娘たちは、たいていアルジェへ、チュニスへ、そしてここへ、出稼ぎに来るのですが、この三人の娘たちには、他のどんなことよりもやりたいことが一つありました。サハラ沙漠でお茶を飲みたかったのです」マルニアは相変わらずうなずきつづけた。彼女はスマイルが発音する地名だけに頼って物語と調子を合わせていたのである。 「なるほど」とポートは言ったが、この物語が滑稽な話なのか悲しい話なのか、見当がつきかねた。注意を怠らずにいて、彼女が感じてほしいと望むがままに話を味わうふりをしようと心にきめた。彼が望むのは、話が短くてすめばいい、ということだけだった。 「ムザブには、みにくい男たちばかりがいました。娘たちはガルダイアのカフェで踊っていましたが、いつも悲しい気分でした。娘たちはやはりサハラ沙漠でお茶を飲みたいと願っていたのです」ポートは、ふたたびマルニアを見た。彼女はしごくまじめな表情をしている。彼はもう一度うなずいた。「そんな風にして何カ月かが過ぎました。娘たちはやはりムザブにいたのですが、とても悲しい気分でした。そこの男たちは、みなそれほどみにくかったのです。まったく豚みたいにみにくい連中ばかりでした。その上、あわれな娘たちに、ろくすっぽ金も払ってくれなかったので、彼女たちはサハラへ行ってお茶を飲むことができなかったのです」スマイルは、「サハラ」というたびに、それをアラブ人流に最初の音節に強いアクセントを置いて発音するのだが、そこでちょっとの間言葉を切る。「ある日、一人のタルクイ人がやってきました。背の高い美男子で、美しい 「何カ月かが過ぎた。それでもやはり娘たちはサハラへ行けるだけのお金を稼ぐことができなかった。三人とも例の銀貨は保存してありました。三人ともあのタルクイ人に恋していたからです。彼女たちはいつも悲しげだった。ある日、彼女たちは言った。『わたしたちは、こんなふうにして終ってしまうんだわ―いつも悲しいことばかり、サハラでお茶を飲むこともできずに―だから、とにかくもう出て行かなくちゃならない。お金がなくともよいから』そして三人は各自のお金を全部もちよりました。例の三枚の銀貨も一緒に。そしてティー・ポットと盆を一つずつとグラスを三つ買い、エル・ゴレア行きのバスの切符を買いました。残ったお金は、ほんのわずかですが、南の方のサハラ沙漠へ隊商を出しているある商人にそっくり渡しました。そこで商人は自分の隊商に娘たちを連れて行かせたのです。そしてある夜、太陽が沈みかけるころ、娘たちは大きな砂丘のあるあたりへつきました。彼女たちは考えた、(ああ、いまわたしたちはサハラにいるのだ。これからお茶を入れよう)月が上り、見張りをのぞいて男たちはみな眠っていた。見張りの男はらくだと一緒に坐って横笛を吹いていた」スマイルは口の前で指をくねらせた。「ウートカ、ミムーナそしてアイチャは盆とティー・ポットとグラスをもって、こっそり隊商から脱けだした。彼女たちはサハラ全体が見渡せるように一番高い砂丘を探しはじめた。そこでお茶を入れようというわけです。長いこと歩いた。ウートカが言った。『高い砂丘が見えるわ』三人はそこへ行って頂上にのぼりました。するとミムーナが言った。『向こうにも丘が見えるわ。あのほうが高いし、あそこからならイン・サラーへの道が、すっかり見渡せることよ』そこで彼女たちはその丘の上へ行った。そのほうがずっと高いのです。だが彼女たちが頂上へのぼると、アイチャが言った。『ごらんよ!あれが一番高い丘よ。タマンラセットまで見渡せるわ。あそここそあのタルクイ人が住んでいるところだわ』太陽が上り、娘たちは歩きつづけた。正午になると、ひどい暑さだった。だが彼女たちは、砂丘へたどりつき、懸命にのぼった。頂上までのぼりつめたときには、疲れきってしまった。娘たちは言った。『ひと休みしてからお茶を入れましょう』だがまず初めに娘たちは盆とティー・ポットとグラスをならべた。それから横になって眠りました。そしてそれから」―スマイルは言葉を切ってポートを見た―「何日もたって別の隊商が通りかかった。一人の男が、そこの一番高い砂丘の頂きに何かがあるのを見つけた。何だろうとのぼってみると、ウートカ、ミムーナそしてアイチャの三人だった。彼女たちは相変わらずそこに、眠りこんだときと同じように臥せっていたのです。そしてグラスは三つとも」と彼は自分の小さな茶碗をかかげて見せた。「砂でいっぱいでした。三人の娘たちがサハラでお茶を飲んだというのは、こういう次第なのです」 「シェルタリング・スカイ」P・ボウルズ(新潮文庫) “There are three girls from the mountains, from a place near Marhnia’s bled, and they are called Outka, Mimouna and Aïcha.” Marhnia was nodding her head slowly in affirmation, her large soft eyes fixed on Port. “They go to seek their fortune in the M’Zab. Most girls from the mountains go to Alger, Tunis, here, to earn money, but these girls want one thing more than everything else. They want to drink tea in the Sahara.” Marhnia continued to nod her head; she was keeping up with the story solely by means of the place-names as Smaïl pronounced them. “I see,” said Port, who had no idea whether the story was a humorous one or a tragic one; he was determined to be careful, so that he could pretend to savor it as much as she clearly hoped he would. He only wished it might be short. “In the M’Zab the men are all ugly. The girls dance in the cafés of Ghardaia, but they are always sad; they still want to have tea in the Sahara.” Port glanced again at Marhnia. Her expression was completely serious. He nodded his head again. “So, many months pass, and they are still in the M’Zab, and they are very, very sad, because the men are all so ugly. They are very ugly there, like pigs. And they don’t pay enough money to the poor girls so they can go and have tea in the Sahara.” Each time he said “Sahara,” which he pronounced in the Arabic fashion, with a vehement accent on the first syllable, he stopped for a moment. “One day a Targui comes, he is tall and handsome, on a beautiful mehari; he talks to Outka, Mimouna and Aïcha, he tells them about the desert, down there where he lives, his bled, and they listen, and their eyes are big. Then he says: ‘Dance for me,’ and they dance. Then he makes love with all three, he gives a silver piece to Outka, a silver piece to Mimouna, and a silver piece to Aïcha. At daybreak he gets on his mehari and goes away to the south. After that they are very sad, and the M’Zab look uglier than ever to them, and they only are thinking of the tall Targui who lives in the Sahara.” Port lit a cigarette; then he noticed Marhnia looking expectantly at him, and he passed her the pack. She took one, and with a crude pair of tongs elegantly lifted a live coal to the end of it. It ignited immediately, whereupon she passed it to Port, taking his in exchange. He smiled at her. She bowed almost imperceptibly. “Many months go by, and still they can’t earn enough money to go to the Sahara. They have kept the silver pieces, because all three are in love with the Targui. And they are always sad. One day they say: ‘We are going to finish like this—always sad, without ever having tea in the Sahara—so now we must go anyway, even without money.’ And they put all their money together, even the three silver pieces, and they buy a teapot and a tray and three glasses, and they buy bus tickets to El Golea. And there they have only a little money left, and they give it all to a bachhamar who is taking his caravan south to the Sahara. So he lets them ride with his caravan. And one night, when the sun is going to go down, they come to the great dunes of sand, and they think: ‘Ah, now we are in the Sahara; we are going to make tea.’ The moon comes up, all the men are asleep except the guard. He is sitting with the camels playing his flute.” Smaïl wriggled his fingers in front of his mouth. “Outka, Mimouna and Aïcha go away from the caravan quietly with their tray and their teapot and their glasses. They are going to look for the highest dune so they can see all the Sahara. Then they are going to make tea. They walk a long time. Outka says: ‘I see a high dune,’ and they go to it and climb up to the top. Then Mimouna says: ‘I see a dune over there. It’s much higher and we can see all the way to In Salah from it.’ So they go to it, and it is much higher. But when they get to the top, Aïcha says: ‘Look! There’s the highest dune of all. We can see to Tamanrasset. That’s where the Targui lives.’ The sun came up and they kept walking. At noon they were very hot. But they came to the dune and they climbed and climbed. When they got to the top they were very tired and they said: ‘We’ll rest a little and then make tea.’ But first they set out the tray and the teapot and the glasses. Then they lay down and slept. And then—” Smaïl paused and looked at Port—“Many days later another caravan was passing and a man saw something on top of the highest dune there. And when they went up to see, they found Outka, Mimouna and Aïcha; they were still there, lying the same way as when they had gone to sleep. And all three of the glasses,” he held up his own little tea glass, “were full of sand. That was how they had their tea in the Sahara.” There was a long silence. It was obviously the end of the story. The Sheltering Sky/Paul Bowles ・・・ 「ムザブM'zab」は、アルジェリア南部、サハラ砂漠の北限にあたる、ガルダイア地方の一部を指す。「ムザブ人」は、ベルベル人(アフロ―アジア語族Afro-Asiaticベルベル語派Berber)の一派であるが、ムスリムによるマグレブ地域支配ののちは、ムゥタズィラ学派Mu'taziliの信徒となった。11世紀まで、キリスト教徒の先住民も存続していたほか、下に掲げた川田順三の著書によれば、ユダヤ人コミュニティーもあったらしい。ルスタム朝(777-909)崩壊後は、この王朝の王族らが、ムザブ渓谷に逃れてきた。ルスタム朝はイバード派Ibadiであったため、土地のムザブ人を、この宗派に改宗させることに成功した。フランスが、アルジェを占領し、植民地化し始めたのは1830年であるが、ムザブ地方を併合したのは、ようやく1882年だったと言われる。この挿話の語り手の口吻には、「ムザブ」の住民への「差別意識」がうっすら漂っている、と言わざるを得ないと思うが、長年タンジェに住んだポール・ボールズの「体験」に根差した記述なんだとすれば、現に、この土地に住む人々を「異族」と見るような眼差しが、このような歴史を瞥見すれば、ありうるようにも想像できる。 「アルジェへ、チュニスへ、そしてここへAlger, Tunis, here」とあるが、「ここ」がどこなのか、ここまで読んだところでは明かされていないように思われる、アメリカから船でやってきて北アフリカに上陸したばかりの港町、という設定らしいから、あるいは、タンジェではなかろうか、とも思うが。 「ガルダイアGhardaïa」は、ムザブを含む地方の名称であるとともに、その主要都市の名でもあるようなので、ここではその町の名前の方なのだろう、・・・。「ガルダイア」という地名に聞き覚えがあったのは、川田順三「マグレブ紀行」だった↓ 「褐色の肌を持った人々は、目に入らないに等しい」ことの、正直すぎる告白、ロバート・キャパ、ジョージ・オーウェル、フランツ・ファノン、そして「セネガル歩兵連隊」、を探して・・・それから、ナツメヤシ文化とアブラヤシ文化、川田順造「マグレブ紀行」 「イバード派」については、以前少し調べた↓ そんな「浅はかな」ことを思いついた人間は(笑)、「世界」が相手となれば、相当数いたようで、・・・、「ノーベル文学賞」アブドルラザク・グルナと言う作家を、さわりだけでも、読んでみる ノーベル賞作家の故郷と、インド洋交易、から、話が少し広がって、イブン・バトゥータ「三大陸周遊記」をかじってみることに  イスラム教各派の系統関係 「タルクイTargui」は不明、「Targuist」 なる町が、モロッコ北部、それこそタンジェの近くに見つかるが、「ずっと下の方の沙漠the desert, down there」から来た、という記述には符合しないだろう、・・・、フランス語版wikipediaに「Targui」を入力すると「Touaregs」に転送され、英語版だと「Kabyle language」になる。しかし、ベルベル語の一派、カビル語の話者は、アルジェリア北部および北東部の住民というから、これも合致しない。トゥアレグ語話者Tuareg peopleの方は、リビアから、アルジェリア南部、マリからブルキナ・ファソにいたる広いサハラ地域に居住する、とあるから、これが正解のような気もする。 ・・・ 「エル・ゴレアEl Golea」の現在の名称は、「エル・メニアEl Menia」、ガルダイアの南200キロほどのところにあるオアシス都市 「インサラーIn Salah/Aïn Salah」、は、「エル・ゴレア/エル・メニア」のさらに南300キロのオアシス都市、かつてはサハラ縦断隊商路の主要中継点であったとのこと 「タマンラセットTamanrasset」、は、「インサラー」からさらに南へ500キロ、ニジェール、マリとの国境に近いところに位置する、アルジェリアに居住するトゥアレグ族の主要都市である、とのことだから、ここにいう「タルクイ人」は、やはりトゥアレグ族のことを指していたことになろう ・・・ ポートという主人公のアメリカ人が、散歩の途中に、スマイルという男に声をかけられる、ある小屋に案内され、マルニアという「踊り子」の少女を紹介される、彼ら二人は、実は「グル」で、売●春と同時に、旅行者の財布などを盗み取るなどを生業とする集団らしいのだが、案内されるや、「サハラでお茶を」などと言う、こんな不思議な物語を聞かせるわけである、・・・、最初に読んだのが、もう七、八年前で、すっかり忘れていたが、冒頭にあるこの部分だけで、すっかり引き込まれてしまいそうな予感のする、魅力的な語り口ではある、・・・、確か、記憶では、こののち、まさにサハラを越えて、西アフリカまで長い旅路をとることになるはずだったと思うから、これらの地図が、役に立つことになるだろう。 ・・・ ミムーナ:「あのほうが高いし、あそこからならイン・サラーへの道が、すっかり見渡せることよIt’s much higher and we can see all the way to In Salah from it.」 アイチャ:「あれが一番高い丘よ。タマンラセットまで見渡せるわThere’s the highest dune of all. We can see to Tamanrasset.」 さて、この切ない物語の登場人物たちの、「揚げ足を取る」ことになりますが、・・・、ずっと以前に、東京在住の「うちなーんちゅ」、池上栄一の「テンペスト」を読んだとき、確か、八重山に「流罪」になったのだったと記憶する、主人公の真鶴が、望郷の念やみがたく、石垣島で一番高い、 地球の中心O、地表面のある地点S、そこから上空へ高さh隔たった地点P、そのP点から見渡すことのできる地表面の広がりの限界をQ、PQの長さをr、とすれば、地球の半径をRとして、「三平方の定理」から、 OP2=OQ2+PQ2 (R+h)2=R2+r2 ここからrを解けば、 r=√h(2R+h) となるが、ここに、hはRに比して、十分小さい、人工衛星、といったスケールを問題にしない限り、およそ3桁ばかり小さいから、その2次の項、は、6桁分小さい差異しか生じ得ないから、当然に無視して差し支えない、すると、式はとても簡単になって、 r=√2Rh 老人にも(笑)暗算で、できるくらいだ、地球の半径Rの値が、約6400キロ、というのだから、その平方根が、80という、とても切りのいい数字になってくれるのもありがたい、・・・、こうして、√2≒1.4、と、80、に、その、地表面からの高さhの平方根を乗ずれば、答えが得られることになる、・・・、「テンペスト」の真鶴の例ならば、於茂登岳の頂上、標高約500メートルから、望むことのできる先は、ようやく80キロに過ぎず、とうてい沖縄本島の首里には、及び得ないことが、確認されたわけである。 ・・・  地表面上の高さhの地点から、望見しうる広がりの半径r、の計算図表  奄美から台湾まで、琉球列島の島嶼の位置関係 ・・・ 彼女たちは、「エル・ゴレア/エル・メニア」まではバスで行ったのでしょう、そこから隊商に加えてもらって、さらにもう少し南に進んだのでしょう、だが、まだ、「イン・サラー」には着いていない、ならば、現在地は、この二つの町の中間あたりと推定することができる、・・・、イン・サラーからタマンラセットまでだけでも、目測500キロある、沙漠というものを見たことがないので、風が砂を巻き上げて作るのであろう砂丘というものが、どのくらいの高さのスケールをもつものかは、想像を絶するが、それにしても、500キロ先まで見渡すには、 h=r2/(2R) であるから、 h=5002/(2×6400)=250000/12800=625/32≒20 地表面から20キロの上空にいなければならないことになり、もちろん、地球上のどこにもそんな場所はあり得ず、「イン・サラーへ・の・道・が・」と、つつましく述べたミムーナさんはともかく、「タマンラセット」の町そのものが「見渡せる」と主張したアイチャさんの言葉の方は、まったくの、法螺、と言っては申し訳ないから、誇張が過ぎる、ものであることが、判明したのであった。  ・・・  アルジェリア  モロッコ、アルジェリア  モロッコ、アルジェリア、モーリタニア  モロッコ、タンジェからカサブランカ ・・・ ・・・「ラゴスでぼくは無線つきの指令車を購入し、それに乗ってカザマンスへ行きました」・・・ポートは相手が聴き手の扱い方を心得ていないのに腹の虫がおさまらなくなりかけたが、そこをぐっとこらえると、ドゥアラで河にうかんでいた屍体のことや、タコラディの殺人のこと、ガオの市場での自己犠牲的狂人のことなどを青年が叙述するのに、悪魔的なよろこびをもって耳を傾けていた。・・・ ・・・「・・・われわれはこれからフォート・シャーレットへ行くのですが、フォート・シャーレットというところ、ご存じですか?」 ・・・ 「さよう、ぼくたちは明日汽車でプーシフへ向かう予定だったのですが、べつに急ぐわけじゃなし、木曜日まで待とうかとも思っています。・・・」 「シェルタリング・スカイ」P・ボウルズ(新潮文庫) ... “In Lagos I bought a command car and drove it through to Casamance,” ... Port began to resent his not knowing better how far to go with his listener, but he let it all pass, and was delighted with the ghoulish pleasure the young man took in describing the dead bodies in the river at Douala, the murders in Takoradi, the self-immolating madman in the market at Gao. ... ... “ ... We’re about to go down to Fort Charlet. Do you know it?” ... “Oh, we’ve been planning to get the train tomorrow for Bousif, but we’re not in any hurry. So we may wait until Thursday. ... ” The Sheltering Sky/Paul Bowles ・・・ 同じホテルに滞在中の、「アフリカ通」を自称する、怪しげなオーストラリア人の語る自慢話の中に、いくつもの地名がちりばめられているので、探索してみると、・・・、 ・・・ カザマンスCasamance、セネガル南部、ガンビア以南の地域、カザマンス河流域一帯を指す、セネガル全体で多数派を占めるウォロフWolof、フラニFula、に対し、この地域は、 ジョラJola、などの少数派の居住地域になっている(いずれもニジェール―コンゴ語族Niger–Congo) ドゥアラDouala、カメルーン西部、ギニア湾に面した同国最大の、経済的中心をなす都市、 タコラディTakoradi、ガーナ西部、ギニア湾に面した、かつての「黄金海岸」地域の主要港湾都市、現在は、合併して、セコンディ・タコラディSekondi-Takoradi Gao、マリ南東部、ニジェール、ブルキナ・ファソ国境に近い町、かつては、「サハラ縦断交易trans-Saharan trade」において、トンブクトゥTombouctou、ジェンネDjenné、と並ぶ重要都市であって、ソンガイ帝国Songhai Empire(1340-1591)の首都であった フォート・シャーレットFort Charlet、アルジェリア南東部、リビヤ、ニジェール国境近くの町、ジャーネットDjanet、の植民地時代の名称 プーシフBousif、このままの綴り字では発見できなかった、この地名が重要な手がかりであるのは、「ここ」、物語の最初に、アメリカから船旅で大西洋を渡って到着した港町、から、 「・・・車ですと、ほんの五時間、汽車なら、いつ着くかわかりませんよ。十一時間かそこらかかったようにおぼえていますが。・・・」 “ ... It’s only five hours by car, and the train ride takes ages; something like eleven hours, if I remember. ... ” とあることから、逆に、「ここ」の場所を突き止めることができるかもしれないからだ、・・・、アルジェリア、オランOran、アルベール・カミュ「ペスト」の舞台だ、の西方15キロばかりの海岸沿いに、Bousfer、という町なら見つかった、フランス植民地主義者が、軍港として開発した町であるらしい、・・・、かりに「ここ」をタンジェTangierだと仮定すれば、と、例によって距離計算をしてみたのだが、直線距離の累積で700キロ、実際の道路なり鉄道なりの距離は、その2割増しとして、840キロ、「車ですと、ほんの五時間」は、いくらなんでも無理だろう、という結果となり、急遽、ならば、改めて「ここ」をアルジェと想定して計算し直してみると、360キロ余り、2割増しで、430キロぐらい、「五時間」なら、平均80キロで飛ばすことになり、これでも無理があるのだが、まだ、現実性があるとは言える、「Bousfer」が「プーシフBousif」かどうかも不確定なのだから、いずれにせよ、仮定の上に仮定を重ねた話なんだが・・・。ああ、そうだ、上の「サハラでお茶」の挿話で、「アルジェへ、チュニスへ、そしてここへto Alger, Tunis, here」、とあることから、「ここ」が少なくともアルジェではあり得ないことが示唆されていたのを忘れていた、こうして探索は頓挫する。  ・・・  セネガル、ガンビア、ギニア・ビサウ、カボ・ベルデ カメルーン、植民地支配の歴史・・・かつて、「フランス領カメルーン」であったところに、「イギリス領南カメルーンSouthern Cameroon」を加えた地域が、現在の独立カメルーン、フランス語話者と、英語話者の住民間に、今日も対立がある、英語話者の住民が、中央政府の、フランス語話者優遇政策に不満を持っている、と伝えられるのは、こういう事情に由来するのだろう、イギリス領北カメルーンNorthern Cameroonは、隣国、英語圏のナイジェリアの領土となっている ■:German Cameroon (Kamerun) ■:British Cameroon ■:French Cameroon (Cameroun) ■:Cameroon (Cameroun)  西アフリカ ・・・ ・・・女中が二人、あたらしい麻布でベッドとつくっている。「セーハ マルチャオ」と一人が言った。 ... Two maids were making the bed up with fresh linen. “Se ha marchao,” said one. これは、スペイン語ではないか? marchar:行進する、去る marcharse:「再帰動詞」というのだったかな?目的格の人称代名詞seをくっつけた形、文の中では、これは前置される haber:いる、ある、その三人称単数、あるいは、二人称尊称ustedに対する形が、ha だとすれば、時制とか法とか細かいことはわからないけど(笑)、「行ってらっしゃい」になるのではなかろうか、ホテルを、今しも出発するからこそ、空いた部屋のベッドメイキングを、メイドさんたちがしているのだし。モロッコは、スペインとフランスの、双方から植民地化、保護国化されている、おおむね沿岸部がスペイン、内陸部がフランス、とその影響圏が定められていたはずだ、・・・、スペインの保護国だったのは、まず北部、今日なお、セウタCeutaやメリージャMelillaがスペイン領であることからもうかがわれるように、タンジェTangierも含む、リフ地方Rif、そして、はるか南の大西洋岸、これは、サン=テグジュペリに登場するが、キャップ・ジュビCape Jubyが、飛び地として存在していたらしい・・・デートリッヒ主演の映画「モロッコ(1930)」の舞台は、モガドールMogador、という町に設定されているのだが、これは、現・エッサウィラEssaouira、マラケシュからまっすぐ西の、大西洋岸、だから、フランスの保護国の領域にあたるのだが、冒頭、ゲイリー・クーパー演ずる、フランス軍の「傭兵」たるアメリカ人、市場で、地元の女とかわす言葉がスペイン語のように思えた、・・・、というわけで、「現地人」がヨーロッパ人の旅行者とおぼしきものに声をかけるとき、こうしてスペイン語を用いた、というのも、場所を特定する手掛かりになるかも知れぬ、と思って、・・・。 サン=テグジュペリの旅程表  フランスによるモロッコ占領の経緯 スペイン、フランスによる、モロッコの保護国化、植民地化 ちなみに、この新潮文庫版「シェルタリング・スカイ」の訳者は解説の中で、この三人のアメリカ人の、北アフリカへの最初の上陸地点を、「アルジェ」と断定しているようである、翻訳が最初に出たのは1955年のようだが、これは、ベルトルッチの映画公開に合わせて出版された1991年版、四方田犬彦氏が、精査されたようだから、その通りなのかもしれないが、しかし、前述の「アルジェへ、チュニスへ、そしてここへ」の台詞からも、そして、ここにあげたような事柄からも、依然として、「タンジェ説」に与したい気がしている。 ・・・ 「デルブッチ チャルグゥイ(あなたの道は東です)」ポートが言った。彼女が驚いてふり返ったのを見て、「看板を読んだだけですよ」と、安心させるように彼は言った。 “Derb Ech Chergui,” said Port. And as she turned to look at him in astonishment, “I was just reading a sign,” he said reassuringly. ・・・ 「アフリカ通」を自任する母子と、車で旅行中、ポートが、アラビア語を解すると思って、今までの法螺話がバレる、と思ったか、驚いたわけである。 「Chergui」は、チュニジアの東にうかぶ島の名でもあり、サハラからモロッコへ吹きつける風の名でもある、いずれも、アラビア語の「東」を意味する言葉に由来する、とのこと、・・・、 شرقية 「Derb」というアラブ系の人名なら、いくつも見つかったので、そのアラビア語綴りを、ウェッブ上のアラビア語辞書に入力してみると、「道」と出た、・・・、 درب 「Ech」については、手掛かりなし(笑)。  地中海、これは、サン=テグジュペリが、懸賞付き飛行レースに参加して、エジプトの沙漠に墜落したが、通りかかったベドウィンによって、奇跡的に救出された、という話のときにつくった図面だ・・・チュニスTunisの南200キロの海岸沿いの町スファックスSfaxの東側、30キロばかりの沖合にケルケナ諸島Kerkennah Islandsが並んでいて、そのうちの北側の島が、チャルグゥイChergui、フランス語風なら、シェルジ、となるのだろう、・・・、リビアから地中海を渡ってヨーロッパにたどりつこうとする人たちが、海難にあう場所として、しばしばニュースに登場するランペドゥーサ島Lampedusa、これはイタリア領、そして、マルタMalta、これはマルタ共和国Repubblika ta' Malta、この3つの島嶼が、南西から北東にむかって、ほぼ150キロずつの等間隔で並んでいる、さらにマルタの北70キロくらいで、イタリアのシチリア島Sicilyになる訳だ・・・いずれも、沖縄本島―宮古島の距離よりもずっと短いことに気付く。  ・・・ 「・・・たぶん明朝アイン・クロルファへ行くことになると思います。もしあの子が、今日の昼外出してスフィシファで夜をすごす気にならないとすればね。・・・」 ・・・ ・・・市場の片方の端に小さなカフェがあって、テーブルが一つ、戸外の ・・・土地の乗客をいっぱい載せてバスは市場を何度も何度も回った。うしろのステップに立っている少年が、よくひびくブリキの車体を拍子をつけて叩きながら、ひっきりなしにどなっていた。「アラファ(この人を知ってる)!アラファ!アラファ!アラファ!」・・・ ・・・ 二日後の夜、一行はアイン・クロルファ行きのバスに乗った。この道程は暑さがきびしいので、それを避けるために夜のバスを選んだのである。 「シェルタリング・スカイ」P・ボウルズ(新潮文庫) " ... I believe we go on to Aïn Krorfa tomorrow morning, unless he decides to leave this noon and spend the night in Sfissifa. ... " ... ... At one end there was a tiny café with one table set outside under a cane trellis. He sat down and clapped his hands twice. “Ouahad atai,” he called; that much Arabic he remembered. ... ... ... Filled with native passengers, it made the tour of the market again and again, the boy on the back platform pounding its resonant tin body rhythmically, and shouting: “Arfa! Arfa! Arfa! Arfa!” without stopping. ... ... Two nights later they got on the bus for Aïn Krorfa, having chosen the night car to avoid the heat, which is oppressive along that route. The Sheltering Sky/Paul Bowles 「アイン・クロルファAïn Krorfa」、アルジェの南南西300キロ、オランの南東、やはり300キロ、つまり、アルジェ、オランを2頂点とする正三角形の、南側のもうひとつの頂点にあたる、そこからさらに300キロ、南南東に下れば、上で見たガルダイアにいたる訳だ。大西洋を渡って到着した港町を出発点として、まず、「プーシフ」なる町に来て、そこからアイン・クロルファへ向かう、という行程を眺めれば、出発点をアルジェとするのは、やはり無理があると思える、そもそも「プーシフ」の位置がはっきりしないのだから、何ともいえないが、タンジェ―Bousfer―アイン・クロルファ、なら、距離の面で難点はあるものの、まさに「サハラ」へ向かう、自然な道のり、とも思える。「アインAïn」を冠した地名が、アルジェリアには、たくさんある、wikipediaフランス語版には、そのアラビア語綴りとともに、「泉」の意だ、と、書いてあるような気がする、ネットのアラビア語辞書に問い合わせると、「目」という意味が主だが、確かに「泉」の訳も見つかった。 عين 「スフィシファSfissifa」、は、オランの南南西400キロ、モロッコとの国境地帯、このセリフは、例の「アフリカ通」のオーストラリア人母子の、母親の方のものなのだが、彼らは、上等なメルセデスを駈って旅をしている、Bousferから、アイン・クロルファにしようか、それともスフィシファか、という選択の仕方は、位置関係から見て、あり得るもののようにも思われる。 ・・・ واحد أتاي、「ウァハッドOuahad」がواحدで、「一つ」、「アタイatai」がأتاي、「お茶」、これは、まさにこの「シェルタリング・スカイ」の一節について、ある読者が、「マグレブ・アラビア語」の語彙について、「チャット」するフォーラムのような場所に、投稿、それに対する回答、なのであるが、ウェッブのアラビア語辞典で確認もとれた、・・・、「お茶を一杯ください」、まさに、カフェに坐って発する言葉として当然なのであるが、新潮文庫版の訳者は、これをウェイターへの呼びかけ語と解したのであろう、訳者の「あとがき」には、アラビア語については、井筒俊彦氏のご教授を仰いだ、とある、・・・、井筒俊彦(1914-1993)、岩波文庫「コーラン」の翻訳者である、日本の代表的なアラビア語、イスラム学者である、再版にあたって四方田犬彦氏も目を通されたであろうし、疑問が残らなくもないが、はしたない揚げ足取りは、やめておこう。ちなみに、翻訳者の大久保康雄(1905-1987)氏は、ナボコフの「ロリータ」(新潮文庫)、ヘミングウェイ「誰がために鐘は鳴る」(新潮文庫・旧版)の訳者でもあった、どちらも、ここ数年内に読んだわけで、とくに後者では、やはり、訳文の揚げ足取りをした記憶がある、ので、恐縮する。 ・・・ アザール・ナフィシ「テヘランで『ロリータ』を読む」と同時に、新潮文庫版のナボコフ「ロリータ」を、タダ同然で入手した電子書籍版の英語版と照らし合わせつつ、読み終えたはずなんだが、以下には、一言の引用もない、いま振り返ってみても、思い浮かぶシーンなどが、ほとんどないから、よほど、いやいやながら、やる気なく、読んだのだろう、だから、さいわい、訳文にケチをつけたりもしていない、・・・、「誰がために・・・」の方は、ずいぶん悪口が書いてあるので、偉そうで、恥ずかしいが、今読み直してみても、やはり、「政治的」なことがらについて誤解を生むようなエラーでもあるし、ご寛恕願うことにしよう、・・・、 「テヘランで『ロリータ』を読む」と、「ロリータ」を、同時に、読む 「Reading Lolita, or more than Lolita in, other than Tehran/テヘラン以外の場所で、『ロリータ』あるいは『ロリータ』以外のものを、読む」 テヘラン以外の場所で、「テヘランで『ロリータ』を読む」、を読み続ける 「誰がために鐘は鳴る」、の語り口 「誰がために鐘は鳴る」、読了 ・・・ その昔(笑)、そのころもまともに働かぬ閑人だったのか、NHKテレビの語学講座の「ファン」だったことがあった、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語、ハングル、・・・、当時はアラビア語はなかったと思う、どれも、少しもものにはならなかったが(笑)、「5か国語で、ビールが注文できる!」と自慢していたものであった、それを、「その程度のアラビア語はおぼえていた」で思い出した。今でも言えるのは、「ウナ・セルベッサ・ポルファボルUna cerveza, por favor.」、「ユンヌ・ビエール・シルヴプレUne bière s'il vous plaît.」くらいだな、中国語は、「请一杯啤酒」とかでいいのかな?そういえば、井伏鱒二の「花の町」に 儞飲啤酒嗎? が出てきて、読めたのが嬉しかった記憶があるな、・・・、いや、それだけの話。 「植民地主義者、『原住民』に会う」症候群、と名付けようと思う、・・・、ものについて、井伏鱒二と小津安二郎のシンガポール ・・・ これまた、上と同じく、WordReference.com Language Forums、なるサイトの投稿と、その数々の答なんだが、やはり、「シェルタリング・スカイ」の「アラファ!」の部分を問題にして、議論が沸騰している、・・・、バスの行き先を大声で叫んでいるのだ、と主張する一人は、タンジェからそう遠くないところに、「oulad arfa/أولاد عرفة」という町がある、とも指摘されているようだ、あるいは、「早く乗って!」みたいに、満員にならないと発車しないバスだから、みなを急かしているんだ、との見解もある、議論に参加している人たちは、みな、アラビア語のネイティブ・スピーカーのようだが、マグレブ方言については、こんな風に、わからないこともあるのかもしれない、・・・。「Ouled Arfa/أولاد عرفة」という町が、GoogleMapで、難なく見つかった、タンジェTangier、フェズFes、ラバトRabat、で出来る三角形の「重心」、とでも言おうか、タンジェの南150キロ、フェズの北西100キロ、ラバトの北東やはり100キロ、というところ、・・・、ところが困ったことに(笑)、引用部分は、すでに彼ら一行が、「プーシフ」に到着した後の情景なのである。もし最初の上陸地点が、タンジェだとして、かつ、「プーシフ」が「Bousfer」なんだとしたら、11時間の汽車旅ののちに到着した町の市場から、乗り合いバスで、あっさり、戻ってしまえることになるぜ?探索の過程そのものを十分楽しむことができたから、よしとして(笑)、とりあえず「保留」ということにしておく、それにしても、「世界」には、同じ小説を読みながら、同じような些末なことにこだわる人たちが、結構たくさんいらっしゃる、ということもわかって、いささか、心強い(笑)。 ・・・ 「向こうを出るバスは何時なの?」キットはたずねた。 「プーシフへ帰るバスですか?わしは明日戻りますよ」 「ちがうの、南へ行くバスのことよ」 「ああ、それなら、アイン・クロルファできいてください。わしは、プーシフ線のことしか知らないんでね。たしか週に一度ブー・ヌーラ行きが出ると思ったが。それにメッサド通いの農作物を運ぶトラックなら、いつでも乗せてくれまさあ」 「シェルタリング・スカイ」P・ボウルズ(新潮文庫) “When will there be a bus leaving?” she said. “You mean back to Boussif? I go back tomorrow.” “No, no! I mean toward the south.” “Ah, that! You must ask in Aïn Krorfa. I know only about the Boussif service. I think they have a line that makes Bou Noura once a week, and you can always get a ride on a produce truck to Messad.” The Sheltering Sky/Paul Bowles ・・・ 一昔前の翻訳調、というのはみなこんなのだったし、文句はつけないお約束だったが(笑)、・・・、これは、キットとバスの運転手との会話。「わし」という一人称、「~くれまさあ」という語尾、話者が「無学」な「田舎者」であることを表示する伝統的な日本文学上の記号だが、「誰がために鐘は鳴る」で、地元の共和派ゲリラの老人に、「~ですだ」風の語りをさせていたこの翻訳者は、ここでも同じ「越権」をしているのね、まず、もとの英文には、そのような「崩れ」を示す兆候は何もないし、それに、「誰がために・・・」の場合も、「国際旅団」のアメリカ人たる語り手が、自分にとっては「外国語」であるスペイン語で、会話していた、という状況と同じく、ここでも、アメリカ人キットが、やはり「外国語」たるフランス語を用い、バスの運転手もまた、普段話している「ヴァナキュラーvernacular」な言葉ではない、植民地政府が定めた「公用語」を、相手が「外国人」だから、ということで使っている訳であろう、そういう場合、お互い、何かかしこまった、フォーマルな言葉使いになるものだろうと想像され、そういう場面を、たとえば、客観的な「観察者」として、フランス語を母語とする人、いわゆる「ネイティヴ・スピーカー」が目撃したなら、ちぐはぐな、おかしげなものに見えたかもしれないが、そういう雰囲気を表現したかったのなら、作家は、すでにして「翻訳」であるところの英語表現の中に、何らかの「ちぐはぐさ」を示す「徴」を盛り込んだに違いないが、見たところそうでもない、ごく平板な表現に見えるのに、日本語の読者に、先入観を与えるような訳文を用いている点で、「越権」だ、と言っている。もちろん、翻訳者は、伝統的な「翻訳調」へのいわば「惰性」から、無意識に、こんな表現を採用したのであろう、植民地を旅する「先進国」の「知識階級」と、「原住民」の「ブルー・カラー」労働者の会話なのだから、という翻訳者自身の先入観が、こんな「ステレオタイプ」を採用させたのであろう、だから、べつに非難してるわけじゃない、私たちは、読者として、子供の頃からなじんできた、「翻訳調」の中で、ここでの対話者間にあるような、「マスター・スレイブ/主人と奴隷」関係のような非対称性を、当たり前のことのように受け入れて来たけれども、こうして、この年になって、改めて「原文」に接してみれば、意外に、中立的、中性的なもの、たとえば、英文のこの箇所だけ取り出して、地名なんかは伏字にして、さて、対話者同士の、身分、階級、「人種」関係を明らかにせよ、と求められても、できなさそうではないか?・・・、であったんだ、ということに、ちょっと驚いているだけだ。・・・地名の探索に戻ると、「ブー・ヌーラBou Noura/Bounoura」は、ガルダイア地方Ghardaïaの県の名前でもあり、ガルダイアGhardaïaという町の南側に隣接する町の名でもあるようだ、アイン・クロルファからは、南南東へ、直線距離で、目測250キロ、というところか、冒頭で、ポートが聞いた「サハラでお茶を」の物語の娘たちが働いていたはずの土地のすぐ近く。「メッサドMessaâd」は、アイン・クロルファから、東へ100キロあまり。 ・・・ ・・・「・・・モシ モシ」とつぜん車のそばに寄ってきた原住民の少年たちのほうに向き直ると、彼女は叫んだ。「モシイムシ(歩きなさい)」ハンドバッグを振りあげて、おどかすような身振りをして見せた。子供たちは困って、のろのろと引きさがった。 「何とか奴らを追っぱらううまい言葉を見つけなけりゃ」とエリックは言って、外へとび出すと、ドアをばたんと閉めた。「巡査を呼んでくるぞなんて言ってもだめですよ。奴らは何のことか知りもしないんだから」 「馬鹿なことを!巡査だなんて、とんでもない!田舎役人をもちだして原住民をおどかしたりしてはいけないよ。おぼえておきなさいよ。わたしたちはここをフランス領とは認めていないんだから」 「いや、それはリフでの話ですよ、お母さん。あそこはスペイン領なんだ」 ・・・ ・・・一同は椅子がないのでベッドに腰をおろした。お茶を飲むあいだ夫人は立っていたが、窓際へ歩みよると通りに向かって声をはりあげた。「モッシュ! モッシュ!」 それを聞いてポートは好奇心をおさえきれなくなった。「窓の外へ何かおっしゃったようですが、いまの耳なれぬ言葉はどういう意味ですか、ライル夫人?」 「原住民の子供が泥棒しないように、車のそばへ寄るなといったんですよ」 「しかし、何とおっしゃったんですか。アラビア語ですか?」 「フランス語ですわ」と彼女は言った。「出て行け、という意味です」 「そうですか。子供たちにわかりますかな」 「ええ、わかりますとも。もう一杯いかが、モレズビー夫人」 ... " ... Mosh! Mosh!” she cried, suddenly charging at a group of native youngsters who had approached the car. “Mosh! Imshi!” She raised her handbag in a menacing gesture; the bewildered children slowly backed away from her. “I must find the right term to get rid of them with here,” said Eric, jumping out and slamming the door. “It’s no use saying you’ll get the police. They don’t know what that is.” “What nonsense! Police, indeed! Never threaten natives with the local authorities. Remember, we don’t recognize French sovereignty here.” “Oh, that’s in the Rif, Mother, and it’s Spanish sovereignty.” ... ... While she drank her tea, she kept rising from the bed where everyone was sitting for lack of chairs, going to the window and crying “Mosh! Mosh!” into the street. Presently Port could no longer contain his curiosity. “What is that strange word you’re calling out the window, Mrs. Lyle?” “I’m driving those thieving little niggers away from my car.” “But what are you saying to them? Is it Arabic?” “It’s French,” she said, “and it means get out.” “I see. Do they understand it?” “They’d jolly well better. More tea, Mrs. Moresby!” The Sheltering Sky/Paul Bowles ・・・ 「Mosh」、は、「ヘビメタに合わせて踊るダンス」という以外は(笑)、不明、フランス語辞書にも見当たらない、「Imshi」は、英語の、軍隊で用いられる俗語で、「消え失せろ」の意、とある。「エリックEric」と「ライル夫人Mrs. Lyle」、メルセデスで旅を続ける、自称「アフリカ通」のオーストラリア人母子であるが、彼らはともに、エキセントリックで、何を言い出すかわからない、いわば「狂人」として描かれているので、もちろん、どんなでたらめを言っても、驚くにあたらないのだが、「狂人」の言葉にも「三分の真実」があり得ることを、「狂人」の一人として(笑)主張したいし、人は、およそ、まったくの出鱈目を言え、と命じられても、それは原理的に、できないものであろう、筆者が、「狂人」の言葉に託して、何かを表示しようとしたんだから、それを探究してみる価値はあろう、・・・、メルセデスのまわりに集まってきた地元の子供たち、この「アフリカ」を愛してやまない「夫人」は、当然のように「リトル・ニ●ガーズlittle niggers」という蔑称を用いる、を追い払うのに、品のない言葉を用いることを厭わないが、「警察」権力をかさに来た脅迫には断乎反対するのである、「この地に対するフランスの主権を認めない」などという台詞は、彼女のイギリス人としての、オーストラリア生まれであるが、英国の旅券の所持者のようである、いわゆる「フランス嫌い」、のなせるわざなんだろうか?息子の「エリック」が訂正したのは、つい数日前まで、彼らが滞在していたのが、タンジェだったとすれば、つじつまが合うのだが、その一帯、「リフ地方」は、スペイン領モロッコだったが、今いるこの地、アルジェリアの内陸部は、もはや、フランスの植民地、どころか、フランス本国の「州」扱いの直轄地なのだ、という趣旨なのであろうか?  モロッコには、おおよそ東西に向かって平行に四つの山脈が横切っている、北から順に、リフ山脈Rif、中アトラス山脈Middle Atlas/Moyen Atlas、高アトラス山脈High Atlas/Haut Atlas、アンティアトラス山脈/小アトラス山脈Anti-Atlas・・・この図では切れているが、リフ山脈を海を越えて東に伸ばしたあたり、アルジェリアの沿岸地帯を走るのが、テルアトラス山脈Tell Atlas/Atlas tellien ・・・ 今、3分の1ほど読み終わったばかりだから、この話は、まだまだ続く予定、そろそろ字数オーバーが近いので、この辺で終了しておく、続きはこちら↓へ ナツメヤシの実「デイツ」の味、など・・・「シェルタリング・スカイ」、続編  シマアザミ(キク科)  ナンゴクネジバナ(ラン科)  ムナグロ(チドリ科)  シロハラ(ツグミ科)  オランダミミナグサ(ナデシコ科)  カワセミ(カワセミ科) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.04.13 14:55:31

|