|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

イソヒヨドリ(ツグミ科)・メス  キツネアザミ(キク科)  キウリグサ(ムラサキ科) 「ねこログ」、総目次(笑)/「スクラップ・ブック」、の、目次。 目次:「クリミア・タタール人」の記事に触発されて、田中克彦「『スターリン言語学』精読」を、精読することになる、「私たち」は、いったい、「スターリン主義」を、「批判」したのだろうか?ただ、「忌み言葉」にして、見ないふりをすることに決めた、だけっだのかもしれないじゃないか、半世紀以上後になお、「世界」はその「つけ」を払わされているのかもしれないじゃないか?、などと、僭越にも、感じましたので、・・・。/四か国語の「福音書」、「ドレフュス事件」への言及、それから、話は前後するが、フリーダ・カーロ、アンドレ・ブルトン、・・・、トロツキー「わが生涯」を読む、続編/今年は、「ラマダン」開始と、「ユダヤ歴」新年が重なる、次の新月がそれで、満月になれば「過ぎ越し」、「イースター」と続く、・・・、「悪人正機」に魅力を禁じ得ない「無神論者」は、もうそれだけで、「世界三大一神教」を「理解」したつもり。/110年前の、「彼岸過ぎ」、まで、「小川町停留所」探訪、マクシム・ゴーリキー、そして「いつも、一番大事だと感じていたものに限って、先に失われてしまう」、という感慨について。/  「立春」、「雨水」、「啓蟄」、その次がもう「春分」、早く過ぎてほしい「冬」だったのが、いざ「終わり」と言われると、急に「惜しく」なってしまう貧乏性、薄桃色の「アザミ」状花と、「月面探査機」のような蟹。 陰鬱な沖縄の「冬」は、あまり好きになれないのだが、いざ、こうして、もう、揺り戻しはなさそうなくらいに、はっきり「春」めいてしまうと、「去る」ものに対する「哀愁」が漂う(笑)、猫たちが、単に「暖」を求めていただけかも知れないが、とりわけ、親しげにしてくれていた季節が終ってしまうのが、「愛薄き」者(笑)には、ことのほか残念なのであろう、・・・、この薄桃色の、「アザミ」状花、キツネアザミ(キク科)という、変哲もない「雑草」ではあるが、どういうわけか、とても「好き」で(笑)、この季節に咲くのだが、そんなに、どこにでも生えるわけでもないから、ここで見た、あそこで見た、ということを、ちゃんと覚えているので(笑)、車で30分くらいの海沿いの町に、いや、この島では、どこに向かって車を走らせても、30分以内で、必・ず・「海」に出るのだが、わざわざ出かけ、それで、「予定」どおり発見できたので、たちまち機嫌がよくなった、・・・、ちょうど「大潮」干潮、広い砂浜を歩くと、何かが、一斉に、隠れる、・・・、この、「月面探査機」、あるいは、「ユンボ」、みたいな奇妙な生き物、ミナミコメツキガニ(ミナミコメツキガニ科)、を見るのは何年ぶりだろう、同じく干潮と言っても、時間帯によるのか、天候その他、「人間」には計り知れない条件があるのか、一度目撃したことのある干潟に、何度も足を運んだのに、長らく見つけられずにいたのだ、・・・、名前は似ているが、コメツキガニ(スナガニ科)とは、分類上もかけ離れていて、見かけも、似ても似つかない、「ミナミ」の方にばかり気をとられていたが、後で見ると、画面の端の方に、この、より小さい、コメツキガニ(スナガニ科)の方も、写りこんだりしていたので、その場で気付かなかったのは、残念であったが、・・・。  ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科)、歩いていたら、目前に、ばさばさと降り立ってきた、この邸宅の生け垣になっているゲッキツ(ミカン科)、の果実が、赤く熟していて、それが目的だったらしい。   イソヒヨドリ(ツグミ科)・メス  キツネアザミ(キク科)  ハナイバナ(ムラサキ科)  キツネアザミ(キク科)  ノゲシ(キク科)   キウリグサ(ムラサキ科)  ナズナ(アブラナ科)  ハナイバナ(ムラサキ科)、フトヒゲナガキアブモドキ(キアブモドキ科)  ウシハコベ(ナデシコ科)  トキワハゼ(ゴマノハグサ科)     オカヤドカリ科の一種、・・・、オカヤドカリ科で、南西諸島に産するものは、十数種あるそうだが、主なものを挙げれば、ナキオカヤドカリ、ムラサキオカヤドカリ、オカヤドカリ、とのこと、これは、「鳴いて」いるのを聞いたわけではないが、見た目は、ナキオカヤドカリに似ているように思える、・・・、近づく足音に慌てて、貝殻のなかに身体を引っ込めたものの、「彼ら」としては、いつまでもそうしているわけにもいかないから、「こちら」が、息を殺して気配を消している限り、やがて、起き上がってきてくれる、中空にカメラを支えているから、腕がだるくなるのを我慢して、シャッター音も響かないよう注意して、ほれ、うまく撮れた!  コメツキガニ(スナガニ科)      ミナミコメツキガニ(ミナミコメツキガニ科)  ミサゴ(タカ科)  キツネアザミ(キク科)  キツネアザミ(キク科)、ヒメグモ科の一種  キウリグサ(ムラサキ科)  ヤエムグラ(アカネ科)  キツネアザミ(キク科)  キツネアザミ(キク科)、セイヨウミツバチ(ミツバチ科)  キツネアザミ(キク科)  イヌガラシ(アブラナ科)  キツネアザミ(キク科)  ハナイバナ(ムラサキ科)  ルリハコベ(サクラソウ科) ・・・ ところで、「ユンボ」というのは、建設作業機械で、子供向けの「はたらく自動車」みたいな絵本では、「パワー・ショベル」と呼ばれていたと思う、英語ならば「Excavator」、これは「掘削機」という意味にしかならないが、もう少し限定すれば、「バックホーBackhoe」、後ろ(back)に、鍬(hoe)がついている、という意味で、「前に押してすくいあげる」のではなくて「手前に引き込んでかき上げる」という特徴が込められている、・・・、この不思議な響きの言葉は、何でも、フランスのある会社の、その「バックホー」の商品名たる固有名詞だったらしい、1954年の生産開始だそうで、日本でも、三菱重工が、ライセンスを得て、その商標で販売していたこともあるとのこと、「Yumbo」という綴りだったらしいが、例えば、その言葉を、英語版や、フランス語版の、wikipediaに問い合わせてみても、南米コロンビアにそういう地名があるらしく、カリCaliの北郊10kmくらいのところだ、それしか出てこない、ということは、どうも、この機械をそういう名前で呼ぶ習慣が定着したのは、日本だけ、しかも、土木建設業界のみらしい、・・・、私も、もう、四十の声を聞くころになって、職安で探して、「中途採用」で拾ってもらった、せっかく拾ってもらったのに、一年とちょっとしかもたなかった(笑)、土木系の会社で、初めて知った、「土質調査」の仕事なので、年中、穴を掘る、小さなものなら、スコップで済むが、大規模なものだと、レンタル会社から、そういう機械を借りてこなければならない、私は、力仕事は何もできない、技能もないから、「現場監督」みたいな顔をして、もっぱら運転手役を買って出るか、「現場」の人たちに飲み物を買ってきて機嫌を取ったり、が仕事だった、彼らは、老いも若きも、みな、そんな「特殊仕様車」のようなものの免許を持っていて、「こら、『ユンボ』もってこな、話ならんわ!」みたいな会話を小耳にはさんでは、何のことだかわからないままに、「文弱」な、「下・等・遊民」は、不思議な魅力を、感じていたものだった、・・・、一年しかいなかったけれど、こうして、「最晩年」(笑)の今、振り返ってみれば、およそ「労働」らしいものに従事した唯一の経験として、とは言っても、結局「納期」直前になれば、報告書作成にコンピュータの前で徹夜する、とか、相も変らぬことでもあったのだが、一番たくさん記憶に残っている日々だったかも知れない、・・・、自分を撮影した写真、というものを、一枚も持っていないが、おそらく「見積」だけ出して立ち消えになった仕事だったのだろう、報告書の添付写真がのこっていて、作業服に、ヘルメット(笑)、長靴にスコップ、といういでたち、工事の現場写真に写るときは、カメラを見たり、ましてやニッコリしたりしてはいけない、と言われているので、表情はわからないが、多分、一生のうちで、一番、「生き生きしていた」かも知れないので、この写真が、好きだな(笑)。

クリミア・タタール人Crimean Tatar、クリミア半島の先住民を構成する、テュルク語族で、民族として確立された13世紀ごろから、19世紀中葉に至るまで、クリミア半島の住民の多数派を占めていたが、第二次世界大戦末期の1944年5月、ソ連軍は、枢軸国側からクリミア半島を奪回すると同時に、すべてのクリミア・タタール人に対して、ウズベクスタンを中心とする中央アジアへの強制移住を実行し、これにより、推計にもよるが、18ないし46パーセントの人口が失われたという。1967年以降、少数に対して帰還が認められ、また、1989年には、ソ連最高ソヴィエトが、クリミア・タタール人の祖国からの強制的移住は、非人道的かつ不法であったと認めた。ロシアの現政権は、クリミア・タタール人を、「民族的少数派national minority」とみなし、「先住民indigenous people」とは認定しておらず、クリミア半島の「正統的な住民titular people」としての地位を否定しているが、これは、強制移住に先立つ、「クリミア・ソヴィエト社会主義自治共和国/Crimean ASSR」解消の時点で、ソ連当局が、クリミア・タタール人を「先住民」と認定していたことと矛盾する。  テュルク語族分布図 「Azad」という、この組織については、wikipediaでは調べがつかなかったが、その名称「アサドAzad」は、「自由」をあらわすペルシャ語、に由来すると思われる。 「ヒズブ・ウ・タハリールHizb-ut-Tahrir」、1953年、当時ヨルダン領であったエルサレムにおいて、ハイファ出身のイスラム学者、タキ・アル・ディン・アル・ナバーニTaqi al-Din al-Nabhani、によって創設、「イスラム・カリフ国」再建、「イスラム法/シャリア」の導入を求める「原理主義fundamentalist」団体として、中国、ドイツ、ロシア、トルコ、インドネシアにおいて非合法化されているものの、暴力的破壊活動に従事した経歴はない、といわれる。「タハリール」は、カイロやバグダッドの広場の名と同じくアラビア語で「解放」の意、「ヒズブ」はレバノンの「ヒズボラ/アラーの党」の用例と同じく「党」の意。 こちらが「解放/タハリール/Tahrir」 التحرير こちらが「党/ヒズブ/Hizb」 حزب 前者については、ティグリス・ユーフラテス水系、で、解読した、・・・、アラビア語アルファベット一覧表、を引っ張り出して、後者の方を、読んでみよう、 حزب (6)haa'「左接形」حـ (11)zhay「右接形」ـز (2)baa'「単独形」ب ・・・ スターリンの民族・言語についての言説を、そうしたコンテキストから切り離し、あたかも天才的予言者の神託として扱ったり、あるいはその悪業があばき出された後は、すべてが無価値なたわごととして、孤立させて扱う態度のいずれもが教条主義にほかならない。 「『スターリン言語学』精読」田中克彦(岩波現代文庫)  近代をめざすヨーロッパ世界では、国家を単位に、自らの言語(母語)が正しく、できのいいものだということを正当づけるための手続きが着々とすすめられていた。こうした手続きの必要性は、それまで知的世界を支配していた非母語―すなわち、根本から徹底的に勉強しなければ全く理解のできない言語(外国語、古典語)であるラテン語に死を宣言するとともに、母語がいかに有能であるかを立証しなければならなかった。 他方では、競いあう有力な母語=俗語の中から、特別にすぐれた母語を選び出し、他は雑草を取り除くかのように、根だやしにしなければならなかった。根だやしにするといっても、母語は話・さ・れ・て・は・じ・め・て・母語なのであるから、まず、母語の話し手に、自・分・の・言葉を話すことがいかにはずかしいかという恥の意識をたたきこむことからはじまった。言語の近代はこのようにして出発したのであるから、近代の知的心性の奥ふかいところには、すぐれて規範的で立派なものは、自・分・の・と・こ・ろ・に・は・な・い・という深刻な自覚を残すことになった。これがあらゆる、ことばを使う学問の底に横たわるどれい根性であり、そのために、知的活動は言語的教条主義抜きでは行われにくくなったのである。 ・・・ ・・・言語としてのフランス語の文法が、ラテン語その他現代の諸言語にまさることを証明しようとしてみせたのが、一六六〇年の、いわゆる「ポール=ロワイヤル文法」と呼ばれるものであった。この、ランスロー、アルノーの『一般的にして理性的な文法』の末尾は、次のようなことばで結ばれている。 我々の言語は明晰さと、もっとも自然で、かつもっとも支障のない語順をもって能うる限りの事物を表現すること、とを格別に好むからである。・・・ 誰にとっても、自分にとって、もっとも自・然・で支障のない言葉は自分の母語である。そうでなければ、フランス語人以外は、生まれると同時に、支障に運命づけられることとなり、生涯をかけてこの支障から脱出する努力を払わねばならないことになる。 「『スターリン言語学』精読」田中克彦(岩波現代文庫) 「ポール・ロワイヤル文法/Port-Royal Grammar/Grammaire de Port-Royal」 「ランスローClaude Lancelot(1615-1695)」、「アルノーAntoine Arnauld(1615-1695)」、いずれも、パリ南西郊外20km、ヴェルサイユのさらに南西、の「ポール・ロワイヤル修道院Abbaye de Port-Royal des Champs」、「champs」は、「野原」の意のようだから、「『ポール・ロワイヤル』の野、僧院」という感じか、の僧であり、前に述べたように、ここは、「イエズス会」の政敵、「ジャンセニストJansenist」の根拠地であったから、この二人も当然に、「ジャンセニスト」であったようである、 マルチニックのラフカディオ・ハーン、続編、「ウィンドワード」と「リーワード」、「貿易風」など  ・・・すなわちフランス語は、ヨーロッパ文明を代表するラテン語の後継者の役割を引き受けたのである。 今日のように、すべての言語にはそれぞれ対等の権利があるのだというような思想は、その当時であれば、全く異常であり、そもそも、生まれようがなかったであろう。 ・・・ 文明を担う力がある言語とされたのは、屈折語型のインド・ヨーロッパ語族であり、他の言語に対する優越性は、その言語がそなえる文法構造という、内的な特質によって説明されたのであって、決して情緒的、政治的な外的要因によってではない。 インド・ヨーロッパ比較言語学は、このような雰囲気の中で生まれ育ったものであり、そこに人種論的な偏見が加わっていることは、ルート・レーマーによって詳しくあとづけられ、また、オリエンタリズムの中核の一つをなすことは、サイードによっても指摘された。 一九世紀普遍文明思想の一つの典型としてのマルクス主義が、どうしてこのような制約から免かれることができようか。マルクス主義の創始者の中で、とりわけ、言語についてのみならず、当時の言語学(たとえばヘルマン・パウエルの)をよく勉強したエンゲルスは、そうした文明語・文明民族の指導性を強調する代表的な人物であった。 一八四八年革命の際に、中部、東ヨーロッパの諸民族の動きを見ながら、エンゲルスが『新ライン新聞』に発表した論評の中には、次のような文章が見られる。 固有の歴史を一度ももったことのない民族、最初の最も未開な文明段階を登りつめた瞬間に、もう異族の支配下に入ってしまったり、あるいは異族のくびきのもとではじめて、文明らしき段階にむりやり引きずり込まれたといったような諸民族は生存能力をもたないし、決して独立なんかできないであろう。 ・・・ エンゲルスはこう述べた後、さらに、「その存在そのものが」反革命的である「民族のごみくず」の実例として、「スコットランドでは一六四〇年から一七四五年にかけて、スチュアート朝を支えたゲール人であり、フランスでは一七九二年から一八〇〇年までブルボン朝を支えたブルトン人であり、スペインではドン・カルロスを支えたバスク人である。そして現在のオーストリアでは南スラヴ人である」と列挙する。 ・・・ 日本の左翼の中には、マルクス主義は民族解放の思想であり、民族解放戦線のための理論的基礎を提供するものだという信念がひろめられているが、マルクス、エンゲルスという、マルクス主義の始祖たちには、そのような配慮は全くなかった。少なくとも「民族自決権」を中心にして論じられた形跡はない。先のエンゲルスの発言からは出てくるはずのないものである。 「『スターリン言語学』精読」田中克彦(岩波現代文庫) 「屈折語」・・・19世紀の古典的な言語類型論の一つ、「形態的類型論」によれば、基本的に、言語は孤立語・膠着語・屈折語の3つの類型に分類される、

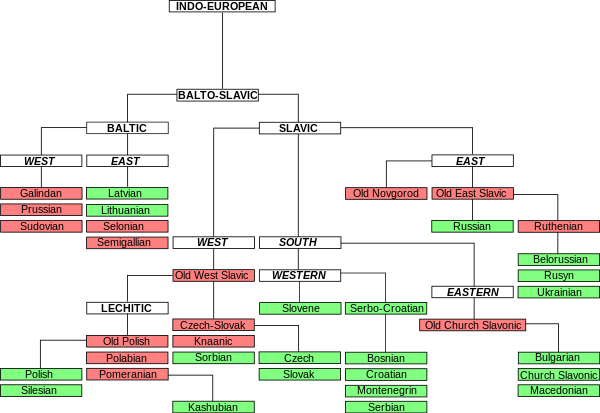

「南スラヴ人」・・・インド・ヨーロッパ語族バルト・スラヴ語派Baltic-Slavic languagesスラヴ語派Slavic languagesは、その下位分類として、「東スラヴ語群」、「南スラヴ語群」、「西スラヴ語群」を含む、さらに「南スラヴ語群」が、「南西スラヴ語群」、「南東スラヴ語群」に分けられ、前者に、スロベニア語Slovene、セルボ・クロアチア語Serbo-Croatian、後者に、ブルガリア語Bulgarian、マケドニア語Macedonianが含まれる、  ■:東スラヴ語群、■:南スラヴ語群、■:西スラヴ語群  「ゲール人Gaels」・・・インド―ヨーロッパ語族ケルト語派アイルランド語Irish、マン語Manx 、および、スコットランド・ゲール語Scottish Gaelicの話者 「ブルトン人Bretons」・・・インド―ヨーロッパ語族ケルト語派ブルトン語Bretonの話者、フランス、ブルターニュ地方に居住する 「バスク人」・・・スペイン、フランス国境地帯に居住する、バスク語話者、「バスク語euskara」は、分類上、どの「語族」にも所属しない孤立した言語、といわれる ■:Irish、■:Scottish Gaelic、■:Manx、■:Welsh、■:Cornish、■:Breton  ・・・ 第二インタナショナルの時代には、民族問題は通常、もっぱら「文明」民族にだけ関係のある諸問題の狭い範囲にかぎられていた。アイルランド人、チェコ人、ポーランド人、フィンランド人、セルビア人、アルメニア人、ユダヤ人、その他二、三のヨーロッパの 「『スターリン言語学』精読」田中克彦(岩波現代文庫) 「次の一文はわれわれ非ヨーロッパ人の心に強くしみ込み訴えかけてくる、味わうべきことばである」と、筆者はこの引用に先立って述べているが、もう、前後の文脈から見ればバレバレだろうが、この引用部分の語り手が、一体誰なのか?を、しばらく伏せておきたいと思う、現に、私は、「不覚」かもしれないが、読んで感動を禁じ得なかったし、この21世紀初頭の時代においてすら、なお、「お上品な」ヨーロッパ人の、「二重の基準」に繰り返し直面させられている、「数千万、数億の」、「グローバル・サウス」の人々の気持ちを代弁するものとして、「左翼」的ジャーゴンが多少邪魔かもしれないが、十分今日的意義があるステートメントだと思う、・・・、 wikipedia日本語版、「ロシアの自治州」によれば、ソ連では、「ナーツィヤ(民族)」、「ナロードノスチ(亜民族)」、「プレーミャ(種族)」と、規模、独立性によって、3つの階層区分が設けられ、それぞれに対応して、「自治ソビエト社会主義共和国、ASSR」、「自治州(AO/Autonomous oblasts)」、「自治管区」が存在していたようである、 ・・・ 革命直後の時代に、スターリンを含むロシアのマルクス主義者たちが、直面していただろう「民族問題」の様相を、その前史からとらえるべく、要約してみると、・・・、 1)ヨーロッパで、エンゲルスの言うところの「民族のごみくず」を最も多く抱えていたオーストリア・ハンガリー帝国の、社会民主主義者たち、その中で、まず、オットー・バウアーOtto Bauer(1881-1938)の「民族問題と社会民主主義Social Democracy and the Nationalities Question(1907)」 2)その、オットー・バウアーの「民族的性格Nationalcharakter」の強調に対して、反論を加えた、カール・カウツキーKarl Kautsky(1854-1938)、「民族性と国際性Nationalität und Internationalität(1908)」、・・・、ソヴィエトの言語・民族政策の原則は、すべてこの論文に始原しているにもかかわらず、その事実がほとんど触れられないのは、レーニンのあまりに著名な論文「プロレタリア革命と背教者カウツキー」という烙印のせいであろう、と、田中克彦は推測している、 1)と2)の決定的な違いは、 1)バウアーが「民族」を「文化共同体」と定義したのに対し、 2)カウツキーは「民族」を「言語共同体」とし、かつ「テリトリー」の所有によって特徴づけられる、とした 3)レーニンは、のちの罵倒にもかかわらず、このカウツキー論文から深く影響を受け、オーストリア社会民主党「ブリュン綱領第五条」にしたがって、「強制的国家語を定めてはならない」ことを、ソヴィエト言語政策の原則とした 4)スターリン「マルク主主義と民族問題Marxism and the National Question(1913)」の「民族」の定義、の四つの要素、 民族とは、言語(I)、地域(II)、経済生活(III)、および文化の共通性のうちにあらわれる心理状態(IV)、の共通性を基礎として生じたところの、歴史的に構成された、人々の堅固な共同体である (II)「地域」を要素として含めることで直ちに問題となるのは、例えば「ユダヤ人」であろう、のちに触れる「ブント派」との論争の原因は、ここにあったのかと推測される、 (IV)は、カウツキーが排除した、バウアーの「文化」を、事実上ふたたび取り込んでいることにはなるが、あくまでも、(II)「言語」の重要性を強調している、 「集会や演説会で母語を使うことがゆるされず、学校が彼らにたいしてとざされているとすれば、タタール人だってユダヤ人だって、労働者の精神的才能の完全な発展などということをまじめに論じることはできない」、と「母語」の役割を強調したところは、例えば、バウアーがイディシュを「腐ったドイツ語」呼ばわりしたのとは著しい対照をなす、 5)スターリン「東方勤労者共産主義大学/クートヴェ」創立四周年記念あいさつ/The Political Tasks of the University of the Peoples of the East(1925)」、これを再引用した「民族問題とレーニン主義/The National Question and Leninism(1929)」、におけるカウツキー批判、 彼は、民族発展の機構を理解していないし、民族の堅固さの巨大な力を理解していない。また彼は、社会主義が勝利するはるか以前に、はやくもブルジョワ民主主義制度のもとで、民族の融合が可能であると考えている。また彼は、チェコにおけるドイツ人の同化「活動」を卑屈にほめたたえて、チェコ人はほとんどドイツ人化されているとか、チェコ人は民族としては将来性をもたないと、軽々しく主張している。・・・ ... who does not understand the mechanics of the development of nations and has no inkling of the colossal power of stability possessed by nations, who believes that the merging of nations is possible long before the victory of socialism, already under the bourgeois-democratic order, and who, servilely praising the assimilating "work" of the Germans in Bohemia, light-mindedly asserts that the Czechs are almost Germanised, that, as a nation, the Czechs have no future. 「民族問題とレーニン主義/The National Question and Leninism(1929)」 ちなみに、カウツキーは、プラハで、チェコ人の両親のもとで生まれている、 この点に関して、田中克彦は次のように述べる、 ところがスターリンはこうした言語と民族の統合への道を否認したのみならず、逆に言語の数をいちじるしく増やしたのである。彼が立っていた舞台は、帝政ロシア時代でも「五〇をくだらない」少数民族、すなわち言語を数えたのみならず、ソビエト時代に入ってからは、たとえば一九二六年には、一九〇以上の民族単位と、約一五〇の言語すらが登録されている、そのような舞台だったのである。 「『スターリン言語学』精読」田中克彦(岩波現代文庫) 6)「民族自決」という用語の起源をたどっていくと、ドイツ語→ロシア語、という流れが浮かび上がってくるらしい、「フランス革命」を通じて、「フランス語」の「優越性」のもとに言語的にも「中央集権化」を成し遂げてしまったフランスでは取り上げる余地もなかったことがらが、「多民族国家」のオーストリア=ハンガリー帝国では、重大な問題であり得、ロシア帝国の領域では、それがさらに深化した形で存在したのだろうと想像される、・・・、 ところがロシアのマルクス主義者たちは、正統のマルクス主義からは決して現れるはずのない、この民族の自決権を、すでに一九〇三年には、党の方針として話題にしたが、一九一三年に、はやばやとその綱領第九条にかかげて明記してしまったのである。いわく「国内に居住するすべての民族にたいする自由な分離と独立国家の創設の権利」を保障すると。 これを読んだ、マルクス主義のもっとも正統で純真な弟子のローザ・ルクセンブルクが許しておくはずがなかった。 彼女は、「諸民族の自決権」は、「あらゆる国々で、あらゆる時代に宣伝されたブルジョア民族主義の合ことば、<自由と独立に対する諸民族の権利>の言いかえ」にすぎず、「今日の社会主義政党のいかなる綱領の中にも見出さない」どころか、「反動的な企てである」とさえきめつけた。・・・ 「『スターリン言語学』精読」田中克彦(岩波現代文庫) ローザ・ルクセンブルクRosa Luxemburg(1871-1919)、ポーランドのザモシチZamość、に生まれる、この町は、ワルシャワ南東200kmほど、ウクライナ国境を挟んで、ルヴィヴLvivと向かい合っている形、当時レムベルクLembergと呼ばれたルヴィヴが、オーストリア・ハンガリー帝国の北端に位置するから、この町は、その北側の、ロシア帝国領であった、両親とも、「同化ユダヤ人assimilated Jewish」で、家庭ではドイツ語、ポーランドが話されていたという、とりわけ父は、「一月蜂起January Uprising(1863-1864)」、「ポーランド・リトアニア共和国」再興をめざした反ロシア蜂起、に際して、ポーランドのナショナリストたちの支援活動に従事したといわれる、・・・、「ロシア革命論・第三章・国民性の問題/The Russian Revolution, Chapter3: The Nationalities Question」は、瞥見したところ、このレーニンの「民族自決権self-determination of peoples」批判に充てられているようである、・・・、「新左翼」系の文脈の中では極めて高く評価、というより、ほぼ「アイドル化」されていたこの革命家の著作、とりわけ誰もが絶賛する「手紙」を、なかなか読み切ることができないでいた、押し入れから探し出してこなければならないかもしれない、・・・、  「ローザ・ルクセンブルクの手紙―カールおよびルイーゼ・カウツキー宛」(岩波文庫) ・・・ 中途半端、竜頭蛇尾、だが、「字数オーバー」が迫っているので、今回はここまでにする、・・・、 ・・・ ―民族問題の分野での偏向に触れないことには、党内にあるいろいろな偏向との闘争の叙述は完全なものとはならないであろう。私が言うのは、第一に大ロシア人的排外主義であり、第二に地方的民族主義である。この二つの偏向は「左翼的」偏向または右翼的偏向ほどがんきょうなものではない。それは目立たない偏向だと言えるだろう。しかし、それは存在しないわけではない。たしかに、存在しているし、強化さえしているのである。そのことは、うたがう余地がない。だから、これらの偏向の特徴をばくろし、白日のもとにさらさなければならないのである。 現在の条件のもとでの大ロシア人的排外主義への傾向の本質は、どういう点にあるか。それは、言語・文化・生活様式の民族的区別をさけようとする傾向にある。 このタイプの偏向者は、社会主義の勝利のもとでは、諸民族をひとつに統合しなければならず、それらの民族語は単一の共通語とならなければならないのだから、民族的区別をなくし、以前に圧迫されていた諸民族の民族文化の発展を支持する政策を止めるべきだというのである。 この場合、彼らはレーニンを引き合いに出すが、その引用はあやまっているし、ときとしてはレーニンを全く曲解している。 レーニンは、社会主義のもとでは諸民族の利益はひとつの全体に統合すると言った。だから、国際主義のために、諸民族共和国と民族州をなくすべきではないか。また、レーニンは、民族的圧迫と民族的障壁は社会主義のもとでは絶滅されると言った。だから、ソヴィエト同盟の諸民族の民族的特殊性を考慮する政策はやめ、国際主義のために同化政策にうつるべきだ、などというのである。 民族問題におけるこの傾向、国際主義とレーニンの名まえを仮面にかぶったこの偏向が、大ロシア人的民族主義のもっとも危険な傾向であることは、うたがう余地がない。 第一に、レーニンは、全世界的規模での社会主義の勝利以前に、民族的区別は消えさり、民族語は一国家内のひとつの共通語に融合するにちがいないと言ったことはなかった。レーニンは、その正反対のことを言ったのだ。すなわち「もろもろの民族や諸国家のあいだの民族的および国家的区別は・・・・・・、全世界的な規模でプロレタリアートの独裁が実現されたあとでさえ、なお非常にながいあいだ存続するであろう」と。 彼のこの基本的な指示をわすれて、レーニンを引き合いに出すことは許されない。 かつてマルクス主義者で、いまは背教者で修正主義者のカウツキーは、レーニンがわれわれにおしえているのとは正反対のことを主張している。すなわち前世紀の中ごろ、オーストリア=ドイツ連合国家においてプロレタリア革命が勝利していたなら、一つの共通なドイツ語が作られ、チェコ人のドイツ化が生じていたであろう、なぜなら「ドイツ人がもたらしてきた現代文化の力だけでも、強制的にドイツ化することなどしなくても、遅れたチェコの小ブルジョワ、農民、およびプロレタリアをドイツ人にかえたにちがいないから、彼らのやせこけた民族性は、彼らになにひとつあたえることはできない」というのである。 私が一九二五年に東方人民大学での演説の中でたたかったのは、カウツキーのこのような見解に対してであった。終始一貫して国際主義者でありたいとねがうわれわれマルクス主義者にとって、ドイツの社会排外主義者のこの反マルクス主義的おしゃべりが、いくらかでも積極的な意義があろうか。 正しいのはカウツキーか、レーニンか。もしもカウツキーが正しいとすれば、チェコ人とドイツ人の関係よりももっと近い関係を大ロシア人に対して持っている白ロシア人とウクライナ人のような比較的遅れた民族が、ソヴェト同盟におけるプロレタリア革命の勝利の結果、ロシア化せずに独立民族として復興し発展したという事実は、なぜなのか。トルクメン、キルギース、ウズベック、タジックのような民族(グルジア、アルメニア、アゼルバイジャンなどについては言うまでもなく)が、その後進性にもかかわらず、ソヴェト同盟における社会主義の勝利によってロシア化されなかっただけでなく、独立の民族として復興し発展したのは、なぜなのか。わが偏向者諸君が、見せかけの国際主義のあとをおいかけて、カウツキー流の社会排外主義の手中におちいったことは明らかではないか。ソヴェト同盟内のひとつの共通語のために、彼らが以前に支配的であった言語、すなわち大ロシア語の特権を復活させようとしていることは、明らかではないか。それでは、どこに国際主義があるというのか。 第二に、レーニンは、民族的圧迫の廃止と、諸民族の利益がひとつの全体に融合することとは、民族的区別を廃止することとおなじだと言ったことはなかった。われわれは民族的圧迫を廃止した。われわれは民族的特権を廃止して、民族的同権をうちたてた。われわれはソヴェト同盟の諸民族のあいだの、古い意味での国家的境界を廃し、境界線と関税障壁を廃止した。われわれはソヴェト同盟の諸民族の経済的および政治的利益の統一をうちたてた。しかし、このことは、我々がそれによって民族的区別そのもの、民族的な言語・文化・生活様式等を、廃止したことを意味するだろうか。そうではない。しかし、もし民族的区別、言語・文化・生活様式等がのこっているなら、当面の歴史的時期に、民族共和国と民族州の廃止を要求することは、プロレタリアートの独裁の利益に反する反動的要求であることは、明らかではないか。いま民族共和国と民族州を廃止することが、ソヴェト同盟の諸民族の幾千万大衆から母語で教育をうける可能性をうばい、母語による学校、裁判、行政、社会団体、その他の団体と施設をもつ可能性をうばい、社会主義建設にともに参加する可能性をうばうことを意味するということを、わが偏向者たちは理解しているであろうか。わが偏向者たちが反動的な大ロシア人的排外主義の手中におちいり、プロレタリアートの独裁期における文化革命のスローガン(それは大ロシア人であろうとなかろうと、ソヴェト同盟のすべての民族に一様に適用される)を完全にわすれていることは明らかではないか。 第三に、レーニンは、プロレタリアートの独裁の条件のもとで民族文化を発展させるというスローガンが、反動的スローガンであると言ったことはなかった。それどころかレーニンは、ソヴェト同盟の諸民族が自分の民族文化を発展させるのをたすけることを、つねに支持した。ほかならぬレーニンの指導のもとに、第十回党大会では民族問題にかんする決議が起草され、採択されたのである。 レーニンが、プロレタリアートの独裁の条件のもとで民族文化を発展させるというスローガンを完全に支持していたことは、明らかではないか。 プロレタリアートの独裁の条件のもとでの民族文化というスローガンを否定することが、ソヴェト同盟内の大ロシア人でない諸民族の文化的高揚の必要を否定すること、それらの民族のための一般義務教育の必要を否定すること、これらの民族を反動的民族主義者に対する精神的隷属にゆだねることになることは、明らかではないか。レーニンは、ブルジョワジーの支配のもとでの民族文化というスローガンを、反動的だと考えた。 民族ブルジョワジーの支配下の民族文化とは、内容においてはブルジョワ的、形式においては民族的なもので、民族主義の害毒で大衆を毒し、ブルジョワジーの支配を強化することを目的とする文化である。 プロレタリアートの独裁の条件のもとで民族文化は、内容においては社会主義的、形式においては民族的なもので、社会主義と国際主義の精神で大衆を教育し、プロレタリアートの独裁を強化することを目的とする文化である。 ブルジョワ制度のもとでの民族文化というスローガンとたたかうさいに、レーニンが攻撃したのは民族文化のブルジョワ的内容であって、その民族的形式ではなかった。 レーニンが社会主義的文化をあれこれの民族的形式をもたない非民族的文化と考えていたと推測するのは、ばかげたことであろう。ブント派はかつて、レーニンがこのようなたわごとを言っていると言った。しかしレーニンの著作を見ればわかるように、レーニンはこのような中傷に対して激しく抗議し、このようなたわごととは決定的に一線を画していた。 大ロシア人的排外主義の方向に偏向をおかしている人たちは、ソヴェト同盟における社会主義建設の時期が民族文化の崩壊と解消の時期であると考える点で、ひどくあやまっている。事実は、その反対である。ソヴェト同盟におけるプロレタリアートの独裁と社会主義建設の時期は、内容においては社会主義的、形式においては民族的な民族文化の繁栄の時期である。というのは、ソヴェト制度のもとでのこれらの民族は社会主義的民族であり、彼らの民族文化は内容において社会主義的文化だからである。 彼らは明らかに、民族文化の発展が、母語による一般義務初等教育の実施および促進とともに新しい力で進展するということを理解していない。彼らは、民族文化が発展するという条件のもとではじめて、現在おくれている民族を社会主義建設事業にともに参加させることができるということを、理解していない。 彼らは、まさにこの点にソヴェト同盟の諸民族の民族文化の発展を援助し支持するというレーニンの政策の基礎があるということを、理解していない。 将来は民族文化がひとつの共通語をもった一つの共通な(形式においても内容においても)文化に融合することを支持するわれわれが、同時にプロレタリアートの独裁の時期に民族文化の繁栄を支持するのは、奇妙に見えるかもしれない。しかし、ここには奇妙なことはなにもない。諸民族文化を、全世界にわたって社会主義が勝利する時期に、ひとつの共通語をもったひとつの共通な文化に融合させる条件をつくりだすためには、これらの民族文化を発展させ展開させて、そのすべての潜在力を発揮させなければならない。一国におけるプロレタリアートの独裁の条件のもとで、形式においては民族的、内容においては社会主義的な文化を繁栄させること―それはプロレタリアートが全世界で勝利し、社会主義が日常的なものになったときに、諸民族文化をひとつの共通語をもったひとつの共通な社会主義的な(形式においても内容においても)文化に融合させるためである、―まさにこの点に民族文化の問題のレーニン主義的な提起の弁証法があるのである。 このような問題提起は「矛盾している」と言う人がいるかもしれない。しかし、これと同じような「矛盾した性格」は、われわれの国家問題の場合にもあるではないか。われわれは国家の死滅を主張する。しかも、われわれは同時に、今日まで存在してきたあらゆる国家権力のうちで、もっとも強力で最も強大な権力であるプロレタリアートの独裁の強化を主張している。国家権力死滅のための条件を準備することを目的とする国家権力のもっとも高度な発展―これがマルクス主義的定式である。これは「矛盾している」か。しかり、「矛盾している」。しかし、この矛盾は生きた矛盾であり、マルクスの弁証法を完全に反映しているのである。 また、たとえば分離を含む民族自決権に関するレーニン主義的な問題提起をとってみよう。レーニンは、ときとして民族自決のテーゼを、「結合のための分離」という簡単な定式であらわした。ひとつ考えていただきたい―結合のための分離、これは逆説にさえきこえる。ところが、この「矛盾した」定式が、民族問題の分野でもっとも難攻不落の城塞を占領する可能性をボルシェヴィキにあたえるマルクスの弁証法の生きた真理を反映しているのである。これとおなじことを民族文化に関する定式についても言わなければならない。すなわち全世界にわたって社会主義が勝利する時期に、諸民族文化が死滅し、それがひとつの共通な社会主義的文化(および一つの共通語)へ融合する条件を準備することを目的として、一国におけるプロレタリアートの独裁の時期に諸民族文化(および言語)が繁栄するのである。 われわれの過渡期の独自性と「矛盾した性格」を理解しなかったもの、歴史的過程のこの弁証法を理解しなかったものは、マルクス主義にとっては死んでしまったのである。わが偏向者たちの不幸は、彼らがマルクスの弁証法を理解せず、また理解したがらない点にある。 大ロシア人的排外主義については、以上のようである。この偏向が反映しているのは、以前に支配者であった大ロシア民族の死滅しつつある諸階級が、うしなわれた特権をとりもどそうと、つとめていることであるというのは、理解しにくいことではない。ここから民族問題の分野における党内の主要な危険としての、大ロシア人的排外主義の危険が生まれる。 地方的民族主義への偏向の危険は、どこにあるか。 地方的民族主義への偏向の本質は、孤立して自分の民族の殻にとじこもろうとする傾向、自民族内の階級的矛盾をおおいかくそうとする傾向、社会主義建設の共通の流れからはなれさることによって、大ロシア人的排外主義からみずからをまもろうとする傾向、ソヴェト同盟の諸民族の勤労大衆をちかづけ結びつけているものを見ずに、それらの民族をたがいにひきはなしかねないものだけを見ようとする傾向にある。 地方的民族主義への偏向は、以前に圧迫されていた民族の死滅しつつある諸階級が、プロレタリアート独裁の制度にたいしていだく不満を反映し、その民族的ブルジョワ国家に孤立して、そこに彼らの階級支配をうちたたてようとする傾向を反映している。 この傾向の危険性は、ブルジョワ民族主義をつちかい、ソヴェト同盟の諸民族の勤労者の統一をよわめ、干渉主義者の手さきにおどるという点にある。これが、地方的民族主義への偏向の本質である。 党の任務は、これらの偏向と断固として闘争し、ソヴェト同盟諸民族の勤労大衆の国際主義的教育に必要な条件を確保することにある。  「わたしのスターリン体験」高杉一郎(岩波現代文庫) ・・・ これは、「一九三〇年の六月二十六日から七月十三日まで、モスクワでソ連共産党の第十六回大会がひらかれたが、スターリンはそこで中央委員会を代表して長い長い政治報告を行った」、その末尾の部分を、ロシアのエスペランチストの一人が、エスペラント訳して、「民族文化と国際文化」と題した小冊子として出版した、それを高杉一郎は、早くも、一九三〇年に入手して、読んでいたらしい、そして「正直なところ感心した」と述懐している、・・・、それは、例えば、私も、同感であり、「解説」を書いている田中克彦も、「あのまぶしいようなスターリンの演説」、と称賛を惜しんでいない、・・・、高杉一郎(1908-2008)、「改造社」の編集委員になるのは、1933年から、その少し前だ、もちろん、シベリアで、1949年まで、四年間にわたる、「スターリンの牢獄」を体験することになるはるか以前、・・・、 ・・・ もしスターリンが第十六回大会でのこの公約をまもりつづけ、これを裏切らなかったならば、今日のソ連の民族問題は生じなかったにちがいない。 「わたしのスターリン体験」高杉一郎(岩波現代文庫) ・・・ スターリンは、グルジア人であった、・・・、初めて知ったのだが、グルジア語は、ロシア語やウクライナ語のようなスラブ系の言語とは全く系統の異なる言語であるらしい、この人物が、ロシア語があまり得意でなく、従ってその演説や論文がしばしば冗長である、との悪口は、とりわけ、「独裁者」としての権威が失墜した後に、声高に語られたようであるが、この人物にとっては、ロシア語は、真剣に学ばなければ身に着けられない「外国語」であったわけだし、自分が、エンゲルスの呼ぶところの「民族のごみくず」の一員であることを、熟知していたであろう、・・・、 「カルトヴェリ語族/南コーカサス語族Kartvelian languages/South Caucasian languages」、グルジアで話されているグルジア語Georgian、メグレル語Mingrelian、スヴァン語Svan、トルコで話されている、ラズ語Laz、の4つの言語から成る、これに対し、チェチェン語Chechenなどを含む、「ナフ・ダゲスタン語族/北東コーカサス語族Nakh-Daghestanian languages/Northeast Caucasian languages」、アブハズ語Abkhazなどを含む、「アブハズ・アディゲ語族/北西コーカサス語族Abkhazo-Adyghean/Northwest Caucasian languages」、とともに、「コーカサス諸語」とまとめて言及されることがあるが、相互の系統関係は実証されていないと言われる、 カルトヴェリ語族/南コーカサス語族 ナフ・ダゲスタン語族/北東コーカサス語族  アブハズ・アディゲ語族/北西コーカサス語族 ・・・ 「諸民族共和国」、「民族州」は、上で触れたように、それぞれ、「自治ソビエト社会主義共和国、ASSR/Autonomous Soviet Socialist Republics」、「自治州(AO/Autonomous oblasts)」を指していると思われる ロシア連邦、地方区分、共和国一覧 これは現在の、ロシア、のものだが、「Oblasts」が「民族州AO」、「Republics」が「諸民族共和国ASSR」に対応するのではないかと思われる ・・・ ロシア/ウクライナの関係で、前者を「大ロシア/大露西亜Velikaya Rossiya/Great Russia/Great Rus'」、後者を「小ロシア/小露西亜Malaya Rossiya/Little Russia/Little Rus'」と呼ぶ慣行があることは、前回、ゴーゴリの話のところで述べた、 現下の「戦争」に、かこつけて、そんなことをするのは不謹慎でもありうるのだが、ウクライナ―ロシアの二つの文化間を「往還」した、と言われる作家、ニコライ・ゴーゴリを読んでみる、そしてもう一人、ウクライナ生まれの「ユダヤ人」、レフ・トロツキー 現ベラルーシBelarus、を、「白ロシア/白露西亜」とかつて呼んでいたのは、「Belaya Rus'/White Rus'」の直訳に由来するようであるが、なぜ「白」なのかには、諸説あるようで、リトアニア大公国支配下のスラヴ人は、早い時期からキリスト教化し、これが、異教のバルト人の居住する「黒ロシアBlack Ruthenia」、に対立するものとして、「白ロシアWhite Ruthenia」と呼ばれるようになった、また、13世紀、ロシアの大半がのモンゴル支配下にあったとき、この異民族を、彼らは「タタール/韃靼」と呼んだのだが、その支配下に入らなかった西方エリアを「白」と呼んだ、あるいは、モンゴル人が、中国由来の「五行思想」を持込み、それに従って方角が色で表され、南部ウクライナが「赤ルーシ」、北部モスクワ周辺が「黒ルーシ」、西部ベラルーシが「白ルーシ」となった、など、・・・、ちなみに、「タタールTatar」なる名称は、古テュルク語で「他の人々」をあらわす言葉に由来すると言われ、例えば、「タルタル・ステーキ」、「タルタル・ソース」などの用例にもみられるように、ヨーロッパ人にとっては、東方から来襲した「異民族」の漠然たる総称で、今日的に見れば、その中には、モンゴル系、テュルク系、ツングース系など、さまざまな民族集団が含まれている、とのこと、・・・、これに対して、厳密な意味での「タタール人」は、上の記事のところでも触れたが、テュルク語族に属する民族集団で、その出身地に従い、「ヴォルガ・タタール/カザン・タタールVolga Tatars」、「クリミア・タタールCrimean Tatars」など、いくつかの支族に分けられる、・・・、  モンゴル語族Mongolic languages ツングース語族Tungusic languages ・・・ 「トルクメン語Turkmen language」、「アゼルバイジャン語Azerbaijani language」、は、「テュルク語族Turkic南西語群/オグズ語群Oghuz」、 「キルギス語Kyrgyz language」、「カザフ語Kazakh language」、は、「テュルク語族Turkic北西語群/キプチャク語群Kipchak」 「ウズベク語Uzbek language」、は、「テュルク語族Turkic南東語群/カルルク語群Karluk」、  テュルク語族 「タジク語Tajik language」、は、「インド―ヨーロッパ語族Indo-Europeanイラン語派Iranian」  インド―ヨーロッパ語族イラン語派 「アルメニア語Armenian language」、は、「インド―ヨーロッパ語族Indo-European」の中で独立した語派を形成している、  インド―ヨーロッパ語族アルメニア語 ・・・ 「ブント派」は、「リトアニア・ポーランド・ロシア・ユダヤ人労働者総同盟/General Jewish Labour Bund in Lithuania, Poland and Russia」を指すものと思われる、1897年、リトアニアのヴィルニウスにて創立、1921年には、共産党に合流して解消、当時のロシア帝国は、リトアニア、ラトヴィア、ベラルス、ウクライナ、およびポーランドのほとんどの部分を領有していたから、当時の、世界の、ユダヤ人人口の大半を含んでいたことになる、そのユダヤ人労働者階級に依拠して、ロシアの社会民主主義潮流と連携しつつ、ユダヤ人の法的平等、社会主義をめざす運動であり、その社会主義的、国際主義的傾向から、ユダヤ人ブルジョワジーの、民族主義的傾向、「シオニズム」には反対の立場をとった、といわれる、・・・、のちに、田中克彦を導きとして検討する予定だが、オーストリア社会民主党のオットー・バウアー等の影響を受けて、採択された民族政策が、レーニン、スターリンとの論争を呼び起こすことになったらしい、第一次世界大戦前は、「メンシェビキ」寄りの路線を採択、しかし戦中は、ヨーロッパのほとんどの社会主義政党が、翼賛化する中で、「ボルシェビキ」とともに戦争反対の立場をとった、・・・、1917年ロシア革命後、ポーランドの組織が分離、在ソ連組織は、共産党に合流するか、あるいは、弾圧を受けて壊滅した、といわれる、・・・、一方のポーランドの組織は、社会党左派と連携し勢力を伸ばしたが、ナチによるホロコーストにより壊滅的打撃を受け、かつ、戦後は、ポーランドの共産党政権による弾圧で、1948年には、消滅した、とのこと。 ボリス・アクーニンBoris Akunin(1956-)、グルジア、ゼスタポニZestaponiに、グルジア人の父、ユダヤ人の母のもとに生まれる、モスクワ国立大学アジア・アフリカ諸国研究所歴史哲学科勤務、彼が翻訳を手掛けた日本の作家には、三島由紀夫、井上靖、島田雅彦、安倍公房、大岡昇平、多和田葉子、らが含まれている、2014年のプーチンによるクリミア占領を機に、ロシアを離れ、ロンドンなどに滞在、wikipedia日本語版には、その筆名の由来として、日本語「悪人」と、19世紀ロシアのアナキスト、ミハイル・バクーニンMikhail Bakunin(1814-1876)をかけた、とあるが、同英語版にも、この記事でも、バクーニンには触れられていない、・・・、「エラスト・ファンドリンもの」の探偵小説は、岩波書店から、いくつか翻訳が出ているようなので、廉価なものを購入して、読んでみる予定、・・・、  「堕天使(アザゼル)殺人事件 (ファンドーリンの捜査ファイル)」ボリス・アクーニン(岩波書店) ・・・ 私見だが「ロシアの民族問題」、は、その起源を、「ロシア革命」まで遡りうる、いや、もっと正確に言えば、マルクス主義者を含む「ヨーロッパ人」の、「民族問題」への伝統的な無理解を、歴史上初めて突破しうる可能性を秘めていたのが、ほかならぬ「多民族国家」を舞台とした「ロシア革命」であったかもしれないのに、どこで、「ボタンの掛け違え」が起こってしまったのか?1920年代前後のどこかの時点で、スターリンその人をも含む、大規模な「変節」が生じているらしい、・・・、私は、「反スターリン主義」、を「常識」とする陣営に所属しているのを自明のこととしていたが、果たして、「私たち」は、いったい、「スターリン」を「批判」したことが、ならば、その前提として「理解」したことが、一度でもあったのだろうか、とのいまさらながらの「反省」から、時間が足りるかどうかわからないけれど、それからもはや一世紀を経ても、いまだに「世界」は、同じ問題を抱えているらしい以上、この難問に拘泥する意味は、十分にあろうかと、少しずつ、とりかかってみることにした、・・・、 現下の「戦争」に、かこつけて、そんなことをするのは不謹慎でもありうるのだが、ウクライナ―ロシアの二つの文化間を「往還」した、と言われる作家、ニコライ・ゴーゴリを読んでみる、そしてもう一人、ウクライナ生まれの「ユダヤ人」、レフ・トロツキー   第一次チェチェン戦争/First Chechen War, December 1994–August 1996、ソ連時代の「チェチェン―イングッシュ・ソヴィエト社会主義自自共和国/Checheno-Ingush ASSR」の大部分を領土とする、事実上の独立国、「イチケリア・チェチェン共和国/Chechen Republic of Ichkeria」から、1991年11月、イングシュティアIngushetiaが住民投票により、分離、ロシア連邦共和国への併合を決定、これに端を発する第一次チェチェン戦争は、ロシアの支援を受けた「分離派」の勝利に終わる 第二次チェチェン戦争/Second Chechen War, 1999–2009、1999年8月、チェチェンヤのイスラム派が、ロシア連邦のダゲスタンDagestanに、浸透、独立国家を宣言して「聖戦」を呼びかけた、ロシア軍と、親ロシア派チェチェン民兵部隊とがチェチェン分離派と交戦、グロズニーを占領、2000年5月に、ロシアは、チェチェンの直接支配を確立するが、その後も、長らく、紛争状態が続く  「雪」のような、それとも、「マ●クシェイク」のような、・・・。    ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  キセキレイ(セキレイ科)    チュウシャクシギ(シギ科)   ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  チュウシャクシギ(シギ科)  コサギ(サギ科)  チュウシャクシギ(シギ科)  カワセミ(カワセミ科)  コサギ(サギ科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  旧暦二月六日の月、南中二時間前  旧暦二月六日の月、南中  旧暦二月六日の月、南中一時間後  旧暦二月六日の月、南中二時間後  旧暦二月七日の月、南中  旧暦二月七日の月、南中三時間後

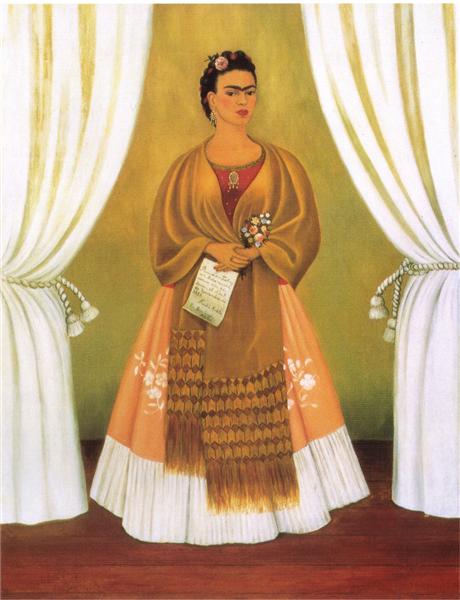

「窓際」を好む人たち、「窓際」が好ましい、季節。 彼女は帰ってこないわ そんなこと知ってるさ でも俺が死ねば彼女も心を痛めるはずだ、一生、後悔するだろ? いいえ、心の傷は、意外に早く癒えるものよ 経験あんのか? そうよ すぐに忘れるわ ・・・ 「猟奇的な彼女My Sassy Girl(2001)」クァク・ジェヨンKwak Jae-yong このやりとりが秀逸なのは、ここで答えている人、女の人ですが、が、「経験」があり、自分自身は、「すぐに忘れる」こともできず、「心の傷」が「意外に早く癒えるもの」だとも、全然思っていないはずだからですね、・・・、でも、フロイトを引き合いに出すまでもなく、「言い間違い」は、「無意識」を暴露します、「出鱈目を言え!」という、反語的な命令文がありますが、まことに、人間は、そうそう、「出鱈目」を言えるものではない、ここでも、思わず、自分の意思に反して、「すぐに忘れ」てしまっている自分、「意外に早く癒え」てしまっている自分を、発見して、驚いているのかもしれない、・・・、「トラウマ」経験を「忘れる」のは、生きていくために必要な「身体反応」ですね、「決して忘れない」と宣言しなければならない、と急き立てられているのは、こんなにも早く「忘れて」しまっている自分に対する「罪悪感」かもしれません、そうやって、必要な「身体反応」に「抑圧」をかけ、抵抗するから、もちろん、「病気」に、な・る・、のです。「ne m'oubliez pas」、で合ってんのかな、「私を忘れないで!」というのも、だから、これまた、反語的な命令文なのだな、あなたがきっと私を忘れてしまうのは、もう明らかなんだから、それにもかかわらず禁止の命令を下すなんて、目的は「脅迫」以外にはあり得ませんね、忘れたら恨むよ、化けて出るよ、といってるのと変わらない、一方、「私のことなんか、さっさと忘れて!」という命令文も、「出鱈目を言え!」と同じくらい、倒錯していますね、こんな風に、相手の退路を塞ぎ、身動きが取れなくなってしまう状態に置くことを、ほとんど唯一の目的として、「会話」というものがなされているのではないか、と疑われるほどです、・・・、私もまた、「意外に早く」忘れてしまっている自分を発見して、驚いているわけです、もちろん、「人」のことじゃありません(笑)、猫たちのことです。 オデッサの監獄に移送されてから最初の数か月間、外からの本の差し入れは一冊もなく、監獄の蔵書で満足せざるをえなかった。蔵書は主に、何年分もの保守的な歴史雑誌や宗教関係の雑誌だった。私は飽くことなき貪欲さでそれらを研究した。そしてそれを通じて、新旧のあらゆる宗派やあらゆる異端のこと、ロシア正教の礼拝がいかに優れているかといった話、カトリック教やプロテスタンティズムやトルストイ主義やダーヴィニズムを論駁する最良の論拠なるものを知ることができた。・・・ 田舎からやってきた姉が、私の頼みで、四種類の外国語の福音書を持ってきてくれた。私は学校で習ったドイツ語とフランス語に基づいて、一節ずつ英語およびイタリア語の福音書を読んだ。こうして、数か月後には、語学の勉強はかなり進捗した。もっとも、言っておかなければならないが、私の語学力はごく月並みなものである。私はヨーロッパのさまざまな国で長いあいだ暮らしたが、今なお、完全にマスターした外国語は一つもない。 ・・・ 世界で起きている諸事件の反響は、断片的な形でわれわれのところにも届いていた。南アフリカ戦争はあまりわれわれの関心を呼ばなかった。われわれはまだ、ことばの完全な意味で田舎者だった。イギリス人とボーア人との争いを、主として小資本に対する大資本の勝利の不可避性という見地から説明しがちであった。ちょうどそのころクライマックスを迎えつつあったドレフュス事件は、しばしば、そのドラマチックな成り行きゆえにわれわれの関心を奪った。・・・ ・・・ 私は、フリーメーソンに関する神学雑誌の論文に興味をそそられた。この奇妙な潮流はどこから生じたのか?私は自問した。マルクス主義はこれをどのように説明するのだろうか?私はかなり長いあいだ史的唯物論に抵抗し、歴史的諸要因の多様性という理論に固執していた。・・・ ・・・ あるとき、老ヘーゲリアンにしてマルクス主義者であるイタリア人アントニオ・ラブリオーラの二つの有名な論文のフランス語訳が監房に届けられた。私はこの二つの論文を独房の中で有頂天になって読んだ。ラテン系の著述家にはめずらしく、ラブリオーラは弁証法的唯物論をわがものとしていた―ただし、彼がまったく疎かった政治の分野においてではなく、歴史哲学の分野において。・・・ ・・・ 私がフリーメーソンの問題に関心を持ったのは、ちょうどそのころのことである。数ヵ月もの間、私は熱心にフリーメーソンの歴史に関する著作を読んだ。それらの本は親類や友人たちが私のために都会から持ってきてくれたものだった。いったいなぜ、何のために、商人や芸術家や銀行家や官僚や弁護士といった人々が、十七世紀の第一・四半期以降、石工(メーソン)と自称し、中世のギルドの儀式を復活させるようになったのだろうか?この奇妙な仮面はいったい何に由来するのか?事態の構図が次第に私の中で明らかになっていった。古いギルドは、生産上の組織であっただけでなく、成員の道徳と日常生活を律する組織でもあった。それは都市住民の生活をあらゆる面から包括するものであり、とりわけ、建築に携わる半ば職人で半ば芸術家のギルドの場合はそうであった。そのようなギルド経済の分解は、ようやく中世を抜け出したばかりの社会の道徳的危機を意味した。新しい道徳が形成されるスピードは、古い道徳が崩壊するよりもはるかに遅かった。そこから生じたのが、人類の歴史においてはそれほど珍しくもないことだが、古い道徳的規律の形式を保持しようとする試みである。だが、その時にはすでに、その規律の社会的基礎―この場合は生産的ギルド―は、歴史の過程によって掘り崩されていたのである。こうして、実践的なフリーメーソンは思弁的なフリーメーソンへと変貌した。しかし、こうした場合には常々見られることだが、人々が自分自身のために保持しようと努めた道徳上・日常生活上の古い諸形態は、実生活の圧力のもと、まったく新しい内容を受け入れることになった。もっとも、フリーメーソンのある種の系列においては、スコットランドの組織に見られるように、あからさまな封建的反動の要素が強力であった。 十八世紀になると、フリーメーソンの諸形態は、一連の国々において、革命の先駆けの役割を果たした戦闘的啓蒙主義であるイルミナティの内容を帯び、さらにその左翼にあっては、カルボナリ党に発展するにいたった。フランスのルイ一六世はフリーメーソンのメンバーであったし、同じくギロチンを考案したギヨタン博士もフリーメーソンであった。南ドイツではフリーメーソンははっきりと革命的性格を帯びていたが、ロシアのエカテリーナ二世の宮廷では、それは、貴族的・官僚的ヒエラルキーを覆う仮面となった。・・・ 「わが生涯」トロツキー(岩波文庫) トロツキーの最初の逮捕は、1898年1月、「南部ロシア労働者同盟事件」、によるもので、判決まで二年、ニコラーエフNikolayev/Mykolaiv、ㇸルソンKherson、そして、オデッサOdesaの監獄に収監されていた、地図参照、判決は、東シベリアへの四年間の流刑、・・・、 「第一次ボーア戦争First Anglo-Boer War(1880-1881)」、1877年、イギリスによる南アフリカ共和国併合に対する、入植者ボーア人、すなわちオランダ系プロテスタント、の反乱、 「第二次ボーア戦争/南アフリカ戦争Second Anglo-Boer War/South African War(1899-1902)」、ボーア人の二つの独立国「オレンジ自由国Orange Free State」、「南アフリカ共和国South African Republic」、後者をイギリスは「トランスヴァールTransvaal」と呼んだ、と、イギリス帝国との戦争、戦闘の結果、これらは、イギリス帝国に吸収されることとなる、 ということであるから、ここで触れられている「南アフリカ戦争」は、「第二次ボーア戦争」、であろう、 独房の中で数学の勉強をするような、人だった、だから、こんな記述が、「正確」であったとしても、当然のことなんだ・・・大佛次郎「ドレフュス事件」を読む をもう一度参照して、「ドレフュス事件」の経過をたどってみると、 1894年10月13日、陸軍省への出頭命令、そのまま拘引 1894年12月19日、軍法会議開始 1894年12月31日、弁護側上告棄却 1895年1月5日、「黜罰」、その後、ラ・サンテ監獄、ラ・ロシエル監獄を経て、 1895年2月21日、フランス領ギアナ、サリュ列島へ向け出航 ・・・ 1898年1月10日、エステラジーに対する裁判 1898年1月12日、エミール・ゾラ、「私は弾劾する」の原稿を携えて、オーロール新聞社を訪れる 1899年6月5日、フランス大審院が、ドレフュスに対する判決を破棄したとの通達を、「悪魔島」のドレフュス、受け取る、同6月18日、カボ・ヴェルデ経由で、ブルターニュ、ル・ブーリガン港に帰国 ・・・ トロツキーが「ドラマチック」と表現しているのは、おそらく、社会党のジャン・ジョーレスが、国会でドレフュス弁護を論じて乱闘が起こり、ゾラが名誉棄損罪で国外逃亡を余儀なくされた、といった事態を指しているのだろうと思われたが、「第二次ボーア戦争」と並列されているところから見ると、すでに1899年のことになるから、ドレフュスの帰国などの場面、ということかもしれない、上の記事でも述べたが、フロイトは、「夢判断」の中で、自らの夢に登場したイメージとして、「悪魔島のドレフュス」に触れている、もちろん、トロツキー、フロイト、ともに自ら「ユダヤ人」であるからこそ、より強い関心を引いた、どちらも本人はそんな風には語らないものの、と、想像することはできる。 wikipedia英語版「アントニオ・ラブリオーラAntonio Labriola(1843-1904)」は、短い記事であるが、アントニオ・グラムシAntonio Gramsci(1891-1937)、のほか、ボルシェヴィキBolshevikや、「左翼反対派Left Oppositionist」のトロツキーらに影響を与えた、と書かれている、・・・、その「注」の部分から、この、トロツキー「わが生涯」の英語版が「PDF」でネット上に存在していることが発覚した、・・・、 My Life/Leon Trotsky(1930) で、「Marxists Internet Archive(MIA)」の膨大な叢書のひとつのようである、・・・、 「四種類の外国語の福音書」で思い出したのは、石堂清倫(1904-2001)、「わが異端の昭和史」に書かれていたと思うが、1928年「三・一五事件」関係で逮捕、獄中に、ロシア語の入門書と、同じくロシア語の「新約・旧約聖書」を差し入れてもらい、それを読破することで、独学した、というくだり、後年、満州で、進駐してきたソヴィエト軍の通訳を引き受ける際、「聖書を読んだだ・け・だったから不安だった」などと豪語なのか謙遜なのかよくわからないところも、これは、高杉一郎「私のスターリン体験」に活写されているが、メキシコ、「青の家」で行われた、ジョン・デューイJohn Dewey(1859-1952)主催の「トロツキー審問委員会」で、例えば「渇き」にあたる英単語を思い出せず、フランス語で言い換えたりしているものの、連日数時間にわたる「長広舌」を、英語で行っているにもかかわらず、「私の語学力はごく月並みなものである」などと言っているところも、似ている、・・・、 「イルミナティ/バヴァリア啓明結社Illuminati」、18世紀末の1776年、南ドイツ、ミュンヘンで、イエズス会士アダム・ヴァイスハウプトAdam Weishauptにより創立された、・・・、フランス唯物論、ルソー、ディドロらの影響を受けて、キリスト教に代わる「理性宗教」普及を図ったが、「イエズス会」、「ローマ・カトリック教会」、「薔薇十字団」のドイツにおける一派である「黄金薔薇十字団Orden des Gold- und Rosenkreutz」からの攻撃を受け、バイエルン政府の弾圧によって壊滅、・・・、以降長らく、フランス革命の「原因」を求める「陰謀史観」の主題となった、・・・、 前回、「現下の「戦争」に、かこつけて、そんなことをするのは不謹慎でもありうるのだが、ウクライナ―ロシアの二つの文化間を「往還」した、と言われる作家、ニコライ・ゴーゴリを読んでみる、そしてもう一人、ウクライナ生まれの「ユダヤ人」、レフ・トロツキー」、で、未解決だった、おそらくプロテスタント系の宗派の名まえ、「シュトゥンダ派」、英語版を参照したら、さっそく判明した、・・・、 彼らの中には、バプティストとか、シュトゥンダ派とか、福音派などと名乗る者がいた。しかしこれは、彼らが特定の宗派に凝り固まっていたことを意味するものではなく、単にロシア正教から分離したということであり、バプティズムは彼らにとって革命の道に向けた短い一段階になっていた。・・・ 「わが生涯」トロツキー(岩波文庫) They called themselves Baptists, or Stundists, or Evangelical Christians, but theirs was not a dogmatic sectarianism. The workers were simply breaking away from orthodoxy, and baptism became a temporary phase for them in their progress toward revolution. ... My Life/Leon Trotsky 「シュトゥンダ派Shtundists」、19世紀後半、ロシア帝国南西部で、ウクライナ人農民層の間に広がった、「福音主義evangelical」運動、ドイツの「バプティスト」、「敬虔主義Pietism」、「メノー派Mennonites(アナバプティスト/再洗礼派の一派)」の影響を受けていると言われる、・・・、 ・・・ ちょっと話題がそれるが、ついでだから書いておくと、トロツキーのメキシコ亡命に関する疑問、確かノルウェイ政府が、労働党から右翼に変わったために、トロツキーの処遇が問題化した際、メキシコ大統領、カルデナスLázaro Cárdenas(1895-1970)が、自ら援助を申し出た、という事情だったはずだ、この大統領は、もちろん与党「制度的革命党Partido Revolucionario Institucional(PRI)」のメンバーたる、「メキシコ革命」を経験した軍人で、共産主義者では当然、ない、トロツキーを、「青の家La Casa Azul」に、実際に匿ったのは、ディエゴ・リベラDiego Rivera(1886-1957)、フリーダ・カーロFrida Kahlo(1907-1954)夫妻で、二人とも、共産党員だったはずだが、スターリン派の指導部との関係が、どうだったのかが、ヨーロッパ各国の共産党の場合とは、だいぶ様子が違っていたらしく思われる点、・・・、wikipedia英語版によって、フリーダ・カーロの足跡を追ってみると、 1927年、「メキシコ共産党」入党、 1929年、ディエゴ・リベラと結婚、彼は、「第三インター」内部の「左翼反対派」支援のかどで、「メキシコ共産党」を除名、 1936年、「第四インターナショナル」に入党、スペイン内戦の共和派支援の連帯委員会の創立メンバーとなる、ディエゴ・リベラとともに、カルデナス大統領に対して、トロツキー亡命を請願、 メキシコの、「青の家」には、シュール・レアリストのアンドレ・ブルトンAndré Breton(1896-1966)が頻繁に訪問していて、カーロを高く評価、パリやニューヨークでの展覧会を支援したりしている、1938年に、フランス政府の文化使節としてメキシコ訪問した際には、カーロとリベラの紹介でトロツキーに会見、「独立せる革命的芸術のための宣言/Manifesto for an Independent Revolutionary Art」を、ディエゴ・リベラとアンドレ・ブルトンの署名のもとであるが、トロツキーも起草に加わっている、と言われている、を発表している、・・・、この「宣言」の賛同者の中には、ヴィクトル・セルジュVictor Serge(1890-1947)、ジョージ・オーウェルGeorge Orwell(1903-1950)の名も見える、・・・、さらに話がそれるが、 マルチニックを脱出してフランスに向かうフランツ・ファノン、フランスを脱出してマルチニックに向かう、レヴィ=ストロースとアンドレ・ブルトン レヴィ=ストロースとヴィクトル・セルジュを乗せた船 で見たように、レヴィ=ストロースClaude Lévi-Strauss(1908-2009)、が、1941年、ヴィッシー政府のユダヤ人迫害を逃れて、マルチニック、プエルト・リコ経由でアメリカ合衆国へ向かうべくマルセイユから乗った船には、アンドレ・ブルトン、そして、ヴィクトル・セルジュがいた、ということが、「悲しき熱帯」の冒頭近くに書かれているのだ、・・・、 ・・・  Self-portrait Dedicated to Leon Trotsky(1937)/Frida Kahlo(1907-1954) 「レオン・トロツキーに捧げる自画像」フリーダ・カーロ ・・・ 「フリーメーソン」に関する記述を長々と引用したのは、その分析が、とても分かりやすいものに思えたのみならず、そもそも、「自伝」というこの書物の性格にふさわしくないほど、記述自体が長いからだが、どうやら、これは、トロツキーが、その後の流刑時代も研究を続けることになる、彼にとっての「史的唯物論」の「練習問題」、として重要な意味を持っていたからであるらしい、・・・ ・・・ 私たちはレナ河を下った。河の流れは、囚人と護送兵を乗せた艀をゆっくりと運んでいった。・・・確かウスチ・クートの村まで約三週間の船旅だったと記憶している。・・・ ・・・流刑地間の移動は、イルクーツクの知事によって比較的簡単に許可された。私とアレクサンドラ・リヴォーヴナは、二五〇ヴェルスタほど東に行ったイリム河のほとりに居を移した。そこに仲間がいたからである。 その地で私は短期間、百万長者の商人のところで事務員として働いた。彼の所有する毛皮倉庫や雑貨店や居酒屋は、ベルギーとオランダを合わせたぐらいの広い地域に散在していた。彼は大商業家であり封建領主でもあった。自分の支配下にある数千のツングース人を「俺のかわいいツングースたち」と呼んでいた。自分の姓を書くことができなかったので、代わりに十字の印を書いて署名した。年中けちけち暮らしをしていたが、ニジニ・ノヴゴロドの定期市では数万ルーブルも遊興費に使った。私は彼のところで一ヵ月半ほど働いた。ある日、私は緑青染料の量を一フントと書くところを一プード(四〇フント)と書き、この法外な勘定書を遠方の小売店に送ってしまった。私は信用をなくし、仕事を失うはめになった。 私たちはふたたびウスチ・クートに戻った。・・・しかし、ウスチ・クートに長くとどまってはいなかった。数か月後、県知事の許可を得て、やや南に位置するヴェルホレンスクに居を移した。そこにも仲間たちがいたからである。 「わが生涯」トロツキー(岩波文庫) We were going down the river Lena, a few barges of convicts with a convoy of soldiers, drifting slowly along with the current. ... As well as I can remember, it took about three weeks before we came to the village of Ust-Kut. ... ... It was comparatively easy to get a transfer from one place to another from the governor of Irkutsk. Alexandra Lvovna and I moved to a place 250 versts east on the river Ilim, where we had friends. I found a job there, for a while, as clerk to a millionaire merchant. His fur depots, stores and saloons were scattered over a territory as big as Belgium and Holland put together. He was a powerful merchant-lord. He referred to the thousands of Tunguses under him as “my little Tunguses.” He couldn’t even write his name; he had to mark it with a cross. He lived in niggardly fashion the whole year round, and then would squander tens of thousands of roubles at the annual fair at Nijni-Novgorod. I worked under him for a month and a half. Then one day I entered on a bill a pound of red-lead as “one pood” (forty pounds), and sent this huge bill to a distant store. This completely ruined my reputation with my employer, and I was discharged. So we went back to Ust-Kut. ... We didn’t stay long at Ust-Kut. After a few months, the governor gave us permission to move a little farther south, to a place called Verkholensk, where we had friends. My Life/Leon Trotsky  この地図を作ったのは、ハワード・ジンHoward Zinn(1922-2010)、の母親が、イルクーツク生まれのユダヤ人だった、とあったからだ。 「ニュー・デール」リベラリズムへの反発から、「マッカーシズム」と経て、トランプの台頭へ、・・・、アメリカ合衆国「右翼」の歴史をたどる記事、合わせて「共和党=右」、「民主党=左」という歴史的「ねじれ」の起源を考察する  レナ河流域図 「露里/ベルスタ/верста/versta」、1ベルスタは、1066.8m 地図の縮尺が、「大きすぎる」と言うべきなのか「小さすぎる」というべきなのか、どれも大河川なのに、青色の線として見えないのだが、イリム河Ilim、レナ河Lena、キレンガ河Kirenga、は、この順に西から東に、平行に、そして南から北へ向けて流下しているのである、すると、ウスチ・クートUst-Kutから、「二五〇ヴェルスタほど東に」行ったなら、「イリム河」ではなく「それはキレンガ河のほとり」ではないだろうか、あるいはトロツキーの記憶違いでは、と僭越ではあるが指摘しておこう、 「フントfunt/プードpood」、ロシア、ベラルーシ、ウクライナでかつて用いられていた、重量単位、・・・、つまり、「事務員clerk」トロツキーは、400グラム分くらいの値段で、16キロばかりの商品を納入する伝票を書いてしまったんだね、そりゃ、クビにもなるわな、・・・、私事を語るが(笑)、大学生になって初めてのアルバイト、「京料理」の老舗の「ホール係」と言うのか、つまり、「ウェイター」、その出勤初日、団体観光客向けの2千円の定食のテーブルに、2万円の「懐石料理」のコースを運んでしまい、ありがたいことに、クビにはされなかったが、さっそく翌日から、「洗い場」に回されることになった、のを、当然にも、思い出す、リチャード・ライトは、幼少期、読み書きが得意だったのに、先生にあてられて黒板の前に出ると、緊張して、綴りは忘れる、声も出ない、ということがしばしばあったことを記しているが、私も、それに似た極度の「あがり症」だったのかもしれない、と遅きに失しているが、と思い当たる、中学一年生の夏休み、はじめてのアルバイトで新聞配達をした、自転車の荷台に積みあげると肩のあたりまでの高さになる、あれは、何部くらいあったのかなあ、朝二時間かけてそれを配達するのに、毎日毎日、どこかの配達を忘れ、毎日毎日、違う家から苦情の電話がかかり、そのたび雇い主がバイクで駆けつけねばならなかったから、ほとんど仕事をしたことになっていなかった、「あの子、ちょっと、頭弱いんとちゃうかな?」と、店の人たちが囁き合っているのを、耳にした記憶がある、・・・、少々「お勉強」が出来たために、自分には、何か、結構重篤な「欠陥」があるのかも知れない、と思い当たるのに、ずいぶん時間がかかってしまったわけだ、ま、もう、それも、まもなく、終るけど(笑)、・・・、話がそれた、・・・、  その雇い主が、「定期市」のたびに豪遊する、と言っているようだが、イルクーツクから、ニジニ・ノヴゴロド、4000kmほど離れているじゃないか?何かの間違いだろうか?それとも、そのくらいの移動が、普通だった、というのだろうか?、・・・、トロツキーは、オデッサの監獄に収監中に、「流刑」の判決を受け、しかし、移送までずいぶん時間がかかり、長らくモスクワの「中継監獄」にもいたらしい、「約三週間の船旅」の起点が、どこなのかよくわからない、レナ河は、北極海にそそぐ川だからね、英語版の方には、「船旅」とは書かれていないし、もし、それが、モスクワからの全行程を意味するんだとしたら、と思い、また、距離計算をしてみた、・・・、モスクワから、イルクーツクまで、5000kmほど、という結果になった、三週間、切りのいいところで20日として、一日あたり、250㎞、・・・、参考までに、wikipediaで「東海道線」を引くと、1889年に新橋-神戸間600.2キロが開通、所要時間は、20時間強、とのこと、平均時速30キロ弱、19世紀末、20世紀初頭、というほぼ同時期だが、トロツキーの「流刑」の旅の場合、鉄道のないところを、それこそ船や馬車でつないだのであろうから、まずまず、妥当な推計ではなかろうかと判断している、・・・、  ・・・ ・・・私はシベリア鉄道で西に向かった。・・・ サマラの「イスクラ」ビューローの以来で、私は、すでに「イスクラ」派の組織に入っている革命家や、あるいは、これから獲得しなければならない革命家たちと会うために、ハリコフ、ポルタワ、キエフを訪れた。・・・ ・・・ こうして私は無事、国境地帯までたどりついた。 ・・・ 翌朝、例の学生は部屋の主人に乱暴な説明をして話をつけたあと、ブローディの町の密輸業者にわたしを引き渡した。 ・・・ 一五分ほどして、われわれは向う岸のユダヤ人農家に到着し、衣服を乾かした。そこはすでにブローディのオーストリア側であった。ユダヤ人たちは私に、「あの案内人は報酬を多くせしめるために、わざと川の深いところを渡ったんだ」と断言した。ウクライナ人はウクライナ人で、別れ際に、「ユダヤ人のやつらは三倍もふっかけてくるから用心しな」と真面目に私に警告した。 「わが生涯」トロツキー(岩波文庫) ... I was following the Siberian line toward the West. ... At the request of the Samara organization, I visited Kharkoff, Poltava and Kiev, to meet a number of revolutionaries who had already joined the Iskra or who had still to be won over. ... ... I reached the frontier zone without any trouble. ... Next morning, the student at the gymnasium, after a stormy time of explaining everything to my host, handed me over to the smugglers of the village of Brody. ... About a quarter of an hour later we were drying ourselves out in a Jewish hut in the Austrian section of Brody. The people there informed me that the guide had purposely led me into deep water to get more money from me. For his part, the Ukrainian, as he was taking his leave, warned me in a friendly way against the Jews, who always like to make one pay three times more than one owes them. My Life/Leon Trotsky  ヨーロッパ・ロシア地図・ウクライナ周辺地図 ヴェルホレンスクから、シンパサイザーの農民の手助けを得て「脱走」する、サマラSamaraは、カザンKazanの南方300kmあたりだから、そこまで、やはり4500kmばかりの旅だったことになる、ちなみに、地球の半径6400km、ならば地球という球体の「大円」、例えば赤道上の一周の、その半分、つまり、地球の裏側までの最短距離、は、πを乗じて、約2万キロということになろう、その四分の一位を移動していることになるが、と、言ってみても、やはり、「島国」の人間には、想像もつかない、・・・、「イスクラIskra」は、ロシア社会民主党内の、左派フラクションで、国外のレーニンらが指導していたようである、・・・、その組織に加盟して、しばらく任務に就いたのち、レーニンらの指導部が、めぼしい活動家を送って来い、と命じたのであろう、今度は国外脱出することになったわけだ、その経路は、詳しく書かれていない、・・・、「例の学生」と訳されている「the student at the gymnasium」は、国境を越えて亡命者を送り出す任務を担当していた人物で、社会革命党(エス・エル)シンパだった、とのこと、・・・、「ブローディBrody」、ウクライナのルヴィヴLvivの東北東100kmあたりの町だが、ここがロシア帝国、と、オーストリア・ハンガリー帝国、の国境になっていたようだ、・・・、下の地図は、 去る5月8日、VE-Day、第二次世界大戦のヨーロッパにおける戦闘が終結してから75年が経過した・・・ある「ナチ党員」、への、手紙、から立ち上る、また一つの「悪の陳腐さthe Banality of Evil」/2020年5月アル・ジャジーラ の記事からとったものだが、現在ウクライナのルヴィヴLvivは、オーストリア・ハンガリー帝国、およびその後のナチ時代、レムベルクLemBerg、と呼ばれていた、その東方の国境地帯に、この、ブローディが位置しているのだろう、・・・、川が国境になっているらしいことがうかがわれるが、おそらくこれは、ストィル川Styr River、下の流域図はロシア語で書かれているが、水源に近いところの「Броди」が「ブローディBrody」で、そのまっすぐ北「Луцьк」が「ルーツクLutsk」である、・・・、土地のユダヤ人とウクライナ人が、相互に、「奴らはずるがしこいから騙されるな」風の警告をしてくれたのを、トロツキー自身は、少し面白そうに描いているように見える、それは、彼自身が、ユダヤ人であることが、あるいはどちら側からも、見抜かれなかったことを、笑っているのではなかろうか、と思う。   ストィル川流域図  人は、自分のせいではないことに対しても、「罪悪感」を抱けるらしくて、でも、それ必ずしも「優しさ」とかと無関係で、「攻撃的」にもなりかねないから、とても厄介。  旧暦二月八日の月、南中一時間後  旧暦二月十日の月、月の出二時間半後  旧暦二月十日の月、月の出四時間半後  旧暦二月十日の月、月の出五時間半後  旧暦二月十日の月、南中一時間前  旧暦二月十一日の月、月の出三時間後  旧暦二月十一日の月、南中二時間半後  旧暦二月十二日の月、月の出一時間半後  旧暦二月十二日の月、南中三時間後  旧暦二月十三日の月、月の出二時間後  旧暦二月十三日の月、月の入二時間前  旧暦二月十四日の月「待宵」、月の出二時間後  旧暦二月十四日の月「待宵」、月の出三時間後  旧暦二月十四日の月「待宵」、南中  旧暦二月十四日の月「待宵」、南中三時間後  旧暦二月十六日の月「十六夜(いざよい)」、月の出三時間後、・・・、「待宵」の夜、月のうさぎさんなどについて気楽なことを書いているとき、大きな地震が起こっていたのだね、「恥じ入る」気持だが、新聞をとらず、テレビも見ないので、いつもそうだ、「セプテンバー・イレブンス」も、福島も、太平洋の大津波も、知ったのはずっと後、神戸の時、数十キロ離れた京都も「震度5」だったのに、酔いつぶれていて目を覚まさなかった始末、・・・、「満月/望」の昨夜は、かなり激しい雨、翌日の今日、「十六夜」には、少し晴れ間が、・・・。   旧暦二月十七日の月「立待」、月の出三時間後、翌日も、ほぼ曇天だったが、たまたま猫たちの機嫌をとりにベランダに出た際、まさに、狭い雲の切れ間から顔を出してくれる「幸運」に、巡り会った、・・・、こんなことぐらいしか「幸運」がないのか?などと、「贅沢」なことは、言わない(笑)。  旧暦二月十九日の月「臥待」、南中二時間前、南中二時間前、この日も曇天で、雲の「切れ間」というよりは、多少薄くなったところに出て急に明るくなるたびに、慌ててシャッターを切り、そんなことを繰り返しても、大半は、ぼけたものになったが、明け方に向かっては、さらに雲は厚くなり、「有明」などは、とても期待できなかった、・・・、太陽暦上は、この日、二十四節気「春分」。  旧暦二月二十一日の月、南中一時間前  旧暦二月二十一日の月、「有明」、南中、もはや明るくなりかかった空の雲間に、光・っ・て・い・な・い・お月様を探すのは、なかなか、大変 この月が「新月」になったら、今年の「ラマダン」開始、・・・、その次の「満月」が、「春分」後初の満月になるから「過ぎ越し」で、ということは、やはり同じく、次の新月が、ユダヤ歴の「新年」となる、そして、「過ぎ越し」の「満月」後最初の日曜が「イースター」、・・・、イスラム歴は、純然たる太陰暦だから、平均太陽年、365.2422、と、平均朔望月、29.5306、の12倍とのあいだに、10.8751、約11日の差が生じる、例えば「ラマダン開始日」も、こうして、年々、約11日ずつ、太陽暦上は、「早く」なっていく、・・・、平均太陽年、約365を、この差約11で除すれば、33.585、・・・、と、端数があるから、きっちりとはならないまでも、33年ないし34年経てば、だいたい同じ季節に「ラマダン」がくることになる、67年経てば、かなり近い日付になるだろうね、イスラム世界には、「人間は一生の間に、同じ季節の『ラマダン』を、二度経験する」という言い方があるそうだ、なるほど、100歳生きなければ三度は経験できないのだね、例えば、エスター・フロイト「ヒディアス・キンキー」、著者はジークムント・フロイトの「ひ孫」、その母親も「ユダヤ人」なわけだが、当時、1960年代、「ニュー・エイジ」、「ヒッピー」的な生き方をした人らしくて、幼いエスターとその姉、を伴って、「スーフィー派」的神秘主義に魅せられたらしい、モロッコ、マラケシュに何か月か暮らすのだ、その中に、ラマダンの期間中に、クリスマス・イヴがやってきた、という記述があったので、さっそく計算してみたところ、1967年、と判明したのだった、・・・、「ラマダン」は、イスラム歴第9月の一月間だが、その第12月の第10日から第12日が、「Hajj」、すなわちメッカ巡礼の日として指定されてるらしい、マルコムXは、死の前年の1964年に、それを行っている、・・・、その年のラマダンは、1967年よりは、33日ほど、「遅く」なっているはずだから、太陽暦の1月、これが第9月なら、第12月は、太陽暦の4月ごろ、なるほど、その通りだ、ということもわかったのだった、・・・、すると、1967年の33年ないし34年後は、2000年、2001年、「セプテンバー・イレブンス」の「報復」として、アフガン空爆が始まったのが、2001年の10月初旬、その年の「ラマダン」は、空爆下に過ごされなければならなかったのだ、といったことが、わ・か・る・、ことにもなる、そんなことがわかったからといってどうなるのだ?という「シニシズム」には与しないつもりだが、「わかる」ことが「わからない」より、絶対的にすぐれている、とも思わない、・・・、  「ラマダン」は、いつ始まるのか?「太陰暦」探究と、エスター・フロイト「ヒディアス・キンキー」 「反戦」という恥ずかしい言論/2001年10月14日 そんな面倒くさい計算しなくても、ネットにはこんな便利な表があった、のをその時は知らなかったのね、でも、計算すること自体が「趣味」だったのだから、仕方ない、・・・、

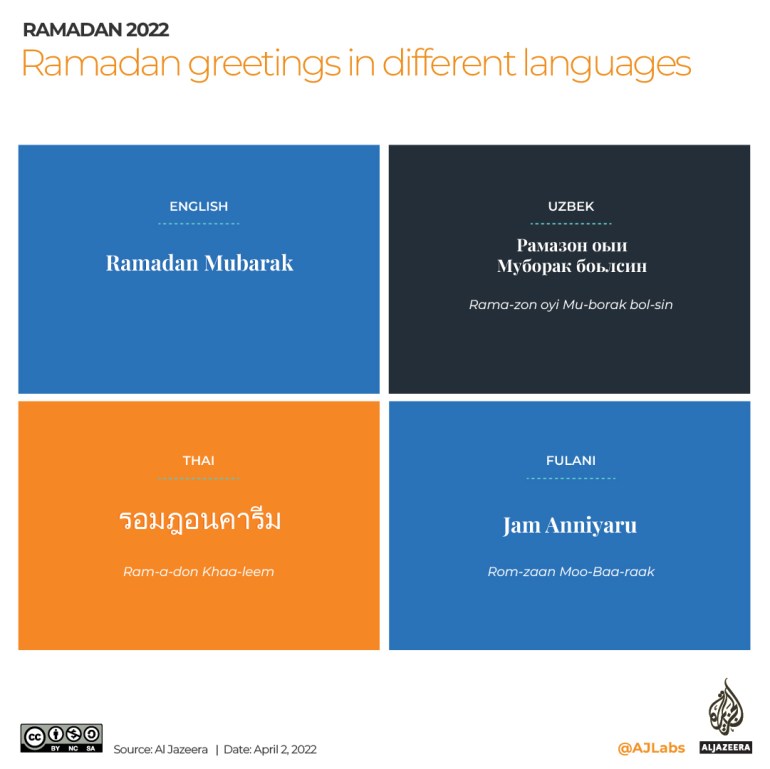

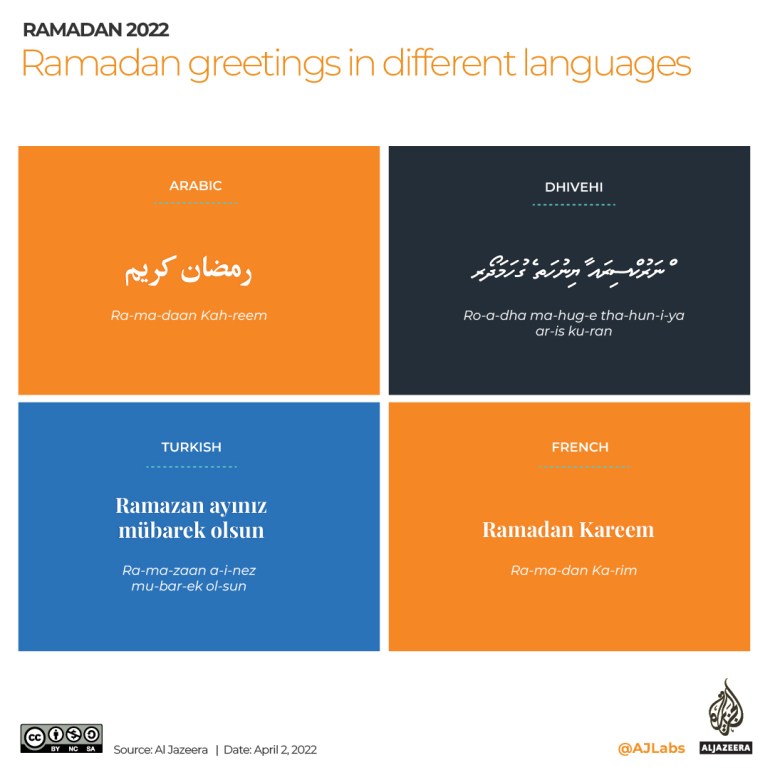

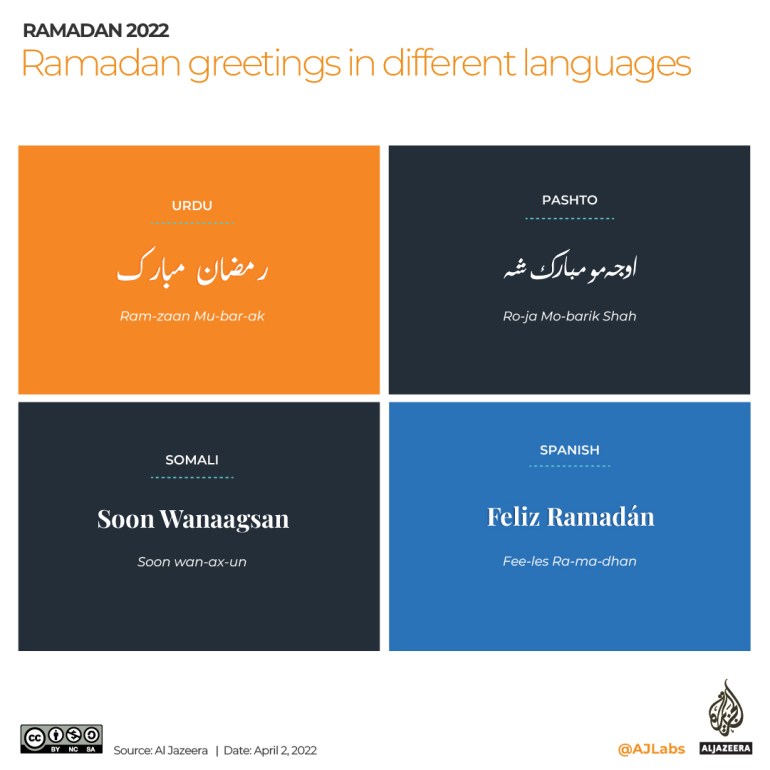

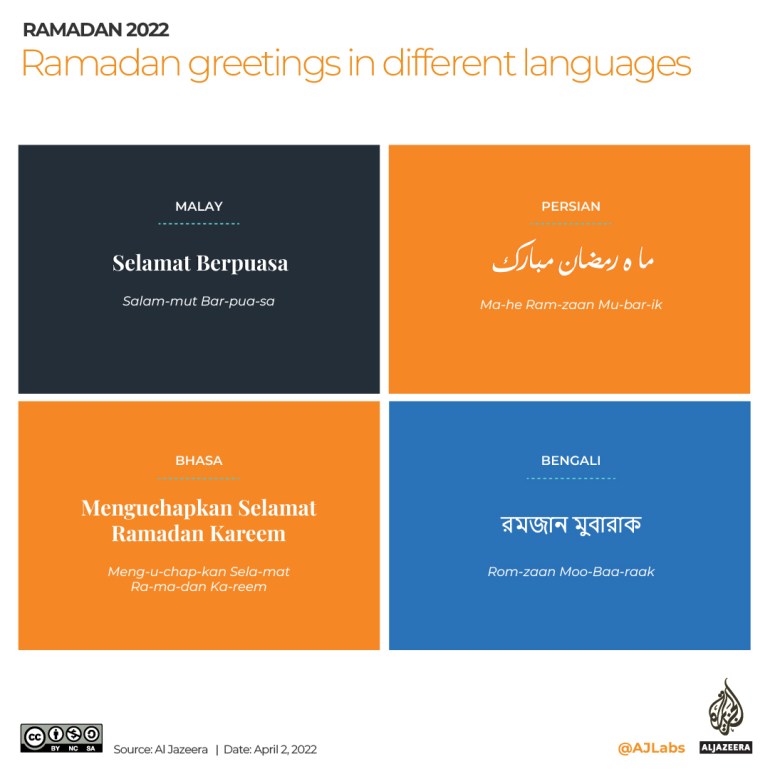

英語の「クレセントcrescent」、フランス語の「クロワッサンcroissant」など、日本語に訳すと「三日月」となるが、これらの言葉は、必ずしも、陰暦三日周辺の月のみでなく、その逆に新月に向かう月齢27、あたりの月も、また、ここでの「新月」のように、総じて、細い月、すべてを指すようである。 ・・・「新月」に近い月は、当然、ほとんど太陽と同じ方向にあるから、なかなか発見できない、今まで撮った写真で、一番「細い」月は、これ↓、たまたま、「本土」からのお客人を案内するために、早朝起き出さねばならなかった日、ふと見上げた東の空、・・・、この年の「ラマダン」は、5月6日に開始、ということだから、それより三か月前、「イスラム歴」なら、「第六月」の新月、ということになるのだろう、・・・、グレゴリオ暦2019年2月2日、旧暦十二月二十八日の月、明け方午前7時頃、  رَمَضَان 「ラマダンRamadan」 حجّ 「ハジHajj」、イスラムの「五つの柱」としてのメッカ巡礼 عُمْرَة 「ウムラUmrah」、「ハジ」の季節以外に行われるメッカ巡礼をそう呼ぶようである الفجر 日昇時の「ファジュルFajr」の礼拝 المغرب 日没時「マグリブMaghrib」の礼拝、この言葉をアラビア語辞書に問い合わせると「モロッコ」、と出る、モロッコを含む北アフリカを「マグレブ地方」と呼ぶのは、アラビア半島から見て、日没の方向、すなわち西に、位置しているからであろう。 تقوى 「タクワtaqwa」、神への意識、真実への意識、という意味らしい مبارك 「ラマダン」期間中のあいさつ言葉、「ラマダン・ムバラクRamadan Mubarak」の「ムバラク」 کریم 「ラマダン」期間中のあいさつ言葉、「ラマダン・カリーンRamadan Kareem」の「カリーン」 عيد الفطر 「ラマダン」明けのお祭り、「エイド・アル・ファトルEid al-Fitr」 「ラマダン」が、太陽暦上、さまざまな「季節」にありうることから、当然、「日昇から日没まで」という断食時間の長さも、変化するのだな、今年の場合、「春分」からそう隔たっていないから、世界各地で、12時間に近い数字になると思われるが、日照時間は、当然、緯度によって変化する、以前、計算したことがあるので、そのロジックともども、ご紹介しておく、   夏至の日照時間の研究 ・・・ それでは、「アラビア語アルファベット」を参照して、文字の解読、・・・、 まず、「ラマダン」、「母音記号」は除外して、 (10)raa'「単独形」ر (24)miim「左接型」مـ (15)daad「両接型」ـضـ (1)'alif「右接型」ـا (25)nuun「単独形」ن つなげれば、出来上がり、 رمضان 「ハジ」、これも「母音記号」は除外して、 (6)haa'「左接型」حـ (5)jiim「右接型」ـج つなげると、 حج 「ウムラ」、これも「母音記号」、「ハムザhamza」と呼ばれる補助記号、は除外して、 (18)'ayn「左接型」عـ (24)miim「両接型」ـمـ (10)raa'「右接型」ـر (3')taa(女性化語尾)「単独形」ة つなげると、 عمرة 「ファジュル」、 (1)'alif「単独形」ا (23)laam「左接型」لـ (20)faa'「両接型」ـفـ (5)jiim「両接型」ـجـ (10)raa'「右接型」ـر つなげると、 الفجر 「マグリブ」、 (1)'alif「単独形」ا (23)laam「左接型」لـ (24)miim「両接型」ـمـ (19)ghayn「両接型」ـغـ (10)raa'「右接型」ـر (2)baa'「単独形」ب つなげると、 المغرب 「タクワ」、 (16)taa'「左接形」تـ (21)qaaf「両接型」ـقـ (27)waaw「右接型」ـر (1')'alif(長母音)「単独形」ى つなげると、 تقرى 「ムバラク」、 (24)miim「左接形」مـ (2)baa'「両接型」ـبـ (1)'alif「右接型」ـا (10)raa'「単独形」ر (22)kaaf「単独形」ك つなげると、 مبارك 「カリーン」、 (22)kaaf「左接形」كـ (10)raa'「右接型」ـر (28)yaa'「左接型」يـ (10)miim「右接形」م つなげると、 كريم 「エイド・アル・ファトル」の「エイド」、「お祭り」という意味らしい、 (18)'ayn「左接形」عـ (28)yaa'「左接型」يـ (8)daa「右接形」ـد つなげると、 عيد 「エイド・アル・ファトル」の「アル・ファトル」、 (1)'alif「単独形」ا (23)laam「左接形」لـ (18)faa'「両接型」ـفـ (28)taa'「両接型」ـطـ (8)raa'「右接形」ـر つなげると、 الفطر ・・・   図1:英語、ウズベク語、タイ語、フラニ語、図2:アラビア語、ディヴェヒ語、トルコ語、フランス語   図3:ウルドゥ語、パシュトゥーン語、ソマリ語、スペイン語、図4:マライ語、ペルシャ語、バーサ語、ベンガル語 ・・・

インド―ヨーロッパ語族Indo-Europeanゲルマン語派Germanic  テュルク語族Turkic タイ・カダイ語族Kra–Dai ニジェール―コンゴ語族Niger–Congo アフロ―アジア語族Afro-Asiatic インド―ヨーロッパ語族Indo-Europeanインド―イラン語派Indo-Iranian  インド―ヨーロッパ語族Indo-Europeanロマンス諸語Romance オーストロネシア語族Austronesianマレー・ポリネシア語派Malayo-Polynesian

早く終わってくれればよい、と念じていた、わりと陰鬱なこの島の「冬」も、いざ本当に終わってしまうとなると、急に名残惜しい、「これが最後かも?」とか思ってしまうからだな(笑)。    リュウキュウコザクラソウ(サクラソウ科)  シロガシラ(ヒヨドリ科)  モンシロチョウ(シロチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)    ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  ヤマトシジミ(シジミチョウ科)、シロツメクサ(マメ科)  アメリカフウロ(フウロウソウ科)     イソシギ(シギ科)     キセキレイ(セキレイ科)、「夫婦者」と思われる、2個体、とまっている電線の種類が異なるのでわかるでしょう、でも、ハクセキレイ以上に、「雌雄同体」のようで、どちらがオスでどちらがメスか、鳴いてもくれなかったし、わからない。  シロガシラ(ヒヨドリ科)  ホソバワダン(キク科)、ムカシハナバチ科の一種、というのが、図鑑で見る限り、一番近いように思われる。  ハクセキレイ(セキレイ科)

一世紀以上前の「彼岸過ぎ」。 この日は、二十四節気「春分」、だったので、「春分」や「秋分」が、どうして「彼岸」と呼ばれるのであろうか?と、ほとんどむりやりに(笑)、「考える」ことにして、もちろん、それは、他に「考える」べきことが「ない」、というよりは、他にもっと「考えなければならない」ことがあるかも知れないことを「忘却する」目的であることは、いつも通りなのだが、・・・、サンスクリット語の「パーラミター」なる言葉、その音訳が「波羅蜜」で、意訳すると「至彼岸」、というのがその由来であるらしいが、仏教のみならず、伝統的信仰が習合したものとしての習俗としては、「春分」ないし「秋分」を「中日」とし、その前後に三日ずつ付加して、合計七日間を「彼岸」と呼ぶ、とのこと、浄土思想とともに、これらの「中日」はちょうど、太陽が真東から出て真西に沈むことから、落日を「西方浄土」として拝む、という意味も加わったようである、・・・、そういえば、夏目漱石に、「彼岸過迄」というのがあったな、あれは、春なんだろうか、秋なんだろうか?「修善寺の大患」以降初めての作品だそうで、1912年の元日に朝日新聞連載開始、「彼岸過ぎまでには終わるだろう」、との意味で、つまり、ほかにタイトルが思いつかなかったのだろう、名付けられたとのこと、ならば、「春」でよかったのだ、「修善寺の大患」は、1910年の夏で、その直前、「幸徳事件」の、一連の逮捕、検挙があった、翌1911年一月には、判決、その十日足らず後に処刑、その日は、私の誕生日と同じだから、記憶に残っていた、・・・、漱石の後の作品、「こころ」の「K」は、石川啄木であり、啄木が、「幸徳事件」に触発されて、漱石の勧めに従い、朝日新聞に掲載すべく書いた「時代閉塞の現状」の原稿を、「握りつぶして」しまったまま、彼が亡くなってしまったことに対する「罪悪感」の表示が、「先生」のほとんど不可解な「殉死」なのだ、との、高橋源一郎「日本文学盛衰史」の考証に従えば、「大患」の、神経性の胃潰瘍もまた、同じく、「時代閉塞」に対する、身体反応だったに違いない、と解釈することにしている、・・・、「彼岸過迄」、読み直してみて、第一話の終わり頃になって、家賃を踏み倒して失踪した下宿の隣人のステッキが、傘立てに立ててある、というくだりに来てようやく、一度読んだことがあることを思い出した、・・・、「非課税世帯」、つまり、「貧乏人」に、一律なにがしかの金銭が支給される、との書類が送られてきて、もちろん、送られてきた以上、私は、胸を張って(笑)「貧乏人」なわけだが、その申し込みのための返信を投函すべく、曇天にもかかわらず出かけた、光が足りなくて、あまりいい写真にはならなかったものの、「なにがしかの金銭」、への期待に、やや「心躍る」ところがあったし(笑)、「渡り鳥」たちの滞在も残り少なかろうから、ということで、残しておくことにした。  ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス   イソシギ(シギ科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科) ・・・ 今日四時と五時の間に、三田方面から電車に乗って、小川町の停留所で下りる四十 ・・・ やがて目的の場所へ来た時、彼はとりあえず青年会館の手前から引き返して、小川町の通へ出たが、四時にはまだ十五分ほど ・・・ 赤い 敬太郎はこうして店から店を順々に見ながら、つい天下堂の前を通り越して 「彼岸過迄」夏目漱石(青空文庫)  「青年会館」は、新潮文庫版の「注」によれば、美土代町にかつてあった、「YMCA」のことだそうである、後にも書いてあるように、この主人公敬太郎は、本郷あたりに下宿しているようだから、そちら方面から来る路線は、例えば「本郷三丁目」とすれば、本郷三丁目―松住町―万世橋―須田町―小川町、とやって来る、これも下にあるように、三田方面行なのだとすれば、なるほど、小川町で、東からやってきて左折、南に向きを変え、「本郷通り」に入り、美土代町の青年会館の前あたりで下車、ということかもしれない、図中「(1)」で示した、・・・、「青年会館の手前から引き返して」ということは、北に向かったということだろう、下車したとき彼は、「本郷通り」の東側にいたはずである、そこから北上して、小川町交差点に出たなら、まず、南東の角、ということになろう、「横切って向う側へ渡った」、そこが「交番」、が難問である、残念ながら、現在は、このあたりに交番は存在しないようであるから、 1)北東の角へ渡った、 2)南西の角へ渡った、 二つのオプションがありうる、「真直に南へ走る大通り」これは、「本郷通り」であろう、「緩い弧線を描いて左右に廻り込む広い往来」が「靖国通り」になる、・・・、「南へ」と言っているところからすると、2)南西の角、の方が、ありそうな気がする、しかし、また難問、「五六間東へ下る」という以上、そんなことができる以上、1)北東の角、とせざるを得ない、図中「(2)」で示した、「五六間」すなわち約10mあまり、「靖国通り」の北側の歩道を、東に行けば、「停留所」の看板がある、これが図中「小川町停留所A」、これは、すると、小川町交差点を、例えば三田方面から、北上して右折、万世橋方面へ向かう電車用の停留所、ということになろう、ここで待っておればよいという敬太郎の安心も頷ける、つまり「瀬戸物屋」は、小川町交差点の、北東、「靖国通り」の北側に面している、ところが困ったことに、「天下堂」なるビルが現在もあるようなのだが、それは、地図に記入しておいたように、小川町交差点の北西、「靖国通り」北側、なのである、昔とは場所が変わった、とでも想像するしかないね、さらにわからないことが続く、今、彼は、「靖国通り」北側歩道を、東に向かって歩いているはずだから、「後から来た電車」が、「往来の向う側でとまった」訳はなかろう、と思う、あるいは、「唐木細工」の店、図中「(3)」、から、もう、引き返し始めたところだったのだろうか?「筋違に通を横切って」だから、いま「靖国通り」を北から南に渡って、「唐物屋」は、南側の歩道に面していることになろう、そこに停留所があるなら、それは、万世橋方面から、西行きの電車用のもののはずだ、なるほど、「青山」行き、「九段新宿」行きなら、その方向へ向かうだろうことは、路線図からも確認できる、・・・、だが、のちに、同じ停留所、に、美土代町から、「左に曲がって」、「巣鴨」行の電車が到着したことを知って、愕然とするのである、・・・、ならば、解釈を改めねばならない、・・・、なるほど、「筋違に通を横切って」というのだから、いきなり、北東の角から、南西の角に渡ったとすれば、辻褄が合うことになろう、従って、「唐物屋」も、停留所の看板も、そこ、南西の角にあるのである、図中「(4)」および「小川町停留所B」で示しておいた、・・・、これで「後から来た電車」の謎も解ける、「本郷通り」を、自分の乗ってきた電車の「後から」北上してきた、と解すればよい、・・・、念のため、下の「昭和八年」の路線図を見ると、「巣鴨車庫前」に向かう路線は、小川町からだと、小川町―駿河台下―神保町、と二つ西側の停留所、神保町のところで、北から南へと「白山通り」を下り、「靖国通り」は横切ってしまうだけのように思えるが、あるいは、小川町から、神保町で右折、北上するものも、あった、あるいは、敬太郎ないし漱石その人が、ある、と思っていたのかもしれない、・・・、  二人は ・・・ 二人はすぐと大通りへ出て、敬太郎の向う側を、先刻とは反対の方角に、元来た道へ引き返しにかかった。・・・すると二人はまた ・・・ ・・・それから足の向を変えてまた三ツ角の交叉点まで出ると、今度は左へ折れて そこへ男の待っている電車が来たと見えて、彼は長い手で鉄の棒を握るや ・・・そのうち電車はとうとう終点まで来た。・・・男は雨の中へ出ると、 「彼岸過迄」夏目漱石(青空文庫) 「淡路町」は、「小川町」の東側の次の停留所、「外堀通り」と「靖国通り」が交差した場所になる、「駿河台下へ抜ける細い横町」というのは、おそらく、その北西の角から入ることになるのだろう、「宝亭」は、発見できず、・・・、帰路、「元来た道へ引き返し」というのだから、「靖国通り」北側歩道を、西に向かっている、「美土代町の角」を渡って、「三田線」に乗るのだとすれば、上の図「(1)」へ向かったことになろう、「三田線」には女だけが乗り、男は、「三ツ角の交叉点」がちょっと不可解だが、小川町交差点を指していると解釈して、「左へ折れて唐物屋の前」、すなわち「(4)」の停留所に来たわけである、・・・、「江戸川行」は、おそらく「江戸川橋」行き、を指しているのだと思われる、・・・、現・新宿区矢来町、は飯田橋の西方1km、現・文京区江戸川橋、は、その北方数百メートル、路線図を調べると、確かに、小川町―駿河台下―神保町―九段下―飯田橋―大曲―石切橋―江戸川橋、という路線があるように見える、・・・、ちなみに、GoogleMapに「矢来交番」と入力すると、「江戸川橋」から南下してくる「江戸川橋通り」と、飯田橋から西へ向かる「早稲田通り」の交差した、牛込天神町の交差点南西角に、「矢来交番脇公衆便所」があるのに、「矢来交番」そのものは存在しない、という不思議な結果であった、・・・、追伸、新潮文庫版の「注」には、「天下堂」は、小川町の寄席「小川亭」の跡地に新築された「勧工場」、関東大震災まで存続、「宝亭」は淡路町に実在した「多加羅亭」を指す、とのこと、   明治三十九年(1906年)の、東京市市電路線図の復元  昭和八年(1933年)の、東京市市電路線図 鉄道歴史地図・検索サイト  こんな縁遠い話をしている 「彼岸過迄」夏目漱石(青空文庫) ・・・ Maxim Gorky(1868-1936)、ニジニ・ノヴゴロドNizhny Novgorod、ヴォルガ河畔、モスクワの東方500kmくらい、タタールスタン共和国首都カザンKazan、とモスクワの中間に位置する、上に掲げた、「諸民族共和国」、「民族州」図、では「10」にあたる、に生まれた、・・・、10歳で孤児となり、12歳で祖母の家を家出、19歳、自殺未遂、以降5年間ロシア帝国全土を放浪、さまざまな職業に従事、1892年に文筆活動を開始、1899年ころから、公然とマルクス主義、社会民主主義運動に合流、1902年以降レーニンと親交を深める、同年、文学アカデミーに推挙されるが、ツァー・ニコライ二世がこれを剥奪、これに抗議してアントン・チェーホフAnton Chekhov(1860-1904)らがアカデミー脱退、1905年1月22日「血の日曜日」を機に、より急進化、「ロシア社会民主労働党Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP)」、とりわけ「ボルシェビキ派Bolshevik」に接近、「1905年革命」の頂点となる「モスクワ蜂起」に関与、鎮圧後、「黒百人組Black Hundreds」に、その住居が襲撃を受けたため、フィンランドのサイマー湖Saimaa、これはサンクト・ペテルスブルグ北西200㎞、国境を越えたばかりのところ、へ、避難、・・・、ここで漱石が言及しているのは、1906年、ボルシェビキが、資金集めのために彼を合衆国へ派遣したときのこと、「情婦」は、女優のマリア・アンドレイヤMaria Andreyeva(1868-1953)、この人も、1900年代の初め頃「RSDLP」に入党している、ボルシェビキ革命後、ペトログラード教育省の要職についたり、在ベルリンのソ連交易代表部に勤務したらしい、その頃、1920年には、ゴーリキーとの関係は破綻したようである、・・・、wikipedia英語版の両者の説明ではよくわからないところがあって、このマリア・アンドレイヤを、「Common Law wife内縁の妻」と表現している部分もあり、それが、アメリカ人公衆やマスコミの道徳感情を刺激したわけであって、ゴーリキー自身が、この事件以降ますます「ブルジョワ精神」への嫌悪を募らせた、とあることからも、あるいは、漱石にあるように、「本当の細君でなくて単に彼の情婦に過ぎない」ということではなくて、正式な婚姻関係ではなかった、ことが問題であった節もある、・・・、なお、この訪米は、マーク・トウェインMark Twain(1835-1910)らの招請によるもので、ホワイト・ハウスでのセオドア・ルーズヴェルト大統領との会見も予定されていたが、当地の新聞が、「内縁の妻」問題をすっぱ抜いたため、キャンセルされた、といういきさつとも書かれている、・・・、その合衆国訪問以降、1914年に、「ロマノフ朝300周年」特赦によって帰国を許されるまで、イタリアのナポリ沖合のカプリ島Capri、にアナトリー・ルナチャルスキーAnatoly Lunacharsky(1875-1933)、とともに亡命生活を送る、・・・、この人物は、ウクライナのポルタヴァPoltava生まれ、「内戦前夜」のスペインに大使として赴任する途上、病没、・・・、ゴーリキー自身のボルシェビキとの関係は、その後極めて紆余曲折に富んでいて、すでに「十月革命」直後、「レーニンもトロツキーも権力という毒に冒されている」と書き、1921年には、ふたたび、イタリアに向かったが、ファシスト政権、政権を掌握したのは1922年、の妨害を受け、カプリには戻れず、ソレントSorrentoに居住、しかし経済的に困窮、1928年、スターリンの要請を受けて帰国、以降スターリン礼賛の文筆活動にも従事するが、1934年「粛清」開始とともに自宅軟禁状態に置かれ、1936年没。 ・・・ 上にも述べたように、「彼岸過ぎ迄」の朝日新聞連載は、1912年初頭、ゴーリキーの訪米から6年後、漱石は、ロシア革命の前年に亡くなっているのだが、この時点ですでに、「左翼・労働者作家」としてのゴーリキーの名声が、東洋の島国にも、伝わっていたことがうかがわれるので、興味を引いた、・・・、「青空文庫」のゴーリキーは、以下の一作品のみ、・・・、 「センツアマニ」マクシム・ゴーリキー/森林太郎訳(青空文庫)、「鴎外」森林太郎による訳は、ドイツ語からの重訳、のようである、ゴーリキーの作品一覧をみても、見当たらないのだが、訳文が発表されたのは、1913年、とある。   ・・・ これまた、ニコライ・ゴーゴリに続き、現下の「戦争」にかこつけて、ということにもなるが、「ゴーリキー短編集」を購入した、これらは、すべで「放浪」時代の作品、とのこと、ここでは、とりあえずメモ、として、・・・、 「ゴーリキー短篇集 」(岩波文庫)

・・・ その日は女がみんなして宵子の 「細かい字で書けるだけ一面に書いて下さい。 ・・・ 晩には ・・・ やがて家内中同じ 「生きてる内はそれほどにも思わないが、 「 「彼岸過迄」夏目漱石(青空文庫) 「三部経」は、下の記事で見たように、「即ち『無量寿経』と『観無量寿経』と『阿弥陀経』とで」、浄土宗、浄土真宗、時宗の根本経典、「和讃」は、「和語」を用いて仏教の先人を褒めたたえる歌で、とりわけ鎌倉新仏教各派が、布教のために用いたらしい、 「死者の無念がこの地に残らぬよう、死にゆくすべてのものたちに今生の極楽を見せなさい」、・・・、井伏鱒二「黒い雨」、を読む、そして、柳宗悦、田口ランディ、高橋源一郎、など 「南無阿弥陀仏」、「三部経」、「親鸞聖人」、「蓮如上人」という言葉から、ここで描かれている家の、従っておそらくは、漱石自身の、「宗旨」が、「西」か「東」かまではわからないが、「浄土真宗」であることが判明する、・・・、この作品の連載の二年前、「修善寺の大患」直後、漱石は、五女を、一歳になるかならないかの頃に失っている、だから、これらの記述は、その経験に基づいて描かれているのだろう、もちろん、「書く」ことが、「鎮魂」、自身の「トラウマ経験」の「昇華作業」として行われたのであろうことは、言うまでもない、・・・、「家族」をもったことのない私にも、「逝かれて見ると一番惜しい」という「非道い」述懐には、もちろん、「猫」家族についての類推によって、共感が持てる、・・・、「いつも、一番大事だと感じていたものに限って、先に失われてしまう」、という感慨を、人は持つのであろう、もちろん、「因果」は、逆、「失われてしまった」がゆえに、遡及的に「一番可愛かった」ことに、な・る・のかも知れないのだ、・・・、人は、「言語」という抽象化ツールを手にし、「時間」の観念を得たのだろうが、それゆえにこそ、「時間」の「先後関係」の厳密さを、失わなければならなかったのかも、などと想像もしてみる。 ・・・ ところで、漱石と「真宗」の関係と言えば、「こころ」の「K」は、「真宗」の家の出身であった、・・・、 Kは 「こころ」夏目漱石(青空文庫) 「先生」の出身地は、ずっと前の方に、「ところが先生は全く方角違いの ・・・ 第二に、一九世紀末の小説における「探偵」の出現が重要なのは、それがマルクスの経済学批判やフロイトの精神分析と平行していることである。たとえばホームズの推理は、決まってヴィクトリア朝のイギリスにおいて上品にすましかえった紳士たちの過去の犯罪(おもに海外植民地での)をあばきだすことに終る。それは常に歴史的な遡行なのである。同様に、マルクスは自明視されたイギリスの資本制社会とその経済学を批判し、その歴史的「原罪」(資本の原始的蓄積)に遡り、さらに貨幣形態そのものの起源にまで遡行しようとしたし、フロイトは市民社会における意識の自明性を批判し、それをいわば隠蔽された「犯罪」(父殺し)にまで遡行しようとしたのである。つまり、彼らも実証的な知に反する知としての「探偵」なのだといってよい。 「彼岸過迄」(新潮文庫)、の柄谷行人による「解説」 ・・・ ここからだけでも、市蔵がつねに他人の観点に回り込んでものを考える人間であることがよく分かりますが、しかし、回り込んで感じ考えるそのことが他者の感じ考えることそのままであるかどうかは確証できない。そこで市蔵は、他者はつねに市蔵にとって不利な方向に感じ考えていると想定します。その方が逆の場合よりも安全なのだ。 ・・・ 人間は他人になることによって自分になるといったが、これはその見本と言っていい。自分がどう思っているかが話されているのではない。互いに相手が自分をどう思っているのかだけを話しているのだ。じつは、それこそ人間の会話の常態なのである。 「漱石―母に愛されなかった子」三浦雅士(岩波新書) 確か、同じく三浦雅士が「メランコリーの水脈」であったか、で書いていたと思う、「メランコリー者」は、あらかじめ失敗に帰するに違いない「未来」から、遡って、「現在」を眺め、「憂鬱」で彩るのだ、・・・、「どうして、そんなことまで、知っているのだ」、と、思わず「膝を叩き」たくなるほど、言い当てられてしまった、私も常々採用する「常套手段」なのだ!  「メランコリーの水脈」三浦雅士(福武書店)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・メス  キツネアザミ(キク科)  キウリグサ(ムラサキ科) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.04.10 16:08:09

|