|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

リュウキュウコスミレ(スミレ科)  ツマベニチョウ(シロチョウ科)、トックリキワタ(パンヤ科)・紅花品種  クロサギ(サギ科)・黒色型  オジギソウ(マメ科) 「ねこログ」、総目次(笑)/新・「ねこログ」、総目次(笑)/続・「スクラップ・ブック」、の、目次。 目次:「島には何もかもある」ことについて・・・井上光晴「虚構のクレーン」、井上荒野「切羽へ」/言わせてもらえば、「第一/第二世界」、複数の「正しさ」の葛藤を生きなければならない「第三世界」ではない、特権者の地位・・・ガザの記事は続く、「セトラー・コロニアリズム」としての、アルジェリアとパレスチナの相同性、など。/この場に欠けているのは、祈祷の朗誦なのだ、と、私は理解した・・・ジャン・ジュネ「シャティラの四時間」を読む/あまりの「荒唐無稽さ」に、中途で頓挫してしまったが、池上永一「ヒストリア」による、「トポロチ/南米桜/トックリキワタ」、「コロニア・オキナワ」の由来を知る。/「ベッテルハイム碑」研究、まだ見に行ってないけど・・・。/「大つごもり」捕物帖、余話(笑)。/珍しいお客人、「カモ科」分類、「ドナルド・ダック」と「マザー・グース」、それから「鳰(にお)」とは?/「黒」か「灰色」、はたまた「エプロン」の大きさ、ハクセキレイの「彼か彼女か?」に、頭を悩ませて過ごす日々。/「当事者」でない者たちばかりによって、得・意・そ・う・に・語られる言葉たち、「二重の『被害者』化」・・・少し早いが「春の七草」再論/「大つごもり」捕物帖、その後、あるいは、「ある」と「ない」の非対称性について再論(笑)。/  「ワン・ファイン・ディ」,別に特別でも何でもない日(笑)、昨日だったか、一昨日だったか、区別もつかないような(笑)、「ある晴れた日」。 最初の二人、「きじとら」と「黒」、窓際でのうのうと昼寝をしている、彼らと同じ時期に「拾った」のだけれど、もともと「野良」にあるときから、そう良好な関係ではなかったらしい(笑)、「顔面にやや『茶とら』の痕跡を残す『白』」が、鴨居の上に「避難」しているのは、これら二人が、ことあるごとに、いじめるからだ、だから、私も、なにかと、依怙贔屓をして、かばってあげないといけない、・・・、昨年の「クリスマス・イブ」に、大捕り物を演じて部屋の中に引き入れた「全とら」は、度し難い臆病者のようで(笑)、他の住人と接触することもなく、もうかれこれ、一年近く、木造三階建て「猫アパート」の三階部分に「蟄居」、たまに「遠出」しても、やはり鴨居の上(笑)、という有様、そんなこんなで、多少の「心配」はあるものの、いわば(笑)、平穏な日々が、過ぎては行く。    「切羽へ」井上荒野(新潮文庫)/「あちらにいる鬼」井上荒野(朝日文庫)/「虚構のクレーン」井上光晴 ・・・ 「佐世保もどんどん変わっていくね」仲代康男は言葉の調子を変えた。 「東京から帰ってどの位になる・・・・・・」津川工治はいった。 「戸島炭鉱にいってからもう二週間になるからね、ちょうど一か月くらいかな。それでも戸島に比べたらまだ佐世保はのんびりしとるよ、映画なんか毎日やっとるもんね」仲代康男はいった。 「この前手紙もらったけど、青年学校で何教えとるんだ」 「いや青年学校じゃないんだ、まあ青年学校と同じだけどね、技術者養成所というんだ、月水金の午前中だから閑はあるけどね。それでも何やかやうるさいよ。他に坑務とか労務とかに勤めとらんで学校だけで教えとるのはおれ一人だからね、前働いてた時と空気もだいぶん変わっとるよ」 「前は坑夫で、いまは先生じゃ、何か具合の悪かやろね」 ・・・ 「本土決戦になるやろうかね」津川工治はいった。 「なるさ、沖縄もやられたからね」佐世保駅前の広場にへばりつくようにして蹲っている人々をみながら仲代康男はいった。 ・・・ 「虚構のクレーン」井上光晴 ・・・ 長崎県崎戸町、現・西海市、東から順に、蛎浦島、崎戸島、江島、平島などから構成される、・・・、捕鯨を中心とした漁村であったが、1880年代に、崎戸島より南の芋島で、偶然炭塊が発見され、以降炭鉱産業の町となる、・・・、 1907年、九州炭鉱汽船株式会社設立 1931年、人口急増のため町制施行 1940年、九州炭鉱汽船が、三菱鉱業に合併 1968年、崎戸炭鉱閉山 ・・・ かつての炭鉱がどのあたりにあったのかは、地図の上ではよく分からない、「崎戸歴史民俗資料館」は、蛎浦島にあり、ここにかつての炭鉱、また、井上光晴に関する展示があるらしい。 「虚構のクレーン」の冒頭は、東京大空襲後、脱出する人々で混みあった東海道線の広島行きの列車の車内の情景、もっと仔細に読み直せば、季節などを表す言葉を見つけることが出来るかもしれないが、数派にわたる東京大空襲のうち、1945年、3月10日、4月13日、4月15日、5月24日、5月25~26日のものが、とりわけ甚大な被害をもたらしたと言われている、「沖縄もやられたからね」という言葉から、この記述が、早くとも、米軍上陸の4月初旬以降、さらに、引用部分の少し前に、「佐世保大空襲」と思しき叙述があり、これは、同年、6月28日のことのようだから、沖縄戦の、公的な「終結」である、6月23日を指しているのかもしれない、すると、語り手、仲代康男が、東京を脱出した「ちょうど一か月」は、5月下旬の「東京大空襲」を指すのであろうかと思われる、・・・、引用部分の「戸島炭鉱」は、「崎戸炭鉱」のことを言っていると思われ、物語は、元少年坑夫であり、後に、朝鮮人徴用工を含む生徒の通う学校の教員となった主人公が、教え子の一人が、「暴動」の「扇動」の容疑で警察に逮捕されたのに対して、釈放を求めるべく奔走、という具合に進んでいく、・・・、井上光晴も、自筆年譜では、かつて崎戸炭鉱で働き、朝鮮人坑夫への扇動容疑で逮捕された、と記しているらしいが、作家の死後の考証によれば、これらの経歴は虚偽であった、とも言われている、・・・、井上光晴(1926-1992)、1945年、日本共産党長崎地方委員会創立に参加、1949年、同九州常任委員、1950年、「書かれざる一章」が、「所感派」指導部の批判を受け、「国際派」に属していた井上光晴は、除名処分を受ける、1958年、吉本隆明らと「現代批評」創刊、・・・、戦後、西日本新聞社に勤務、労組活動に従事していた谷川雁(1923-1995)、とは、同時期の党活動で知り合ったようだが、谷川が、1958年に創刊した「サークル村」、同人には、森崎和江(1927-2022)、石牟礼道子(1927-2018)、などがいた、とは、つながりはなかったようだ、・・・、山崎朋子「サンダカン八番娼館」の「おサキさん」の述懐の中にも、兄が三菱の炭鉱で働いていた、というくだりがあったし、森崎和江の「からゆきさん」にも、同様の叙述があったかもしれない、それらの記憶が、この、天草、島原地域の点在する「島」の「炭鉱」の事柄が気がかりなものなるきっかけであった、・・・、井上荒野(1961-)という作家の名前は知っていたし、いくつか読んだこともあったのだけれど、井上光晴氏の娘さんであることを知ったのはごく最近、「切羽へ」という表題からして「炭鉱」を暗示する作品を、これは、たまたま古書店で廉価で発見したから手にしたのだが、読んでみることになった、・・・、 「トンネルを掘っていくいちばん先を、切羽と言うとよ。トンネルが繋がってしまえば、切羽はなくなってしまうとばってん、掘り続けている間は、いつも、いちばん先が、切羽」 「切羽へ」井上荒野(新潮文庫) ・・・ 舞台は、やはり長崎の沖にありそうな、かつて炭鉱として栄えた名残をとどめる「島」、・・・、「本土」との往復にはフェリーを用いることになっていて、実際の蛎浦島、崎戸島は、もうかなり以前から橋でつながっているらしいことと異なっているし、だいたい、「小説」を、そんな風に読むこと自体、間違っている(笑)のだが、きっと作家の想念の中にも、これらの実在の「島」が思い浮かべられていただろう、ということにして読んだまで、・・・、 ・・・ 前回、二人に会ったときは、私はもう少しは話したのかもしれない。島の様子や、そこでの日常を、二人はまだ何も知らなかったから。二年後、私がそれ以上に話すことを持たないと知って、二人は島での暮らしを、退屈なものと考えたかもしれない。けれども、二人の活発な話を聞きながら、私が考えていたのは、島には何もかもある、ということだった。わたしは単純に不思議になった。何もかもあるが、今、話そうと思うようなことはないのだった。 「切羽へ」井上荒野(新潮文庫) ・・・ そしてもちろん、こんな言葉に引き付けられてしまうのは、やはり私もまた(笑)、こうして、四半世紀になる、同じく「島」に、暮らしてきて、その間、ほとんど一度も「外」に出ることもなかったのは、あるいは、「本物」であるかどうかは、極めて疑わしいものの(笑)、「島には何もかもある」、と感じているからかもしれない、と思い立ったからだった。 ・・・ 参考:天草方言集 ・・・  長崎、佐世保、五島・拡大

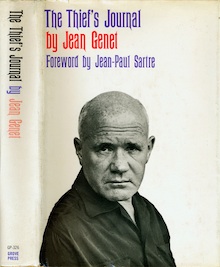

(訳注)本記事の筆者、モンセフ・カハネ氏については、wikipediaにエントリーはなく、調べがつかなかったが、「モンセフMoncef」というファースト・ネームは、男性に付されるアラビア語のものらしく、同じ名前をもつマグレブ系の人々があることから、あるいは、アルジェリアの出身かも知れない、とも想像される。 (訳注)セティフは、アルジェの東約150キロの町、「セティフ・ゲルマの虐殺」関連記事は、末尾にまとめて示す。なお、フランスの、アルジェリアに対する植民地支配は、1830年のアルジェ占領に始まる。  アルジェリア (訳注)1954年11月1日を期して「民族解放戦線(FLN)」は、一斉武装蜂起を行った、この日が、「諸聖人の日/All-Saints' Day/Toussaint」であったことから、この蜂起は、「トゥーサン・ルージュ(血の『諸聖人の日』)」と呼ばれることになった。 (訳注)アリステア・ホーンAlistair Horne(1925-2017)、「ディリー・テレグラフ」紙記者、「M16」エージェント等を経て、歴史学者となる、「Algerian War, A Savage War of Peace」は、その著書の表題で、2003年のアメリカ軍のイラク侵略に際して、米軍内部で、参考図書として推奨された、とのこと (訳注)歴代合衆国大統領、任期一覧↓、ジョン・F・ケネディは、1961~1963、ドゥワイト・D・アイゼンハワーは、1953~1961。末尾に挙げる記事にもあるが、上で触れられている「セティフ・ゲルマ虐殺」時には、米軍艦船が、フランス軍による爆撃を掩護していたらしい、とすれば、それは、ルーズベルトあるいはトゥルーマン政権期のことになる。また、アルジェリアが独立を果たした1962年は、合衆国はケネディ政権下にあったことになる。  (訳注)以下、参考記事↓ フランス共和国が『啓蒙主義』、『人権宣言』の承継者であると同時に、植民地主義的犯罪の正当な承継者であることをも、我々は認めなければならない・・・アルジェリアとの緊張が高まる中で、フランスは、「パリ虐殺」60周年を迎える/アレクサンデル・デュリエ2021年10月15日アル・ジャジーラ 「セトラー・コロニアリズム/入植者植民地主義」の境界例をなすアルジェリア、「セティフ、グェルマ」、「トゥーサン・ルージュ」をふりかえる・・・「パリの虐殺」から60年、フランスは、自身の植民地主義の過去と向き合わなければならない/メリッサ・シェマン2021年10月17日アル・ジャジーラ・・・そして、再びアルベール・カミュ「ペスト」について 「セトラー・コロニアリズム/入植者植民地主義」というものが、いかに祖国を荒廃させてきたかを知る者たちの間の連帯・・・アルジェリアとパレスチナ、そのフットボール界の親密な関係の背後にあるもの/リーナ・アルサフィン、ラミイ・アラホウム2021年12月20日アル・ジャジーラ アルジェリア独立戦争から60年/リム・ベンディメラド、ロキヤ・サベク2022年7月5日アル・ジャジーラ・・・合わせて映画「アルジェの戦い」、アルベール・カミュ「最初の人間」など 60年前の、パリのサンミッシェル橋の事件、の記事から、アルベール・カミュの葛藤、「板挟み」に「身を寄せて」みること、「最初の人間」を読み、観る (訳注)私事を語ると、「入植者植民地主義/セトラー・コロニアリズム」なる言葉を耳にしたのは、パレスチナに関するアル・ジャジーラ記事が初めてだった記憶がある、一方、おりしも「コロナ・ウィルス/COVID-19」蔓延の世相から、アルベール・カミュの「ペスト」を読み直し、ところが、アルジェリアを舞台にしたこの小説に、ほとんどただ一人の「アラブ人」も「ベルベル人」も登場しない、という事実にはじめて気が付いて驚愕、もはや「不条理」について文学的に論ずるどころではない、フランス植民地主義のアルジェリア政策というものが、それまでごく常識的に理解してきた「植民地主義一般」と、大きくかけ離れた性格を有しているらしいことに、遅まきながら気づいた次第。フランスを含む「列強」が、アフリカ、カリブ海、南アジア、東南アジア、等で展開した植民地経営は、茶、サトウキビ、アブラヤシ、ゴムノキ(アラビアゴムノキ、パラゴムノキ)など、熱帯由来の植物種の栽培を、プランテーション経営によって大規模に行い、「原住民」を奴隷に近い低賃金で使役することで、莫大な利潤を得る、それが、「資本主義的原初的蓄積」を構成して、植民地主義本国での「産業革命」、「近代化」の基盤をもたらす、という過程であるのに対して、フランスのアルジェリア支配は、あるいは、そこが「植民地」とは呼ばれず「直轄地」扱いされたことにも表れているのかもしれないが、あくまでも本国の過剰人口の、「入植」が目的であったようなのである、だから、ここでは、「原住民」は、「搾取」の対象であるより、むしろ端的に「除去」されるべきものとなるのだ。アパルトヘイト下の南アフリカでさえ、人口的少数派であるアフリカーナーは、経済的にアフリカ人の労働力をあてにせざるを得なかったのに対して、このような「入植者植民地主義」においては、入植者が、人口の上で多数派にな・る・ことこそが目的とされるのであろう。「ペスト」の舞台、オラン、という町は、このような政策の成功例、となっていたようで、市の中心部はことごとく入植者の居住地区化されていたから、なるほど、この小説に、アラブ人もベルベル人も登場しなくて、当然だったとも言えるのであった。ヨーロッパでの度重なる「ポグロム」からの脱出を目指して、ユダヤ人の間に「シオニズム」が勃興したとき、さらに、ナチの「ホロコースト」を経てしまった後では、その「罪悪感」のゆえに、ヨーロッパの非ユダヤ人の間に一層拡大したこの運動への支持の言論は、おそらく、当時のアルジェリアを、そのモデルとして念頭に置いていたように思われる。カミュの絶筆となる自伝的小説、「最初の人間」に詳しく描かれているけれども、この作家の父親は、普仏戦争で故郷を追われたアルザス人で、アルジェリアに移住するのは、第一次大戦前夜の時期のようであるが、フランスからアルジェリアへの最初の大規模な入植者の集団は、1848年、そう、マルクスが「共産党宣言」を表わした年だ、パリの「二月革命」をはじめとする、世界最初の武装蜂起に敗北したプロレタリアートを、いわば「棄民」として、送り込んだものであったらしい・・・いささかシニカルに過ぎる表現になるが、「ヨーロッパ」は、自分たちにとって「不要」な、まがまがしい人間たちを、「廃棄」する場所として、アルジェリアやパレスチナを選び、彼の地で、「原住民」と「入植者」を、アルジェリアならばベルベル人と「ピエド・ノワール(アルジェリア在住のフランス人)」との間で、パレスチナなら、パレスチナ人とユダヤ人との間で、流血の戦いを戦わせることで、自らは口を拭っている、という構図にも見えてくる・・・以下の記事にもみるように、アルジェリアで、あながち政府のプロパガンダばかりではない「草の根」レベルで、パレスチナ連帯運動が盛り上がりを見せているのも、そう、前回の記事にあった、釈放されたばかりのネルソン・マンデラが、アルジェリアでの会議に出席する際に、パレスチナの「カフィエ」を首に巻いていた、というエピソードも、これら二つの地域の負った苦難の共通性を示すものなのかもしれない、・・・、さらに老人のつまらない回顧談を続けるなら、70年代末、無知な「過激派」学生の目には、「実存主義」も「構造主義」も区別がつかない時代でもあったし、「革命か反抗か?」という、「サルトル・カミュ論争」は、必読文献で、なおかつ、アルジェリアの「ピエド・ノワール」にも同情を寄せてしまうカミュは「日和見主義者」であり、「民族解放闘争」を断乎として支持するサルトル立場に立つことが「正しい」とされていたのだった、爾来、この作家には、ある種の「負い目」めいたものを感じていたのが、ようやくこの年になって、少なくとも「ペスト」と「最初の人間」に関しては、ある程度「精読」に近いことができて、肩の荷を下ろした感もある、もちろん、「入植者」の末裔でありながら、アルジェリア独立運動を支持する、という「板挟み」を生きたその姿に、「沖縄」で「基地反対」を叫んだこ・と・も・あ・る・日本人「移住者」という、ずっと些末な自分を、勝手に投影している、というさもしい動機も透かして見えるわけだが、・・・、でも、やがて「アフリカの密林から、ベトナムの稲田から」、巨万の人民が押し寄せ、帝国主義を攻囲するであろう、みたいな気・楽・な・ことを言ってられるのは、サルトルその人が、「銃後」の、安全な場所、言わせてもらえば、「第一/第二世界」、複数の「正しさ」の葛藤を生きなければならない「第三世界」ではない、特権者の地位に、身を置いていたからではないのか、などとうそぶくことができるようになったのは、やはり、私が、過去四半世紀、ここ、沖縄、という「第三世界」に、曲がりなりにも、生きてきたからであることは、間違いない、と思うのだが・・・ (訳注)ジャン・ジュネ「シャティラでの四時間」を訳してみながら、初めて気付いた、ということは、これまでの訳文では、すべて間違えていることになるのだが、第一次大戦後から、「ナクバ―イスラエル建国」までのパレスチナの法的地位「Mandatory Palestine」は、「イギリス委任統治領パレスチナ」であり「信託統治領」ではなかった、・・・、「委任統治mandate」は「国際連盟League of Nations(LON)」下の制度、「信託統治Trust Territories」は「国際連合United Nations(UN)」下の制度、監督制度が強化され、住民による請願制度が創設された一方、軍事利用が部分的に認められた、などの相違がある。「国際連盟」下で「委任統治」であった地域は、「国際連合」発足と同時に、「信託統治」に移行するのが原則であったが、パレスチナは、イギリスが、国連に処遇を委ねたことで、移行せず、ほどなく「ナクバ」によってイスラエル国家が成立してしまったし、ナミビア(南西アフリカ)は、南アフリカ政府の拒否によって、移行しなかった。また、沖縄は、サンフランシスコ講和条約では、「アメリカ合衆国から国際連合への提案があった場合、北緯29度線以南の南西諸島をアメリカ合衆国の信託統治下に置くことに日本国が同意する」とされていたにもかかわらず、合衆国からの提案がないままに、軍政が持続、「復帰」を迎えることになり、朝鮮半島は、1945年、モスクワ三国外相会談で、米ソ英中による信託統治が検討されたが、反対運動もあり実現せず、米ソによる分割占領のまま、1946年の分離独立を迎えることになった。 ・・・ 第三条:日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。 「日本国との平和条約」 Article 3:Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, Nansei Shoto south of 29° north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Sofu Gan (including the Bonin Islands, Rosario Island and the Volcano Islands) and Parece Vela and Marcus Island. Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters. Treaty of Peace with Japan ・・・ (訳注)「集団殺害罪の防止および処罰に関する条約Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG)/Genocide Convention」、「ジェノサイド」なる言葉は、ユダヤ系ポーランド人の法律家、ラファエル・レムキンによって、第二次世界大戦、ヨーロッパにおけるナチによるホロコースト、および、第一次大戦期、オスマン・トルコによるアルメニア人虐殺を記述すべき用語として、1944年に発案されたが、彼は、この概念が国際法に盛り込まれるよう運動に努めた、その甲斐あって、1946年、国連総会において「ジェノサイド」は国際法上の犯罪として定義され、それを防止すべき、法的拘束力のある条約の策定が着手された。こうして、この条約が、1948年に調印、1951年に発効、の運びとなった、現在152か国が加盟している。 「ジェノサイド条約」全文、wikisource英語版 (訳注)アマレクAmalekは、エサウEsauの孫。旧約聖書で、「アマレク人」が「聖絶/cherem」の対象となったとされる根拠としては、まず「出エジプト記Exodus 17-8」に、「イスラエルの民」に最初に攻撃を仕掛けた者たちとして描かれ、その報復として、「サムエル前書1 Samuel 15-2~3」、「申命記Deuteronomy 25-17~19」に、その絶滅を要求する「神」の言葉が、記述されている 17-8 時にアマレクきたりてイスラエルとレピデムに戰ふ 「出エジプト記」 17-8 Then came Amalek, and fought with Israel in Rephidim. Exodus 15-2萬軍のヱホバかくいひたまふ我アマレクがイスラエルになせし事すなはちエジプトよりのぼれる時其途を遮りしをかへりみる 15-3今ゆきてアマレクを撃ち其有る物をことごとく滅しつくし彼らを憐むなかれ男女童稚哺乳兒牛羊駱駝驢馬を皆殺せ 「サムエル前書」 15-2 Thus saith the LORD of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way, when he came up from Egypt. 15-3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. 1 Samuel 25-17汝らがエジプトより出きたりし時その路においてアマレクが汝に爲たりし事を記憶よ 25-18即ち彼らは汝を途に迎へ汝の疲れ倦たるに乗じて汝の後なる弱き者等を攻撃り斯かれらは神を畏れざりき 25-19然ば汝の神ヱホバの汝に與へて産業となさしめたまふ地において汝の神ヱホバ汝にその周圍の敵を盡く攻ふせて安泰ならしめたまふに至らば汝アマレクの名を天が下より塗抹て之をおぼゆる者なからしむべし 「申命記」 25-17 Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt; 25-18 How he met thee by the way, and smote the hindmost of thee, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint and weary; and he feared not God. 25-19 Therefore it shall be, when the LORD thy God hath given thee rest from all thine enemies round about, in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven; thou shalt not forget it. Deuteronomy 紀元前830年ごろのレパント地方  旧約聖書登場人物系図 ちなみに、エサウは、母リベカと双子の弟ヤコブの計略により、一杯のスープと引き換えに「長子権」を失ってしまった人物、その事情については以下参照↓ 「旧約聖書」研究、始めました (訳注)「ICJ」および、その「ICC」との異動については、以下の記事参照↓ 「パレスチニアン・ライヴズ・マター」・・・パレスチナ人民の自由を求める闘いが、「悪魔的」なものとして描き出されている、ちょうど、かつて南アフリカ人民のそれが、描かれてきたように/アルヴィン・ボテス:南アフリカ共和国国際関係協力省副大臣2023年11月15日アル・ジャジーラ、資料:「ICJ/ICC」、ジュネーブ条約 (訳注)今回のガザ侵攻に対して、南アフリカ政府が採用した政策についての記事は、以下↓ 「カフィエ」をまとったネルソン・マンデラ・・・南アフリカの「反アパルトヘイト」の闘いと、パレスチナのそれとの、歴史的な「絆」をたどる/ニック・ドール2023年12月5日アル・ジャジーラ・・・「ANC」のユダヤ人、アルチュール・ゴールドライクの事跡も(前半) 彼らは、口先だけで支援すると言ってくれたのではなかった。彼らは、私たちのために資源を提供してくれ、私たちが、勝利できるようにしてくれたのです・・・「カフィエ」をまとったネルソン・マンデラ、南アフリカの「反アパルトヘイト」の闘いと、パレスチナのそれとの、歴史的な「絆」をたどる/ニック・ドール2023年12月5日アル・ジャジーラ(後半) (訳注)同じ筆者が、アイルランドの作家、サリー・ルーニーの、「BDS」連帯への感謝をつづった記事など↓ 「サリー・ルーニーさんへ、ガザからの手紙」/ハイダール・エイド2021年11月10日、「サリー・ルーニー、賞賛と防衛のために」アンドリュー・ミトロヴィカ2021年10月21アル・ジャジーラ・・・パレスチナのガッサン・カナファーニ、そして、アイルランド、ジョイス、ワイルドまで ・・・ (訳注)「ギフト・オブ・ザ・ギヴァーズ基金(贈与者からの贈り物)/Gift of the Givers Foundation」、1992年創立の、災害時緊急援助を任務とする、南アフリカ最大規模のNGO。代表、医師イムティアズ・スーリマンImtiaz Sooliman(1962-)。 (訳注)アラン・ボーサクAllan Boesak(1946-)、オランダ改革派教会Dutch Reformed Church牧師、反アパルトヘイトの闘士 ・・・ (訳注)ヒナ・ラバーニ・カールHina Rabbani Khar(1977-)、パキスタンの政治家、元外相、当初、「パキスタン・ムスリム連盟Pakistan Muslim League (Q)/PML(Q)」から立候補して政界進出、後に、「パキスタン人民党Pakistan People's Party(PPP)」へ 2022年創立の、「気候変動委員会Climate Overshoot Commission」の、創立メンバーの一人でもある (訳注)「第99条項/Article 99」、国連憲章第99条は、以下のようにうたっている、 事務総長は、みずからの見解により、国際社会の平和、安全が害される恐れがあると信ずるときは、その事項に関して、安全保障理事会に対し、注意を喚起することができる。 The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security. この条項が発動されることは極めてまれで、歴史上の主な例を挙げると、 1960年、コンゴ動乱/ダグ・ハマーショルド 1971年、バングラデシュ解放戦争/ウ・タント 1971年、イラン人質事件/クルト・ワルトハイム 1989年、レバノン内戦/ハビエ・ペレス・デクエヤル 2023年、イスラエル―ハマス戦争/アントニオ・ギテレス ウィッキー・ソース「国連憲章第15章」原文 (訳注)この記事の筆者の経歴に関連して、パキスタンの主要政党について、まとめておく 「パキスタン・ムスリム連盟Pakistan Muslim League (Q)/PML(Q)」、1999年のクーデター首謀者、ペルベス・ムシャラフを支持すべく、2002年に、「パキスタン・ムスリム連盟ナワズ派Pakistan Muslim League (N)/PML(N)」から分離した政党 「パキスタン・ムスリム連盟ナワズ派Pakistan Muslim League (N)/PML(N)」、1993年創立、首相ナワズ・シャリフNawaz Sharif 「ムスリム連盟Muslim League」、上記、PML(N)などの母体となった政党、英領インド帝国下、1906年にダッカで創立された「全インド・ムスリム連盟All-India Muslim League(AIML)」の直接の後継政党 「パキスタン人民党Pakistan People's Party(PPP)」、1967年、アユブ・カーンAyub Khanの軍事独裁体制への反対を掲げて、ラホールにてズルフィカール・アリ・ブットZulfikar Ali Bhuttoを指導者として創立 、第二インターナショナル所属の社会民主主義政党、1970年代、チア・ウル・ハクZia-ul-Haqの軍事独裁下には低迷したが、1980年代後半以降の、民政化の中で、「PML」を中心とする「イスラム民主連合Islamic Democratic Alliance/Islami Jamhoori Ittehad」との間に、二大政党政治のシステムを形成、しかし、2013年の選挙では、イムラン・カーンImran Khanの「パキスタン正義運動Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI)」に大敗 ハニフ・クレイシ原作の映画、「マイ・ビューティフル・ランドレッド」の中には、主人公の父親が、おそらく、チア・ウル・ハク政権下でイギリスに亡命を余儀なくされていたのだろう、「ブット派の社会主義者」として描かれている、以下参照↓ 「マングローブ」などと言う名を聞けば、他人事とは思えなくなるし(笑)、ヴァネッサ・レッドグレィヴ、漱石、ジョージ・オーウェル、ハニフ・クレイシも交えて、・・・草創期「英国ブラック・パンサー」闘士の回顧記事 「マッドマン・イー・ノック・サムワン・オア・アナザー」をめぐって、など、・・・、セイディー・スミス「ホワイト・ティース」精読、は続く また、バングラデシュ独立に対する、パキスタンの各政党の対応についての若干は、以下参照↓ 「沈黙も、恐怖感も、ぴったりそろっていた」・・・ジュンパ・ラヒリ「ピルザダさんが食事に来たころ」を読む・・・続編、「バングラデシュ解放戦争」略史    Quatre heures à Chatila/Jean Genet、「シャティーラの四時間」ジャン・ジュネ ・・・ 高橋源一郎が、どれかの書物の中で、1982年、ベイルート、「サブラ・シャティラ虐殺」直後の現場に立ち入った最初のヨーロッパ人の一人として、ジャン・ジュネが書き残した言葉、を引用していたのだ。それは、こんなふうな一節だった・・・ この場に欠けているのは、祈祷の朗誦なのだ どんな文脈で引用がなされていたのかは思い出せないし、そのときは、引用文の意味もよくわからなかったのだが、それだけになお、気がかりなままにとどまっていた。現下のガザの事態を伝える記事を読んでいて、この四十年以上前の事件が言及されていたからだろう、あらためて確かめてみたくなった。「シャティーラの四時間」は、ちゃんと日本語訳が出ていて、しかも訳者は、「過激派」学生だった頃の先輩にあたる人だ、腰まで伸びた長髪を輪ゴムで束ねて、その上に赤ヘルメットをのせ、壇上での「アジ演説」、民●青であれ中●核派であれ、実も蓋もない痛烈な罵倒は、胸のすくような鮮やかさがあった、赤●軍派のシンパサイザーだったはずで、パレスチナの連帯運動に、その後も関与されていたのだと思う。大学の先生になりたての頃に一度たまたまお会いしたことがあったが、かつての激越なアジテーターとは打って変わった、柔和な話しぶりを思い出す。だから、この書物の翻訳者として、これ以上ないほどふさわしい人と言えると思うのだが、いかんせん、貧乏人にはとても手が出ない値段だったので、やむなく「自前」でなんとかすることにした、ありがたい時代だ、原文のフランス語版も、英訳版も、「ネット」で、無料で見ることが出来る、英語版「PDF」で、21ページ、というそれほど長くはないものだったから、全文を「拙訳」してみよう、と、野望も湧いたが、まずは、問題の、高橋源一郎氏が引用していた一節を見つけられたところで、一休みすることにした。・・・なぜこの言葉が、気がかりだったか、胸に手を当ててみるまでもなく、わかる、ガザでの「戦争」が始まって以来、私は、すでに十本以上になるか、アル・ジャジーラ英語版の記事を、翻訳して「SNS」に投稿する、などと言うことをしている。「西側」メディアの強固な「ダブル・スタンダード」に抗して、「アラブ・第三世界」を背負って孤軍奮闘の感のある、このカタール発のテレビ局/新聞社の記事を、いわく「拡散」して、人々を「啓蒙」しようなどと、大それたことを企図している訳ではなくて、だいたい、私の「SNS」アカウントなんて、ほとんど誰も見ないのだし、ただただ、日本語の言葉に置き換えるという作業を通じて、初めて理解できることも多いから、いわば、自分のためにやっているに過ぎないのだが、いずれにしても、海の向こうの「戦争」を奇・貨・と・し・て・、人々が砲弾の下で苦しみ、泣き叫んでいるときに、そんな他者の苦痛をき・っ・か・け・にして、自分のためであれ、他人様のためと称するのであれ、なにごとかをなす、ということに、「罪悪感」が伴わない訳はないだろう?マス・メディアの伝える「ニュース」の大半が、「殺人事件」であることからわかる通り、人は、他者の「死」に対して、明らかに「はしゃぐ」という態度を採用してしまう、それを、「道徳」的に難詰しても仕方がないのは、例によって同じことばかり言っているが、それは、「『愛の対象』の喪失」という「トラウマ」経験に対処する、互いに矛盾するかに見えて、実は同根で切り離すことのできない、二つの「症候」、(1)抑鬱、と、(2)躁的防衛、のうちの一方であるからだ。「私たち」は、「味方」に犠牲者が出るたび、何度、「悲しみを怒りに変えて闘おう!」と、こぶしを振り上げて唱和したことだろう。亡くなった人をよく知っていた訳でもないのに、「悲しんで」いるわけでもないのに、漫然とそんなシュプレヒコールに合わせている自分を、恥ずかしく、申し訳なく感じてきたものだ。沖縄に来たばかりの頃、牧志の小さな公園での集会に居合わせたことがあって、マイクを取った、いかにも朴訥そうな活動家の一人の方が、「あの、95年の『事件』の後のような運動の盛り上がりを!」とぶち上げられたときに感じた違和感が、あるいは、その後の私自身の「発病」につながっているような気さえする。95年の「事件」の被害者の方は、おそらく存命で、だから「死者」に対するものではないのだけれど、あらゆる他者の被った不幸が、「死」の隠喩として、読み取られる、というのは、ありうることだ。意地悪な読み方であることは理解しているが、「事件」がも・う・一・度・起これば「運動」が盛り上がる、などと言うのは「不謹慎」なことではないのか?マルクス主義の革命理論には、「絶対窮乏論」などと言われるものがあって、弾圧が強まり、犠牲者が数多出れば出るほど、人民の怒りが燃え盛って、革命の機運が高まる・・・もちろん、事実としてそれはありうることなのだから、これまた「道徳」的な譴責は的外れということにはなる。では、いったい、何・が・欠・け・て・い・る・のか?高橋氏が引用したジュネの言葉が「琴線に触れた」のは、きっと、そういうことだったんだろう。「悲しみ」を、「怒り」に、いや、他のいかなるものにも「変える」ことはできない、「悲しみ」には、「悲しむ」以外の使・用・法・がない・・・長い長い「病」の間、私は、ただひとつのことだけを考えていたような気がしていて、ようやく、たどりついた「悟り」めいたものとして、言えるのはこの程度のことだ。「処方箋」があるわけではない、だが、他者の苦痛の知らせを聞いたとき、まず「はしゃぐ」、すなわち(2)「躁的防衛」、以前に、ただただ「悲しむ」こと、すなわち(1)「抑鬱」、無条件、無前提に、「共感」、あらかじめ「同類」と判明しているものを選択して送られる「シンパシーsympathy」ではなく、理解も感情移入も困難な不可解な「他者」であったとしても、無条件、無前提に送られるべき「エンパシーempathy」としての「共感」、を表示すること。ジュネの用いた、「祈祷の朗誦」なる言葉が、同じことを記述しようとしているのではないか?という私の予感が当たっているのかどうかは自信がないが、その言葉は以下のように登場する。「レバノン内戦」最末期、「PLO」は、ベイルートを撤収し、チュニスに本拠を移動することを余儀なくされた、「国際社会」の介入によって、戦闘員たちも武装解除されたであろう、キャンプの防衛、治安活動を担当していた各派の武装部隊が撤退したすきを狙うようにして、非武装の民間人のみが残されたシャティラ・キャンプに、イスラエルの「代理/プロクシー」であるマロン派キリスト教民兵部隊「ファランジスト=カタエブ」が乱入して、三昼夜にわたる狼藉の限りを尽くした、直前にベイルートに進駐して、キャンプ付近をも制圧していた「イスラエル国防軍(IDF)」の、少なくとも暗黙の承認を受けていたことは疑いがない、と言われている、だから、ジュネがキャンプに入った三日目の昼間も、おびただしい数の遺体が、いまだ弔われることなく置き去りにされていたのだ・・・ ・・・ こんな考えが、浮かんだのだ、棺桶をつくるための木材も、あるいは大工も、とても足りないだろう。でも、どうして棺桶が必要だなんて思うんだ?ここにいる死人たち、男も女も、みなムスリムではないか、ムスリムは死ねば、白布に包まれるのだ。こんなにもたくさんの遺骸を包むのに、いったい何ヤードの布がいるだろう?それに、どれほどの祈りの言葉が?この場に欠けているのは、祈祷の朗誦なのだ、と、私は理解した。 (English) I though to myself that there would never be enough boards or carpenters to make the coffins. But then why would they need coffins? The dead men and women were all Muslims, who are sewn into shrouds. How many yards would it take to enshroud so many corpses? And how many prayers? What was missing here, I realized, was the rhythm of prayers. (Français) Je me dis qu’on n’aurait jamais assez de planches ni de menuisiers pour faire des cercueils. Et puis, pourquoi des cercueils ? Les morts et les mortes étaient tous musulmans qu’on coud dans des linceuls. Quels métrages il faudrait pour ensevelir tant de morts ? Et combien de prières. Ce qui manquait en ce lieu, je m’en rendis compte, c’était la scansion des prières. ・・・ (注) manquer:欠けている lieu:場所 se rendre compte:悟る、rendre=return,compte=count scansion:韻律、scansion=scansion ・・・ あまりにもたくさんの遺骸を目撃すれば、精神に若干の変調をきたすことは、ありうることだ、ここでもジュネは、遺骸を包むべき「シュラウド/経帷子」に、何メートルの布地がいるだろう?などと、らちもないことを思いめぐらせて、ある種の気分の高揚を経験した、と告白している。不気味で、おぞましい、目をそむけたくなるような、すでに、生命を失ってしまって、物体と化してしまった遺骸に対して、しかし、こちら、つまり「観測者」側、が採用するひとつの身振りによって、その、かつては生きていたはずの「他者」、との関係が劇的に変容する経験を記した、次の一節は、どうだろう? ・・・ あなたが一つ一つの遺体を、仔細に眺めるとしたら、ある奇妙な現象が生じることだろう、この身体にはすでに生命が存在しないという事実が、身体そのものの不在、あるいは、それが、持続的に後退していく様に、対応するのである。あなたは、どんなにそれに近づいてみても、決して触れることが出来ない、というような不思議な感覚に襲われることだろう。注意深く見つめていると、そういう事態が生じるのだ。だが、その遺体の方に向かって身体を動かし、そのすぐわきに座り込み、腕や指を差し出してみる、すると、突然に、その遺体は、眼前に存在をあらわにし、ほとんど友好的、とも言える振る舞いを示してくれるのだ。 (English) If you look closely at a corpse, an odd phenomenon occurs: the absence of life in this body corresponds to the total absence of the body, or rather to its continuous backing away. You feel that even by coming closer you can never touch it. That happens when you look at it carefully. But should you make a move in its direction, get down next to it, move an arm or a finger, suddenly it is very much there and almost friendly. (Français) Si l’on regarde attentivement un mort, il se passe un phénomène curieux : l’absence de vie dans ce corps équivaut à une absence totale du corps ou plutôt à son recul ininterrompu. Même si on s’en approche, croit-on, on ne le touchera jamais. Cela si on le contemple. Mais un geste fait en sa direction, qu’on se baisse près de lui, qu’on déplace un bras, un doigt, il est soudain très présent et presque amical. ・・・ (注) geste:仕草、geste=gesture baisser:姿勢を低くする déplacer:動かす soudain:突然、soudain=sudden presque:ほとんど ・・・ 「人間」の「友達」をもたない私には、人の死を看取った経験がないのだけれども、犬猫ならば、最盛期には、部屋の中を猫26匹、犬2匹が飛び回っていたくらいだから、少なく見積もっても、四十匹くらいは、その死に立ち会っていることにはなる。最期の苦しみ方は個体によってさまざまだが、二度三度、痙攣を起こしたのち、やがて、いつとは知れず、呼吸や拍動が止まっているのに気付く、すると、複雑な有機物を単純なものに分解する「異化」、エントロピー増大過程と、単純な有機物から複雑なものを合成するという「同化」、エントロピー減少過程との間に成立していた均衡が崩れ、前者の過程のみが暴走し始める様が手に取るようにわかる、とでも言おうか、驚くほどの速さで、たちまちのうちに、瞳は輝きを失い、被毛さえもつやをなくしていく、やがて、かつてはあんなにも愛らしかった「生きもの」が、見る見るうちに、おぞましい物体に変貌していき、それを目撃しているうちに、こちらの「心」からも、急速に「愛」が色あせ始め、「忌避」の感情にとってかわられてしまう、そんないかんともしがたい失望を、何度経験したことだろう。フロイトもどこかで言っていたと思うが、「『愛の対象』喪失」とは、「愛されなく」なることではなく、「愛されなく」なることで、もはや、自分も相手を「愛していない」ことを発見する絶望なのである。亡くなったばかりの愛すべき「生きもの」に、はやばやとそんな「忌避」の気持ちを抱いてしまうことには、当然の「罪悪感」が伴う、だからそんな時、私は、無理にでも、手を差し伸べて、まるで、彼または彼女が、「死んでしまった」ことに気付かぬようなふりまでして、今まで通りその被毛を撫でてみたり、話しかけたりしてみるのだ。ここでジュネの言う、遺骸が示す「ほとんど友好的」な「振る舞い」とは、もとより、そのような相手の「不在」を拒否、否認するかのように、忌避感を越えて無理にでもこちらが採用した身振り、いわばその「贈与」に対して、相手が示してくれた、「返礼」のごときものとして感得されたものなのだと思った、それならば私にも経験がある、と。・・・ジャン・ジュネの、パレスチナ解放闘争との関わりは、1968年、チュニジアのある町で、今まさに、その地に馳せ参じようとしているアラブ人の青年たちを目の当たりにしたことに始まるという、1970年には、ヨルダンの山中で、数か月間にわたって、「フェダイーン/戦士」たちと行動を共にしている。以下の部分は、「サブラ・シャティラ」の直前のベイルートでの感想をつづったものだ・・・そんな比較は僭越の極みであることを承知で言えば、私もまた、オスプレイやF某戦闘機の爆音が頭上から降ってくるとき、「人生で初めて、自分が沖・縄・人・になったような気が」するようにな・れ・た・のは、ようやくこの地に住み始めてから、20年近くを経てからのことだった・・・自分が「当事者」でないこと、相手にとって、「他者」であることの強力な自覚こそが、「連帯」であれ「共感」であれ、その第一の前提条件なのである、ということにして、自分を慰めているところだ。 ・・・ 道路が遮断され、電話が鳴らなくなって以来、つまり、世界の残りの部分とのつながりが絶たれてしまったことで、私は、人生ではじめて、自分自身がパレスチナ人になったような気がして、また自分がイスラエルを憎悪している、ということに気が付いたのだ。 (English) Since the roads had been cut off and the telephone was silent, deprived of contact with the rest of the world, for the first time in my life, I felt myself become Palestinian and hate Israel. (Français) Depuis que les routes étaient coupées, le téléphone silencieux, privé de communication avec le reste du monde, pour la première fois de ma vie je me sentis devenir palestinien et haïr Israël. ・・・ (注) devenir:~になる、devenir=become haïr:憎む、haïr=hate ・・・ 「シャティーラでの四時間」ジャン・ジュネFour Hours in Shatila/Quatre heures à Chatila/Jean Genet(英仏日対照・抄訳)  ・・・ Four Hours in Shatila/Jean Genet(English/HTML)/(English/PDF) Quatre heures à Chatila/Jean Genet(Français/HTML) ・・・   「女中たち/バルコン」ジャン・ジュネ、渡辺守章訳(岩波文庫)・「モロッコ流謫」四方田犬彦(ちくま文庫) ・・・ ジャン・ジュネが最初にモロッコと関わりをもったのは、彼が作家として世界的名声に包まれるはるかに以前、一九三一年にフランス軍の一兵士としてであった。前年までシリアに駐屯していた二十一歳のジュネは、みずから志願してモロッコを選び、メクネスに基地を置くモロッコ第七ライフル連隊に軍曹として勤務した。・・・ ジュネがふたたびモロッコを訪れたのは、それから三十数年が経過した一九六八年の秋のことで、場所はタンジェだった。このとき彼はすでに小説を書くことから引退し、劇作家として第二のスキャンダラスな名声を得ていた。それは彼がパリの五月革命を含め、世界中に同時に生じていた造反運動に支援を始めていた時期でもある。 当時のタンジェは、カトマンズと並んでヒッピーの巡礼の地として最盛期にあった。 ・・・ 二人がカフェでお茶を飲んでいるところに、ショックリーの顔見知りの子供がやって来た。ジュネが片言のアラビア語で話しかけると、その子は笑った。子供の靴が擦り切れかけているのを知って、ジュネは新しい靴を買ってやろうといった。いくらだい?子供が千フランかなと答えると、彼はためらわず千五百フランを与えた。もしこれで本当に靴を買わなかったら、もう俺たちは友だちじゃないぞ、邑で会っても、口をきかないからな。子供は笑って、走っていった。 三十年以上経ったのちでもショックリーはこのときの思い出を、わたしの前で懐かしそうに語る。ジュネはなるほどキリスト教の社会に生まれたけれど、あの人ほど喜捨の精神というものを深く知っている人はいなかったね。そう、それはムスリムが守るべき五つの戒律のひとつだった。 ・・・ 一九六八年のジュネに戻ろう。この最初のタンジェ滞在が加えて興味深いのは、その直後に立ち寄ったチュニジアの港町スファックスで、彼が後半生の核ともなるパレスチナの解放闘争と関わるきっかけを得たためでもある。ジュネはホテルのボーイに誘われるままに、書店でパレスチナに捧げる詩を読み、ムスリムの多くの青年がカイロ、ダマスカス、アンマンの経路を辿って、今やパレスチナへと馳せ参じているという事実を知らされる。すでにアルジェリア人を主人公にして戯曲『屏風』を公にしていたジュネであったが、それ以後の彼は、さながら宗教に改宗したかのように、パレスチナの政治闘争に参入していく。 ・・・ 自分の生命がいくばくもないことを予感したジュネがまず心に決めたのは、以後死ぬまでフランス国家に対して税金を支払わないことと、できるかぎりの時間をモロッコで過ごすことだった。彼はエル・カトラニがフェズ女と結婚すると、二人のためにララーシュに家を建てて、いっしょに住み始める。やがて彼らの間に息子が生まれると、その子にイッズ・アッディーンという名前を与えた。PLOパリ支部の代表であるイッズ・アッディーン・カラクにちなんだ命名である。ララーシュはタンジェから五十キロほどラバトの方に下ったところにある、大西洋岸の小さな村である。・・・ ・・・ 遺体は彼の遺言通り、ララーシュに埋葬されることになった。 「モロッコ流謫」四方田犬彦(ちくま文庫) ・・・ ムハンマド・ショックリーMohammed Choukri(1935-2003)  For Bread Alone/Mohamed Choukri/translation:Paul Bowles「裸足のパン」ムハンマド・ショックリー、英語訳はポール・ボウルズ 少し話はそれるが、四方田前掲書には、モロッコ人の作家、ショックリーが、ジュネと最初に出会った場面を描くのに、 思うにショックリーには、ジュネの名声を知りながらも、心の底では彼もまたナザレ人の観光客の一人にすぎないだろうと、軽く見る心理が働いていたのだろう。 とある、ここに「ナザレ人」は、「ヨーロッパ人のキリスト教徒」の意で用いられている、と想像されるが、それは、下に例を挙げるように、この町が「新約聖書」の各福音書で、イエス・キリストの故郷として描かれていることが根拠なのであろう。現在のイスラエルの都市ナザレNazarethは、その人口の大部分を、イスラエル在住パレスチナ人が占め、そのうち約70パーセントがムスリム、30パーセントがキリスト教徒、「イスラエルにおける、アラブ人の首都the Arab capital of Israel」とも呼ばれ、イスラエル領内のパレスチナ・アラブ民族主義の本拠地の役割を果たしているらしい。 2:39さて主の律法に遵ひて、凡ての事を果したれば、ガリラヤに歸り、己が町ナザレに到れり。 4:34『ああ、ナザレのイエスよ、我らは汝となにの關係あらんや。我らを亡さんとて來給ふか。我はなんぢの誰なるを知る、神の聖者なり』 ルカ傳福音書 2:39 And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city Nazareth. 4:34 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God. Luke 2:39の主語は、イエス・キリスト自身、4:34の話者は、カペナウムでのイエス・キリストの説教を聞きに集まった会衆の中の「惡鬼の靈に憑かれたる人」 カペナウムKfar Nahum、1948年「ナクバ」によって無人化された、ガリラヤ湖の北岸、アラブ・パレスチナ人の村Al-Samakiyyaに比定されている。 ・・・ 戯曲『屏風』、は「Les Paravents/The Screens」と思われる。   The Screens/Les paravents/Jean Genet ・・・ 「イッズ・アッディーン」のローマ字音訳は「'Izz ad-Dīn」だが、「イッズ・アッディーン・カラク」という人物は、見つけられなかった。 ・・・ ララーシュLarache、は、下のモロッコの地図参照  チュニジア、スファックスSfax ・・・ 「女中たち/バルコン」(岩波文庫)に付されている年譜から、抜粋すると、

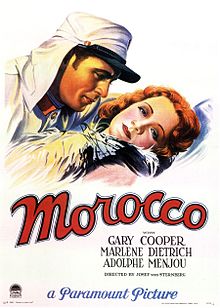

・・・ ロケット刑務所La Roquette Prisons(Grande Roquette/Petite Roquette)、はセーヌ川右岸、パリ北東部のロケット街rue de la Roquetteに、1974年まであった メトレー感化院Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray、パリ南西約200キロ、トゥール市Tours北郊Mettray  フランス 「シャティラでの四時間」には、あるパレスチナ人の歴史家と、フランス軍が、1928年、ダマスカスを砲撃した事実について会話を交わす場面がある、ジュネは、ほぼその直後と言える時期に、レヴァント地方に、フランス軍の兵士として滞在していたことになる。 ジュネが最初に、やはりフランス軍の兵士として滞在した、この時期のモロッコ史を瞥見すると、 1921-1926、アブド・エル・クリム率いるベルベル人の、リフ共和国設立を求めた蜂起、スタンバーグ監督、マレーネ・ディートリッヒ、ゲイリー・クーパー出演の映画「モロッコ」は、この「リフ戦争」を背景としている。 1930、ベルベル人居住地域の法制度変更を内容とした、フランスによる「ベルベル指令Berber Decree」に反対するデモが激化、これが、後の民族主義諸政党創立の契機となり、1934年には、モロッコ行動委員会Comité d’Action Marocaine(CAM)が創立される。  Morocco(1930)/Josef von Sternberg 映画の中で、ゲイリー・クーパーが扮しているのは、「リフ戦争」におけるフランス軍の「外人部隊/Foreign Legion」の兵士。 ディートリヒの「モロッコ」から、クラッシュ「ロック・ザ・カスバ」、まで  モロッコ、ミデルトMidelt、メクネスMeknes、ララーシュLarache ・・・  中央ヨーロッパ、チェック共和国、ブルノBrno ・・・ ラ・サンテ刑務所Centre Pénitentiaire de Paris la Santé、は、パリ、セーヌ川左岸、モンパルナスの近く、ドレフュスも、フランス領ギニアの「悪魔島」へ送られる以前、収監されていたはずだ、アニエス・ヴェルダ「5時から7時のクレオ」の台詞にも登場する、・・・、「フレーヌ中央刑務所」は、パリ南郊5キロ、Fresnesにある「Centre Pénitentiaire de Fresnes」であろう、フランス第二の規模の監獄で、ドイツ占領下では、イギリスの諜報部隊員、フランスのレジスタンスのメンバー等が収容されていた、とのこと、wikipedia英語版、著名な収監者として、ジュネの名が挙がっている レバノン杉や桐の話が聞きたいわ・・・アニエス・ヴェルダ「5時から7時のクレオ」を見る 独房の中で数学の勉強をするような、人だった、だから、こんな記述が、「正確」であったとしても、当然のことなんだ・・・大佛次郎「ドレフュス事件」を読む  パリ オルレアンOrléansの南にある「Les Tourelles」という町には、15世紀「百年戦争」時の「オルレアン包囲戦」で知られる「トゥーレル砦」があったらしいが、これが、ここでの「トゥーレル刑務所」の所在地であるかどうかは不明。ちなみにナチ占領軍からのパリ解放は、1944年8月下旬。 ・・・ 「ワハダート・キャンプAmman New Camp/Al-Wehdat camp」:アンマン南東部、「UNRWA」のウェッブサイトでは、「Amman New Camp」と表示されている  エルサレムからアンマン 「ライラ・シャヒード」:Leila Shahid(1949-)、パレスチナ人外交官、1989年、PLOの在アイルランド大使を務めたのが、外交官キャリアのはじまり、両親は、アクレおよびエルサレム出身だが、本人は、レバノンで育つ。母親の方がエルサレム出身のようで、同地を根拠地とするパレスチナ人の有力な一家(clan)、オスマン・トルコ支配、英国委任統治に対する抵抗運動の闘士たちを輩出している、アル・フサイニ家al-Husayni familyの系譜を引いているようである、ちなみに、小説、映画、「ミラル」に描きこまれている、東エルサレムの「Dar Al Tifl School/Arab Children's House/アラブの子供たちの家」の創立者、ヒンディ・ホセイニHind al-Husseini(1916-1994)も、同家の出身のようだ。ライラ・シャヒードのwikipedia英語版記事によれば、彼女は、ベイルート・アメリカン大学を卒業後、1974年まで、パレスチナ難民キャンプで働いたのち、パリの大学院で、人類学を専攻して学業を続け、その時期、ジャン・ジュネとの知遇を得たようである。ジュネの「シャティラでの四時間」に、「その前日私が聞いた、あるパレスチナ人の女友達の言葉」として、ギリシャ正教系の墓地がイスラエルの爆撃を受けた際のエピソードが書かれていて、この「女友達」が、ライラ・シャヒードである可能性があると思われるが、ジュネは、彼女について「キリスト教徒だった、と思う」と書いている、wikipedia記事には、彼女の宗教的傾向についての記述はないが、アル・フサイニ家は、もちろん、スンニー・ムスリムの有力な一家ではある。 「バスキア」、「夜になる前に」、「ミラル」の、ジュリアン・シュナーベル、そして四方田犬彦「見ることの塩」 ・・・   The Thief’s Journal/Jean Genet・「泥棒日記」ジャン・ジュネ(新潮文庫)  Prisoner of Love/Jean Genet ・・・  ベイルート  西岸、ヨルダン  西岸、ガザ、イスラエル、ヨルダン ・・・  「小春日和」?そんな生易しい(笑)ものではない、汗ばむような「夏日」が、十二月初旬には、必ずあって、「春花」たちも、う・っ・か・り・して咲いてしまうらしい(笑)。  長雨のあとのひさしぶりの晴天だから、心はずませて、出てきたんだな!・・・いや、それは、「観測者」たるあなたの方だろ(笑)?       イソシギ(シギ科)  アオサギ(サギ科)  ダイサギ(サギ科)  トックリキワタ(パンヤ科)・白花品種   オオバン(クイナ科)  数年に一度しかお会いできない、珍しい旅の方ですから・・・。    マガン(カモ科)  クロサギ(サギ科)・黒色型 ・・・  子供のいない公園は、落ち着く、などと言ったら、いわゆる「顰蹙もの」(笑)、なんだろうか?     ハクセキレイ(セキレイ科)  トックリキワタ(パンヤ科)・白花品種   オジギソウ(マメ科)  コサギ(サギ科)  キジバト(ハト科)  ハクセキレイ(セキレイ科)  押し入れにためてあった、十年くらい前の古新聞によると・・・(笑)。     トックリキワタ(パンヤ科)・紅花品種  あなたの祖先が知らなかったはずの、「テイスト・オヴ・ハニー」(笑)   ツマベニチョウ(シロチョウ科)、トックリキワタ(パンヤ科)・紅花品種 ・・・ 四月、サンタクルスはトポロチと呼ばれるショッキング・ピンクの南米桜に彩られる。 日本だと桜は春を告げる花だが、トポロチは秋の訪れとともに咲く。・・・ サンタクルスの第一環状線にあるウルグアイ通りのトポロチは、それは見事な並木だった。・・・ ・・・ 「綺麗な花ね。見てるだけで幸せな気分になるわ」 「本当に綺麗な花はタヒーボですよ。・・・」  「ヒストリア」池上永一(角川書店) トックリキワタ(パンヤ科、または、アオイ科Ceiba speciosa)、のボリビアでの呼び名が、「トポロチToborochi」、沖縄では、「南米桜」と呼ばれる。 「タヒーボTaheebo」は、パウダルコ(ノウゼンカズラ科Handroanthus impetiginosus/Ipê, Pau d'arco)、ブラジルの国花だそうだ、やはり、南米移民の人たちが持ち帰ったという由来で、沖縄でも街路樹として用いられているというから、見たことがあるのかもしれないが、写真を見ても、思い浮かばない、・・・、コガネノウゼン(ノウゼンカズラ科)というのが、沖縄では「イペー/キバナイペー」と呼ばれているらしく、「ゴールデントランペットツリー」の別名の如く、黄色いラッパ状の花が、枝先からいくつも広がって咲くようだ、今後、気を付けて探してみよう(笑)、・・・、樹皮の内側部分がせんじ薬として用いられてきたようで、その薬の名称が、「タヒーボTaheebo」であったようだ。  ・・・  Okinawa Uno, Santa Cruz de la Sierra/Bolivia 「コロニア・オキナワColonia Okinawa」、1950年代、戦前からボリビアに移住していた沖縄出身者が、故郷から移民を呼び寄せる計画を立てたのが発端のようだが、米軍基地建設で土地をうばわれた過剰人口の「はけ口」として、琉球政府が、入植を奨励することになった、といういきさつであるらしい、サンタ・クルス市の北北東80キロ、現在は、「Okinawa Uno」という名称の行政区画となっている、とのこと、この「コロニア・オキナワ」入植十周年記念式典、1964年、に出席した琉球政府の農業技術者、天野鉄夫(1912-1985)が、トックリキワタの種子を持ち帰り、自宅で苗木を育てたものが、今日この島のいたるところで見られるこの樹木の、原木であったらしい、沖縄では、文字通り綿を吐く果実はできるものの、種子は出来にくいようで、そうすると、挿し木等の「クローン繁殖」で、広まったことになり、つまり、今見るこの樹は、ことごとく遺伝子を共有する「同一個体」なのかもしれない、・・・、天野氏は、大宜味村生まれ、沖縄県立農林学校、現・北部農林高校、出身、1930年代には、中国大陸での植物調査に従事、その後現地召集、1946年引き上げ、辺士名高校の生物教師を経て、琉球政府に就職、という経歴を持つ。 ・・・ 沖縄戦で砲撃を受けたショックで「マブイ」を落としてしまった、知花煉、なんでも、人は「マブイ」を七つくらい持っているらしく、一つくらい生きるのに落としても支障はないらしい、こうして彼女は、身体を離れて浮遊する「マブイ」と、一つを失ったものの身体を有するもう一人、とに、分離して生きることになる、米陸軍諜報部隊「CIC」に追われる身となったため、戦後第一回の移民事業に紛れてボリビア、サンタクルスから「コロニア・オキナワ」へ、という物語、那覇出身、東京在住のこの作家の作品、「カジマヤー」や「テンペスト」には、友達のいない私(笑)が、それでも、それこそ「マブイ」であるとか、沖縄の歴史、習俗、言葉をこっそり学ぶのにとてもお世話になったので、感謝の気持ちは忘れないのだが、どうも、ときとして「荒唐無稽」が度を過ごし、食傷気味になってしまうことも多いので、この「ヒストリア」も、若き日のバイク旅行中のチェ・ゲバラが登場し、沖縄に配備された「メースB」の核弾頭を、盗み出してキューバに運んで、云々、というところで、投げだしてしまった、ちなみに、その核弾頭を盗み出したのが、京都帝国大学出身の「共産主義者」の「うちなーんちゅ」だ、という設定には、苦笑を禁じ得なかったが、・・・、「メースB」は「MGM/CGM-13 Mace」戦術地対地巡航ミサイル、1960年代、沖縄には、読谷村「ボロ―・ポイント射撃場/瀬名波通信施設」、うるま市「ホワイト・ビーチ地区」、金武町「ギンバル訓練場」、恩納村「恩納サイト」の4か所に配備されていた、とのこと、・・・、ゲバラの年譜を見ると、「モーターサイクル南米旅行日記」に描かれているのは、アルゼンチン大学在学中の1951年の旅、革命進行中のボリビアを訪れたのは、大学卒業後の1953年、その後アルベンス政権下のグアテマラで医師として滞在するも、同政権が、1954年、CIAの後押しするクーデターで倒されると、メキシコに移り、そこで、キューバから亡命中のフィデル・カストロに出会う、経緯であったようだ、・・・ Jacobo Árbenz(1913-1971) The Bolivian National Revolution, 1952 Che Guevara(1928-1967) Fidel Castro(1926-2016) サンタ・クルス市の地図を見ると、たしかに、この町は、三重の環状道路に囲まれたような形をしていて、そこから延びる街路には、南米各国の名を冠したものが多々あり、一番内側の環状道路の北東部に、「ウルグアイ通りAvenida Uruguay」を見つけることが出来た。 ・・・  イソシギ(シギ科)   リュウキュウコスミレ(スミレ科)  「約翰伝四章第十四節」(ヨハネ伝4章第14節) エソコタエテイブンニ、スベテワガトラシヨル水ノムスヤ、イツマデカワカン。マタワガトラキヤイルミヅヤ、ニクノナカニイソントナイル。カギリナシノイノチワキイテルモン (耶蘇答えて言ぶんに、すべて我がとらしよる水飲むすや、いつまで渇かん。また我がとらきやいる水や肉の中に 4-13イエス答へて言ひ給ふ『すべて此の水をのむ者は、また渇かん。 4-14されど我があたふる水を飮む者は、永遠に渇くことなし。わが與ふる水は彼の中にて泉となり、永遠の生命の水湧きいづべし』 ヨハネ傳福音書4-14 4-13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again: 4-14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. John 4-14 「サマリヤSamariaのスカルSycharといふ町」の泉のかたわらでの、「イエス」と「サマリアの或女」との会話・・・この泉が、「ヤコブの泉Jacob's Well」を指すといわれており・・・ヤコブと言うのは、アブラハムの子がイサク、イサクの子がヤコブ、・・・、「Sychar」は、異論もあるものの、その泉の所在地、「Shechem」に比定されており、その場所は、現在の、ヨルダン川西岸地区ナブラスNablus近郊にあたる 「旧約聖書」研究、始めました 「全て我が取らしゆる水飲むすや何時迄ん、渇かん」、ベッテルハイムの「うちなー口」  ヨルダン川西岸地区、地図  旧約聖書登場人物系図  新規お客様、お一人様ぁ、ご案内ぃーい!(笑)  写りこまないよう用心していたのだが、しまった、写ってしまった以上、むしろ大声で喧伝すべきだ(笑)、ことさらな「貧乏」を強調するように(笑)、撮影者のズボンに、大きな穴が開いている! ご近所迷惑なほど、大きな声で泣くのは、どうやら・・・ここは、階段を昇って二階にあるのだが、奇特な老人が、のら猫用のご飯をいつも出しているらしい、ということは、近辺ののら猫コミュニティーでは(笑)よく知られているのだろう、親から子へ、先輩から後輩へと、「伝承」され(笑)、こうして、新たなお客様が、現れたりもする、そんな風に、やや遠くの方から、危険を冒して・・・あまり「友好的」とは言えない人間の目もある、途中でボス猫にいじめられるかもしれない、そんな危険を冒して、はるばる階段を昇って来たのに、その家の主が、寝とぼけていて、お皿が空っぽになってしまっていることもままあったので、どうも、それに対して、憤懣を(笑)、吐露しているようにも見受けられたから、さまざまなご馳走を出して、機嫌を直してもらおうとしたわけだ、もちろん、何が不満で泣いていたのか?そもそも、別に不満でもなかったのか?は、謎のまま、おそらく、本人も忘れているに違いない(笑)。鉢割れ、白黒、ボブ・テイル、女の子のようですね、まだ、一歳にならない「子供」のように見受けられる、こうして「仲良く」してもらえるのは、「友達」のいない人間には、もちろん、限りなくありがたくうれしいことなのだけれど、「愛の対象」をもつ、ということは、そのままただちに、それを「失ってしまう」ことを、心配しなければならないことを意味する、あらかじめ「失敗」に帰すに決まっている「未来」から、遡及的に「現在」を、不幸で彩ってしまうことを「症状」とする、「メランコリー者」にとっては、とりわけ。  「大つごもり」捕物帖、余話(笑)。 晴れていたのに、「初日の出」も、「臥待」の「有明」の月も見れなかったのは、寝過ごしたのではなくて、それどころではなかった(笑)のだ。「大つごもり」の夜は、とりわけ冷え込んだ、窓の外から、こいつの切ない鳴き声が聞こえるではないか?ベランダに出ると、私の姿を認めるや、一目散に駆け寄ってきて、膝の上に飛び乗った!まるで、「恋愛映画」、いや、そんなの、観たことないけど(笑)、のワンシーンみたいな仕草に、こちらも、特別な日付、ということで、多少気持ちが高揚していたのも手伝って、そのまま抱きかかえたまま、部屋の中に引き入れることになったのだ、だから「捕物」でも何でもない、そこまでは、きわめて友好的であった(笑)、・・・、それから二昼夜ほども経て、状況が落ち着いた(笑)今だから言えることだが、それまで四匹の「コミュニティー」の中で出来上がっていた、諸々の「愛憎/好悪」の関係の網の目が、新たな一匹の加入、という事実によって、ただちに「流動化」するわけである、威圧して排除すべきか?はたまた、機嫌を取って子分とするか?などなど、それぞれが、目まぐるしく「利益衡量」しようとしているのかも、と想像せざるを得ないような(笑)、緊迫した時間の間、私は、新たな環境にまだ興奮気味の、こいつを、ずっと膝の上にだっこしたまま、慰撫し続けていなければならなかったのだね。いつものことだが、一時は、部屋の中に引き取ったことを、端的に後悔してしまう、こんな、神経すり減らす環境かも知れないところに、連れてきてしまって、こんなの「保護」どころじゃない(!)、こいつにとって、ちっとも「幸せ」なんかじゃないかもしれないじゃないか?とかね。でも、それは「記憶容量」が小さい証にすぎない、と人は言うかもしれないが、猫たちを見ていて、一番感動させられる、どころか、見習わなければならない、とさえ思わせてくれるのは、その徹底した「忘れっぽさ」、「根に持たない」性格、なのだな(笑)。「忘れる」ことができる、という能力が、生き延びるために必須のものだったのだ、言語を獲得して、記憶容量を飛躍的に高めてしまった我が同胞、「人間」たちは、その結果、その能力を、欠落させてしまったのかも、とか言うと、なんだかお説教臭くて、いやだけど(笑)。  あの、ずっとそこにおられたのでは、こちら、何も出来ないんですけど?いや、何も出来なくても、別にかまわない、と言えばそれまでなんですが(笑)。「大つごもり」捕物帖、その後。 スマホの「自撮り」モード、英語では「セルフィ―Selfy」って言うみたいですね、「自分」の写真など、絶対に撮りたくない、ええ、昔から、病的に嫌ってましたよ、「卒業写真」の撮影日なんか、わざわざ欠席して(笑)、アルバムには、だから、右端の空の上に、楕円形に切り抜かれた学生証の写真が、浮かんでたりしたものでした。猫が自分の膝の上でくつろいでいるのが、あまりに「幸せそう」(笑)、なので、ときどき撮りたくなるが、ますます「老醜」著しい(笑)、自分の顔が、決して入らないように、気をつけなければなりません、・・・、ところで、もう、十年以上前、になりますが、その頃はまだ「ガラケー」だったが、「自撮り」モードはあって、撮りながらようやく気付いたんだが、撮影中にモニターに映っているのは、左右反転した映像なんですね、そりゃそうだ、自分の右手は、画面の右手、つまり、画面の中の人物、「鏡像」にとっては、左手、そうでないと、撮影者が混乱してしまう、混乱してしまうのはなぜかと言えば(笑)、私たちは、この「自撮り」経験を、「鏡」を見るアナロジーでとらえているからなのですね、その頃読んでいた大森荘蔵、いや、大森荘蔵を引用した野矢茂樹だった、に、どうして鏡の中の像は、「左右」が反転するのか?実物と鏡像の間で、ほ・ん・と・う・に・、反転しているのは、「前後」であるのに?、というなかなか難解な哲学的な問いが提示されていて、おりしも、ちょうど「病気」の重篤だった頃だから(笑)、そういうどうでもいいような事柄に没頭して、諸々の「現実」をやり過ごせるなら好都合、だったのだろう、大森先生の説は、「身入れ法」というものだそうで、私たちは、鏡に映っている自分の姿に対して、「同一化」しようとするとき、恰も、鏡の中に一歩踏み込んで、その場で「回れ右」をして、そうすると、自分を鏡像に「重ね合わせる」ことができる、と考えるのだろう、とのことであった、・・・、で、ところで、そのスマホの「自撮り」でも、あるいは、昔の、いや、今でもあるのか?「プリクラ」でもそうだが(笑)、撮影時のモニターに映っているのは、左右反転像、だから、たとえば、着ているシャツに、なんか横文字のロゴマークなんかが入っていたとしたら、それはひっくり返って読めなくなってしまっているのだが、保存された後の画像、「プリクラ」なら、印刷されて出てきた画像は、もう一度、左右反転して、つまり、誰か他者が、たとえば、猫を膝の上にのせている私にカメラを向けて撮影している、ふうに、なっているのだが、それだから、というわけでもなかろうが(笑)、なにか「違和感」(笑)がある、つまり、自分を撮った写真、というのは、つねにそうであろうが、そこには、「他者」のまなざしの中にある「自分」が写っている、からなのだろう、などと、たかが猫の写真撮るだけで、これだけの小難しそうなことをしゃべらねば気がすまないのは、やはり「病的」といわざるを得ない、ということにして・・・(笑)。  「荒磯(ありそ)」、の、孤独者(?)    ミサゴ(タカ科)  まもなく「冬至」なのだから、なるほど、陽が落ちるのが早くなるのも当然なのだった。   ハシビロガモ・メス、マガモ・オス(カモ科)  マガモ(カモ科)・オス  ハマシギ(シギ科)  ヒバリシギ、ハマシギ(シギ科)  ハマシギ(シギ科)  ハクセキレイ(セキレイ科)  ヒバリシギ(シギ科)  ヒドリガモ(カモ科)・オス  コチドリ(チドリ科)  ハマシギ(シギ科)  シロチドリ(チドリ科)  ヒドリガモ(カモ科)・オス、ヒバリシギ(シギ科)  ヒバリシギ(シギ科)  カワウ(ウ科)  ヒドリガモ(カモ科)・オス  ヒドリガモ(カモ科)・オス、オオバン(クイナ科)、シロチドリ(チドリ科)、ハマシギ、ヒバリシギ(シギ科)  ダイゼン、シロチドリ(チドリ科)、ハマシギ(シギ科)  アオアシシギ(シギ科)  ダイゼン(チドリ科)、アオアシシギ(シギ科) ・・・  「常夏」の島にも、ちゃんと「冬」があって(笑)、しかも、雨か曇りばかりなんだ、ということを、毎年、忘れてしまう。   ツマグロヒョウモン(タテハチョウ科)・メス   イソシギ(シギ科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)   サシバ(タカ科)  カッコウアザミ(キク科)   シロガシラ(ヒヨドリ科)   イソシギ(シギ科)   ハクセキレイ(セキレイ科) ・・・  たまに空が晴れると、どこか出掛けなければ、とそわそわする、あるいは、前世は、「光合成植物」だったのでは、とか思う(笑)。   シジュウカラ(シジュウカラ科)  干潟がこんなに賑わっている、なんて、よほど目を凝らして見ないと、とても気づかない。  ダイゼン(チドリ科)  シロチドリ(チドリ科)  キョウジョシギ(シギ科)、ダイゼン(チドリ科)   ミサゴ(タカ科)   イソヒヨドリ(ツグミ科)  キョウジョシギ(シギ科)    ハマシギ(シギ科)、シロチドリ(チドリ科)   ダイゼン(チドリ科)   ハマシギ(シギ科)  ダイゼン(チドリ科)   シロチドリ(チドリ科)    ダイゼン(チドリ科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)   イソシギ(シギ科)    オオバン(クイナ科)  トックリキワタ(パンヤ科)・白花品種  トックリキワタ(パンヤ科)・紅花品種  花は、花として、笑いもできる・・・だったっけ? 「野草愛好家」は、園芸植物には疎い、その頭状花の形状から、キク科であることは、容易にわかるけれども・・・名前を知らないと、「愛する」ことすらできないことも多いのだが、ここはひとつ、喜納昌吉先生を見習って(笑)、「花として、花として、咲かせてあげたい」、と言ってみよう。公園に、綺麗な花壇をつくろう、などという発想は、おそらく、「北」の国、たとえば、イギリス植民地主義(!)、のものなんだな、「南」では、あまりにも旺盛な「自然」の植生が、そんな繊細な「人工」的なものなど、あっという間に覆ってしまう、いくらこまめに、「草取り」をしても、無駄だと観念し、やがて打ち捨てられることになるまで、多分、それほど時間はかからない。アルンドゥハティ・ロイ「小さなものたちの神」、の舞台は、南インド、ケララ州、シリア系キリスト教会の要職にある宗教者の娘が、こともあろうに、カトリックの宣教師に恋をしてしまった、ほとぼりをさますべく、米国の大学へ、そこで「造園学」を学んで帰国、何て名前だったっけ、サトイモ科の葉っぱが真っ赤な園芸植物・・・婚期も逃してしまったし、実家で、閑にまかせて、庭園づくりに情熱を傾けるものの、やはり、「南」の旺盛な植生にあっさり負けてしまって、ほどなく、打ち捨てられた様子が、描かれていたな。人類学者の川田順三が、「マグレブ紀行」の中で、ナツメヤシ文化、と、アブラヤシ文化、について論じていた、サハラのオアシスで、ナツメヤシを育てる人たちは、灌漑設備を整え、その、育てるべき植物の、文字通り「世話」をする、ところが、西アフリカの熱帯で、アブラヤシを「育てる」とは、もっぱら、猛烈な勢いで生えてくる、それ以外の植物を、次々に、伐採し続ける、ことを、主要に意味することになるのだ、と。 もちろん、撮影しようとしたのは、訪花した蝶の方で、イチモンジセセリ(セセリチョウ科)、沖縄には、固有のセセリチョウ科の蝶が、何種か生息しているのだけれど、これは、ごく平凡なもの(笑)、「本土」にももちろん住んでいて、子供の頃から、よく知っていた。    イチモンジセセリ(セセリチョウ科)、と、キク科の園芸植物     リュウキュウツバメ(ツバメ科)   コチドリ(チドリ科)  カワウ(ウ科)  陽の当たる場所でおやすみのところを、じゃまだてしてしまったようですね。     ヒシクイ(カモ科)  カモ科分類表 「カモ科」、「ガンカモ科」、ともいう、の中に、多くの種を含む下位分類として、「カモ亜科」、と、「ガン亜科」、がある・・・「カモ亜科」の方では、よく見かける種を含んでいるのはほとんどが、マガモ属Anas、それ以外では、昨年遊水地にやって来た、ホシハジロ、だったかな、潜水性のカモであるハジロ属、一度だけ、遠目に見たことがある記憶があるな、ツクシガモ属のツクシガモ・・・「ガン亜科」の方は、当地に越冬のために飛来するものとして、沖縄で出版された図鑑に掲載されているのは、下に掲げた4種、マガン、ヒシクイ、サカツラガン、ハイイロガン、二十年ほど「バードウォッチャー」だったわけだが(笑)、その間、見かける機会があったのは数えるほど、何年か前に、一度、同じ海岸で、サカツラガン、と思しきものを、目撃したはずだ、そして、今年初めて、やはり同じ海岸で、マガン、を見た、それに比べると、この、ヒシクイ、は、前にも一度、「やんばる」の「田芋/たーんむ」、サトイモ科サトイモの水耕栽培品種、の水田で見かけたことがあった。「ガン亜科」には、たとえば、オオハクチョウ、も含まれるわけで、一般に、「カモ亜科」よりは、大型種が多いのだろう・・・ここは、近くの泉から、淡水が湧きだして、せせらぎとなって、海に流れ込んでいるところ、その水辺で、結局うまく撮れなかったが、アオモンイトトンボ(イトトンボ科)の写真を撮ろうと、しゃがみこんでいて、ふと立ちあがると、手を伸ばせば届きそうなくらいの近くに、こちらが、草むらの上にべったり腰を下ろして、休んでおられたのだ、たしかに、びっくりするほど大きかった(笑)。くちばしが橙色で、根元が白い、のがマガン、黒いくちばしの先端だけが橙色、がヒシクイ、「酒面雁」というその名の通り、酔っぱらったみたいに顔が赤っぽいのが、サカツラガン、そして、見たことがないからよくわからないが、全身が灰色っぽいのが、ハイイロガン、これは、かの、コンラート・ローレンツが、卵の殻を自らのくちばしで割って、外の世界をはじめて見たときに、最初に出会った生きものを、「親」だと認定する「刷り込み」の作用によって、まさにその「親」になってしまったところの、雛の「マルチナ」ちゃんが、この種だったので覚えているのだ。ところで、英語では、「ドナルド・ダック」のduckが、「カモ亜科」、「マザー・グース」のgooseが、「ガン亜科」、の呼び名にあたることになるだろう、それぞれの家禽化されたものが「家鴨/アヒル」、「鵞鳥/ガチョウ」と、日本語では呼び分けられているが、英語では、野鳥も家禽も同じ言葉で、しいて区別するには、それぞれ「wild/domestic」という形容語句を付加するようである・・・ところで、「マザー・グースMother Goose's rhymes」とは?そういった方面の(笑)教養がないので、いわゆる「訊くに訊けない」状態だったが、遅ればせながら調べてみると(笑)、イギリスの口誦によって伝承された童謡集、17世紀ごろに、世界中に広まった、とのこと、「ハンプティ・ダンプティHumpty Dumpty」、「ロンドン橋落ちたLondon Bridge Is Broken Down」、「ハッシャバイ・ベイビーHush-a-bye Baby」、「ピーター・パイパーPeter Piper」、など、1000にも及ぶ者が収録されているそうだ ハンプティ・ダンプティHumpty Dumpty Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men Couldn't put Humpty together again. ピーター・パイパーPeter Piper Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 「peck」とは、ヤード・ポンド法の体積単位で、「乾量/液量」の区別がある、「酢漬けの唐辛子」だから、どちらか微妙なところだが、おおむね10リットル弱、ということになるが、おやおや、相当な量ではないか?(笑)  ヤード・ポンド法の体積単位 ・・・  資料映像(笑):サカツラガン(カモ科)  資料映像(笑):マガン(カモ科) ・・・ white-fronted goose:マガン(カモ科マガン属Anser)「真雁」  Bean goose:ヒシクイ(カモ科マガン属Anser)「菱喰」  ■:breeding ■:non-breeding Swan goose/Swoose Goose:サカツラガン(カモ科マガン属Anser)「酒面雁」  ■:breeding range ■:winter range Greylag goose:ハイイロガン(カモ科マガン属Anser)「灰色雁」  ■:breeding ■:non-breeding ・・・  キチョウ(シロチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  ようやく長雨があがって、久しぶりに「日光浴」でも、したくなったのだろうか?、いや、それは、あんたの方だろ?(笑)   リュウキュウミスジ(タテハチョウ科)   ハクセキレイ(セキレイ科)、サトウキビ畑のスプリンクラーが降らせる、人工の雨  シロガシラ(ヒヨドリ科)   キセキレイ(セキレイ科) ・・・  まっすぐ真下に潜るのではなくて、放物線を描くようだから、浮き上がる場所はずいぶん離れていて、だから、カメラがついて行かない(笑)。  カイツブリ(カイツブリ科)  オオバン(クイナ科)、カイツブリ(カイツブリ科)、・・・、こうして並んでくれてはじめて、カイツブリ、という鳥が、なかなか小型であることがわかった、オオバンは、カモたちの群れの中にいることが多い、オナガガモやヒドリガモよりは、ずっと小さく、コガモと同じくらいかな、カイツブリは、淡水、川や池に、単独でいるところを見ることが多かったので、比較の対象がなかったのだ。   カイツブリ(カイツブリ科)  オオバン(クイナ科)  カイツブリ(カイツブリ科) 鳰にお・・・水に「入る」ところからつくられた「国字」で、したがって、音読みはない 鸊ヘキ、ビャクpì 鵜テイ、うtí・・・「伽藍鳥/ペリカン目ペリカン科」、あるいは、「カツオドリ目ウ科」の鳥を指す言葉、ただし、漢名での「鵜」は、ペリカンを指し、「う」にあたる漢字は、 鸕ロ、lú 「カイツブリ」の名の由来は、水を「掻きつ潜りつ」が転じた、など、諸説ある、とのこと  鳥類系統図  その、足踏みしながら、くるりと輪を描く、は、何のおまじない、なんですか?   キセキレイ(セキレイ科) ・・・  冷えたコンクリートの、「冷たさ」も、たしかにひとしおだが、陽をじゅうぶんに受けたそれは、じつに「暖かい」(笑)、なんといっても、サンゴ石灰岩という「生物」由来岩石の、「模造品」なのだからな。     イソシギ(シギ科)  いつも、見当をつけていた方とは、逆になってしまう(笑)。 当地では、この鳥、ハクセキレイ(セキレイ科)は、「冬鳥」なのであるから、渡って来たときは、みな、「冬羽」、だし、今年の夏に生まれた「当年子」たちも、いたとしても、もう、成鳥らしくなっているだろうから、見わけられないだろう、・・・、夏羽/冬羽、成鳥/幼鳥、そして、雌雄、それらが、重なり合うから、見分け方は、複雑極まるようなのだが、さいわい、当地で問題となるのは、雌雄、のみ、・・・、図鑑などの記述を、何度も読み、頭に入った気になっているのに、いざ、「現物」を見ると、この鳥は、「夫婦和合」のシンボルとして信仰の対象となるくらい、「夫婦仲」がよい、とされているのだが、たしかに、ほとんどいつも、二人連れでいる、そのどちらかが「オス」で、どちらかが「メス」なのだ(笑)、なんとなく、そうじゃないかな?と、見当をつけた結果が、ほとんどいつも(笑)、逆になってしまう、というのは、どういうことなんだろう?背中が、灰色っぽいのが「メス」、もっと黒っぽいのが「オス」、今度こそ、忘れないように! この、ハクセキレイ、という種は、世界じゅうに分布する、タイリクハクセキレイ(Motacilla alba/White Wagtail)のうちの、極東地方に生息する、亜種に与えられた名称のようである、・・・、なんでも、1930年代までは、その生息域は、日本では北海道に限られており、しかし、1955年、宮城県、1980年代、南関東、北陸、と次第に南下して生息域を広げ、現在は、九州まで、・・・、という事情らしい、すると、私は、当地、沖縄に移って来てから、諸般の事情で(笑)、「バードウォッチャー」なるものに、はじめてなった訳だから、生まれ育った、本州、関西地方で、鳥たちの姿に目を止めることなど、まったくなかったのだが、どういうわけか、近所の川べりを忙しく飛びかう小鳥、黄色いのと白いの、それらが、キセキレイ、ハクセキレイ、とそれぞれ呼ばれることだけは、図鑑を眺めて得た知識でしかないものの、知っていた記憶がある、ハクセキレイとよく似たセグロセキレイ、というのがあることも、おそらく、その識別ポイントすらも、「ブッキッシュ」な知識としては、持っていたらしいのだが、すると、どうも、この記述によれば、当時、その地には、まだ、ハクセキレイは到達しておらず、もっぱら、セグロセキレイが「優占種」だったのでは、という結論になりそうな気がする、・・・、今更、そんなこと、「訂正」されたって、って話だけどな(笑)。 彼と彼女の見分け方|皇居外苑|国民公園|環境省    ハクセキレイ(セキレイ科)・メス    ハクセキレイ(セキレイ科)・オス  リュウキュウコスミレ(スミレ科) ・・・  シロガシラ(ヒヨドリ科)  道路脇を、こんな大きな鳥、「燕雀安知鸿鹄之志哉」の「鸿鹄」だ、がゆったりと歩いているなんで、ここは、「サファリ・パーク」、なのか?(笑)、と思ったくらいだ。  アマサギ(サギ科)  「焼きおにぎり鳥」クロニクル(笑)    イソヒヨドリ(ツグミ科)  早速、難解な「練習問題」(笑)。   ハクセキレイ(セキレイ科)、これは、メス、と思われる   ハクセキレイ(セキレイ科)、こちらは、オス、だろうか?  ハクセキレイ(セキレイ科)、メスか?  ハクセキレイ(セキレイ科)、オス?  ハクセキレイ(セキレイ科)、メス?・・・ほら、もう、ここら辺になってくると、この2枚、同じ個体を撮っているのではないのか、とも思え、きわめて怪しくなってくる、ここは、モズク養殖を行っている遠浅の浜辺、「夫婦者」と思しき二羽、つかず離れずの距離で、それぞれに餌を探しつつ、長い時間、歩き回っている、5メートルくらいだろうか、離れた砂浜に腰を下ろして、延々ん、それを観察しているわけだが、見ている、そして、カメラのシャッターを切っているそのときは、それぞれの「個体」を識別して、頭の中で、たとえば仮に「A/B」みたいに名付けた上で、追跡していたつもりだったのが、こうして、その「記録」だけが残されてしまうと、どれも、同・じ・、であるようにも、いや、どれも、異・な・る・(笑)、ようにも見える、という、心もとない状態になってしまうのだ、・・・、「下弦」、「小潮」の干潮は、夕刻、ほぼ水平方向に差しこんでくる夕陽に彩られると、「黒」も「灰色」も、同じように輝いてしまっていたから、という言い訳にしておこう。 ・・・  リュウキュウコスミレ(スミレ科)、・・・、なにか、鱗翅類の蛹のようなものが、いくつもくっついている!  リュウキュウコスミレ(スミレ科)  ヘビイチゴ(バラ科)  ハクセキレイ(セキレイ科)・メス  ハクセキレイ(セキレイ科)・オス  太陽光がこんなに、何もかも美しく彩ってくれる、というのなら、そりゃ、人間の病んだ心だって、それにあたれば若干、治癒する、てなこともありそうだろ?     キセキレイ(セキレイ科)   ハゼラン(スベリヒユ科)  その後の、「練習問題」・・・「エプロン」、ないしは、「よだれかけ」、の大きさ、という、新たな手掛かり。  ハクセキレイ(セキレイ科)、オス  ハクセキレイ(セキレイ科)、メス  ハクセキレイ(セキレイ科)、オス  ハクセキレイ(セキレイ科)、メス・・・この2枚は、はっきりして、分かりやすいかも?首のところの、「エプロン」、もしくは、「よだれかけ」(笑)、みたいなの、が、大きいのがオス、小さいのがメス、という話だったのではなかろうか?  ハクセキレイ(セキレイ科)、オス ・・・   コサギ(サギ科)、バン(クイナ科)  アキノノゲシ(キク科)  リュウキュウシロスミレ(スミレ科)  ダンダラテントウ(テントウムシ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  とても撥水性に優れた素材でできていそうなことが、見ただけで、わかる(笑)。   オオバン(クイナ科)  逆光のシルエットで、なおさら、そのロッド・スチュアートみたいな(笑)、「髪の毛」の具合が、よくわかる。    ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  あなた、「春の七草」のひとつの、その「近縁種」、じゃないんですか? 別に、誰に待たれている(笑)訳でもないものの、投稿が二週間ばかりも途絶えてしまったのは、一つには、能登半島の地震の知らせを、「リアルタイム」で聞いてしまったからでしょう、人がそんな困難の中にある時、気楽な、どうでもいいことを書くのは申し訳ないとも思うし、「同情」の決まり文句を並べるのも気が進まない、なにかまとまったことが書けそうになるまで、待とう、ということにしつつ、気が付けば、神戸の震災の、29周年の日付も過ぎてしまった。その朝、私は例の如く泥酔していて、京都でも震度5の揺れ、棚から飛び出てきた書物たちに頭を打たれつつも、目を覚まさなかった。東北のときは、春休みで仕事のない時期だったし、テレビも新聞もなく、ネットのニュースなども避けた生活だったから、二三日も、知らないままでいたのだった。クラスを担当していた高校二年生が、東京への修学旅行を急遽切り上げてきて、でも「非日常」的体験を得意そうに語ったりせず、ただ、それが自分にとっても「トラウマ」であることを表示する沈黙を守ってくれたのに、助けられた思いがしたものだ。琉球大学の工学部に推薦入学で合格した工業高校の生徒が、大学から春休みの課題として、「物理II」のレポートを課されたのを手伝う、という仕事が回ってきて、セシウム(Cs)137やストロンチウム(Sr)90の崩壊反応式を黒板に書きながら、きっと今頃、テレビでは連日この言葉が流れているんだろうと思いつつ、決して、そんな風に、こ・と・の・つ・い・で・に・話題にしたりすることは、しないでおこうと、かたくなに決意していた。東北産の野菜が沖縄にも空輸されていて、同僚の年配の講師から、「○○さん、あなた物理の先生なんでしょ?△△ベクレルって、どうなの?大丈夫なの?」などと質問されても、「わかりません」と、木で鼻をくくったような答え方をしてしまったが、もちろん、自分が無能な物理講師であることは否定しないが、「△△ベクレル」が「大・丈・夫・」であるか否かに確答できるような人間は、いかな優れた物理学者と言えども、この世には、決して存在し得ないことだけは、知っていたつもりだ。「当事者」でない者たちばかりが、「他者」に降りかかった災難について、ほとんどは・し・ゃ・い・で・、得意そうに、語る言葉たちを、病的に嫌悪していたのは、もちろん、自分の中にもまた、そのような「野次馬」的関心が検知されるからに他ならないが、神戸のときも、ほんの50キロ先で、人々がまだ、飢えたり凍えたりしているときに、京都の飲み屋のテーブル越しに、「活断層」についての蘊蓄がやり取りされている事態に、「切れて」しまったりすることもあった。東北の震災は、時あたかも「アラブの春」と重なっていて、福島第一原発の建屋の見取り図が連日流されているだろう画面を避けて、私はそのニュースに没頭しているふりをしていた。三月の中ごろ、すでにカダフィーが打倒されたリビヤのトリポリ、残存勢力を掃討すべく「NATO」の空爆が始まった、世・界・中・でただ一人、ほかならぬ、給電の止まったトリポリに住む人たちのみが、ほかならぬ爆撃を受けている「当事者」だけが、その「映像」を見ることが出来ないのだ、これは、とても「不謹慎」なことではないのか?・・・、スベトラーナ・アレクシェイビッチ「チェルノブイリの祈り」を読んだのは、しばらく後だが、こんなセリフがあった、「こ・こ・では、誰もチェルノブイリの話なんかしない、ただ、黙ってスコップを動かすだけ」、スコップを動かすことができないのなら、せめて、黙・っ・て・いることにしよう、と思った。 ・・・  放射性セシウム、ヨウ素、ストロンチウム、プルトニウム、崩壊反応式  元素周期表、左:原子番号、下:原子量 ・・・ 森崎和江「からゆきさん」が「からゆきさん」たちについて、陳凱歌「私の紅衛兵時代」が「文革」について、そして、アザール・ナフィシ「テヘランでロリータを読む」が、もちろん「ロリータ」について、そんなことをしたら、彼らを二度殺してしまうことになる、二重の被害者化、と言う誤りを犯してしまうことになる、と、ほとんど、同じことを書いているのを発見して、驚かされた。「同情」、「憐憫」の単なる対・象・に相手を限定してしまう眼差しは、すでにして「パターナリスティック」で、自分の中で勝手に造形した「被害者」像の中に、「他者」を閉じこめてしまい、彼らが、みずからの言葉で「トラウマ」体験を語る、と言う、ありうるただひとつの「治癒」の道を、閉ざしてしまう、ということなんだろう、と、もちろん、ずっと後のことだが、理解したつもりになった。29年前の神戸の震災のとき、ようやく重い腰をあげて、「ボランティア」らしきものに参加し始めたのは、すでに二週間が過ぎた頃だった、まだあちこちに瓦礫が積み上げられたばかりの街角を歩いているときに、ふと、人々の笑いさざめく声が聞こえてきて、「奇異」な感じを抱いたことを、はっきりと覚えている、「『被害者』化」のステレオタイプな眼差しの中では、「被災者」は、笑ってはい・け・な・い・のだった、私たちはそうやって、いわく、惜しみなく「同情」を注ぐ、その見・返・り・として、望ましい、「同情」に値・す・る・、「被害者」像を、相手に要求してしまうらしい、・・・、「同情」、「共感」を表わす二つの言葉、「シンパシーSympathy」と「エンパシーEmpathy」の違いについてのブレィディ・みかこ氏の卓抜な定義を、もう一度思い出しておこう、あらかじめ「仲間」、「味方」であることが判明しているものを選択して贈られるのが前者、感情移入さえ不可能かもしれない不気味な「他者」であったとしても、無条件、無前提に注がれるのべきものが後者だ。・・・。 ・・・ せり、なずな、おぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、これぞ七草 「せり」・・・セリ(セリ科) 「なずな」・・・ナズナ(アブラナ科) 「おぎょう」・・・ホウコグサ(キク科) 「はこべら」・・・ハコベ(ナデシコ科) 「ほとけのざ」・・・タビラコ(キク科) 「すずな」・・・アブラナ科の栽培植物、カブ/カブラ(蕪) 「すずしろ」・・・アブラナ科の栽培植物、ダイコン(大根) 毎年、この季節になると、誰も聞いてないのに(笑)「うんちく」を披歴したくなってしまうのだが、話題となるポイントは二点あって、 「おぎょう」もホウコグサの「ほうこ」も、その語源ははっきりしないらしいこと、ホウコグサは、しばしば「母子草」と呼ばれ、これと対にして、チチコグサ、という命名が、よく似たキク科植物に対してなされているが、これは、誤解に基づくものであること 「仏の座」は、その名もホトケノザ(シソ科)という植物が存在し、たしかにその花序は、仏壇に蝋燭が立っているみたいな形で、まことにそれらしいのだが、この「七草」に言うのは、小さな黄色いタビラコの花が、タビラコは「田平子」と書く、水を抜いた水田一面に繁殖するのであろう、その群れをなした花々の、黄色い雲の如くの広がりが、「仏の座」に擬せられたんだそうである 「七草」のうち、最初の5種の「野草」で、当地、沖縄には自生しないのが、ハコベ(ナデシコ科)とタビラコ(キク科)、で、いずれも、外来種らしい近縁種、ウシハコベ(ナデシコ科)、そして、このオニタビラコ(キク科)、で「代用」、いや、勝手にそう言ってみるだけだが、することにしている。「鬼」と言われるくらいだから、きっと、本・当・の・(笑)タビラコほど、繊細な、可愛い(笑)、花ではないのかもしれない、それに、当地では、真冬でも、突然、とんでもなく暖かい日がやってくるので、ほぼ年中咲いているかの印象があり、そんなわけで、申し訳ないが、あまり「ありがたみ」が、ないとも言えるのであった(笑)。    オニタビラコ(キク科)  その「わらべ歌」を、私はきいたことがないし、多分、これからもきくことはないだろうけれど・・・。 べえーべえーぬ、まさぐさや、春の若みんな。 「べえーべえー」が、山羊さん、「ぬ」は所有の格助詞「の」の音韻変化、「まさぐさ」、ちょっとよくわからないんだが、「大好物の草」という意味らしい、そして、「みんな」、がこの花、ルリハコベ(サクラソウ科)、のことを指すんだそうである、世界中の暖地に分布している植物で、日本では、四国や紀伊半島では見られるとのこと、ダーウィンの「種の起源」にも、登場する、何度か見たことがあるのだが、この花には、じつに鮮やかなオレンジ色の、「赤花品種」が存在していて、アカバナルリハコベ、と呼ばれることもあるけれど、実は、同種なのだ、という話で、ダーウィンは、古くから園芸家の間で言い慣わされてきた「種」の定義、 交配によって、不稔を生じな・い・ものは、同種である の議論の際に、この植物名を登場させたんだっと記憶する。これも、「無理数」や「アリバイ」同様、「否定文」による定義、と見るべきなんだろうか?「不稔」自体が、すでにして否定語ではないか? 交配によって、稔性が維持されれば、同種である しかし、こう言いかえてみたところで、「交配してみる」までは、「交配」して、次世代個体が発生するか?はたまた、その次世代個体が「稔性」をもっているか、が判明するには、ある程度の「時間」を要してしまう、つまり、現時点において、ある個体ともう一つのある個体とが、「同種」である、と断言できる、根拠は何もない、ってことになるではないか?「病気」が一番ひどかったころ(笑)、いつも、こんなことばかり考えていたのでした。それはともかく(笑)、まもなく二十四節気「大寒」にさしかかろうというのに、またしても、汗ばむほどの「夏日」が訪れて、こうして、「春花」が、いっせいに開花する。植物の開花規制メカニズムには、おおよそ二種あるそうで、一つが、「長短日規制」、日照時間がある値より、長くなる、または短くなることで開花、これなら、太陽暦上のほぼ一定の日付と対応付けることが出来るだろう、もう一つが「積算温度規制」、気温がある一定値を超えたその超過分を積算して、それが、これまたある一定値を超えたことを合図として開花する、暖かい日が続いたから、うっかり咲いてしまった、という、今日のルリハコベや、オニタビラコ(キク科)、なんかは、こちらにあたるんだろうと思う。     ルリハコベ(サクラソウ科)  花の上で、どういう訳か、必ず、一周、回る・・・「石垣」が訛ったのか、と思ったが、「石崖」だそうだ。  イシガケチョウ(タテハチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科) ・・・  「汽」という字は、その成り立ちから想像できるように、気体を含んだ水、のこと、ならば、どうして、海水と河川水が混合するの場所を「汽水域」と言うのだろう?英語はbrackish water、「塩分を含んだ水」、brackishには「不快な」の意味もある、とか。 旧暦十二月の新月の大潮、昼の干潮時に、少し遅れて着いたから、徐々に満ち始めた海水が、川を遡行している、脚が立たなくなるまでの残された時間、全力で餌探しをしよう、という意気込みなのか、みなさん、とても活発であった。大晦日の夜半は、とりわけ冷え込んだ、ベランダからせつない鳴き声で、子猫が呼・ん・で・い・る・、そうして、部屋の中に引き入れたのが、三日目くらいから、調子を崩し、ごはんを全然食べなくなった、動物病院に連れて行くべきか、貧乏人は、悩まなければならない、しかも、「成人の日」が月曜で連休、だなんて気づかなかったし、・・・、とか何とか、諸々の「心労」に、「新年」を寿いだり、どこかに出掛ける気分でもなかったのだけれど、今日、ようやく、食欲が少し戻り、回復の兆しが見えてきたところで、喜びのあまり、という次第になった、この干潟のすぐそばに、農協スーパーがあって、この町の特産物でもある、トマト、一年に二度収穫期があるらしい、初夏と、そして、今頃、・・・、その「初物」を買いに行く、という「理由」もあったしね。  チュウシャクシギ(シギ科)  ムナグロ(チドリ科)、アカアシシギ(シギ科)   イソシギ(シギ科)   アオアシシギ、アカアシシギ(シギ科)  コサギ(サギ科)   アカアシシギ(シギ科)  ムナグロ(チドリ科)  アカアシシギ(シギ科)  仲睦まじい「番(つがい)」を作ること、「群れをつくる」という生き方、もう一度人生やり直させてもらえたとしても、あんたには、どちらも無理、とは思うけど(笑)。  コガモ(カモ科)・オス  ハシビロガモ(カモ科)、オス、メス  コガモ(カモ科)・メス  コガモ(カモ科)、オス、メス  ハシビロガモ(カモ科)・メス  コガモ(カモ科)・メス  セイタカシギ(セイタカシギ科) ・・・  「喜びのあまり、一筆啓上」、だなんて、これまで、何回言ったことだろう!何回言っても、それは、偽らざる気持ちなんだけどね(笑)。 動物が、ごはんを食べてくれる、ただ、それだけのことが、こんなに嬉しい、とは!、と、こんなことがあるたびに、多分、過去二十年で、何十回とあった(笑)、いつも思う、三日間何も食べてくれなかったのだ、生き物が、自分から進んで食べてくれなければ、こちらとしては、文字通り、手の施しようがない、スポイトで、猫用ミルク、・・・、離乳期を過ぎると、子猫は、さっそく乳糖分解酵素の産生をやめてしまう、必要のないものにエネルギーを使わない、という至極合理的なメカニズムだ、だから、牛乳を与えると消化不良を起こしかねないから、ペット・ショップには、わざわざ乳糖を人為的に分解したものが、なかなか高価で販売されている、・・・、を喉に流し込む、という、いわば「最後の手段」も、すぐさま、吐いてしまう、というので、失われてしまった、インターフェロン、というおそらく免疫活性化物質なんだろう、を投与、これは、目や鼻の粘膜に滴下する、それから、抗生剤の錠剤を飲ませる、空きペットボトルにお湯を満たして、布でくるんで「湯たんぽ」にする、そんな作業を、珍しく(笑)てきぱきとこなし、てきぱきとこなすことが出来ている、という事実ぐらいしか、「希望」を醸し出してくれるものがないからね、なんとしても生き延びてほしい、ともちろん念じているのだけれど、だが、それは、本・当・に・、こいつのた・め・を・思っているのやら、自分が、またしても、「愛の対象」を失うことになるのを、単におそれている、という、きわめて「自己愛的」な動機に根差しているのやら、あやしくなってきて、もちろん、そんなネガティヴな思念に囚われるのは、もちろん、こちらの努力、能力、意図、といったものではいかんともしがたい事態が、出来ればよい方向に変化してほしい、と、願うこと以外、何も出来ない、という「不安」のなせるわざであることも、わかっているのだが、わかっているからと言って、やはりどうなるものでもない、・・・、動物は、風邪を引いたから、といって、では、熱を下げるために、薬を飲みましょう、とか、これぐらいなら大丈夫、会社に行きましょう、などとは、決して言わない(笑)、弱った身体が、これ以上消耗するのを避けるべく、他者との接触を避け、どこか部屋の片隅に隠れる、なるべくじっとして、ただただ、自らの身体がそなえているはずの「治癒力」を頼んで、それが功を奏してくれるのを、もちろん、そうなってくれない場合も、非常に高い確率で、あるのだが、ただただ、「待つ」、のである、・・・、思えば、人間だって、「近代」以前の長い長い歴史の中では、そうだったのだ、・・・、そして、もう、「限界」とも思われるころになって、そう、ちょうど、今日のこいつがそうだった、・・・、満を持して、その、「隠れ家」となっていた部屋の片隅から、まろび出てきて、ものすごい勢いで、空腹を満たし始める!!、その光景は、何度見ても、真に感動的なもの、と言わざるを得ない、・・・、もちろん、残念ながら、そうはならずに、そのまま、なお衰えて、「死」へと向かってしまうことの方が、むしろしばしば生じるものであるからこそ、一層、それは、喜ばしい光景になるのですよ(笑)。はい、そんなわけで、喜・び・の・あ・ま・り・、一筆啓上仕り候(笑)。  「ある」、ことと、「ない」、ことの、非対称性、について若干、お話しさせていただきます(笑)。 現に、「ある」、「存在している」、ものについては、いつ何時、それが失われてしまう、「ない」状態になる、「存在していない」、になる、可能性があるわけで、私たちは、それを、つねに、心配しなければならない。逆に、現に、「ない」、ものについては、突然発生する、などということがあるかもしれないけれど、それは、当該、「ない」もの(笑)、いや、かつて、存在して、後、失われたもの、そのもの、である、とは断定できないから、「ない」が、「ある」に、にわかに変容することを、期待することはできないし、もちろん、心配する必要もない、・・・、英語のbeがそうであるように、ヨーロッパ語では一般に、あんた、そんなこと知ってんのか(笑)?、「SVC」型の不完全自動詞としての、「○○は△△であ・る・」の「ある」と、「SV」型の、完全自動詞としての、「~が存・在・す・る・」が、同じ言葉で代用されている、日本語話者である私たちもまた、それをとくに不思議とも感じないのは、「開国」、「明治維新」以降、日本語の文法を、英語なりのヨーロッパ語の構造にあてはめた形で理解してきたことの賜物なのであれば、同じく、世界のほとんどの地域が、ヨーロッパ「列強」の植民地下にあった経験を持っているわけだから、今日、世界中のどの言語においても、同じような事情にあるのではないか?、との、かなり雑な(笑)、想像はできると思う、・・・、ああ、これが、レヴィナスの言う、いや、そんな極めつけに難解で知られる書物など、一行も読んだことはない(笑)、内田樹「レヴィナス―愛の現象学」の受け売りだ、「存在論とは異なる語法で」、なのだろうか?と、思い当たるような、いや、きっと錯覚なんだろうけど、気がする、私たちは、「存在しない」もの、「ない」ものについてすら、「存在論」的な語法を採用してしまう、いや、それしか方法がないのだ、災害や、戦争を伝えるニュースを思い出してみよう、「○○人の被害者が、あ・り・ま・し・た・」、みたいな言い方をしてしまっているじゃないか?これは、「死者」を、いまだ「存在」し続けている対象として、親しく感じている、というのとは違う気がする、ただ、それしか語法がないから、不用意に用いられているだけで、だから、それは、「死者」に対する、正・し・い・接し方、正しい服喪の身振りとは、言えないんじゃないか?・・・正月以来、うちにいるこの子猫ちゃん、動物病院に連れて行って、カルテをつくるときには、愛称名を記入しなければならない、「動物の種類:猫」、「毛色:白黒」、と書いたその隣の欄だったので、思わず(笑)名前も、「しろくろ」になった(笑)、依然として食は細く、がりがりに痩せていて心配なのだが、ほら、こうして、勢いよく食べてくれると、これは、ブリのあらの煮込みです、少し安心できる、でも、こうして、食事を与えるたびに、食べてくれるかな?どうかな?と一喜一憂しながらも、つねに、今、現に、「生きている」ものに対しては、いつか、遠からず、あるいは、すぐにでも、失われてしまう、かも知れない、という、漠然とした不安を、持ち続けなければならないのだ、そんなことは当たり前のことなんだけど、だったら、いっそ、最初から、そんな「愛の対象」など、「存在」していなければ、そもそも、心配する必要なんかなかったのに、・・・、とばかりに、まことに、「ある」ことと「ない」こととの、重たい重たい「非対称性」に、身につまされる思いがいたしましたので、・・・。  ありふれた言い方だが、「ようやく、トンネルの向こう側が見えた」みたいな感じ?食事の「賑わい」をききつけて、飛び出してくる、「待ちに待った」(笑)瞬間、でもすんでしまえば、何でもなかったような・・・。   「しろくろ」  リュウキュウコスミレ(スミレ科)  ツマベニチョウ(シロチョウ科)、トックリキワタ(パンヤ科)・紅花品種  クロサギ(サギ科)・黒色型  オジギソウ(マメ科) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.03.19 16:04:38

|