|

|

|

カテゴリ:日中関係

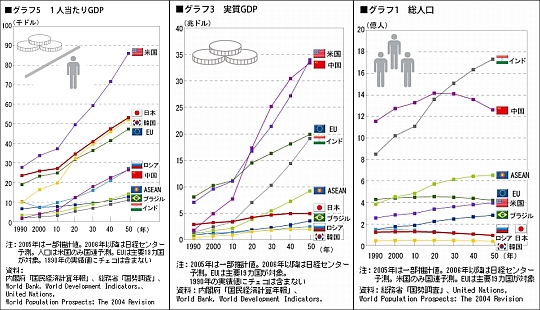

日本経済研究センターが出した世界経済長期予測よると、中国経済の規模は2050年までに、購買力平価で調整すると日本の約7倍となり、一時は米国経済をも凌駕するそうです。ただ中国の場合は、一人っ子政策のつけが2020年ごろから顕著になり、先進国になりきる前に急激に人口が高齢化・減少しはじめるので、年金などの社会保障制度が破綻してしまうのではないかと懸念されているそうです。 日本経済研究センターが出した世界経済長期予測よると、中国経済の規模は2050年までに、購買力平価で調整すると日本の約7倍となり、一時は米国経済をも凌駕するそうです。ただ中国の場合は、一人っ子政策のつけが2020年ごろから顕著になり、先進国になりきる前に急激に人口が高齢化・減少しはじめるので、年金などの社会保障制度が破綻してしまうのではないかと懸念されているそうです。 この長期予測の意味合いについて、東南アジア地域を専門とする政治学者、白石隆氏が読売新聞にコラムを寄稿されています。 (※スキャナーで読み取ってOCRでテキスト化したので、語句の間違いがあるかもしれません。) ******************************************** 地球を読む(読売新聞)2007年6月17日 白石 隆(政策研究大学院大学副学長) 秩序安定へ日米連携 中国・インド台頭 中国とインドの経済的台頭が語られるようになって久しい。ではそれによって力の分布は長期的にどう変わりそうか。また日本はそれにどう対応すればよいのか。 この問題を考える上で非常におもしろいデータが最近、発表された。民間の研究機関「日本経済研究センター」の世界経済長期予測である。これによると、2000年の購買力平価ベースで、日本の国内総生産(GDP)は2020年に4.2兆ドル、30年4.7兆ドル、40年5兆ドル、50年5兆ドルとなるという。一方、中国のGDPは20年17.3兆ドル、30年25.2兆ドル、40年30.4兆ドル」50年33.4兆ドル。別言すれば、中国の経済規模は20年に日本の4倍、30年5倍、40年6倍、50年に7倍になる。 また米国のGDPは20年16.8兆ドル、30年21.4兆ドル、40年27.2兆ドル、50年34兆ドルになるという。つまり、中国の経済規模は20年から40年にかけて米国のそれを凌駕する、しかし、人口増加率の違いから、米国の経済規模は50年までには再び中国を上回る。 次にインドのGDPは20年の7.1兆ドルかち50年には19.1兆ドルに拡大する。一方、欧州連合(EU)の経済規模は20年の14.5兆ドルから50年に19.9兆ドルとなる。つまり、50年にはインドとEUの経済規模がほぼ同じになる。さらに東南アジア諸国連合(ASEAN)の経済規模は20年3.9兆ドルから-30年5.5兆ドル、50年9.2兆ドルと拡大し、30年に日本の経済規模を凌駕し、50年には日本の1.8倍になる。 誤解のないよう確認しておけば、購買力平価ベースの経済規模が世界的、地域的な力の分布を測る尺度としてどれほど有用であるか、いろいろ議論がありうる。それは国力を考える際に、軍事力、技術水準、政治的リーダーシップなどがどれほど重要であるかを考えても明らかである。 しかし、それでも、購買力平価で見た中国の経済規模が米国のそれを凌駕して日本の経済規模の5~6倍になり、インドの経済規模がEUに括抗するようになれば、世界の秩序、アジアの秩序が大きく変容し、中国、インドが国際政治において今よりはるかに大きな存在となるだろうことはほぼ確実である。 もう一つ、確認しておくべきことは、経済的相互依存の拡大と深化である。このグローバル化と地域的な経済連携の時代、各国の経済をそれぞれ完結した単位と考えることはできない。これは東アジアにおいて日本、NIES(層国、台湾、香港、シンガポールクの拡大と深化によってますます緊密に統合されつつあることに見る通りである。 アジア経済 相互依存拡大 その結果、中国の経済発展は海外からの直接投資に大きく依存し、中国の貿易依存度はごく最近の数字だけを見ても、2002年51%から04年70%に拡大している。これは別の言い方をすれば、経済的相互依存の拡大と深化によって、中国のような国々もますます既存の政治経済秩序の安定的発展に利益を見いだすようになるということである。 では中国、インドの経済的台頭によって、世界とアジアの秩序はどうなるのか。これを考える上で重要なことは秩序が最終的にどのようなものとなるかではない。それはわからない。しかし、日本にとっても他の多くの国にとっても、秩序が革命的に変化することは望ましくない。安定的に、いまある秩序が進化するかたちで変容していくことが望ましい。 では日本としてそういう秩序の進化を促すためにどうすればよいか、それが基本的な問題である。 ここではこれについて2点、指摘しておきたい。その一つは秩序変容の長期的な予測可能性を高めることである。上に見たように、20年から40年にかけて、購買力平価で見れば中国の経済規模は米国のそれを凌駕する。一方、日本の経済規模は50年には米国、中国の7分の1、EU、インドの4分の1になる。 この結果、日本が世界政治において米国、EU、中国、インドに伍して大国外交を行うことは難しくなるだろう。しかし、アジアにおいては、米国と中国の力が括抗すればするほど、日本の動向が地域的な力の均衡の帰趨を決めることになる。それは、中国の経済規模が米国のそれを凌駕する20~40年においても、日米を合わせればその経済規模が中国のそれを上回ることに見る通りである。 では日本はどうすればよいのか。力の分布が大きく変わるとき、これが秩序の革命的変化をもたらすかもしれないとみんなが考えれば、みんなそういう考えにもとづいて行勤し、その結果、秩序は流動化する。みんながそう考え、行動しないようにするには、秩序変容の長期的な予測可能性を高めることであり、そのために日本としては米中の間で勢力均衡の外交を行うのではなく、日米同盟を堅持し、中国との戦略的対話を推し進め、秩序の安定的変容を促すことである。 日本がインドと戦略的連携を探ることは重要である。しかし、それはインドが長期的にEUと並ぶ大国として台頭するだろうからであり、インドを東アジアにおける勢力均衡の政治にまきこむためではないし、インドもおそらくそういうことは望まない。 もう一つは東アジア経済連携の推進である。経済的相互依存が深まれば深まるほど、中国は秩序の安定的変容に利益を兄いだすようになる。これは東アジアの日本以外の国でも同じであり、逆に言えば、そうした相互依存の外にあればあるほど、ミャンマーのように中国に依存する傾向が強い。 さらにまた東南アジアの多くの国々では、その産業構造が中国のそれと補完的というより競合的関係にあり、タイが自動車産業、観光、アグリビジネスを戦略産業として日本と中国のバランスをとり、インドネシアが昨年、大筋合意を見た目イ経済連携協定において日本の経済協力に期待するように、日本が東アジアの国々の発展にこれからますます関与することが経済連携の推進、地域秩序の安定的な進化をもたらす。 安倍総理を議長とする「アジア・ゲートウエー戦略会議」は最近、日本を世界とアジアに開き、アジアの成長と活力を日本に取り込むとともに、日本がアジアの発展と地域秩序の形成に責任ある役割を果たすことを目的として、航空政策の転換、留学生政策の再構築、金融資本市場の構築などを重要項目とする構想をまとめた。 アジアにおける経済連携の推進は日本の国内改革と連動しており、こうした政策によって日本がますますオープンになることがひいてはアジアの経済連携、相互依存を深化させることになる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2007年06月23日 09時27分58秒

コメント(0) | コメントを書く

[日中関係] カテゴリの最新記事

|

|