|

|

|

テーマ:暮らしを楽しむ(384438)

カテゴリ:京の史跡探訪

「紫野」の歴史再考にあたりネット検索をしていて、見つけたのが「平安時代から現代まで 堀川源流考」という電子書籍です。

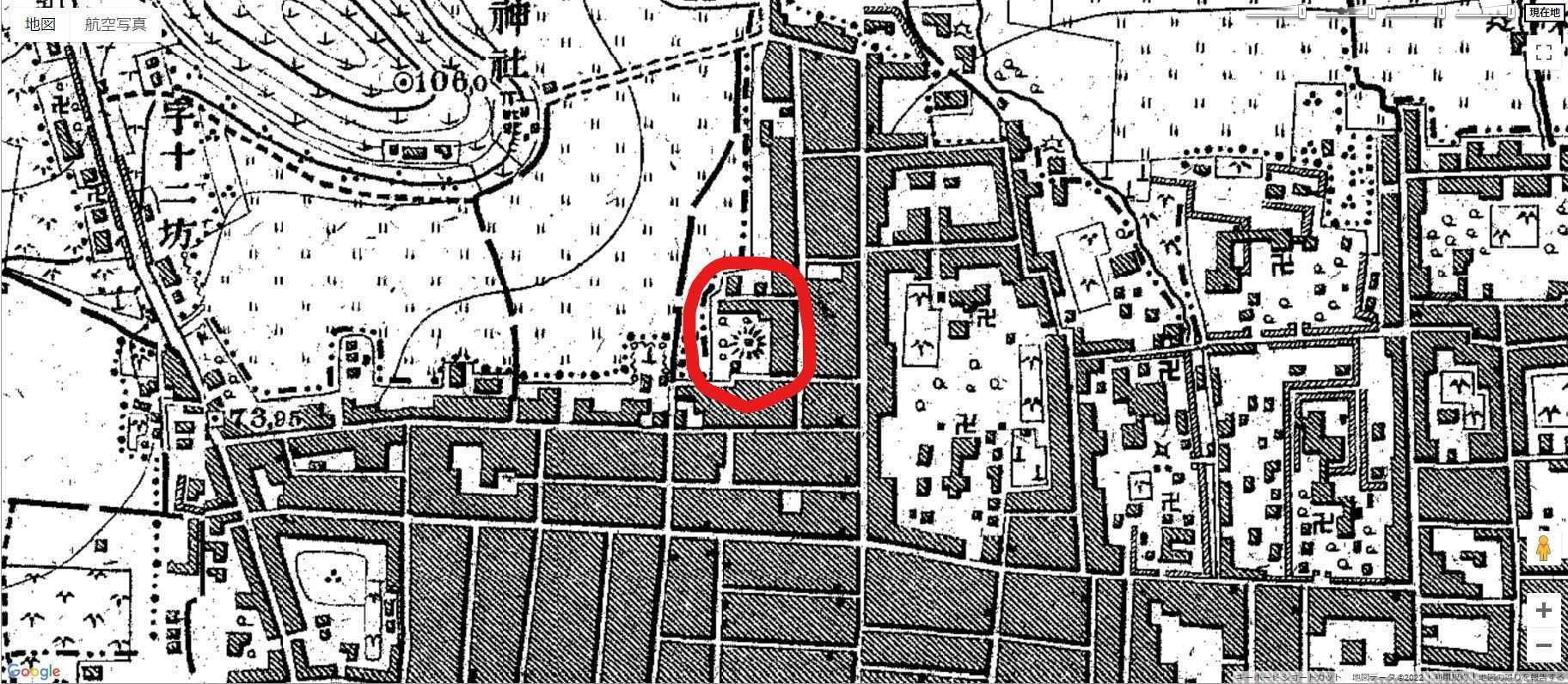

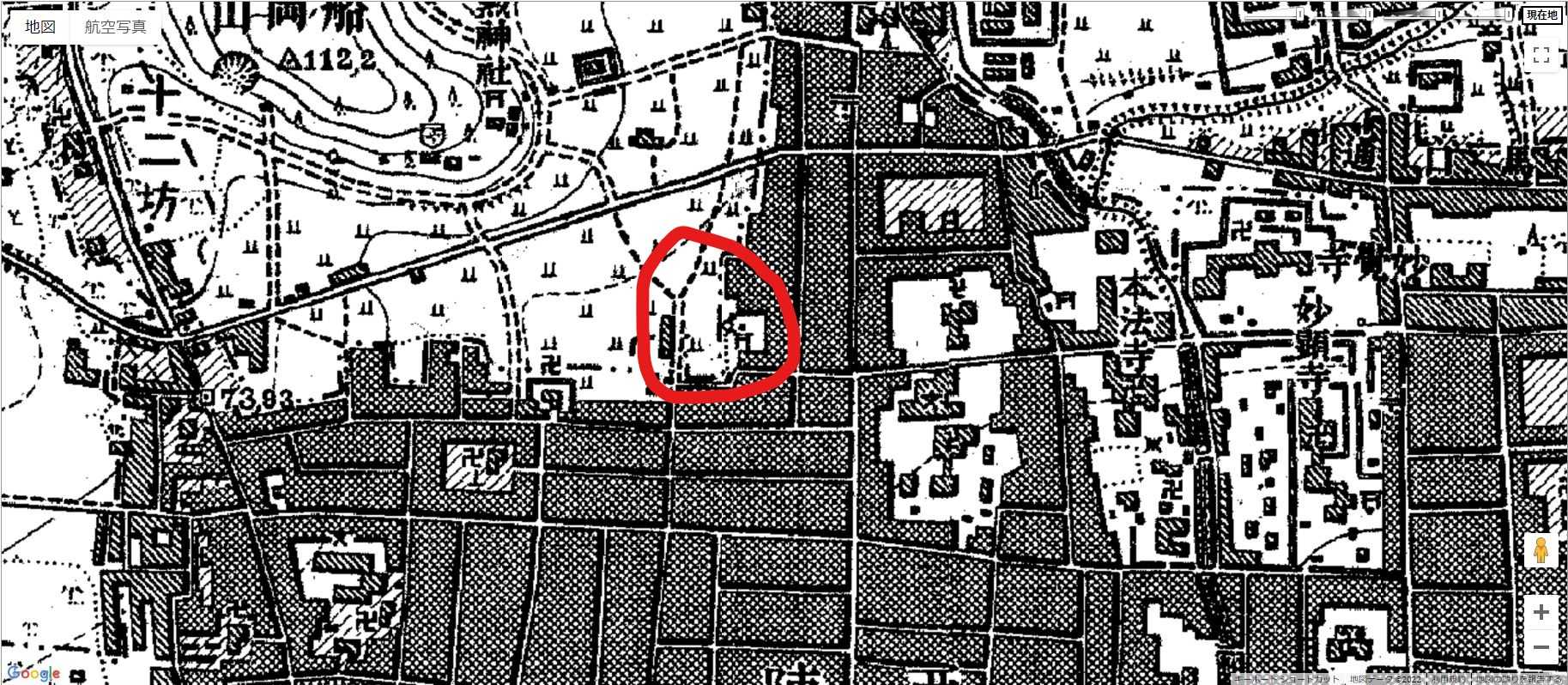

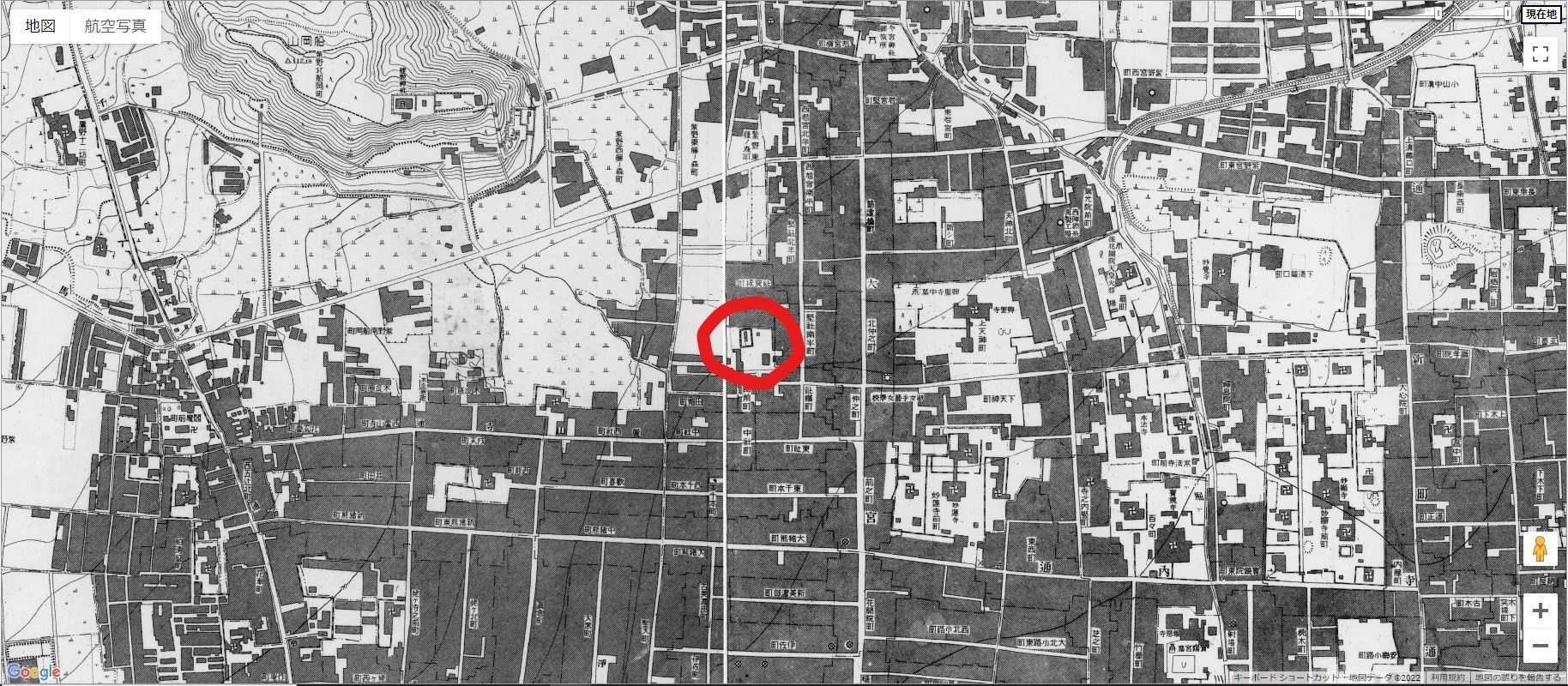

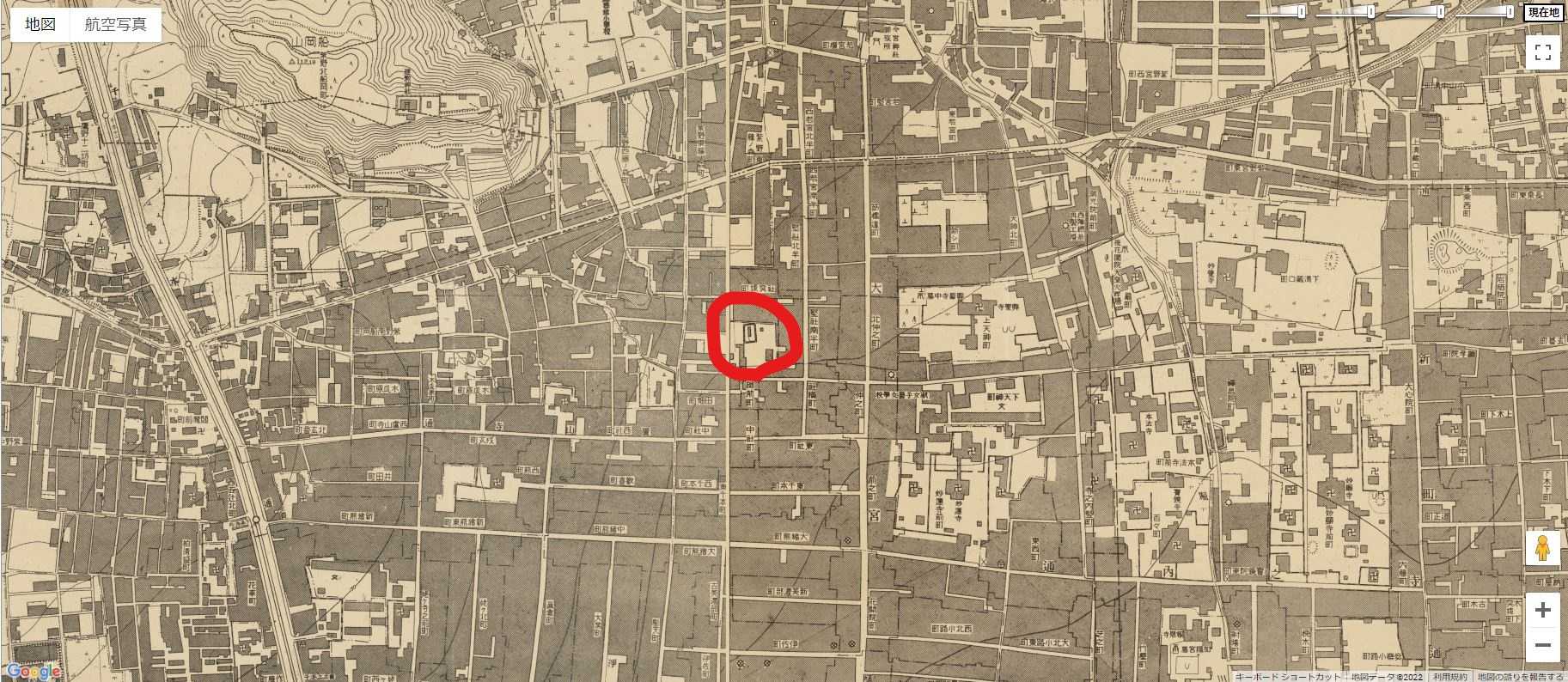

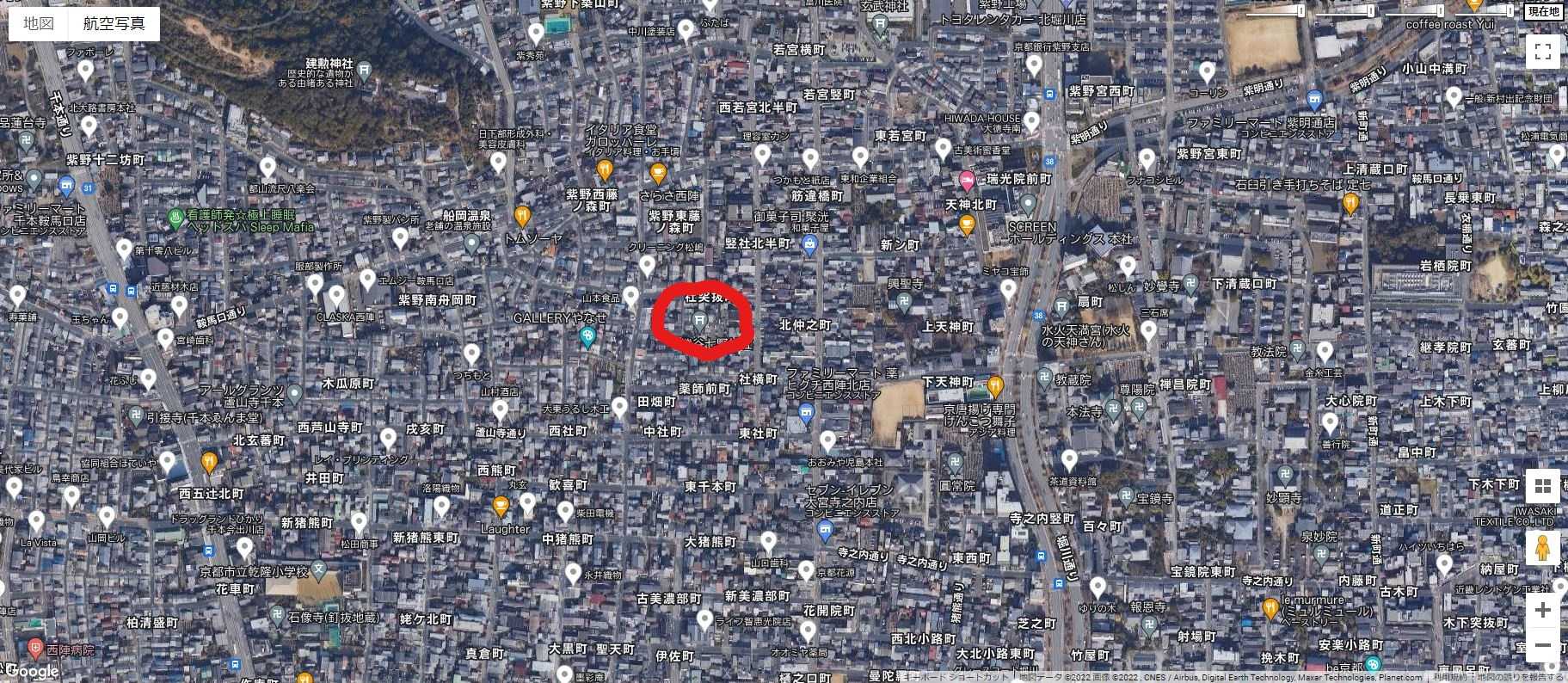

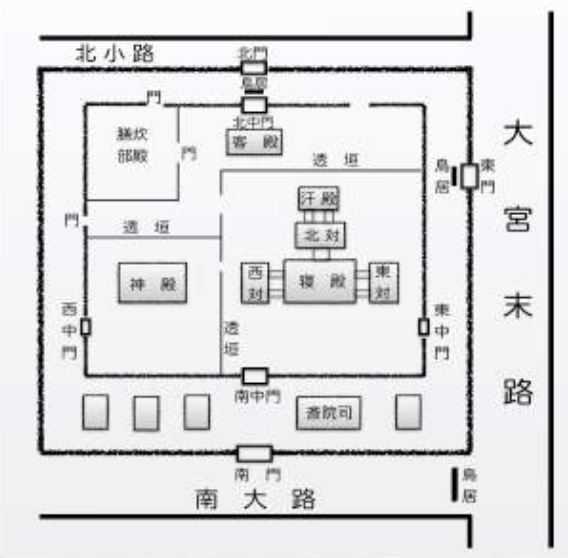

この書籍の第三章「有栖川と堀川」では、今宮神社から大徳寺を流れていたという「有栖川(若狭川)」の流路推測が述べられています。そこで著者の考察を私なりに解釈、想像して「紫野」の歴史を味わてみたいと思っています。 前回は「雲林院」を取り上げ、「平安時代から現代まで 堀川源流考」の著者の考察に賛同し、「仮説3:829年、現在の雲林町辺りに紫野院(後に雲林院)が創建、1318年まで現地に存在した。」を設定しました。 今回は「雲林院」の南にあった「紫野斎院」についてその推定地を、「平安時代から現代まで 堀川源流考」の著者の考察から解釈したいと思います。 紫野斎院の略歴と周辺図を以下に示します。 紫野斎院 810年:薬子の変で嵯峨天皇側が勝利した後、娘の有智子内親王を斎王とした。 平安時代末期(1180-1185年):源平の争乱でしばしば途絶 1212年:35代斎院礼子内親王が退下し、承久の乱の混乱と皇室の資金不足で斎院制度は廃絶 出典: 斎院、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 1892年:近代京都オーバーレイマップで作成した紫野斎院跡周辺  1912年:近代京都オーバーレイマップで作成した紫野斎院跡周辺  1922年:近代京都オーバーレイマップで作成した紫野斎院跡周辺  1929年:近代京都オーバーレイマップで作成した紫野斎院跡周辺  1935年:近代京都オーバーレイマップで作成した紫野斎院跡周辺  1953年:近代京都オーバーレイマップで作成した紫野斎院跡周辺  2022年:近代京都オーバーレイマップで作成した紫野斎院跡周辺  1658年頃には紫野斎院推定値は、すでに町屋が建っており、その後時代が進むにつれ完全に市街地に飲み込まれたことがわかります。 次に「平安時代から現代まで 堀川源流考」の著者が、「紫野斎院」の存在した位置をどのように検証したかを述べます。 「平安時代から現代まで 堀川源流考」の著者は、角田の著作「紫野斎院の所在地」を検証する形で再考している。 角田は平安時代の文献から、下記を挙げている。 1.斎院は一条大宮と雲林院の間で大宮末路の西側に接する。 2.斎院の南に接し「南大路」という名の大路が東西に通じる。 3.斎院の傍らを「有栖川」という川が流れる。 4.斎院は南が正面 1,2より「紫野斎院」の南東角は、大宮末路と「南大路」に位置したことになります。 さらに、角田は、「小右記」(982-1032年部分が現存)、「中右記」(1087-1138年)、「山槐記」(1151-1194年)、「今昔物語」(1120年代-1449年)、「大斎院御集」、「詞花和歌集」(1150-1152年)、「狭衣物語」などの文献と、斎院内の建物配置を、御巫清直著「斎宮寮考証」を参考にして、下の復元図を作成し、斎院の大きさを内院東西40丈、南北35丈、外院50丈の敷地を占有したと推定している。  引用:p73図「平安時代から現代まで 堀川源流考」 大宮末路は現在の大宮通にあたり、角田は「南大路」について下記文献から、現在の廬山寺通と推定しました。 角田は、「南大路」は、斎院南大路(平安時代から鎌倉時代中頃まで)→安居院大路(鎌倉時代から応仁の乱乱まで)→安居院北小路(応仁の乱後から江戸時代中期まで)→廬山寺通(室町時代から現在まで。江戸時代中期迄は安居院北小路の名と併存)と名前が変遷していたこと、斎院南大路が廬山寺通であることの根拠として、一条通からの距離が正しく9町(1町=約109m、条里制)であり、一条通から北に数えて9番目の条線上に斎院が設定されていることを挙げている。 次回は大徳寺から雲林院を経て紫野斎院近くを流れていた「有栖川(若狭川)」の流路を再考します。尚、角田の推定位置には、現在、櫟谷七野神社が存在します。  Stephen1969、2022.2.1撮影 「平安時代から現代まで 堀川源流考」の著者は、角田の「紫野斎院」推定地について、同年代に創建された「雲林院」が条里制に基づき、位置、規模が設定されているので「紫野斎院」も条里制に基づき創建されたと推定することには賛同するものの、「雲林院」推定地決定に使用した条里制坪並みで想定した場合、角田の推定位置より北に位置したことになり、南大路(現、廬山寺通)に接しなくなってしまいます。「平安時代から現代まで 堀川源流考」の著者は、疑問はあるものの、一旦角田説を正とするとしている。 私も「平安時代から現代まで 堀川源流考」の著者と同様に角田の推定地にこの時点では賛同し、「仮説4:810年、現在の櫟谷七野社神社辺りに紫野斎院が創建、1212年以降荒廃した。」を設定する。 休憩コーナー トム・ソーヤー (Tom Sawyer) 自家焙煎珈琲 ガロ ひよこ 手造りごはんや いとう イタリア食堂 ガロッパーレ いづ元手打ち蕎麦 かね井 さらさ西陣 うめぞの茶房 Bar revel KOUYA cafe  【送料無料】 斎王研究の史的展開 伊勢斎宮と賀茂斎院の世界 / 所京子 【本】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.03.13 05:43:42

コメント(0) | コメントを書く

[京の史跡探訪] カテゴリの最新記事

|