|

|

|

カテゴリ:世界史

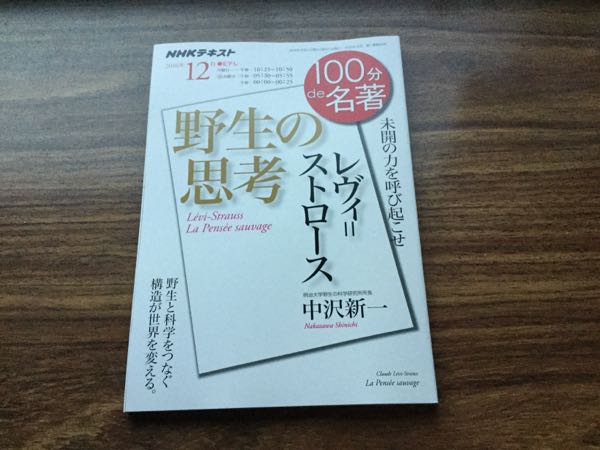

NHK「100分de名著」レヴィ=ストロースの「野生の思考」を中沢新一先生の説明で聞きました。レヴィ=ストロースも、野生の思考も知らなかったのですが、1960年代、世界中で読まれた

民俗学を起点とする哲学の本?らしい。博識の伊集院さんも知らなかったとのことですが、彼は世代的に知る機会がなかったのかも。  フランスの民俗学者・人類学者のレヴィ=ストロースは、1908年~2009年に生きた人。 1908年、ユダヤ人の両親が滞在していたベルギーで生まれ、生後2カ月でパリに戻ります。パリ大学時代は、何を専門にしてよいかわからなかったというが、とりあえず哲学の教師となり、1935年、恩師からブラジルのサンパウロ大学に社会学の教授の仕事を紹介してもらいます。 そこで彼は休暇のたびに先住民の村に行き、インディオたちと、かねてから興味のあった民俗学的交流をもちます。 1939年、フランスに帰国し、召集され、ドイツ・フランス国境の塹壕に送られます。そこで彼は、目の前のタンポポの花を見て、自然界の秩序と、人の思考が作り上げる秩序に連続性があるのではないかと気づきます。 それが「構造主義」というものを着想した最初でした。 1940年、フランスはドイツに降伏し、パリは占領されます。ユダヤ人であった彼は、辛くもマルセイユから密航船で、両親が脱出していたアメリカに亡命したのでした。 彼は、文明人も、未開の人たちも、タンポポや野生動物たちも、同じ秩序で構成されていると考えました。どちらが優れているとか劣っているとかいうことはないのです。 文明人たちの「歴史」に従い発展してきた、とする考えは、いつかは行き詰まると予想しました。 中沢先生によれば 『「野生の思考」が戦いを挑んだのは、19世紀のヨーロッパで確立され、その後人類全体に大きな影響力をふるってきた「歴史」と「進歩」の思想です。彼は近現代をつくりあげてきたこれらの思想に反旗を翻し、「歴史」に対して「構造」という考え方を打ち出しました。』 とのこと。それは今の世界をかさぶたのように覆ってしまっているらしい。 思うに、手塚治の火の鳥みたいな生命体に、私たち人間も、動物も植物も、生かされている、そのことに気づかずに不遜な行いを続けている「先進国」の人類は、やがて大いなる閉塞の上に滅亡するしかない・・・という予測となるのでしょうか。 私たちは、命をいただいた、地球の上の一種族として、謙虚に生きることが必要・・・という感じがします。 まだ1回目なので、これからどうなるのか分かりません。 ちゃんと理解できてないかもしれないけど、中沢新一先生のお話は、やさしく分かりやすい感じがしました♪ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2016.12.10 19:45:14

[世界史] カテゴリの最新記事

|