|

|

|

テーマ:茶道のお稽古(126)

カテゴリ:茶道(お稽古・茶会)

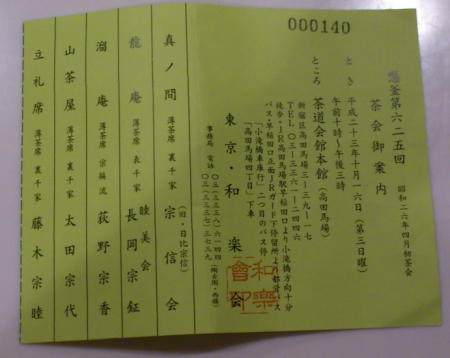

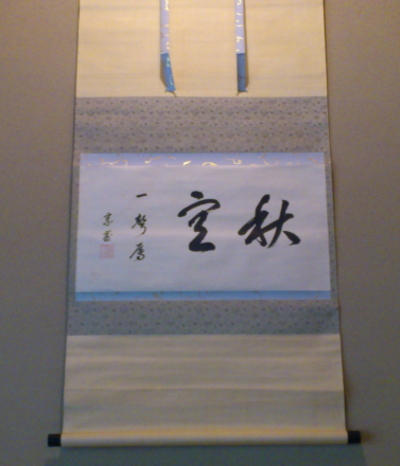

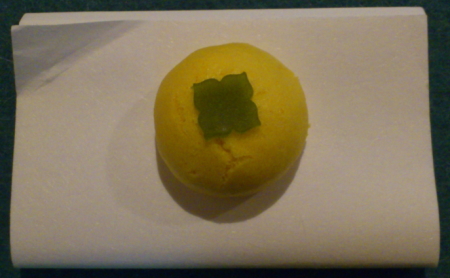

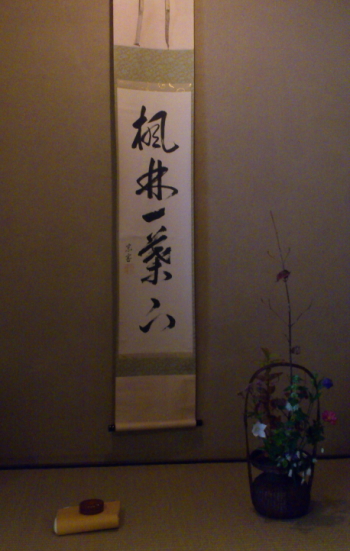

初めて(茶道の)お茶会なるものに行ってきました

今回のお茶会は、 「東京・和楽会」主催のお茶会で、 場所は、茶道会館(高田馬場) 住宅街の奥にひっそりと、そこだけが異空間  気温30度という暑さを感じさせない涼しげな空気が漂ってました~ その敷地面積はかなりの広さで、 庭園の中にはお茶室がいくつも点在していました 今回のお茶席は5つ  【真ノ間】薄茶席 裏千家 宗信会 【龍 庵】薄茶席 表千家 睦美会 【溜 庵】薄茶席 宗徧流 荻野宗香 【山茶屋】薄茶席 裏千家 太田宗代 【立礼席】薄茶席 裏千家 藤木宗睦 一度にいろんな流派の茶席を体験できるなんてラッキ~♪♪ この日は、待ち時間なくスムーズにお茶席を回ることができました 混んでいると、30分~1時間待ちは当たり前なんですって まずは、やはり裏千家から・・・・ 【真ノ間】裏千家の薄茶席へ 10畳ほどの大広間でのお茶席でした こちらのお茶席もそうでしたが、どのお茶席も “名残の時季”ならではのしつらえとなっていたのが とても興味深かったです 10月は、風炉が終わり炉の季節へと移る“名残の月”なのだそう  まず、初めて目にした“中置(なかおき)”というお点前 この中置は、暑い季節から寒い季節へと移行する、 秋も深まった10月頃独特のもので、 “風炉を畳の中央に据えて”行うお点前だそうです 「風炉」の季節は、左側(勝手側)の客側から遠い位置に風炉を据え、 “火を遠ざけ”お客様が少しでも涼しくなるように、 「炉」の季節は、右側(客側に近い所)に炉を切り、 “火を近づけ”お客様が少しでも暖かくなるように、 そして、「名残」の季節は、風炉を少し客側に寄せる(=中央に据える)ことで、 “火を少しだけお客様へ近づける”という、なんとも心憎い演出です 風炉から炉への移行期である10月だけのお点前となるのはそういうわけ 風炉が中央にあるので、当然、水指の位置も変わってきます 通常、風炉の右側に置きますが、 中置のお点前では、風炉の左側に水指を置きます そのため、スペースを取らないよう、 使用する水指も“細長いもの(細水指)”に変わります いきなり、季節限定のお点前を見ることができて、感激でした(^O^)/ さて、初めてといえば、「五行棚」も初対面 この“五行”というのは、中国の“陰陽五行”思想からきているもので、 風炉を入れたこの棚が、木・火・土・金・水(もっかどこんすい)の全てを備え ひとつの宇宙をつくっていることから、そう呼ぶようです 【木】:棚板 【火】:炭 【土】:土風炉 【金】:釜 【水】:お湯(釜の中) つまり、 木・火・土・金・水を成り立たせるためには、 風炉は鉄などではなく“土風炉”でなくてはならないというわけです なんか奥が深いですね~ 五行棚は、第11代玄々斎好みの棚で、 天板・地板が焼き杉で、竹の柱が3本 3本柱はそれぞれ、 左(=勝手側)が節3つ、右(=客側)が節2つ、中央(=向こう)が節1つ となっています 風炉の中置用に好まれたもので、 この季節ならではのお棚のようです  お軸は、「秋空、一聲雁」 軸に合わせて、お茶碗も、月と雁の絵が描かれた萩焼きの茶碗でした (秋のお茶会は“萩焼き”が多いみたい)  お花は、籠花入れに秋の草花がたくさん生けられていました 名残の月には、花も名残ということで、 たくさんの種類の花を生けることが多いそうです  香合は、宮家から拝領したものとかで、菊の紋が入っていました  <主菓子/「里の秋」>“柿”を模したお饅頭  <茶杓・棗>秋らしいススキの蒔絵でした 茶席の人数もやや少なめだったので お道具や床などもゆっくり拝見することができました 続いても、裏千家のお茶席【立礼】へ・・・・・・  裏千家の立礼といえば、言わずと知れた「御園棚」ですね~ やはり、こちらの席も、名残の季節らしく 様々な秋の草花が花入れに生けてありました お軸は、「和を以て貴しと為す」 聖徳太子の17条の憲法で有名ですが、 利休四規の「和敬清寂」の「和」に通じることばですね  お釜は「車軸釜」(初めて見ました!)  二閑人の染付の水指 見えない内側まで染付がほどこされていました  棗は「春秋」 紅葉と桜の蒔絵が対に描かれていて、 正面を変えると春と秋のそれぞれに使うことができるんですね~  お干菓子は2種 お次は、3か所目の裏千家の茶席【山茶屋】へ こちらは、趣向を変えて、茶箱点前でした  こちらのお席の見せ場は、何といっても風炉の中(こちらも中置)  なんと藁灰(わらばい)ならぬ縄灰(なわばい) 稲の藁を蒸し焼きにしてじっくりと炭化させた「藁灰」は、 名残の季節に用いられることがよくあるそうですが、 縄を炭化させた「縄灰」は初めてみた~ と、同席の方々が皆一様に驚いていらっしゃいました  <床飾り>  <主菓子>栗を模したものと“ふりだし”が出ました 次はいよいよ別流派のお茶席へ まずは、宗徧流の茶席【溜庵】へ 武家茶道の流れを汲んでいるというこの流派のお点前は、 やはり独特でしたね~ 中柱をたてて仕切った小間の茶室でした  釣棚と風炉先窓も初めて見ました  こちらの流派では、 お道具の拝見は、盆の上に載せてするのだそう 茶杓などを直接、畳の上に置かないようにとの配慮とか  琵琶の香合もステキでした~ 菓子は、どの茶席も、ほとんど「太一」さんのものでしたね さて、最後は表千家の茶席【龍庵】へ 同じ千家でも、やはりお点前は違うんだな~と思いつつ 一番記憶に残ったのは、主菓子(笑) 大分は竹田市にある(有)川口自由堂の「荒城の月」  <(有)川口自由堂HPより> メレンゲで包んだような、ふわっ&もちっとした食感と 餡の甘さが、洋菓子のようで美味し~(●^o^●)  <香合>リスの蒔絵が施してあって、リスだけに形もどんぐりみたいでした <茶杓と棗>桐? お茶碗などのお道具も立派なものが出ていたようです (私にはいまひとつわかりませんでしたが) お茶会って、 お点前などお茶の基本を習った上で参加すると、 楽しさが全然違いますよね~ お点前や、所作、お道具など全てが勉強になります 予習であり復習であり、 席主と正客のやりとりなどは、普段のお稽古では学べません 初めてのお茶会を十二分に満喫できて、 8,000円のお茶席券で、十分に元はとったな~(笑)という感じ 今回は、せっかくのお茶会だからと着物ででかけました お茶会って、どんな着物で行ったらいいの~??? やっぱり色無地?地味目の訪問着? と思いながらも今回は総柄の小紋で  また、機会があったら、どんどん参加してみたいなぁと思いました お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茶道(お稽古・茶会)] カテゴリの最新記事

|