|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

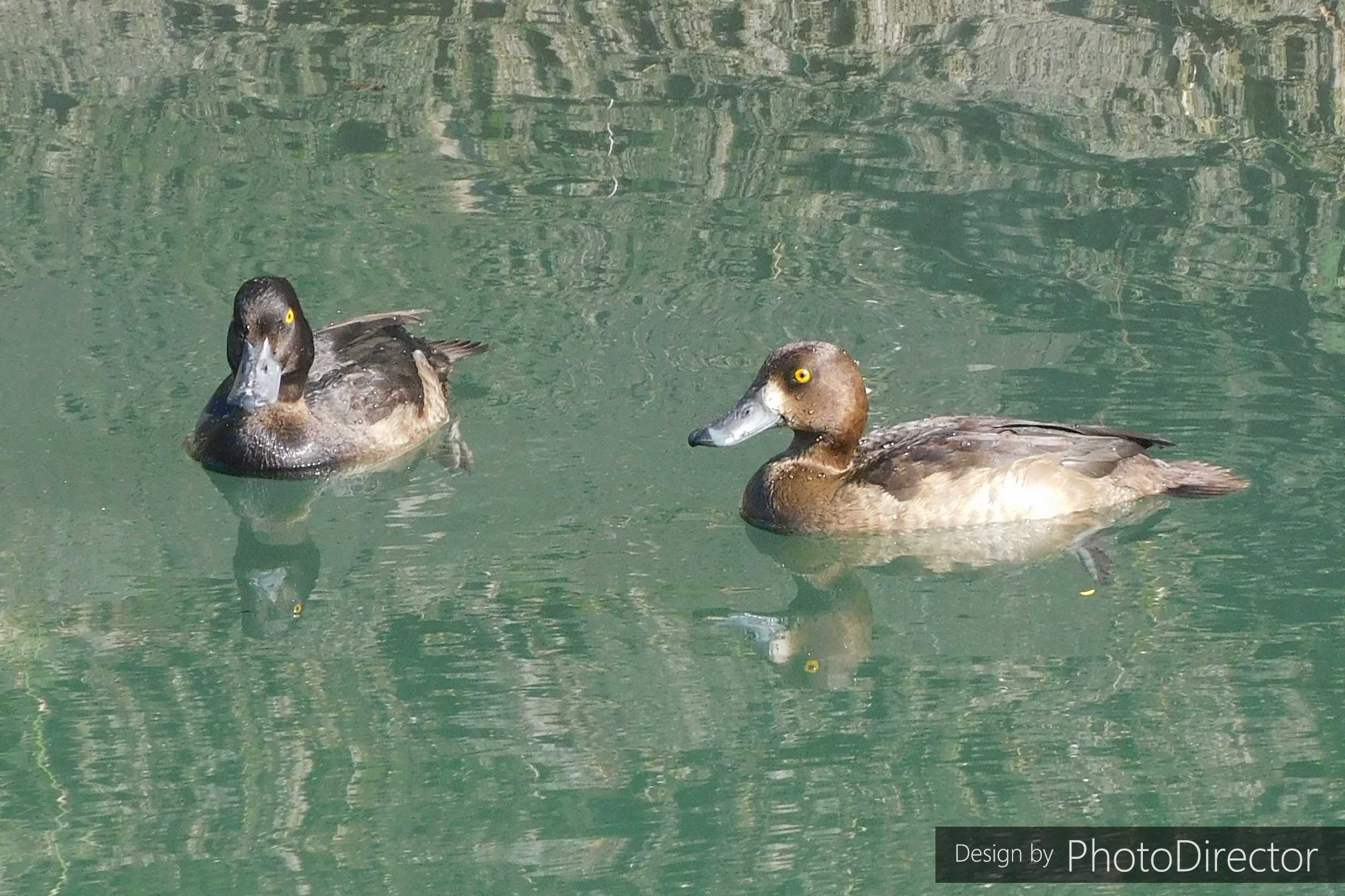

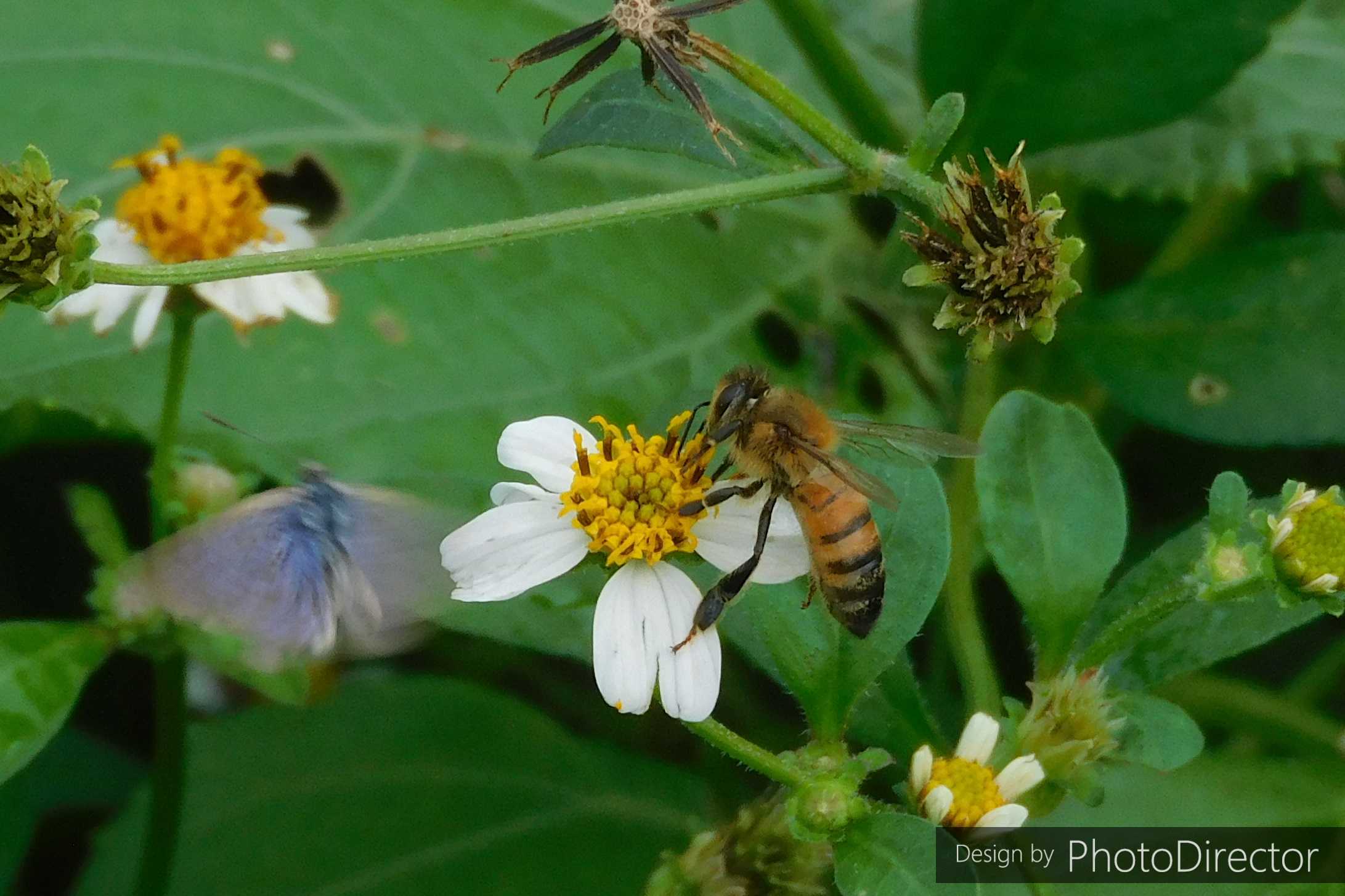

キンクロハジロ(カモ科)、手前オス、奥メス  キンクロハジロ(カモ科)・メス  キンクロハジロ(カモ科)・オス  イソシギ(シギ科)  トキワハゼ(ゴマノハグサ科)  ヒメジョオン(キク科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス 「ねこログ」、総目次(笑)/新・「ねこログ」、総目次(笑)/続・「スクラップ・ブック」、の、目次。 目次:「パッション」は「受難」である、談義は続き、アッシジの聖フランチェスコの見た夢、「宣教師団」研究、聖書の「典故」研究と、そのタイトルを有するゴダール映画についてのオチのない話、エンツェンスベルガー、津村喬、「政・治・映画を作るのではない、映画を政・治・的・に・撮るべきなのだ」/延安の、洞窟の家の扉に貼られていたかもしれないスペイン共和国のポスター、アグネス・スメドレー、「『味方』の戦線内部の『敵』/エネミー・ウィズィン」という話型について、など、「老トロツキスト」の饒舌は続いて/「ウエスカでコーヒーを」・・・ジョージ・オーウェル「カタロニア讃歌」再読。/マーサ・アミニさんの死をめぐってイラン全土に広がる抗議運動を伝える記事いくつか、・・・、その双・方・に・と・っ・て・、「トラウマ」経験として立ち現れてくる、ところを読み取らねば、読む価値がない、と思ったこと、アザール・ナフィシ「テヘランでロリータを読む」、再開。/J.D.サリンジャー「フラニーとゾーイ―」、を読み直す。/  「鴛鴦(えんおう)の契(ちぎり)」、などという言葉がございますようで、どうやら、「人類」は、「一夫一婦制」の観念を導入する際に、自分たちを含む「哺乳類」ではなくて、「鳥類」の方に、その範を求めたようでございますな。  キンクロハジロ(カモ科)、左、オス、右、メス   キンクロハジロ(カモ科)、左、メス、右、オス   キンクロハジロ(カモ科)、左、オス、右、メス   キンクロハジロ(カモ科)、左、メス、右、オス  キンクロハジロ(カモ科)、手前、メス、奥、オス もちろん、こちらは、「鴛鴦」、カモ科オシドリ、ではありません、長雨ですっかり増水した、遊水地の緩衝池、久しぶりにお日さまが射したからでもあるが、なかなか艶やかな、あまり見かけない鳥、キンクロハジロ(カモ科)、だった、いつも海岸の干潟でお会いするのは、オナガガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモ、コガモ、など、みな、マガモ属のもので、これらは、水面にぷかぷか浮きながら、ときどき水中に頭を突っ込んで、逆立ちするみたいな恰好で、採餌する、それに対して、こちら、ハジロ属に属するものは、「潜水性」のカモだと言われているようで、確かに、こうしてみている間も、ずいぶん長い時間潜っていたりした、潜水が「得意」なものと言えば、ウ科のカワウ、ウミウ、とか、クイナ科のオオバン、を思い浮かべる、どのくらい潜っていられるんだろう、測ってみよう、と、カメラを動画モードにして、待ってみたことがあるのだが、ちょっと、心配になってしまうくらい姿を現してくれないので、デジタルカメラだから、別に「フィルムがもったいない」なんてことはないのだが、諦めてしまったものだった、なるほど、そういう性質であれば、このカモも、隆起珊瑚礁由来の、浅い干潟が広がる海岸よりも、こんな、人造のものであっても、深さのある池を好むのであろう、南に向かっての「渡り」の途中、この、彼らの移動するスケールから見れば、ごく小さな池、そんなのをちゃんと発見して、舞い降りて来てくれたのだとしたら、「地元民」としては(笑)、何か、嬉しいような、誇らしいような気もする、・・・ 鴛エン、おしどり・・・「雄」のオシドリ(カモ科) 鴦オウ、おしどり・・・「雌」のオシドリ(カモ科)   「你吃饭了吗/你吃飯了嗎」、があいさつになるくらいなんだから、他者がごはんを食べている光景ほど、心温まるものはない、こっちが満ち足りていれば、の話だけどな(笑)   クロマダラソテツシジミ(シジミチョウ科)   クロマダラソテツシジミ(シジミチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  トックリキワタ(アオイ科、または、パンヤ科)、セイヨウミツバチ(ミツバチ科)  キセキレイ(セキレイ科)  クロサギ(サギ科)・黒色型  オオバン(クイナ科)  クロサギ(サギ科)・黒色型   ハマシギ(シギ科)   アオアシシギ(シギ科)  ヒドリガモ(カモ科)、オオバン(クイナ科)  ヒドリガモ(カモ科)、ヒバリシギ(シギ科)  ショウジョウトンボ(トンボ科)・オス

前回、「ラ・パッショナリア」、パッションフルーツの花、が「受難の花」である、談義のところで、「おそらく、フランチェスコ派の、修道士たち」などと口走ってしまったのは、若干の記憶の混同による誤りで、この花をラテン語でflos passionis、つまり、passion flower、と名付けたのは「イエズス会Jesuits」の宣教師であり、その典故は、アッシジの聖フランチェスコFrancesco d'Assisi(1181-1226)が、「十字架の花」の夢を見た、との言い伝えにあった、とのこと、・・・、前回、「死ぬのは穢れではねぇがら」、・・・、柳美里「JR上野駅公園口」、を読む。、で登場した、我・が・(!)、親鸞聖人(1173-1263)と、ぴったり同時代人であるこの聖人のことが、おそらく、ウンベルト・エーコ(1932-2016)の、「薔薇の名前Il Nome della Rosa(1980)」、英語翻訳版で読んだし、難解な教義問答が多いから、よくわかっていなかったはずだが、確かにフランチェスコ派の理念、みたいなものは描かれていて、それ以上に、同じくエーコが、別の一文で、「革命運動における『至福千年王国』型と『黙示録』型」、などと言う興味深いテーマを提示しつつ、実は、「薔薇の名前」におけるフランチェスコ派は、イタリアの極左、「赤い旅団Le Brigate Rosse」を暗示しているのだ、と告白していたのを読んで以来、根拠なく、親しみを感じていたのだった、・・・、ロッセリーニRoberto Rossellini(1906-1977)の、「神の道化師、フランチェスコFrancesco, giullare di Dio(1950)」、も観たしな、・・・、無論、後の「地理上の発見」時代以降、フランチェスコ派を含む、カトリックの宣教師団は、スペイン、ポルトガル二大帝国の、植民地主義的世界分割の、文字通り「尖兵」として機能したことは言うまでもない、そこで、せっかくの「間違い」を奇貨として、カトリック宣教師団各派について、少しばかり調べてみることにしたわけだ、・・・、     Il nome della rosa(1980)/Umberto Eco・Francesco, giullare di Dio/The Flowers of St. Francis(1950)/Roberto Rossellini、「giullare」はイタリア語で「道化師」のようだから、日本語版の題名は直訳だが、なんと、この映画の英語での題名は「聖フランシスの花」なのだね!   パッションフルーツ/クダモノトケイソウ(トケイソウ科)、花と果実 もちろん、この写真は、うちの近所のどなたかの邸宅の庭に植栽されていたものだが、当地南西諸島では、作物として盛んに栽培されている、・・・、南米大陸亜熱帯地域が原産と言われる、その意味では、「南国」の花なのであって、近年は、本州などでも、温室栽培ばかりでなく露地栽培も可能な品種改良がおこなわれているそうだが、今、調べてみると、マドリッドMadridは、北緯40度、イベリア半島最南端に近いマラガMálagaでも、北緯36度、ヨーロッパ人が、暖を求めてバカンスを過ごしに来る場所だから、「南国」のイメージをもっていたが、なるほど、ジョージ・オーウェルが、アラゴン戦線の山中の冬の寒さを強調していたわけだ、日本よりもむしろ「北」なのであって、ならば、たとえば、バレンシアは、その名を冠したオレンジの名産地、果物の豊富な国柄ではあろうが、当時、パッションフルーツが栽培できたとは思えないから、ドロレス・イバルリ氏が、ペンネームに「ラ・パッショナリア」を選ぶことが出来たのは、その花を実見したことがある、よりは、旧植民地の南米には、そのような宗教的暗示の濃厚な名をもつ花があるらしい、ということを「知っていた」からだ、と見なければならないだろうと思う、 ・・・ wikipedia英語版「1492年以降のカトリック宣教師団Catholic missions after 1492」によれば、・・・、スペイン女王イザベラが資金提供したクリストファー・コロンブスの航海の目的の一つは、キリスト教の教線の拡大であった。「地理上の発見」の時代(Age of Discovery)、スペインとポルトガルは、そのアメリカおよびアジアにおける植民地において、多くの宣教師館を建設した。もっとも活動的な教団を挙げると、「イエズス会/ジェズイットJesuits」、「聖アウグスチノ修道会Augustinians」、 「フランシスコ会Franciscans」、「ドミニコ会Dominicans」であった。ポルトガルはアフリカにも宣教師団を送った。これらは、歴史上もっとも著名な宣教師団である。これらのうちのいくつかは、帝国主義ならびに(先住民の)抑圧と関連付けて語られるが、(マテオ・リッチMatteo Ricciによる中国へのイエズス会宣教団のように)比較的平和的な性質を有し、文化的帝国主義というよりは、「インカルチュレーションinculturation/非キリスト教文化の受容」に焦点を置いていたものもある。 ポルトガルにおいてもスペインにおいても、宗教は、国家の不可分の一部を形成し、教化evangelizationというものが、世俗的および精神的、いずれの面においても有効性あるものとみなされていた。これらの国家権力がその領土あるいは影響圏を拡大しようとする場面では常に、それに引き続いて宣教師団が送り込まれた。「トルデシリャス条約Treaty of Tordesillas(1494)」によって、この両大国は、彼らの間で、世界全体を、二つの排他的な影響圏、通商圏、および、植民地圏、として分割した。アジアにおける、(原住民の)「改宗proselytization」は、こうしてポルトガルの植民地政策と連動するようになったのである。

これらが、上に、植民地における伝導に最も熱心であるとして挙げられていた4つの修道会、このうち、「イエズス会」を除く3つに、以下の「カルメル会Carmelites」を加えた4つを、「托鉢修道会」、すなわち、会則によって私有財産の保有を認めない修道会、と呼ぶ、 カルメル会Carmelites:12世紀、「十字軍国家Crusader States」のカルメル山Mount Carmelで創立されたと言われている、カルメル山は、ハイファHaifaの南南東7キロあたり ・・・ なお、wikipedia英語版「アメリカ大陸におけるスペイン宣教師団Spanish missions in the Americas」には、主要な宣教師団として、「フランシスコ会」、「イエズス会」、「ドミニコ会」の順に列挙している、・・・、以前、「二都物語」を読んだときであったか、フランスの植民地、カリブ海のマルチニック島における、イエズス会経営のサトウキビ・プランテーションが多大の負債を抱え込み、それがフランス革命前夜の政情不安の一要素となっていたといった記述の記憶がある、また、同じく、マルチニック島、「原住民」を酷使して、巨大な富を築いた悪辣な宣教師として、伝説的に語られる人物が、ドミニコ会士であった、という話が、ラフカディオ・ハーン/小泉八雲の「クレオール物語」の中の一章「亡霊」、に描かれている、以下参照↓ マルチニックのラフカディオ・ハーン、続編 この中に、「ドミニコ会」、「イエズス会」と並んで、もう一つ、「カプチン会Capuchins」が言及されているので、これも調べて見なくては、・・・、 カプチン会Capuchins:1525年、イタリアの、マルケ地方Marche出身の、マテオ・ダ・バッシMatteo da Bascioが、より厳格な清貧主義を唱えて、フランシスコ会から分派した、命名は、その修道士が被る頭巾cappuccioに由来するとのこと、コーヒーの「カプチーノ」は、何を「頭巾」に見立てかには諸説あるものの、この修道会の名称にちなんでいるらしい 1135年の「十字軍国家」  イタリア  スペイン ・・・ 補遺:もう一度、パッションフルーツ・クダモノトケイソウ(トケイソウ科)の花に戻ると、イエズス会士たちの解釈によれば、「子房柱」、三裂しているから、十字架には一本足りないのだが、が十字架、「雄蕊」が釘、花弁と雄蕊の間の「副冠」、髪の毛のように見える部分、が茨の冠、そして、この花ではその「副冠」の後ろに隠れてしまっているが、「花弁」と「萼」、・・・、ちょうど、テッポウユリ(ユリ科)の場合も、花弁が6枚に見えるのだが、植物学上は、この花の基数は3で、3枚の「花弁」と3枚の「萼」と説明されるのと同様、・・・、こちらの花の基数はおそらく5で、5枚の「花弁」と5枚の「萼」、合わせて10、という数が、使徒を表している、というのだが、はて?十二使徒のうち、密告者であるイスカリオテのユダ、は除くとしても、あと一人、誰をはずして10人、と言っているのだろう?・・・  テッポウユリ(ユリ科)、6枚の花弁、に見えるもののうち、手前3枚が「花弁」、後の3枚が「萼」、したがって「基数」は3、なのだそうだ、牧野富太郎、確か「花物語」だったと思う、による 下で、「キリストの受難The Passion」の一連の出来事について、典故を挙げてみる予定だが、同じく、「マタイによる福音書Matthew」、で見てみると、 26:55そのとき、イエスは群衆に言われた、「あなたがたは強盗にむかうように、剣や棒を持ってわたしを捕えにきたのか。わたしは毎日、宮ですわって教えていたのに、わたしをつかまえはしなかった。 26:56しかし、すべてこうなったのは、預言者たちの書いたことが、成就するためである」。そのとき、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。 ・・・ イスカリオテのユダ、の密告によって祭司長ら、捕縛者たちが入ってきた場面、これ以前に、ユダは席をはずしているはずだ、そして、下に引用した26:58に見るように、ペテロだけが「サンヘドリンにおける裁判」に立ち会っている、ということは、「皆イエスを見捨てて逃げ去った」弟子たち、というのは、ユダとペテロを除く10人、ということにならないかしら?もちろん、こんなのが「正統」な解釈なのかどうかは知らないけどね、彼自身プロテスタントの神学者であるところの佐藤優が、今日の神学は、あまりに精緻な文献解釈を事とする為に、ほとんど「無神論」を立証する領域に近づいている、みたいなことをどこかで書いていたが、確かに、こういう作業が、ある種「楽しい」ものでもあろうかということは、少し、想像できる気もして、・・・、ところで、「十二使徒」とは誰であったか、何度も参照するのだが、すぐ忘れてしまう、・・・、下の記事↓から再録すると、 身勝手な「トラウマ」の「成仏」、としての、オスカー・ワイルド「サロメ」、中勘助「鳥の物語」と「聖書」研究、を兼ねて、パレスチナを歩・い・て・、みる  ダ・ビンチの<最後の晩餐>を例として名前を紹介すれば、画面の左から順に、バルトロマイ、小ヤコブ、アンデレ、ユダ、ペテロ、ヨハネ、イエス・キリストを真ん中にしてトマス、大ヤコブ、ピリポ、マタイ、タダイ、シモンの十三人となる。 「新約聖書を知っていますか」阿刀田高(新潮文庫) ・・・ ところで、その場に残ったペテロも、26:69~26:75に見るように、「あの人はイエスと一緒だった」との目撃証言に対して、三度にわたって「そんな人は知らない」と、言わば白・を・切・っ・て・いる、どいつもこいつも、「密告者」、「スパイ」でなければ、「裏切り者」か「日和見主義者」じゃないか!まるで、弾圧下にある左翼党派の、頼りにならない、駄目なメンバーたちみたいで、しかし、それはそれで「人間らしく」て、よいではないか、達観できる今日この頃(笑)、であった、・・・、 ・・・ さらに、「ラ・パッショナリア」と「受難の花」、談義を続ける、・・・、「パッションpassion」という言葉はギリシャ語由来のようで、「苦しむsuffer」の意、執拗で、コントロールできないような感情、に苦・し・む・、というところから、「情熱」の意に転用されるようになったらしい、キリスト教の文脈では、もっぱら、「キリストの受難」、以下に挙げた、イエスの生涯の最後の一連の出来事、を指す、これらはすべて、「聖週間Holy Week」の期間に祝される、・・・、相互に共通部分、参照関係がみられる三つの福音書(マタイMatthew、マルコMark、ルカLuke)を合わせて「共観福音書Synoptic Gospels」、これにヨハネJohnのものを加えて、「正典福音書canonical gospels」と呼ぶらしい、では、マタイMatthewを例にとって、それぞれの該当箇所に当たってみる、・・・、

マタイによる福音書(日本聖書協会)・Bible(King James)/Matthew ・・・ 「宮殿の浄化」、「はとを売る者の腰掛をくつがえされた」、の場面は、中勘助「鳥の物語」、「鳩の話」の章に、描かれている、下の記事参照↓ 身勝手な「トラウマ」の「成仏」、としての、オスカー・ワイルド「サロメ」、中勘助「鳥の物語」と「聖書」研究、を兼ねて、パレスチナを歩・い・て・、みる それから、太宰治「駈込み訴え」(青空文庫)、には、上のうち、「エルサレムへの凱旋」、「宮殿の浄化」、「イエスに聖油を注ぐ」、「最後の晩餐」、「ゲッセマネの祈り」、に当たる部分が描かれている、ただし、マタイ27:3~27:5では、「密告」の対価として「銀貨三十枚」を受け取るのを拒み、自殺することになっているのだが、太宰の描くユダは、さらに、思い直して、「金が欲しくて訴え出たのでは無いんだ。ひっこめろ! いいえ、ごめんなさい、いただきましょう。そうだ、私は商人だったのだ。」と、ちゃんと受け取ることにされている、もちろん、私としては、こんな風に、太宰的に「人間化」されたユダの方が、好きだ(笑)、・・・、 ・・・ 「共観福音書」相互関係 ・・・ ユダヤ暦第一月「ニサンNisan/Nissan」14日、が「過越Passover」、14日の夕方から21日の夕方まで酵母なしのパン(種なしパン)を食べなければならない、これが「除酵祭the feast of unleavened bread」と呼ばれる、  本年、2022年を例にとった、「春分」、「過越」「イースター」等の関係表、今年はたまたま、太陽太陰暦の「ユダヤ暦」の第一月「ニサン」と、純然たる太陰暦の「イスラム暦」第九月「ラマダン」が一致するのだ、・・・、ここに書かれているように、「過越」は、その暦で「14日」に充てられるようで、アジアの「旧暦」の「満月/十五日」とは一日ずれることになる、素人の憶測に過ぎないが、これはあるいは、0を含んだ「カーディナル数」と、1からはじまる「順序数」との違い、たとえば、「満年齢」と「数え年」の違い、にも似た、もの、つまり「新月」、は、原理的には、「見えない」月のはずだが、たとえば「イスラム暦」では、実際に「新月」が目・視・さ・れ・た・日を、月の初めに設定するのである、表の中の「イスラム暦」も、アジアの「旧暦」とは一日ずれ、やはり、「十四日」が「満月」になっているし、・・・、 ・・・ 「アリマタヤArimathea」は「テルアビブTel Aviv-Yafo」の東約30キロの西岸の町「バニ・サイドBani Zeid」、あるいは、同じく「テルアビブTel Aviv-Yafo」の、南方15キロあたりの「ラムラRamla」に比定されている、とのこと ・・・  ・・・ ジャン=リュック・ゴダールJean-Luc Godard(1930-2022)、が亡くなったという記事は、ネットのどこかで見つけた、今年の九月だ、H.M.エンツェンスベルガーHans Magnus Enzensberger(1929-2022)は、「スペイン内戦」の記事に関して引用したから、その生年を調べようとしてwikipediaを引いて、つい先ごろ、11月の下旬だ、亡くなったことを知った、・・・、こちらが「還暦」をとうに過ぎてしまっているのだから(笑)、若い頃にその名前を記憶にとどめた著名人たちが、次々鬼籍に入られるのも、当然のことなのだが、・・・、これらの名前を初めて知ったのは、すべて、「浪人」時代に読みふけった津村喬氏(1948-2020)の著作からだった、三一新書の「われらの内なる差別」が最初だったと思うが、当時は、阪神間の住宅都市の変哲もない古書店にも、そんな「新左翼」系の書籍が、平然と並んでいたものだった、早稲田大学の「反戦連合」、多分ヘルメットは赤色だと思う(笑)の活動家時代から、その極めつけにシニカルでペダンチックな文体で、頭角を現しておられたのだと思う、・・・、「映画を観る」という「文化」をもたない家で育ったので(笑)、だから、ゴダールは、ずっと後になって、大学生になって「名画座」で低料金でその作品をはじめて見るようになるまでは、文字で引用された、いくつかの印象的なその発言を記憶するばかりの存在だった、 政・治・映画を作るのではない、映画を政・治・的・に・撮るべきなのだ これは、なお今日にいたるまで(笑)、私の「座右の銘」と言ってよかろう、・・・、エンツェンスベルガーは、その「メディア論のための積木箱」だったか、津村喬が、繰り返し引用し、絶賛していた、これは、比較的簡単に入手できたのだろう、同じ頃に読んだはずだ、ほかの作品も、晶文社からいくつも出ていて、前に引用した「スペインの短い夏」もそうだが、京大教養部ドイツ語教室の「造反教官」の一人、と言っていいのだろう野村修氏などが翻訳されていた、という縁もあって、偉そうに、「アジビラ」の中に引用してみせたりしていたかもしれない、・・・、その津村氏も、今wikipediaを引く際に、そんな予感がしたのだが、つい二年ほど前に亡くなられていたことを知った、・・・、私が、多少なりとも、「毛沢東主義」に魅力を感じ、当時、すでに「文化大革命」は終結前夜だったけれど、ラジオの北京放送日本語版では、「毛主席最高指示」が読みあげられることもあったに違いない、午前0時の放送終了時の「インターナショナル/国際歌」を待ちながら、それをこっそりイヤホンで聞くのが、私にとっての、「トランジスタ・ラジオ、ホットなメッセージ、空に溶けてったぁー(忌野清志郎)」、だったのも、ほとんど津村氏の影響であった、・・・、「文化大革命」に「断乎支持」を表明した多くの文化人同様、・・・、たとえば、京大文学部中国文学の、「全共闘」支持派教官でもあった高橋和巳(1931-1971)は、「新しき長城」という今から思えば楽観的に過ぎる中国訪問記を残してほどなく亡くなってしまったから、その必・要・はなかったけれど、毛沢東死後、「四人組」失脚、等を通じて、その残虐な裏面が明らかになっていくとともに、彼もまた、一切の政治的発言をやめた、いわば筆を折ったのだ、と、確証はないが、私は理解している、以降は、「気功」関連の書物しか書かれていない、もちろん、それは、ゴダールの上の言葉とも響き合う、「日常生活批判」として、一貫した態度であるのは間違いないけれど、・・・、神戸の震災の時は、芦屋で気功教室を開かれていたはずで、ずっと後になって、震災後のボランティア活動などについてつづられたリーフレットのようなものが手に入ったので、まだ読まないまま、押し入れのどこかにしまってある、正直、読むのが、ちょっと「恐かった」のだね、でも、もう、「鬼籍に入られた」のだから、いわば、安・心・して、では、後から探して、読んでみることにしよう、 ・・・ そのゴダールの台詞、多分、津村氏が引用していた形は、「政治映画を作ることが問題なのではない、映画を政治的に撮ることが問題なのだ」だったと記憶するんだが、そんな、18か19の「少年」(笑)、をそんなに昂ぶらせたこの言葉の元の形、つまりフランス語は、どんなだったのか、今になって、知りたくなってきた、ウェッブ「検索」などと言う、バカバカしいほどお手軽なものが使える世の中なんだしね、・・・、wikipediaフランス語版はもとより、さまざまな映画批評らしきページを逍遥してみたが、 faire politiquement des films politiques/making political films politically 「政治映画」を「政治的」にすること あるいは、ほとんど同じに思えるが、 politiquement du cinéma politique 「政治映画」の「政治化」 という言葉なら見つかった、・・・、「座右の銘」であるにもかかわらず(笑)、私はいまだにこの言葉の含意を確信をもって「説明」することが出来ない、・・・、何年か前、東京あたりから辺野古の支援に来られた方で、映画にも明るく、フランス語の堪能な方を案内する機会があったとき、調子に乗って、これを紹介してみたのだが、予想したような「感動」は得られず(笑)、更なる説明を求められて、詰まってしまった記憶がある、・・・、「感動」というものは、そう易々とは伝わらないものだ、そして「説明」出来ないからこそ、一層ありがたみがある、ことを知った次第だった、・・・、 ・・・ 「日常生活批判The critique of everyday life/Critique de la vie quotidienne」、は、アンリ・ルフェーブルの用語、・・・、 アンリ・ルフェーヴルHenri Lefebvre(1901-1991)、1928年フランス共産党入党、スターリン主義に批判的な姿勢から、1958年同党除名、さまざまな大学で教職についているが、1968年「五月革命」の時期は、パリ第十大学ナンテール校に在職していたのではないか、と思われる、・・・、 この名前も、津村喬の著作に頻繁に引用されていたから、多分、一度も読んだことがないにもかかわらず、いや、後になって、結構高価な書物を買って、数ページくらいは(笑)、読んだかもしれない、・・・、耳に馴染んだものになっていた、そういえば、レヴィ=ストロースや、ロラン・バルト、なんかも、そうだったかもしれない、 ・・・ 2016年、沖縄ではリナさんの事件があって、高江の工事も始まってしまったから、私もまた、17年ぶりに重い腰をあげて、とばかりに、「運動」に、復帰しかかった訳だが、世の中では、「SEALDs/Students' Emargency Action for Liberty and Democracy」というものが評判になっていて、そのメンバーの何人かが、明治学院大学の高橋源一郎氏のゼミ生だったようで、確か、「ぼくらの民主主義なんだぜ」(朝日新書)の中だっただろうか、彼らの卒業に当たって、高橋氏は、「Sauve qui peut」という言葉を贈られたんだと書かれていた記憶がある、もちろん、ゴダール映画の題名なのだ、乏しい知識でいえば、そのフランス語は、「Save yourself if you canもしできるものならば、自分自身で何とか生き延びてくれ」の意味になるんだと思う、まさに「勝手に逃げろ」なわけだが、高橋氏の説明では、軍隊用語で、敵に包囲されて全滅寸前の場面で、司令官が部下に向かって、解散を命ずるときに用いるものなんだそうである、ちょうどそのころ、仲宗根政善「ひめゆりの塔をめぐる人々の手記」(角川ソフィア文庫)を読んでいたのだけれど、沖縄戦末期に、喜屋武半島付近で生じた事態が、まさにそうだったんだ、と思えた、「ひめゆり部隊」に解散を命じるとき、日本軍の指揮官が、「看護婦資格を持っている者は、軍が責任を持つ」と言っている、裏を返せば、そうでないものに対して、軍が「責任を放棄する」ことの宣言なのであるからね、・・・、それでそのときから、そのゴダール映画を観てみたい、と思い、ようやく安いDVDを見つけたから買っておいたのだが、そのうち観ようと「とって置いた」(笑)間に、ゴダール氏の訃報に接し、先日ちょっと見始めたところで、マルグリット・デュラス本人の肉声が、流れてきたり、主人公が、音読する書物の表紙に、ミラン・クンデラの名が書かれてあったり、これは、相当体調のいいときに(笑)、いわゆる「気合を入れて」見なければならんな、と、また、大事に「とって置く」(笑)ことになってしまった、・・・、「パッション」は、いわば、その続編のような形で、こちらは、京都にいるときに映画館でも観たし、手元にDVDもある、レムブラントなどの名画を、「活人画」化しようとする映画監督、ポーランド人の亡命者、との設定だから、アンジェイ・ワイダに擬しているのだと思われる、解雇された若い女性の労働者がストライキを企てる工場の情景は、「万事快調Tout va bien(1972)」、こちらは、アメリカの「反戦派」、ジェーン・フォンダと、元フランス共産党員イヴ・モンタンを主演として、毛沢東派の労働組合が工場を占拠する、という話だ、を彷彿とさせる、・・・、ずいぶん長い前置きが終って、ようやく話がつながるわけだが、つまり、ここでの「パッション」は、果たして、「情熱」なんだろうか、「受難」なんだろうか、あるいは、その両方を掛けているんだろうか?という疑問から、こんな話を始めた、wikipediaの記事なんかを参照してみても、結局わからずじまい、もう一度、観直してみて、何か言えそうなことがあれば、そのときに、ということで、オチのない話は、終了する、・・・、 ・・・ マルグリット・デュラスMarguerite Duras(1914-1996) ミラン・クンデラMilan Kundera(1929-) ・・・    「われらの内なる差別」津村喬(三一新書)、アマゾンの古本市場では、なんと、3万円の値段がついている!、「メディア論のための積木箱」H.M.エンツェンスベルガー(河出書房新社)、「新しき長城」高橋和巳(河出書房新社)、こちらはどちらも手に入らないようだ   「ぼくらの民主主義なんだぜ」高橋源一郎(朝日新書)、「ひめゆりの塔をめぐる人々の手記」仲宗根政善(角川ソフィア文庫)    「パッション」ジャン=リュック・ゴダールPassion(1982)/Jean-Luc Godard、「勝手に逃げろ/人生」ジャン=リュック・ゴダールSauve qui peut (la vie)(1980)/Jean-Luc Godard、「万事快調」ジャン=リュック・ゴダールTout va bien(1972)/Jean-Luc Godard 前回、「ヨリス・イヴェンス「スパニッシュ・アース」から、フランツ・ボルケナウ「スペインの戦場」・・・ウッディ・ガスリー、サリー・ルーニーから、ジェイムズ・コノリー再論、「アランフェス協奏曲」からピカソ、ダリ、ブルトン」、「「ラ・パッショナリア」は「情熱の花」でなく、「受難の花」、「ノ・パサラン」の、苦い思い出・・・「老トロツキスト」は、「スペイン内戦」を語り出すと止まらなくなる、シモーヌ・ヴェイユ、フリーダ・カーロ、アンドレ・ブルトン、H.M.エンツェンスベルガーなど」、で、書ききれなかったことがらのいくつか、・・・、 補遺:1934年、フランスの「2月6日危機Crise du 6 février 1934」当時の政権が「人民戦線」であった、と表記しているものもあるのだが、コミンテルン第7回大会、ディミトロフ演説でその路線が定式化されるのが、1935年だから、辻褄が合わないことになる、右翼諸党派のメンバーが、国会議事堂近くのコンコルド広場で暴動を起こしたこの事件を、左翼各派は、「ファシストによるクーデター未遂」と喧伝、あるいは、それ自身が、コミンテルンの政策であったかもしれないが、今日的には、そのような計画性を欠いた、ごく自然発生的なものであったと評価されている、・・・、目まぐるしく政権与党の連合関係が変転しているようなので、確言できないが、暴動当時の政府は、「共産党」を含まない、「社会党/労働者インターナショナルフランス支部Section française de l'Internationale ouvrière(FSIO)」、と、「急進社会党Radical-Socialist Party」等からなる「左翼連合Cartel des Gauches」を与党とするものであった、というのが正確のように思える、 以下の記事の末尾に、フランス、社会主義政党の歴史がある↓ 「パチョリ」から「セロトニン」談義へ、・・・、オルダス・ハックスリー「素晴らしい新世界」 暴動に関与したのは、1930年代、反議会主義の立場で連合した極右派諸グループからなる、「極右同盟ligues d'extrême droite」、その構成団体の中には、王党派の「アクション・フランセーズAction Française」の他に、「ドレフュス事件」当時からの、著名な「反ユダヤ主義者」、エドゥアール・ドリュモンÉdouard Drumont(1844–1917)が創立した「フランス反ユダヤ同盟Ligue antisémitique de France」も含まれていたようである、ドリュモンについては、以下の記事参照↓ 独房の中で数学の勉強をするような、人だった、だから、こんな記述が、「正確」であったとしても、当然のことなんだ・・・大佛次郎「ドレフュス事件」を読む エドゥアール・ドリュモンから、アルフォンス・ドーデへ・・・「ことばと国家」田中克彦、を読む 「アクション・フランセーズAction Française」という名辞が、何か気がかりなものとして残っていたのは、思い出した、内田樹「他者と死者―ラカンによるレヴィナス」、であったと思う、リトアニア系ユダヤ人であるエマニュエル・レヴィナスEmmanuel Levinas(1906-1995)を、学生時代からの友人である、モーリス・ブランショMaurice Blanchot(1907-2003)が、ヴィッシー派による追跡から匿った、というエピソード、・・・、かつて、この作家は、「アクション・フランセーズ」と関係を有する、極右イデオローグだったが、ホロコーストを目撃するという経験を経て、「左翼」へ「転向」した、という稀有な例となっているらしい、・・・、探し出して、読み直さねばなるまい、  「他者と死者―ラカンによるレヴィナス」内田樹(文春文庫)  パリ ・・・ 同じく補遺:前回、「ゲルニカの空爆」の影響下に描かれた、と言われる、マグリットの「黒い旗」の話をしたが、デフォルメされているが、空に浮かんでいる、おそらくドイツ軍、イタリア軍の爆撃機に、「複葉機」が含まれている、・・・、ヘミングウェイ「誰がために鐘は鳴る」には、マドリッド近傍の、山中の共和派アジトの上空を通過する、「敵」、これは、ドイツ軍、イタリア軍、なのか、あるいはそれらの軍事援助を受けたフランコ派の軍を指すのかはっきりしないのだが、の偵察機、戦闘機、爆撃機が、詳細な機種名を付して描かれているので、少し調べて見たことがある、以下参照↓ 「誰がために鐘は鳴る」、の語り口 そこに登場するのは、ドイツの「ハインケルHeinkel」、そして、イタリアの「フィアットFiat」が製造した航空機であったから、それらから、同時期に使用されていたとおぼしき「複葉機」を探してみると、   Heinkel He 45/Fiat G.8 フィアット社については、上の記事で、その略史に触れた、ファシスト政権への協力の廉で、戦後、その経営陣がパージを受けたが、さらに歴史を遡れば、すでに1921年、労働者による工場占拠の現場でもあったのである、・・・、ハインケル社は、ベルリン北方30キロ、オラニエンブルクOranienburgの「ザクセンハウゼン強制収容所Konzentrationslager Sachsenhausen」の被収容者を、強制労働に動員したことで、知られている、同社はまた、戦中期、日本の「愛知航空機」と技術提携、共同生産の関係にあったようである、この会社は、後に「日産自動車」となる、 Fiat Aviazione Heinkel Flugzeugwerke 愛知航空機Aichi Kokuki .jpg!Large.jpg) 「黒い旗」ルネ・マグリットLe Drapeau Noir(1937)/René Magritte  ・・・ もう一つ、「スペイン内戦」について、忘れ得ない記述がある、以下から、再録する、・・・、 サン=テグジュペリの旅程表 ぼくはすでにきみの告白を聞いていた。きみはぼくに身の上話をしてくれた。バルセロナのどこやらの、貧しい出納係として、きみは以前、数字を並べていたのだった。きみの国が、二つに分かれて、争っていることなどは、たいして気にもせずに。ところが、第一の同僚が志願した、ついで第二、ついで第三。するときみは、自分が不思議に変わってきているのに驚いた。きみの仕事が次第にくだらなく思われてきた。きみの喜びも、きみの悲しみも、きみの日常の安楽も、すべてが昔の時代のもののように感じられてきた。だがここまではまだたいして重要ではなかった。最後に、きみの同僚の一人の死の知らせが来た。マラガの付近で、戦死したのだ。きみが、彼のために復讐を思い立つような種類の、これは友人ではなかった。政治のことはどうかというに、これは一度も、きみの心を乱したことはなかった。それなのに、この死の知らせが、きみの上を、きみの狭い運命の上を、海の突風のように過ぎた。その朝、一人の同僚が、じっときみを見つめながら言うのだった。 ―行こうか?」 ―行こうよ」 そして、きみらは、<行った>のだった。 「人間の土地」サン=テグジュペリ(新潮文庫) サン=テグジュペリAntoine de Saint-Exupéry(1900-1944)は、「通信員」として、二度、スペインの戦線を訪れたらしいのだが、その時期は、突き止められなかった、この引用部分には、「マドリード戦線のこと」との説明があるので、あるいは、1936年11月、共和国政府が、バレンシアへの移転を余儀なくされた前夜、であったかもしれない、・・・、アンダルシアのマラガの陥落は、オーウェルが、バルセロナで、1937年5月の「五月事件」に巻き込まれる以前の、アラゴン戦線にいた時点で、触れられているから、同年2月頃かと思われる、・・・、テグジュペリは、翌日の攻撃に参加する「突撃隊」に指名されてしまったこの「きみ」のことを、「アナキスト」と形容していた記憶もあるのだが、ちょっとはっきりしない、・・・、 ・・・ 私は朱徳の生涯の記録を一九三四年まで書きつけた。一九三七年七月七日のことだったが、そのとき日本軍が盧溝橋で襲いかかってきて、中日戦争がはじまった。朱徳は、前線にむかって出発し、私はまたもや未完成の本をかかえて、あとに残された。私は毛沢東に、延安にとどまって朱徳の伝記を完成するか、前線へいって戦争のことを書くか、どっちにしたらいいでしょう、とたずねた。 毛沢東は答えた。「この戦争は、過去の歴史よりもずっと重要ですよ。」 そこで、私は自分のノートをしまい込み、前線にいく支度をした。 ・・・ 私は、まだそのほかの仕事もやった。上海駐在のスペイン共和国政府の領事が、マドリッドから送ってくる反ファシスト・ポスターの束をたえず私のところにとどけてよこした。それを私は、前線や延安のいろいろな紅軍の軍団に分配した。そういうわけで、西北はおそらくスペイン共和国のたたかいにこたえた中国でただひとつの地方だろうと思う。その年の五月には、西北の全域で、ファシズムとたたかっているスペインを支持するデモや集会が行われた。 「中国の歌ごえ」アグネス・スメドレー(みすず書房) ・・・ 「スペイン内戦」のことを書き始めたりすると、この「老トロツキスト」は(笑)、柄にもなく興奮してしまって、とまらなくなる、そんな「躁的高揚は」、身体には、よくないのだけれど(笑)、・・・、リービ英雄が延安を訪問した記事、「延安―革命聖地への旅」(岩波書店)を読んでいて、当然にも、スメドレーへの言及があったので、ずっと前に頓挫していた、この「中国の歌ごえ」を読み直していたら、こんな一節を発見、疑いもなく、「プロレタリア国際主義」のお手本のような、感動的なエピソードなのだが、いや、それは間違いないのだが、それでも、「スペイン内戦」に、ちょっとばかり詳しくなってしまったばかりに、うがった見方も、してしまいかねない、・・・、この書物は、スメドレーが健康を害して、アメリカに帰国した後、回顧譚として書かれているのだから、日付が前後するのも当然であろう、「盧溝橋」に触れられた部分の直後だから、1937年7月以降、とも思えるが、「その年の五月」とも書かれている、・・・、スペインの革命派にとっては、この二か月の違いは、相当に大きい、上にも書いたように、バルセロナの「流血の五月の一週間May Days」によって、「POUM」は、ほとんど壊滅、アナキスト「CNT-FAI」も、その影響力を大きく失った、もちろん、潤沢な物資援助と、「国際旅団」の名声、をもって、ソ連当局が強力に後押しする「PSUC」が、いまや中心に躍り出て、あらゆる権力を独占することになっただろうからだ、・・・、そんなことは「史実」としては、おぼろげに知っていたはずだが、今になって痛切に、そう、文字通り、「痛み」を伴って、というくらいに、思い起こされるのは、「革命」でも「戦争」でも、「敗北」したからと言って、その日を境に、すべてが「なくなる」わけでは決してない、という当たり前の事実への想像力を、人はしばしば失ってしまう、いや、失ってしまうのは私だけかもしれないから、そんな偉そうな言い方はよそう、・・・、生き延びることのできた人は、それでも、生き続けなければならない、何を言っているかというと、その1937年5月以降の日々、たとえば、「POUM」のジョージ・オーウェルは、負傷して「九死に一生を得る」状態でもあったし、失意の中で、イギリスに帰・る・、という選択肢があり得たが、そうではない、そ・こ・にとどまりつづけなければならなかった人々、「CNT」や「POUM」の、「民兵」たちのことを言っている、は、「日和る」ことも、「転向」することもできないならば、すっかり「PSUC」とソ連軍事顧問の支配の下に置かれることになったであろう軍隊の中で、「味方の戦線内部の『敵』/Enemy Within」と罵られ、猜疑の眼差しを浴びながらも、戦闘に従事するしかなかったのだろう、ソ連や、共産党にとっても、彼らは、ただただ、「兵力」としてだ・け・は、必要とカウントされていただろうしね、・・・、その絶望、諦観、は、いかほどのものだっただろうと想像すると、僭越かもしれないが、胸が痛む、・・・、1939年の最終的な「敗北」に至るまで、「共和派」として戦い続けた主力は、もっぱら「国際旅団」と描かれている訳で、たとえば、ヘミングウェイが、その立場からの記録を、たとえば「誰がために鐘は鳴る」という作品の形で、残すことが出来たのに対して、これら、まさに、「敗者」の中の「敗者」、とでもいうべき人たちの声は、もう、少しも聞こえてこないように思えるからね、 補遺:「PSUC」すなわち「カタロニア統一社会党」は、「社会党/スペイン社会主義労働者党(PSOE)」と「スペイン共産党(PCE)」のそれぞれのカタロニア支部が、合同した党、あくまでもカタロニアの「地方党」だから、全国的な話としては、「共産党」という方が正しいかも、・・・、不ぞろいの私服に、それぞれの所属党章をつけた、ばらばらで「統制の取れていない」民兵たち、スペインを訪れたばかりのボルケナウやオーウェルを、驚かせもし、また、「革命」への希望とも映ったそれらの民兵たちは、1936年暮れごろから、ソ連の後押しを受けた「共産党」の台頭によって、解体され、上等な制服をまとい、「階級制度」の復活した「人民軍」へと、再編成されていく、・・・、そういえば、ヨリス・イヴェンス「スパニッシュ・アース」のナレーションでは、「共和派」の軍隊のことを「People's Army」と呼んでいたが、これは、一般的な「人民の・軍隊」というニュアンスよりは、こうして、「共産党」と「ソ連軍事顧問団」の指揮下に再編成された「人民軍」を指していたのだろう、と思い当たることになる、・・・、前回「ラ・パッショナリア」のところで述べたが、1937年2月、スターリンは、ソ連からスペインに「義勇兵」を送ることを禁止した、と言われる、したがって、これは、ボルケナウが、2回目の戦地訪問の報告に書いていたから、後に引用するかもしれないが、名だたる「国際旅団」、そこに結集した義勇兵たちの、数々の出身国の一覧に、ただひとつ欠落しているのが、「ソヴィエト―ロシア」という事態が生ずるのだ、・・・、 ・・・ ・・・ ところで、ロシア援助のうち恐らく最も重要なものは、ロシア人将校でも、ロシア製爆弾でもなくて、《国際旅団》であったろう。これは世界中の共産主義者の志願によってできた部隊だが、マドリード防衛にあたって決定的な役割を果たしたのである。国際旅団はその隊列に世界の殆どの国の人間を含んでいたが、ロシア人はその唯一の例外である。先にあげた専門家を別にすれば、ひとりとして志願兵はいなかった。しかし、その限られた援助でも、危機の頂点にあって、救世主となったのである。 ・・・ トロツキー主義について今日のスペインに存在する独特の雰囲気は、トロツキスト自身の重要性によるものではなく、さらにロシア情勢のスペインに対する反映によって生じたものでさえない。それはなにかにつけて共産主義者が自分達に賛成せぬものをだれかれなくトロツキストとして告発するようになったことに由来するものである。何故なら共産主義者の考え方からすれば政治問題に関する反対意見はどんなものでも最大の犯罪であり、そして政治上の罪人はすべてトロツキストなのである。トロツキストとは、彼らの用語にしたがえば、抹殺するに値する人間ということと同義である。 しかし、こんな場合によく起こりがちなことだが、ひとは自分自身の扇動的な宣伝に自分みずから引っかかってしまうものなのだ。少なくともスペインでは、共産主義者ははじめ相手を侮辱するためにトロツキストと呼ぶことにしていた人々を、いまやトロツキー主義政党に協力しているという意味で、トロツキストであると信じこむようになってきている。この点で、スペインの共産主義者はドイツ・ナチスとなんら異なるところがない。ナチは自分たちの政治体制を好まぬものをだれかれなく「共産主義者」呼ばわりし、ついには自分達の敵対者はみな共産主義者で・あ・る・と本当に信じてしまう。これと同じことがトロツキストに対する共産主義者の宣伝にも起こっているのだ。それは嫌疑と告発によどむ雰囲気であり、その不愉快さはそれを体験しないものに伝えるのは難しい。 「スペインの戦場」フランツ・ボルケナウ(三一新書) ・・・   「中国の歌ごえ」アグネス・スメドレー(みすず書房)/「延安―革命聖地への旅」リービ英雄(岩波書店) 朱徳Zhu De(1886-1976) アグネス・スメドレーAgnes Smedley(1892-1950)  延安  北京市、「盧溝橋/卢沟桥Lúgōu Qiáo/Marco Polo Bridge」は、北京市南西郊外、例えば天安門広場からだと、西南西10キロ(公里)ほど ・・・ 「スペイン内戦」というものを、内容はともかく、言葉としてだけは、初めて知ったのが中学生の頃だったのを覚えている、・・・、「お金持ち」の「お坊ちゃん」ばかりの「六年間一貫私立進学校」などに、紛れ込んでしまった貧乏人だったから、わりと不幸な(笑)少年時代だった話は何度もしたが、そういう学校では、「指導要領」などどこ吹く風、教科書も自分の趣味で選んでしまう教師が多かった、「英作文」担当のかなり年配の先生、あるいは、自分が学生時代に学んだ書物だったのかと思うが、とはいっても当時、現に書店で販売されていたのだから、長年にわたる受験参考書のベストセラーだったのかもしれない、とにかく、「例文」が、ものすごく古・い・、ほかにも多々あったと思うが、もう思い出せない、でも、はっきり記憶に残っているのは、熟語「according to~/~によれば」、だったのか、「break out/(戦争などが)勃発する」の例文だったのか、こんなのがあった、 毎日新聞によると、スペインに内戦が勃発したらしい。 「六十の手習い」?「生徒」になった気持ちで「作文」してみると、 According to Mainichi Shinbun, a civil war has broken out in Spain. もちろん、参考書の「ヒント」欄には、「内戦:civil war」と書かれてあるから、それを暗記することになるのだが、おそらく、それが何か呑み込みにくい感じがしたからこそ、記憶に残っているのだろうと思われる、「civil」は「市民」のような意味であって、「軍military」と対立するものとして、想定されているのだろう、つまり、「civil war」は、少なくとも一方当事者として、軍人ではない民間人が武装して、戦闘に加わるものなのであろう?日本語の訳語としての「内戦」には、その事情が抜け落ちているように思われる、中学生にそんなことがわかった訳はないが、何かおかしい、とは感じたはずだった、・・・、その「毎日新聞」記事は、つまり、1936年7月のものだったはずなのである、この参考書の最初の版を用いて勉強していた学生たちは、そんな時代に生きていたのだ、・・・、「共産『インターナショナル』ニ対スル協定及附属議定書Agreement against the Communist International」が日本、ドイツ二国間の「防共協定Anti-Comintern Pact」として締結されるのが、1936年11月、これにイタリアが加わって「日独伊防共協定」となるのが、翌1937年11月、だからこの国は、フランコ派を支援すべき「枢軸」側の一員に、まさに加わろうとしている段階だったわけだ、それに先立つ諸事件を列挙しておく、 1931年、「柳条湖事件」 1932年、「第一次上海事変/『一·二八』事變」、「満洲国建国宣言」 1933年、国際連盟脱退 1937年、「盧溝橋事件/七七事変」、「第二次上海事変/淞滬(淞沪)会戦」 ・・・   「カタロニア讃歌」ジョージ・オーウェル(岩波文庫)/Homage to Catalonia(1938)/George Orwell:「マルクス主義インターネット・アーカイブMarxists Internet Archive」所収英語版 ・・・ 数カ月前シエタモを奪取したとき、政府軍を指揮する将軍が陽気にこう言った。「明日はウエスカでコーヒーを飲もう」。彼の間違いがやがて明らかになった。凄惨な攻撃が何度かあったが、町は陥落しなかった。「明日ウエスカでコーヒーを飲もう」は、軍隊じゅうで使われるありふれたジョークになった。スペインに戻ることがあれば、必ずウエスカでコーヒーを一杯飲むことにしよう。 Months earlier, when Sietamo was taken, the general commanding the Government troops had said gaily: 'Tomorrow we'll have coffee in Huesca.' It turned out that he was mistaken. There had been bloody attacks, but the town did not fall, and 'Tomorrow we'll have coffee in Huesca' had become a standing joke throughout the army. If I ever go back to Spain I shall make a point of having a cup of coffee in Huesca. ... 内戦とはおかしなものだ。ウエスカは五マイル先にあり、ここの人たちの市場町である。彼らはみな町に親戚をもち、今まで毎週ウエスカへ行って鳥や野菜を売ったものだ。それなのにここ八カ月間、有刺鉄線や機関銃という越えられない障壁が間にできてしまった。ときどきそのことを忘れてしまう。あるときぼくは老女に話しかけていた。彼女は、スペインで人びとがオリーヴ・オイルをもやす小さな鉄製のランプをひとつ提げていた。「そうしたランプはどこで買えるの?」とぼくはたずねた。「ウエスカだよ」ととっさに老女は答え、それから二人とも笑い出した。・・・ Civil war is a queer thing. Huesca was not five miles away, it was these people's market town, all of them had relatives there, every week of their lives they had gone there to sell their poultry and vegetables. And now for eight months an impenetrable barrier of barbed wire and machine-guns had lain between. Occasionally it slipped their memory. Once I was talking to an old woman who was carrying one of those tiny iron lamps in which the Spaniards bum olive oil. 'Where can I buy a lamp like that?' I said.' In Huesca,' she said without thinking, and then we both laughed. ... 「カタロニア讃歌」ジョージ・オーウェル(岩波文庫)/Homage to Catalonia/George Orwell    表面上は、共産党とPOUMの争いは戦術上の争いだった。POUMは今すぐ革命だといい、共産党は反対した。そこまではよかった。双方とも、言い分があったからである。さらに共産党は、POUMの宣伝が政府の部隊を分裂させ、弱め、戦争を危うくするものだと主張した。ここでも、十分な言い分があると主張できよう(最後はぼくも同意しかねたが)。だがここから、共産党の戦術に特有の性格が入りこむ。はじめは On the surface the quarrel between the Communists and the P.O.U.M. was one of tactics. The P.O.U.M. was for immediate revolution, the Communists not. So far so good; there was much to be said on both sides. Further, the Communists contended that the P.O.U.M. propaganda divided and weakened the Government forces and thus endangered the war; again, though finally I do not agree, a good case could be made out for this. But here the peculiarity of Communist tactics came in. Tentatively at first, then more loudly, they began to assert that the P.O.U.M. was splitting the Government forces not by bad judgement but by deliberate design. The P.O.U.M. was declared to be no more than a gang of disguised Fascists, in the pay of Franco and Hitler, who were pressing a pseudo-revolutionary policy as a way of aiding the Fascist cause. The P.O.U.M. was a 'Trotskyist' organization and 'Franco's Fifth Column'. This implied that scores of thousands of working-class people, including eight or ten thousand soldiers who were freezing in the front-line trenches and hundreds of foreigners who had come to Spain to fight against Fascism, often sacrificing their livelihood and their nationality by doing so, were simply traitors in the pay of the enemy. And this story was spread all over Spain by means of posters, etc., and repeated over and over in the Communist and pro-Communist press of the whole world. I could fill half a dozen books with quotations if I chose to collect them. さてそこで、彼らがわれわれについて言っていたのは以下のようなことである。われわれは、トロツキスト、ファシスト、裏切者、人殺し、卑怯者、スパイなどである。不愉快だ、とぼくは言わざるをえない。これに責任のある人のことを考えると、とくにそうである。十五歳のスペインの少年が担架にのせられて前線を下り、毛布の間からのぞいている意識も定かでない青ざめた顔を眺め、この少年が変装したファシストであると立証しようとパンフレット書いているロンドンやパリの口達者な連中のことを考えるのは、気持ちのよいものではない。戦争の最もひどい特徴のひとつは、すべての戦争プロパガンダ、すべての喚き声、嘘、憎しみが一様に戦っていない人々からやってくることである。戦線で知り合ったPSUCの民兵たち、ときどき出会う国際旅団の共産主義者たちは、決してぼくたちをトロツキストとか裏切者とか呼びはしなかった。その種のことは、後方のジャーナリストにまかされていいる。・・・ This, then, was what they were saying about us: we were Trotskyists, Fascists, traitors, murderers, cowards, spies, and so forth. I admit it was not pleasant, especially when one thought of some of the people who were responsible for it. It is not a nice thing to see a Spanish boy of fifteen carried down the line on a stretcher, with a dazed white face looking out from among the blankets, and to think of the sleek persons in London and Paris who are writing pamphlets to prove that this boy is a Fascist in disguise. One of the most horrible features of war is that all the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting. The P.S.U.C. militiamen whom I knew in the line, the Communists from the International Brigade whom I met from time to time, never called me a Trotskyist or a traitor; they left that kind of thing to the journalists in the rear. ... ・・・ ぼくらは、異常な、気違いじみた生活をしていた。夜は犯罪者だったが、昼は金持のイギリス人観光客だった―とにかくそのように見せかけなければならなかった。戸外で一晩すごしたあとでさえ、ひげをそり、風呂にはいり、靴を磨けば外見は不思議なほど見違えるようになる。今いちばん安全なことは、できるだけブルジョワらしく見えることである。顔を知られていない高級住宅地域をよく訪れ、高価なレストランへ行き、給仕にたいしてきわめてイギリス人らしくする。生まれてはじめて、壁に落書きをはじめた。何軒か小ぎれいなレストランの廊下には、ぼくに書けるだけ大きな字で「ヴィスカ・POUM!」と書いてやった。その間ずっとぼくは、専門用語でいえば潜伏中だったが、自分が危険だとは感じなかった。ことのすべてがあまりにもばかばかしかった。法を破らないかぎり「やつら」に逮捕はできない、という根深いイギリス的信念があった。政治的ポグロムが行なわれているあいだは、この信念はきわめて危険だ。マクネア逮捕の令状が出ていた。ひょっとするとぼくもリストにのっているかもしれない。逮捕、襲撃、捜査が休みなくつづいていた。なお前線にいる者をのぞき、ぼくらの知っている者はほとんどすべて、このときまでに監獄にいた。警察は、定期的に亡命者を運んで行くフランス船にまで乗りこみ、「トロツキスト」の疑いをかけられたものを逮捕していた。 It was an extraordinary, insane existence that we were leading. By night we were criminals, but by day we were prosperous English visitors – that was our pose, anyway. Even after a night in the open, a shave, a bath, and a shoe-shine do wonders with your appearance. The safest thing at present was to look as bourgeois as possible. We frequented the fashionable residential quarter of the town, where our faces were not known, went to expensive restaurants, and were very English with the waiters. For the first time in my life I took to writing things on walls. The passage-ways of several smart restaurants had 'Visca P.O.U.M.!' scrawled on them as large as I could write it. All the while, though I was technically in hiding, I could not feel myself in danger. The whole thing seemed too absurd. I had the ineradicable English belief that' they' cannot arrest you unless you have broken the law. It is a most dangerous belief to have during a political pogrom. There was a warrant out for McNair's arrest, and the chances were that the rest of us were on the list as well. The arrests, raids, searchings were continuing without pause; practically everyone we knew, except those who were still at the front, was in jail by this time. The police were even boarding the French ships that periodically took off refugees and seizing suspected 'Trotskyists'. ・・・ ・・・この戦争でぼくが果たした役割はひどく効果のないものだったし、それがぼくに残した思い出は、たいていは悪しきものである。それでもぼくは、これにかかわらない方がよかったとは思わない。これほどの大惨事を一目みたとき、―しかもどのような結末を迎えようと、スペイン戦争は、殺戮や肉体的な苦しみとは全く別に、それ自体、恐るべき大惨事だったことが判明するだろう―それから生ずるものは必ずしも幻滅やシニシズムではない。奇妙にもこの全体験がぼくに残してくれたのは、人間の人間らしさに対する信念が弱まったのではなく、強くなったことである。・・・ ... This war, in which I played so ineffectual a part, has left me with memories that are mostly evil, and yet I do not wish that I had missed it. When you have had a glimpse of such a disaster as this – and however it ends the Spanish war will turn out to have been an appalling disaster, quite apart from the slaughter and physical suffering – the result is not necessarily disillusionment and cynicism. Curiously enough the whole experience has left me with not less but more belief in the decency of human beings. ... 「カタロニア讃歌」ジョージ・オーウェル(岩波文庫)/Homage to Catalonia/George Orwell ・・・ 「第五列Fifth Column/quinta columna」、という用語は、フランコ派のマドリッド包囲に際して、フランコ本人、ないしは、その軍司令官が、「現在マドリッドを包囲している『ナショナリスト』の部隊は4つあるが、市内に実は、第5番目の組織がある」という趣旨のことを、語った、と言われていることに由来する、これを最初に、共産党の新聞「労働世界Mundo Obrero」の第一面で取り上げたのが、ほかならぬ、ドロレス・イバルリだったのである、・・・、フランコ派の誰かが、実際にこのような発言をしたという証拠は、しかしどこにも見つからないようで、共産党サイドのプロパガンダを目的とした、捏造であった可能性もあると言われる、・・・、内戦のはるか後になって、在アリカンテのドイツ外交官が同時期にベルリンに送った秘密電報の中に、その発言そのものではなく、そのような風説が、今、共和派陣営で広まっている、ということを伝えたものがある、とのこと 「Visca」は、カタロニア語で「万歳」、スペイン語なら「viva」にあたる、「生きるvivir」の仮定法subjunctive一人称単数、に由来するのだと思う、カタロニア語で「生きる」は「viure」、ネット辞書の活用表の中には発見できないが、やはり、その変化形のひとつなんだろう、ということにして置く  まるで台風を思わせるような雨風で、ずいぶん冷え込んだ、沖縄がこんなに寒・い・ことなんてなかった!と思わずつぶやくが、それは「観測者」側の「劣化」に(笑)帰せられる可能性が高いから、何とも言えない。  太陽が昇ってしまうと、周りが明るくなり過ぎて、たとえ雲一つない空であっても、こんなか細い白い「かけら」は、もう、ほとんど、見つけられなくなってしまう。旧暦十一月の月・増補版(笑)  旧暦十一月四日の月、月の入三時間前  旧暦十一月四日の月、月の入二時間前  旧暦十一月四日の月、月の入一時間前  旧暦十一月五日の月、月の入三時間前  旧暦十一月五日の月、月の入一時間前    旧暦十一月六日の月、南中  旧暦十一月六日の月、月の入一時間前  旧暦十一月九日の月、南中二時間後  旧暦十一月十日の月、南中   旧暦十一月十日の月、月の入一時間前  旧暦十一月十一日の月、月の出二時間後  旧暦十一月十一日の月、月の出二時間半後  旧暦十一月十一日の月、月の出三時間後  旧暦十一月十一日の月、月の出三時間半後  旧暦十一月十一日の月、南中  旧暦十一月十一日の月、月の入三時間前  旧暦十一月十三日の月、南中一時間前  旧暦十一月十三日の月、南中  旧暦十一月十三日の月、月の入一時間前  旧暦十一月十四日の月「待宵」、月の出二時間後  旧暦十一月十四日の月「待宵」、南中一時間後   旧暦十一月十六日の月「十六夜(いざよい)」、南中一時間後     旧暦十一月十六日の月「十六夜(いざよい)」、月の入二時間前「有明」  旧暦十一月十七日の月「立待」、月の出二時間後  旧暦十一月十七日の月「立待」、南中二時間後  旧暦十一月十七日の月「立待」、月の入二時間前    旧暦十一月十七日の月「立待」、月の入二時間前「有明」   旧暦十一月十八日の月「居待」、月の出二時間後  旧暦十一月十八日の月「居待」、南中一時間前  旧暦十一月十八日の月「居待」、南中一時間後    旧暦十一月十八日の月「居待」、月の入三時間前「有明」  旧暦十一月十八日の月「居待」、月の入二時間前「有明」  旧暦十一月十九日の月「臥待」、南中    旧暦十一月十九日の月「臥待」、南中三時間後「有明」  旧暦十一月二十日の月「更待」、月の出一時間後  旧暦十一月二十五日の月、月の出二時間後、数日間、まるで台風を思わせるような雨風で、ずいぶん冷え込んだ、沖縄がこんなに寒・い・ことなんてなかった!なんて思わずつぶやいてしまいがちだが、それは、「観測者」側が、「劣化」していることに(笑)帰せられる可能性が高いから、何とも言えない、でも、猫たちも、寒そうに、「人肌」を求めて集まってくる、ベランダの子猫が心配であったが、とりあえず、よく食べ、よく眠り、しているようではある、今日は久しぶりに晴天だから、「お出かけ」してしまうかもしれず、また、「心配事」が増える(笑)、  旧暦十一月二十六日の月、月の出二時間後   旧暦十一月二十六日の月、月の出四時間後「有明」  旧暦十一月二十六日の月、月の出四時間半後「有明」、太陽が昇ってしまうと、周りが明るくなり過ぎて、たとえ雲一つない空であっても、こんなか細い白い「かけら」は、もう、ほとんど、見つけられなくなってしまう、やみくもに、カメラの向きを変えてみて、ほぼ、「偶然に」、写りこんでくれたところを、慌てて、何度もシャッターを切る、

「ごーやー」ツルレイシ(ウリ科)・果実、中尾佐助を読んで初めて知ったのだが、人類が、「農作物」として馴致した植物種は、ことごとく、例外なく、「一年草」なんだってね、だから、この、わが「菜園」(笑)、の、「ごーやー」も「しぶい」も「もーうぃ」も、まもなく、すべて枯れるのだ、・・・、今度こそ、最後の「収穫」となろう「ごーやー」、少しやせた果実は、薄切りにして「浅漬けピクルス」にしよう、・・・、「しぶい」、トウガン、の方は、三つばかり、巨大な果実が実っているのだが、いつ「収穫」すべきか、悩ましい、ちゃんと、その名の通り「冬」まで保存食として貯蔵できればよいのだが、・・・、       「しぶい/冬瓜」トウガン(ウリ科)・果実

以前、アザール・ナフィシ「テヘランでロリータを読む」、を読む際に、イラン革命の原動力を担ってきたにもかかわらず、むしろ少数派であったホメイニ派が政権中枢を占拠するとともに、厳しい弾圧を受け、国外退去を余儀なくされた、数々の反政府派諸派、改革派イスラム左翼である「ムジャヒデン・ハルク」、スターリン主義的共産党の「ツーデ党」、毛沢東、チェ・ゲバラ等の思想にその淵源をたどることのできるいわば「新左翼」の、「フェダイーン・ハルク」等について、調べた際に、この記事にもあるように、「ムジャヒデン・ハルク」が、アルバニアのティラナに本部を構えていることに意外の感をもったので、この記事が目にとまった訳である、・・・、ナフィシ教授が、イスラム革命直後、テヘラン大学などで教授職にあった時、その受講生の中には、ホメイニ派とは異なるイスラム派や、「ムジャヒデン」、「フェダイーン」と思われる傾向の学生たちも含まれていて、反対派が、いわば息の根を止められてしまう以前の日々、彼らの姿が、ある種「等身大」に描かれているところが、この書物の貴重さを示していると思う、・・・、以下の記事、諸党派の由来についての記述は主に、二番目の記事、参照↓ 「テヘランで『ロリータ』を読む」と、「ロリータ」を、同時に、読む 「Reading Lolita, or more than Lolita in, other than Tehran/テヘラン以外の場所で、『ロリータ』あるいは『ロリータ』以外のものを、読む」 テヘラン以外の場所で、「テヘランで『ロリータ』を読む」、を読み続ける ・・・ ホッジャ政権打倒後のアルバニアが、その後の経済破綻に直面して、多くの国民が、「難民」化せざるを得なかった経験を踏まえ、同じく政権の抑圧に苦しむ人々に対して、門戸を開放する政策を採用している事実については、以下の記事参照↓ 「私たちにとっては、これは当たり前のことなのに、そして、当たり前のことの次第であるべきなのに、なにか特別の事柄のように見られるのは悲しいことです」、困難にある人々を受け入れる、その「伝統」の由来・・・アルバニアのリゾート都市が、アフガニスタンからの難民を受け入れる/アマンダ・コークレイ2021年12月21日アル・ジャジーラ 「イラン・クルディスタン民主党(KDPI)」については、上の「テヘラン以外の場所で・・・」の記事参照 オーストラリアの難民受け入れ拒否政策によって、マヌス島に監禁されていた間、携帯電話のカメラと、テキスト・メッセージによって密かに外の世界へと通信を送り続けた、ベフルーズ・ブーカーニ氏は、クルド系イラン人であり、おそらく「KDPI」メンバーないしシンパであったことから、イラン当局から国外退去処分を受けていた、以下参照↓ 「山脈の他には友もなく」、密かに持ち込まれた携帯電話のキーボードで書かれた書物・・・ベフルーズ・ブーカーニ、ニュージーランドから、難民認定を受ける/2020年7月24日アル・ジャジーラ ・・・ また、イランの「ニュー・ウエーヴ」を代表するとも言われる映画監督、バーマン・ゴーバディ氏Bahman Ghobadi(1969-)は、やはりイラン・クルディスタン出身、「サイの季節」は、イスラム革命当時の、クルド系人民に対する抑圧が描かれている、おそらくスンニー派とおぼしき主人公が、「異教徒の墓」と呼ばれる場所に埋葬されるシーンがあった、 「サイの季節」Rhino Season(2012)/バーマン・ゴーバディBahman Ghobadi(wikipedia英語版) 「サイの季節」アマゾン・プライムヴィデオ、無料視聴期間は終了したようだが、・・・ ・・・ 「ヘンゴウ/人権のためのヘンゴウ機構Hengaw/Hengaw Organization for Human Rights」、イラン国内のクルド人に対する人権抑圧を明らかにする目的で、ノルウェイにおいて2016年に創立 「1500タシヴィール1500tasvir」、イラン国内および、国外在住者によって運営されるインスタグラム・アカウント、本年10月現在45万人のフォロアーを有する、wikipedia英語版記事Mahsa Amini protests参照 「イラン・ワイアーIranWire」、イラン系カナダ人ジャーナリスト、マジアル・バハリ氏Maziar Bahari(1967-)が、2014年に開設したウェッブサイト ・・・ 「バシジBasij/Sâzmân-e Basij-e Mostaz'afin/The Organization for Mobilization of the Oppressed」、フルネームは、「被抑圧者のための動員組織」という意味のようで、「イスラム革命防衛隊Islamic Revolutionary Guard Corps(IRGC)」の傘下の組織の一つ、志願兵による準軍事組織 ・・・ 「コマラ党Komala」という名を冠する党派は、いくつか存在するので、いずれを指しているかは、はっきりしないが、主なものを挙げると、 「イラン・クルディスタン・コマラ党Komala Party of Iranian Kurdistan」、1969年創立、1984年に、下に述べる「Komalah(CPI)」と合同、2000年に分離、当初は、マルクス・レーニン主義を掲げていたが、現在は、社会民主主義を採用、武装部門を有し、イラク・クルディスタン地域に本拠地 「コマラ党(イラン共産党クルディスタン支部)Komalah(CPI)/Komala Kurdistan's Organization of the Communist Party of Iran」、1984年創立、はっきりしないが、上記「イラン・クルディスタン・コマラ党」の、社会民主主義への路線変更を拒絶した、極左派、と思われる 「クルディスタン労働者のコマラ党Komala of the Toilers of Kurdistan」、2007年、上記「イラン・クルディスタン・コマラ党」から分離 ・・・ 「虹の神の名において/キアン・ピルファラク、イラン抗議運動の中で殺害された10歳の少年in the name of the God of rainbows/Kian Pirfalak, a 10 year old boy killed in Iran protests」:YouTubeヴィデオ ・・・ また、後の記事でも触れられるが、イランの「道徳警察Gasht-e Ershad/morality police」は、15年前、マハムード・アハマディネジャッドMahmoud Ahmadinejad政権下に創設された、とのことであるから、1990年代中ごろのテヘランを描いている、アザール・ナフィシ「テヘランでロリータを読む」には、その名称の組織は登場しないものの、筆者の勤務する大学には、女学生、女子教員のみが、通らなければならない門が設置され、身体検査、持ち物検査が常時行われているさまが描かれている、また、街角のいたることで彼女たちを呼び止め、いやがらせとも見紛う、恣意的な尋問、を執行する人たちは、「革命防衛隊Revolutionary Guard」として、彼女たちの怨嗟の的となっていることも、・・・、ナフィシ教授が退職後、自宅の居間で、かつての女子学生たち何人かと、いわば「秘密の読書会」をもつという話が、この作品の中心をなしているのだが、彼女たちが、その部屋にたどりつき、頭を覆っていた「ヴェール」をとる、という行為が、非常に重い意味を有していることがうかがわれる、・・・、彼女の教え子の中には、パーレヴィ時代の華やかな女子大で、ただ一人自発的に「ヴェール」をかぶりつづけた、という、厳格なイスラム教徒もいるのだが、しかし、彼女の属する宗派が、ホメイニ派とは異なるものであったために、弾圧を受け、獄につながれる経験を余儀なくされた、・・・、西洋的「リベラリズム」の信奉者であれ、イスラム的価値観に愛着を感じ続けている人々であれ、その双・方・に・と・っ・て・、たとえば「ヴェール」を強要される、という日常が、「トラウマ」経験として立ち現れてくる、ところを読み取らねば、在外イラン知識人層からは、「ネオ・オリエンタリズム」とのレッテルも含め、毀誉褒貶をまき起こした、この書物を、読む意味はないのだ、という感想をもった、・・・、圧巻と思われる「ギャツビー裁判」の部分について、書くつもりで、のばしのばしになっている、ようやく読み直し始めたので、まもなく書けると思う、・・・、 イラン、地方(Provinces)区分図  イラク・クルディスタン地方、記事中の「コヤKoya」は、以下の地図の「コイシンジャクKoysinjaq」に同じ、のようである、「カラQala」という地名は、近傍に多々あるので、特定できず  ティグリス・ユーフラテス水系、イラン、イラク、クルディスタン地方、サケズ、および、サナンダジは、クルディスタン地方、ディヴァンダレはサケズとサナンダジの中間地点、タブリーズは東アゼルバイジャン地方、マハバッドの北北東150キロ、  テヘラン市街図  イラン東部、中央アジア、シラーズは、南部、ペルシャ湾岸近く、マシュハドは、東北部、トルクメニスタン、アフガニスタン国境近く、イスファハンは、イラン南部、テヘランの南300キロ、の町、ザヘダンは、バロケスタン地方、イラン、パキスタン、アフガニスタン三国の国境が合する地点に近い   Franny and Zooey/J. D. Salinger、「フラニーとゾーイー」J.D.サリンジャー(新潮文庫) Franny and Zooey/J. D. Salinger ・・・ 冒頭、「イェールと対抗のフットボールの試合が行われる特別の週末the big weekend--the weekend of the Yale game」のために、フラニーFrannyが、レーンLaneに汽車に乗って会いに行く、・・・、そういえば、ジョン・アーヴィング「ホテル・ニュー・ハンプシャー」、こちらは高校だが、やはり、フットボールの「エクセター戦」がどうだ、とかいう話題が出てきて、アメリカン・フットボールについても、また、合衆国東部の「名門」大学についてもすっかり無知なので、そういう一節を目にしただけで、ある種、興味がそがれていたものだが、さて、「イェール」、これは、コネチカット州Connecticutニュー・ヘヴンNew Havenにあるそうだ、そこと対抗試合をする「名門」大学、この、「ポスト・モダン/ニュー・アカデミズム」時代には、あんな風な「鼻持ちならない」、ペダンティックな話し方をする人たちが、山ほどいたから(笑)、「むかつく」よりは、むしろ「懐かしい」くらいだ、その「俗物」レーン君は、どこの学生なんだろう?wikipedia英語版Franny and Zooey、にも、その大学名は書かれておらず、ただ、その大学都市に「汽車」でやってこなければならないフラニー、どこかの「女子大」の寮に住んでいる、は、「おそらくウェルズリー大学Wellesley Collegeの学生だろう」と書かれている、その大学は、マサチューセッツ州MassachusettsウェルズリーWellesleyにある、この際、えっと、こんな「老い先短い」老人が、いまさら、そんなこと知ってどうするんだよ?とも言うが、いわゆる「アイヴィー・リーグ」なるもののリストを調べてみた、・・・、遠い遠い、「トラウマ」の淵源は、おそらく(笑)、1960年代に、父親がその学校の教師として職を得ていたから授業料が半額になる、という理由で、明らかに「身分」、「階級」(笑)の異なる人たちが通われる、「六年間一貫私立男子校」に紛れ込んでしまったがために、(1)自分が「貧乏」な階層の出身であることを恥じ、(2)そんな風に「恥じ」てしまったことに対して「罪悪感」をもち、かえって攻撃的に「金持ち」を憎悪する、(3)で、今度はそんなはしたない「憎悪」にまみれてしまった、自分を再び「恥じ」、だって、明らかに「育ちがいい」ことで、「よい性格」に育ったのだろう、と想定されるような人たちが、結構たくさん存在することを知るのだからね、(4)でも、だったら、「金持ちであること」と「性格のよさ」に、正の相関がある、と認定してしまったとたん、自分の存在根拠はどうなるのだ?、付け焼刃の「階級史観」も、無に帰してしまう、・・・、云々、そんな「葛藤」の円環を、なぞり続ける「人生」(笑)、となってしまったのだ、・・・、あの頃、「クラスメート」たちが、身に着けていた服、たくさんの「デザイナー・ブランド」が叢生するような時代はまだ先だ、主に、「アイヴィー」系の「ヴァンVan」と、「ヨーロピアン」の「ジュンJUN」が競い合っていたのだろう、もちろん、私はといえば、ああ、あの頃「ユニクロ」みたいな低価格の店があってくれたらな、と心から悔やむよ(笑)、近所のスーパー・マーケットのワゴンに乗っているような、千円するかしないかのを着ていて、自分の着ているものが「安物」である、周りのクラスメートが、それを「安物」だと認定している、ということすら気づかないありさまだったから、そんな名称は、人々の会話の端々から、小耳に挟むだけだったのだけれど、「アイヴィー」という言葉で、ここまで記憶が遡ってしまうこと自体が、その「トラウマ」の意外な深さを物語っているのであろう(笑)、ちなみに、後年、「赤ヘル」系「極左」であった日々、そのほかならぬ「ヴァン・ジャケット」の、いわゆる「総評左派」系の労働組合が、果敢に自主管理で闘っていることを知る、あるいは記憶の偽造かもしれないが、その組合の赤旗を、どこかの集会で見かけた記憶さえ残っている気がするのだ、・・・、話を戻すと、「アイヴィー・リーグ」は、その「イェール」を含めて、以下の8校、なんだそうで、 Brown University/Providence, Rhode Island Columbia University/New York City, New York Cornell University/Ithaca, New York Dartmouth College/Hanover, New Hampshire Harvard University/Cambridge, Massachusetts University of Pennsylvania/Philadelphia, Pennsylvania Princeton University /Princeton, New Jersey Yale University/New Haven, Connecticut  合衆国東海岸  南北戦争期の合衆国州区分図 ・・・ ジュンパ・ラヒリ「ピルザダさんが食事に来たころ」に描かれている「大学都市」はどこなんだろう?wikipedia英語版、Jhumpa Lahiri(1967-)の略歴によれば、彼女の幼少期、父親は、ロード・アイランド大学University of Rhode Islandの司書をしていたようで、この大学は、ロード・アイランド州Rhode Islandキングストン、Kingston、これは「公立」学校のようだ、 「沈黙も、恐怖感も、ぴったりそろっていた」・・・ジュンパ・ラヒリ「ピルザダさんが食事に来たころ」を読む、今回は、引用だけ チママンダ・ンゴーズィ・アディーチェ「アメリカーナ」の主人公は、プリンストン大学の「フェロー」という設定だが、同じく、wikipedia英語版、Chimamanda Ngozi Adichie81977-)によれば、この作家自身の経験を反映していることになるようだ、 鴫立沢(しぎたつさは)の夕暮に笻(つゑ)を停(とゞ)めて一人歎き、・・・。 水村美苗氏は、イェール大学のフランス文学科で博士課程まで進み、そののち、プリンストン大学や、これは、西部、カリフォルニアだが、スタンフォード大学で、日本文学を講ずる仕事をされていたようで、・・・、「私小説―from left to right」での、「Big Mac」なるニックネームの、日系二世の日本文学教授のゼミで、芥川とピエール・ロティについて議論が闘わされる、非常に刺激的な場面、その舞台は、どうも、プリンストン大学であるらしい、という話は、以下参照、 「12月13日の金曜日」、「どこでも同じ舞踏会」、「セレクティブ・イグノランス、選択された無知」、・・・、ラフカディオ・ハーンから、ピエール・ロティ、芥川龍之介、水村美苗「私小説」へ    Interpreter of Maladies/Jhumpa Lahiri、Americanah/Chimamanda Ngozi Adichie、「私小説―from left to right」水村美苗(ちくま文庫) ・・・ アル・ジャジーラ紙の論説記事にしばしば登場するアカデミシャン、在米イラン人ディアスポラの一人、ハミド・ダバシ氏は、コロンビア大学の教授だったはずだ、記事の内容から想像すれば、非常に明確な「左翼」的立場をとっている人と思われるし、また、おそらく、同じくコロンビア大学の教授だった、エドワード・サイードEdward Said(1935-2003)の後継者に当たる人なんだと思う、・・・、アザール・ナフィシ「テヘランでロリータを読む」を、「ネオ・オリエンタリズム」であるとして、厳しく批判している、との話を聞くので、意外の感も受けたし、また同時に、「イラン・イスラム革命」そのものが、彼らディアスポラを含め、多くの人々に、決して簡単に消し去ることのできない、矛盾や両義性に満ちた、「トラウマ経験」でありうる、ということも想像され、感慨を深めたのであった、・・・、 それから、もう一つ、長年の懸案を解決しておこう、私の「御学友」には(笑)、私とは異なって、大変優秀な人たちが山ほどいて、そう、こんな感じの、合衆国東海岸の、有名大学への留学経験を持っている人たちもざらにいて、その人たちの会話をいわば「立ち聞き」していれば、これらの名称が頻繁に出てくるわけだが、そうなってくると、いまさら「え、それ?何処にあるん?」みたいな、愚鈍な質問をするわけにもいかなくなり、「知っている振り」でごまかしてしまった場面も多々あった、そんなののうちの一つ、その「学友」は、「左翼」でも何でもない、確かヴィトゲンシュタインLudwig Wittgenstein(1889-1951)、が専門だった、あるとき、チョムスキーが話題に上って、毎日、昼休みになると、この老教授が、ただ一人、メガホンをかかえてキャンパスの一角に現れ、延々と「アジ演説」されているそうなのである、・・・、「あれには、さすがに、ちょっと感動したよ」、という、その「左翼」でもなんでもない「学友」の言葉にこそ、私は、感動したのだった、・・・、ノーム・チョムスキーNoam Chomsky(1928-)、フィラデルフィア生まれの、アシュケナジー・ユダヤ人、父はウクライナ生まれ、母は、現在のベラルーシ生まれ、共にユダヤ人、・・・、マサチューセッツ工科大学Massachusetts Institute of Technology(MIT)で、ロマン・ヤコブソンRoman Jakobson(1896-1982)の下で助手として働く、1950年代中ごろ以降、ずっと、「MIT」に職を得ているようで、だから、きっと、その「学友」の述懐も、そこでのものだったのだろう、・・・、「MIT」は、マサチューセッツ州ケンブリッジCambridge、ハーバード大学のごく近くにあるみたい、・・・、素人にとって混乱の元となるのは、この「ケンブリッジ」なる名称、オックスフォードとともに、今度は有名な英国の大学町の名称でもあるからだな、 何が嬉しいかって、それは、こうして私は、この島の隣人たちを、恨んだり、憎んだり、せずに済むことになったからだ。  イギリス、オックスフォードとケンブリッジ それから、これは、最近司馬遼太郎の、なんだっけ、「街道を行く」シリーズの「ニューヨーク」だっけ、を読んでいて仕入れた知識だが、忘れないようにメモしておくと、「ニューヨーク市立大学」は、いくつかの教育機関の合併で出来たのだけれども、その一つの歴史をたどると、1847年に、タウンゼント・ハリスTownsend Harris(1804-1878)、そう、初代在日本国総領事のハリスだ、が創立した学校にまで遡れるのだそうである、・・・、キャンパスはいくつかあるが、中心は、3rdアヴェニュー、イースト42ストリート、とのこと  ニューヨーク ・・・ ああ、もう一つ、この「アイヴィー・リーグ」のリストを見ていたら、ほかはみな、「○○ University」なのに、「ペンシルヴェニア大学」だけが、「University of ○○」になっているのね、それで思い出してしまった、ごくくだらない記憶、私、二十代も後半になってから「東京大学」に「御遊学あそばして」んだけど(笑)、結局、蓮実重彦教授の「表象文化論ゼミ」以外の単位は一つもとらずに、授業料払わないし、「除籍」になって終わったんだけど、行きがけの駄賃に悪口言っておこう(笑)、教養学部の初級フランス語の授業だ、最初はまじめに出席しようと思ったんだ、十歳も年の離れた、「クラスメート」に混じって、・・・、教授の名前、忘れたけど、90分の授業ぜんぶを、「東大はいかに優れているか」の「自慢」に費やされたので、さすがに仰天してしまった、彼が言うには、この国のほかの大学の英語名は、すべて、「○○ University」なのに、東大だけは、「University of Tokyo」で、しかも、「Todai」というだけで海・外・で・は・、通じる、と執拗に主張されたわけだ、・・・、もちろん、私、沖縄に来る前だから、当時は、「琉球大学」の英語名が、「University of the Ryukyus」であることを、残念なことに、まだ知らなかった訳だけれども、・・・、 ・・・ 一時間ばかりの後、二人は、シックラーという、ダウンタウンのあるレストランの、わりあい人群から離れたテーブルに坐っていた。ここは、大学の、おもに知性派をもって任ずる連中の間で、なかなか好評な店である。イェールかハーヴァードならば、相手の女の子を操って、少々さりげなさすぎるぐらいさりげなく、モリーとかクローニンとかいった店をやめてほかへ連れていく、そういったたぐいの学生である。 ABOUT an hour later, the two were sitting at a comparatively isolated table in a restaurant called Sickler's, downtown, a highly favored place among, chiefly, the intellectual fringe of students at the college--the same students, more or less, who, had they been Yale or Harvard men, might rather too casually have steered their dates away from Mory's or Cronin's. ・・・ 訳注には、「モリーMory's」、「クローニンCronin's」は、それぞれ、ニュー・ヘヴンのイェール大学の近く、ケンブリッジのハーヴァード大学の近くにある有名レストランとのこと、「モリーMory's」にいたっては、wikipediaのエントリーまであった!ということは、ここ、レーンの通う大学が、イェールでないことはもうわかっていたが、さらに、ハーヴァードでもないことが分かった(笑)、もちろん、もしハーヴァードならば、同じケンブリッジの街中に住んでいるフラニーが「汽車」に乗ってくることもなかったであろう、・・・、そろそろ飽きてきたから(笑)、大学名の探索は、このくらいにしておく、 ・・・ レーン:「彼に欠けているのは、男●根的本質testicularityと言っていいと思うんだよ」・・・フラニー:「何が欠けてるですって?」・・・レーンはためらった。そして「男性的本質さmasculinity」と、言った。・・・レストランの食卓での会話、「男●根」って言うから、もっとのちの時代のある種流行語だろうけれど、「ファロス中心主義」なんて言うだろ?「phallus」って書いてあるのかと思ったら、ちなみに、「ファロス中心主義」は「Phallocentrism」、ここで、testicularは「睾丸」、「睾丸」を持っていることpossession、がすなわち「男性性masculinity」なのだ、とのこと ・・・ さらに、レストランでの、冷え切った会話、・・・、「あなたはほしいものを何でも注文したらいいわ。エスカルゴでも、 「揚げ句、自分たち自身の歴史の外側を生きてしまった、そうして、もはや自分たちの足跡をあとづけることさえかなわない」、・・・、「モウイー」と「ゴーヤー」、それから「優しいマンゴー」とは?・・・合わせて、アルンドゥハティ・ロイ「小さなものたちの神」精読、は、さらに続く ・・・ そこで読者のお気持ちをおもんばかって最初に申し上げておくのであるが、グラース家の子供たちの中で一番年長のシーモアは、一九五五年には、歿後およそ七年を経過していることになる。彼は、細君を伴ってフロリダに遊んだとき、そこで自殺したのだ。生きていたならば、一九五五年には三十八歳になっていたはずである。次兄のバディは、ニューヨーク州の北部にある女子短大で、学生便覧語にいわゆる「専属作家」なるものを勤めていて、ある名の売れたスキー場から四分の一マイルばかり離れた所にある小さな家の中に、防寒設備もなく、電気すらない状態でたった一人で住んでいた。次に年かさなのはブーブーで、これは結婚していて三児の母親。一九五五年の十一月には、ご亭主に三人の子供全員をつれてヨーロッパ旅行中。年の順でいうと、ウォルトにウェーカーという双子の兄弟がブーブーの次に来る。ウォルトが死んでからちょうど十年を越したばかりだが、彼は占領軍の一員として日本にあったときに、けったいな爆発事故によって命を落としたのであった。彼よりも十二分ばかり年下のウェーカーはローマ・カトリックの司祭で、一九五五年十一月には、イエズス会のある種の会議に出席してエクアドルに行っていた。 The reader, then, may care to know at the outset that in 1955 the eldest of the Glass children, Seymour, had been dead almost seven years. He committed suicide while vacationing in Florida with his wife. If alive, he would have been thirty-eight in 1955. The second-eldest child, Buddy, was what is 'known in campus-catalogue parlance as "writer-in-residence" at a girls' junior college in upper New York State. He lived alone, in a small, unwinterized, unelectrified house about a quarter of a mile away from a rather popular ski-run. The next-eldest of the children, Boo Boo, was married and the mother of three children. In November, 1955, she was travelling in Europe with her husband and all three of their children. In order of age, the twins, Walt and Waker, come after Boo Boo. Walt had been dead just over ten years. He was killed in a freakish explosion while he was with the Army of Occupation in Japan. Waker, his junior by some twelve minutes, was a Roman Catholic priest, and in November, 1955, he was in Ecuador, attending a Jesuit conference of some kind. ・・・ ・・・ 前回も触れたが、サリンジャーの略歴を見ると、父親が、リトアニア系ユダヤ人の系譜を引く人で、「カーシェールKosher」のチーズを販売する商人、その父、つまり、サリンジャーの父方の祖父は、ユダヤ教のラビであった、母親は、ドイツ系、アイルランド系、スコットランド系の系譜を引く人であったが、マリーという名前を、ミリアム、・・・、モーゼの姉で、「出エジプト記」に登場する、・・・、に変えるほど、夫の親族の宗教感情に配慮したらしく、サリンジャー自身も、「成年式Bar Mitzvah」を迎えるまで、母親をユダヤ教徒と思っていた、とのこと、・・・、だから、おそらくかなり濃厚なユダヤ教的環境で育ったと思われるのだが、この小説の中では、・・・、もちろん、作者自身、「禅宗仏教」、「ラマ・クリシュナ教」等々、数々の宗教的遍歴を経たのちの作品であるわけだが、その母親に関して、「アイルランド系」であること、「カトリック」であること、をほのめかす表現が随所にちりばめられているように思える、・・・、 ・・・ 彼の一番上の姉(「ヴァージニアに住む家庭の主婦」としておいてもらいたいというつつましき申し出であった)は、彼のことを描写する場合には、「モンテ・カルロのルーレットのテーブルで、人に抱かれながら死んでいった、ユダヤとアイルランドの血を引くモヒカン族の碧眼の斥候兵」のようだと書けと言う。 His eldest sister (who modestly prefers to be identified here as a Tuckahoe homemaker) has asked me to describe him as looking like "the blue-eyed Jewish-Irish Mohican scout who died in your arms at the roulette table at Monte Carlo." ・・・ 第一に、彼女は、およそアパートを出るなどということは、決して決してないような様子をしているのだ。かりに出ることがあるにしても、そのときは黒っぽいショールをして、オコンネル・ストリートの方へでも行きそうな格好である。アイルランドとユダヤの血が半々にまじった彼女の息子の一人が、つまらぬ書類の書き違いかなんかから、英国警備隊に射殺されて、その死体を引き取りに行くといった、そんな場面にこそふさわしい様子なのだ。 She looked, first, as if she never, never left the building at all, but that if she did, she would be wearing a dark shawl and she would be going in the general direction of O'Connell Street, there to claim the body of one of her half-Irish, half-Jewish sons, who, through some clerical error, had just been shot dead by the Black and Tans. ・・・ ぼくがほしいものはね、いいかい、このバスルームに一人にしてもらいたいということだけだ。それがぼくのたった一つの望みさ。もしもだね、一人で満員になるみたいなヴォリューム豊かなアイルランドのオバサマにここへ入ってきてもらいたいんなら、ぼくのほうからそう言うよ。さあ、もういいだろ。出ていってくれよ」 That's my one simple desire. If I'd wanted this place to fill up with every fat Irish rose that passes by, I'd've said so. Now, c'mon. Get out." ・・・ 「ママは聴いてんのかい?太っちょのドゥルイド教の婆さんよ」そう言って彼は尋ねた "You listening to this? You fat old Druid?" he inquired. ・・・ 「タッカフォーTuckahoe」、ヴァージニア州、リッチモンドRichmond西郊の町 「モヒカン族Mohican」、ニューヨーク北方、ハドソン川渓谷を故地とするアメリカ先住民部族 「ブラック・アンド・タンBlack and Tans」、制服が黒で、ベルトが黄色であることからそう名付けられた、アイルランド独立派を弾圧する目的で創設された部隊、以下参照↓ ジョン・フォード、「静かなる男」を観る、「イニスフリー村」から「イニシュモア島」へ、「アラン諸島」への船旅、津村記久子「浮遊霊ブラジル」の旅程表、など 以下のダブリンの地図で、「オコンネル橋O'Connell Bridge」から北へ向かう街路が、「オコンネル街O'Connell Street」   あの頃は、こんな具合に、ちゃんと折り合いをつけて生きていけそうな気もしていたんだがな、もちろん、そうは「問屋が卸さ」なかった(笑)のだけれど。  あれから一週間、まだご滞在くださっているのは、気に入っていただけたから?そうなら、地元民として(笑)、誇らしい限り・・・あるいは、ブリコラージュ、とか、「自由主義の幻想」(笑)とか その一週間たるや、嵐を思わせるような雨風で、こちらも外に出なかったから知らないけれど、池の周りの森や茂みに避難されていたのであろうか?ともあれ、久しぶりの、からりとした晴天、写真を撮ろうとすると、おや、ファインダーから消えている、そう、すぐに水に潜ってしまうのね、おなかもすいていたのだろうし、ちょっと気分も高揚しているのかもしれない、一人が勢いをつけて飛び込むように潜りはじめると、もう一人もつられるようにして、それに従う、水面に同心円状の模様が残るばかりで、そんなものにカメラを向けていてもむなしいので、せっかくだから、何秒くらい潜れるのか、計測してみることにした、当然だが、いったん潜ってしまうと、次にどこに頭を出してくれるのか、予想がつかない、だから、失敗することもあったが、少しカメラを引いて、「広角」にしてみる、・・・、立て続けに二回潜った、一回目、二人とも、ほぼ、16秒、二回目は、さすがに息が切れたのか、これまた二人とも、約12秒、むろん、はたから見ていると、「心配」(笑)になるくらいの長さなのである、・・・、潜水の得意なことで知られるのは、もちろんカワウ、ウミウ、等のウ科、であろう、それから、クイナ科のオオバンも、なかなか長時間潜っているのを目撃できる、それらにまさるとも劣らないばかりの「名人」であることが、わかった訳だ、・・・、  キンクロハジロ(カモ科)・メス   キンクロハジロ(カモ科)・オス  キンクロハジロ(カモ科)、手前オス、奥メス  キンクロハジロ(カモ科)・メス  キンクロハジロ(カモ科)・オス  キンクロハジロ(カモ科)・メス、前半は、まるで、水族館の「イルカ・ショウ」みたいに(笑)、潜水シーンを、さかんに見せてくれていたのだが、久しぶりの晴天に、やや、はしゃぎ過ぎたのかな、今は二人とも、眠くなってしまったみたいだ、・・・、クロツラヘラサギ(トキ科)、を観察していて初めて知ったのだが、なるほど、この地上の、も・う・一・つ・の・「二足歩行」獣、鳥類にとっても、頭、クロツラヘラサギなんかの場合は、その頭にくっついている、嘴、も、の重量を、バランスよく支える、という問題に直面したのだろうな、シギ類やカモ類では、後ろを振り返るようにして、頭を背中にのせ、そうすると、ちょうど、二本足の真上にその重量物が来るから、モーメント的に、安定するのだろう、眠る、おや、そんな、首、痛くなりませんか?・・・、これまた、「大きなお世話」(笑)であって、たとえば、私たちが、おなか、という最も脆弱な部位を、こともなげにさらして、あおむけに眠る、などということは、彼らにとっては、とてもありえないことがらなんであって、私たちは、「お互いさま」、どちらも、「変な」生き物、であって差し支えない、進化の過程では、やむを得ず、そこらへんで手に入れられる、「あり合わせ」のもので、なんとか取り繕う、という「ブリコラージュ」が、採用されてきたはずで、私たちは、たまたま、今ある、形になった、「不完全」であり、「不合理」に見えるのは、当然のこと、数ある選択肢から、もっともすぐれたものを選ぶ、などというのは、「自由主義」の幻想なのであって(笑)、私たちは、突き詰められた二つの選択肢から、より危うくないもの、よりましなもの、を選ぶという「ネガティヴ選択」、しか許されてこなかったはずなのだ、・・・、えっと、僭越ながら、これで、「神」の存在、および、その「個別創造説」に、一応、反駁、できたことになってるつもりなんですけど(笑)?  久しぶりの陽光に暖められたコンクリートに、べったりをおなかをつけて休んだら、そりゃぁ、気持ちいいだろう?それは、ちゃんと、想像できるよ。     イソシギ(シギ科)、そうやって、この鴨夫婦、にカメラを向けていると、「ぴゅぴゅぴゅぃーい」みたいな声が聞こえて、この池の堤のところに、飛んできた、と思ったら、たちまち、脚を折りたたんで、休んでしまった、キンクロハジロ(カモ科)の方も、首をうしろ向きにして、眠り始めているみたいだし、確かに、眠りを誘うような心地よい陽気ではある、一年足らずだったか、ほんの気まぐれで、時給500円程度だったんじゃなかったかな?、24時間営業の本屋で店番のアルバイトしてたことがある、だから(笑)、「二本足」で、ずっと立ってるのは、結構つらいことで、ときどき、右、左、と、一方を休めるために「片足立ち」してたものだ、シギやチドリもよくそれをやっていて、初めて見たときはびっくりしたが(笑)、その「気持ち」は、よくわかるつもり(笑)、そして、おそらく、さらにリラックスしたときは、こんな風に、おなかをべったりと地面につけて、休むらしい、それは、まるで、いわゆる、猫が「香箱をかく」、というやつ、前足を、身体の下に隠してしまって、ある種、人間の「懐手」みたい、すぐに防御の体制をとれないそんな姿勢は、危ういものに違いないが、そうであるが故に、「私、今、武装解除しています」と、表示することになって、見るものには、いやが上にも、その「安心感」が伝わってくるのである、・・・、同じく、このイソシギも、ここは見晴らしがよいから、外敵が近づけばすぐにわかる、だから、しばらくは、こんな無防備な姿勢がとれるのだろう、なんといっても、久しぶりの陽光に暖められたコンクリートの肌触りは、きっと、気持ち良いに違いない、それも、よく、想像できる!  トックリキワタ(アオイ科、または、パンヤ科)・白花品種  カタバミ(カタバミ科)  ヘビイチゴ(バラ科)、果実  ヘビイチゴ(バラ科)、果実、アリ科の一種  トキワハゼ(ゴマノハグサ科)  ヘビイチゴ(バラ科)、花   オジギソウ(マメ科)  ヒメジョオン(キク科)  ハクセキレイ(セキレイ科)  イソシギ(シギ科)、ハクセキレイ(セキレイ科)  イソシギ(シギ科)  ヤマトシジミ(シジミチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)   ヤマトシジミ(シジミチョウ科)、セイヨウミツバチ(ミツバチ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  ヤマトシジミ(シジミチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  ヤマトシジミ(シジミチョウ科)、ツマグロキンバエ(クロバエ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科)    イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス  スズメ(ハタオリドリ科)   シロガシラ(ヒヨドリ科)  スズメ(ハタオリドリ科)

「こたつで丸くなる」、タイプの、あなた。

キンクロハジロ(カモ科)、手前オス、奥メス  キンクロハジロ(カモ科)・メス  キンクロハジロ(カモ科)・オス  イソシギ(シギ科)  トキワハゼ(ゴマノハグサ科)  ヒメジョオン(キク科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.02.22 22:49:03

|