|

|

|

カテゴリ:日本語教育

昨夕宮崎県日向市付近に上陸した台風第5号は、九州を縦断して大分県宇佐市付近を経た後で今日の01時過ぎに山口県宇部市付近に再上陸し、その後は山口県萩市付近を経て日本海へ抜け、現在は山陰沖→能登沖→佐渡沖を北東に進んでいる。だいぶ勢力を弱めたとは言え、今後は東北北部か北海道に再上陸する可能性が高く、引き続き注意が必要であろう。

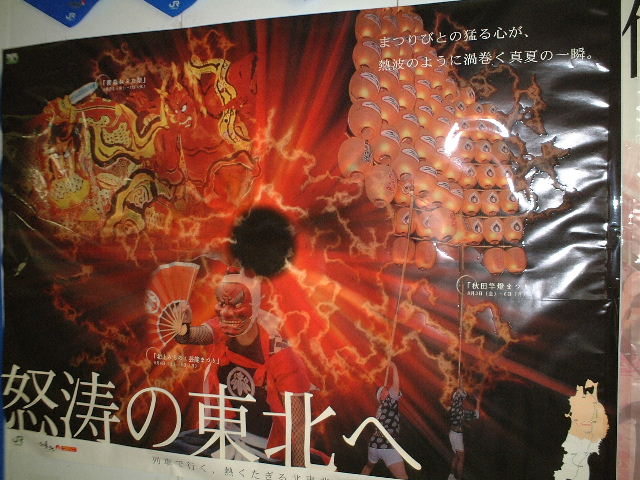

しかし、関東南部では今日は晴れ時々曇りで、南の風がやや強く、相変わらず暑かった。三多摩の府中のアメダスによれば、日最低気温は26.4℃(05:20)、日最高気温は31.9℃(12:10)と、2日連続の熱帯夜かつ3日連続の真夏日となった。 さて、まずは余談から。 最近の私のお気に入りを紹介しておく。   JR東日本の駅に掲示してあるポスターである。 特に右の「山形花笠まつり」のお嬢さんは、指先までピンと伸びた姿勢が美しくて、つい見とれてしまう。思わずふらふらと出かけたくなってしまうが・・・時間的にも経済的にも、そんな余裕はないらしい。ああっ、残念。 それでは、今日の本題である。 昨日と今日の2日間、第5回新渡戸記念国際シンポジウムが上智大学四谷キャンパスで開催され、私も拝聴してきた。そこで、今日の記事では、その様子について述べてみたい。 最初に、会場となった2号館17階からの絶景をご覧いただこう。 左が東京タワー方面、右がJR四ッ谷駅方面の眺めである。   で、このシンポジウムは、南部藩士の子として盛岡に生まれ札幌農学校・アメリカ・ドイツで教育を受け、東京女子大学初代学長や国際連盟事務局次長などを歴任して世界平和と日本の開明のために貢献した新渡戸稲造(1862~1933)を記念して開かれたもので、今回で5回目を数える。 今回のプログラムは、以下の通り。 いやぁ・・・夢のような錚々たる顔ぶれが集まり、刺激的な内容の講演が少なくなかった上に、日本語・エスペラント・英語の3言語に同時通訳されて議論が飛び交うという空前絶後の試みには感銘を覚えた次第である。 ただ、これだけのメンバーをそろえたせいもあろうが、いろいろな論点を詰め込みすぎたためかテーマがやや不明瞭で、特に歴史的に多様なアジアをあたかも均質的な一つのものとみなした上で、ヨーロッパと対比させるという根本のテーマ設定については疑問が残った。その発想からして既に帝国主義的ではないのか? まあ、いずれにしても、主催の上智大学ヨーロッパ研究所、世界言語問題調査記録センター、財団法人日本エスペラント学会の3機関と、協賛の株式会社サイマル・インターナショナル(日英同時通訳を担当)には、厚く感謝の意を申し上げたい。 最後に、若干の落穂拾い。 このシンポジウムをコーディネートしてくださった司会者の方がユーモアのセンスに富んでいて、「言語帝国主義」ならぬ「時間定刻主義」をたびたび主張し、定刻どおりにプログラムを進めようとしていたのが面白かった。ただ、その頭脳明晰な司会者の方をもってしても、 我々はこのシンポジウムに出席するために飛行機に乗って来ましたが、これはフットプリントの点で問題があります。次回はビデオ・カンファレンスにしましょう。という北欧からの参加者の発言は十分に理解できなかったらしく、最後に「次回はビデオを使いましょうという提案がありましたね」といった程度の認識を示すにとどまった。 フットプリントとは、消費されるすべてのエネルギーや物質を供給し、排出されるすべての廃棄物を吸収するため、通常の技術を持った主体が、継続的に必要とする生態学的生産力のある空間を指す。もう少し平易に言い換えると、「環境に負荷を与えてしまうとそれを元に戻すには広大な空間が必要になる」という考え方である。この環境負荷の視点から考えれば、同じ重量のものを同じ距離だけ移動させる交通手段として、飛行機は最悪の部類に入る。最もマシな交通手段は鉄道であるが、一番いいのはそもそも移動しないこと。つまり、インターネット技術による遠隔テレビ会議(ビデオ・カンファレンス)の提案なのである・・・と、学士(環境情報学)の私は理解したが、どうであろうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2007.11.21 20:10:36

[日本語教育] カテゴリの最新記事

|