『旧東海道を歩く』ブログ 目次

更にこの日の最終目的地である三枚橋に向かって歩く。

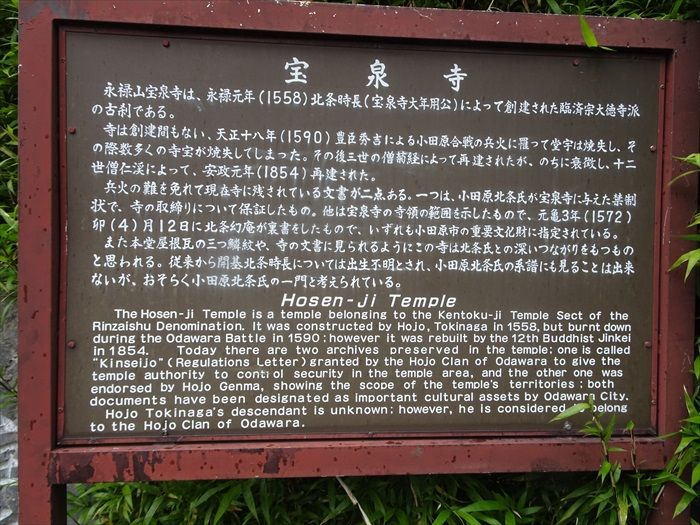

旧東海道の右手に『寶泉寺』の山門が現われた。

「永禄山宝泉寺は、永禄元年(1558)北条時長(宝泉寺大年用公)によって創建された

臨済宗大徳寺派の古刹である。

寺は創建間もない、天正八年(1590)豊臣秀吉による小田原合戦の兵火に罹って堂宇は焼失し、

その際数多くの寺宝が焼失してしまった。その後三世の僧菊経によって再建されたが、

のちに衰微し、十二世僧仁渓によって、安政元年(1854)再建された。

兵火の難を逃れて現在寺に残されている文書が二点ある。一つは、小田原北条氏が宝泉寺に与えた

禁制状で、寺の取締りについて保証したもの。他は宝泉寺の寺領の範囲を示したもので、元亀3年(1572)卯(4)月12日に北条幻庵が裏書をしたもので、いずれも小田原市の重要文化財に

指定されている。

また本堂屋根瓦の三つ鱗紋や、寺の文書に見られるようにこの寺は北条氏との深いつながりを

もつものと思われる。従来から開基北条時長については出生不明とされ、小田原北条氏の系譜にも

見ることは出来ないが、おそらく小田原北条氏の一門と考えられている。」

寶泉寺『本堂』。

寳泉寺の永代供養墓『風里廟』。

次に訪れたのは『長興山 紹太寺』参道。

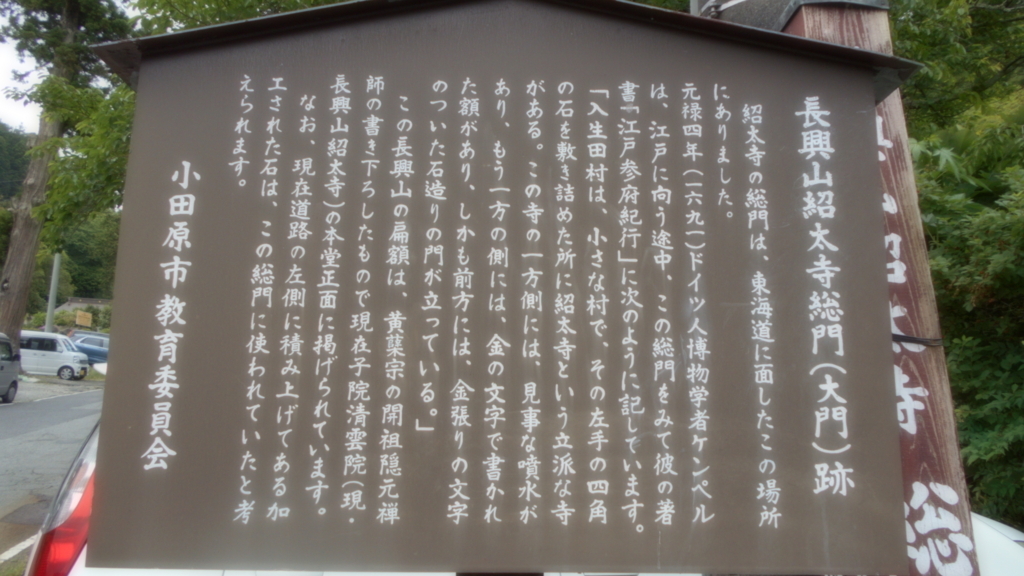

右手にあったのが『長興山紹太寺総門(大門)跡』。

「紹太寺の総門は、東海道に面したこの場所にありました。

元禄四年(1691)ドイツ人博物学者ケンペルは、江戸に向う途中、この総門をみて彼の著書

「江戸参府紀行」に次のように記しています。

「入生田村は、小さな村で、その左手の四角の石を敷き詰めた所に紹太寺という立派な寺がある。

この寺の一方側には、見事な噴水があり、もう一方の側には、金の文字で書かれた額があり、

しかも前方には、金張りの文字のついた石造りの門が立っている。」

この長興山の扁額は、黄檗宗の開祖隠元禅師の書き下ろしたもので現在子院清雲院

(現・長興山紹太寺)の本堂正面に掲げられています。

なお、現在道路の左側に積み上げてある加工された石は、この総門に使われていたと考えられます。」

『黄檗宗 長興山 紹太寺』案内図。

長興山 紹太寺『山門』が前方に。

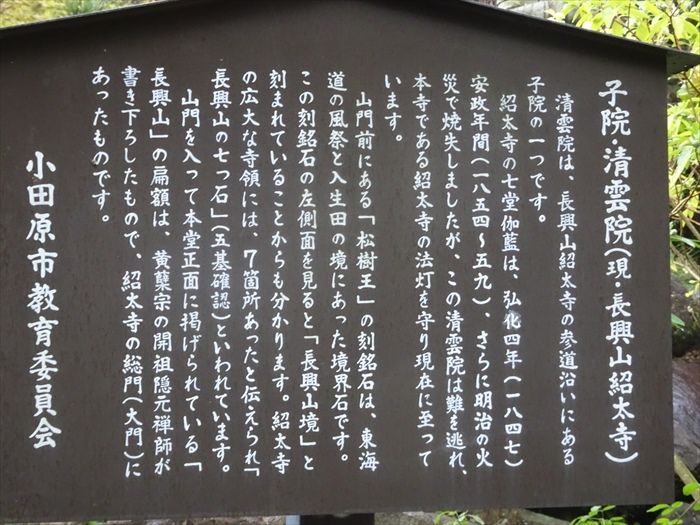

『子院・清雲院(現・長興山紹太寺)』

「清雲院は、長興山紹太寺の参道沿いにある子院の一つです。

紹太寺の七堂伽藍は、弘化四年(一八四七)安政年間(一八五四〜五九)、さらに明治の火災で

焼失しましたが、この清雲院は難を逃れ、本寺である紹太寺の法灯を守り現在に至っています。

山門前にある「松樹王」の刻銘石は、東海道の風祭と入生田の境にあった境界石です。

この刻銘石の左側面を見ると「長興山境」と刻まれていることからも分かります。

紹太寺の広大な寺領には、7箇所あったと伝えられ「長興山の七つ石」(五基確認)と

いわれています。

山門を入って本堂正面に掲げられている「長興山」の扁額は、黄檗宗の開祖隠元禅師が

書き下ろしたもので、紹太寺の総門(大門)にあったものです。」

『長興山「母の里石段公苑」』

「三代将軍徳川家光の母春日局と小田原藩主(城主)稲葉一族が眠る幽邃の地、母の里石段公苑。

三百六十段の石段を登るとそこには奥津城が静かに佇み遥か相模灘を望み古の歴史が彷彿として

蘇ってまいります。<神奈川県名木百選、小田原市指定天然記念物「しだれ桜」そして県下でも

数少ない樹叢の中に黄檗宗の高僧「鉄牛禅師」の寿塔があります。

この由緒ある石段公園にご先祖さまの化身として、釈迦如来・観音菩薩・地蔵菩薩・七福神等の

石仏を石段左右に建立し崇拝する人、知人友人の霊を追善供養、商売繁盛祈願、家内安全祈願等を

念じれば心の安らぎが得られるものと存じます。」

『山門』。

『本堂』。

『長奥山』と書かれた扁額。黄檗宗の開祖・隠元法師の書き下ろしであると。

紹太寺は、江戸時代の初期(寛永9年1632〜貞享2年1585)小田原藩主であった稲葉氏一族の

菩提寺で黄檗宗大本山萬福寺の末寺である。はじめ小田原城下山角町(現・南町)に建立された

臨済宗の寺院であったが、寛文9年(1669年)稲葉正則は寺を入生田牛臥山のこの地に移し

、黄檗宗長興山紹太寺と号して、父母及び祖母春日局(徳川三代将軍家光の乳母)の霊を弔った。

往時は寺域方10町(1092m四方)に及ぶ広大な地に七堂伽藍の整った大寺院であった。

元禄4年(1691年)この地を通過したオランダ商館医師ドイツ人ケンベルの紀行文にも、

その壮麗な姿が描かれている。しかし幕末と明治初年の火災で焼失してしまった。

現在の紹太寺は、その折、難を逃れた子院の清雲院がその法灯を継いでいる。

境内には開花した桜の花が。

『長興山の枝垂桜』

「シダレザクラは、本州中部以西に生えるエドヒガン(ウバヒガン、アズマヒガン)の変種で、

枝が垂れ下がる点が特徴です。また、サクラの種類のうちでも寿命が長く、大木になり、

特異な樹形となることから、神社や寺院の境内によく植えられ、市内でも早川の真福寺、

下大井の保安寺、城内の二宮神社などに見られます。

この木は、枝を八方へ平均に広げ、シダレザクラの基本的な形を整えています。

3月下旬から4月上旬にかけて濃い緑の樹叢を背景に開花する姿はまことに美しく、

県下にも比類のない名木です。このサクラは、稲葉氏が紹太寺を建立した頃、

その境内に植えられたもので樹齢三三〇年以上と推察されます。」

4月になるとこの様にと。

【https://blogs.yahoo.co.jp/ryoma_with_t/32294990.html】

【https://blogs.yahoo.co.jp/ryoma_with_t/32294990.html】

長興山紹太寺の外壁も美しく。

そして再び旧東海道に戻る。

沢水の流れも激しく。

民家の壁も美しく。

『山神神社』への階段が右手に。

民家の庭先の『しだれもみじ』も美しく紅葉。

そして再び箱根登山鉄道の入生田駅の先の踏切を渡る。

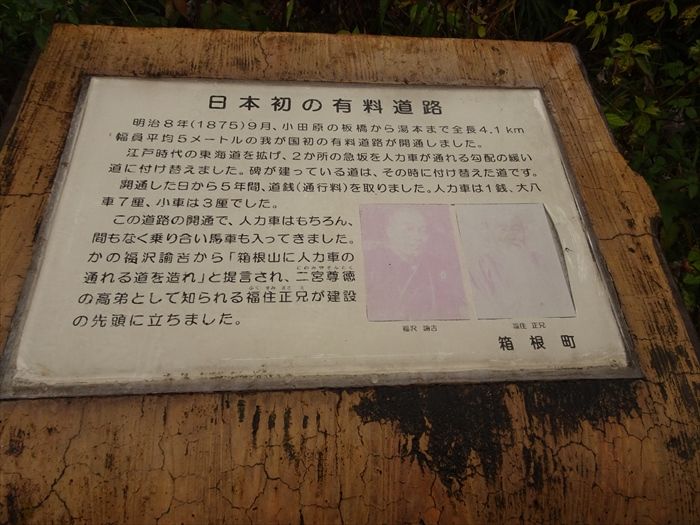

『日本初の有料道路』碑。

小田原の外れから、箱根湯本までの4.1キロの東海道を、幅員5メートルに広げ、

勾配を緩くして、人力車が通れるようにし、人力車1銭 大八車7厘 小車3厘

の通行料(道銭)を、5年間徴収した。明治8年(1875年)9月のことだと。

『駒ノ爪橋跡』

「天保年間に書かれた『新編相模国風土記稿』の、入生田村(小田原市)の項には、

「駒留橋 東海道中湯本村界の清水に架す。石橋なり。長3尺(90センチ)幅2間(3.6m)、

両村の持。橋上に頼朝郷馬蹄の跡と云あり。旅人此橋に足痛の立願す。」と載っています。

これには、往時源頼朝が富士の巻き狩りから帰る際、この橋まで来ると馬が暴れてしまい、

その際に橋の上に馬のひずめの跡が残ってしまったという逸話が残っています。

そこで、旅人は「石に足跡をつけた頼朝の馬の頑強な脚にあやかりたい」と道中足が痛まないよう

祈願したということです。

後に小田原市板橋の山県有朋公の別荘古希庵の庭園に使われていたようです」

現国道1号線と合流し振り返る。

国道1号線の法面には達磨大師像の『交通安全の碑』が。

日本橋から88.5km。

箱根町の『交通安全』モニュメント。

小田原市と箱根町の境界のようで交通安全箱根町の三日月型のモニュメントがあった。

右側に箱根登山鉄道の下をくぐる道が現れてきます。そこをくぐり、

右側に箱根登山鉄道の下をくぐる道が現れてきます。そこをくぐり、

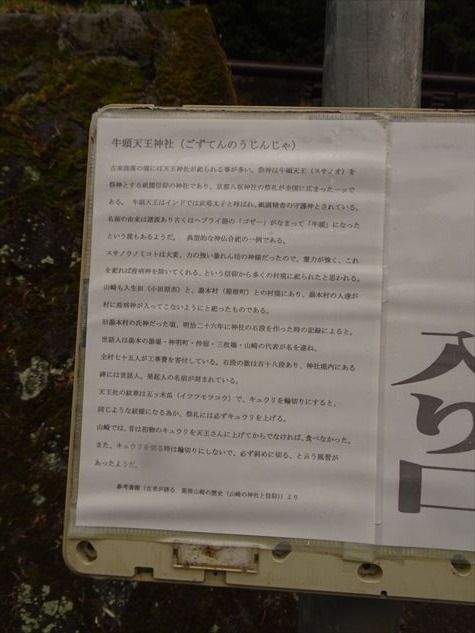

山を登るとそこが『牛頭天王神社(ごずてんのうじんじゃ)』。

「古来部落の境には天王神社が祀られる事が多い。祭神は午頭天皇(スサノオ)を祭神とする

祇園信仰の神社であり、京都八坂神社の祭礼が全国に広まった一ツである。牛頭天王は

インドでは武塔大師と呼ばれ、祇園精舎の守護神とされている。

名前の由来は諸説あり古くはヘブライ語の「ゴゼー」がなまって「牛頭」になったという説も

あるようだ。典型的な神仏合祀の一例である。

スサノウノミコトは大変、力の強い暴れん坊の神様だったので、霊力が強く、これを祀れば

疫病神を除いてくれる、という信仰から多くの村境に祀られたと思われる。

山崎も入生田(小田原市)と、湯本村(箱根町)との村境にあり、湯本村の人達が村に

疫病神が入ってこないようにと祀ったものである。

旧湯本村の氏神だった頃、明治二十六年に神社の石段を作った時の記録によると世話人は

湯本の湯場・神明町・仲宿・三枚橋・山崎の代表が名を連ね、全村七十五人が工事費を

寄付している。石段の数は百十八段あり、神社境内にある碑には世話人、発起人の名前が

刻まれている。

天王社の紋章は五ッ木瓜(イツツモツコウ)で、キュウリを輪切りにすると、同じような紋様に

なる為は、祭礼には必ずキュウリを上げる。

山崎では、昔は初物のキュウリを天王さんに上げてからでなければ、食べなかった。

また、キュウリを切る時は輪切りにしないで、必ず斜めに切る、という風習があったようだ。」

『山崎の古戦場』

江戸時代末期、勤皇派と佐幕派が戦った場所。小田原藩の度重なる寝がえりの末、

最終的にここが激戦地になりました。結局、小田原藩と官軍が勝って、遊撃隊は敗走しています。

小雨が降りだしていたが、目的地もだんだんと近づいて来た。

小田原箱根道路との合流点。

『山崎ノ古戦場』碑。

山崎は、箱根戊辰の役の戦場だった場所。

「山崎ノ古戦場 明治維新ノ際官軍東上ノ途此地ニ於テ伊庭八郎等ノ殉幕浪士ト遭遇

激戦ノ後是ヲ撃破セリ」

佐幕派から勤皇派に立場を変えた小田原藩軍と、旧幕府遊撃隊とが、湯本の山崎に於いて

激しい戦いを行った。伊庭八郎は重傷を負い、数で圧倒する小田原藩と新政府軍とが勝ち、

遊撃軍は敗走したのだと。

国道1号線と西湘バイパス・小田原厚木道路の分岐場所を振り返る。

『湯本歩道橋』下を通過。

そして左側に見えて来たのがこの日の最終目的地『三枚橋』。

『三枚橋』

木橋の頃より両岸の幅が狭まり、橋はやや湯本寄りに架かっている。早川に架かる三枚橋は江戸時代の東海道と湯本路との分岐点にあたり、橋を渡らず温泉場へ向かう道は「湯場道(ゆばみち)」と呼ばれた。

小田原北条氏時代は川幅が広く、中州が2つあり地獄橋・極楽橋・三昧(さんまい)橋の

3枚の橋が架かっていて、橋を渡り切ると北条氏の菩提寺・早雲寺の総門だった。

早雲寺に駆けこめば犯罪人も罪を免れて極楽橋まで逃げると助かったので、

次の橋を「これからは仏三昧に生きよ」という意味で「三昧橋」と名付け、

その名が今は「三枚橋」として残ったという。

早川の流れ。

そしてこの日の旧東海道歩きは完了し、箱根湯本駅に向かいながら三枚橋を振り返る。

早川の向こう側にが『湯本富士屋ホテル』と

赤い欄干の橋・『あじさい橋』。

この後の『

天下の難所 箱根八里 箱根旧街道 石畳』(☚リンク)は既に以前に

完歩済みであるので、次回は箱根関所からの山下りなのであった。

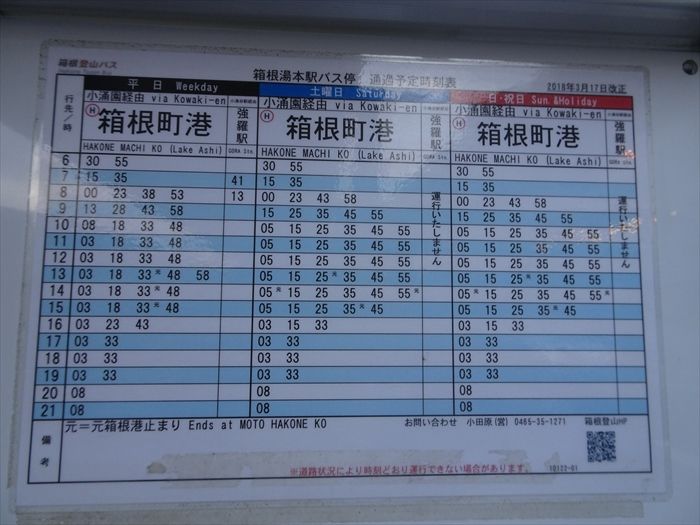

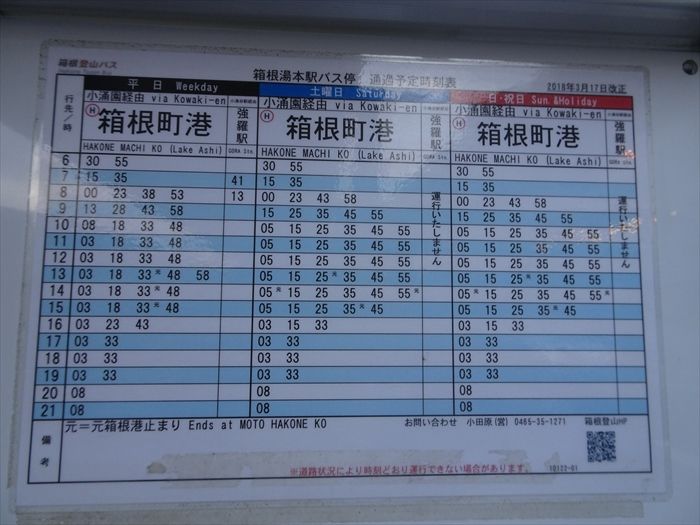

よって次回の箱根関所方面へのバスの時刻表を念のためカメラに収める。

小田急線『箱根湯本駅』。

駅構内。

クリスマスツリーが。

そして小田原駅でJRに乗り換え。

駅構内にあった巨大な『小田原ちょうちん』。

小田原駅のJR東日本改札口の上には、直径2.5m、全長5mにも及ぶ巨大な小田原ちょうちんが

旅人を出迎えていた。

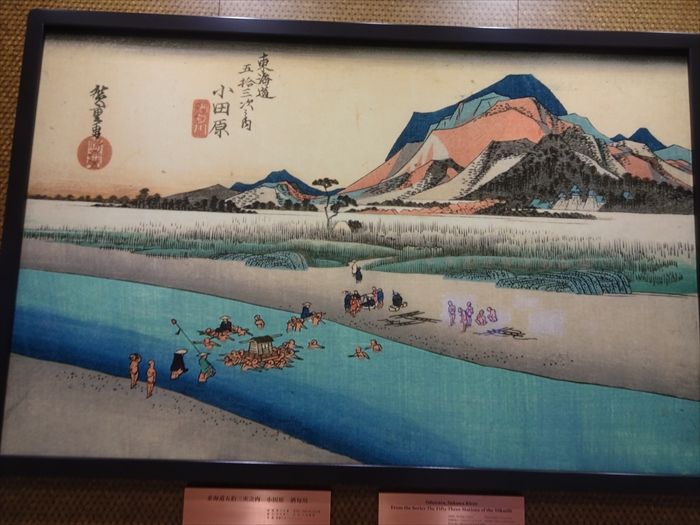

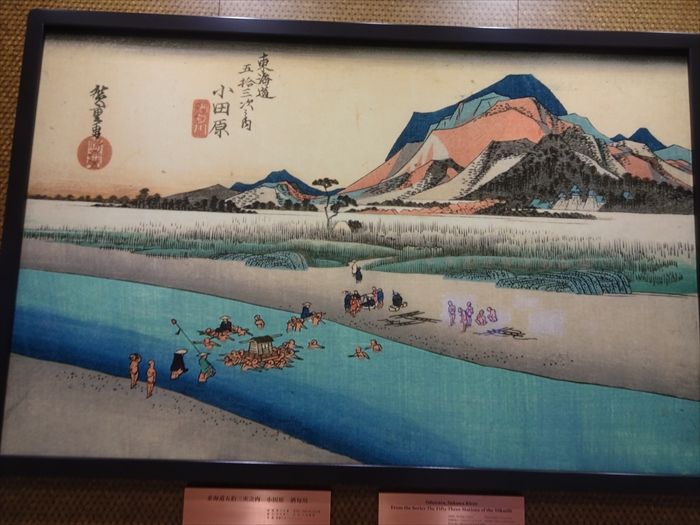

そして駅構内の壁には『東海道五拾三次 小田原』が。

酒匂川は、富士山の東側から小田原を経て相模湾に注ぎます。

春から夏にかけて増水する酒匂川には、客や荷物を担いで渡る人足(にんそく)がいました。

対岸には北条氏の居城であった三層四階の小田原城が見え、遠くには箱根連山が描かれています。

川を渡る旅人の苦労も大自然のなかに埋没してしまうほど雄大な風景が広がっています。

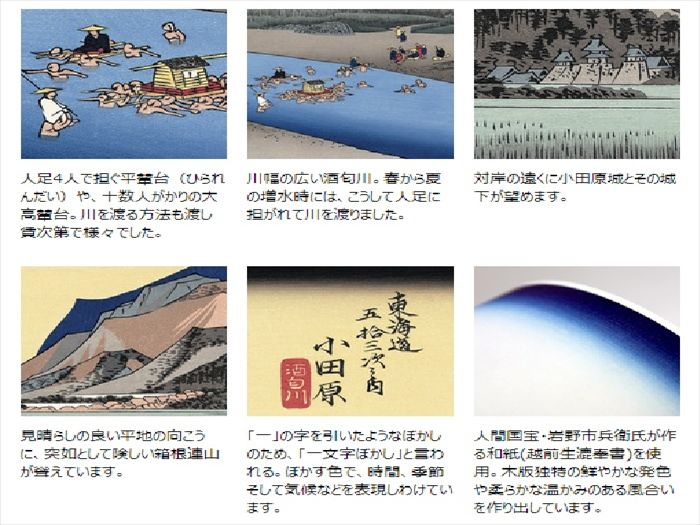

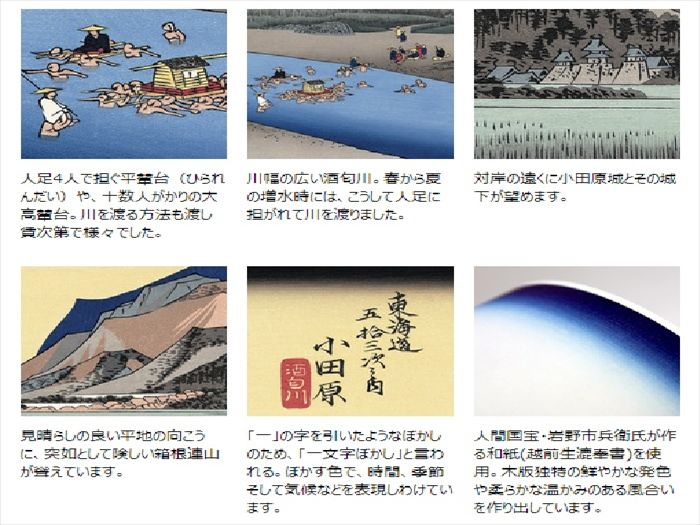

『東海道五拾三次 小田原』の絵のそれぞれの部分の説明。

そしてJR東海道線にてこの日は反省会なしで帰宅したのであった。

・・・

その8・・・に戻る

・・・旧東海道を歩く(国府津~小田原) 完・・・