|

|

|

カテゴリ:海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

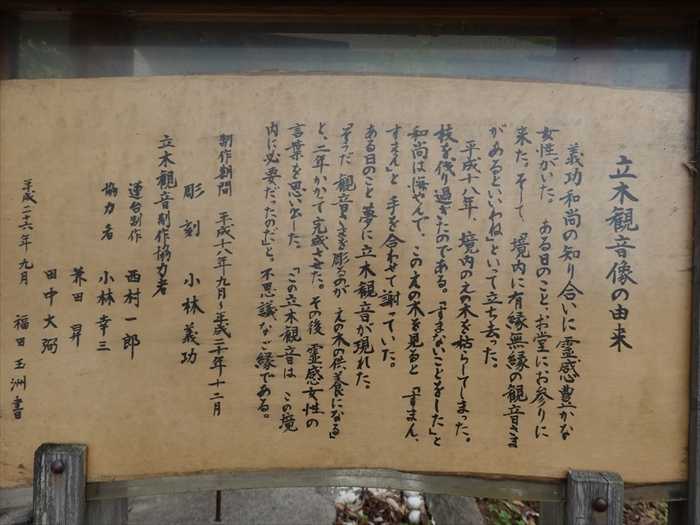

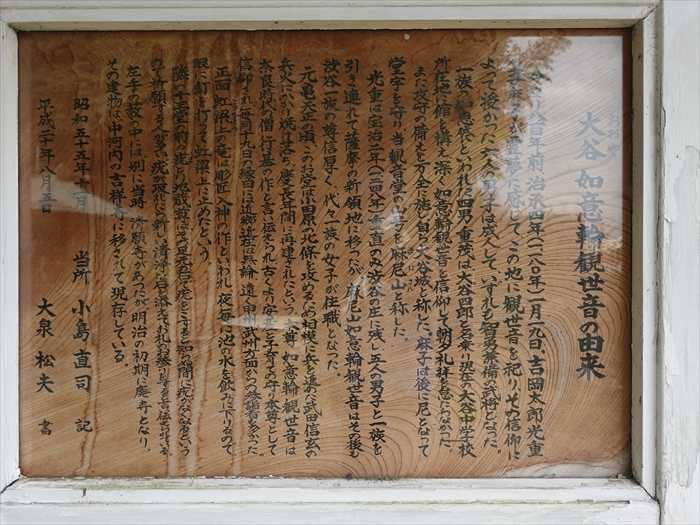

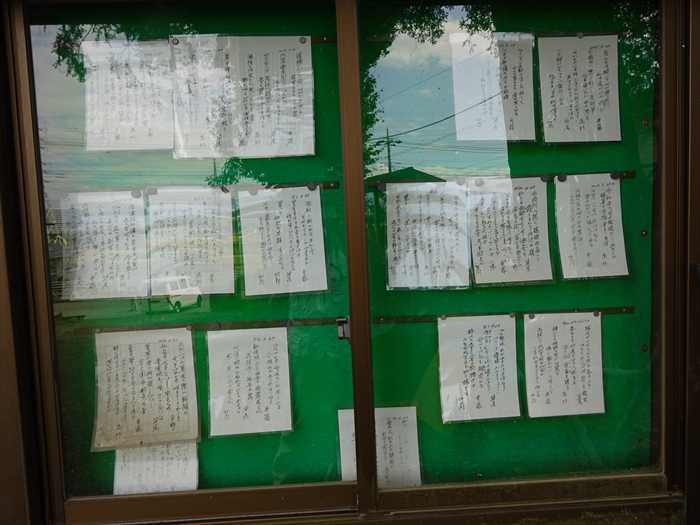

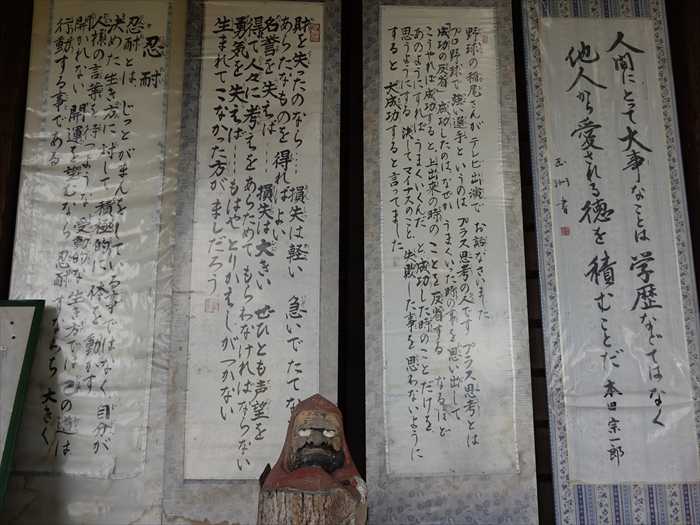

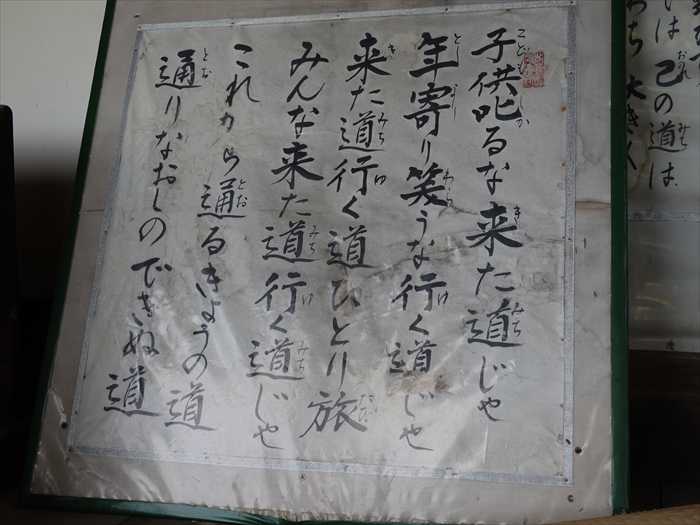

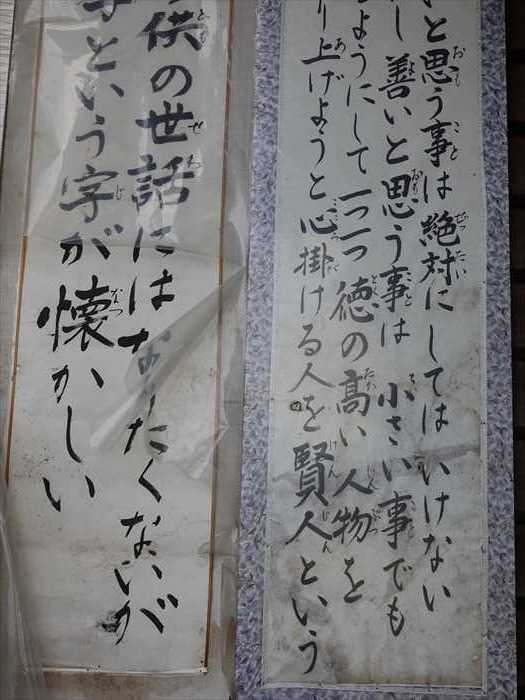

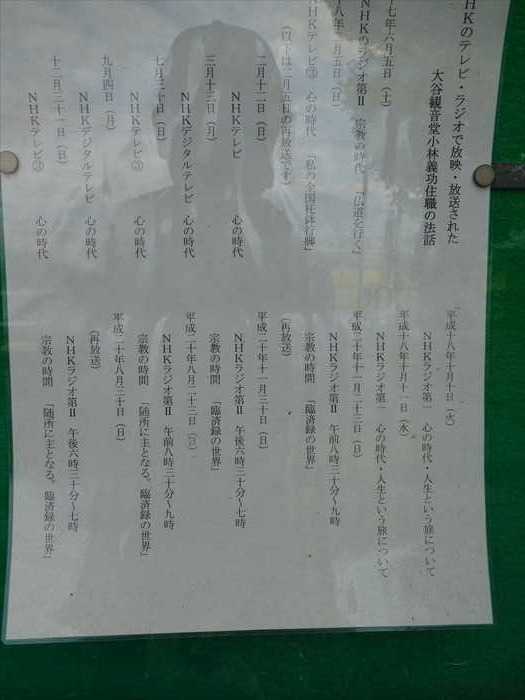

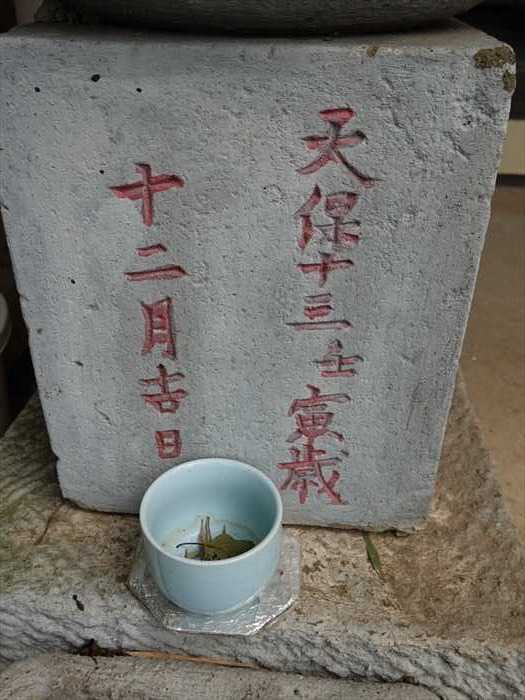

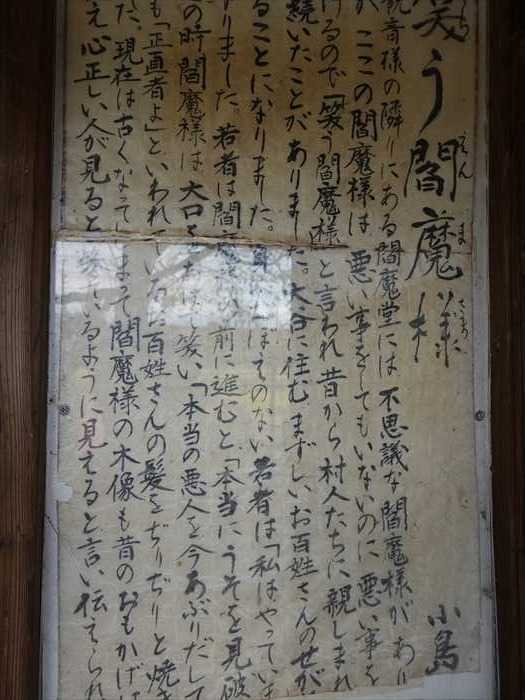

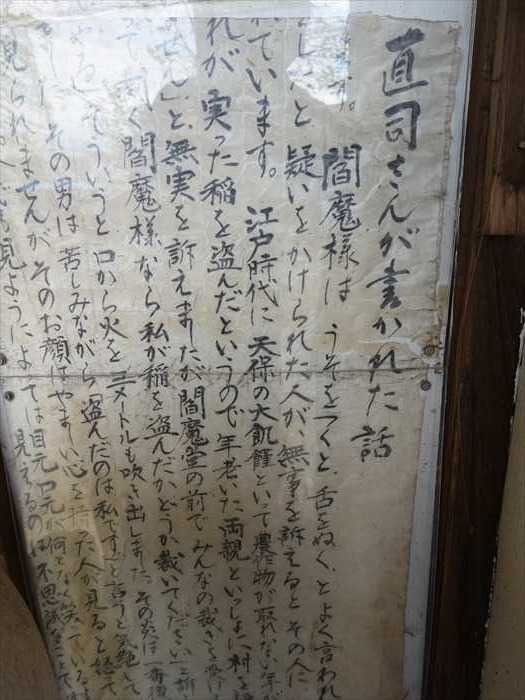

「観音通り」を南に進むと左手にあったのが「大谷観音堂」。  入口左には「大谷はやし連屋台収蔵庫」。  「大谷立木観音」と書かれていたが・・・。  この日は蓮座のみが。  ネットによると本来はこの様に。改修中なのであろうか? 住職が二年がかりで彫り上げたとのことであったが。  「立木観音像の由来 義功和尚の知り合いに霊感豊かな女性がいた。ある日のこと、お堂にお参りに来た。そして、 境内に有縁無縁の観音さまがあるといいねといって立ち去った。 平成十八年、境内の元の木を枯らしてしまった。枝を伐り過ぎたのである。 「すまないことをした」と和尚は悔やんで、この元の木を見ると「すまん、すまん」と手を 合わせて謝っていた。 ある日のこと夢に立木観音が現れた。「そうだ 観音様を彫るのが元の木の供養になる」と 二年かかって完成させた。その後、霊感女性の言葉を思い出した。「この立木観音は、この 境内に必要だったのだ」と。不思議なご縁である。」  このお地蔵さんの首から上は、復元されたものであろうか。  石段の上に「大谷観音堂」。  「大谷観音堂」を正面から。  「大谷 如意輪観世音の由来 今より八百年前、治承四年(一一八〇年)一月一九日、吉岡太郎光重の妻麻子が霊夢に感じて、 この地に観世音を祀り、その信仰によって授かった六人の男子は成人して、いずれも智勇兼備の 武将となった。 一族の知恵袋といわれた四男重茂は大谷四郎と名乗り現在の大谷中学校所在地に館を構え深く 如意輪観世音を信仰して朝夕礼拝を怠らなかった。 また攻守の備えを万全に施し、自ら大谷城と称した。麻子は後に尼となって堂宇を守り、 当観音堂の山号を麻尼山と称した。 光重は宝治二年(一ニ四八年)重直のみ渋谷の庄に残し、五人の男子と一族を引き連れて薩摩の 新領地に移ったが、麻尼山如意輪観世音はその後も渋谷一族の尊信厚く、代々一族の女子が 住職となった。 元亀天正の頃、このお堂は小田原の北條を攻めるため相模に兵を進めた武田信玄の兵火にかかり 焼け落ち、慶長年間に再建されたという。本尊如意輪観世音は奈良時代の僧行基の作と言い伝え られ、古くより安産と子育ての守り本尊として信仰され、毎月十九日の縁日には近郊近在は無論 遠く甲州、武州方面からの参拝者も多かった。 正面、虹梁上の竜は彫匠入神の作といわれ、夜毎に池の水を飲みに下りるので、眼に釘を打って 虹梁上に止めたという。 隣の十王堂の前の疣とり地蔵尊はその足元の石で疣をこすると知らぬ間に疣がなくなるという ので祈願する人が多い。疣が取れたら新しい清浄な石を添えてお礼のお参りをすると言い伝え られている。 左手の藪の中には、別に当時、清願寺があったが、明治の初期に廃寺となり、その建物は、 中河内の吉祥寺に移されて現存している。」  「大谷観音堂」。 「新編相模国風土記稿」では、寺名を清眼寺、山号を摩尼山、総持院(海老名市河原口)の末寺と しています。本尊を地蔵とし、観音堂があったことが記録されていて、現在はこの観音堂のみが 残っています。 作風から江戸時代作と考えられる如意輪観音坐像が2体、江戸時代中期作と考えられる地蔵尊像が 安置されています。 また、「笑う閻魔様」として親しまれている木造閻魔王坐像は寛保3年(1743)に 江戸中橋一丁目の仏師・渡部によって造立され、天保12年(1841)に江戸浅草の仏師・ 舛上儀平國信が修理し、嘉永2年(1849)に鎌倉扇谷の仏師・三橋永助も修理したことが わかっています。 大谷観音堂には1.水飲み龍、2.枕返しのお地蔵様、3.のぞき小僧、4.相生の榧、 5.笑う閻魔様、6.乳房のイチョウ、7.イボトリの地蔵様といった「摩尼山の七不思議」という 話が伝えられています。  ガラス戸の中には様々な手書きの短歌、俳句が。  扁額は「摩尼山」。 安置されている、江戸時代中期作と考えられる地蔵尊像、同じく江戸時代作と考えられる 如意輪観音坐像、不動明王、弘法大師の写真が展示されていた。  「大谷観音堂」の壁には多くの有名人の言葉が、手書きで掛け軸のごとくに。 左の3本は住職の手のものであろうか?  達磨の姿が。  「子供を叱るな来た道じゃ年寄り笑うな行く道じゃ 来た道行く道ひとり旅 みんな来た道行く道じゃ これから通るきょうの道 通りなおしのできぬ道」  「子供の世話にはなりたくないが、子という字が懐かしい」。  「大谷観音堂」の正面の上部には天女の舞う姿が(右)。 以前はもっと色彩が豊かだったのであろう。  「大谷観音堂」の正面の上部には天女の舞う姿が(左)。  「掲示板」。  「NHKのテレビ・ラジオで放映・放送された大谷観音堂小林義功住職の法話」 の放送年月日が記載されていた。  「大谷観音堂のカヤ」 このカヤは二股に分かれて聳えている相生のカヤ。 その傍らには銀杏の大木もあり、秋には「九里の土手」を背景に黄葉が映え、美しい光景を 作り出してくれると。  「かながわ名木100選 大谷観音堂のカヤ 和名:カヤ(イチイ科)」 幹が2本に分かれた珍しい巨木で、樹林の中にあってひときわ堂々とそびえている。 「相生のカヤ」とも言われて親しまれている。 樹高 20メートル 胸高周囲 7. Oメートル 樹齢 約400年(推定) カヤは、宮城県から屋久島の山地に生える常緑高木で、幹は直立し、よく分枝し、 横枝は水平に出る。 樹高35メートル、胸高周囲8メートル、樹齢約1000年に達するものもあると言われている。」  「海老名郷土かるた 「ね」」 「根を張った 相生の榧(かや)に 観音堂」。  隣りにあった「えんま堂」。  正面左の疣(イボ)とりの地蔵様。 足元にある小さな石でイボをこすると、イボが取れるとのことであったが 小石が見つからなかった。  台座には「天保十三壬寅歳(1842)十二月吉日」と刻まれていた。  堂内の閻魔様。  近づいて笑う閻魔様の姿を。 「笑う閻魔様」として親しまれている木造閻魔王坐像は寛保3年(1743年)に江戸中橋 一丁目の仏師・渡部によって造立され、天保12年(1841年)に江戸浅草の仏師・ 舛上儀平國信が修理し、嘉永2年(1849年)に鎌倉扇谷の仏師・三橋永助も修理したことが わかっているのだと。  「笑う閻魔様」。 観音様の隣りにある閻魔堂には、不思議な閻魔様があります。 閻魔様は、うそをつくと舌をぬく、とよくいわれますが、ここの閻魔様は、悪いことをしても いないのに、悪いことをしたと疑いをかけられた人が無実を訴えると、その人に笑いかけるので 「笑う閻魔様」といわれ、昔から村人たちに親しまれています。 江戸時代に、天保の大飢饉といって農作物がとれない年が五年も続いたことがありました。 大谷に住むまずしいお百姓さんのせがれが、実った稲を盗んだというので、年老いた両親と いっしょに村を追い出されることになりました。 身におぼえのない若者は、「私はやっていません」と無実を訴えましたが、閻魔堂の前で みんなの裁きを受けることになりました。 若者は閻魔様の前に進むと「本当にうそを見破って 裁く閻魔様なら、私が稲を盗んだかどうか裁いてください」と訴えました。 この時、閻魔様は、大口をあけて笑い、「本当の悪人を今あぶりだしてやる」そういうと、 口から火を三メートルも吹き出しました。 その炎は一番後ろにいた、いつも「正直者よ」と いわれているお百姓さんの髪の毛をぢりぢりと焼きました。 その男は苦しみながら 「盗んだのは私です」と言うと気絶してしまいました。 現在は古くなってしまって、閻魔様の木像も昔のおもかげは見られませんが、そのお顔は、 やましい心を持った人が見ると怒っているように見え、心正しい人が見ると笑っているように 見えると言い伝えられています。」  「直司さんが書かれた話」。 閻魔様は、うそをつくと舌をぬく、とよくいわれますが、悪いことをしたと疑いをかけられた人が 無実を訴えると、その人に笑いかけています。 江戸時代に天保大飢饉といって農作物がとれない年が◯◯・・◯れが実った稲を盗んだというので、 年老いた両親といっしょに村を◯◯・・◯せん」と無実を訴えましたが焔魔堂の前でみんなの

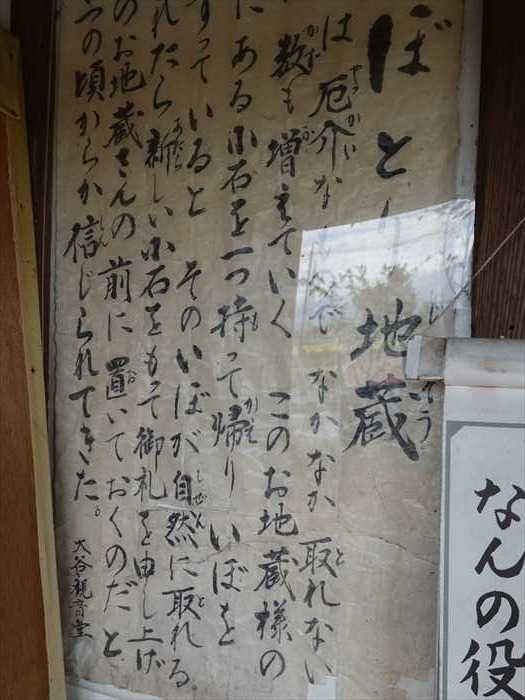

裁きを受け◯◯・・◯って裁く閻魔様なら私が稲を盗んだかどうか裁いてください」と 訴え◯◯◯・・◯やる」そういうと、口から火を三メートルも吹き出しました。その炎は 一番後◯◯・・◯ました。 その男は、苦しみながら「盗んだのは私です」と言うと気絶して◯◯・・◯見られませんが そのお顔はやましい心を持った人が見ると怒っている◯◯・・◯っては目元口元が何となく 笑っているように見えるのは不思議なことです。」  「いぼとり地蔵 いぼは厄介なもので、なかなか取れないまま数も増えていく。このお地蔵様の足元にある小石を 一つ持って帰り、いぼをこすっていると、そのいぼが自然に取れる。取れたら新しい小石をもって 御礼を申し上げて地蔵さんの前に置いておくのだといつの頃からか信じられてきた。」。  「閻魔堂」と「大谷観音堂」を見る。  境内の石仏。  こんなアートなものも。 '84 す・き・まシリーズ あ・うん 井上玲子 2001年設置 アルミニウム。  アルミの芸術作品越しに「焔魔堂」を見る。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

|